|

Samstag, 4., Sonntag, 5. Januar 2025

Moers: Karbonatisierung und Chloride nagen an

Stützpfeilern

Spezialisten sanieren bis zum

Frühjahr das Unterdeck des Parkhauses

Wallzentrum

An dem Anfang der

1970er-Jahre errichteten Parkhaus gegen-über dem

Wallzentrum nagt der Zahn der Zeit. Bei der

letzten turnusmäßigen Routineuntersuchung hatte

ein Gutachter einen erheblichen Sanierungsbedarf

festgestellt.

Vor allem die 77 Stützen

des über die Oberwallstraße befahrbaren

Unterdecks weisen teils starke

Karbonatisierungsschäden auf, wodurch das in der

Bewehrung verwendete Eisen zu rosten droht.

Entsprechend eines Instandsetzungskonzeptes

eines Moerser Ingenieurbüros wird Enni im

Auftrag der Stadt Moers mit einem hierauf

spezialisierten Fachunternehmen bereits am

Montag, 13. Januar, mit der Sanierung beginnen.

Die soll rund vier Monate laufen.

Die aktuell 139 Stellplätze des unteren

Parkdecks fallen während der Bauzeit weg. Das

über die Unterwallstraße erreichbare Oberdeck

bleibt für Autofahrer aber als Parkfläche

erhalten. Gut für Eigen-tümer und Mieter des

Wallzentrums: Sie können Stellplätze in der

Tiefgarage weiter nutzen. „Die Einfahrt in das

Unterdeck des Parkhauses ist wie der Verkehr in

der Oberwallstraße durch die Baumaßnahme nur

gering beeinträchtigt“, sagt Kai Ruthmann als

Projektleiter der Enni. Er bittet Anwohner um

Verständnis, dass es kurzzeitig zu

Einschränkungen kommen kann.

Ein

Gutachter hatte ermittelt, dass Spritzwasser

zusammen mit Streusalz von den Fahrbahn- und

Stellplatzflächen im Laufe der Jahre vor allem

den Stützpfeilern im Innenbereich des unteren

Parkdecks und deren Fundamenten zugesetzt hatte.

Um die Standfestigkeit der Stützpfeiler in den

kommenden Jahrzehnten sicherzustellen, wird ein

hierauf spezialisiertes Fachunternehmen die

Stützpfeiler Instand setzen und dabei den

Altbeton mit einem bis zu 2500 bar starken

Hochdruckwasserstrahl bis zur Bewehrung

abtragen.

Dort wo das Bewehrungseisen

bereits beschädigt ist, wird es ersetzt. Erst

danach werden die Monteure die Stützen im

Vergussbetonverfahren wieder aufbauen, die

nachfolgend samt Fundamenten einen

Oberflächenschutz erhalten.

Naturgemäß

hat Enni auch diese Sanierungsmaßnahme vorab mit

dem genehmigenden Fachbereich der Stadt Moers

sowie der Feuerwehr und Polizei abgestimmt. Die

wenigen Mieter der Stellplätze wird das

Unternehmen über die Baumaßnahme jeweils

schriftlich informieren. Fragen beantwortet Enni

unter der Mo-erser Rufnummer 104-600 am

Baustellentelefon.

Besuch der DITIB-Moschee in Meerbeck

Der erste Stadtteiltreff Neu_Meerbeck im Jahr

2025 ist ein Besuch: Am Mittwoch, 8. Januar,

16.30 bis 18 Uhr, sind alle Interessierten

eingeladen, die DITIB Kocatepe Moschee

kennenzulernen. Treffpunkt ist am Eingang,

Römerstraße 605. Der Ehrenpräsident der Moschee

führt durch die Räumlichkeiten.

Anmeldungen

und Rückfragen telefonisch unter 0 28 41 / 201 -

530 oder online an stadteilbuero.meerbeck@moers.de.

50 Jahre Kreis Wesel -

Eröffnungskonzert

Im Jahr 2025 feiert

der Kreis Wesel sein 50-jähriges Bestehen. Zu

diesem Anlass findet am Donnerstag, 23. Januar

2025, um 19 Uhr ein Eröffnungskonzert im

Willibrordi-Dom am Großen Markt in Wesel statt.

Das abwechslungsreiche, musikalische

Programm wird gestaltet von den „Lohberg Voices“

aus Dinslaken, den „Colorsounds“ aus Wesel und

„Die Hedwigskapelle“ aus Hünxe. Landrat Ingo

Brohl lädt alle Menschen im Kreis Wesel herzlich

zum Eröffnungskonzert ein: „Wir wollen

schwungvoll in das Jubiläumsjahr mit dem

Eröffnungskonzert starten.

50 Jahre Kreis Wesel sind ein guter Anlass

gemeinsam zu feiern: Unsere Vielfältigkeit, aber

auch unsere Gemeinsamkeiten. Die Menschen im

Kreis Wesel erwartet ein tolles Jahresprogramm,

unter anderem mit einem zentralen Tag inklusive

einer Blaulichtmeile am Kreishaus und der

Kreispolizeibehörde in der Mitte des Jahres. Ich

freue mich darauf, möglichst vielen Bürgerinnen

und Bürgern bei unseren Veranstaltungen im

Niederrhein Kreis Wesel zu begegnen.“ Der

Eintritt für das Konzert ist frei, die Platzzahl

ist begrenzt.

Mit Walzerschwung ins Johann-Strauss-Jahr

6.

Moerser Neujahrskonzert begeistert in der

Enni-Eventhalle

Es war eine

Verneigung vor dem Meister des Walzers: Das 6.

Moerser Neujahrskonzert stand ganz im Zeichen

von Komponist Johann Strauß Sohn, der 1825

geboren, in diesem Jahr seinen 200.Geburtstag

feiern würde. Passend zu diesem Ereignis war die

Enni-Eventhalle beim Gastspiel der PRAGUE ROYAL

PHILHARMONIC am Neujahrstag erneut ausverkauft

und komplett erfüllt von den unvergleichlichen

Walzerklängen des Wiener Künstlers.

In Vertretung des kurzfristig erkrankten

Moerser Bürgermeisters Christoph Fleischhauer

begrüßte Landrat Ingo Brohl die über 1.200

Besucherinnen und Besucher, die beim

Neujahrskonzert einmal mehr gut gelaunt den

Start ins neue Jahr feierten. Das weltweit

geschätzte Orchester sorgte unter der Leitung

von Chefdirigent Heiko Mathias Förster für

schwungvoll-kurzweilige Stunden, die den

gesamten Facettenreichtum des Werks von Johann

Strauss Sohn aufzeigten.

Mit dem

Marsch „Zivio“ – zu Deutsch: „Er lebe hoch“ –

war die Richtung gesetzt. Es folgten Walzer,

Polkas und Opernklänge, bei denen die rund 65

Musikerinnen und Musiker ihr ganzes Können

aufboten. Zwischen den Stücken führte Heiko

Mathias Förster gewohnt gekonnt durchs Programm,

wobei er spannende, witzige und erstaunliche

Episoden aus dem Leben von Johann Strauss Sohn

und der Entstehungsgeschichte der einzelnen

Werke präsentierte. Unter anderem, dass Strauss

auf dem Rückweg von Paris einmal in Baden-Baden

halt machte und mit den dortigen Philharmonikern

den Banditen-Galopp aufführte.

Natürlich band Förster wie in den Vorjahren auch

das Publikum mit ein, das zum Klatschen animiert

und Kuss-Geräusche nachahmend zum Bestandteil

der gesamten Inszenierung avancierte. Die

begeisterten Besucherinnen und Besucher dankten

es mit Standing Ovation und konnten sich über

zwei Zugaben des Orchesters freuen.

Kurzum: Das Moerser Neujahrskonzert war auch in

seiner sechsten Auflage wieder ein fulminanter

und gelungener Jahresauftakt, den die beiden

Sponsoren, die Volksbank Niederrhein und die

ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni), als

das erste kulturelle Highlight des Jahres in der

Grafenstadt erneut ermöglicht hatten.

Dinslaken: „Campen mit Paul

und ein Hauch von Tzatziki“

Am Freitag, 17. Januar 2025, bringt Heike Becker

ihr Soloprogramm auf die Bühne des Dachstudios.

Die Comedylesung aus ihrem Buch: „Campen mit

Paul und ein Hauch von Tzatziki“ beginnt um 19

Uhr in der 3. Etage der Stadtbibliothek.

Kabarettistin Heike Becker

Wer Heike Becker schon einmal live erlebt hat, weiß, dass es

mit Sicherheit urkomisch wird. Als Autorin ist

sie eine so messerscharfe Beobachterin und

pointierte und selbstironische Erzählerin, wie

sie auf der Bühne Vollblutkomödiantin ist. Ohne

geringste Ahnung, dafür mit gewohnt großer

Klappe und ihrem typischen Ruhrpott Humor, nimmt

Heike Becker das Publikum mit auf eine

unglaubliche Reise. Vom Ruhrpott nach

Griechenland. Dafür muss man schon ziemlich

bekloppt sein und das ist sie. Es ist eine ihrer

Kernkompetenzen.

Ein Abend,

wie Heike es wohl sagen würde: „Mit allem Zick

und Zack. Quasi wie Pommes mit Majo oder wie

Curry mit Wurst. Sozusagen datt Sahnehäubchen

auffem Kakao. Und natürlich gibbet auch noch ne

gemischte Tüte mit Extras oben drauf.“ Urlaub,

Sonne, Sand und jede Menge Spaß. Das ist ihr

Auftrag.

Eintrittskarten für den

Abend sind in der Stadtinformation (Di. – Sa. 10

– 13 Uhr, Di. – Do. 14 – 17 Uhr, an allen

Reservix-Vorverkaufsstellen oder online unter

stadt-dinslaken.reservix.de (zusätzliche

Gebühren) für 15 Euro erhältlich.

30. Satzung vom 11.12.2024 zur Änderung der

Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung der

Stadt Wesel vom 01.12.1995

Bekanntmachung der Stadt Wesel

30. Satzung

vom 11.12.2024 zur Änderung der Gebührensatzung

zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Wesel vom

01.12.1995

Aufgrund

des § 7 der

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV.

NRW. S. 444),

der §§ 1, 2, 4 und 6 des

Kommunalabgabengesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.

NW. S. 712) zuletzt geändert durch Gesetz vom

05.03.2024 (GV. NRW. S. 155) und

des § 9 des

Kreislaufwirtschaftsgesetzes für das Land

Nordrhein-Westfalen

(Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) vom

21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (GV.

NRW. S. 443)

hat der Rat der Stadt Wesel in

seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende Satzung

zur Änderung der Gebührensatzung zur

Abfallentsorgungssatzung der Stadt Wesel vom

01.12.1995 beschlossen:

§ 1

§ 4 Nr. 1

erhält folgende Neufassung: Die

Entsorgungsgebühr für Restmüll beträgt jährlich

für einen

60 l-Behälter 14-tägliche

Entleerung 104,00 Euro

60 l-Behälter

wöchentliche Entleerung 208,00 Euro

80

l-Behälter 14-tägliche Entleerung 139,00 Euro

80 l-Behälter wöchentliche Entleerung 277,00

Euro

120 l-Behälter 14-tägliche Entleerung

208,00 Euro

120 l-Behälter wöchentliche

Entleerung 416,00 Euro

240 l-Behälter

14-tägliche Entleerung 416,00 Euro

240

l-Behälter wöchentliche Entleerung 832,00 Euro

1.100 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 1.907,00

Euro

1.100 l-Behälter wöchentliche Entleerung

3.814,00 Euro

5.000 l-Behälter wöchentliche

Entleerung 17.333,00 Euro

5.000 l-Behälter

14-tägliche Entleerung 8.667,00 Euro

10.000

l-Behälter wöchentliche Entleerung 34.667,00

Euro

10.000 l-Behälter 14-tägliche Entleerung

17.333,00 Euro

Die Entsorgungsgebühr für

Bioabfälle beträgt jährlich für einen

80

l-Behälter 14-tägliche Entleerung 40,00 Euro

120 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 60,00 Euro

240 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 120,00

Euro

Die Entsorgungsgebühr für eine saisonale

Laubtonne (01.10. bis 31.12.eines Jahres)

beträgt für einen

240 l-Behälter

14-tägliche Entleerung 20,00 Euro

bei

dauerhaftem Verbleib auf dem Grundstück und

240 l-Behälter 14-tägliche Entleerung 30,00 Euro

bei jährlicher An – und Abfahrt.

§ 4 Nr. 5a

erhält folgende Neufassung:

Containergestellung je Monat

Für

Entsorgungsleistungen mit anderen als den in § 4

Nr.1 genannten Gefäßen werden folgende Gebühren

erhoben

a. Containergestellung je Monat:

5 cbm Absetz- oder Abrollcontainer 28,00 Euro /

Monat

7 cbm Absetz- oder Abrollcontainer

31,20 Euro / Monat

10 cbm Absetz- oder

Abrollcontainer 36,00 Euro / Monat

20 cbm

Absetz- oder Abrollcontainer 84,00 Euro / Monat

10 cbm Presscontainer 268,00 Euro/Monat

14

cbm Presscontainer 324,00 Euro/ Monat

Containergestellung Gebühr auf Abruf für

folgende Abfallarten:

Grünschnitt:

7 cbm

250,00 Euro

10 cbm 280,00 Euro

20 cbm

330,00 Euro

40 cbm 410,00 Euro

Sperrmüll:

7 cbm 250,00 Euro

10 cbm 300,00 Euro

20 cbm 390,00 Euro

40 cbm 580,00 Euro

§

4 Nr. 5 d erhält folgende Neufassung:

d)

Verbrennungsgebühren 122,01 Euro

§ 2

S7 i)

erhält folgende Neufassung:

i) Gebühr für die

Entsorgung von A 4 Holz gemäß § 16 d

Abfallentsorgungssatzung:

pro 100 l 3,00 Euro

pro cbm 10,00 Euro

§ 3

§ 8 erhält folgende

Neufassung:

Gebühren für zusätzliche

Leistungen

a)

Absetzkipper mit Fahrer

Abrollkipper mit Fahrer

Zubehör:

Anhänger

Container pro angefangene Woche:

62,30 Euro

62,30 Euro

10,00 Euro

12,00 Euro

b)

b1)

Hausmüllwagen mit Fahrer und Lader

Hausmüllwagen mit Fahrer

104,30 Euro

70,00

Euro

c) Kleines Hausmüllfahrzeug mit Fahrer

47,30 Euro

d)

d1)

Sperrmüllfahrzeug,

3–Achser mit Fahrer und zwei Ladern

Sperrmüllfahrzeug, 3–Achser mit Fahrer und einem

Lader

135,40 Euro

101,10 Euro

e) Lkw

Pritsche mit Ladebordwand und Fahrer 34,00 Euro

f) Personaleinsatz 34,30 Euro

g)

Gestellung von Müllgefäßen, Fahrtkosten pauschal

(Anlieferung und Abholung von Müllgefäßen)

34,00 Euro

h)

Kosten je Müllgefäß für

einmalige Leerung: (incl.

Verbrennungsgebühren)

60 l

80 l

120 l

240 l

1.100 l

5.000 l

10.000 l

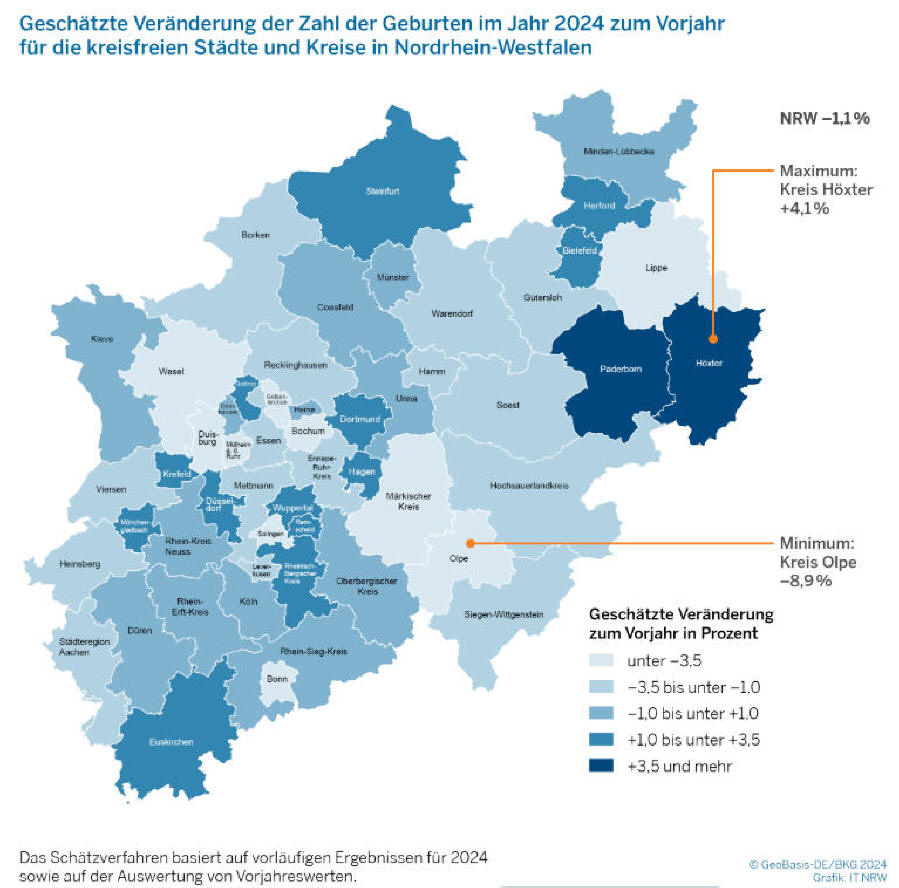

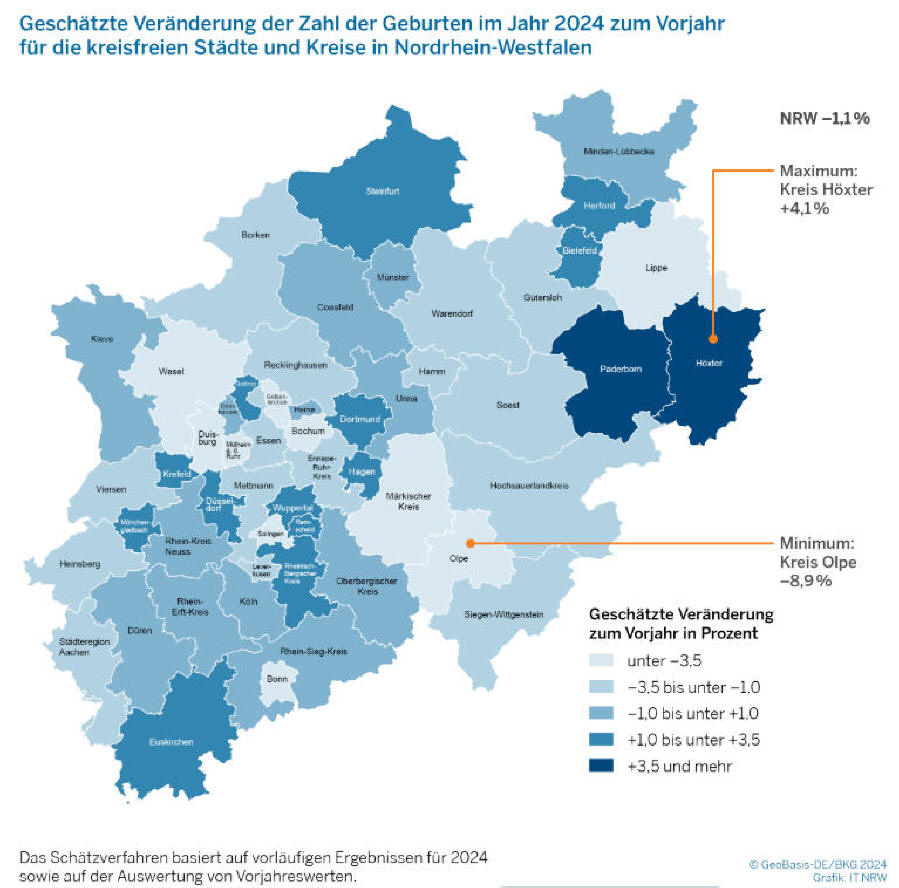

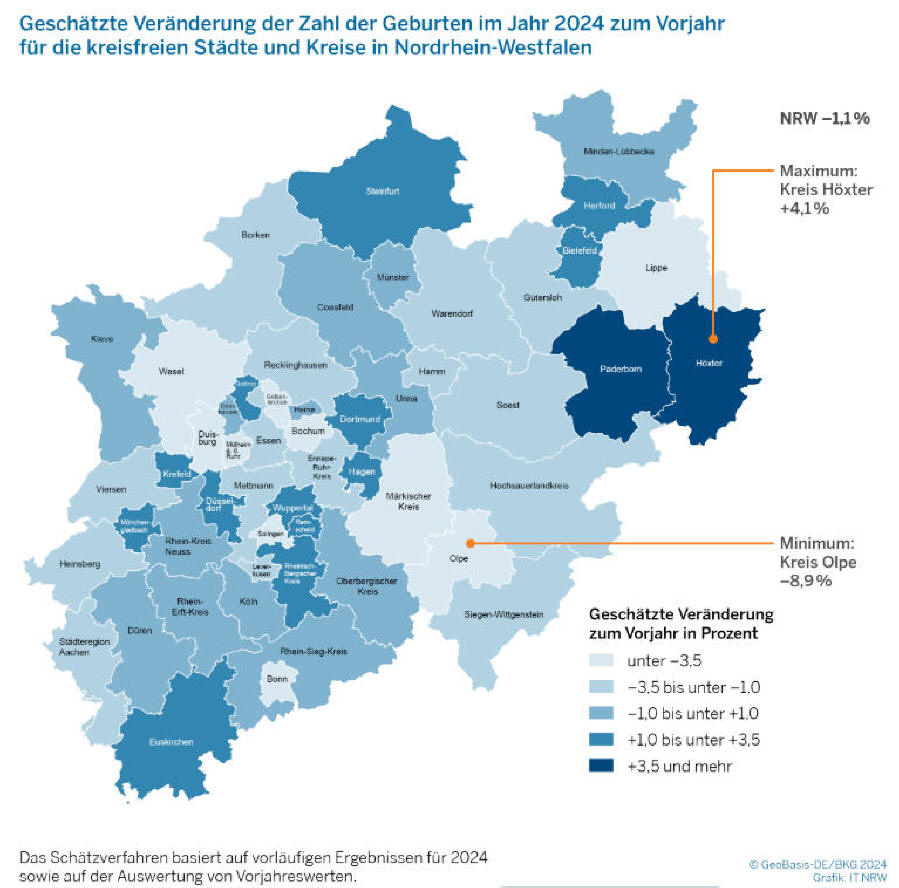

NRW: Weniger Neugeborene zum dritten Mal in

Folge

Nach ersten Schätzungen

wurden im Jahr 2024 etwa 153 800r Kinder in

Nordrhein-Westfalen geboren. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, wären das im

Vergleich zum Vorjahr rund 1 700 oder

1,1 Prozent weniger neugeborene Kinder

(2023: 155 515 Lebendgeborene). Bereits in den

Jahren 2022 und 2023 hatte es Geburtenrückgänge

gegenüber den Vorjahren gegeben (2022: −6,2

Prozent, 2023: −5,5 Prozent).

Nach

ersten Schätzungen werden für die meisten

kreisfreien Städte und Kreise niedrigere

Geburtenzahlen erwartet Für die meisten Kreise

und kreisfreien Städte erwarten die

Statistikerinnen und Statistiker für das gerade

zu Ende gegangene Jahr niedrigere Geburtenzahlen

als im Vorjahr. Die höchsten Rückgänge werden

für den Kreis Olpe (−8,9 Prozent) sowie die

kreisfreien Städte Duisburg (−7,3 Prozent),

Mülheim an der Ruhr (−6,1 Prozent), Solingen

(−6,1 Prozent) und Bochum (−6,0 Prozent)

prognostiziert.

Die größten Anstiege

der Zahl der Neugeborenen werden hingegen für

die Kreise Höxter (+4,1 Prozent, Paderborn (+3,6

Prozent) und Steinfurt (+3,1 Prozent) sowie die

kreisfreien Städte Bottrop (+3,1 Prozent) und

Wuppertal (+2,7 Prozent) erwartet. Mit einer

nahezu unveränderten Geburtenzahl wird in der

kreisfreien Stadt Münster (−0,3 Prozent), im

Rhein-Kreis Neuss (+0 Prozent), in den Kreisen

Unna (+0 Prozent) und Kleve (+0,2 Prozent) sowie

in der kreisfreien Stadt Herne (+0,4 Prozent)

gerechnet.

Im gesamten Ruhrgebiet

kamen im Jahr 2024 schätzungsweise rund

44 400 Kinder auf die Welt, das wären

2,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor

(damals: 45 451). Wie die Statistikerinnen und

Statistiker mitteilen, stammen die genannten

Daten aus einer Schätzung, die vom Statistischen

Landesamt Nordrhein-Westfalen entwickelt und

durchgeführt wurde.

Das Schätzverfahren basiert auf vorläufigen

Ergebnissen für 2024 sowie auf der Auswertung

von Vorjahreswerten und ermöglicht lediglich

Aussagen zur Zahl der Geburten. Endgültige

Ergebnisse der Geburtenstatistik 2024 mit

weiteren Angaben wie z. B. zum Alter der Mütter,

durchschnittliche Kinderanzahl je Frau oder zu

Mehrlingsgeburten stehen voraussichtlich ab

Juni 2025 zur Verfügung. (IT.NRW)

Freitag, 3.

Januar 2025

Das Krankenhaus Bethanien

Moers heißt sieben Neujahrsbabys willkommen

Insgesamt 1.423 Geburten betreute

das Team der Geburtshilfe 2024 Als Baby Eslem

am 01. Januar 2025 um 01.48 Uhr früher als

geplant, aber gesund und munter, das Licht der

Welt erblickte, war sie außerdem das erste

Neujahrsbaby, das das Team der Geburtshilfe

Bethanien an diesem Tag willkommen hieß.

Auf Baby Eslem folgten sechs weitere

Neugeborene – drei von ihnen kamen am Abend des

01. Januars innerhalb einer Minute auf die Welt.

„Unser Team hatte alle Hände voll zu tun und ich

bin wirklich stolz auf die großartige Arbeit,

die hier Tag für Tag geleistet wird“, betont

Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für

Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische

Onkologie & Senologie.

Im

vergangenen Jahr betreute das Krankenhaus

Bethanien insgesamt 1.423 Geburten und hielt

damit die durchschnittliche Gesamtgeburtenrate

der letzten Jahre. „Die beachtliche Zahl zeigt

deutlich, wie etabliert unsere Geburtsklinik

seit vielen Jahren ist und zu den führenden

Geburtskliniken am linken Niederrhein gehört“,

erklärt Dr. Tönnies.

Zusammen mit

der Klinik für Kinder- & Jugendmedizin des

Krankenhauses Bethanien Moers ist die Klinik für

Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische

Onkologie & Senologie Perinatalzentrum Level 1

und damit personell und strukturell sehr gut

sowohl für physiologische wie auch für Früh- und

Risikogeburten aufgestellt.

Dr. Peter Tönnies, Chefarzt der Klinik für

Gynäkologie, Geburtshilfe, Gynäkologische

Onkologie & Senologie, freut sich gemeinsam mit

den Eltern und einem Teil seines Teams über die

gut verlaufenen Geburten der insgesamt sieben

Neujahrsbabys.

Neue EU-Bauproduktenverordnung: Mehr

Verbraucherschutz und Fokus auf nachhaltiges

Bauen

Die neue

EU-Bauproduktenverordnung ist veröffentlicht

worden. Damit sind die Verhandlungen zwischen

der Europäischen Kommission, dem Europäischen

Parlament und dem Rat der Europäischen Union

abgeschlossen. Sie legt als Teil des

europäischen Green Deal einen stärkeren Fokus

auf Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte,

Produktsicherheit sowie die Kreislaufwirtschaft

in der Baubranche.

Die Novelle

stärkt den Binnenmarkt und den Verbraucherschutz

im Bereich des Bauens. Klara Geywitz,

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen, begrüßt die Einführung der neuen

EU-Bauproduktenverordnung: „Nach intensiver

Arbeit an dieser Novelle kann sie im Januar 2025

in Kraft treten. Mit der neuen Verordnung wird

ein digitaler Pass für Bauprodukte eingeführt,

der alle Angaben über Leistung und Eigenschaften

des Produkts bündelt. Verbraucherinnen und

Verbraucher, die bspw. ein Haus, einen Anbau

oder ein Carport bauen wollen, können somit

zukünftig auf einen Blick sehen, wie nachhaltig

ihre Baumaterialien sind und wo die Produkte

herkommen.

Mit der neuen Verordnung wird es

zusätzlich leichter, bereits verwendete

Bauprodukte wieder zu verwenden, was die Umwelt

und den Geldbeutel schont.“

Mit

den neuen Vorgaben werden Normungsprozesse

erleichtert und beschleunigt. Dies erfolgt durch

die Einrichtung einer Expertengruppe, die alle

wichtigen Beteiligten frühzeitig in die Arbeit

einbindet. Die Kommission wird Anfang des Jahres

einen Arbeitsplan vorlegen, wann welche

Produktgruppen überarbeitet werden, sodass die

Wirtschaft mit den Vorbereitungen beginnen kann.

Zusätzliche Regelungen in der Marktüberwachung

ermöglichen darüber hinaus die gezielte

Überwachung der Märkte für Bauprodukte, sodass

nicht EU-konforme Produkte leichter

identifiziert werden können.

Die

neue EU-Bauproduktenverordnung ist am 18.

Dezember 2024 im Amtsblatt der Europäischen

Union veröffentlicht worden. Sie tritt 20 Tage

nach Veröffentlichung, also am 7. Januar 2025,

in Kraft. Die Anwendung sowie der Übergang von

der alten auf die neue Verordnung erfolgen

gestaffelt. Die Artikel der neuen Verordnung,

die sich auf die Entwicklung von harmonisierten

Normen und Produktanforderungen beziehen, gelten

unmittelbar mit dem Inkrafttreten. Alle anderen

Artikel der Verordnung gelten ein Jahr nach

Inkrafttreten der Verordnung (8. Januar 2026),

mit Ausnahme von Artikel 92 (über Sanktionen),

der zwei Jahre nach Inkrafttreten Anwendung

findet.

Sicher, attraktiv und intakt

Nächster Abschnitt der Sanierung rund um die

Moerser Bahnhofstraße startet im Januar

Es war ein

Kraftakt in mehreren Teilen – kurz vor

Weihnachten konnte Diane Schiffer als

Projektleiterin der ENNI Stadt & Service

Niederrhein (Enni) bis auf aktuell noch fehlende

Markierungen endlich einen Haken an den ersten

großen Abschnitt der Sanierung der Bahnhofstraße

in Moers-Kapellen machen. Vom

Hermann-Thelen-Platz bis kurz vor die

Lauersforter Straße hat die Verkehrsachse im

Herzen des südlichen Moerser Stadtteils ein

modernes Erscheinungsbild erhalten.

Der neue Kreisverkehr zur Nieper Straße beruhigt

dabei den Verkehr, was die Sicherheit im Umfeld

der Geschäftszeilen und die Lebensqualität für

Anwohner erhöht. In den kommenden zweieinhalb

Jahren liegt vor Dia-ne Schiffer nun die zweite

große Sanierungsetappe, in der Enni das dor-tige

Kanalnetz auf einer Länge von rund 400 Metern

erneuern und der heute noch schlechte Zustand

der Bahnhofstraße zwischen dem

Her-mann-Thelen-Platz und der evangelischen

Kirche, sowie in Teilabschnit-ten der Bendmann-,

Neukirchener- und der Moerser Straße in mehreren

Bauabschnitten verschwinden wird.

„Auch diese Baumaßnahme wird den Stadtteil

weiter aufwerten, die hier lebenden Menschen auf

dem Weg dorthin in ihren täglichen

Lebensgewohnheiten aber einschränken“, sei dies

laut Diane Schiffer bei derart großen

Sanierungsprojekten leider nicht zu verhindern.

„Am Ende haben wir aber die Infrastruktur

zukunfts-fähig für nächste Generationen

aufgestellt“, könnten sich Kapellener bereits in

weiten Teilen der Bahnhofstraße davon

überzeugen.

Spielt das Wetter mit, geht

es bereits am 6. Januar zunächst in der Mo-erser

Straße los. Rund zwölf Monate sind dann

angesetzt, um zwischen der Kreuzung Bahnhof- und

der Richard-Wagner-Straße die in bis zu vier

Metern Tiefe und in der Fahrbahnmitte liegenden

Kanäle in jeweils nur kleinen Abschnitten von 15

Metern auszutauschen. Wegen des

un-terschiedlichen Gefälles können die Monteure

dabei nur schrittweise vorgehen, werden so erst

den Schmutzwasser- und danach den

Re-genwasserkanal sanieren. „Abschließend

bekommt dieser Teilabschnitt der Moerser Straße

im Auftrag der Stadt Moers ein Facelift.“

Auf dem rund 180 Meter langen Abschnitt

wird es danach einen neuen Gehweg geben, für

Radfahrer wird ein Leitstreifen auf der neuen

Fahrbahn ange-bracht. „Anlieger können ihre

Häuser während der Baumaßnahme weit-gehend

erreichen, im direkten Baufeld kann es aber

kurzzeitig zu Behin-derungen kommen.“ Für den

Durchgangsverkehr wird die Moerser Stra-ße aber

mit Baubeginn zur Sackgasse. „Für Autofahrer und

den Busver-kehr haben wir in beide Richtungen

eine großräumige Umleitung einge-richtet.“

Ab 2026 wandert die Baumaßnahme dann in den

Kreuzungsbereich an der evangelischen Kirche und

in die Bendmann- und die Neukirchener Straße.

Die Bendmannstraße wird auf einem rund 50-Meter

langen Ab-schnitt bis zur Hausnummer 10 saniert.

Auch in der Neukirchener Straße wird nur ein

Teilbereich bis zum hinter der Tankstelle

gelegenen Linn-bruchweg erneuert. Erst in der

finalen Bauphase ab Mitte 2026 wird Enni in der

Bahnhofstraße noch einmal Hand anlegen. Dann

wird das Unter-nehmen bis zum Sommer 2027

zwischen dem Hermann-Thelen-Platz und der

Moerser Straße die Kanäle austauschen und der

Straße ein modernes Erscheinungsbild sicheren

Fußwegen und Radfahrstreifen, barrierefreien

Fußgängerquerungen, einer neuen Ampel und

Neuan-pflanzungen geben.

Wie immer hat

Enni auch diese große Sanierungsmaßnahme vorab

mit dem genehmigenden Fachbereich der Stadt

Moers, weiteren beteiligten Behörden sowie der

Feuerwehr, Polizei und der NIAG abgestimmt.

An-lieger wird das Unternehmen über die

Baumaßnahme jeweils schriftlich oder im Falle

einiger Gewerbebetriebe auch persönlich

informieren.

Wer Fragen zur Baustelle hat,

kann sich unter der Rufnummer 104-600

informieren.

Stadtwerke

Dinslaken: Notwendige Sanierungsarbeiten an der

Willy-Brandt-Straße

"Die

Stadtwerke Dinslaken GmbH erneuern an der

Willy-Brandt-Straße (B8) die Wasser- und

Stromversorgungsleitungen im Geh- und

Radwegbereich im Bereich Willy-Brandt-Straße 224

und Einmündung Hans-Böckler-Straße. Die

Baumaßnahme beginnt am 6. Januar 2025 und dauert

voraussichtlich 4 Monate.

Im Rahmen

der Sanierungsarbeiten wird die

Willy-Brandt-Straße in Höhe der Hausnummer 224

bis zum Durchgang zur Grenzstraße halbseitig in

Richtung Duisburg-Walsum gesperrt. Der Verkehr

wird durch eine Verkehrssignalanlage geregelt.

Die Sperrung gilt auch für den Fuß- und Radweg.

Eine provisorische Fußgängerampel leitet

die Passanten auf die gegenüberliegende

Straßenseite um. Die Stadtwerke Dinslaken bitten

alle betroffenen Verkehrsteilnehmer*innen und

Anwohner*innen um Verständnis für die

notwendigen Sanierungsarbeiten."

Moers: ,ZusammenLeben‘:

Wanderausstellung der wir4-Kommunen eröffnet

Wie bereichert kulturelle Vielfalt unser

Zusammenleben? Die Kulturbüros der wir4-Kommunen

Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und

Rheinberg haben Kunstschaffende dazu eingeladen,

sich mit dem Thema ,ZusammenLeben‘

auseinanderzusetzen.

Die Beteiligten freuen sich auf die

Ausstellungseröffnung am 5. Januar im

Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum

(Wilhelm-Schroeder-Str. 10). Foto: pst

Das verbindende Element aller 81 eingereichten

Arbeiten, die Erfahrungen, Wünsche und Ideen

sichtbar machen, ist das Format von 60 mal 60

Zentimeter. Die Fotografien, Malereien,

Collagen, Grafiken und Skulpturen werden im

Rahmen einer Gruppenausstellung unter dem Titel

,ZusammenLeben 60x60‘ im Foyer und zweiten Stock

des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrums

(Wilhelm-Schroeder-Str. 10) präsentiert.

Die Ausstellungseröffnung findet am

Sonntag, 5. Januar, um 11 Uhr

statt. Bis Samstag, 25. Januar, kann die

Ausstellung zu den regulären Öffnungszeiten des

Bildungszentrums, montags bis freitags von 10.30

bis 18.30 Uhr und samstags von 10.30 bis 13.30

Uhr, besucht werden.

Eine

Kooperation des Verbundes der vier Kulturbüros

,Wir4Kultur‘

Dann zieht sie als

Wanderausstellung weiter in die Nachbarstädte

Kamp-Lintfort, Rheinberg und Neukirchen-Vluyn.

Im Anschluss können die Objekte auch erworben

werden. Die Preise gibt es auf Anfrage;

Kaufinteressierte können sich an das Kulturbüro

der Stadt des jeweiligen Kunst-schaffenden

wenden. Die Mitarbeitenden stellen gerne den

Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern her.

Die Ausstellung ist eine Kooperation des

Verbundes der vier Kulturbüros ,Wir4Kultur‘.

Bereits zur Landesgartenschau in

Kamp-Lintfort gab es eine erfolgreiche

wir4-Wanderausstellung. Daran soll nun

angeknüpft werden. Für die grenzenlosen Angebote

der Kulturschaffenden in der Region existiert

auch eine eigene Website mit allen Terminen

unter der Domain www.wir4kultur.de.

Alle Eröffnungstermine auf einen

Blick:

Sonntag, 5. Januar, 11 Uhr: Moers,

Hanns Dieter Hüsch Bildungszentrum,

Wilhelm-Schroeder-Str. 10, 47441 Moers

Sonntag, 2. Februar, 11 Uhr: Kamp-Lintfort,

Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee 79, 47475

Kamp-Lintfort Montag, 10. März, 11 Uhr:

Rheinberg, Stadthaus, Kirchplatz 10, 47495

Rheinberg

Sonntag, 6. April, 11 Uhr:

Neukirchen-Vluyn, KulturCafé,

Von-der-Leyen-Platz 1 (Ecke Pastoratstraße),

47506 Neukirchen-Vluyn

Moers: Wohnungsbau GmbH spendet für

neues Equipment

Freude über

großzügige Spende: Die Wohnungsbau Stadt Moers

GmbH hat dem Kunstverein Peschkenhaus eine

Spende über 1.000 Euro übergeben. Mit dem Betrag

konnte der Verein dringend benötigtes Equipment

für die regelmäßigen Auftritte von Musikerinnen

und Musiker finanzieren.

Musiker wie Georg Göbel-Jakobi und Peter

Kroll-Ploeger (v.l.) können künftig durch die

Spende der Wohnungsbau Stadt Moers GmbH auf ein

besseres Equipment im Peschkenhaus

zurückgreifen. (Foto: Agentur Berns)

Stellvertretend für den Verein haben die

Gitarristen Georg Göbel-Jakobi (alias Ozzy

Ostermann von Herbert Knebels Affentheater) und

Peter Kroll-Ploeger die Spende

entgegengenommen.

„Das Peschkenhaus ist

seit Jahren eine wichtige kulturelle Institution

in der Region und bietet Künstlerinnen und

Künstlern aus verschiedenen Bereichen eine

Plattform, um ihre Talente zu präsentieren. Wir

freuen uns sehr, dass wir dazu beitragen können,

solche Angebote zu erhalten und weiter

auszubauen“, erläutert Tobias Pawletko

(Geschäftsführer der Wohnungsbau Stadt Moers

GmbH). Das Peschkenhaus lädt alle Musik- und

Kunstbegeisterten herzlich ein, die neuen

Möglichkeiten bei einem der kommenden Konzerte

selbst zu erleben.

vhs-Kurs: Viren und Bakterien den

Kampf ansagen

In die Welt der

Heilkräuter entführt ein Kurs der vhs Moers –

Kamp-Lintfort am Freitag, 10. Januar, ab 17 Uhr.

Eine Apothekerin und diplomierte Kräuterfachfrau

erläutert in den Räumen der vhs an der

Wilhelm-Schroeder-Straße 10, welche Heilkräuter

eine nachgewiesene Wirkung gegen Viren und

Bakterien haben und wie sie traditionell

angewendet werden.

Zusätzlich erhalten

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rezepttipps.

Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und

online unter www.vhs-moers.de sowie

ab dem 2. Januar auch telefonisch unter 0 28

41/201 – 565 möglich.

Moers: vhs-Gesundheitsforum

beleuchtet Situation Kinder psychisch kranker

Eltern

Einem wichtigen Thema

widmet sich die nächste Veranstaltung im Rahmen

des vhs-Gesundheitsforums am Donnerstag, 9.

Januar: Ab 18 Uhr geht es im Alten Landratsamt,

Kastell 5b, um die Situation Kinder psychisch

kranker Eltern. Nachgegangen wird den Fragen

‚Wie ist ihre Situation?‘ ‚Wie kann ihnen

geholfen werden?‘ und ‚Welche

Präventionsmöglichkeiten gibt es?‘

Laut Schätzungen wachsen in Deutschland rund 3,8

Millionen Kinder mit einem psychisch kranken

Elternteil auf. An diesem Abend erfahren die

Teilnehmenden, was Eltern und das soziale Umfeld

zum gesunden Aufwachsen der betroffenen Kinder

beitragen können. Die Veranstaltung ist eine

Kooperation mit dem Bündnis gegen Depression im

Kreis Wesel.

Moers: Besuch der DITIB-Moschee in

Meerbeck

Der erste Stadtteiltreff

Neu_Meerbeck im Jahr 2025 ist ein Besuch: Am

Mittwoch, 8. Januar, 16.30 bis 18 Uhr, sind alle

Interessierten eingeladen, die DITIB Kocatepe

Moschee kennenzulernen. Treffpunkt ist am

Eingang, Römerstraße 605.

Der

Ehrenpräsident der Moschee führt durch die

Räumlichkeiten. Anmeldungen und Rückfragen

telefonisch unter 0 28 41 / 201 - 530 oder

online an stadteilbuero.meerbeck@moers.de

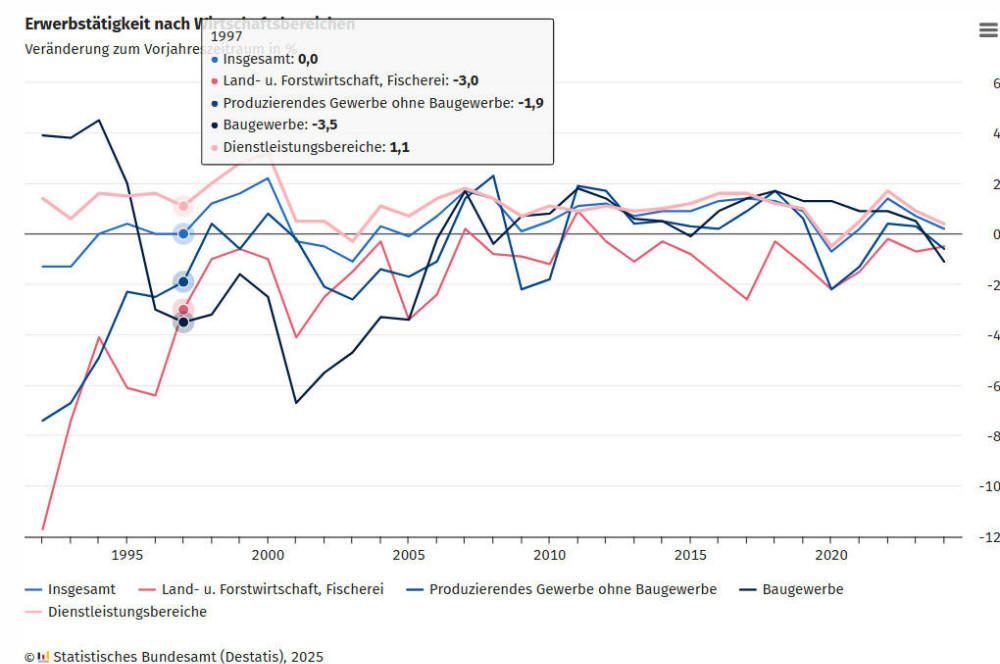

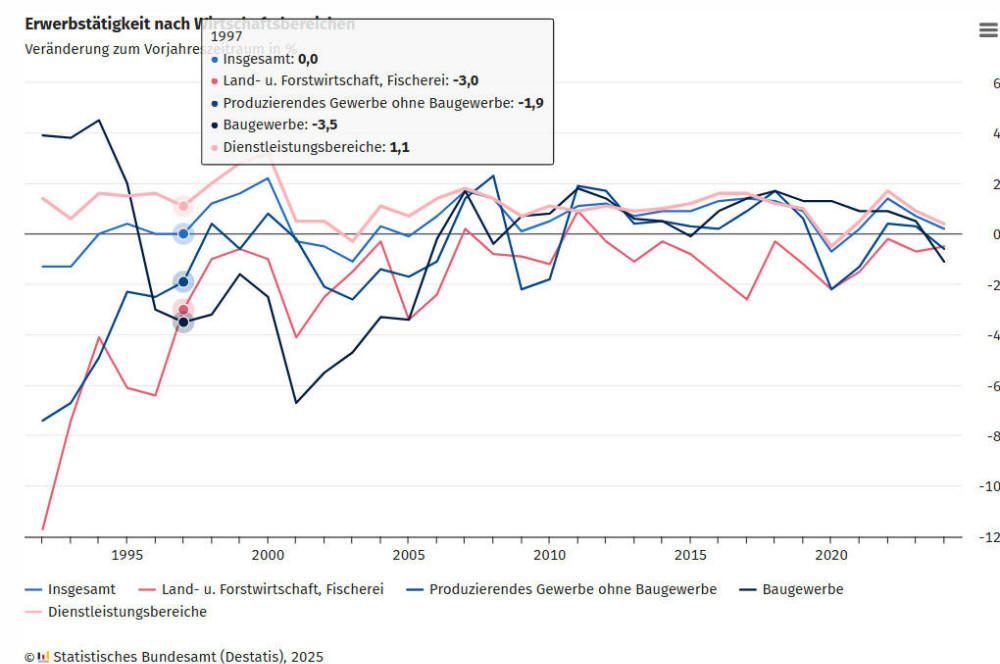

Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2024 auf

neuem Höchststand

•

Erwerbstätigkeit wächst gegenüber Vorjahr um 72

000 Personen (+0,2 %)

• Anstieg seit Mitte

2022 mit deutlich nachlassender Dynamik

•

Beschäftigungsgewinne im Jahr 2024 nur in

Dienstleistungsbereichen, Produzierendes Gewerbe

und Baugewerbe mit Verlusten

Im

Jahresdurchschnitt 2024 waren rund 46,1

Millionen Menschen mit Arbeitsort in Deutschland

erwerbstätig. Das waren so viele Erwerbstätige

wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im

Jahr 1990. Nach einer ersten Schätzung des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) stieg die

jahresdurchschnittliche Zahl der Erwerbstätigen

im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 72 000

Personen (+0,2 %).

Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 wuchs

die Erwerbstätigenzahl damit seit 2006

durchgängig. Allerdings verlor der Anstieg seit

Mitte des Jahres 2022 deutlich an Dynamik (siehe

auch Pressemitteilung Nr. 427 zur

Erwerbstätigkeit im 3. Quartal 2024 vom 15.

November 2024): Nach dem Rückgang zu Beginn der

Corona-Krise im Jahr 2020 um 325 000 Personen

(-0,7 %) war die Erwerbstätigenzahl im Jahr 2021

zunächst leicht um 87 000 (+0,2 %) und im Jahr

2022 insgesamt kräftig um 622 000 Personen (+1,4

%) gestiegen. Im Jahr 2023 war der Zuwachs mit

336 000 Personen (+0,7 %) nur noch halb so stark

wie im Vorjahr und schwächte sich im Jahr 2024

weiter deutlich ab.

Ursächlich für die

Beschäftigungszunahme waren im Jahr 2024 wie

bereits in den Vorjahren die Zuwanderung

ausländischer Arbeitskräfte und eine gestiegene

Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung.

Diese beiden Wachstumsimpulse überwogen die

dämpfenden Effekte des demografischen Wandels,

die zum verstärkten Ausscheiden der

geburtenstarken Jahrgänge aus dem Erwerbsleben

führen.

Beschäftigungszugewinne

ausschließlich in Dienstleistungsbereichen

Im Jahr 2024 trugen ausschließlich die

Dienstleistungsbereiche zum Anstieg der

Erwerbstätigenzahl bei. 75,5 % aller

Erwerbstätigen arbeiteten 2024 in den

Dienstleistungsbereichen (2023: 75,3 %). Die

Zahl der Beschäftigten wuchs im

Vorjahresvergleich um 153 000 Personen (+0,4 %)

auf 34,8 Millionen. Innerhalb der

Dienstleistungsbereiche entwickelte sich die

Beschäftigung allerdings unterschiedlich: Einen

großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im

Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung,

Gesundheit mit +184 000 Personen (+1,5 %).

Demgegenüber ging bei den

Unternehmensdienstleistern, zu denen auch die

Arbeitnehmerüberlassung zählt, die

Erwerbstätigkeit erstmals seit 2020 wieder

zurück (-55 000 Personen; -0,9 %). Geringe

Zunahmen gab es in den Bereichen Finanz- und

Versicherungsdienstleistungen (+12 000 Personen;

+1,1 %) sowie Information und Kommunikation (+6

000 Personen; +0,4 %), während die Zahl der

Erwerbstätigen im Bereich Handel, Verkehr,

Gastgewerbe mit -1 000 Personen (0,0 %) nahezu

unverändert gegenüber dem Vorjahr blieb.

Beschäftigungsverluste im Produzierenden

Gewerbe und im Baugewerbe

Außerhalb des

Dienstleistungsbereichs nahm die Beschäftigung

ab: Im Produzierenden Gewerbe (ohne Baugewerbe)

sank die Erwerbstätigenzahl 2024 um 50 000 (-0,6

%) auf 8,1 Millionen Personen. Im Baugewerbe

ging mit einem Rückgang um 28 000 Erwerbstätige

(-1,1 %) auf 2,6 Millionen der seit dem Jahr

2009 andauernde und nur im Jahr 2015

unterbrochene Aufwärtstrend zu Ende. Insgesamt

arbeiteten damit 23,3 % aller Erwerbstätigen im

Jahr 2024 im Produzierenden Gewerbe (2023: 23,5

).

Im Bereich Land- und Forstwirtschaft,

Fischerei waren 3 000 Personen weniger

erwerbstätig als im Vorjahr, was einem Rückgang

um 0,5 % auf 569 000 Personen entspricht. Damit

setzte sich der negative Trend der vergangenen

Jahre fort.

Mehr Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer, weniger Selbstständige

Entscheidend für die insgesamt positive

Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt war

die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

die im Jahresdurchschnitt 2024 um 146 000

Personen (+0,3 %) auf 42,3 Millionen wuchs. Zu

diesem Anstieg trug maßgeblich die

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei.

Leichte Verluste gab es hingegen bei der

Zahl der marginal Beschäftigten (geringfügig

entlohnte und kurzfristig Beschäftigte sowie

Personen in Arbeitsgelegenheiten). Bei den

Selbstständigen einschließlich mithelfender

Familienangehöriger setzte sich im Jahr 2024 der

nunmehr seit 2012 andauernde Abwärtstrend fort:

Ihre Zahl sank gegenüber 2023 um 74 000 Personen

(-1,9 %) auf 3,8 Millionen.

Zahl der

Erwerbslosen steigt deutlich

Die Zahl der

Erwerbslosen (nach international vergleichbarer

ILO-Definition) in Deutschland stieg nach

vorläufigen Schätzungen auf Basis der

Arbeitskräfteerhebung im Jahresdurchschnitt 2024

im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 179 000

Personen oder 13,4 % auf 1,5 Millionen. Die Zahl

der aktiv am Arbeitsmarkt verfügbaren

Erwerbspersonen, definiert als Summe der

Erwerbstätigen und Erwerbslosen, stieg im

gleichen Zeitraum um 260 000 Personen (+0,6 %)

auf 47,4 Millionen. Die Erwerbslosenquote,

gemessen als Anteil der Erwerbslosen an der Zahl

der Erwerbspersonen, stieg gegenüber dem Vorjahr

von 2,8 % auf 3,2 %.

Donnerstag, 2.

Januar 2025

Landesregierung ermöglicht

Kostenübernahme der Vertraulichen

Spurensicherung nach Gewalttaten

Von

Gewalt betroffene Personen sehen sich nicht

immer in der Lage, die erlebte Tat unmittelbar

anzuzeigen. In diesen Fällen kann die sogenannte

Vertrauliche Spurensicherung sicherstellen, dass

Beweise auch bei späterer Anzeige nicht verloren

gehen. Zur Vertraulichen Spurensicherung gehören

die Dokumentation von Verletzungen sowie die

Sicherung von Tatspuren am Körper von

Betroffenen. Die gerichtsfest dokumentierten

Befunde und Tatspuren stehen damit in einem

späteren Strafverfahren als Beweismittel zur

Verfügung. Zukünftig erstatten die Gesetzlichen

Krankenkassen den Kliniken die Kosten für die

vertrauliche Spurensicherung, was Betroffene von

Gewalttaten stärkt.

Das Ministerium für

Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht

und Integration hat die neuen Regelungen

gemeinsam mit dem Ministerium für Arbeit,

Gesundheit und Soziales in den vergangenen drei

Jahren federführend verhandelt. Beteiligt an den

intensiven und konstruktiven Verhandlungen waren

zudem Vertretungen der Gesetzlichen

Krankenversicherungen, der Institute für

Rechtsmedizin, der Krankenhausgesellschaft

Nordrhein-Westfalen sowie der Landesverband der

autonomen Frauenberatungsstellen NRW e.V..

Grundlage der vertraglichen Vereinbarungen ist

das fünfte Sozialgesetzbuch (SGB V).

Gleichstellungsministerin Josefine Paul: „Die

Gewalt an Mädchen und Frauen ist in allen

Deliktsbereichen laut dem aktuellen Lagebild des

Bundes gestiegen. Häufig sind von Gewalt

betroffene Frauen und Mädchen nach einer

Gewalthandlung nicht in der Lage, die Tat

anzuzeigen. Mit dem Vertrag tragen wir dazu bei,

dass Opfer von Gewalt sich für eine Anzeige die

Zeit nehmen können, die sie benötigen, um

körperliche Verletzungen auszukurieren und sich

psychisch zu stabilisieren. Die vertrauliche

Spurensicherung hat damit nicht nur aus

forensischer Sicht, sondern auch mit Blick auf

die Gesundheit des Gewaltopfers einen hohen

Stellenwert.”

Gesundheitsminister

Karl-Josef Laumann: „Die Opfer von Gewalttaten

haben Schlimmes erlebt und sind häufig

traumatisiert. Wir wollen mit diesem Vertrag

dazu beitragen, dass ihnen in dieser

außerordentlich schwierigen Situation geholfen

wird und dass sie sich auch noch längere Zeit

nach der Tat für ein strafrechtliches Verfahren

entscheiden können. Dafür ist es unbedingt

notwendig, dass ihnen niedrigschwellig bei der

Beweissicherung geholfen wird. Das ist für die

Beweisführung in etwaigen späteren

strafrechtlichen Verfahren ein wichtiger

Schritt. Mein herzlicher Dank gilt den

Vertragspartnerinnen und -partnern für ihr

großes Engagement beim Zustandekommen des

Vertrages“.

Tom Ackermann,

Vorstandsvorsitzender der AOK NordWest, für die

gesetzlichen Krankenkassen: „Gemeinsam mit den

beiden beteiligten Ministerien ist es uns

gelungen, eine gute vertragliche Grundlage für

die künftige Kostenübernahme durch die

Gesetzliche Krankenversicherung zu schaffen und

damit gleichzeitig Opfer von Gewalttaten zum

wichtigen Schritt der Beweissicherung zu

ermutigen. Wenn rechtsmedizinische Leistungen

anonym übernommen und abgerechnet werden, dann

hilft das, die Betroffenen nicht zusätzlich zu

belasten oder zu gefährden. Deshalb steht der

Opferschutz an oberster Stelle.“

Den

Vertragspartnerinnen und -partnern war es

wichtig, bewährte Strukturen einzubeziehen. So

wird bspw. das iGOBSIS-System bei der Umsetzung

des Vertrages Anwendung finden. iGOBSIS ist ein

durch Forschende des Universitätsklinikums

Düsseldorf und der FH Dortmund entwickeltes

intelligentes Gewaltopfer-Beweissicherungs- und

-Informationssystem (www.gobsis.de). Der Einsatz

von iGOBSIS wird vom MKJFGFI mit rund 800.000

Euro in 2025 gefördert.

Prof. Stefanie

Ritz, Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin

am Universitätsklinikum Düsseldorf mit der

angeschlossenen Rechtsmedizinischen Ambulanz für

Gewaltopfer: „Es ist sehr wichtig, dass die

Dokumentation von Verletzungen wirklich

gerichtsfest ist und die Spurensicherung

sachgerecht durchgeführt wird. Darauf müssen

sich Betroffene unbedingt verlassen können.

Rechtsmedizinische Kompetenz muss daher rund um

die Uhr zur Verfügung stehen und Kliniken müssen

systematisch geschult werden.

Genau

dafür wurde iGOBSIS entwickelt und in

zahlreichen nordrheinwestfälischen Kliniken

erprobt. Über das System wird eine qualifizierte

Vertrauliche Spurensicherung auch abseits der

Zentren möglich. Betroffene sollten keine langen

Wege in Kauf nehmen müssen, wenn ihnen Gewalt

widerfahren ist und sie kompetente

Ansprechpartner brauchen.”

2020 hat der

Bundesgesetzgeber die Voraussetzungen

geschaffen, damit die von Einrichtungen des

Gesundheitswesens erbrachten Leistungen zur

vertraulichen Spurensicherung am Körper

betroffener Personen finanziert werden können.

Hintergrund ist, dass allein die mündliche

Aussage der Opferzeugin oder des Opferzeugen

mangels weiterer Beweismittel für eine

Anklageerhebung oft nicht ausreichend ist.

Voraussetzung für die Anwendung ist der nun

ausgearbeitete Vertrag zwischen den

Vertragspartnerinnen und -partnern, der die

Leistungen und deren Vergütung zur vertraulichen

Spurensicherung in Fällen von sexualisierter

Gewalt und Misshandlungen regelt.

Nach

der Beschlussfassung durch das Landeskabinett am

17. Dezember 2024 erfolgt nun die

vorgeschriebene Unterrichtung des Landtags

Nordrhein-Westfalen. Im Anschluss wird die

Unterzeichnung durch die Vertragsparteien

erfolgen. Angestrebt wird ein Inkrafttreten im

Februar 2025. Im Anschluss wird das Angebot

sukzessive in nordrhein-westfälischen Kliniken

zur Verfügung stehen.

Brachflächen zu Bauflächen machen –

Aufruf zur Beteiligung an der

Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“

Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat,

Kommunales, Bau und Digitalisierung, ruft Städte

und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen dazu auf,

sich am Bewerbungsverfahren 2025 der

Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“

zu beteiligen. Ziel ist es, Hemmnisse bei der

Aktivierung von ungenutzten und brachgefallenen

Grundstücken zu beseitigen und die Brachflächen

gemeinsam mit den Kommunen und

Grundstückseigentümern zu neuem Leben zu

erwecken.

„Bau.Land.Leben“ bündelt alle

Unterstützungsangebote, Initiativen und

Aktivitäten des Ministeriums zur Mobilisierung

von Bauland. Neu am Aufruf für das Jahr 2025

ist, dass die Kommunen mit einer Bewerbung

Zugang zu den drei Leistungsbausteinen

„Bau.Land.Partner“, Bau.Land.Partner+“ und

„Bau.Land.Potential“ erhalten. Die

Bewerbungsseite finden Sie hier: BauLandLeben.NRW:

Bewerben! „Brachflächen sind die offenen

Wunden unserer Städte und Gemeinden.

Mit der Nordrhein-Westfalen-Initiative

‚Bau.Land.Leben‘ wollen wir diese Wunden

schließen. Das Angebot unterstützt Kommunen und

Flächeneigentümer mit Know-how und Personal, um

un- oder untergenutzte Flächen für Wohnen und

Gewerbe zu aktivieren. Dabei machen wir es den

Kommunen jetzt noch einfacher. Denn ab sofort

ist eine einzige Bewerbung ausreichend, um

Zugang zu allen Leistungsbausteinen zu erhalten.

Unsere Initiative umfasst alle wichtigen

Hilfsinstrumente für Kommunen, um Bauland zu

entwickeln.

Dies Angebot

ist bundesweit einmalig. Bewerbungen können bis

zum 31. März 2025 abgegeben werden“, sagt Ina

Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales,

Bau und Digitalisierung. An dem Förderinstrument

beteiligen sich bereits 126 Städte und Gemeinden

mit 384 Standorten und einem

Entwicklungspotenzial von 2084 Hektar Fläche.

Davon konnten 617 Hektar für die Zielnutzung

Wohnen identifiziert werden. Typische Beispiele

für die Unterstützung durch die

Leistungsbausteine sind brachliegende

Freiflächen im Siedlungszusammenhang.

Daneben gibt es in vielen Kommunen ehemalige

Gewerbe- oder Industrieareale mit unklaren

Perspektiven, die Bodenuntersuchungen oder

Rückbaukosten verursachen. Zudem gibt es in

einigen Kommunen innerstädtische Gemengelage mit

Aufwertungs- und Nachverdichtungspotenzial.

Das Ministerium hilft im Rahmen von

„Bau.Land.Leben“ durch die Leistungsbausteine

„Bau.Land.Partner“, „Bau.Land.Partner+“ und

„Bau.Land.Potential“ bei der Aktivierung dieser

Flächen. Dies geschieht etwa durch die

Moderation wischen Eigentümern und Kommune,

Einschätzung der ökonomischen und rechtlichen

Machbarkeit und der Klärung von

Nutzungsperspektiven.

Eine Standortanalyse

sowie darauf aufbauende Planungen und

überschlägige Kostenberechnungen, beispielsweise

für die Herrichtung und Erschließung, oder die

Beauftragung von Gutachten und

Planungsleistungen sind ebenfalls Bestandteile

des Leistungsumfangs. Das Förderinstrument des

Ministeriums bietet ein umfassendes Beratungs-

und Unterstützungsangebot für die Kommunen durch

die landeseigene Entwicklungsgesellschaft

NRW.URBAN.

Die

Nordrhein-Westfalen-Initiative „Bau.Land.Leben“

setzt sich aus folgenden drei Bausteinen

zusammen: Bei „Bau.Land.Partner“ werden die

Nachfolgenutzungen für Flächen geprüft, die sich

im privaten Eigentum befinden und zu denen

bislang keine Eignung hinsichtlich einer neuen

Entwicklungsperspektive erzielt werden konnte.

„Bau.Land.Partner“ dient hier als

neutraler Moderator und strebt eine Einigung

zwischen Kommune und Eigentümer zur künftigen

Nutzung einer Fläche an.

Bau.Land.Partner+: Bei „Bau.Land.Partner+“

werden Flächen betrachtet, die einen erhöhten

Aufklärungsbedarf haben und ohne fundierte

Planungen und eine Förderperspektive nicht

reaktiviert werden können. Kommunen können

Gutachten und Untersuchungen in Auftrag geben.

Die Finanzierung erfolgt mit einem kommunalen

Eigenanteil.

Bau.Land.Potential: „Bau.Land.Potential“

unterstützt Kommunen bei der Inventur von

Flächen im Stadtgebiet. Gemeinsam werden

städtebauliche Entwicklungsperspektiven sowie

Planungskonzepte erarbeitet. Darüber hinaus wird

eine Standortpriorisierung mit

Handlungsempfehlung erstellt. Weitere

Informationen zur Initiative „Bau.Land.Leben“

finden Sie unter https://www.mhkbd.nrw/themenportal/landesinitiative-baulandleben

Diskussionsreihe zur Bundestagswahl

über Wirtschaft, Migration und Digitalität

Die Evangelische Akademie Bad Boll bietet im

Vorfeld der Bundestagswahl eine Online-Reihe zu

ausgewählten Themen an. Gemeinsam mit Fachleuten

werden wahlentscheidende Fragestellungen aus den

Bereichen Migration, Digitalität und Wirtschaft

diskutiert:

Niedriges Wachstum,

Infrastrukturprobleme, eine nur zögernde

Transformation und eine komplexe

gesellschaftliche Situation weisen auf die

Notwendigkeit eines Wandels in Deutschland hin.

Welche Rolle wird dabei der Schuldenbremse

beigemessen? Gemeinsam mit Prof. Dr. Birgitt

Mahnkopf und Prof. Dr. Rudolf Hickel werden

diese Fragen zum Auftakt der Diskussionsreihe am

23.01.2025 angegangen.

© Evangelische Akademie Bad Boll

Wie lässt sich eine humane

Flüchtlingspolitik angesichts der Sorgen der

Menschen vor Überforderung des Sozialsystemes

und zugleich einer sachlichen Diskussion über

legale Einreisewege in die EU gestalten?

Im

Gespräch am 06.02.2025 mit Vertreterinnen und

Vertreter der Evangelischen Kirche in

Deutschland (EKD) und der Diakonischen Werke in

Baden und Württemberg werden diese Punkte

diskutiert. Ebenso wird die unternehmerische

Perspektive eingebracht und mit einem

Betroffenen darüber gesprochen, weshalb es so

wichtig ist, Menschen aufzunehmen, die aufgrund

schwerster Menschenrechtsverletzungen aus ihren

Ländern fliehen.

Online-Gesichtserkennung

– was bedeutet es für die Privatsphäre, wenn der

Staat womöglich eine eigene Bilder-Datenbank mit

Millionen Portraitfotos unbescholtener

Bürgerinnen und Bürger aufbaut? Und wie wäre

eine solche Lösung mit der

Datenschutzgrundverordnung und dem AI Act der

Europäischen Union vereinbar? Alexander Poitz,

stellvertretender Bundesvorsitzender der

Gewerkschaft der Polizei, und Kilian

Vieth-Ditlmann, stellvertretender Leiter des

Policy- & Advocacy-Teams von AlgorithmWatch,

bietet den Teilnehmenden am 23.02.2025 die

Chance, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Wir laden Sie als Vertreterinnen und

Vertreter der Medien herzlich zur Teilnahme an

der Online-Reihe und zur Berichterstattung ein.

Außerdem freuen wir uns über eine Ankündigung in

den Veranstaltungskalendern: „Diskussionsreihe

zur Bundestagswahl“

23.01., 06.02.,

23.02.2025, 18-19.30 Uhr, online

Bitte melden

Sie sich als Pressevertretung per Mail an:

miriam.kaufmann@ev-akademie-boll.de und Sie

erhalten den Zugangslink

Details zu den

Schwerpunkten der Reihe:

Schuldenbremse und

wirtschaftliche Herausforderungen

(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/640825.html)

Flucht & Migration ‒ wie gestalten wir eine

humane Flüchtlingspolitik?

(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/431025.html)

Online-Gesichtserkennung: Öffentliche Sicherheit

contra Privatsphäre

(https://www.ev-akademie-boll.de/tagung/530625.html)

Moonlight-Shadows: Ein literarischer

Ausflug in die Nacht am 17. Januar

Zu einem literarischen Ausflug in die Nacht lädt

das Grafschafter Museum am Freitag, 17. Januar,

um 19 Uhr ein. Die Lesung ‚Moonlight-Shadows‘

findet im Alten Landratsamt, Kastell 5, statt.

In der heutigen Zeit machen immer mehr Menschen

die Nacht zum Tag, arbeiten und feiern mit so

viel Licht, dass die Dunkelheit kaum noch

auffällt.

Der Nachthimmel mit seinen

Sternen ist nur noch weit von Großstädten

richtig wahrnehmbar. Aber gerade Dunkelheit und

Nachthimmel laden zum Staunen über die

kosmisch-menschlichen Zusammenhänge ein.

Schauspielerin Katja Stockhausen (ehemals

Schlosstheater Moers) trägt literarische Texte

zum Thema Dunkelheit und Nacht, zu ihren

Begleitern am Himmel und auf der Erde.

Foto: Kanenori, Pixabay

Für passende Sphären-Klänge sorgt Harry

Meschke aus Düsseldorf, der seine

außergewöhnlichen Handpan-Instrumente mitbringt.

Durch das Programm führt Rita Mielke vom

Kulturraum Niederrhein als Moderatorin. In der

Pause stehen ein Glas Wein und ein kleiner

‚Nacht-Imbiss‘ für alle Gäste bereit. Die Lesung

findet statt in Kooperation mit der Moerser

Gesellschaft zur Förderung des literarischen

Lebens.

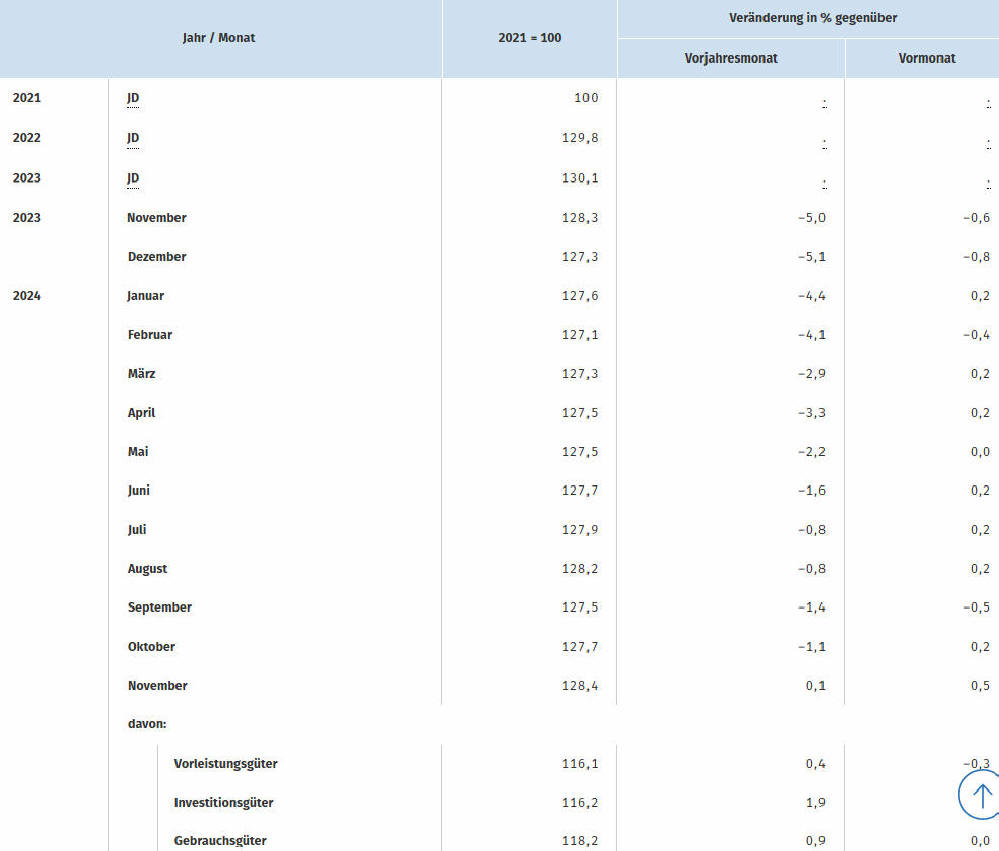

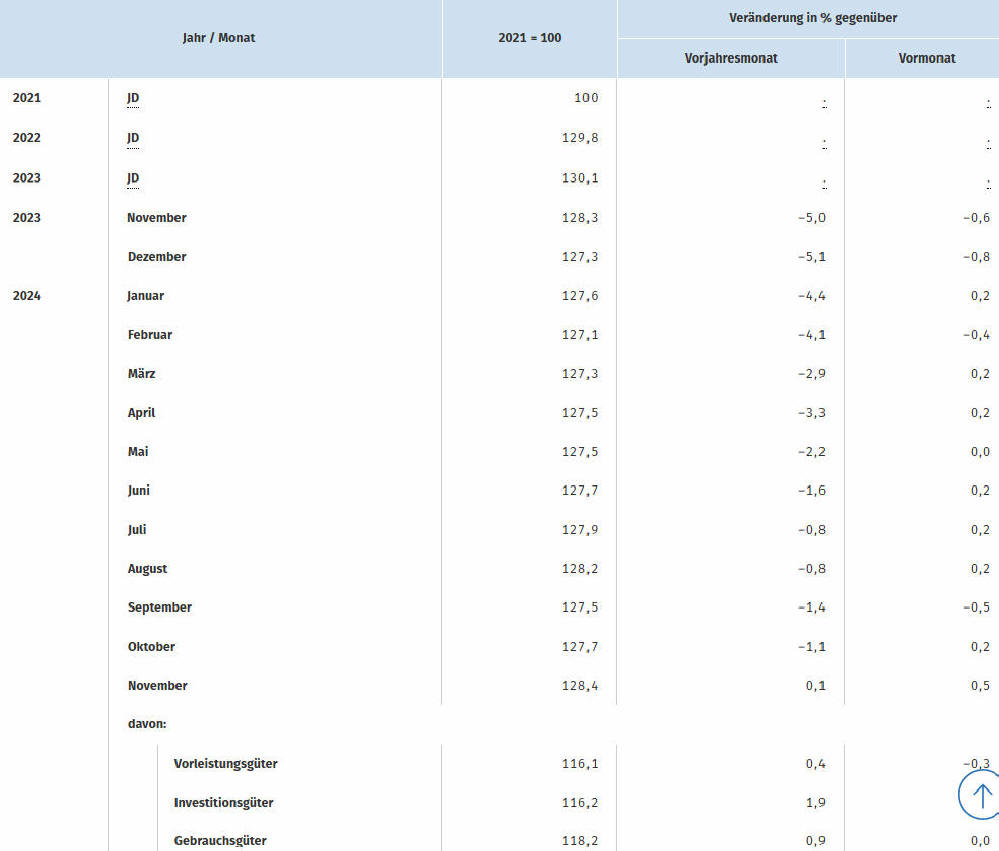

Erzeugerpreise im November 2024: +0,1 %

gegenüber November 2023

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte

(Inlandsabsatz), November 2024 +0,1 % zum

Vorjahresmonat +0,5 % zum Vormonat

Die

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte waren im

November 2024 um 0,1 % höher als im November

2023. Dies ist der erste Anstieg gegenüber dem

Vorjahresmonat seit Juni 2023 (+1,2 % gegenüber

Juni 2022). Im Oktober 2024 hatte die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

-1,1 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, stiegen die

Erzeugerpreise im November 2024 gegenüber dem

Vormonat Oktober 2024 um 0,5 %.

Hauptursächlich für den Anstieg

der Erzeugerpreise gegenüber dem Vorjahresmonat

waren im November 2024 die Preissteigerungen bei

den Investitionsgütern. Auch Verbrauchsgüter,

Gebrauchsgüter und Vorleistungsgüter waren

teurer als im Vorjahresmonat, während Energie

billiger war. Ohne Berücksichtigung von Energie

stiegen die Erzeugerpreise im Vergleich zum

Vorjahresmonat im November 2024 um 1,3 % und

sanken gegenüber Oktober 2024 um 0,1 %.

Preisrückgänge bei Energie gegenüber dem

Vorjahresmonat, aber Anstiege gegenüber dem

Vormonat

Energie war im November 2024 um

2,4 % billiger als im November 2023. Gegenüber

Oktober 2024 stiegen die Energiepreise

allerdings um 1,8 %. Den höchsten Einfluss auf

die Veränderungsrate gegenüber dem

Vorjahresmonat bei Energie hatten die

Preisrückgänge bei Mineralölerzeugnissen. Diese

waren 8,6 % billiger als im November 2023.

Gegenüber Oktober 2024 stiegen die Preise für

Mineralölerzeugnisse um 1,0 %. Leichtes Heizöl

war 13,2 % billiger als im November 2023 (+1,2 %

gegenüber Oktober 2024). Kraftstoffe kosteten

8,4 % weniger als ein Jahr zuvor (+0,4 %

gegenüber Oktober 2024).

Die Preise für

Erdgas fielen über alle Abnehmergruppen

betrachtet gegenüber November 2023 um 7,5 %,

gegenüber Oktober 2024 stiegen sie um 1,1 %.

Strom kostete im November 2024 über alle

Abnehmergruppen hinweg 3,1 % weniger als im

November 2023, aber 4,0 % mehr als im Oktober

2024.

Preisanstiege bei

Investitionsgütern, Verbrauchsgütern und

Gebrauchsgütern

Die Preise für

Investitionsgüter waren im November 2024 um 1,9

% höher als im Vorjahresmonat (unverändert

gegenüber Oktober 2024). Maschinen kosteten 2,0

% mehr als im November 2023. Die Preise für

Kraftwagen und Kraftwagenteile stiegen um 1,4 %

gegenüber November 2023.

Verbrauchsgüter

waren im November 2024 um 2,4 % teurer als im

November 2023 (+0,4 % gegenüber Oktober 2024),

Nahrungsmittel kosteten 2,8 % mehr als im

November 2023. Deutlich teurer im Vergleich zum

Vorjahresmonat waren Butter mit +42,9 % (+2,3 %

gegenüber Oktober 2024) und Süßwaren mit +23,9 %

(+3,9 % gegenüber Oktober 2024). Rindfleisch

kostete 16,5 % mehr als im November 2023 (+4,7 %

gegenüber Oktober 2024). Billiger als im

Vorjahresmonat waren im November 2024 dagegen

insbesondere Getreidemehl (-7,7 %) und

Schweinefleisch (-6,4 %).

Gebrauchsgüter

waren im November 2024 um 0,9 % teurer als ein

Jahr zuvor (unverändert gegenüber Oktober 2024).

Leichter Preisanstieg bei

Vorleistungsgütern

Die Preise für

Vorleistungsgüter waren im November 2024 um 0,4

% höher als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem

Vormonat fielen sie um 0,3 %.

Preissteigerungen gegenüber November 2023 gab es

unter anderem bei Natursteinen, Kies, Sand, Ton

und Kaolin (+4,4 %), Gipserzeugnissen für den

Bau (+4,4 %), elektrischen Transformatoren (+3,3

%) sowie bei Kabeln und elektrischem

Installationsmaterial (+1,7 %).

Holz

sowie Holz- und Korkwaren kosteten 2,0 % mehr

als im November 2023. Nadelschnittholz war 16,4

% teurer als im November 2023. Dagegen war

Laubschnittholz 5,9 % günstiger als im

Vorjahresmonat. Die Preise für Spanplatten waren

gegenüber dem Vorjahresmonat 4,2 % niedriger.

Die Preise für Metalle blieben sowohl

gegenüber dem Vorjahresmonat als auch gegenüber

dem Vormonat unverändert. Kupfer und Halbzeug

daraus war 8,3 % teurer als im November 2023.

Dagegen lagen die Preise für Roheisen, Stahl und

Ferrolegierungen mit -7,4 % deutlich unter denen

des Vorjahresmonats. Die Preise für Stabstahl

sanken im Vorjahresvergleich um 5,9 %.

Chemische Grundstoffe verbilligten sich

insgesamt um 1,6 % gegenüber dem Vorjahresmonat.

Glas und Glaswaren waren 4,8 % günstiger als im

Vorjahresmonat, Futtermittel für Nutztiere waren

4,1 % billiger.

Umbasierung des

Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte

Der

Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte wurde

mit dem Berichtsmonat Januar 2024 auf das neue

Basisjahr 2021 umgestellt. Die Umstellung auf

ein neues Basisjahr erfolgt turnusmäßig in der

Regel alle fünf Jahre. Das der Neuberechnung des

Erzeugerpreisindex zugrunde liegende

Wägungsschema, das die Teilindizes für die

Berechnung des Gesamtindex gewichtet, basiert

auf dem gewerblichen Inlandsabsatz im Jahr 2021.

Mittwoch, 1. Januar 2025 - Neujahrstag

Neurungen in den Bereichen Mobilität,

Nachhaltigkeit, Digitales und Produktsicherheit

Im Jahr 2025 treten bei der Prüfung von

Fahrzeugen, Anlagen und Produkten sowie bei der

Zertifizierung und Auditierung von Unternehmen

zahlreiche Neuerungen in Kraft. Neben der

technischen Sicherheit rücken Nachhaltigkeit und

digitale Sicherheit in den Fokus. Der

TÜV-Verband zeigt, was sich für Wirtschaft und

Verbraucher:innen im kommenden Jahr ändert.

MOBILITÄT Führerscheinumtausch – letzte

Frist läuft

Bis zum 19. Januar 2025 müssen

alle Personen, die zwischen 1971 und 1998

geboren wurden und noch einen rosafarbenen oder

grauen Papierführerschein besitzen, diesen gegen

einen Scheckkarten-Führerschein umtauschen.

Damit endet die Umtauschaktion. Ab dem 19.

Januar 2025 dürfte niemand mehr einen rosa oder

grauen Papierführerschein besitzen. Es sei denn,

er oder sie ist vor 1953 geboren. Der Umtausch

ist verpflichtend. Wer noch mit einem alten

Exemplar unterwegs ist, riskiert ein

Verwarnungsgeld in Höhe von 10 Euro.

Hauptuntersuchung: Gelbe HU-Plakette wird

vergeben

Bestehen Fahrzeughalter:innen mit

ihrem Pkw die Hauptuntersuchung (HU), erhalten

sie vom TÜV im Jahr 2025 eine gelbe Plakette mit

einer Laufzeit bis zum Jahr 2027. Das gilt für

Fahrzeuge, die alle zwei Jahre zur

Hauptuntersuchung müssen. In welchem Monat die

Hauptuntersuchung fällig ist, zeigt die Zahl

oben „bei 12 Uhr“ auf der Plakette. Die Ziffer 6

steht beispielsweise für Juni. Alternativ hilft

ein Blick in den Fahrzeugschein, die offiziell

„Zulassungsbescheinigung Teil I“ heißt. Darin

ist der nächste HU-Termin vermerkt.

Wer den Termin um mehr als zwei Monate

überzieht, dem droht bei Polizeikontrollen ein

Bußgeld. Bei mehr als zwei Monaten Verzug steht

außerdem eine vertiefte HU mit zusätzlichen

Kosten an. Gasprüfung für Wohnmobile ausgeweitet

Ab dem 19. Juni 2025 gelten neue Regelungen für

die Prüfung von Flüssiggasanlagen in Fahrzeugen.

Künftig sind alle fest eingebauten

gasbetriebenen Geräte wie Kocher, Kühlschränke

oder Warmwasserboiler untersuchungspflichtig.

Bisher galt das nur für die Heizung, etwa in

Wohnmobilen, Freizeitfahrzeugen oder

Mobilheimen.

Die Prüfungen erfolgen

alle 24 Monate sowie vor der ersten Nutzung und

nach wesentlichen Änderungen an der Anlage. Wer

gegen die Prüfpflichten verstößt, muss mit

Bußgeldern bis zu 60 Euro rechnen.

Gefahrguttransport – jetzt auch mit alternativen

Antrieben Die Antriebswende wird auch bei der

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße

berücksichtigt.

Ab 1. Januar 2025

sind Fahrzeuge mit elektrischen Antrieben,

Wasserstoffbrennstoffzellen und

Verbrennungsmotoren für Wasserstoff auch für den

Transport von brennbaren Gasen und Flüssigkeiten

zugelassen (Fahrzeugkategorie FL). Grundlage ist

die EU-Regelung ADR 2025.

NACHHALTIGKEIT Neue Ökodesign-Anforderungen für

Smartphones und Tablets

Ab 20. Juni 2025

gelten in der EU neue Produktanforderungen für

Smartphones und Tablets. Gemäß der in diesem

Jahr verabschiedeten Ökodesign-Verordnung müssen

die Geräte dann länger halten. So muss die

Batterie auch nach 500-maligem Auf- und Entladen

noch mindestens 80 Prozent Ladekapazität

erreichen. Zudem soll die Verfügbarkeit von

Ersatzteilen für neue Handys und Tablets für

mindestens sieben Jahre gewährleistet sein und

Reparaturen weniger oft notwendig werden.

Einheitliches Ladekabel EU kommt

Eine EU-Richtlinie soll dem Kabelchaos und

Elektroschrott ein Ende bereiten. Ab 2025 gibt

es nur noch einen Anschluss: USB-C als

Ladestandard für Smartphones, Tablets und andere

Geräte wird Pflicht. Für Laptops gilt das

einheitliche Ladekabel erst ab 2026. CO2-Preis

steigt Der CO2-Preis steigt ab Januar 2025 von

45 auf 55 Euro pro Tonne. Das wirkt sich auf die

Preise von Benzin, Diesel, Erdgas und Heizöl

aus.

Der CO2-Preis soll den

klimaschädlichen Verbrauch fossiler Brennstoffe

und damit den CO2-Ausstoß verringern und dabei

helfen, die Klimaschutzziele zu erreichen. Neue

Grenzwerte für Kaminöfen Kamine, Kaminöfen und

Öfen, die zwischen Januar 1995 und dem 21. März

2010 installiert wurden, müssen ab 1.1.2025 die

in der Bundesimmissionsschutzverordnung

festgelegten Werte für Feinstaub und

Kohlenmonoxid einhalten. Konkret heißt das: Sie

dürfen pro Kubikmeter Abgas nicht mehr als vier

Gramm Kohlenmonoxid und 0,15 Gramm Staub

ausstoßen. Ob die Feuerstätte die neuen

Grenzwerte einhält, kann beim

Bezirksschornsteinfeger erfragt werden. Er kann

auch über Ausnahmen von der Sanierungspflicht

informieren.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Schrittweise Umsetzung des AI Acts

Die

Umsetzung der europäischen KI -Verordnung (AI

Act) erfolgt in mehreren Schritten. Ab Februar

2025 gelten EU-weite Verbote von KI-Systemen mit

hohen Risiken wie Social Scoring,

Emotionserkennung am Arbeitsplatz oder bestimmte

manipulative KI-Techniken. Im April soll ein

Verhaltenskodex für Anbieter von

Allzweck-KI-Modellen wie ChatGPT, Gemini oder

Claude AI vorgelegt werden.

Der

Kodex wird Themen wie Transparenz,

Risikobewertung und Urheberrecht abdecken und

soll die ordnungsgemäße Anwendung der

Vorschriften des KI-Gesetzes erleichtern. Bis

August müssen die EU-Mitgliedsländer Behörden

ernannt haben, die die Umsetzung der EU-Vorgaben

überwachen. Der KI-Behörde obliegt auch die

Aufsicht über externe Stellen, die besonders

sicherheitskritische KI-Anwendungen

(„Hochrisiko-KI“) wie Medizinprodukte oder

autonome Fahrzeuge prüfen können. Der für die

nationale Umsetzung des AI Act notwendige

Gesetzentwurf soll im ersten Quartal 2025

vorgelegt werden.

PRODUKTSICHERHEIT

Neue Produktsicherheitsverordnung in Kraft

getreten Bereits am 13. Dezember 2024 ist die

neue EU-Verordnung über die Produktsicherheit

(EU) 2023/988 in Kraft getreten. Die Verordnung

erweitert den bisher gültigen

Sicherheitsbegriff. Neben physikalischen und

chemischen Eigenschaften werden unter anderem

auch Aspekte wie Cybersicherheit, Kennzeichnung

oder Entsorgungshinweise berücksichtigt. Der

Online-Handel wird dem stationären Handel

gleichgestellt.

Alle in

Online-Shops, auf Social Media Plattformen oder

auf Online-Marktplätzen angebotenen Produkte

müssen die gleichen EU-Anforderungen erfüllen.

Um den Verbraucherschutz zu verbessern, müssen

Anbieter auf dem Produkt oder der Verpackung die

Kontaktdaten einer verantwortlichen Person in

der EU benennen. Durch das Produkt verursachte

Unfälle müssen den EU-Behörden gemeldet werden.

Online-Marktplätze müssen sich registrieren und

sicherstellen, dass sie über Verfahren zur

Gewährleistung der Produktsicherheit auf ihrer

Plattform verfügen.

Neue Regeln für kommunales

Abwasser erhöhen Schutz für Bürger und Umwelt

Am 1. Januar treten neue Regeln für

eine gründlichere und kosteneffizientere

Bewirtschaftung kommunaler Abwässer in Kraft.

Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürger und die

Umwelt besser vor schädlichen Einleitungen von

kommunalem Abwasser zu schützen. Gemäß dem

Verursacherprinzip werden die Kosten für

fortschrittliche Behandlungsmethoden künftig

hauptsächlich von der verantwortlichen Industrie

und nicht über die Wassergebühren oder den

öffentlichen Haushalt gedeckt. Die EU-Staaten

müssen die neuen Vorgaben nun in den kommenden

Jahren in nationales Recht umsetzen.

Neue Regelung wird Flüsse, Seen, das

Grundwasser und Europas Küsten sauberer machen

Die überarbeitete

Richtlinie wird nun auch für die kleinsten

Gemeinden ab 1.000 Einwohnern gelten. Sie bringt

finanzielle Vorteile und vereinfacht die

Berichterstattungspflichten der Mitgliedstaaten.

Künftig werden mehr Nährstoffe aus kommunalem

Abwasser entfernt, neue Normen für

Mikroschadstoffe eingeführt und eine

systematische Überwachung von Mikroplastik und

PFAS vorgeschrieben.

Die neuen

Regeln werden das Management von Regenüberläufen

in Städten verbessern und die Kreislauffähigkeit

von Abwasser erhöhen. Die Richtlinie

gewährleistete auch Zugang von zwei Millionen

der am stärksten gefährdeten und ausgegrenzten

Menschen in der EU zu sanitären Einrichtungen im

öffentlichen Raum. Die Kommission wird eng mit

den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, um eine

wirksame Umsetzung der Richtlinie

sicherzustellen und so zu einem

widerstandsfähigen Europa im Bereich der

Wasserpolitik beizutragen.

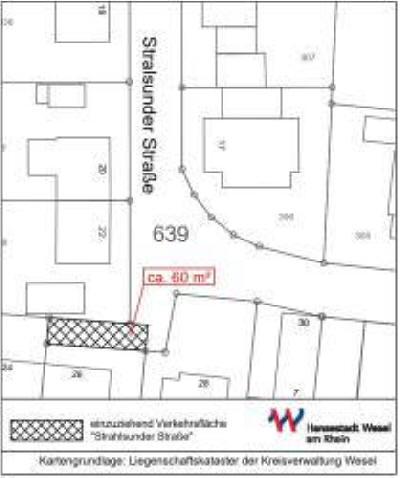

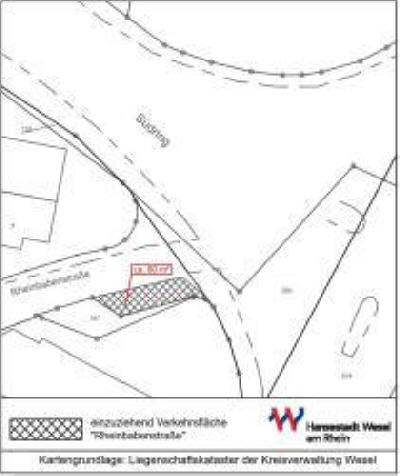

Stadt Wesel:

Ordnungsbehördliche Verordnung über das

unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und

Besprühen von öffentlichen Flächen an

Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen

Aufgrund der §§ 27

Abs. 1, Abs. 4 S. 1, 31 des Gesetzes über Aufbau

und Befugnisse der Ordnungsbehörden –

Ordnungsbehördengesetz – (OBG) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 13. Mai 1980 (GV NW S.

528), zuletzt geändert durch Gesetz vom

23.06.2021(GV NW S. 762), hat der Rat der Stadt

Wesel in seiner Sitzung am 10.12.2024 folgende

Ordnungsbehördliche Verordnung über das

unbefugte Plakatieren, Beschriften, Bemalen und

Besprühen von öffentlichen Flächen an

Verkehrsflächen sowie in öffentlichen Anlagen

beschlossen:

Inhaltsverzeichnis:

§ 1

Begriffsbestimmungen

§ 2 Plakatieren,

Beschriften, Bemalen, Besprühen

§ 3

Beseitigungspflicht

§ 4 Ausnahmen und

Befreiungen

§ 5 Ordnungswidrigkeiten

§ 6

Inkrafttreten

§1 Begriffsbestimmungen

Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind

alle dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen

ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. Zu

den Verkehrsflächen gehören insbesondere

Straßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege,

Bürgersteige, Plätze, Seiten-, Rand- und

Sicherheitsstreifen, Böschungen, Rinnen und

Gräben, Brücken, Unterführungen, Treppen und

Rampen vor der Straßenfront der Häuser.

Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne

Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse

insbesondere:

alle der Allgemeinheit zur

Nutzung zur Verfügung stehenden oder

bestimmungsgemäß zugänglichen Grün-, Erholungs-,

Spiel- und Sportflächen, Toiletten-,

Kinderspiel- und Sporteinrichtungen, Waldungen,

Gärten, Parks, Friedhöfe sowie die Ufer und

Böschungen von Gewässern,

Flächen, die dem

öffentlichen Nutzen dienen, insbesondere

Wertstoffbehälter, Müllbehälter, Papierkörbe,

Verteiler- und Schaltkästen, Verkehrszeichen und

Verkehrseinrichtungen, Hinweisschilder,

Parkhäuser, Schallschutzwände, Geländer, Bänke,

Denkmäler, Litfaßsäulen, Bäume, Licht- und

Leitungsmasten, Signalanlagen, Wartehäuschen,

Briefkästen, Telefonzellen sowie Türen, Tore,

Wände, Mauern, Zäune und

Begrenzungseinrichtungen von öffentlichen

Gebäuden.

§ 2

Plakatieren, Beschriften,

Bemalen, Besprühen

Das Anbringen oder

Anbringenlassen von Plakaten, Anschlägen und

anderen Werbemitteln jeder Art (Plakatanschlag)

auf den in § 1 genannten Flächen sowie an den im

Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen und

Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden und

sonstigen Anlagen, Einrichtungen und

Gegenständen ist verboten. Der

Angrenzungsbereich schließt Standorte auf

Privatgrundstücken mit ein, welche sich

innerhalb eines Abstands von 1 Meter, gemessen

vom äußeren Rand der öffentlichen Verkehrsfläche

bzw. öffentlichen Anlage, befinden und die in

Satz 1 genannten Werbeträger ganz oder teilweise

erreichen.

Ebenso ist es verboten, Flächen im

Sinne von § 1 zu beschriften, zu bemalen, zu

besprühen oder beschriften, bemalen und

besprühen zu lassen.

Die Absätze 1 und 2

finden ferner keine Anwendung auf die dem

öffentlichen Bauordnungsrecht unterliegenden

Anlagen der Außenwerbung nach § 13 der

Landesbauordnung in der jeweils geltenden

Fassung, ferner nicht auf genehmigte oder sonst

gestattete Sondernutzungen.

§ 3

Beseitigungspflicht

Wer entgegen den

Verboten des § 2 Absatz 1 und 2 Plakatanschläge

anbringt, beschriftet, bemalt, besprüht oder

hierzu veranlasst, ist zur unverzüglichen

Beseitigung verpflichtet.

Die

Beseitigungspflicht trifft in gleichem Maße auch

den Veranstaltenden, auf den auf den jeweiligen

Plakatanschlägen oder Darstellungen nach § 2

hingewiesen wird.

§ 4

Ausnahmen und

Befreiungen

Von den Vorschriften dieser

Verordnung kann die Verwaltungsbehörde Ausnahmen

zulassen, wenn dies im berechtigten Interesse

einzelner oder im öffentlichen Interesse geboten

ist.

Die Verwaltungsbehörde kann darüber

hinaus Ausnahmen zulassen, wenn die Durchführung

der Verordnung im Einzelfall zu einer offenbar

nicht beabsichtigten Härte führen würde und

öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 5

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder

fahrlässig einem der in § 2 Absatz 1 und 2

enthaltenen Verbote zuwiderhandelt oder als

Verpflichteter der in § 3 beschriebenen

Beseitigungspflicht nicht nachkommt.

Verstöße

gegen die Vorschriften dieser Verordnung können

nach den Bestimmungen des Gesetzes über

Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße

bis zu 1.000,00 €, bei fahrlässigem Handeln bis

zu 500,00 € für jeden Fall einer Zuwiderhandlung

geahndet werden.

Verwaltungsbehörde im Sinne

des § 36 Absatz 1 Nr. 1 OWiG und § 4 Absatz 1

dieser Satzung ist die örtliche Ordnungsbehörde.

§ 6

Inkrafttreten

Diese

ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage

nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gleichzeitig tritt die ordnungsbehördliche

Verordnung über das unbefugte Plakatieren,

Beschriften, Bemalen und Besprühen von

öffentlichen Flächen an Verkehrsflächen sowie in

öffentlichen Anlagen vom 24.06.2015 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende

Satzung/ortsrechtliche Bestimmung der Stadt

Wesel wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.

Eine Veröffentlichung erfolgt ebenfalls unter

www.wesel.de.

Von der Behörde zum

Weltmarktführer - DHL Group: Vor 30 Jahren wurde

die Deutsche Post zur Aktiengesellschaft

Der 1. Januar 1995 markiert den

Aufbruch in eine neue, privatwirtschaftliche Ära

Mit einem Umsatz von etwa 82 Milliarden Euro und

fast 600.000 Beschäftigten ist DHL Group heute

der weltweit führende Logistikdienstleister

Vorstandschef Tobias Meyer: „Die Postreformen

der 90er-Jahre in Deutschland waren weitsichtige

politische Entscheidungen“ Bonn, 30. Dezember

2024: Die Deutsche Post AG hat in den

vergangenen 30 Jahren einen weiten Weg

zurückgelegt - von einem nationalen

Postdienstleister zum weltweit führenden

Logistikunternehmen DHL Group.

Ein Meilenstein war der 1. Januar 1995:

Damals wurde die Deutsche Post zur

Aktiengesellschaft. Die drei öffentlichen

Unternehmen Postdienst, Telekom und Postbank,

die aus der damaligen Deutschen Bundespost

hervorgegangenen waren, wurden dabei

privatisiert. Was für viele heute Normalität ist

– der Konzern DHL Group gehört seit vielen

Jahren zur Riege der deutschen DAX 40

Unternehmen – war damals eine in Politik und

Gesellschaft umstrittene Entscheidung.

Heute lässt sich sagen: Der eingeschlagene

Weg sorgte dafür, dass das Unternehmen im

aufkommenden europäischen Wettbewerb bestehen

konnte. Durch internationale Zukäufe stieg es

als DHL Group zu einem globalen Akteur auf. Lag

der Fokus in den 1990er-Jahren auf dem

Briefgeschäft, sind es heute vor allem Pakete

und Frachtgüter – von Onlinebestellungen über

Medikamente oder Computerchips bis hin zu

Maschinen und Bauteilen.

Der Konzern

transportiert sie auf dem Land,- See- und

Luftweg. „Die Postreformen der 90er-Jahre in

Deutschland, insbesondere die Umwandlung der

Deutschen Post in eine AG, waren weitsichtige,

mutige politische Entscheidungen”, sagt Tobias

Meyer, Vorstandsvorsitzender der DHL Group.

„Heute sind wir in über 220 Ländern und

Territorien präsent. Gleichzeitig sind wir

unserem Heimatmarkt und unseren Wurzeln treu

geblieben – mit unserem Unternehmensbereich Post

& Paket Deutschland.”

Übernahme von

DHL in 2002 schafft globales Netzwerk

International präsent wurde die Deutsche Post

vor allem durch die Übernahme von DHL im Jahr

2002, das zuvor ein US-Unternehmen war. Durch

diesen Schritt konnte die Deutsche Post ihr

internationales Netzwerk erheblich erweitern und

ihre Präsenz auf dem globalen Logistikmarkt

stärken. DHL war bereits ein etablierter Akteur

im internationalen Express- und

Logistikgeschäft, was es der Deutschen Post

ermöglichte, ihre Dienstleistungen weltweit

anzubieten.

Ihre globale Bedeutung

stellte DHL Group später unter anderem während

der Corona-Pandemie unter Beweis: In dieser Zeit

hielt das Unternehmen nicht nur weltweit

Lieferketten aufrecht, sondern lieferte auch

über zwei Milliarden dringend benötigte

Impfdosen in 175 Länder. Maßnahmen zur

Umwandlung in eine AG Blick zurück: Zur

Privatisierung 1995 waren in Deutschland viele

Weichen zu stellen. Eine besondere Hürde etwa

war das Beamtenrecht. Es musste die Überleitung