|

Samstag, 23., Sonntag, 24. November 2024

Erklärung der Bundesregierung zum Beschluss

des Internationalen Strafgerichtshofs

Die Bundesregierung hat die Entscheidung des

Internationalen Strafgerichtshofes (IStGH) zu

den beantragten Haftbefehlen gegen den

israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu

und den ehemaligen Verteidigungsminister Joaw

Galant zur Kenntnis genommen. Die

Bundesregierung war an der Ausarbeitung des

IStGH-Statuts beteiligt und ist einer der

größten Unterstützer des IStGH.

Diese Haltung ist auch Ergebnis der deutschen

Geschichte. Gleichzeitig ist Konsequenz der

deutschen Geschichte, dass uns einzigartige

Beziehungen und eine große Verantwortung mit

Israel verbinden. Die innerstaatlichen Schritte

werden wir gewissenhaft prüfen. Weiteres stünde

erst dann an, wenn ein Aufenthalt von

Premierminister Benjamin Netanjahu und dem

ehemaligen Verteidigungsminister Joaw Galant in

Deutschland absehbar ist.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für die

Bundestagswahl 2025 gesucht

Landeswahlleiterin Monika Wißmann: „Demokratie

heißt mitmachen!“ „Demokratie heißt

mitmachen!“, so wirbt Landeswahlleiterin Monika

Wißmann um Wahlhelfende für die vorgezogene

Bundestagswahl.

Die Bundestagswahl ist

für den 23. Februar 2025 angekündigt. An diesem

Sonntag werden in Nordrhein-Westfalen rund

110.000 Wahlhelfende im Einsatz sein. Sie sorgen

dafür, dass die rund 13 Millionen

Wahlberechtigten im bevölkerungsreichsten

Bundesland ihr Wahlrecht frei und geheim in

einem wohnortnahen Wahlraum ausüben können. Nach

Schließung der Wahlräume zählen sie die Stimmen

ab 18.00 Uhr öffentlich aus. Sie sind Garanten

für die korrekte Ermittlung und Weitergabe des

Ergebnisses ihres Wahlbezirks.

„Wahlen

sind eine Veranstaltung des Volkes. Daher sitzen

in den Wahlvorständen die Wahlberechtigten

selbst. Ich freue mich sehr über die vielen

Wählerinnen und Wähler, die dieses Ehrenamt bei

einer Wahl übernehmen und bedanke mich schon

jetzt bei all denen, die sich immer wieder dazu

bereit erklären. Wir brauchen aber auch neue

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer. Melden Sie sich

deshalb jetzt bei Ihrer Gemeinde oder Ihrer

Stadt und erklären Sie Ihre Bereitschaft, bei

der Bundestagswahl am 23. Februar mitzuhelfen.“

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhalten vorher

eine Schulung und werden am Wahlsonntag von

erfahrenen Wahlvorständen unterstützt. Der

Einsatz ist ehrenamtlich, man bekommt jedoch ein

sogenanntes Erfrischungsgeld.

Landeswahlleiterin Monika Wißmann betont: „Die

Wahlhelfenden wissen, dass Sie zum guten

Gelingen der Bundestagswahl beitragen. Ihr

Engagement zählt. Sie gestalten Demokratie.“

Für die Bundestagswahl müssen

Wahlhelfende am Wahltag das 18. Lebensjahr

vollendet haben, die deutsche

Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens

drei Monaten eine Wohnung oder ihren sonstigen

Aufenthalt innerhalb der Bundesrepublik

Deutschland innehaben. Weitere Informationen

finden Sie unter

www.wahlen.nrw und in den Internetangeboten

der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.

18. Wunschbaumaktion von

‚Klartext für Kinder‘: 11 Standorte in Moers

Krieg in der Ukraine und Nahost,

Rechtsruck in Europa, die USA eine ‚Wundertüte‘,

die Bundesregierung am Ende, die deutsche

Wirtschaft lahmt und die soziale Schere ist weit

geöffnet: Auch am Niederrhein wird das

Zusammenleben der vielen Kulturen, Religionen

und politischen Einstellungen täglich auf eine

harte Probe gestellt.

Gemeinsam mit Kindern aus der Kita

Diergardtstraße haben Bürgermeister

Fleischhauer, Mitarbeitende der Stadt und

‚Klartext‘-Vorsitzender Michael Paßon die Tanne

im Kinder- und Jugendbüro behängt. (Fotos: pst)

Darunter leiden die Schwächsten. Für

2.000 von ihnen kann der Verein ‚Klartext für

Kinder - Aktiv gegen Kinderarmut!‘ zu

Weihnachten etwas Gutes tun. Seit Donnerstag,

21. November, hängen an 18 Wunschbäumen in

Moers, Rheinberg, Kamp-Lintfort und

Neukirchen-Vluyn bescheidene kleine

Kinderwünsche – allein 11 davon stehen in Moers.

Der Moerser Auftakt zur 18.

Weihnachtswunschbaumaktion fand im Kinder- und

Jugendbüro der Stadt mit Bürgermeister Christoph

Fleischhauer und weiteren Mitgliedern des

Verwaltungsvorstands statt.

Dank an

die Jugendämter

Neben Klassikern wie Lego,

Barbie oder Playmobil stehen z. B. auch die

trendigen Kuscheltiere Squishmallows auf den

Wunschkarten. Gemeinsam mit Mädchen und Jungen

aus der Kita Diergardtstraße haben Bürgermeister

und Mitarbeitende der Stadt sowie der

‚Klartext‘-Vorsitzende Michael Paßon die Tanne

im Kinder- und Jugendbüro mit Schmuck und den

Wunschkarten behängt.

„Danke, dass

ihr so tollen Schmuck gebastelt habt und heute

geholfen habt“, sagte Bürgermeister

Fleischhauer. Michael Paßon schloss sich an und

ergänzte: „Mit dieser Aktion spüren wir im

Verein immer besonders intensiv, warum wir das

machen. Ich danke auch den Jugendämtern der

beteiligten Städte, dass sie uns dabei

unterstützen.“

Bis Mittwoch, 4.

Dezember, können im Kinder- und Jugendbüro

(Seiteneingang des Rathauses an der

Unterwallstraße) Karten abgeholt und Geschenke

im Wert von bis zu 25 Euro (unverpackt und mit

Wunschbaum-Karte) abgegeben werden.

Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8.15

bis 17 Uhr und freitags von 8.15 bis 14 Uhr.

Hier stehen weitere Wunschbäume in Moers:

Medienhaus Moers am Kö,

Kios West in

der City,

Coiffeur Dedters im Rheinkamper

Ring,

Markt-Apotheke in Repelen,

Sparkasse Filiale Asberg,

ENNI

Kundenzentrum,

‚Brillenmacher‘ in

Kapellen,

Eurotec Loop in Utfort sowie

Gartencenter Schlößer und

Da Mimmo in

Schwafheim.

Moers: Inner

Wheel Club unterstützt Grafschafter Museum

Ruth Maes und Anke Lüdeking vom

Inner Wheel Club Moers überreichten

Museumsleiterin Diana Finkele eine Spende in

Höhe von 600 Euro. Damit können Schulklassen

kostenlos an Führungen durch das Museum

teilnehmen. Ein Weihnachtsgeschenk für

Schulklassen hat der Inner Wheel Club (IWC)

Moers dem Grafschafter Museum übergeben. Durch

die Spende von 600 Euro können Schulklassen an

kostenlosen Führungen durch die Kultur- und

Bildungseinrichtung teilnehmen.

Präsidentin Ruth Maes und Anke Lüdeking

übergaben den Scheck am Donnerstag, 14.

November, an Museumsleiterin Diana Finkele. Foto

Inner Wheel Club Moers. Sie freute sich sehr

über die Spende: „Toll, dass der Inner Wheel uns

erneut unterstützt und so die Klassenkassen für

einen Museumsbesuch nicht belastet werden.“

Der IWC hat auch bereits andere

Einrichtungen des Eigenbetriebs Bildung, wie die

Moerser Musikschule, unterstützt. „Wir wollen

regional und sozial unterstützen – das ist unser

erklärtes Ziel“, so IWC-Präsidentin Ruth Maes.

Der Erlös stammt aus der Veranstaltung

‚White Dinner‘ im Sommer. Die nächste Aktion ist

bereits in Planung: Zum Museumssonntag am 2.

Advent veranstalten die Damen das Café Henriette

und verkaufen Kaffee und Kuchen für den guten

Zweck. Schulklassen können sich für die

kostenlosen Führungen telefonisch (0 28 41 /

201-6 82 00) oder per E-Mail (Grafschafter-Museum@Moers.de)

anmelden.

Dinslakens

Bürgermeisterin begrüßt hochmoderne

Schnellladesäule mit Shop

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel bei der

Eröffnung des Fastned-Shops. Fastned, das

europäische Schnellladeunternehmen, hat gestern

seinen ersten eigenen unbemannten und rund um

die Uhr geöffneten Shop in Deutschland an der

Schnellladestation in Dinslaken-Nord,

Nordrhein-Westfalen, eröffnet.

In unmittelbarer Nähe zur A3 bietet der neue

Shop, zusätzlich zu den acht bestehenden

Ladepunkten mit bis zu 400 kW Ladeleistung, rund

um die Uhr Zugang zu barrierereduzierten

Toiletten sowie zu Kaffee- und

Verkaufsautomaten.

Der kostenfreie

Zugang erfolgt unkompliziert durch eine

Verifizierung per Debit- oder Kreditkarte. Mit

der Eröffnung dieses Shops setzt Fastned ein

klares Zeichen für die Zukunftsgestaltung eines

modernen und komfortablen Ladeerlebnisses.

„Mit der Entstehung unseres ersten eigenen

Fastned-Shops in Deutschland haben wir für uns

völlig neues Terrain betreten. Dabei war es uns

von Anfang an wichtig, Elektroautofahrer:innen

ein noch angenehmeres Ladeerlebnis in

Dinslaken-Nord zu bieten. Dieser Shop ist erst

der Anfang: Hier konnten wir den naturnahen

Ansatz unserer Fastned-DNA in Design und

Gestaltung verwirklichen. An weiteren Standorten

arbeiten wir eng mit Partnern zusammen, um

innovative Konzepte zu entwickeln. Für andere

mag dies nur ein kleiner Schritt sein – für uns

ist es ein großer Fortschritt“, sagt Linda Boll,

Country Director Fastned Deutschland.

Modulares Design und ressourcenschonende

Bauweise Die Schnellladestation liegt

verkehrsgünstig nahe der Ausfahrt Dinslaken-Nord

an der A3 zwischen Oberhausen und Wesel. Um den

stetig steigenden Bedarf an Schnellladestationen

zu decken, wurde der Standort vorausschauend

geplant und erst in diesem Jahr um vier

zusätzliche Ladepunkte sowie nun auch um den

ersten eigenen Fastned-Shop mit eigenen

Sitzmöglichkeiten erweitert. An der heutigen

Eröffnungsfeier nahm unter anderem

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel teil.

"Ich heiße dieses junge und innovative

Unternehmen in Dinslaken herzlich willkommen.

Unsere Stadt ist Mitglied in der EUREGIO,

deshalb freue ich mich ganz besonders über die

Partnerschaft mit einem niederländischen

Unternehmen. Es ist der erste deutsche Shop und

ich freue mich, dass dieser in Dinslaken steht.

Es ist toll zu sehen, was hier vor Ort umgesetzt

wurde: Hier treffen alte Energie und neue

Energie aufeinander. Der alte Zechenturm

befindet sich in unmittelbarer Nähe zu

hochmodernen Ladesäulen, die wie ein Kunstwerk

aussehen. Dass hier nun auch durch ein

Serviceangebot die Aufenthaltsqualität während

des Ladevorgangs erhöht wird, ist ein echter

Zugewinn für die Region", so Bürgermeisterin

Michaela Eislöffel.

Um beim Aufbau

des Shops so viele Emissionen wie möglich zu

sparen, bedient sich Fastned eines

vergleichbaren Ansatzes wie bei der

Dachkonstruktion seiner Stationen. Modulare

Komponenten sorgen für effizienten

Ressourceneinsatz und bestmögliche

Skalierbarkeit. Der erste deutsche Fastned-Shop

wurde als Komplettmodul konstruiert, das mit nur

einer Anfahrt zur Baustelle transportiert und

dort in nur zwei Tagen betriebsfertig

installiert wurde.

Das Gebäude

besteht vollständig aus PEFC-zertifiziertem Holz

und kommt ohne ein Betonfundament aus. Die

architektonische Gestaltung mit großen Fenstern

ermöglicht einen freien Blick auf die

Ladestation und gewährt von außen Einblick in

den Shop. Zugang für alle – Elektromobilität

einfach und barrierefrei gestalten In

Deutschland betreibt Fastned derzeit 39

Schnellladestationen, die mit der für Fastned

typischen großflächigen Überdachung, guter

Beleuchtung und ausreichend Sitzmöglichkeiten

ausgestattet sind.

Der neu eröffnete

Shop ist barrierereduziert gestaltet und verfügt

über ein modernes Zugangssystem, das einfach mit

Debit- oder Kreditkarte bedient werden kann. Mit

diesem neuen Angebot in Dinslaken trägt Fastned

dazu bei, Elektromobilität noch attraktiver und

benutzerfreundlicher zu gestalten sowie die

Ladeinfrastruktur in Deutschland weiter

auszubauen.

Hier geht‘s zur Pressemeldung im

Fastned-Newsroom.

Über Fastned

Fastneds Mission ist es, den Übergang zur

Elektromobilität zu beschleunigen. Seit 2012

treibt das Unternehmen als Vorreiter die

Entwicklung der europäischen Ladeinfrastruktur

voran und unterhält ein schnell wachsendes Netz

an Schnellladestationen. Die gelben Stationen im

naturnahen Design schaffen eine einladende

Umgebung für Autofahrende, für die das Aufladen

von bis zu 300 Kilometern je nach Fahrzeugtyp

lediglich 15 Minuten dauert.

Fastneds Anspruch ist es, das zuverlässigste,

bequemste und angenehmste Ladeerlebnis in Europa

zu bieten. Millionen Menschen sollen so dazu

inspiriert werden, mit Solar- und Windenergie zu

fahren und gemeinsam mit Fastned dem Klimawandel

etwas entgegenzusetzen. Fastned ist an der

Euronext Amsterdam gelistet (AMS: FAST) und

B-Corp-zertifiziert. Pressekontakt Fastned

Dederichs Reinecke & Partner Agentur für

Öffentlichkeitsarbeit fastned@dr-p.de +49 40

209198278

Zu Gast im Museum:

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel liest ihr

Lieblingsmärchen

Am Samstag, 30.

November 2024, ist Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel zu Gast im Museum Voswinckelshof. Sie

setzt die Reihe der Märchen-Lesungen im Museum

fort und präsentiert ihr liebstes Märchen: Die

kleinen Leute von Swabedoo.

Die

Bürgermeisterin hat sich bereits vor Jahrzehnten

als Lehrerin damit beschäftigt, wie man Kindern

Werte vermitteln kann. Dabei ist sie auf die

Geschichte der kleinen Leute gestoßen: "Die

Geschichte der Swabedoodahs ist ein Märchen für

alle Altersgruppen. Seine berührende Erzählung

regt zum Nachdenken über das Miteinander unter

Menschen an. Frieden, Geborgenheit und Vertrauen

können dort wachsen, wo Menschen dem Gegenüber

ebenfalls das Beste wünschen und miteinander

teilen.

Wie schön und zugleich wie

angreifbar der Friede einer Gesellschaft ist,

wird in diesem Märchen dargestellt."

Die Lesung findet in der historischen Küche

des Museums statt, die ein passendes Ambiente

für diese besondere Märchenstunde bietet.

Bürgermeisterin Eislöffel freut sich über einen

regen Austausch über ihr Lieblingsmärchen.

Eingeladen sind vorwiegend Kinder und

Jugendliche, aber natürlich dürfen auch

Erwachsene sehr gerne teilnehmen. Die

Veranstaltung beginnt um 15.00 Uhr und wird etwa

90 Minuten dauern. Der Eintritt ist frei. Die

Anzahl der Plätze ist begrenzt, eine Anmeldung

daher erforderlich. Zur Anmeldung genügt eine

E-Mail an museum-voswinckelshof@dinslaken.de.

Projekteinreichung

Kulturrucksack 2025

Dinslaken - Der

Kulturrucksack 2024 neigt sich dem Ende zu und

für den Kulturrucksack 2025 können nun ab sofort

von Kulturschaffenden, Kreativen und den

Partnern der kulturellen Bildungsarbeit in

Dinslaken Projektvorschläge eingereicht werden.

Das Programm Kulturrucksack NRW ist

außerschulisch angelegt und für die Kinder und

Jugendlichen im Alter von 10 bis 14 Jahren

kostenlos.

Ziel des landesweiten

Vorhabens ist es, allen Kindern und Jugendlichen

kostenlose oder deutlich kostenreduzierte

kulturelle Angebote zu eröffnen. Dabei soll die

eigene kreative Betätigung der Kinder unter

künstlerischer Anleitung im Fokus stehen. Die

Projekte werden voll gefördert. Einen Überblick

über das Programm des Jahres 2024 in Dinslaken

finden Sie auf der Seite der Stadt Dinslaken: www.dinslaken.de/kulturrucksack#

Weitergehende Informationen bietet die

Homepage des Programms: www.kulturrucksack.nrw.de

Der Kulturrucksack ist ein Programm

des Landes in Zusammenarbeit mit den Kommunen

und Kultureinrichtungen des Landes, welches

jährlich mit rund 4 Millionen Euro von der

Landesregierung gefördert wird. Da Dinslaken

auch 2025 mit Duisburg im Städteverbund

kooperiert, sind auch Projektvorschläge, die

städteübergreifend angelegt sind, Austausch

ermöglichen und dabei vielleicht auch (Stadt-)

Grenzen überschreiten, sehr willkommen.

Wenn Sie Teil des Kulturrucksack NRW 2025 werden

möchten, dann freue ich mich über Ihre

Kontaktaufnahme und/oder Ihre Projektvorschläge.

Bitte nutzen Sie zur Einreichung der

Projektvorhaben den Förderantrag, welcher

unter: www.dinslaken.de/kulturrucksack#

heruntergeladen werden kann. Einsendeschluss ist

der 30.11.2024. Bei Rückfragen wenden Sie sich

bitte an den Fachdienst Kultur der Stadt

Dinslaken: Tel.: 02064/66-267 E-Mail: kultur@dinslaken.de

Dinslaken:

Kinderwunschbaum-Aktion

Die

Kinderwunschbaum-Aktion startet Bürgermeisterin

Michaela Eislöffel und Kinder der Kita St.

Franziskus haben bei BMW Riedel Wunschzettel am

Weihnachtsbaum aufgehängt. Auch in diesem Jahr

gibt es in Dinslaken wieder die bekannte und

breit unterstützte Kinderwunschbaum-Aktion. Der

neue Förderverein des Jugendamtes, KiND e.V.,

organisiert die Aktion und wird in der

Adventszeit mit den Geschäftsleuten, dem Team

der Sozialen Dienste der Stadtverwaltung und den

Dinslakener*innen aktiv, um Kindern und

Jugendlichen das Weihnachtsfest zu verschönern.

Das Jugendamt der Stadt Dinslaken

hat Wünsche von Kindern und Jugendlichen aus

finanzschwachen Familien gesammelt. Die Wünsche

haben einen Wert von rund 25 Euro. Am Freitag,

den 22. November 2024, wurde der erste Baum

geschmückt. Mit Unterstützung von

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel haben Kinder

der Kita St. Franziskus bei BMW Riedel

Wunschzettel am Weihnachtsbaum aufgehängt. Die

weiteren Wunschzettel wurden von der

Kindergartengruppe bei Geschäften in der

Innenstadt abgegeben.

Bürgermeisterin Eislöffel dankte den Kinder

sowie KiND e.V. und allen Beteiligten: „Alle

Unterstützer*innen der Kinderwunschbaum-Aktion

leisten einen wertvollen Beitrag dazu, dass

Kinder ein fröhliches und unbeschwertes

Weihnachtsfest erleben können. Indem sie

Geschenke für diese Kinder spenden, schenken sie

ihnen nicht nur Freude, sondern zeigen auch,

dass Gemeinschaft und Nächstenliebe in unserer

Gesellschaft von großer Bedeutung sind. Es ist

berührend zu sehen, wie viele Menschen bereit

sind, ihre Zeit und Ressourcen zu investieren,

um anderen zu helfen.

Für all diese

großzügigen Gesten und die Unterstützung bin ich

zutiefst dankbar. Sie machen einen echten

Unterschied im Leben dieser Kinder und tragen

dazu bei, dass Weihnachten für sie zu einem

besonderen Erlebnis wird.“

„Ab

sofort können die Wünsche an insgesamt 14

Standorten abgeholt und erfüllt werden. Die

Geschenke werden dann in der Woche vor dem

Weihnachtsfest über das Jugendamt an die

jeweiligen Familien verteilt“, erläutert

Gabriele Schneiderhan von KiND e.V.

Zu

finden sind die Tannenbäume hier: Autohaus

Riedel – Willy-Brandt-Str. 1, Autohaus Nagel –

Wilh.-Lantermann-Str. 102-104, decobar –

Bahnstr. 10, Foto Wolff – Bahnstr. 27b, Gasthof

Ortmann – Weseler Str. 155, Juwelier Michels –

Voerder Str. 70, Glückauf Apotheke –

Friedrich-Ebert-Str. 79-81, Lederwaren Berensen

– Neustr. 31, Malteser Apotheke – Neustr. 2-4,

NRZ – Friedrich-Ebert-Str. 40, Parfümerie Pieper

– Neustr. 28, Schuhhaus Bogen – Neustr. 35,

Feuerwehr Dinslaken – Hauptwache - Hünxer Str.

300.

Beim Adventszauber der

Lebenshilfe Dinslaken am Samstag, den 30.

November, in den Werkstätten auf der

Nikolaus-Groß-Straße 4 ebenfalls ein

Kinderwunschbaum aufgestellt. Die Geschenke

sollten bis zum 14.12.2024 mit den Wunschkarten

versehen bei den Geschäften abgegeben werden,

damit diese rechtzeitig bei den Familien

ankommen.

Kleve: Adventsfreude mit dem

„digitalen Adventskalender“ der WTM

Die Wirtschaft und Tourismus Stadt Kleve (WTM)

sorgt dieses Jahr für digitale Adventsfreude.

Die WTM wird über die 24 Adventstage hochwertige

Preise auf Ihren Social Media Kanälen verlosen.

Jeden Tag wird ein digitales „Türchen“ auf

Instagram (kleve_erleben) und Facebook (kleve

erleben) veröffentlicht und so kann jeder, der

den Beitrag mit „Gefällt mir“ markiert und

kommentiert mit etwas Glück die Auslosung

gewinnen.

Es gibt viele attraktive Preise von

Brettspielen über Kino- und Einkaufsgutscheine

bis hin zu Geschenkkörben voller Leckereien, die

von Einzelhändlern, Gastronomen und

Freizeiteinrichtungen zur Verfügung gestellt

wurden. „Wir haben Preise im Gesamtwert von über

1.200 € bekommen und sind überwältigt von der

großzügigen Beteiligung“ so WTM

Geschäftsführerin Charmaine Haswell, die sich

herzlich bei den Unterstützern bedankt und allen

Teilnehmern viel Glück wünscht.

Klimafester Garten – Tipps für den

zukunftsfähigen, ertragreichen Anbau von Obst

und Gemüse

Der Klimawandel verändert die Bedingungen in

heimischen Gärten: Exotische Obstsorten wie

Kakis profitieren von wärmeren Wintern. Die

Erderwärmung zwingt Gartler:innen, sich an neue

Gegebenheiten anzupassen. Der Gartenbauexperte

Dr. Lutz Popp vom Bayerischen Landesverband für

Gartenbau und Landespflege e. V. (BLGL)

erläutert, welche Änderungen sich bei der

Anbauplanung unter dem Einfluss des Klimawandels

ergeben.

Quelle: Bayerischer Landesverband für Gartenbau

und Landespflege e. V. München

Der

Klimawandel macht auch vor den Gärten nicht

halt. Steigende Durchschnittstemperaturen

begünstigen beispielsweise das Auftreten von

Schädlingen sowie Krankheiten und führen zu

Qualitäts- und Ertragseinbußen durch vermehrten

Hitzestress. Dürreperioden und

Extremwetterereignisse treten häufiger auf und

können ebenfalls große Schäden verursachen und

zu Ernteausfällen führen.

Aber die

Erderwärmung bietet Gartler:innen auch Chancen:

Sie ermöglicht den Anbau von neuen Arten und

Sorten, fördert eine schnellere Entwicklung der

Pflanzen und erlaubt eine längere

Bewirtschaftung der Gärten. Melone, Süßkartoffel

und Co. in heimischen Gärten Da die Sommer in

unseren Breitengraden tendenziell wärmer und

trockener werden, ist es mittlerweile gut

möglich, wärmeliebende Pflanzen wie tropische

und mediterrane Gemüsearten im eigenen Garten zu

kultivieren.

„Zu den Gemüsearten,

die vom Klimawandel profitieren, zählen

beispielsweise Blattgemüse wie Handama, auch

unter dem Namen Okinawa-Spinat bekannt, Amaranth

und Sommerportulak. Hülsenfrüchte wie Bohnen und

Edamame finden ebenfalls gute

Wachstumsbedingungen vor“, weiß Dr. Lutz Popp

vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und

Landespflege e. V. (BLGL). Gartler:innen können

sich auch an Fruchtgemüse wie Auberginen und

Melonen oder an wärmeliebendes Wurzelgemüse,

etwa Ingwer, Yacón und Süßkartoffel, wagen.

„Wichtig bei diesen Gemüsearten ist ein

sehr warmer, sonniger und windgeschützter

Platz“, betont Dr. Popp. Mit dem Auspflanzen

sollten Gartler:innen bis nach den Eisheiligen

warten. Trotz aller Experimentierfreude gilt:

Die Mischung macht's. Denn auch bei der

allgemeinen Tendenz zu trockenen Sommern und

milderen Wintern treten auch kalte Jahre mit

viel Niederschlag auf. „Ein möglichst

vielfältiger, abwechslungsreicher Anbauplan ist

daher die beste Voraussetzung für eine reiche

Ernte“, so der Gartenbauexperte.

Wintergemüseanbau bis nach Weihnachten

Spätestens ab Oktober muss der Garten winterfest

gemacht werden – so lautete die Empfehlung lange

Zeit. Doch die mildere Herbstwitterung und ein

immer späterer Winterbeginn schaffen neue

Voraussetzungen: „Gartler:innen können nun

sogenannte Nachkulturen in den Gemüsebeeten

anbauen, deren Saison im September und Oktober

beginnt“, informiert Dr. Popp. Der Klimawandel

ermöglicht es, die Beete jährlich zwei oder

sogar drei Mal mit neuem Gemüse zu bestücken.

Dank längerer Anbauphasen können

Gartler:innen bis in die Weihnachtszeit und

darüber hinaus Gemüse aus dem eigenen Garten

ernten. Achtung Frost Abhängig von der Region

treten trotz Klimawandel weiterhin frühe Fröste

auf. Daher empfiehlt sich eine Vliesauflage oder

ein kleiner Folientunnel auf dem Gemüsebeet,

wenn der Wetterbericht leichte Fröste

vorhersagt. Neben diesen Hilfsmitteln eignen

sich für den Wintergemüseanbau auch

Frühbeetkästen und Hobbygewächshäuser.

„Viele Gemüsearten kommen mit der

winterlichen Witterung erstaunlich gut zurecht.

Gemüse wie Spinat, Winterportulak, Feldsalat und

Blattsalate bevorzugen sogar kühlere

Temperaturen“, erläutert Dr. Popp. Bei der

Sortenwahl am besten auf spezielle Frühjahrs-

und Herbstsorten achten. Auch beim Obstanbau

sollten Gartler:innen drohende Fröste im Blick

behalten. Bedingt durch den Klimawandel blühen

Obstgehölze früher, weshalb die Blütezeit

häufiger mit Frostperioden zusammenfällt.

Während ihrer Blüte und kurz danach sind

Obstbäume allerdings am empfindlichsten – und

das bereits bei geschlossenen Blüten. Sind

Griffel, Pollen oder Blütenboden nicht mehr

intakt, kann sich keine Frucht entwickeln. Mit

aufgelegten Vliesen oder Folien können

Gartler:innen Blüten und Jungfrüchte vor

Spätfrösten schützen. Treten die Nachtfröste

mehrmals hintereinander auf, empfiehlt es sich,

die Abdeckmaterialien tagsüber zu öffnen, um

Insekten die Bestäubung der Blüten zu

ermöglichen.

Exotisches Obst aus eigenem

Anbau

Im Bereich Obst gibt es ebenfalls

Arten, die durch den Klimawandel bessere

Wachstumsbedingungen vorfinden: Quittenbäume

sind winterfrosthart und weitgehend robust,

vertragen aber auch Hitze und Trockenheit. In

geschützten Lagen können fränkische

Gartler:innen künftig sogar den Mandelanbau

versuchen. Weitere Obstarten, die wärmeliebend

und trockenheitsverträglich sind, sind Mispel,

Feige, Tafeltraube, Kaki oder Aprikose.

Wildobstarten wie Aronia, Felsenbirne, Sanddorn,

Kornelkirsche und Maibeere bringen diese

Eigenschaften ebenfalls mit. Für den

Streuobstanbau eignen sich unter anderem

Speierling, Maulbeere, Walnuss und Esskastanie.

„Durch die mildere Witterung und eine längere

Vegetationsdauer ist in einigen Regionen wie im

Alpenvorland auch der Anbau von spät

ausreifenden Apfel-, Birnen- und

Tafeltraubensorten möglich“, ergänzt der

Gartenbauexperte.

Mit Nützlingen gegen

Schädlinge

Eine Gefahr für die Obsternte ist

die Kirschessigfliege, da sich der neue

Schädling durch den Klimawandel unkontrolliert

verbreitet. Auch andere neue Erreger wie der

Asiatische Laubholzbockkäfer, die

Walnussfruchtfliege oder die Blattfallkrankheit

an Apfel lassen sich kaum eindämmen, weil

Gegenmaßnahmen fehlen. „Die milderen Winter

verschaffen eingeschleppten Schaderregern

dauerhafte Überlebenschancen über eine

Vegetationsperiode hinaus“, erklärt Dr. Popp.

„Hinzu kommen heimische

Schaderreger, die von der Erderwärmung ebenfalls

profitieren.“ Die sinnvollste Maßnahme gegen

Schaderreger sind Nützlinge. Nützlinge finden

gute Lebensbedingungen in naturnahen Gärten mit

blühenden Staudenbeeten, heimischen Sträuchern,

Blühstreifen, Trockenmauern und Reisighaufen. Je

größer das Nahrungsangebot, desto besser können

sich Nützlinge vermehren und ausbreiten.

„Ein naturnah angelegter Garten unterstützt

bei der natürlichen Regulation von Schädlingen,

ist pflegeleicht und schön anzusehen“, so Dr.

Popp. Mehr Informationen gibt es unter:

https://www.gartenbauvereine.org/

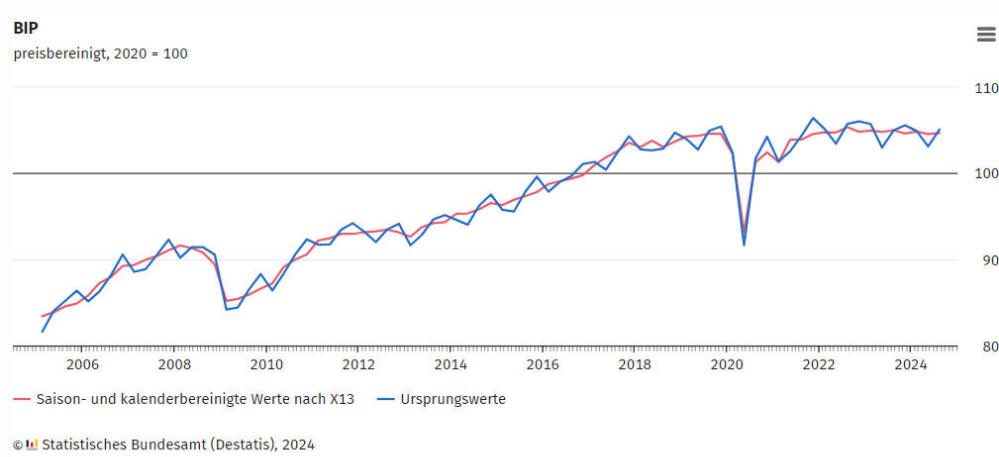

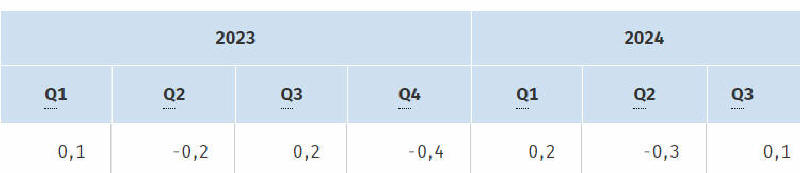

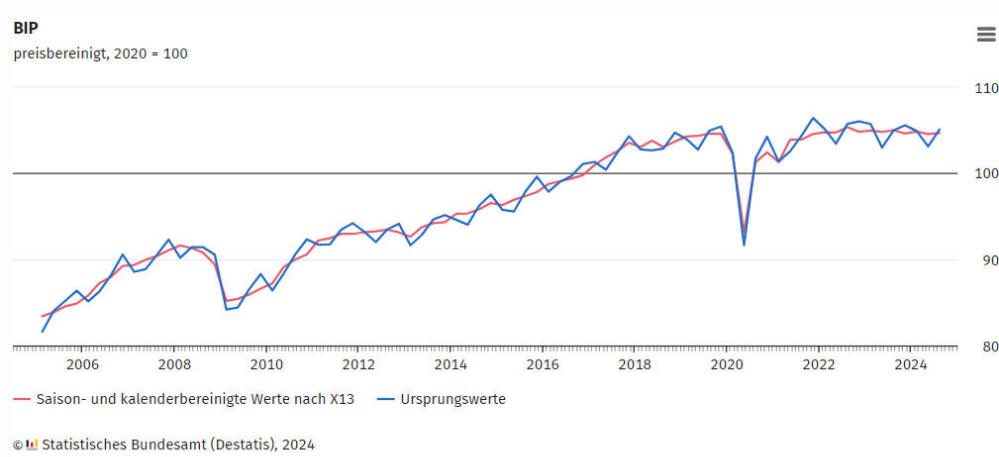

Bruttoinlandsprodukt: Ausführliche

Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im

3. Quartal 2024 Wirtschaftsleistung um 0,1 %

höher als im Vorquartal

Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2024

+0,1 % zum Vorquartal (preis-, saison- und

kalenderbereinigt) +0,1 % zum Vorjahresquartal

(preisbereinigt) -0,3 % zum Vorjahresquartal

(preis- und kalenderbereinigt)

Das

Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal

2024 gegenüber dem 2. Quartal 2024 – preis-,

saison- und kalenderbereinigt – um 0,1 %

gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, fiel das

Wirtschaftswachstum damit um 0,1 Prozentpunkte

schwächer aus als in der Schnellmeldung

vom 30. Oktober 2024 berichtet.

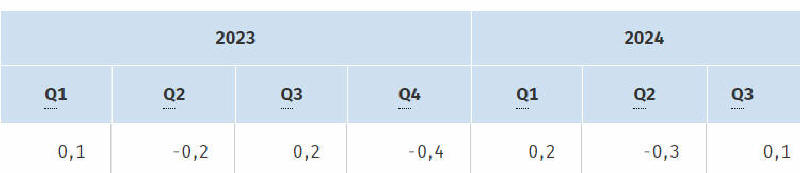

Im

2. Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,3 %

zurückgegangen, nachdem sie im 1. Quartal noch

leicht gestiegen war (+0,2 %). Nach dieser

insgesamt verhaltenen Entwicklung in der ersten

Jahreshälfte startet die deutsche Wirtschaft mit

einem kleinen Plus in das zweite Halbjahr 2024.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

(saison- und kalenderbereinigte Werte nach X13)

Veränderung gegenüber dem Vorquartal in Prozent

Konsumausgaben im Vergleich zum Vorquartal

gewachsen, Exporte deutlich im Minus

Nach dem

Rückgang im 2. Quartal 2024 stiegen die preis-,

saison- und kalenderbereinigten privaten

Konsumausgaben im 3. Quartal 2024 um 0,3 %

gegenüber dem Vorquartal an. So gaben die

Verbraucherinnen und Verbraucher unter anderem

mehr für Verbrauchsgüter aus, beispielsweise für

Nahrungsmittel und Getränke. Auch der

Staatskonsum legte mit +0,4 % gegenüber dem

Vorquartal zu.

Insgesamt nahmen die

Konsumausgaben gegenüber dem 2. Quartal 2024 um

0,3 % zu. Leicht negative Impulse kamen dagegen

von den Investitionen: In Ausrüstungen – also

vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge –

wurde im 3. Quartal 2024 preis‑, saison- und

kalenderbereinigt 0,2 %, in Bauten 0,3 % weniger

investiert als im Vorquartal. Sowohl die Bau-,

als auch die Ausrüstungsinvestitionen waren

schon im 2. Quartal 2024 zurückgegangen, das

Minus war mit -2,2 % beziehungsweise -3,4 %

jedoch deutlich größer gewesen.

Die

Entwicklungen im Außenhandel zeigten sich im 3.

Quartal 2024 zweigeteilt: So wurden preis-,

saison- und kalenderbereinigt 1,9 % weniger

Waren und Dienstleistungen exportiert als im 2.

Quartal 2024, wobei insbesondere die

Warenexporte deutlich abnahmen (-2,4 %).

Demgegenüber stiegen die Importe von Waren und

Dienstleistungen leicht um 0,2 % an, was

insbesondere auf zunehmende Warenimporte

zurückzuführen ist (+1,3 %).

Bruttowertschöpfung in den meisten Bereichen im

Minus

Die preis-, saison- und

kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 3.

Quartal 2024 insgesamt um 0,2 % niedriger als im

2. Quartal 2024. Die stärksten Rückgänge waren

im Verarbeitenden Gewerbe (-1,4 %) und im

Baugewerbe (-1,2 %) zu verzeichnen. Insbesondere

beim Maschinenbau und der Herstellung von

chemischen Erzeugnissen zeigten sich starke

Produktionsrückgänge. Die Produktion von

Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg dagegen im

Vorquartalsvergleich leicht an.

Auch

die Finanz- und Versicherungsdienstleister (-0,9

%) sowie der Bereich Information und

Kommunikation (‑0,4 %) konnten ihre

Wirtschaftsleistung nicht steigern. Positive

Signale sendeten der Bereich Öffentliche

Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+1,3 %)

sowie die sonstigen Dienstleister (+0,6 %). Im

zusammengefassten Bereich Handel, Verkehr,

Gastgewerbe nahm die preis-, saison- und

kalenderbereinigte Wertschöpfung zum Vorquartal

leicht um 0,1 % zu, nachdem sie in den beiden

Vorquartalen noch gesunken war.

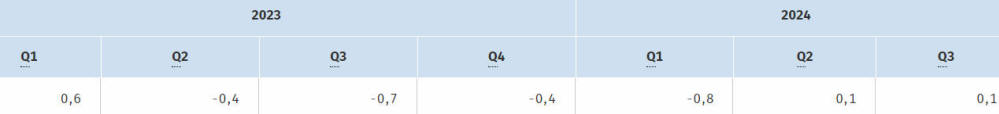

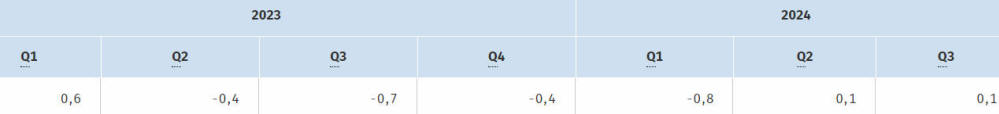

Bruttoinlandsprodukt im Vorjahresvergleich

gestiegen

Im Vorjahresvergleich war das BIP

im 3. Quartal 2024 preisbereinigt um 0,1 % höher

als im 3. Quartal 2023. Preis- und

kalenderbereinigt ergab sich hingegen ein

Rückgang (-0,3 %), da ein Arbeitstag mehr zur

Verfügung stand als im Vorjahreszeitraum.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

vestitionen im Vorjahresvergleich deutlich

im Minus – positive Impulse vom Staatskonsum

Wie auch in den ersten beiden Quartalen

wurde im 3. Quartal 2024 deutlich weniger

investiert als im entsprechenden

Vorjahresquartal. Die Ausrüstungsinvestitionen

gingen preisbereinigt um 5,7 % gegenüber dem 3.

Quartal 2023 zurück, was unter anderem auf einen

Basiseffekt bei den gewerblichen

Pkw-Neuzulassungen zurückzuführen war. Diese

waren im 3. Quartal 2023 wegen des Auslaufens

der staatlichen Förderung gewerblicher

Zulassungen von Elektrofahrzeugen zum 1.

September 2023 besonders stark angestiegen. Die

Investitionen in Bauten sanken preisbereinigt um

2,6 %, wobei sich der Wohnungsbau deutlich

schwächer als der Nicht-Wohnungsbau entwickelte.

Einen Anstieg zum Vorjahresquartal

verzeichneten dagegen die Konsumausgaben

insgesamt, die preisbereinigt um 0,8 % zunahmen.

Während die privaten Konsumausgaben zum

Vorjahreszeitraum nur leicht anstiegen (+0,1 %),

legte der Staatskonsum merklich um 2,5 % zu.

Ursache hierfür waren unter anderem höhere

soziale Sachleistungen der Gemeinden und

Sozialversicherungen.

Im 3. Quartal 2024

wurden preisbereinigt 0,3 % weniger Waren und

Dienstleistungen ins Ausland exportiert als ein

Jahr zuvor. Sinkenden Warenexporten (-0,6 %),

vor allem von Maschinen,

Datenverarbeitungsgeräten und

Metallerzeugnissen, stand ein Anstieg der

Dienstleistungsexporte um 1,0 % gegenüber.

Dieser war vor allem auf gestiegene Einnahmen in

den Bereichen Telekommunikations- und

Informationsdienstleistungen zurückzuführen.

Die Importe nahmen dagegen im selben

Zeitraum insgesamt um 1,2 % zu. Während die

Einfuhren von Waren, unter anderem von

Kraftwagen und Kraftwagenteilen sowie von

Maschinen, um 0,3 % sanken, nahmen die

Dienstleistungsimporte merklich zu (+4,4 %). Die

Zunahme beruht vor allem auf gestiegenen

Ausgaben für Transportdienstleistungen sowie auf

gestiegenen Gebühren für die Nutzung von

geistigem Eigentum.

Dienstleistungsbereiche stützen Wertschöpfung,

Baugewerbe mit starkem Rückgang

Die

Dienstleistungsbereiche konnten ihre

Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2024 im

Vergleich zum 3. Quartal 2023 preisbereinigt um

1,1 % steigern. Dabei verzeichneten bis auf die

Finanz- und Versicherungsdienstleister (-0,5 %)

alle dazugehörigen Bereiche ein Plus, wobei die

Bereiche Information und Kommunikation (+2,5 %)

sowie Öffentliche Dienstleister, Erziehung,

Gesundheit (+2,3 %) ihre preisbereinigte

Wertschöpfung besonders stark steigern.

Die Wirtschaftsleistung im Produzierenden

Gewerbe (ohne Baugewerbe) nahm dagegen im

Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,9 % ab.

Während das Verarbeitende Gewerbe mit ‑2,0 %

erneut deutlich zurückging, konnten die

Energieversorger ihre preisbereinigte

Wertschöpfung erstmals seit dem 1. Quartal 2021

wieder erhöhen. Die stärkste Abnahme der

Wertschöpfung im Vergleich zum Vorjahresquartal

gab es im Baugewerbe mit -3,8 %. Den starken

Rückgängen im Hochbau und im Ausbaugewerbe stand

dabei ein Zuwachs im Tiefbau entgegen.

Insgesamt lag die preisbereinigte

Bruttowertschöpfung im 3. Quartal 2024 um 0,1 %

über dem Niveau des 3. Quartals 2023.

Erwerbstätigkeit entwickelt sich schwach

Die Wirtschaftsleistung wurde im 3. Quartal 2024

von rund 46,1 Millionen Erwerbstätigen mit

Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 66

000 Personen oder 0,1 % mehr als im 3. Quartal

2023. Dagegen sank die Erwerbstätigenzahl im

Vergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 45

000 Personen oder 0,1 %, was den ersten

saisonbereinigten Rückgang seit dem 1. Quartal

2021 darstellt (siehe Pressemitteilung Nr.

427/24 vom 15. November 2024).

Im

Durchschnitt wurden je erwerbstätiger Person

mehr Arbeitsstunden geleistet als im 3. Quartal

2023 (+0,2 %). Das gesamtwirtschaftliche

Arbeitsvolumen – also das Produkt aus der

gestiegenen Erwerbstätigenzahl und den

geleisteten Stunden je erwerbstätiger Person –

erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 0,4 %. Das

ergaben vorläufige Berechnungen des Instituts

für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der

Bundesagentur für Arbeit.

Die

gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität –

gemessen als preisbereinigtes BIP je

Erwerbstätigenstunde – nahm nach vorläufigen

Berechnungen gegenüber dem 3. Quartal 2023 um

0,2 % ab. Je erwerbstätiger Person stagnierte

sie im Vergleich zum Vorjahresquartal (0,0 %).

Einkommen und Konsum nominal gestiegen,

Sparquote im Vorjahresvergleich im Plus

In

jeweiligen Preisen war das BIP im 3. Quartal

2024 um 2,8 % und das Bruttonationaleinkommen um

2,6 % höher als ein Jahr zuvor. Das

Volkseinkommen war um 1,2 % höher als im 3.

Quartal 2023. Dabei stieg nach vorläufigen

Berechnungen das Arbeitnehmerentgelt um 5,2 %.

Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sanken

hingegen um 8,1 %. Die durchschnittlichen

Bruttolöhne und ‑gehälter je Arbeitnehmerin und

Arbeitnehmer lagen im 3. Quartal 2024 um 5,1 %

über dem Vorjahresquartal. Netto erhöhten sich

die Durchschnittsverdienste mit +5,0 %

geringfügig weniger.

Die Bruttolöhne und

-gehälter insgesamt waren um 5,3 % höher als im

Jahr zuvor, da sich auch die Zahl der

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erneut leicht

erhöhte. Da das verfügbare Einkommen mit +4,1 %

deutlich stärker zunahm als die privaten

Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (+2,7 %),

lag die Sparquote mit 10,6 % über dem

Vorjahreswert von 9,4 %.

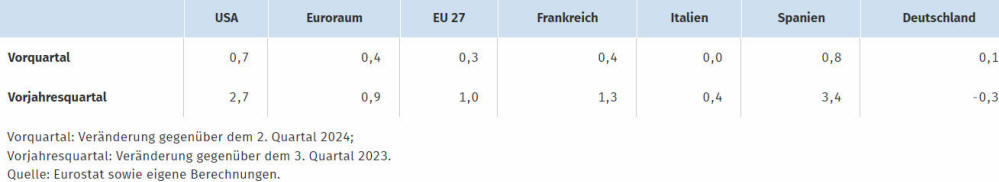

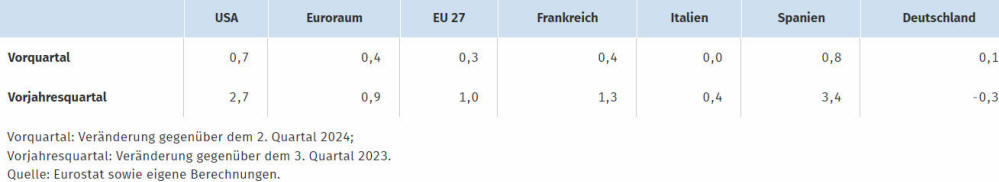

Die deutsche

Wirtschaft im internationalen Vergleich

Zu

Beginn der zweiten Jahreshälfte lag die

wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands im

internationalen Vergleich leicht unterhalb des

europäischen Durchschnitts: In der Europäischen

Union (EU) insgesamt legte die

Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2024 im

Vergleich zum Vorquartal mit +0,3 % etwas

stärker zu als in Deutschland (+0,1 %).

Innerhalb der anderen großen Mitgliedstaaten der

EU stieg das preis-, saison- und

kalenderbereinigte BIP in Spanien mit +0,8 % am

stärksten. In Frankreich wuchs die

Wirtschaftsleistung um 0,4 %, während sie in

Italien im Vergleich zum Vorquartal stagnierte

(0,0 %). In den USA war die wirtschaftliche

Entwicklung mit +0,7 % zum Vorquartal deutlich

besser als in der EU. Im preis-, saison- und

kalenderbereinigten Vorjahresvergleich lag

Deutschland mit ‑0,3 % deutlich unterhalb der

Entwicklung in der EU (+1,0 %).

Bruttoinlandsprodukt, preis-, saison- und

kalenderbereinigt 3. Quartal 2024 Veränderung in

%

Freitag, 22. November 2024

Grundhochwasser: Stadt Dinslaken installiert

ein „Vorwarn-System“

In wenigen

Tagen jähren sich die Ereignisse um die stark

gestiegenen Grundwasserstände in Dinslaken. Im

November 2023 entdeckten die ersten Betroffenen

feuchte Stellen an ihren Kellerwänden. Etwas

später stand dann das Wasser bereits knöcheltief

in vielen Kellerräumen. Die Hausbewohner*innen

wendeten sich hilfesuchend an die Behörden und

auch an die Feuerwehr.

Statt

besinnlich die Feiertage zu genießen, mussten

die Geschädigten Möbel schleppen und Pumpen

installieren. Schläuche auf dem Gehweg mit

sprudelndem Wasser prägten einige Straßenzüge.

Der finanzielle Schaden und die Sorgen wurden

täglich größer. Insgesamt waren über 300

Haushalte betroffen. Große Ratlosigkeit machte

sich breit. Die Geschädigten und auch die

Fachleute rätselten über die Ursachen des

Grundwasserphänomens.

Nach einem

umfangreichen Gutachten und einem Antrag auf

finanzielle Hilfe für Anerkennung als

Naturkatastrophe, der vom Ministerium abgelehnt

wurde, installiert die Stadt Dinslaken nun

sieben Grundwasserbeobachtungsbrunnen als

„Vorwarn-System“. Kurz nach dem

Grundwasseranstieg organisierte die Stadt

Dinslaken Anfang Januar 2024 eine

Bürgerversammlung.

Einige der

Teilnehmenden äußerten verschiedene Vermutungen

für die Ursache des Problems. So wurden ein

örtliches Rückhaltebecken, ein abgeschaltetes

städtisches Pumpwerk, undichte Kanäle, das

Hochwasser im Rhein und insbesondere im Rotbach

oder auch das neu angelegte Emscherdelta in

Eppinghoven genannt. Zur Ursachenforschung wurde

im Anschluss an die Bürgerversammlung eine

Arbeitsgruppe, bestehend aus Fachleuten der

Stadtverwaltung und der Emschergenossenschaft

bzw. dem Lippeverband sowie von betroffenen

Anwohnern*innen, gegründet.

Die

Arbeitsgruppe hat insgesamt fünf Mal getagt.

Parallel dazu beauftragte die Stadt Dinslaken

einen Gutachter mit der Untersuchung des

Phänomens. Einige potenzielle Auslöser konnten

durch nähere Betrachtung (z.B. TV-Befahrung der

Kanäle, Begehung) direkt ausgeschlossen werden.

Auch der Kreis Wesel hatte sich zwischenzeitlich

in das Verfahren eingeschaltet. Das Gutachten

ist mittlerweile auf der städtischen

Internetseite einsehbar.

Demnach sind maßgeblich die starken

Niederschläge zwischen Oktober 2023 und Anfang

2024 verantwortlich für die übermäßige

Grundwasserneubildungsrate. Das Kalenderjahr

2023 war seit Auswertungsbeginn 1931 mit großem

Abstand das nasseste Jahr. Die

Jahresniederschlagsmenge von 1.360 mm überstieg

den langjährige Mittelwert um fast 70 Prozent.

Der Grundwasserspiegel wurde dadurch massiv

innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums

gespeist und stieg außergewöhnlich rasch und

hoch an.

Dass es sich nicht

ausschließlich um ein lokales Problem handeln

konnte, wurde im Laufe der Bearbeitung daran

ersichtlich, dass viele Regionen von Köln bis

Wesel bzw. Kamp-Lintfort bis Dortmund mit

ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten.

Um den betroffenen Privathaushalten einen ersten

Beitrag zur Unterstützung in der (auch

finanziellen) Not ermöglichen zu können, hatte

sich die Stadt Dinslaken an das Land NRW

gewandt. Die Anfrage zielte auf Anerkennung des

Grundwasser-Phänomens als Naturkatastrophe im

Sinne einer entsprechenden Richtlinie. Diesen

Antrag lehnte das Ministerium ab. Es begründet

die Ablehnung mit dem fehlenden kausalen

Zusammenhang zu der in der Richtlinie

aufgeführten Naturkatastrophen, wie Hochwasser,

Starkregen, Hagel, Sturm, Erdbeben, Erdrutsche,

usw.

Auch weitere formale

Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Die in der

Arbeitsgruppe vorgeschlagenen baulichen

Maßnahmen zur Grundwasserabsenkung in einzelnen

Ortsteilen oder gar im gesamten Stadtgebiet

können von Seiten der Stadt nicht veranlasst

werden. Neben der Frage nach der

Finanzierbarkeit fehlt zudem die gesetzliche

Grundlage. Künftig ist die Politik gefragt, das

Thema Grundwasserbewirtschaftung im Wasserrecht

zu integrieren.

Damit kann eine

Legitimation geschaffen werden, um eine

Grundwasserregulierung zu einer staatlichen

Aufgabe zu machen wie die Abwasserbeseitigung,

den Hochwasserschutz oder die

Starkregenvorsorge. Um den Menschen in Dinslaken

helfen zu können, hat die Stadtverwaltung nun

ein „Vorwarn-System“ installiert. Dazu zählen

sieben Grundwasserbeobachtungsbrunnen, die über

das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die

Messergebnisse können zukünftig auf der

städtischen Internetseite eingesehen werden.

(Die Stadt wird an dieser Stelle darauf

hinweisen, sobald diese online einzusehen sind)

Damit ist dann ein Vergleich zur

jeweiligen Kellersohle möglich, um die

Gefahrenlage frühzeitig zu erkennen. Das System

geht noch 2024 in Betrieb. „Ich hoffe, dass sich

die Ereignisse nicht so schnell wiederholen.

Aber der Blick auf die aktuellen

Wetterkapriolen, hervorgebracht durch den

Klimawandel, besorgt mich. Wir haben stadtweit

nun ein Beobachtungssystem installiert - als

einen ersten Schritt, um dem Grundwasser-Problem

zu begegnen und wir bleiben in stetigem

Austausch und Gespräch mit Expert*innen auf

diesem Fachgebiet“, so Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel.

Die Stadt rät ihren

Bürger*innen dringend, private Vorsorge zu

betreiben. Grundstücksbezogene Maßnahmen zur

Vermeidung eines schädlichen Grundwasserstands,

wie Ringdrainagen oder Absenkbrunnen sind

zulässig und ratsam. Das Ableiten des

geförderten Grundwassers in die städtische

Regenwasserkanalisation ist unter gewissen

Voraussetzungen bereits jetzt möglich. Die

Stadtverwaltung strebt dazu auch noch eine

entsprechende Satzungsänderung im nächsten Jahr

an.

Gegebenenfalls sind auch

nachträgliche Abdichtungsarbeiten der

Kellerwände geeignet. Für alle privat geplanten

Maßnahmen rät die Stadtverwaltung unbedingt zur

Beteiligung geeigneter Fachleute, um

finanzierbare und effektive Lösungen zu finden.

Der Umbau der vorhandenen Kellergeschosse als

sogenannte „Weiße Wanne“ (=

wasserundurchlässiges Bauwerk aus Beton) ist bei

Bestandsgebäuden nicht möglich.

Die

überwiegende Anzahl der Häuser mit einer solchen

Ausstattung hatten keine Probleme mit dem hohen

Grundwasserstand. Beim Neubau ist die

Berücksichtigung der möglichen

Grundwasserhöchststände für die am Bau

Beteiligten eine wichtige Aufgabe. Nur so kann

eine für Jahrzehnte wichtige Entscheidung über

die fachgerechte Herstellung – oder sogar den

Verzicht – eines Kellergeschosses getroffen

werden.

Ankündigung der

Klimaschutzflaggenverleihung an die Lokale

Agenda 21 Dinslaken und den Agenda-Rat

Das Klimabündnis der Kommunen im Kreis Wesel

zeichnet die Lokale Agenda 21 Dinslaken und den

Agenda-Rat am Samstag, den 23.11.2024 ab 12 Uhr,

am Grünzug Rabenkamp in Dinslaken, mit der

Klimaschutzflagge des Kreises Wesel aus.

Bereits seit 25 Jahren engagieren sich

ehrenamtliche Bürger*innen für eine nachhaltige

Entwicklung in Dinslaken.

Unter dem

Motto „global Denken - lokal Handeln“ schlossen

sie sich zur Lokalen Agenda 21 Dinslaken

zusammen, um gemeinsam im Sinne der

Nachhaltigkeit und der globalen Verantwortung

Projekte in der Stadt zu gestalten.

Mit

der Verleihung der Klimaschutzflagge werden

Initiativen, Unternehmen und Vereine im Kreis

Wesel geehrt, die sich im besonderen Maße dem

Klimaschutz widmen. Zu dieser Ehrung sind alle

Weggefährten der Lokalen Agenda 21 Dinslaken der

letzten 25 Jahre herzlich eingeladen.

Neues Amtsblatt

Am 20.

November 2024 ist ein neues Amtsblatt der Stadt

Dinslaken erschienen. Es enthält eine

öffentliche Bekanntmachung. Das Amtsblatt kann

auch auf der städtischen Homepage eingesehen

werden: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/aktuelles/amtsblatt.

Moers: Hauptausschuss diskutiert

über neue Hebesätze

Die

Grundsteuerhebesätze für das kommende Jahr sind

Thema des Hauptausschusses am Mittwoch, 27.

November. Die Sitzung findet ab 16 Uhr im

Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, statt.

Hintergrund bildet eine Empfehlung des Landes

NRW, dass die neuen Hebesätze nach der

Grundsteuerreform ‚aufkommensneutral‘ sein

sollen. Das bedeutet, dass die Stadt keine Mehr-

oder Mindereinnahmen erzielen sollte.

Nach den Berechnungen des Landes müsste die

Stadt Moers ab dem kommenden Jahr den Hebesatz

der Grundsteuer A auf 521 Prozent und der

Grundsteuer B auf 947 Prozent festlegen. Wegen

der komplexen Gesamtthematik und der noch

ausstehenden Klärung der verfassungsrechtlichen

Zulässigkeit, will die Stadt vorerst darauf

verzichten, differenzierte Hebesätze

festzulegen.

Grundsätzlich wäre eine

Unterscheidung zwischen Gebäuden für Wohnen oder

beispielsweise Gewerbe möglich. Weitere Themen

sind unter anderem verschiedene Satzungen der

ENNI, die Erprobung eines Bürgerinnen- und

Bürger-Rates in Moers und der

Tagesstättenbedarfsplan 2024 – 2027. Die Sitzung

ist öffentlich.

Rekordwert: Fläche für

Naturschutzförderung in Landwirtschaft steigt

auf 43.000 Hektar Rund 33,6 Millionen Euro für

Naturschutz in Äckern und Grünland, Streuobst-

und Heckenpflege

Landwirtinnen und

Landwirte haben die Naturschutzförderung des

Landes in diesem Jahr so stark genutzt wie nie

zuvor. Mit Angeboten des sogenannten

Vertragsnaturschutzes hat das Umweltministerium

in diesem Jahr Schutzmaßnahmen auf rund 43.000

Hektar gefördert. Noch im Jahr 2022 betrug die

Förderfläche rund 39.000 Hektar.

Mit der

Förderung unterstützt das Umweltministerium eine

extensive Bewirtschaftung von Äckern und

Grünland sowie die Pflege von Streuobstbeständen

und Hecken. Maßnahmen mit einem Fördervolumen

von rund 33,6 Millionen Euro wurden in diesem

Jahr zur Auszahlung beantragt. Für die Umsetzung

stehen Mittel der Europäischen Union und des

Landes zur Verfügung.

„Neben

möglichst ursprünglichen Naturlandschaften sind

auch extensiv genutzte Kulturlandschaften

wichtige Rückzugsräume für seltene und bedrohte

Arten. Mit dem Vertragsnaturschutz erhalten wir

gemeinsam mit der Landwirtschaft wertvolle

Lebensräume, die durch technische Fortschritte

und den Strukturwandel im ländlichen Raum immer

seltener geworden sind“, so Oliver Krischer,

Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des

Landes Nordrhein-Westfalen.

„Es

freut mich, dass die Landwirtinnen und Landwirte

unsere Angebote des Vertragsnaturschutzes immer

stärker nutzen. Denn davon profitieren viele

Arten, deren Lebensräume in den letzten

Jahrzehnten immer seltener geworden sind.”

Kiebitze, Rotmilane, Rebhühner und Feldhasen

profitieren von verschiedenen extensiven

Ackernutzungen und ungenutzten Brachflächen.

Maßnahmen zur Stärkung der Feldhamstervorkommen,

wie der Ernteverzicht von Getreide oder die

Stoppelbrache, werden ebenfalls gefördert.

Unterstützt werden auch Ackerränder zum

Schutz der gefährdeten Feldflora, wie zum

Beispiel dem Ackerrittersporn, sowie

Blühstreifen, die Insekten und Vögeln als

Nahrungsquelle und Lebensraum dienen. Wird in

Grünland auf Düngung und Pestizide verzichtet,

können sich nicht nur konkurrenzstarke Gräser

behaupten, sondern sich bunte Wildwiesen mit

reichem Nahrungsangebot für Insekten entwickeln.

Die extensive Nutzung in Verbindung mit späten

Mahdterminen gewährleisten den Schutz von

Wiesenbrütern wie dem Braunkehlchen oder der

Feldlerche.

Auch Biotope wie

Orchideenvorkommen und Streuobstbestände werden

über den Vertragsnaturschutz erhalten. Auf

Streuobstwiesen findet besonders der Steinkauz

ideale Brut- und Jagdmöglichkeiten. Neben dem

Netz an Schutzgebieten ist der

Vertragsnaturschutz damit ein wichtiger Baustein

zur Bewahrung des heimischen Naturerbes. Rund

8.270 Hektar der Förderfläche entfallen in

diesem Jahr auf Ackerextensivierungen, etwa

34.450 Hektar auf Grünland und 960 Hektar auf

Streuobstbestände und Hecken.

Während im Jahr 2022 insgesamt rund 23,8

Millionen Euro für Vertragsnaturschutzmaßnahmen

ausgezahlt wurden, betrug die Förderung im Jahr

2023 schon rund 29,1 Millionen Euro. Im Jahr

2024 wurden rund 33,6 Millionen Euro zur

Auszahlung beantragt. Die Biologischen

Stationen, die Unteren Naturschutzbehörden und

die Landwirtschaftskammer bieten Landwirtinnen

und Landwirte entsprechende Beratungsangebote

zur Umsetzung von Natur- und

Artenschutzmaßnahmen.

Naturerbe in

Nordrhein-Westfalen

„Der weltweite

Artenrückgang ist neben dem Klimawandel die

zweite ökologische Krise unserer Zeit. Durch

eine ambitionierte Naturschutzpolitik konnten

wir in Nordrhein-Westfalen zwar eine leichte

Verbesserung erreichen. Unsere Artenvielfalt ist

aber weiterhin dramatisch gefährdet“, so

Krischer. Nach einer vorläufigen Auswertung der

Roten Listen kommt das Landesamt für Natur,

Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) zu dem

Ergebnis, dass rund 44,4 Prozent der

untersuchten Tier-, Pilz- und Pflanzenarten in

Nordrhein-Westfalen als gefährdet gelten. Damit

ist seit der letzten Erhebung im Jahr 2011 mit

damals 46,3 Prozent zwar eine leichte

Verbesserung festzustellen.

Für eine

Entwarnung ist es laut Umweltministerium aber zu

früh. Die Rückkehr von Tierarten wird möglich,

wenn deren Lebensräume wiederhergestellt worden

sind und damit die Tiere die entsprechenden

Rückzugsräume für ein Überleben in möglichst

naturnahen Biotopen finden. Dass ein aktiver

Naturschutz wirkt, zeigt die aktive und

erfolgreiche Wiederansiedlung von ehemals

ausgestorbenen Tierarten wie dem Uhu, dem Lachs,

dem Biber oder dem Wanderfalken.

Es

kehren aber auch viele Tiere auf natürliche Art

zurück, weil sich die Lebensräume qualitativ

verbessert haben, wie zum Beispiel die

Weißstörche, die Anfang der 1990er-Jahre in

Nordrhein-Westfalen so gut wie ausgestorben

waren und von denen im Jahr 2023 landesweit

wieder 784 Brutpaare mit insgesamt 1.491

ausgeflogenen Jungvögeln nachgewiesen werden

konnten – ein neuer Rekord für

Nordrhein-Westfalen. Zur weiteren Stärkung des

Natur- und Artenschutzes setzt die

Landesregierung auf ein umfangreiches

Maßnahmenpaket.

Weitere Bausteine

sind die Verdopplung der Landesmittel für den

Naturschutz, die Erweiterung des Netzes der

Vogelschutzgebiete, das gestartete Verfahren für

einen zweiten Nationalpark und die

Weiterentwicklung der Biodiversitätsstrategie.

Neues Förderangebot auch für Privatpersonen Mit

den Umweltschecks hat das Umweltministerium

zudem ein neues Förderangebote für den Natur-

und Artenschutz geschaffen, dass sich auch an

Privatpersonen richtet. Neben der Anlage und

Pflege von Lebensräumen sind dabei zum Beispiel

auch Angebote zur Naturschutzbildung und

Öffentlichkeitsarbeit förderfähig.

Bis zu 1.000 Umweltschecks

„Naturschutz Nordrhein-Westfalen“ in Höhe von

jeweils 2.000 Euro stellt das Umweltministerium

Nordrhein-Westfalen hierfür bereit. Gefördert

werden zum Beispiel die Anlage von Biotopen, die

Förderung von Insektenlebensräumen oder

Veranstaltungen und Mitmachaktionen des

praktischen Naturschutzes sowie

Informationsangebote im Gelände.

Mögliche Orte für Maßnahmen sind zum Beispiel

Schulhöfe, Vereinsgrundstücke oder öffentliche

Flächen, die von der Gemeinde zur Verfügung

gestellt werden. Eigenanteile sind nicht

erforderlich: Die Förderung beträgt pauschal

2.000 Euro, wenn förderfähige Ausgaben in

mindestens dieser Höhe nachgewiesen werden.

Wichtig ist, dass die Umsetzung erst nach

Antragstellung und Bewilligung erfolgt.

Was wird gefördert?

Das Land Nordrhein-Westfalen fördert

Vorhaben, die sich mit Maßnahmen zum Erhalt und

zum Schutz der Natur befassen. Voraussetzung für

die Förderung ist, dass die Maßnahmen zum Schutz

der Natur beitragen oder Menschen für lokalen

und regionalen Natur- und Artenschutz

begeistern. Hierzu gehören zum Beispiel die

Anlage von Biotopen, die Förderung von

Insektenlebensräumen oder Veranstaltungen und

Mitmachaktionen des praktischen Naturschutzes

sowie Informationsangebote im Gelände.

Wichtig ist, dass die Umsetzung erst nach

Antragstellung und Bewilligung erfolgt. Die

Vorhaben müssen bis zum Ende des jeweiligen

Haushaltsjahres abgeschlossen sein. Wer ist

antragsberechtigt? Natürliche Personen und

juristische Personen des privaten Rechts.

Antragstellung/ Fristen Anträge können

vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden

Haushaltsmittel über das Online Portal

förderung.nrw gestellt werden. Die Antragsfrist

für dieses Jahr ist der 30.11.2024. Vollständige

Anträge werden durch das Ministerium in der

Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Die

Vorhaben müssen bis zum 31.12. des jeweiligen

Haushaltsjahres abgeschlossen sein.

Weihnachtsmarkt im Heubergpark mit

dem Weseler Hüttenzauber

Nach der

erfolgreichen Premiere des Weseler Hüttenzaubers

im letzten Jahr, wird der Heubergpark auch in

diesem Jahr wieder in weihnachtlichem Glanz

erstrahlen – vom 04. bis 08.12. „Wir freuen uns

mit dem Hüttenzauber einen weiteren

Weihnachtsmarkt in Wesel zu etablieren,“

berichtet Dagmar van der Linden,

Geschäftsführerin von WeselMarketing,

begeistert.

WeselMarketing GmbH - Simona Weber

Mit

einem kurzen Fußweg von der Eisbahn zum

Heubergpark taucht man in eine ganz besondere

Weihnachtswelt ein. Das Angebot der

Hüttenzauber-Aussteller reicht von Geschenkideen

über weihnachtliche Dekoration und Accessoires

bis hin zu Glühwein und weiteren Leckereien. 25

Ausstellerinnen und Aussteller werden bei dem

5-tägigen Weihnachtsmarkt mit ihren Produkten

und ihrem kulinarischen Angebot die

Besucherinnen und Besucher begeistern.

In diesem Jahr wird es auch eine eigene

Hütte der Stadtinformationen und WeselMarketing

geben. Hier werden passend zur Weihnachtszeit

neue Wesel Produkte zum ersten Mal angeboten.

Eröffnung mit Nikolausumzug Eröffnet wird der

Weseler Hüttenzauber am 04.12. mit einem

Nikolausumzug. Vom Großen Markt durch die

Fußgängerzone bis zum Heubergpark zieht der

Nikolaus mit seinem Gefolge.

Musikalisch wird das Ganze begleitet vom

Musikzug Lackhausen. Um 18 Uhr geht es am Großen

Markt los, jeder ist eingeladen mit dem Nikolaus

mitzulaufen. Im Park angekommen werden noch ein

paar Weihnachtslieder gesungen. WeselMarketing

lädt die Kinder ein, ihre Laternen mitzubringen.

Der Nikolausumzug ist ein Gemeinschaftsprojekt

von WeselMarketing, der Pfarrgemeinde St.

Nikolaus und der Hanse-Gilde Wesel e.V.

Viefältiges Rahmenprogramm

Ein buntes

Rahmenprogramm für Groß und Klein lädt beim

Hüttenzauber zum Verweilen ein. Ob

Märchenstunde, Esel oder Greifvögel die für

strahlende Kinderaugen sorgen oder das

musikalische Programm, das zu einem

stimmungsvollen Ambiente beiträgt. Die

Märchenerzählerinnen und -erzähler laden die

Kinder ein, sich mit ihnen auf die Bühne zu

setzen und spannenden Geschichten zu lauschen.

Im Anschluss erhält jedes Kind ein kleines

Geschenk von Westenergie. Nur so lange der

Vorrat reicht.

Freitag und Sonntag

ist das Eselteam Niederrhein mit jeweils drei

Eseln vor Ort. Die Falknerei Grieblinger trägt

mit verschiedenen Greifvögeln und vielen

Informationen einen spannenden Programmpunkt zum

Hüttenzauber bei. Wie im letzten Jahr bauen die

Pfadfinder vom Fusternberg ihre Jurte auf. Sie

laden dazu ein, es sich am Feuer gemütlich zu

machen und und gegen eine Spende ein Stockbrot

zu grillen.

Auch eine

Kinder-Eisenbahn findet Platz im Heubergpark.

Musikalisches Bühnenprogramm Musikalisch wird es

natürlich auch. Hier bedankt sich WeselMarketing

bei dem Team vom EselRock e.V., dass bestehende

Kontakte genutzt hat und das Programm auf die

Beine gestellt hat. Das Duo Noah & Angelina wird

Donnerstag, Samstag und Sonntag sowohl auf der

Bühne als auch an verschiedenen Stellen im Park

musikalisch in Aktion treten. Sie präsentieren

eigene Kreationen und bekannte Songs.

Zusätzlich singt am Donnerstag der Chor des

städtischen Musikvereins um 18 Uhr. Die fast 60

Mitsingenden begeistern mit adventlichem und

weihnachtlichem Programm und laden ein kräftig

mitzusingen. Am Freitag werden die unter der

Leitung von Stephan Marten Colorsounds ab 19 Uhr

auf der Bühne stehen. Die Colorsounds singen

eigens arrangierte Versionen bekannter Pop- und

Rocksongs sowie moderne Worship Songs. Der

Gospelchor der Evanglischen Kirchengemeinde

GospelTrain präsentiert am Sonntag ab 14.30 Uhr

adventliche Gospelsongs.

Öffnungszeiten

im Überblick

Mittwoch und Donnerstag von 16

bis 20 Uhr

Freitag von 16 bis 21 Uhr

Samstag von 13 bis 21 Uhr

Sonntag von 13 bis

20 Uhr

Enni liest Zähler bei 4.600

Kunden ab: Ableseteam ist im Dezember in der

Moerser Stadtmitte unterwegs

Das

Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein

(Enni) ist im Zuge des sogenannten rollierenden

Ableseverfahrens im Dezember in der Moerser

Stadtmitte unterwegs. „Dieses Mal erfassen wir

dort bei etwa 4.600 Haushaltskunden rund 7.100

Strom-, Gas- und Wasserzählerstände. Dabei

unterstützt uns die Dienstleistungsgesellschaft

ASL Services“, informiert Lisa Bruns als

zuständige Mitarbeiterin der Enni.

Sind vereinzelte Zähler nicht für die Ableser

der ASL zugänglich, hinterlassen sie eine

Informationskarte im Briefkasten. „Die Bewohner

finden darauf die Telefonnummer und die

E-Mail-Adresse, an die sie die Zählerstände

selbst mitteilen können“, so Bruns. Wichtiger

Hinweis: Die Ablesung erfolgt jährlich. Als

wiederkehrendes Ereignis informiert die Enni die

Kunden nicht gesondert darüber.

Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren

Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die

Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein

schneller und reibungsloser Ablauf

gewährleistet.“ Übrigens: Damit keine schwarzen

Schafe in die Häuser gelangen, haben alle durch

Enni beauftragten Ableser einen Dienstausweis.

Bruns: „Den sollten sich Kunden zeigen lassen,

damit keine ungebetenen Gäste ins Haus

gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden bei

der Enni unter der kostenlosen Service-Rufnummer

0800 222 1040 informieren.

Wo am Tag der offenen Tür an der

Ida-Noddack Gesamtschule (Samstag, 23. November)

geparkt werden kann

Wer in Wesel

gerne zum Einkaufen oder Spazieren kommt, nutzt

eine der vielen Parkgelegenheiten. So können

Besucher*innen an Wochenenden (und werktags ab

16 Uhr) viele öffentliche Parkflächen kostenlos

nutzen, unter anderem an der Ida-Noddack

Gesamtschule.

Da am kommenden Samstag,

23. November 2024, an der Ida-Noddack

Gesamtschule ein Tag der offenen Tür

stattfindet, steht der Schulhof (in der

unterrichtsfreien Zeit als zusätzliche

Parkfläche) für Fahrzeuge nicht zur Verfügung.

Wer dennoch in der Nähe des Rathauses parken

möchte und keinen freien Parkplatz findet, kann

für zwei Euro ganztägig auf dem Martini-Parkdeck

(unmittelbar vor dem Rathaus) parken.

Martinistraße 12 Quelle: Flaggschiff Film

Wartungsarbeiten beim Rechenzentrum:

Einige Online-Dienste zeitweise nicht verfügbar

Am kommenden Wochenende, 23. und 24. November

2024, stehen einige Online-Dienste des Kreises

Wesel zeitweise nicht zur Verfügung. Das

Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) führt

routinemäßige Wartungsarbeiten an seinen Servern

durch.

Ab Montag, 25. November 2024, sollen

alle Online-Services wie gewohnt zur Verfügung

stehen.

B58: Wesel Ortsumgehung Büderich -

Gehölzpflege am Samstag

Am Samstag (23.11.) werden durch die

Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein

Gehölzpflegearbeiten entlang der B 58

Ortsumgehung Wesel-Büderich (Xantener

Straße/Weseler Straße) durchgeführt. Die

Arbeiten betreffen in erster Linie die Fällungen

der starkwüchsigen und teilweise

verkehrsgefährdenden Pappeln.

In den

Arbeitsbereichen der Wanderbaustelle wird die

Fahrbahn verengt und die Geschwindigkeit für die

Verkehrsteilnehmer reduziert. Zusätzlich sollte

mit Verschmutzungen der Fahrbahn gerechnet

werden. Gearbeitet wird zwischen Sonnenauf- und

Sonnenuntergang. Die Arbeiten wurden im Vorfeld

mit der „Unteren Naturschutzbehörde Wesel“

abgestimmt.

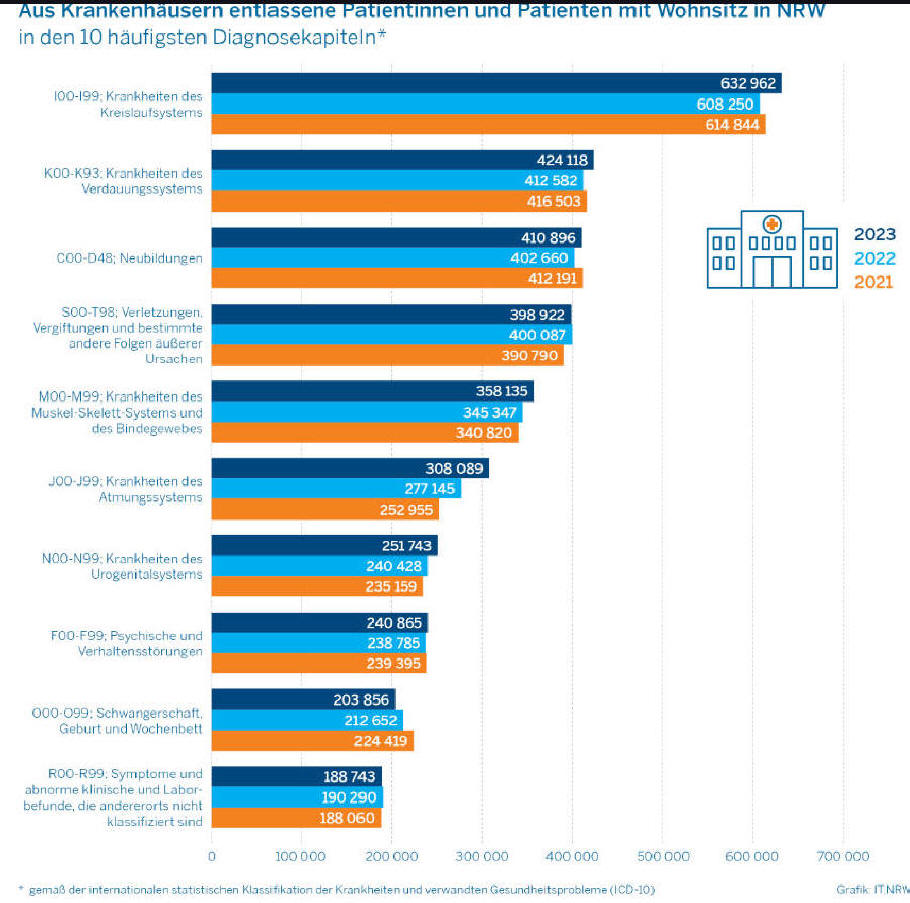

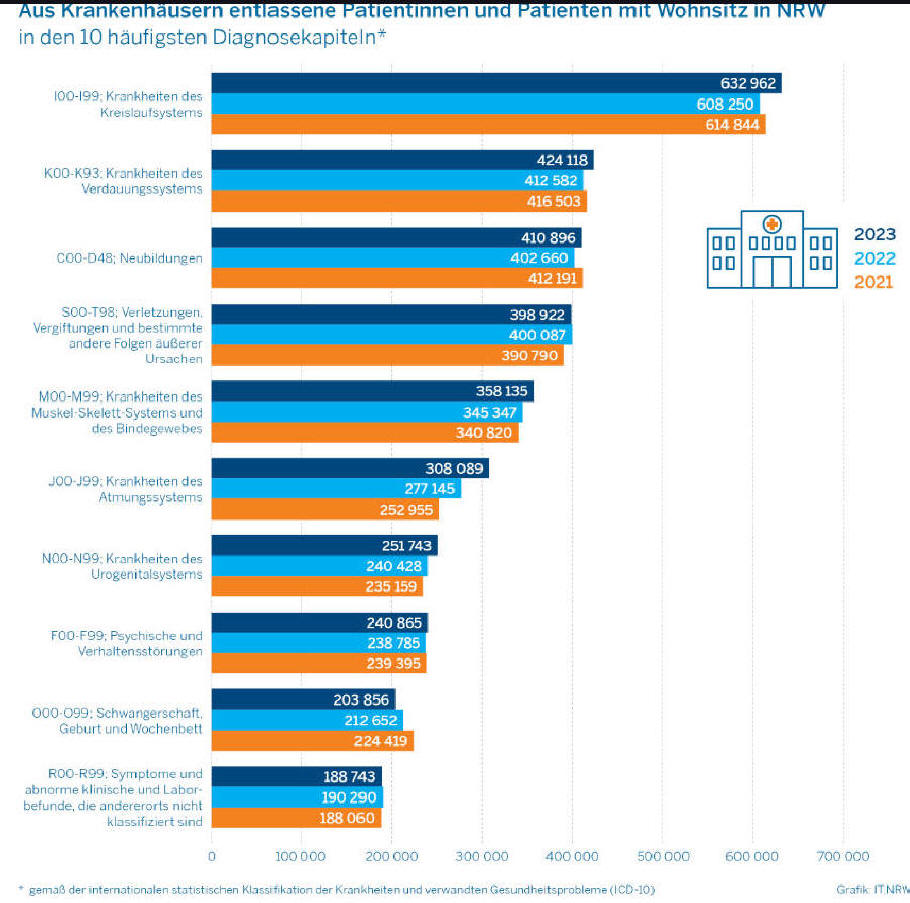

Krankenhausaufenthalte:

Höchster Anstieg der Patientenzahl unter den

zehn häufigsten Diagnosekapiteln waren

Krankheiten des Atmungssystems (+11,2 Prozent).

Im Jahr 2023 sind 4,2 Millionen Menschen

(einschließlich Neugeborene) aus

Nordrhein-Westfalen aus einer vollstationären

Behandlung in Krankenhäusern entlassen worden.

Wie das Statistische Landesamt mitteilt, waren

das 2,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor (2022:

4,1 Millionen).

Wie in den Jahren

zuvor waren Krankheiten des Kreislaufsystems

(633 000 Fälle), Krankheiten des

Verdauungssystems (424 100 Fälle) und

Neubildungen (410 900 Fälle) die drei

Diagnosekapitel mit den meisten

Behandlungsfällen. Der höchste Patientenanstieg

bei den zehn häufigsten Diagnosekapiteln wurde

für die Krankheiten des Atmungssystems ermittelt

(+11,2 Prozent).

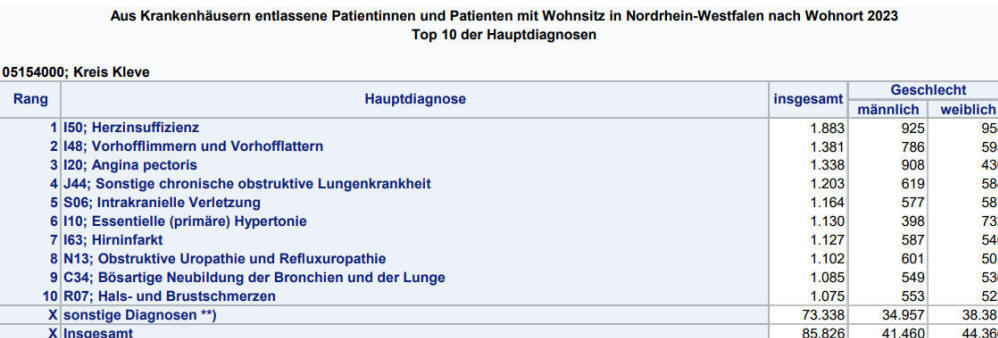

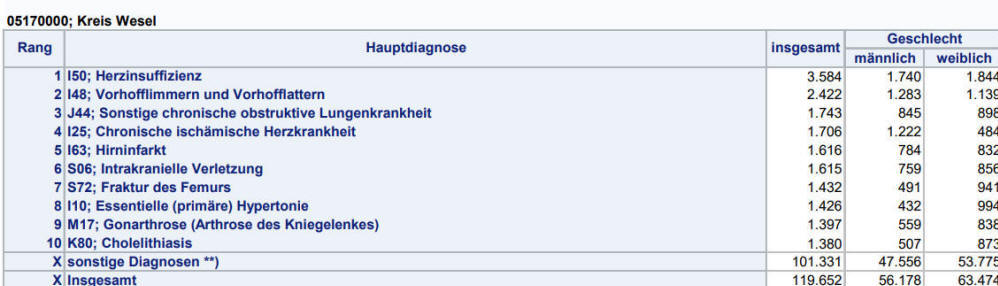

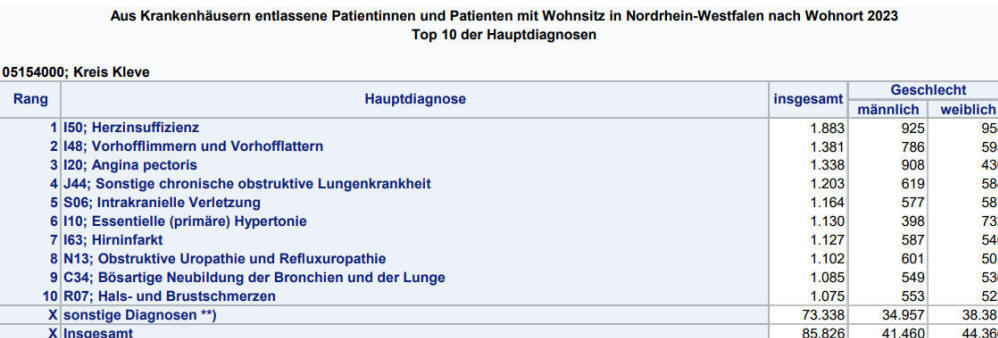

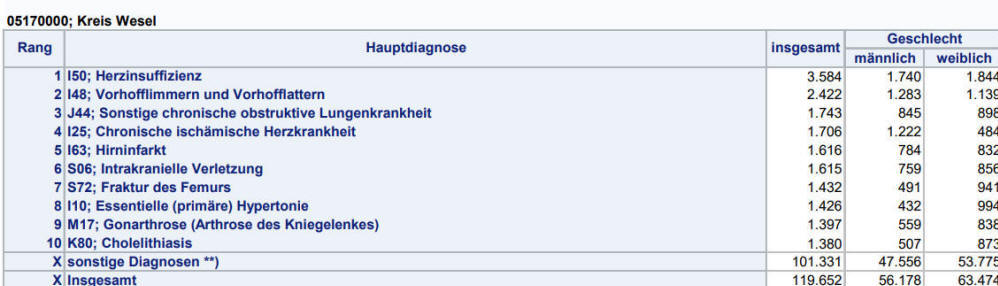

Herzinsuffizienz

war die häufigste Diagnose für vollstationäre

Krankenhausaufenthalte

Bei den

Einzeldiagnosen war Herzinsuffizienz mit 106 600

Fällen der häufigste Grund für einen

vollstationären Krankenhausaufenthalt

(+6,0 Prozent). Herzinsuffizienz war in 44 der

53 nordrhein-westfälischen kreisfreien Städte

und Kreise häufigster Anlass für vollstationäre

Krankenhausaufenthalte.

Zweithäufigste Diagnose war

Vorhofflattern/-flimmern (89 200 Fälle;

+10,1 Prozent) gefolgt von sonstiger chronischer

obstruktiver Lungenkrankheit (60 700 Fälle;

+12,5 Prozent). Bei Patientinnen und Patienten

aus Bonn, Leverkusen, dem Kreis Euskirchen, dem

Kreis Heinsberg, dem Rheinisch-Bergischen-Kreis

dem Rhein-Sieg-Kreis, dem Kreis Coesfeld und aus

Münster, war Vorhofflattern/-flimmern die

häufigste Diagnose für eine stationäre

Krankenhausbehandlung.

Im Kreis

Warendorf waren Herzinsuffizienz und

Vorhofflattern/-flimmern mit der gleichen Anzahl

an Behandlungen häufigster Anlass für eine

vollstationäre Behandlung. Krankheiten des

Muskel-Skelett-Systems waren der häufigste

Anlass für stationäre

Rehabilitationsbehandlungen Häufigster Anlass

für eine stationäre Behandlung in Vorsorge- oder

Rehabilitationseinrichtungen (mit mehr als 100

Betten) waren für Menschen aus

Nordrhein-Westfalen auch im Jahr 2023

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des

Bindegewebes (99 000 Fälle; 30,6 Prozent),

gefolgt von psychischen und Verhaltensstörungen

(62 600 Fälle; 19,4 Prozent) und Krankheiten des

Kreislaufsystems (46 300; 14,3 Prozent).

Mit 35,8 Tagen dauerte der stationäre

Aufenthalt bei psychischen und

Verhaltensstörungen am längsten. Die

durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei

stationären Behandlungen in Vorsorge- oder

Rehabilitationseinrichtungen betrug 26,0 Tage.

IT.NRW als Statistisches Landesamt erhebt und

veröffentlicht zuverlässige und objektive Daten

für das Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr

als 300 Statistiken auf gesetzlicher Grundlage.

(IT.NRW)

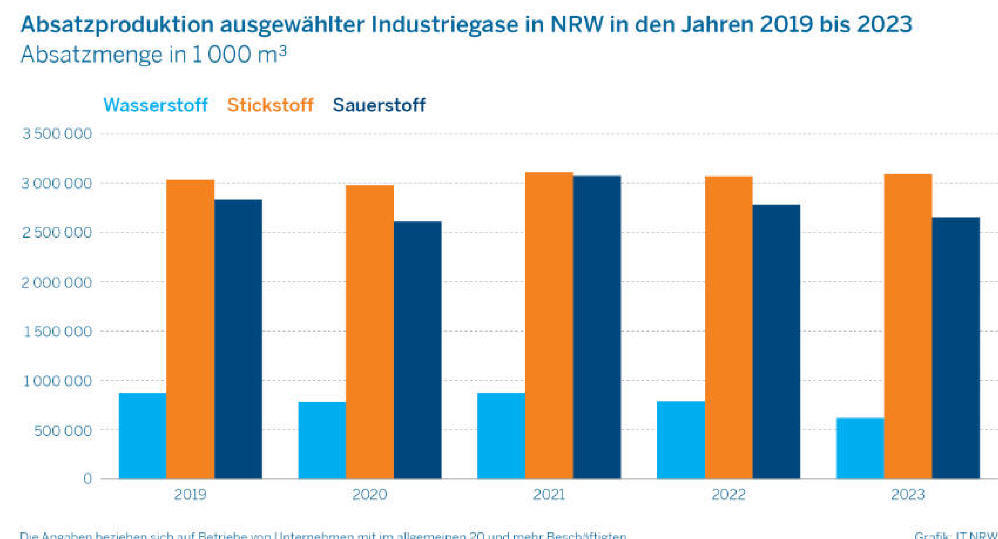

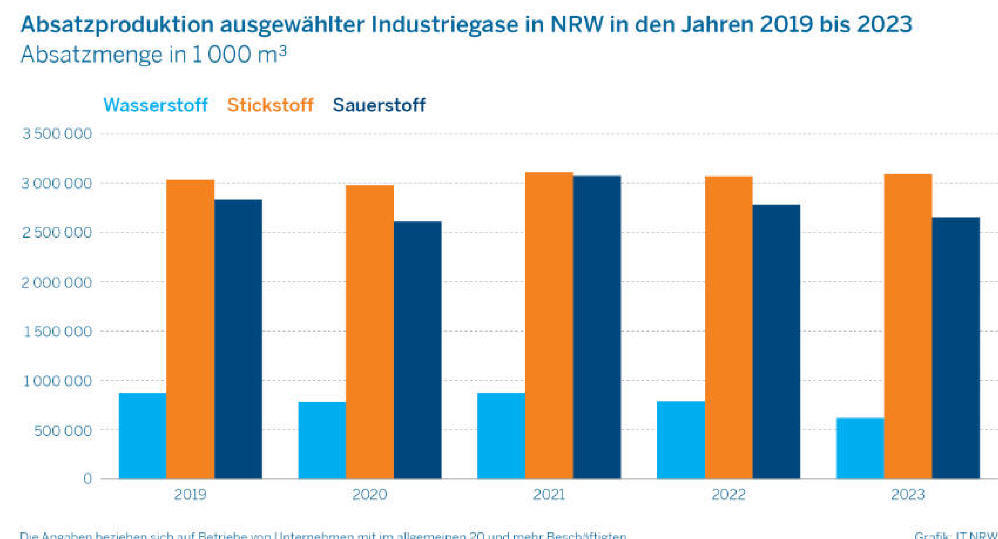

NRW-Industrie: Absatzproduktion von

Wasserstoff 2023 um 21,5 Prozent gesunken

Im Jahr 2023 sind in 29 der 9 901

produzierenden Betriebe des

nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes

zum Absatz bestimmte Industriegase im Wert von

690,6 Millionen Euro hergestellt worden. Das

waren nominal 50,8 Millionen Euro bzw.

6,9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Gegenüber dem Jahr 2019 stieg der Absatzwert um

233,8 Millionen Euro (+51,2 Prozent).

Produktion von Wasserstoff und Sauerstoff

gesunken

Im vergangenen Jahr wurden u. a. in

13 nordrhein-westfälischen Betrieben

3,1 Milliarden Kubikmeter Stickstoff

(+0,7 Prozent gegenüber 2022) mit einem

nominalen Absatzwert von 191,6 Millionen Euro

(+15,6 Prozent) hergestellt. 13 Betriebe

erzeugten 2,7 Milliarden Kubikmeter Sauerstoff

(−4,5 Prozent) im Wert von 266,8 Millionen Euro

(+2,7 Prozent) und in 12 Betrieben wurden

618,3 Millionen Kubikmeter Wasserstoff

(−21,5 Prozent) im Wert von 107,6 Millionen Euro

(−37,1 Prozent) zum Absatz produziert.

NRW-Betriebe erzielten 41 Prozent des

bundesweiten Absatzwertes; fast 20 Prozent

entfiel auf Betriebe im Regierungsbezirk

Düsseldorf Bundesweit lag der Absatzwert von

Industriegasen im Jahr 2023 bei 1,7 Milliarden

Euro (−4,7 Prozent gegenüber 2022); der

NRW-Anteil am bundesweiten Absatzwert lag bei

41,0 Prozent (2022: 42,0 Prozent). 47,7 Prozent

des NRW und 19,6 Prozent des Bundesabsatzwertes

der 2023 in NRW produzierten Industriegase wurde

in Betrieben des Regierungsbezirks Düsseldorf

erzielt..

Absatzwert auch im ersten

Halbjahr 2024 gesunken

Im ersten Halbjahr

2024 produzierten nach vorläufigen Ergebnissen

27 nordrhein-westfälische Betriebe zum Absatz

bestimmte Industriegase im Wert von

316,1 Millionen Euro (−13,4 Prozent gegenüber

dem entsprechenden Vorjahreszeitraum). Gegenüber

dem ersten Halbjahr 2019 stieg der Absatzwert

dagegen nominal um 35,7 Prozent.

Die

genannten Ergebnisse beziehen sich auf Betriebe

von Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes mit

im Allgemeinen 20 oder mehr Beschäftigten. Der

Wert der zum Absatz bestimmten Produktion wird

unter Zugrundelegung des im Berichtszeitraum

erzielten oder zum Zeitpunkt des Absatzes

erzielbaren Verkaufspreises (ohne Umsatz- und

Verbrauchsteuer) ab Werk berechnet.

Donnerstag, 21. November 2024

Schneetreiben am Niederrhein...

... und am Sonntag zweistellige Plusgrade

Bundestagswahl 2025: Konstituierung des

Bundeswahlausschusses ist erfolgt

Wie die Bundeswahlleiterin mitteilt, ist die

Konstituierung des Bundeswahlausschusses für die

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag erfolgt. Der

Bundeswahlausschuss besteht aus der

Bundeswahlleiterin als Vorsitzende sowie acht

von ihr berufenen Wahlberechtigten als

Beisitzende und zwei Richterinnen

beziehungsweise Richtern des

Bundesverwaltungsgerichts, für die jeweils eine

Stellvertreterin oder ein Stellvertreter

vorgesehen ist. Die Beisitzenden werden auf

Vorschlag der Parteien von der

Bundeswahlleiterin berufen.

Der Bundeswahlausschuss zur Bundestagwahl 2025

setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:

Geänderte Öffnungszeiten wegen

Personalversammlung am 21.11.

Wegen der jährlichen Personalversammlung sind

die Dienststellen der Dinslakener

Stadtverwaltung am Donnerstag, den 21. November

2024, für den Publikumsverkehr nur bis 12 Uhr

geöffnet. Das gilt auch für Bürgerbüro,

Stadtbibliothek, Archiv, Stadtinformation und

Wertstoffhof.

Die städtischen Kitas

schließen auch früher, hier muss die Kundgabe in

der KiTa beachtet werden. Die Bücherstube

Lohberg öffnet an diesem Tag nicht. Die

Stadtverwaltung bittet um Verständnis.

Hauptausschuss tagt

Am Dienstag, den 3. Dezember 2024, tagt der

Hauptausschuss der Stadt Dinslaken. Die Sitzung

beginnt um 17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen

sowie Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen

sind grundsätzlich auch online im

Ratsinformationssystem einsehbar.

Förderprogramm: Das NiederrheinRad

wird digital

In den kommenden Monaten erfolgt die Umrüstung

auf Schlösser, die sich per App entsperren

lassen. Unterstützt wird das Projekt von den

Bundestagsabgeordneten Udo Schiefner und Dr.

Martin Plum. Rund 300 Räder an 30

Verleihstationen – das NiederrheinRad hat sich

in den vergangenen 15 Jahren zu einem

Erfolgsmodell in der Region entwickelt.

Die grünen Räder – ob „klassisch“ oder mit

elektrischer Unterstützung – können flexibel

ausgeliehen und wieder abgegeben werden. Nun

erfolgt die „Digitalisierung des Verleihsystems

NiederrheinRad“. Unter dieser Überschrift

startet ein Projekt zur Umrüstung der Räder. „Im

Laufe der nächsten Monate werden sie mit

digitalen Schlössern ausgestattet“, erklärt

Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der

Niederrhein Tourismus GmbH. Die modernen

Schlösser ermöglichen die Anbindung an eine App.

„Künftig können die Räder ganz

einfach per Smartphone von berechtigten Personen

entsperrt werden“, so Baumgärtner. Auf dieser

Basis sind Reservierung, Vertragsabwicklung und

Bezahlung komplett digital möglich, was zur

Entlastung der Betriebe beiträgt, die als

Verleihstation fungieren (unter anderem Hotels,

Ausflugsziele und kommunale

Tourist-Informationen).

„Und für die

Nutzerinnen und Nutzer bietet die geplante

Umrüstung noch mehr Flexibilität bei der

Freizeitgestaltung als bisher“, sagt

Baumgärtner. Die erforderlichen

Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund

127.800 Euro. Rund 44.700 Euro an Eigenmitteln

sind vorgesehen. Dieses Projekt wird durch das

Bundesministerium für Digitales und Verkehr im

Rahmen des Förderprogramms „Digitalisierung

kommunaler Verkehrssysteme“ finanziert.

Die Zuwendungen betragen rund 83.000 Euro.

„Nur dadurch ist eine Realisierung möglich“,

betont Baumgärtner. Unterstützt worden war der

Antrag der Niederrhein Tourismus in Berlin von

den niederrheinischen Bundestagsabgeordneten Dr.

Martin Plum und Udo Schiefner. „Das Projekt

verfolgt zwei Ziele: nachhaltigen Tourismus und

klimaneutrale Mobilität – damit ist es eindeutig

unterstützenswert“, so Plum.

„Bundesmittel sind gut angelegt, wenn es darum

geht, den heute schon starken Tourismus am

Niederrhein weiterzuentwickeln“, sagt Schiefner.

Die Umrüstung der Räder sowie die Installation

soll Anfang des Jahres beginnen. Im Frühjahr,

zum Start der NiederrheinRad-Saison, könnte die

Entsperrung per Smartphone also bereits

angewendet werden. Die Akquise und Errichtung

neuer Stationen sind ebenfalls Bestandteil des

Projekts mit einer Laufzeit bis Ende Februar

2026.

„Wir streben damit auch die

Systemerweiterung auf den öffentlichen Raum an“,

so die NT-Geschäftsführerin. Hinzu komme die

verstärkte Nutzung außerhalb touristischer

Zusammenhänge: „Mobilstationen für die

Alltagsmobilität sind für die Zukunft denkbar.“

Freuen sich über den positiven Förderbescheid

aus Berlin: die Bundestagsabgeordneten Udo

Schiefer (l.) und Dr. Martin Plum sowie Martina

Baumgärtner (r.) und Kathrin Peters von

Niederrhein Tourismus. Foto: NT

Wesel:

Adventmarkt traditionell am ersten

Adventwochenende

Am ersten Dezemberwochenende, 29.11.–01.12.,

lädt der Adventmarkt am Dom mit verkaufsoffenem

Sonntag zu einem weihnachtlichen Bummel in die

Stadt ein. Der beliebte Markt präsentiert, wie

in jedem Jahr, das vielfältige Angebot der

Weseler Vereine. Von Glühwein über Plätzchen bis

hin zu Holzarbeiten wird das Angebot so

vielfältig sein wie die Weseler

Vereinslandschaft. Mit Unterstützung der

Volksbank Rhein-Lippe sind 53 Vereine in diesem