|

Samstag, 11., Sonntag, 12. Januar 2025

Dinslaken: Bescheide über Grundbesitzabgaben

werden verschickt

Ab dem 10. Januar

2025 versendet die Stadt Dinslaken die

Grundbesitzabgabenbescheide 2025.

Erfahrungsgemäß kommt es in der Zeit nach dem

Versand der rund 20.000 Bescheide zu Rückfragen.

Die Stadt bittet darum, Anfragen möglichst per

E-Mail an gba@dinslaken.de zu senden. Diese

werden dann schnellstmöglich beantwortet.

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden,

hat die Verwaltung den Bescheiden ein

Informationsschreiben mit entsprechenden

Änderungen für das Jahr 2025 beigefügt. Außerdem

sind weitere Informationen auf der städtischen

Homepage zusammengestellt: www.dinslaken.de/stadt-buergerservice/dienstleistungen/grundbesitzabgaben

Stadt Hamminkeln und Gelsenwasser

gründen gemeinsam Stadtwerke

Die

Stadt Hamminkeln im Kreis Wesel und das

Versorgungsunternehmen Gelsenwasser wollen

gemeinsam Stadtwerke gründen. Die Zusammenarbeit

wurde Ende des letzten Jahres besiegelt, jetzt

muss die Kommunalaufsicht das Vorhaben noch

genehmigen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird

u.a. der Bereich Abwasser geregelt.

Das Abwassernetz bleibt im Eigentum der Stadt,

während Betrieb, Substanzerhalt und

Neuinvestition bei der neu gegründeten

Stadtwerke Hamminkeln GmbH & Co. KG liegen. Über

die Dachgesellschaft ist die Stadt zu 51 Prozent

an dieser Gesellschaft beteiligt, Gelsenwasser

zu 49 Prozent.

Weiteres wichtiges

Handlungsfeld der Stadtwerke Hamminkeln wird die

Wärme- und Energiewende sein. Auf der Agenda

stehen zum Beispiel der Ausbau der

Netzinfrastruktur zur Stärkung erneuerbarer

Energien und die Transformation der

Gasnetzinfrastruktur. Dachgesellschaft des

Kooperationsprojekts ist die Hamminkeln

Beteiligungs GmbH, die zu 100 Prozent der Stadt

gehört. Informationen:

http://www.hamminkeln.de und

http://www.gw-energienetze.de

Copernicus-Bericht: 2024 war das

wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen

Das Jahr 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn

der Aufzeichnungen und das erste Jahr, in dem

die globale Jahres-Durchschnittstemperatur 1,5

Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau

lag. Das zeigt der Bericht „Global Climate

Highlights 2024“ des Erdbeobachtungssystems

Copernicus der EU. Die Erwärmung des

europäischen Kontinents ist seit den 1980er

Jahren doppelt so schnell vorangeschritten wie

der globale Durchschnitt.

Er ist

damit der sich am schnellsten erwärmende

Kontinent der Erde. Das zeigen auch der

europäische Bericht

über den Zustand des Klimas 2023 und die

europäische Klimarisikobewertung. Extreme

Wetterereignisse nehmen zu Insgesamt nehmen

Häufigkeit und Schwere der extremen

Wetterereignisse zu. Die

Meeresoberflächentemperaturen sind nach wie vor

außergewöhnlich hoch, wobei der Zeitraum Juli

bis Dezember 2024 der zweitwärmste nach 2023

war.

EU-Klimapolitik

Die EU hat

sich verpflichtet, die globalen

Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen und bis

2050 klimaneutral zu werden. Sie hat sich auf Ziele

und Rechtsvorschriften geeinigt, um die

Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55

Prozent zu senken, und die Kommission hat

bereits ein Ziel von 90 Prozent für die

Nettoverringerung der Treibhausgasemissionen bis

2040 empfohlen.

Die Kommission hat im

April 2024 eine

Mitteilung darüber veröffentlicht, wie die

EU wirksam auf Klimarisiken vorbereitet und eine

größere Klimaresilienz aufgebaut werden kann.

Copernicus Copernicus ist die

Erdbeobachtungskomponente des Weltraumprogramms

der Europäischen Union. Das von der EU

finanzierte Programm ist ein einzigartiges

Instrument zur Beobachtung unseres Planeten und

seiner Umwelt.

Neues Amtsblatt

Am 8. Januar

2025 ist ein neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken

erschienen. Es enthält eine öffentliche

Bekanntmachung zu 65 Grabstätten auf dem

Friedhof Im Nist, dem Parkfriedhof und dem

Waldfriedhof Oberlohberg. Hier werden Angehörige

gesucht, die die jeweiligen Grabstätten

fortführen. Sollte sich innerhalb von sechs

Monaten keine Person finden, welche die

Grabstätte fortführen möchte, geht das

Nutzungsrecht auf die Stadt Dinslaken über.

Außerdem enthält das Amtsblatt eine

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den

Wahlkreis 116 Oberhausen - Wesel III. Konkret

geht es um die Aufforderung zur Einreichung von

Kreiswahlvorschlägen zur Bundestagswahl am 23.

Februar. Die Amtsblätter der Stadt Dinslaken

können auf der städtischen Homepage nachgelesen

werden: www.dinslaken.de.

Infoabend: Stadt Moers sucht Pflegefamilien

Keine Erziehung, Förderung,

Versorgung – die Gründe, warum manche Kinder

nicht in ihren Familien leben können, sind

vielfältig. Hier kommt der Pflegekinderdienst

der Stadt Moers ins Spiel.

Kinder sollen unbeschwert aufwachsen können.

Pflegefamilien bieten einen verlässlichen

Lebensort. (Foto: Bubble 1971)

Um

Kindern in Not zu helfen, werden Pflegefamilien

gesucht. Herzliche, geduldige, positiv

eingestellte und flexible Menschen sollten es

sein, die diese bereichernde Aufgabe übernehmen

wollen und einen verlässlichen Lebensort bieten

können. Interessierte erhalten am Dienstag, 14.

Januar, ab 18.30 Uhr ausführliche Informationen

über die spannende Tätigkeit. Der Infoabend

findet in den Räumen des Pflegekinderdienstes in

Utfort, Rathausallee 141, statt.

Schulungen und Zusatzleistungen

Aktuell

betreut der Pflegekinderdienst etwa 120 Kinder

in Bereitschafts- und Dauerpflegefamilien. Neben

fachlicher Beratung und Begleitung durch

persönliche Ansprechpartnerinnen und -partner

bietet er Schulungen, Fortbildungen, Pflegegeld

und Zusatzleistungen.

Welche Bedürfnisse

haben Kinder, die nicht in ihren leiblichen

Familien aufwachsen können? Diese und viele

weitere Fragen beantwortet das Team beim

Infoabend und gibt einen Einblick in die

Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie

mitbringen sollte.

50 Jahre Kreis Wesel – Start des

Jubiläumsjahres mit Eröffnungskonzert

Im Jahr 2025 feiert der Kreis Wesel sein

50-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass findet am

Donnerstag, 23. Januar 2025, um 19 Uhr ein

Eröffnungskonzert im Willibrordi-Dom am Großen

Markt in Wesel statt.

Das

abwechslungsreiche, musikalische Programm wird

gestaltet von den „Lohberg Voices“ aus

Dinslaken, den „Colorsounds“ aus Wesel und „Die

Hedwigskapelle“ aus Hünxe. Landrat Ingo Brohl

lädt alle Menschen im Kreis Wesel herzlich zum

Eröffnungskonzert ein: „Der Kreis Wesel wird in

diesem Jahr 50 Jahre alt. Und das ist wirklich

ein Grund, zu feiern: Unsere Vielfältigkeit,

aber auch unsere Gemeinsamkeiten.

Die Menschen im Kreis Wesel erwartet ein tolles

Jahresprogramm, unter anderem mit einer

Blaulichtmeile am Kreishaus und der

Kreispolizeibehörde in der Mitte des Jahres. Ich

freue mich darauf, möglichst vielen Bürgerinnen

und Bürgern bei unseren Veranstaltungen im

Niederrhein Kreis Wesel zu begegnen.“

Der Eintritt für das Konzert ist frei, die

Platzzahl ist begrenzt. Zur besseren Planbarkeit

wird um Anmeldung bis zum 16.01.2025 unter https://beteiligung.nrw.de/portal/kw/beteiligung/themen/1010371 gebeten.

Mit dem Eröffnungskonzert beginnt das

Jubiläums-Programm, das durch die

Kreisverwaltung Wesel über das ganze Jahr 2025

geplant und organisiert wurde. Unter anderem

wird der Kreisausschuss in Anlehnung der beiden

Altkreise Dinslaken und Moers am 3. April eine

Sitzung in Dinslaken und am 3. Juli eine Sitzung

in Moers abhalten.

Am 28. Juni wird

eine Politische Feierstunde anlässlich des

Jubiläums-Jahres im Weseler Kreishaus

stattfinden, an die sich eine bunte

Blaulichtmeile rund um Kreishaus und

Kreispolizeibehörde anschließt. Auch die

verschiedenen Fachdienste der Kreisverwaltung

werden sich über das ganze Jahr verteilt mit

verschiedenen Aktionen präsentieren, bevor am 7.

Dezember mit einem Konzert im Xantener Dom das

Jubiläums-Programm offiziell beendet wird.

Noch stehen nicht alle Termine fest, die

Kreisverwaltung wird im Rahmen auf ihren Social

Media Kanälen, über Pressemitteilungen und auf

ihrer Homepage www.kreis-wesel.de das

Programm zu „50 Jahren Kreis Wesel“ regelmäßig

aktualisieren.

Kreis Wesel ist neues Mitglied der

AGFS NRW - Gutes Teamwork und Unterstützung der

Kommunen

Der Kreis Wesel ist das 112. Mitglied der

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und

fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise

in Nordrhein-Westfalen e. V. (AGFS NRW). Landrat

Ingo Brohl erhielt am 9. Januar 2025 die

Mitgliedsurkunde von Oliver Krischer, Minister

für Umwelt, Naturschutz und Verkehr, und

Christine Fuchs, Vorstand der AGFS NRW. „Der

Rad- und Fußverkehr sind tragende Säulen für

eine nachhaltige Mobilität.

Die

Landesregierung setzt sich deshalb konsequent

für ihren Erhalt und Ausbau ein. Der Austausch

zwischen engagierten Kommunen ist ein wichtiger

Baustein, um die Nahmobilität weiter zu stärken.

Der Kreis Wesel ist in vielen Bereichen aktiv

und unterstützt seine Kommunen vorbildlich bei

der Fuß- und Radverkehrsförderung. Zukünftig

wird er von der AGFS NRW und deren vielfältigen

Erfahrungen profitieren, um das vorhandene

Potenzial zu heben," sagte Umwelt- und

Verkehrsminister Oliver Krischer bei der

offiziellen Aufnahme des Kreises.

Vorbildliche Wegeweisung und fahrradfreundlicher

Arbeitgeber Eine Auswahlkommission unter

Federführung des Landes NRW überzeugte sich im

Oktober 2024 von den Maßnahmen und Aktivitäten

vor Ort und empfahl schließlich dem Minister,

den Kreis als fußgänger- und fahrradfreundlich

auszuzeichnen. Neben der guten Vernetzung der

unterschiedlichen Fachbereiche, die für

Mobilität zuständig sind, und einem engagierten

Team stach bei der Bereisung die vorbildliche

Wegweisung für den Radverkehr hervor: 570 km

Radwege sind bereits mit dem Knotenpunktsystem

ausgeschildert - im nächsten Jahr sollen es 800

km werden.

Auch Christine Fuchs,

Vorstand der AGFS NRW äußerte sich positiv: „Die

Verwaltung hat glaubhaft dargestellt, dass der

Fuß- und Radverkehr im Kreis Wesel eine hohe

Priorität haben. Das Engagement fängt bei der

Unterstützung der Kommunen an und geht mit der

Aktivierung der Mitarbeitenden weiter, wie die

Auszeichnung als fahrradfreundlicher Arbeitgeber

zeigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und

den Austausch mit unserem neuesten Mitglied.“

Mitglieder profitieren von

zahlreichen Angeboten „Der Kreis Wesel setzt

sich schon lange konsequent für guten Fuß- und

Radverkehr ein, denn gerade hier am Niederrhein

gibt es zahlreiche Möglichkeiten, einen

ausgewogenen Mobilitätsmix zu etablieren. Die

Aufnahme in die AGFS NRW ist für uns der nächste

logische Schritt und wir sind sehr zufrieden,

dass unser Engagement mit der Auszeichnung als

fußgänger- und fahrradfreundlichen Kreis

gewürdigt wird.

Besonders freuen wir

uns auf den Austausch mit den anderen

Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft und auf neue

Anregungen für unsere kontinuierliche Arbeit an

einem ausgewogenen modernen Mobilitätsmix,“ so

Landrat Ingo Brohl. Mitglieder der AGFS NRW

können beispielsweise auf besondere Fördermittel

des Landes zugreifen, verschiedene Broschüren

sowie Aktionsmaterialien nutzen oder an

Facharbeitskreisen und Workshops teilnehmen.

Auch der Austausch und die gute Vernetzung mit

anderen AGFS-Mitgliedern sind ein wesentlicher

Gewinn.

Angelegt ist die

Mitgliedschaft für einen Zeitraum von sieben

Jahren, danach wird eine Neubewertung

vorgenommen. Die AGFS NRW Die

Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und

fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise

in Nordrhein-Westfalen e.V. (AGFS NRW) setzt

sich seit 1993 für die Förderung aktiver

Mobilität ein. Die Basis dafür bildet eine

sichere, durchgängige und komfortable

Infrastruktur für den Fuß- und Radverkehr.

Bei deren Umsetzung unterstützt der

kommunale Verein seine Mitglieder mit

Fachinformationen, Beratungsangeboten, Kampagnen

sowie Aktionen und bietet ihnen die Möglichkeit

zum Erfahrungsaustausch. Als Sprachrohr vertritt

die AGFS NRW die Interessen ihrer Mitglieder

gegenüber der Landes- und Bundespolitik und

steht zudem im intensiven Austausch mit

Akteurinnen und Akteuren der Wirtschaft, der

Wissenschaft und anderer Verbände.

Minister Oliver Krischer und Christine Fuchs vom

AGFS unterzeichneten gemeinsam mit Landrat Ingo

Brohl die Urkunde zur Aufnahme des Kreises Wesel

in die AGFS NRW.

Mehr Wärme für den Moerser Norden

Enni verlegt neue Fernwärmeleitung jetzt unter

den Jungbornpark

Die Wärmewende ist in vollem Gange. Um die

Versorgungssicher-heit zu erhöhen und Potential

für den Bedarf neuer Kunden zu erhalten, baut

die ENNI Energie & Umwelt Niederrhein (Enni)

seit November das Fernwärmenetz in Moers-Repelen

zwischen dem ENNI Sportpark Rheinkamp und der

Stormstraße aus. Im Außengelände des Sportparks

fallen bereits die riesigen Leitungsrohre auf,

die die Monteure dort vorgefertigt, geschweißt

und so für den Einbau vorbereitet haben.

Im nächsten Bauschritt wird Enni den

neuen Lei-tungsabschnitt nun weitgehend im

Spül-Bohr-Verfahren durch den Jungbornpark und

auch in bis zu sechs Metern Tiefe unter das

Repelener Meer verlegen. „Hierdurch kommen wir

in diesem Bereich weitgehend ohne

Tiefbaumaßnahmen aus und müssen nicht in das

natürliche Umfeld der Freizeitanlage

eingreifen“, sagt Projektleiter Dirk

Schlathölter. Dabei werden die Monteure die

beiden jeweils 144 Meter langen neuen

Leitungsteile in den Jungbornpark einziehen.

Während der Arbeiten wird Enni ab dem 20. Januar

für zwei Wochen von montags bis freitags auch

einen Teil der Wanderwege durch den Jungborpark

vorsichtshalber sperren.

„Wenn die

Arbeiten an den beiden Wochenenden ruhen, können

die Besucher den Park wieder nutzen“, verspricht

Schlathölter. Die Straße Am Jungbornpark wird ab

Montag, 13. Januar, aber bis in den März hinein

für den Autoverkehr gesperrt sein. Hier startet

eine der zwei notwendigen Spülbohrungen und

unterqueren die neuen Leitungen im

Kreuzungsbereich zur Straße „Im Meerholz“ die

Straße im Tiefbau. Während der rund

sechswöchigen Sperrung ist für Autofahrer dann

in beide Fahrtrichtungen über die Kamper-,

Storm- und Felkestraße eine Umleitung

ausgeschildert.

Ab März wandert die

Baustelle in die Straße „Am Meerholz“, in der

Enni die neue Leitung dann geplant bis zur

nächsten Heizperiode im September in kleineren

Abschnitten bis zum vorhandenen Wärmenetz in der

Stormstraße verlegt. Vor dem jeweiligen Baufeld

wird die Straße dann zur Sackgasse. Bei der mit

der Stadt Moers, der Polizei und der Feuerwehr

abgestimmten Baumaßnahme können Anwohner ihre

Häuser aber auch dann weitgehend erreichen,

Radfahrer und Fußgänger die Baufelder passieren.

Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet

Enni am Baustellentelefon unter 02841/104-600.

Wer sich für einen Anschluss an das

Fernwärmenetz interessiert und so frühzeitig die

Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes

erfüllen will, kann sich schon jetzt unter der

02841 104136 an einen der Energieberater der

Enni wenden.

Hagsche Straße in

Kleve: Kanalreparatur unter Vollsperrung ab

Montag

An der Hagschen Straße in der Klever Innenstadt,

auf Höhe der Hausnummer Hagsche Straße 20, sind

kurzfristig Reparaturmaßnahmen am Schmutz- und

Regenwasserkanal notwendig. Zur Ausführung der

dringenden Arbeiten muss die Hagsche Straße in

diesem Bereich ab Montag, den 13. Januar 2025,

voll gesperrt werden.

Während der

Bauarbeiten können Fußgängerinnen und Fußgänger

die Baustelle passieren. Sowohl für

Kraftfahrzeuge als auch für Fahrräder ist die

Hagsche Straße an dieser Stelle ab dem 13.

Januar allerdings gesperrt. Eine Umleitung für

den KFZ-Verkehr wird über die Straßen Hagsche

Poort und Stechbahn ausgeschildert. Fahrräder

werden währenddessen über die Kapitelstraße,

Nassauerstraße und Kirchstraße umgeleitet.

Sperrung Hagsche Straße 2025

Lieferverkehr wird zwar während der

Baustellenzeit aus beiden Richtungen bis

unmittelbar an das Baufeld heranfahren können,

eine Wendemöglichkeit kann allerdings nicht

eingerichtet werden. Planmäßig werden die

Arbeiten bis Ende Januar beendet, sodass die

Hagsche Straße dann wieder wie gewohnt nutzbar

ist.

Kleve: Spyckstraße: Straßenbaustelle

wird ab dem 13. Januar fortgeführt

Nachdem die Baustelle zur Erneuerung der

Kanalisation sowie der Fahrbahn auf der

Spyckstraße über den Jahreswechsel geruht hat,

werden die Arbeiten ab Montag, den 13. Januar

2025, wieder aufgenommen. Ab dem 13. Januar 2025

muss die Spyckstraße daher von der Einmündung

Flutstraße bis zur Hausnummer Spyckstraße 3 voll

gesperrt werden.

Der

Kreuzungsbereich von Flutstraße und Spyckstraße

bleibt während der Bauarbeiten befahrbar, sodass

die Herderstraße, Goethestraße und

Schillerstraße von dort aus erreichbar sind. Die

Mitte November 2024 wieder aufgestellten

Sperrpfosten an der Europaradbahn unterhalb der

Spyckbrücke bleiben nach wie vor installiert. An

dieser Stelle können Autos die Europaradbahn

also weiterhin nicht überqueren.

Sperrung Spyckstraße 2025 Karte der Sperrung und

der ausgeschilderten Umleitung.

Für den südlichen Teil der Spyckstraße von

der Einmündung Kavarinerstraße bis zur

Hausnummer Spyckstraße 3 wird die aktuell

geltende Einbahnstraßenregelung für die Zeit der

Bauarbeiten aufgehoben. Die dortigen Häuser

können ab dem 13. Januar also aus Richtung

Kavarinerstraße als Rechtsabbieger angefahren

werden.

Ein Linksabbiegen in die Spyckstraße aus

Richtung Tiergartenstraße wird unterdessen durch

Sperrbaken verhindert. Um insbesondere einen

gesicherten Schulweg zur Montessorischule zu

gewährleisten, bleibt entlang der

Baustellenbereiche immer zumindest eine Seite

des Gehweges frei.

Umleitungen für den KFZ-Verkehr werden über

die Flutstraße, Ludwig-Jahn-Straße, Hafenstraße

und Kavarinerstraße ausgeschildert. Im Laufe des

Jahres 2025 wird die Baustelle erneut

weiterziehen. Dann wird das letzte Teilstück der

Spyckstraße zwischen der Hausnummer Spyckstraße

3 und der Einmündung Kavarinerstraße erneuert.

Planmäßig dauern die Bauarbeiten auf der

Spyckstraße noch bis zum Ende des Jahres 2025

an.

Apfelernte 2024: Mit 872 000 Tonnen

zweitniedrigste Ernte der vergangenen zehn Jahre

• Anbau leidet unter ungünstiger Witterung:

Apfelernte 12,4 % unter dem zehnjährigen

Durchschnitt, aber besser als zunächst erwartet

• Starke regionale Unterschiede:

Baden-Württemberg mit vergleichsweise guter

Ernte, dagegen Ausfälle von bis zu 90 % in

östlichen Bundesländern

• Pflaumenernte

bleibt mit 43 800 Tonnen konstant zum Vorjahr

und nur knapp unter dem Zehnjahresdurchschnitt

Der Apfel ist weiterhin das mit

Abstand am meisten geerntete Baumobst in

Deutschland. Allerdings verzeichneten die

Obstbaubetriebe im Jahr 2024 mit 872 000 Tonnen

eine stark unterdurchschnittliche Apfelernte.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, wurden 2024 etwa 122 900 Tonnen oder

12,4 % weniger Äpfel geerntet als im

Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Das war

nach dem Jahr 2017 mit 596 700 Tonnen die

zweitniedrigste Erntemenge seit 2014.

Die ebenfalls geringe Ernte des Jahres 2023

wurde um 69 200 Tonnen oder 7,4 %

unterschritten. Grund für die geringe Apfelernte

waren in erster Linie ungünstige

Witterungsverhältnisse, die vor allem in den

östlichen Bundesländern erhebliche Ernteausfälle

von bis zu 90 % gegenüber dem zehnjährigen

Durchschnitt verursachten.

Auf

Spätfröste und Hagel folgen feuchtkühle

Witterung und starke Niederschläge

Im

Frühjahr führten Spätfröste und Hagelschläge in

vielen Obstanlagen zu Frostschäden und einem

schlechten Fruchtansatz. Im weiteren

Vegetationsverlauf wirkten sich eine feuchtkühle

Witterung und regional auftretende starke

Niederschläge negativ auf die Fruchtentwicklung

aus und begünstigten das Auftreten von

Krankheiten.

Nach endgültigen Zahlen

waren die Auswirkungen jedoch geringer als im

Rahmen vorläufiger Ernteschätzungen

prognostiziert. Bei der ersten Ernteschätzung im

Juli 2024 war noch erwartet worden, dass die

Apfelernte im Jahr 2024 sogar um 26,3 % oder

261 300 Tonnen geringer ausfallen würde als im

zehnjährigen Durchschnitt.

Größtes

Apfel-Anbauland Baden-Württemberg erzielt

überdurchschnittliche Ernte

Regional gab es

mitunter große Unterschiede. Während die Menge

geernteter Äpfel in nahezu allen Bundesländern

deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre

lag, erzielten die Obstbaubetriebe in

Baden-Württemberg, dem bedeutendsten Bundesland

für den heimischen Apfelanbau, eine

vergleichsweise gute Apfelernte. Diese lag mit

395 400 Tonnen etwa 19,4 % über dem zehnjährigen

Durchschnitt und machte damit rund 45,3 % der

bundesweit geernteten Äpfel aus.

Die

Obstbaubetriebe in Niedersachsen belegten mit

258 200 Tonnen Platz zwei der bedeutendsten

Anbauregionen und ernteten 29,6 % der deutschen

Äpfel. In Niedersachsen lag die diesjährige

Apfelernte 10,3 % unter dem zehnjährigen

Durchschnitt. Die prozentual stärksten

Ernteeinbußen gegenüber dem

Zehnjahresdurchschnitt verzeichneten die

Anbaubetriebe in Sachsen (-92,6 %) und

Brandenburg (-82,2 %).

Die meisten Äpfel

werden als Tafelobst verkauft

Etwa drei

Viertel (73,2 % bzw. 638 900 Tonnen) der im Jahr

2024 geernteten Äpfel waren zur Vermarktung als

Tafelobst vorgesehen. Als Verwertungs- oder

Industrieobst, etwa zur Produktion von

Fruchtsaft, Konserven oder Apfelwein, wurde rund

ein Viertel der Ernte (25,8 % bzw.

225 200 Tonnen) verwendet. Der Rest (0,9 % bzw.

7 900 Tonnen) konnte aufgrund von Lager- oder

Verarbeitungsverlusten nicht vermarktet werden.

Auch bei Pflaumenernte deutliche

regionale Unterschiede

Die Menge geernteter

Pflaumen und Zwetschen lag 2024 mit

43 800 Tonnen auf Vorjahresniveau. Die

durchschnittliche Erntemenge der vergangenen

zehn Jahre (45 000 Tonnen) wurde damit um 2,7 %

unterschritten. Je nach Anbauregion fiel die

Pflaumenernte aber sehr unterschiedlich aus. In

nahezu allen Bundesländern lagen die Erntemengen

deutlich unter dem Niveau der vergangenen Jahre.

Durch Spätfröste und das regenreiche Frühjahr

kam es in vielen Obstanlagen zu erheblichen

Schäden bis hin zu Totalausfällen.

Nur in Baden-Württemberg, dem mit 1 700 Hektar

bedeutendsten Bundesland für den Pflaumenanbau,

wurden 25 600 Tonnen Pflaumen mehr geerntet als

im zehnjährigen Durchschnitt (+52,9 %). Die

Obstbaubetriebe in Rheinland-Pfalz, dem

Bundesland mit dem zweitgrößten Pflaumenanbau

(900 Hektar), brachten mit 7 500 Tonnen eine um

31,6 % geringere Erntemenge als im Durchschnitt

der vergangenen zehn Jahre ein. Vorwiegend

aufgrund der überdurchschnittlich guten Ernte in

Baden-Württemberg erzeugten die Obstbaubetriebe

dieser beiden Bundesländer im Jahr 2024 auf

63,2 % der Anbaufläche 75,6 % aller deutschen

Pflaumen.

Bundesweit wurden im Jahr

2024 auf einer Fläche von 4 100 Hektar Pflaumen

und Zwetschen für den Marktobstanbau angebaut.

Dabei machte die Vermarktung als Tafelobst mit

85,5 % (37 400 Tonnen) den größten Anteil aus.

Zur Nutzung als Verwertungs- oder Industrieobst

wurden nur 4 800 Tonnen (10,9 %) verwendet.

Unter die Kategorie „nicht vermarktet“ fielen

1 600 Tonnen und damit 3,6 % der Früchte.

Äpfel machen fast 90 % der deutschen

Baumobsternte aus

An der gesamten erfassten

Erntemenge von 995 600 Tonnen Baumobst im Jahr

2024 hatten Äpfel einen Anteil von rund 87,6 %.

Der Anteil von Pflaumen und Zwetschen lag bei

4,4 %. Zusätzlich wurden in Deutschland

39 000 Tonnen Birnen (3,9 %), 27 900 Tonnen

Süßkirschen (2,8 %), 7 500 Tonnen Sauerkirschen

(0,8 %) sowie 5 500 Tonnen Mirabellen und

Renekloden (0,6 %) geerntet.

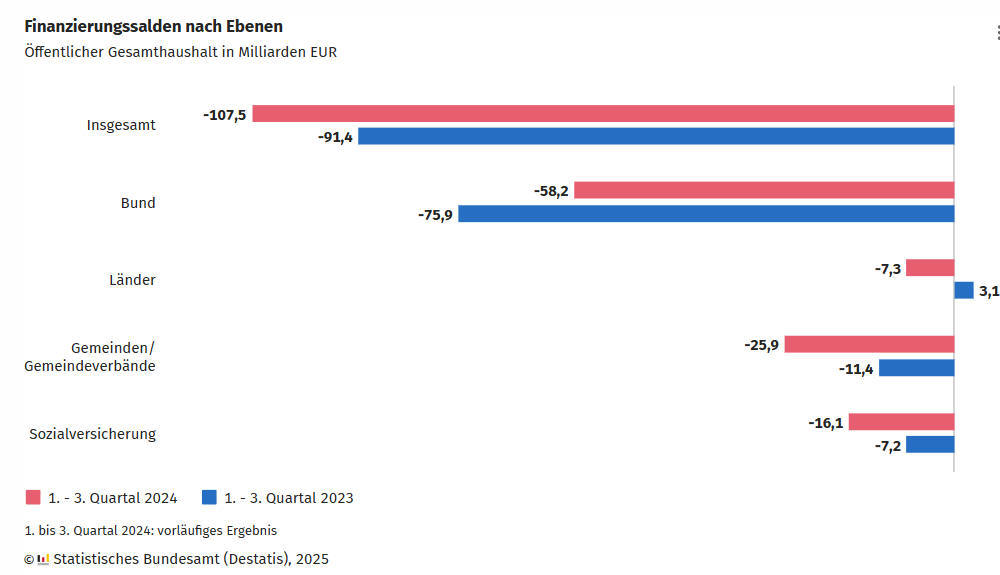

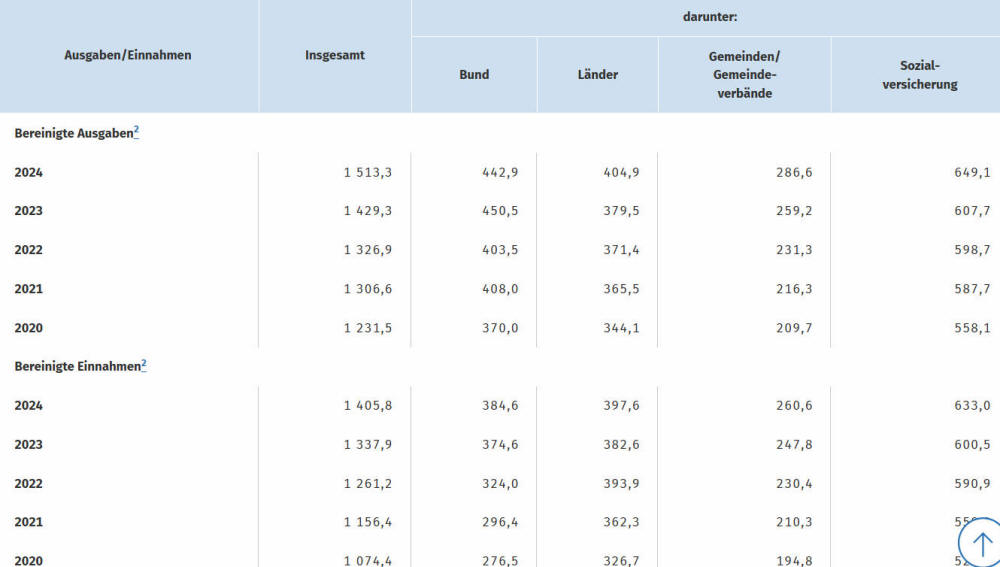

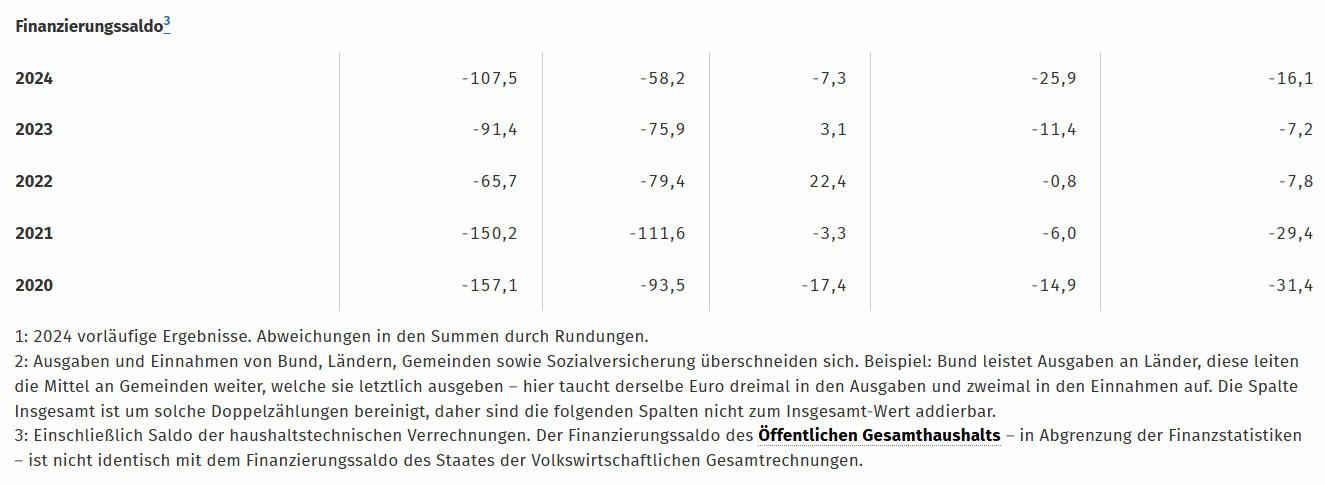

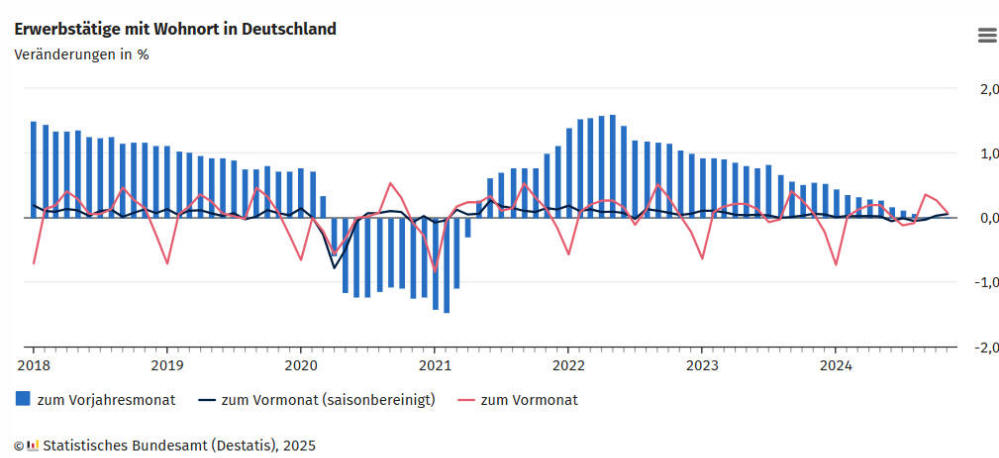

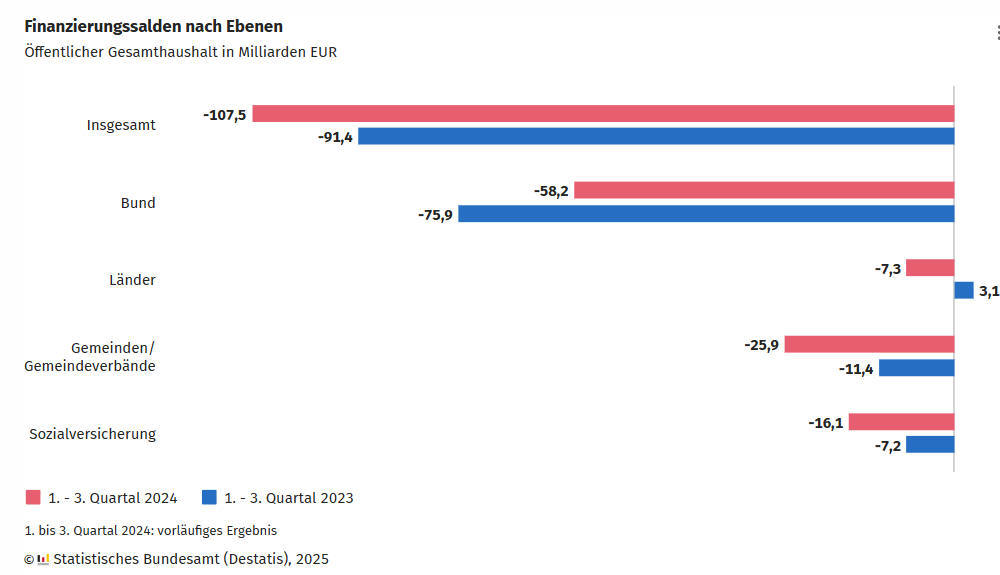

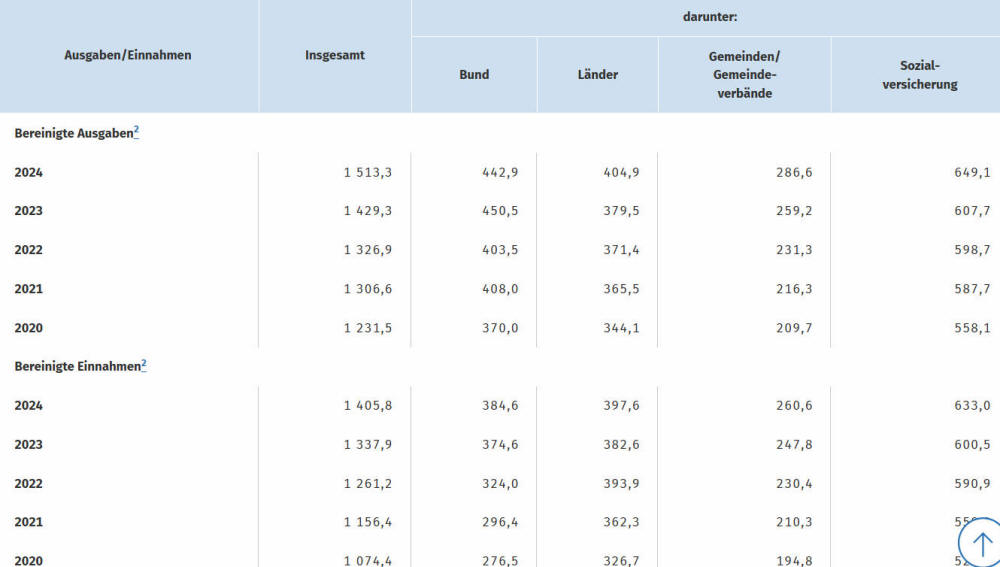

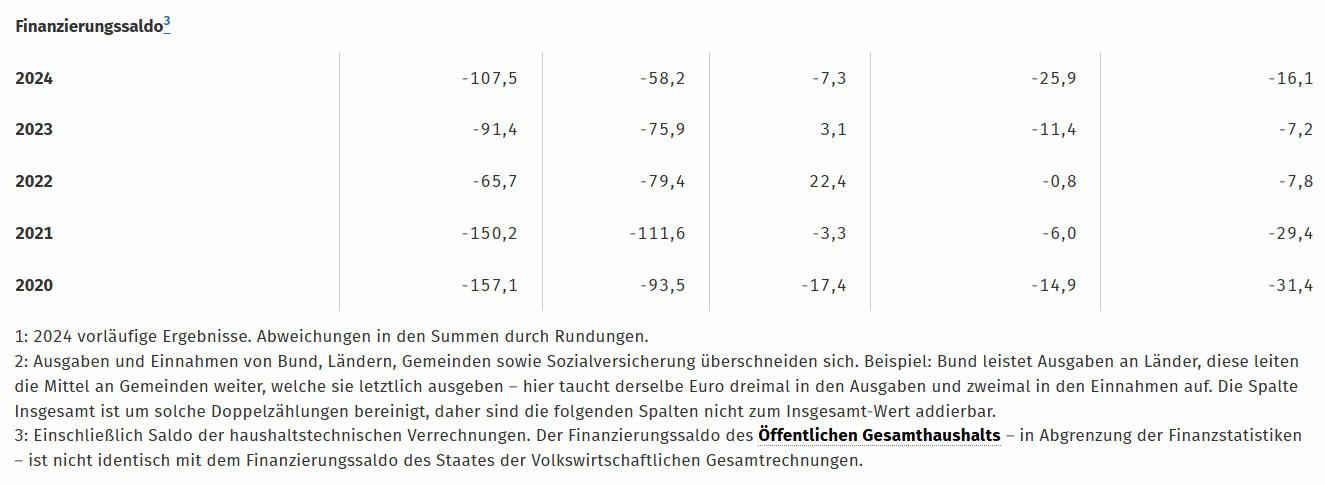

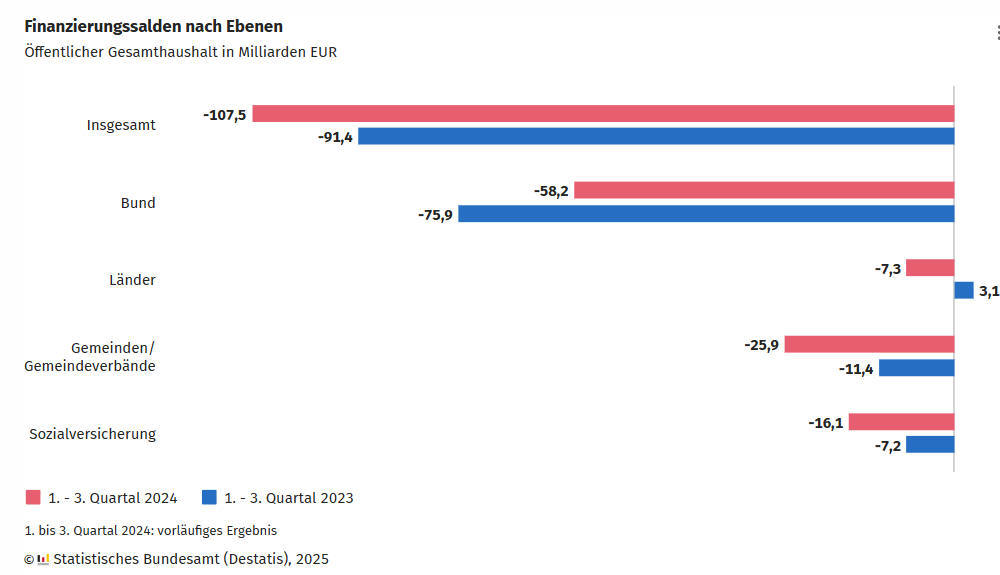

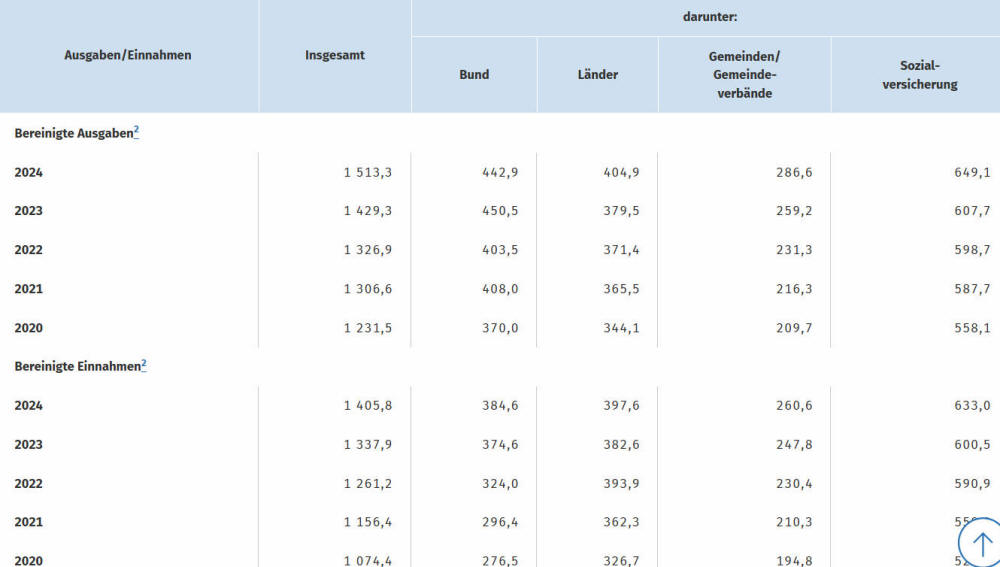

Öffentliches Finanzierungsdefizit

steigt im 1. bis 3. Quartal 2024 auf 108

Milliarden Euro

• Defizite der Gemeinden und der

Sozialversicherung gegenüber dem

Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt

•

Bund, Gemeinden sowie Kranken-, Renten- und

Pflegeversicherung deutlich im Minus – Länder

nach Überschuss im Vorjahreszeitraum ebenfalls

defizitär

Der Öffentliche Gesamthaushalt

hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024

rund 5,9 % mehr ausgegeben und rund 5,1 % mehr

eingenommen als im Vorjahreszeitraum: Einnahmen

von 1 405,8 Milliarden Euro standen Ausgaben von

1 513,3 Milliarden Euro gegenüber. Damit

verzeichneten die Kern- und Extrahaushalte von

Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung

in den ersten drei Quartalen 2024 ein – in

Abgrenzung der Finanzstatistik errechnetes –

Finanzierungsdefizit von rund 108 Milliarden

Euro.

Damit war das Defizit rund

16,1 Milliarden Euro höher als im

Vorjahreszeitraum. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) nach Ergebnissen der

vierteljährlichen Kassenstatistik weiter

mitteilt, verzeichneten alle Ebenen des

Öffentlichen Gesamthaushalts − Bund, Länder,

Gemeinden und Sozialversicherung – ein Minus.

Zwar trug der Bund wie schon seit 2020 den

größten Anteil des Gesamtdefizits, jedoch sind

die Finanzierungsdefizite vor allem bei den

Gemeinden, aber auch bei den Ländern und der

Sozialversicherung gewachsen.

Aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

wurden in den ersten drei Quartalen des Jahres

2024 rund 1 200,4 Milliarden Euro eingenommen

(+4,3 %). Kräftig wuchsen hier die

Beitragseinnahmen der Sozialversicherung

(+7,0 %) und die Einnahmen aus der

Abgeltungsteuer. Letztere nahmen wegen des

gestiegenen Zinsniveaus mit 6,1 Milliarden Euro

etwa das Zweieinhalbfache des Vorjahreswertes

ein (+146,5 %).

Beim Bund spiegeln

sich unter anderem Verkäufe von Beteiligungen an

der Commerzbank und von Aktien der Deutschen

Post AG in einem Anstieg der Einnahmen aus

Veräußerungen von Beteiligungen um

4,7 Milliarden Euro. Zugleich stiegen die

Ausgaben für den Erwerb von Beteiligungen um

3,5 Milliarden Euro, maßgeblich durch die

Aufstockung des Eigenkapitals der Deutschen Bahn

AG.

Aufnahme von ÖPNV-Einheiten in

den Gesamthaushalt sorgt für Sondereffekte

Wegen der Einführung des Deutschlandtickets und

der damit verbundenen größeren Abhängigkeit von

öffentlichen Zuweisungen wurden ab dem 2.

Quartal 2023 etwa 440 Unternehmen des

Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) als

Extrahaushalte in den Öffentlichen

Gesamthaushalt einbezogen. Das Hinzurechnen der

Ausgaben und Einnahmen dieser Einheiten sorgte

für Sondereffekte: Überproportional gestiegene

Personal- und Sachausgaben bei zugleich höheren

“sonstigen laufenden Einnahmen“ durch die

Fahrentgelte.

Dieser Effekt ist beim

Bund besonders deutlich, dem einige große

Verkehrsunternehmen wegen ihrer

Beteiligungsverhältnisse zugerechnet werden

(etwa die S-Bahnen in Berlin und Hamburg, die DB

Regio und die DB InfraGO). Alle Ebenen des

Öffentlichen Gesamthaushalts defizitär Die

Ausgaben des Bundes in den ersten drei Quartalen

2024 betrugen 442,9 Milliarden Euro, das waren

1,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Bei um

2,7 % auf 384,6 Milliarden Euro gestiegenen

Einnahmen ergab sich ein Finanzierungsdefizit

von 58,2 Milliarden Euro, das waren

17,7 Milliarden Euro weniger als im

Vorjahreszeitraum.

Bei den Ländern

ergab sich mit Einnahmen von

397,6 Milliarden Euro (+3,9 %) bei Ausgaben von

404,9 Milliarden Euro (+6,7 %) ein Defizit von

7,3 Milliarden Euro, nachdem es im

Vorjahreszeitraum noch einen Überschuss von

3,1 Milliarden Euro gegeben hatte. Hier gehen

die Defizite überwiegend auf Extrahaushalte

zurück. Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden

wuchsen die Ausgaben (+10,6 % auf

286,6 Milliarden Euro) weiter deutlich stärker

als die Einnahmen (+5,2 % auf

260,6 Milliarden Euro).

Das

Finanzierungsdefizit vergrößerte sich auf

25,9 Milliarden Euro, das waren

14,5 Milliarden Euro mehr als im

Vorjahreszeitraum. Für die Sozialversicherung

ergab sich ein Finanzierungsdefizit von

16,1 Milliarden Euro, das waren

8,9 Milliarden Euro mehr als im

Vorjahreszeitraum. Davon entfielen mit

11,0 Milliarden Euro etwa zwei Drittel auf die

Krankenversicherung, 4,4 Milliarden auf die

allgemeine Rentenversicherung und 1,6 Milliarden

auf die Pflegeversicherung. Die Ausgaben stiegen

um 6,8 % auf 649,1 Milliarden Euro und damit

etwas stärker als die Einnahmen

(633,0 Milliarden Euro; +5,4 %).

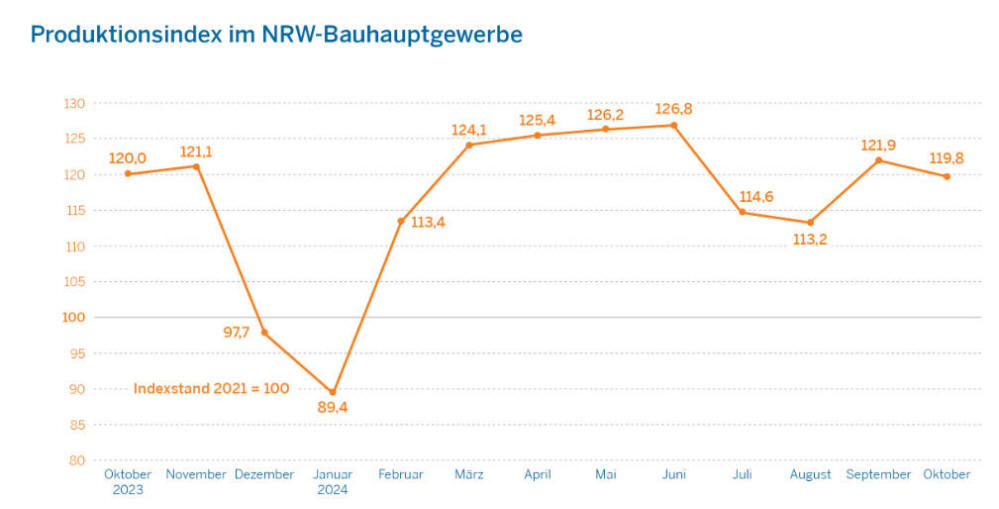

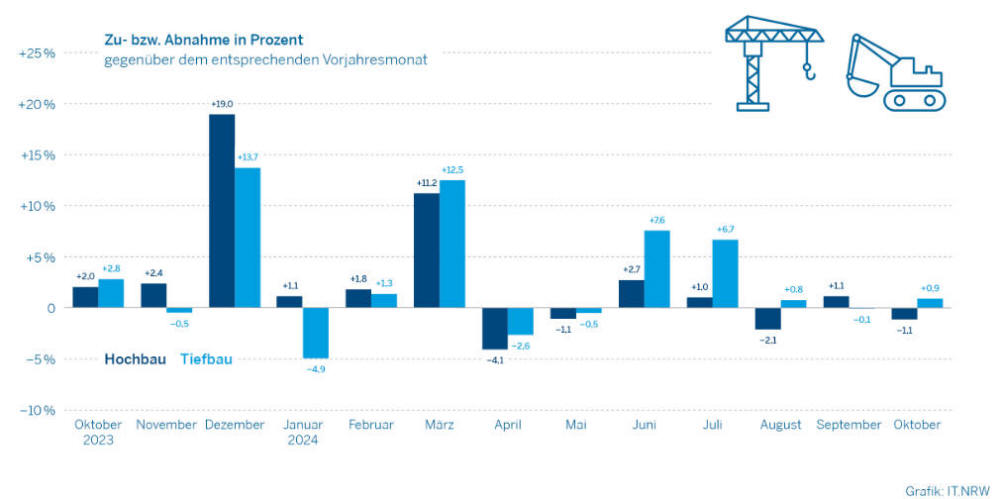

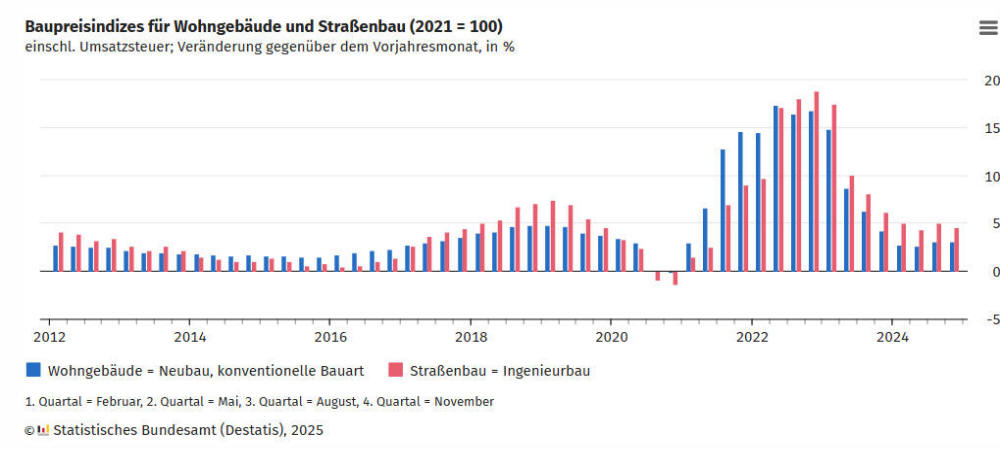

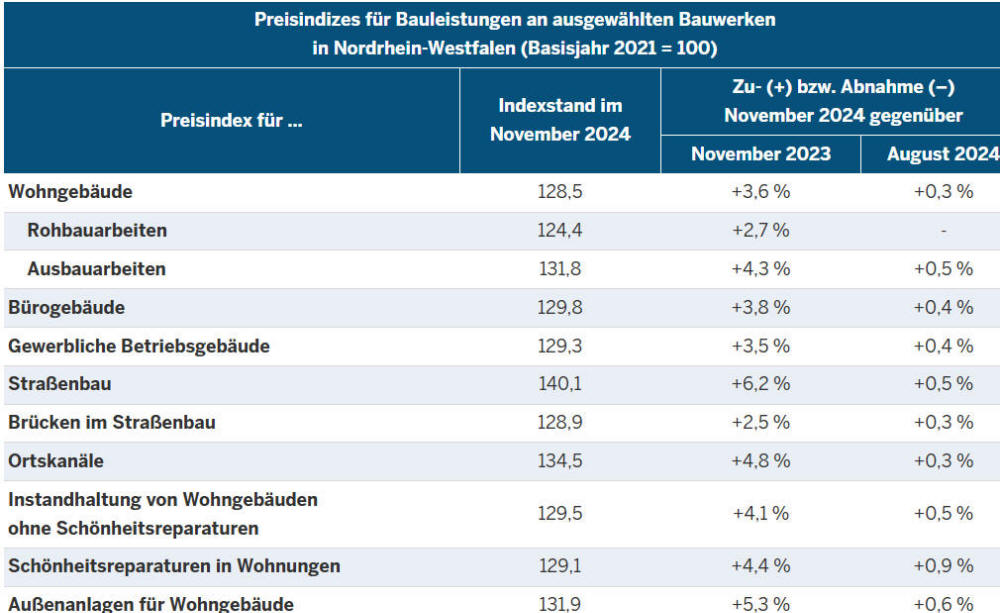

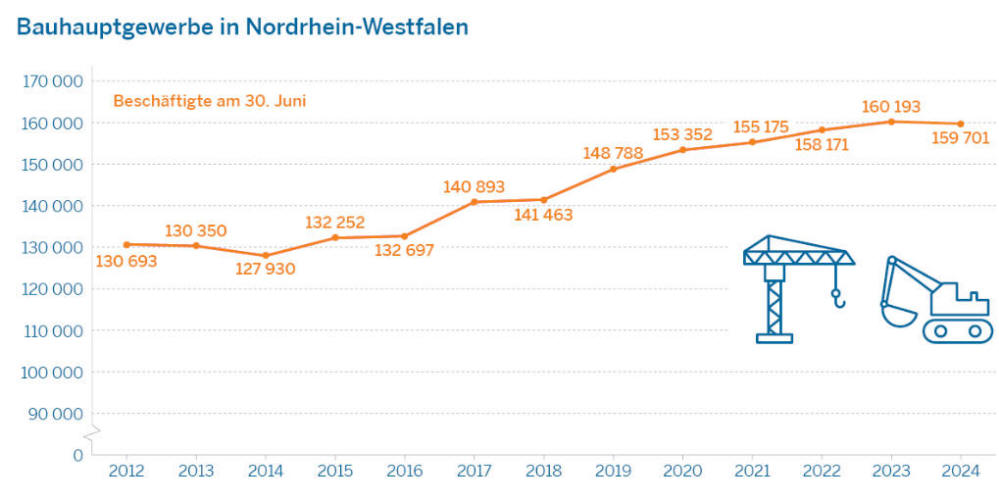

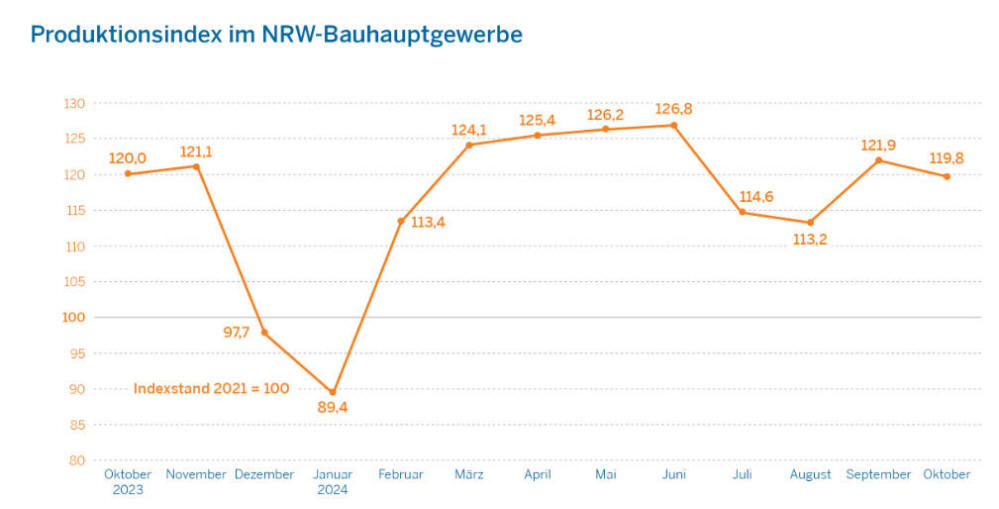

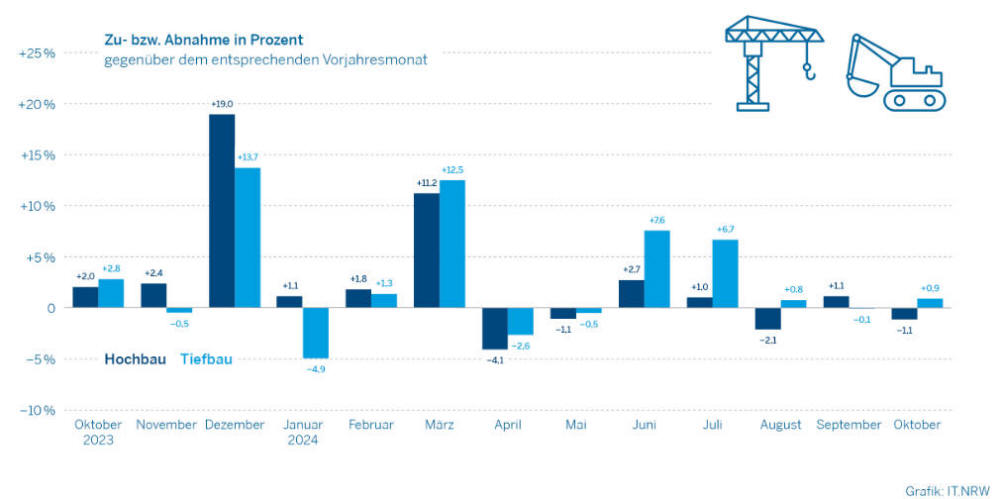

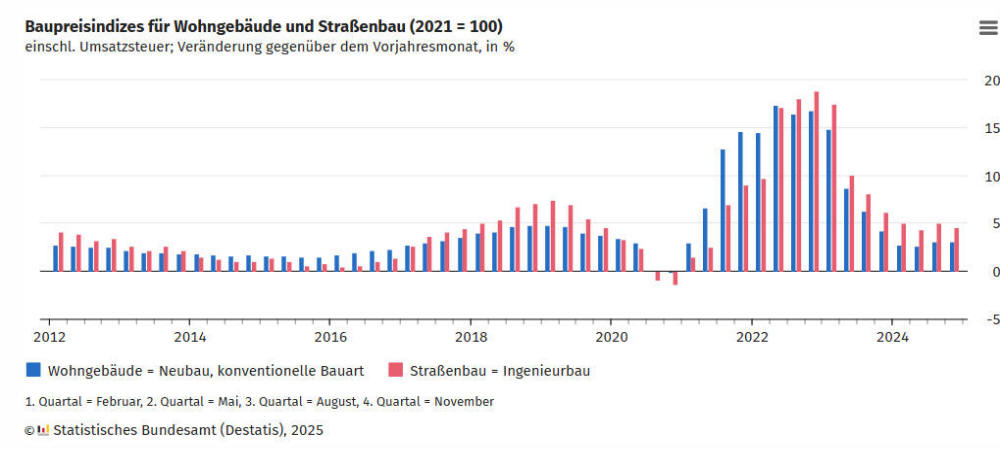

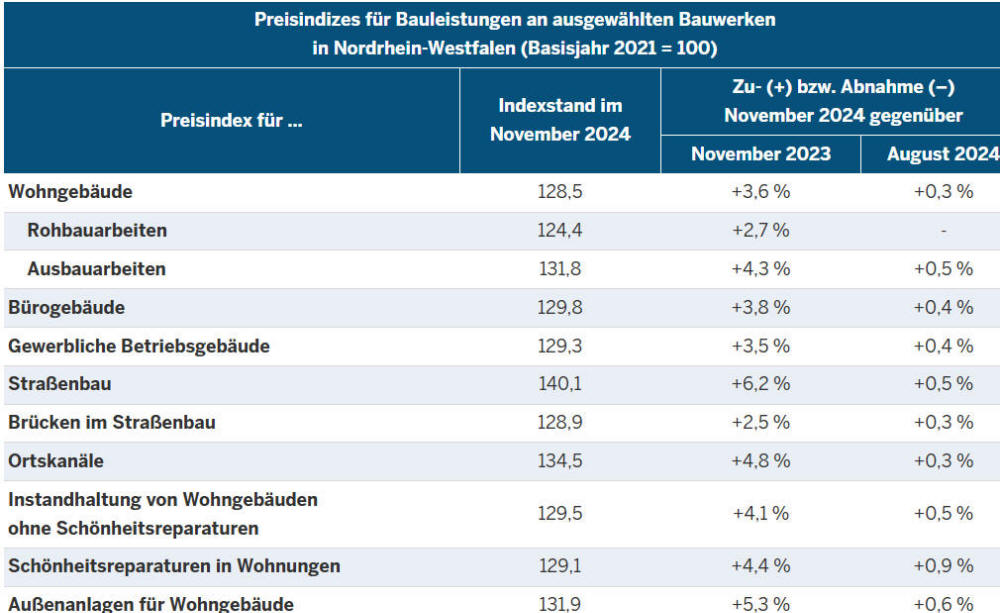

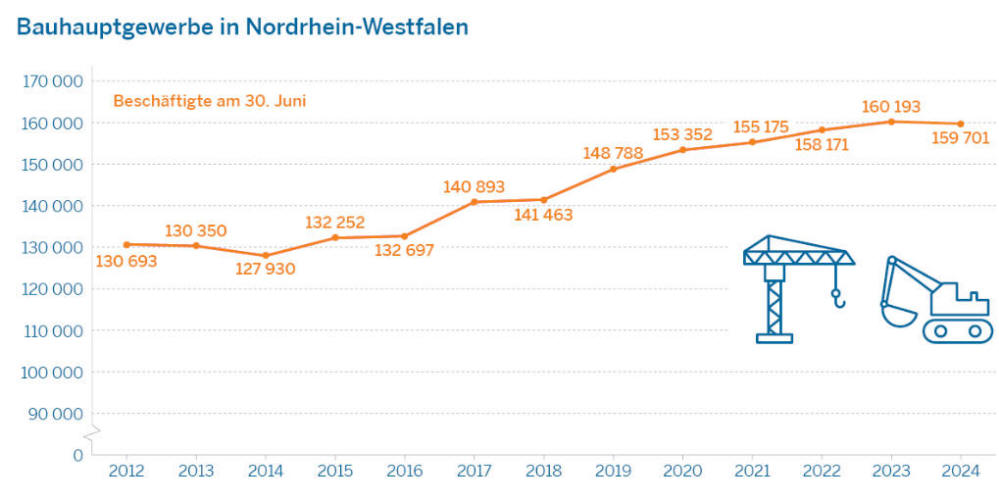

NRW-Bauproduktion im Oktober um

0,1 Prozent gesunken

Die Produktion im nordrhein-westfälischen

Bauhauptgewerbe ist im Oktober 2024 um

0,1 Prozent niedriger gewesen als ein Jahr

zuvor. Wie das Statistische Landesamt mitteilt,

war die Produktion im Hochbau um 1,1 Prozent

niedriger und im Tiefbau um 0,9 Prozent höher

als im Oktober 2023.

Im Bereich des

Hochbaus ermittelten die Statistiker im Oktober

2024 unterschiedliche Entwicklungen in den

einzelnen Bausparten: Im öffentlichen Hochbau

war ein Anstieg der Bauproduktion gegenüber dem

vergleichbaren Vorjahresmonat zu konstatieren

(+5,5 Prozent). Im gewerblichen und

industriellen Hochbau (−1,7 Prozent) sowie im

Wohnungsbau (−1,7 Prozent) fiel die

Bauproduktion niedriger als im Oktober 2023 aus.

Innerhalb des Tiefbaus entwickelten sich die

Bauleistungen in den einzelnen Bausparten

ebenfalls unterschiedlich: Im sonstigen

öffentlichen Tiefbau stieg die Bauproduktion

(+11,0 Prozent) verglichen mit Oktober 2023.

Dagegen wurden im gewerblichen und industriellen

Tiefbau (−3,3 Prozent) sowie im Straßenbau

(−3,0 Prozent) Rückgänge gegenüber dem

Vorjahresmonat verzeichnet.

Bauhauptgewerbe: Anstieg von über 40 Prozent im

Vergleich zu 2019

Im Oktober 2024

ermittelten die Statistiker im Vergleich zum

entsprechenden Monatsergebnis des Jahres 2019

einen Anstieg der Bauproduktion im

Bauhauptgewerbe (+41,5 Prozent). Sowohl im

Hochbau (+26,1 Prozent) als auch im Tiefbau

(+63,4 Prozent) lag die Bauproduktion über dem

Niveau von Oktober 2019. Das kumulierte Ergebnis

der Bauproduktion für die ersten zehn Monate des

Jahres 2024 war um 1,6−Prozent höher als in der

entsprechenden Vergleichsperiode 2023.

Freitag, 10.

Januar 2025

Stadt informiert über mögliche Ausfälle

bei der Auszahlung des Unterhaltsvorschusses

Die Stadt Dinslaken informiert, dass es aufgrund

von krankheitsbedingten Personalausfällen

derzeit in einigen Fällen zu Verzögerungen bei

der Auszahlung von Unterhaltsvorschuss kommen

kann. Auch ist eine Bearbeitung neuer

Antragsstellungen derzeit nicht möglich. Die

Stadtverwaltung bedauert diese Situation und

entschuldigt sich bei betroffenen Menschen für

mögliche Unannehmlichkeiten.

Es wird

mit Hochdruck daran gearbeitet, die Auszahlungen

so schnell wie möglich zu bearbeiten und den

regulären Ablauf wiederherzustellen. Die Stadt

versichert, dass alle Anspruchsberechtigten ihre

Leistungen erhalten werden. Für dringende Fälle

steht die Unterhaltsvorschussstelle unter der

E-Mail-Adresse uvg@dinslaken.de zur Verfügung.

In Notfällen ist zudem eine telefonische

Erreichbarkeit dienstags bis freitags von 9 bis

12 Uhr sowie zusätzlich donnerstags von 13 bis

16 Uhr unter der Telefonnummer 02064/66-592

sichergestellt.

Bundestagswahl

2025: Wahlberechtigte sollten verkürzten

Briefwahlzeitraum beachten

Bundeswahlleiterin Ruth Brand wirbt für eine

hohe Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl

2025: „Jede abgegebene Stimme ist ein Zeichen

für eine starke Demokratie.“

Dabei stehen

den Wahlberechtigten wie bei jeder

Bundestagswahl zwei Wege der Stimmabgabe offen.

Die Urnenwahl am Wahltag selbst ist in

Deutschland nach wie vor das

verfassungsrechtliche Leitbild und der

vorrangige Weg der Stimmabgabe. Das Wahlrecht

ermöglicht es den Wahlberechtigten aber ebenso,

per Briefwahl zu wählen, wenn man am Wahltag

nicht ins Wahllokal gehen kann oder möchte. Die

Bundeswahlleiterin weist darauf hin, dass

Wahlberechtigte, die bei der vorgezogenen Wahl

zum Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025 ihre

Stimme per Briefwahl abgeben möchten, den

verkürzten Briefwahlzeitraum berücksichtigen

sollten.

Sie müssen ihre

Briefwahlunterlagen schneller bei ihrer Gemeinde

beantragen, ausfüllen und zurücksenden, als dies

bei einer Bundestagswahl zum regulären Ende

einer Legislaturperiode der Fall ist.

Voraussichtlich nur rund zwei Wochen Zeit für

die Briefwahl

Der verkürzte Briefwahlzeitraum

ist unmittelbare und logische Konsequenz einer

vorgezogenen Neuwahl, die innerhalb der vom

Grundgesetz vorgegebenen Frist erfolgen muss.

Die gesamte Wahlorganisation folgt dabei engen,

per Rechtsverordnung festgelegten Fristen, die

gegenüber einer Wahl zum regulären Ende einer

Legislaturperiode verkürzt sind.

Entsprechend bereiten sich die meisten Wahlämter

in Deutschland auf einen Beginn der Briefwahl

zwischen dem 6. und 10. Februar 2025 vor. Ein

früherer Beginn wird in den meisten der 299

Wahlkreise nicht möglich sein, da die

Stimmzettel erst gedruckt werden können, wenn

die Wahlvorschläge zugelassen sind und am 30.

Januar 2025 die Landeswahlausschüsse und der

Bundeswahlausschuss über etwaige Beschwerden

entschieden haben. Der Druck der Stimmzettel und

ihre Auslieferung an die Gemeindebehörden werden

dann einige Tage in Anspruch nehmen, bevor die

Briefwahl beginnen kann.

Rechtzeitiger

Eingang der Briefwahlunterlagen entscheidend

Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag, dem

23. Februar 2025, um 18 Uhr bei der auf dem

Wahlbrief aufgedruckten zuständigen Stelle

eingegangen sein. Hierfür tragen nach dem

Bundeswahlgesetz die Wählerinnen und Wähler

selbst die Verantwortung. Verspätet eingehende

Wahlbriefe können bei der Auszählung der Stimmen

nicht berücksichtigt werden.

Die

Bundeswahlleiterin empfiehlt Wahlberechtigten,

die ihre Stimme per Briefwahl abgeben möchten,

sich frühzeitig darum zum kümmern: Den für die

Briefwahl nötigen Wahlschein können sie bei der

Gemeinde ihres Hauptwohnortes persönlich oder

schriftlich, zum Beispiel auch per Fax oder

E-Mail, beantragen. Bei vielen Gemeinden kann

man die Unterlagen online anfordern; eine

telefonische Antragstellung ist jedoch nicht

möglich. Der Antrag kann auch vor dem Erhalt der

Wahlbenachrichtigung gestellt werden. Die

Wahlberechtigten können sich hierüber bei ihrer

Gemeinde informieren, beispielsweise in deren

Internetangebot.

Bei entsprechend

frühzeitiger Beantragung sollten die

Briefwahlunterlagen in der Regel von den

Wahlämtern den jeweiligen Postdienstleistern bis

spätestens 10. Februar 2025 übergeben sein und

die Wahlberechtigten innerhalb weniger Tage

erreichen. So kann auch eine Rücksendung

rechtzeitig vor dem Wahltag erfolgen.

Die

Deutsche Post stellt sicher, dass Wahlbriefe,

die bis spätestens Donnerstag, den 20. Februar

2025, vor der letzten Leerung des jeweiligen

Briefkastens eingeworfen beziehungsweise in

einer Postfiliale abgegeben werden, rechtzeitig

die auf dem Wahlbrief aufgedruckte Stelle

erreichen.

Weitere Handlungsoptionen der

Wahlberechtigten bei Briefwahl

Wer die mit

den Postlaufzeiten verbundenen Unsicherheiten

vermeiden möchte oder bis zur letzten

Briefkastenleerung am Donnerstag vor der Wahl

den Wahlbrief nicht absenden kann, sollte den

Wahlbrief direkt bei der auf dem Umschlag

aufgedruckten Stelle abgeben oder jemanden

bitten, dies zu übernehmen.

Alternativ

kann man sich trotz beantragter Briefwahl auch

noch dazu entscheiden, am Wahltag im Wahllokal

zu wählen. Dafür muss man den Wahlschein, der

den Briefwahlunterlagen beiliegt, und einen

Lichtbildausweis ins Wahllokal mitbringen. Wer

einmal einen Wahlschein beantragt hat, kann nur

noch mit diesem wählen, und zwar per Briefwahl

oder aber am Wahltag in jedem beliebigen

Wahlraum des eigenen Wahlkreises.

Wer den

Erhalt der Briefwahlunterlagen per Post nicht

abwarten möchte, kann im Antrag auf Erteilung

eines Wahlscheins auch angeben, die

Briefwahlunterlagen direkt beim Wahlamt

abzuholen, oder den Antrag persönlich dort

stellen. Vor Ort kann man den Stimmzettel

ausfüllen und den Wahlbrief direkt abgeben. So

werden gleich zwei Postwege eingespart.

Wer dagegen seine Briefwahlunterlagen nicht

rechtzeitig erhält oder verloren hat, kann

spätestens bis zum Samstag vor der Wahl (22.

Februar 2025) um 12 Uhr zu seinem Wahlamt gehen.

Wenn man dort glaubhaft versichert, dass man die

Briefwahlunterlagen nicht erhalten oder verloren

hat, wird ein neuer Wahlschein erteilt. Der

vorherige Wahlschein wird in diesem Fall für

ungültig erklärt.

Bei Fragen zum Prozedere

oder zu den Öffnungszeiten des Wahlamts vor Ort

helfen die Gemeinden gerne weiter.

Bevölkerungsstatistik: 106.150 Personen lebten

Ende 2024 in Moers

Ende des Jahres

2024 lebten 106.150 Personen in Moers. Das sind

nur 91 Personen weniger als im Jahr davor. Mit

51,3 Prozent liegt der Frauenanteil etwas über

dem der Männer. Altersmäßig ist die Gruppe der

45- bis 64-jährigen mit 29.930 Personen am

stärksten vertreten, gefolgt von den 25- bis

44-jährigen (25.859 Personen).

Bei

den Ortsteilen gewinnt Rheinkamp-Mitte hinzu

(2,6 Prozent), während Utfort und Moers-Ost

jeweils rund 1 Prozent verlieren. Sterbefälle

gab es im vergangenen Jahr in Moers 1.317.

Insgesamt zogen 4.807 Personen neu in die

Grafenstadt, wohingegen es 4.565 Wegzüge gab.

Der Statistik zugrunde liegen die Zahlen des

städtischen Melderegisters. Wie in vielen

anderen Städten auch, sind diese nicht

deckungsgleich mit den Zensus-Zahlen des

Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen.

Erneut mehr Eheschließungen in Moers

443 Paare haben sich im Jahr 2024 in Moers

standesamtlich trauen lassen - 27 mehr als im

Vorjahr (plus 7 Prozent). 2022 gab es 384

Eheschließungen. Sehr beliebt sind die

Samstagstrauungen an besonderen Orten. In

diesem Jahr sind die Standesbeamtinnen und

–beamten wieder im Moerser Schloss, im

Kammermusiksaal Martinsstift, im Alten

Landratsamt, im Peschkenhaus, im Hotel Van der

Valk, im Schloss Lauersfort und im

Fördermaschinenhaus der ehemalige Zeche

Rheinpreußen/Schacht IV im Einsatz.

Weitere Informationen über Eheschließungen und

die Samstagstermine gibt es unter den

Stichworten ‚Eheschließungen‘ und ‚Trauungen an

Samstagen‘ oder telefonisch unter 0 28 41/

201-679 und 201-690. Eine Online-Beratung ist

per E-Mail an eheschliessungen@moers.de möglich.

Stadtführungen 2025: Moers charmant

bis märchenhaft erleben

Der neue

Flyer für die Moerser Stadtführungen ist da!

Interessierte können auch 2025 wieder erleben,

was die Gästeführerinnen und Gästeführer aus der

facettenreichen, mehr als 700-jährigen

Geschichte der Grafenstadt berichten. Auf 33

verschiedenen Thementouren hören die

Teilnehmenden spannende Erlebnisse, treffen

historische Persönlichkeiten oder gehen auf

kulinarische Erlebnisreisen durch die Innenstadt

und die Ortsteile.

Über 80 feste

Termine sind geplant. Die Touren werden teils

auf dem Rad oder zu Fuß angeboten – und sind

ausgelegt von einer ca. 45-minütigen Stippvisite

bis zur fünfstündigen ausgedehnten Wanderung.

Neue und beliebte Touren für jeden Geschmack

Auch für das neue Jahr ist wieder Spannendes und

Unterhaltsames dabei.

„Wir sind

immer wieder erfreut, wie vielfältig die Themen

sind, die unsere Gästeführerinnen und

Gästeführer einbringen – und wie unterschiedlich

die Touren gestaltet sind. Da ist für jeden

Geschmack etwas dabei, und auch dieses Mal

findet sich wieder Überraschendes und Neues“,

erläutert Jens Heidenreich, Wirtschaftsförderer

der Stadt. Neu sind die drei ‚Kurzgeschichte(n)

Mittag‘ an den früheren Standorten der alten

Moerser Stadttore. Charmant wird es auf der

Zeitreise mit dem Moerser Meisje, das zum

Schmunzeln und Lachen einlädt.

Märchenhaftes begegnet Interessierten beim

interaktiven Spaziergang durch den Schlosspark.

Der ist auch Thema bei der neuen Tour ‚Grüne

Oase im Herzen von Moers‘ mit der historischen

Figur Lena Nepix. Als Radangebot steht die

römische Tour ‚Asciburgium‘ wieder auf dem

Programm. Darüber hinaus bieten die

Stadtführerinnen und Stadtführer beliebte

Rundgänge an, zum Beispiel über den ‚Lehmpastor‘

Felke.

Weiterhin auf dem Programm

stehen zudem erfolgreiche Angebote wie die

Moerser Stadtteilhäppchen, bei dem die

Gästeführerin Unterhaltsames mit Kulinarischem

‚würzt‘. Ausblick auf den Januar Die neue

Broschüre listet für die verbleibenden

Januartage noch zwei Klassiker auf: Am Sonntag,

12. Januar, und am Samstag, 25. Januar, nimmt

Erika Ollefs ihre Gäste mit auf ihre beliebte

Nachwächterführung durch die Moerser Altstadt.

Die Teilnehmenden verfolgen mit ihr

durch die Alt- und Neustadt die Spuren des

letzten Nachtwächters Franz Stöber. Start ist

nach Einbruch der Dunkelheit um 17 bzw. 18 Uhr

am Denkmal am Neumarkt. Am Sonntag, 12. Januar,

um 18.30 Uhr geht es bei Vollmond auf große

Nachtwanderung zum Geleucht. Treffpunkt ist das

Clubhaus der Freien Schwimmer am Baerler Busch.

Hier ist festes Schuhwerk nötig.

Der Flyer wird von der Wirtschaftsförderung der

Stadt Moers herausgegeben und ist ab sofort in

vielen öffentlichen Einrichtungen erhältlich.

Alle Führungen sind auch unter 'Stadtführungen'

zu finden.

Einen Vorgeschmack auf die

Führungen bekommen Interessierte auf der

interaktiven Internetseite www.moerser-stadtfuehrungen.de.

Voraussetzung zur Teilnahme bei allen Touren ist

die verbindliche Voranmeldung bei der Stadt- und

Touristinformation von Moers Marketing.

Kontakt: Kirchstraße 27a/b, Telefon 0 28 41 / 88

22 6-0.

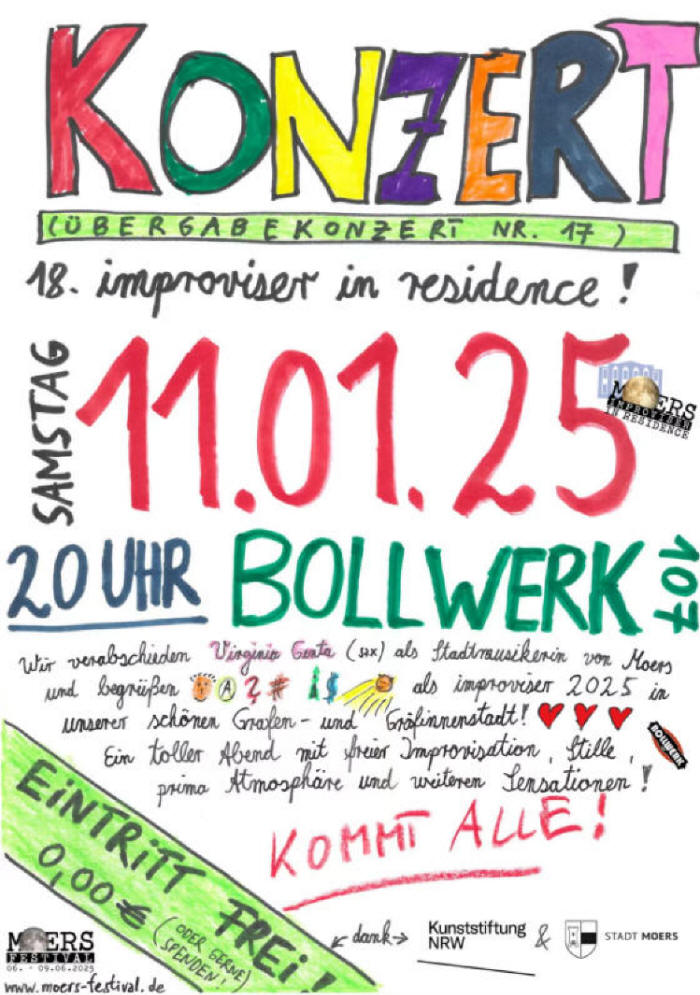

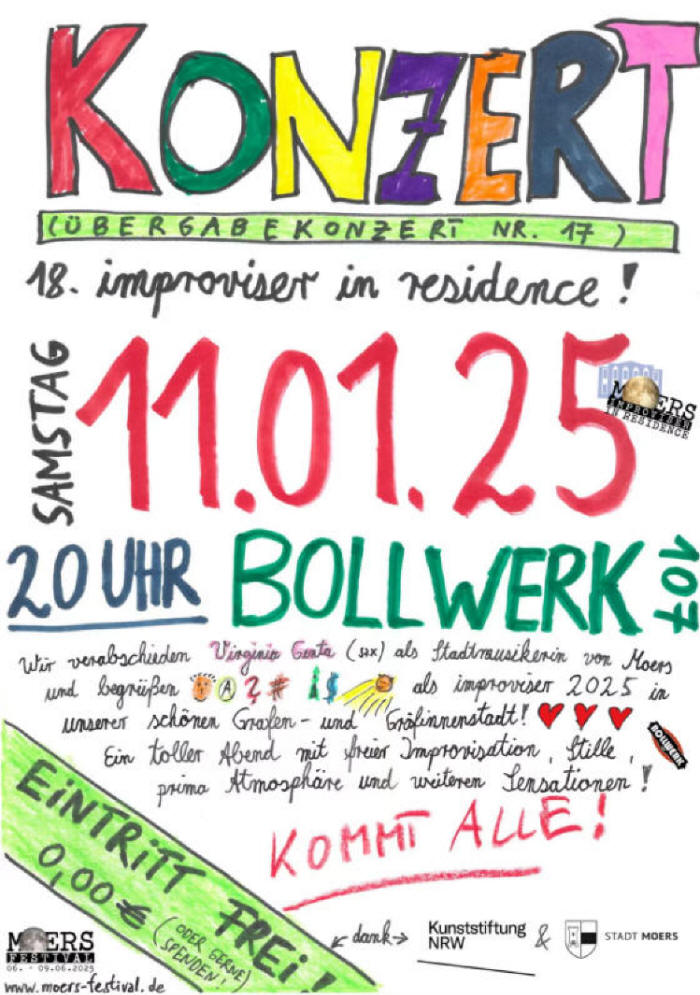

Belgischer

Jazztrompeter wird "Improviser in Residence"

beim Moers Festival

Das Moers

Festival hat am 9. Januar den "Improviser in

Residence" bekanntgegeben und heißt in diesem

Jahr den belgischen Jazztrompeter Bart Maris

willkommen. In seiner Rolle als Gast-Musiker

soll Maris eigene Projekte entwickeln, die die

lokale Kulturszene beleben und das

internationale Netzwerk des Festivals stärken.

Veranstaltet werden intime

Mini-Konzerte, Kooperationen mit dem

Schlosstheater sowie eigene Projekte und

Auftritte während des Festivals. Auch die

musikalische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

steht im Fokus der Kooperation.

Bei einem kostenfreien Übergabekonzert im

Bollwerk 107 am Samstag, 11. Januar, um 20 Uhr

reicht Virginia Genta, Improviser in Residence

2024, die Stimmgabel an Bart Maris weiter.

Anschließend werden die beiden "Improviser" in

Moers gemeinsam auftreten. Weitere

internationale Künstlerinnen und Künstler

ergänzen das Programm.

Bart Maris wurde

1965 geboren und lebt in Gent, Belgien. Der

Musiker wurde u. a. mit dem Zamu-Preis für den

besten belgischen Musiker sowie den Kulturpreis

der Stadt Gent ausgezeichnet.

Der Improviser

in Residence ist ein Projekt des Moers Festivals

und wird gefördert durch die Kunststiftung NRW

und die Stadt Moers. idr - Informationen:

https://www.moers-festival.de/

Aktuelles Eurobarometer zeigt große

Unterstützung für die EU-Agrarpolitik

Mehr Europäerinnen und Europäer als je zuvor

kennen die Gemeinsame Agrarpolitik der

Europäischen Union (GAP), und mehr als 90

Prozent meinen, dass die Landwirtschaft und die

ländlichen Räume in der EU wichtig oder sehr

wichtig für unsere Zukunft sind. Das zeigt das

aktuelle Eurobarometer zur Landwirtschaft.

Mehr als 70 Prozent der Befragten in der

EU (71 Prozent) und Deutschland (73 Prozent)

stimmen darin überein, dass die EU durch die GAP

ihre Rolle bei der Bereitstellung sicherer,

gesunder und nachhaltiger Lebensmittel von hoher

Qualität erfüllt. In Deutschland ist eine

Mehrheit der Befragten hingegen unzufrieden mit

dem Zugang zu schnellen Internetverbindungen im

ländlichen Raum: während EU-weit 37 Prozent der

Befragten diesen als schlecht oder sehr schlecht

bewerteten, sind es in Deutschland 62 Prozent.

Christophe Hansen, EU-Kommissar für

Landwirtschaft und Ernährung, der in

der kommenden Woche die Internationale Grüne

Woche in Berlin besuchen wird, sagte über

die Gemeinsame Agrarpolitik der EU: „Sie ist zu

einem echten Baustein der europäischen

Integration geworden und zeigt die Bedeutung der

Landwirtinnen und Landwirte und der

Landwirtschaft in unserer Gesellschaft. Dies ist

eine echte europäische Erfolgsgeschichte, die

eine nachhaltige Zukunft für alle gestaltet.“

Ergebnisse zur Höhe der

Unterstützung für Landwirte 70 Prozent der

Befragten in den EU27 und 72 Prozent in

Deutschland geben an, dass von der Gemeinsamen

Agrarpolitik (GAP) der EU alle EU-Bürgerinnen

und Bürger profitieren. Mehr als die Hälfte (56

Prozent) gibt an, dass die Höhe der finanziellen

Unterstützung der EU für Landwirte zur

Stabilisierung ihres Einkommens angemessen ist,

was einem Anstieg um zehn Prozentpunkte seit

2022 und dem höchsten Stand seit 2013

entspricht.

In Deutschland sagen

dies 61 Prozent der Befragten. Klimawandel und

Landwirtschaft Die Ergebnisse zeigen auch, dass

62 Prozent der Befragten EU-weit zustimmen, dass

die Landwirtschaft bereits einen wichtigen

Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels

geleistet hat (Deutschland: 61 Prozent).

Extremwetterereignisse und der Klimawandel

werden als größtes Risiko für die

Ernährungssicherheit in der EU gesehen (EU27: 49

Prozent, Deutschland: 54 Prozent).

Handelsabkommen

Die EU-Handelsabkommen

werden von den Europäerinnen und Europäer

weithin als Erfolg bewertet: Eine große Mehrheit

ist der Ansicht, dass sie der Landwirtschaft

(EU: 71 Prozent, Deutschland: 74 Prozent) und

den Verbraucherinnen und Verbrauchern in der EU

(EU und Deutschland: 66 Prozent) erhebliche

Vorteile bringen.

76 Prozent

EU-weit stimmen darin überein, dass diese

Abkommen die Diversifizierung der Märkte und der

Versorgung mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen

in der EU gewährleisten. Mehr als sieben von

zehn Befragten sind der Ansicht, dass diese

Handelsabkommen die Ausfuhren

landwirtschaftlicher Erzeugnisse aus der EU

weltweit steigern (73 Prozent) und dass sie die

Arbeits- und Umweltstandards der EU fördern,

einschließlich des Tierschutzes für die

landwirtschaftliche Produktion in anderen

Ländern (71 Prozent).

Hintergrund

Dies ist die achte Eurobarometer-Umfrage zum

Thema „Die Europäer, die Landwirtschaft und die

GAP“. Sie wurde zwischen dem 13. Juni und dem 8.

Juli 2024 in allen 27 EU-Mitgliedstaaten

durchgeführt. 26.349 Befragte aus verschiedenen

sozialen und demografischen Gruppen wurden in

ihrer Landessprache befragt. Die Umfrage gibt

einen umfassenden Überblick über die Einstellung

der Europäer zur Landwirtschaft und zur GAP.

Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss tagen

Am Montag, 20. Januar 2025, tagen

der Jugendhilfeausschuss und der Schulausschuss

der Stadt Dinslaken. Die Sitzung beginnt um

17:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen

und Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen

finden Interessierte grundsätzlich im

Ratsinformationssystem.

Kinder- und Jugendparlament tagt

Am

Dienstag, 21. Januar 2025, tagt das Kinder- und

Jugendparlament der Stadt Dinslaken. Die Sitzung

beginnt um 18:00 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen

und Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen

finden Interessierte grundsätzlich im

Ratsinformationssystem.

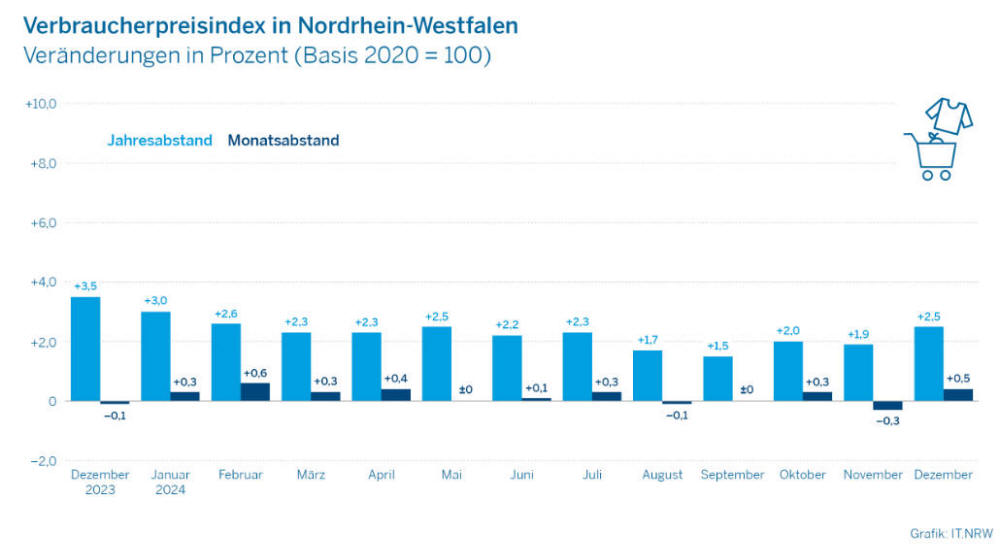

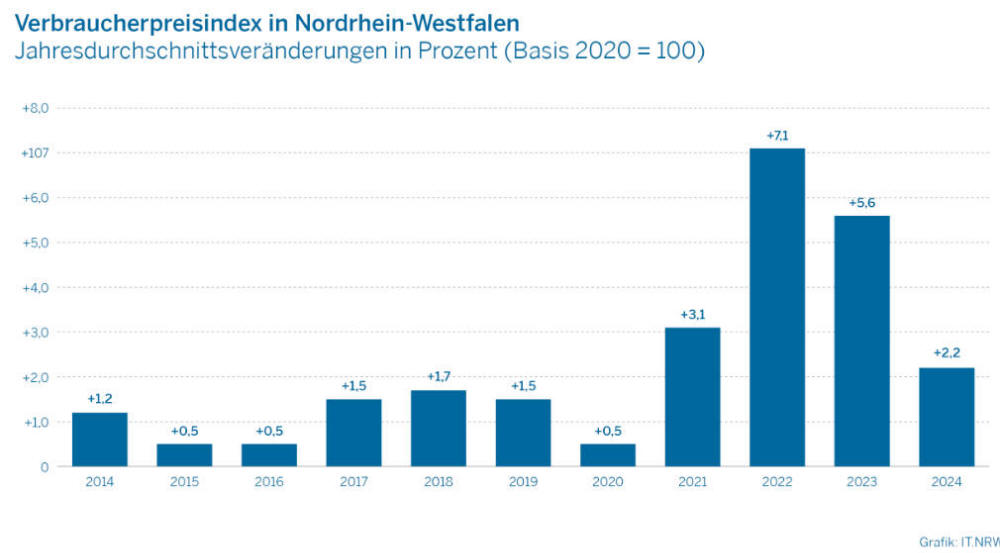

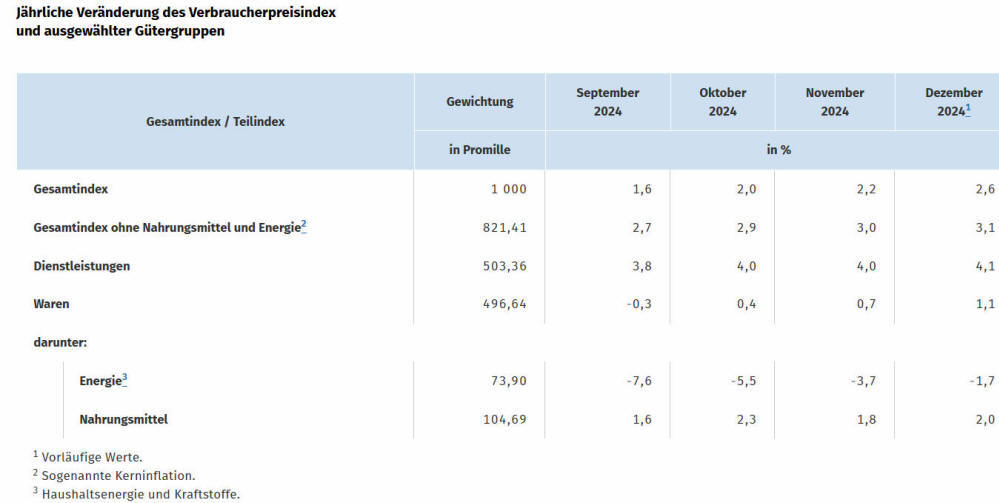

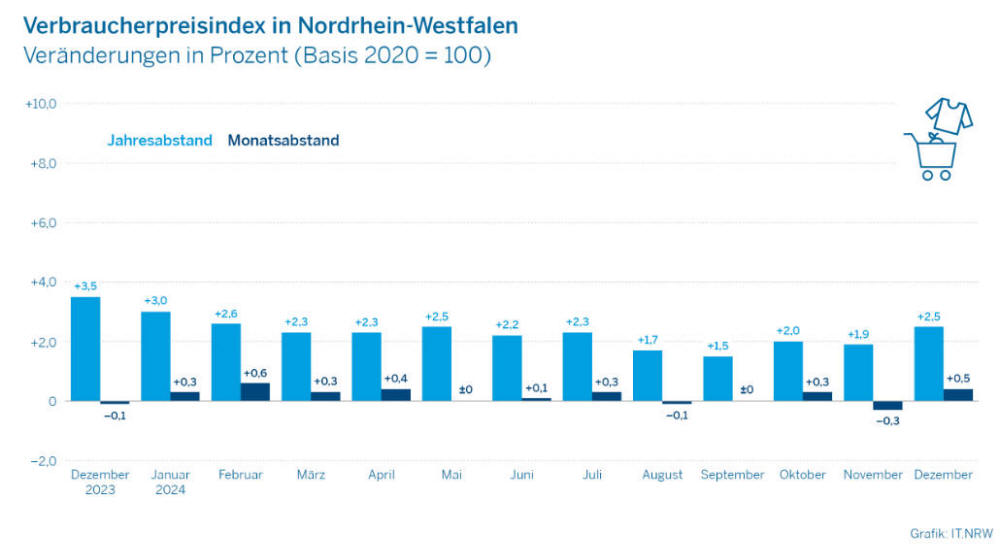

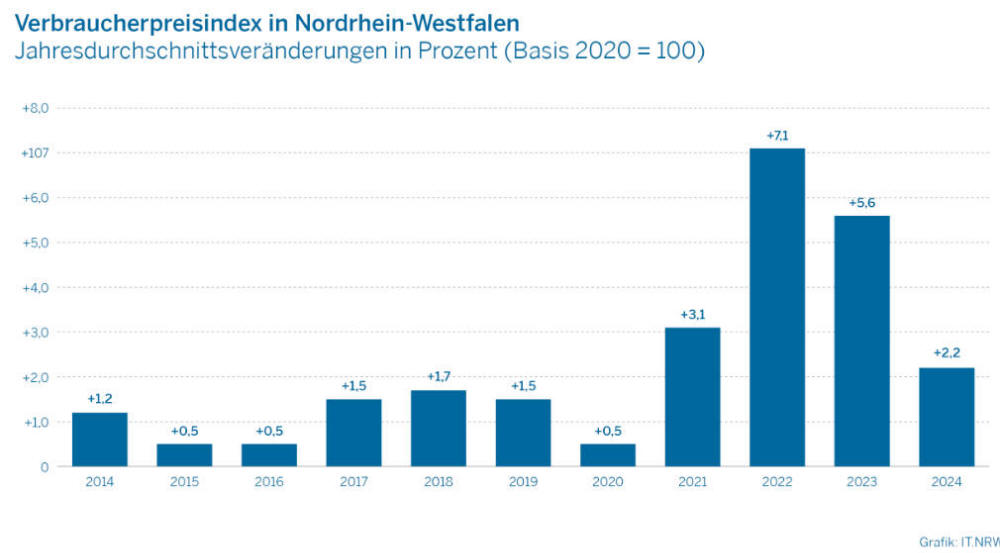

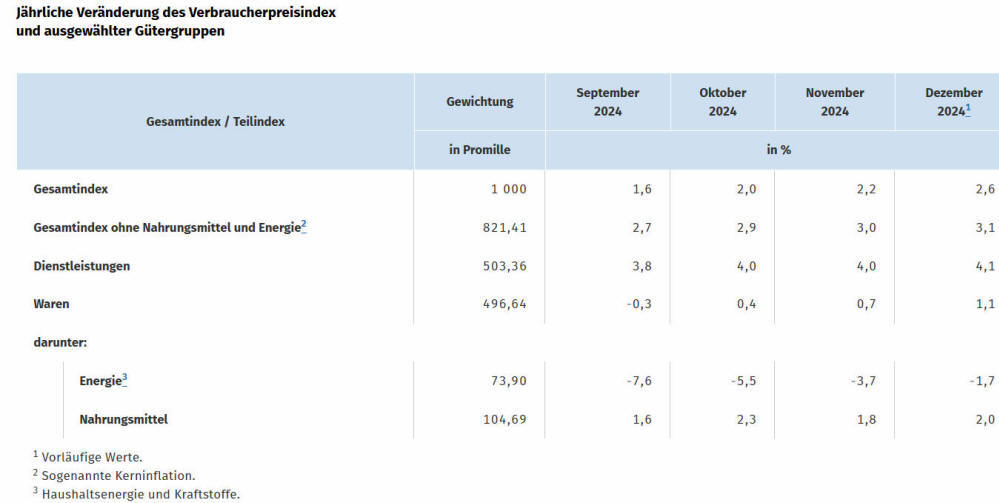

NRW-Inflationsrate lag im Dezember 2024 bei

2,5 Prozent

Der

Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen

ist von Dezember 2023 bis Dezember 2024 um

2,5 Prozent gestiegen (Basisjahr 2020 = 100).

Wie dass Statistische Landesamt anhand

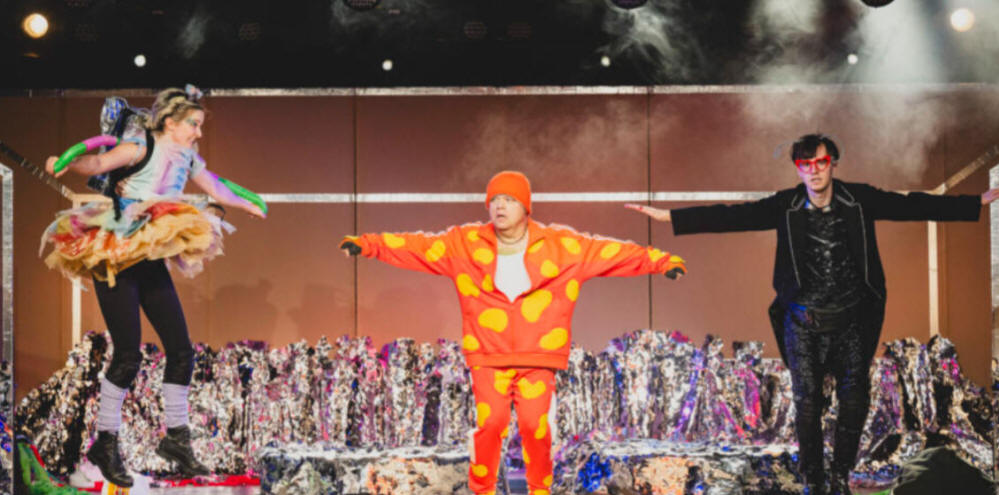

endgültiger Ergebnisse mitteilt, stiegen die

Preise gegenüber dem Vormonat (November 2024)

durchschnittlich um 0,5 Prozent. Im

Jahresdurchschnitt 2024 lag die Inflationsrate

bei 2,2 Prozent. Das war die geringste Rate seit

2020 (damals: +0,5 Prozent).

Die niedrigste monatliche Inflationsrate im

Jahr 2024 wurde im September verzeichnet

Im

Januar 2024 lag die Inflationsrate in NRW bei

3,0 Prozent. In den Folgemonaten schwankte sie

bis Juli 2024 oberhalb der Zwei-Prozent-Marke

zwischen +2,2 Prozent und +2,6 Prozent. Der

geringste Preisanstieg im Jahr 2024 wurde im

September 2024 mit +1,5 Prozent verzeichnet. Im

Jahresdurchschnitt 2024 wurden Gaststätten- und

Beherbergungsdienstleistungen um 6,7 Prozent

teurer angeboten als 2023 Zwischen 2023 und 2024

stiegen die Preise für Gaststätten- und

Beherbergungsdienstleistungen

überdurchschnittlich stark an (+6,7 Prozent).

Der Bereich „andere Waren und

Dienstleistungen” verzeichnete ebenfalls einen

deutlichen Preisanstieg (+6,3 Prozent).

Preistreiber waren dabei insbesondere die

Versicherungsdienstleistungen (+12,7 Prozent),

die stationäre Pflege für privat Versicherte

(+11,5 Prozent) und gesetzlich Versicherte

(+10,5 Prozent). Gemüse wurde 2024 günstiger,

die Butterpreise stiegen um 18,2 Prozent Die

Nahrungsmittelpreise sind zwischen 2023 und 2024

um durchschnittlich 1,4 Prozent gestiegen.

Günstiger angeboten wurden Molkereiprodukte und

Eier (−1,7 Prozent) und Gemüse (−2,0 Prozent).

Die Preise für Speisefette und -öle

(+11,4 Prozent; darunter Butter +18,2 Prozent)

stiegen ebenso wie die für Obst (+4,5 Prozent).

Unterschiedliche Preisentwicklungen bei

Haushaltsenergien im Jahr 2024 Prägend für die

Inflationsrate im Jahr 2024 war die Entwicklung

im Bereich Haushaltsenergien (−2,7 Prozent). Die

Preise für Heizöl einschließlich Betriebskosten

sanken um 8,1 Prozent, für Strom um 5,9 Prozent

und für Gas einschließlich Betriebskosten um

3,0 Prozent.

Die Preise für Fernwärme zogen indes

überdurchschnittlich an (+33,6 Prozent).

Kraftstoffpreise sind im Vergleich zu 2023 um

2,7 Prozent gefallen Die Kosten für Mobilität

(Verkehr) sind im Durchschnitt um 1,1 Prozent

gestiegen. Preistreibend war u. a. die Wartung

und Reparatur von Fahrzeugen (+6,5 Prozent).

Preisrückgänge gab es bei der kombinierten

Personenbeförderung (−8,8 Prozent), u. a. vor

dem Hintergrund der Einführung des

Deutschlandtickets im Mai 2023. Im Vergleich zu

2023 wurden 2024 Kraftstoffe ebenfalls günstiger

angeboten (Diesel −3,6 Prozent, Benzin

−2,5 Prozent).

NRW-Industrie: Energieintensive Produktion

im November 2024 um 2,1 Prozent gestiegen

Die Produktion der

NRW-Industrie ist im November 2024 nach

vorläufigen Ergebnissen kalender- und

saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber Oktober

2024 gestiegen. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, stieg die Produktion in den

energieintensiven Wirtschaftszeigen um

2,1 Prozent.

Die Produktion in der

restlichen Industrie ging gegenüber dem

entsprechenden Vormonat um 0,5 Prozent zurück.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat sank die

Produktion um 0,9 Prozent (+1,9 Prozent in der

energieintensiven und −2,3 Prozent in der

übrigen Industrie). Überwiegend

•

Produktionsanstiege in den energieintensiven

Branchen

Im Vergleich zu Oktober 2024 waren

in NRW für die energieintensiven Branchen im

November 2024 überwiegend positive Entwicklungen

zu beobachten: Innerhalb der energieintensiven

Branchen wurde für die Metallerzeugung und

Metallbearbeitung ein Produktionsanstieg von

1,8 Prozent (+1,2 Prozent ggü. dem

Vorjahresmonat) ermittelt. In der chemischen

Industrie stieg die Produktion um 0,7 Prozent

(+0,4 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat). Die

Herstellung von Glas- und Glaswaren, Keramik

sowie Verarbeitung von Steinen und Erden

konstatierte dagegen einen Produktionsrückgang

von 2,2 Prozent (−1,0 Prozent ggü. dem

Vorjahresmonat).

• Gemischtes Bild in den übrigen Branchen

In den Branchen der übrigen Industrie waren

unterschiedliche Entwicklungen zu erkennen: Die

Produktionsleistung in der Herstellung von

Bekleidung stieg um 18,1 Prozent (−0,5 Prozent

ggü. dem Vorjahresmonat). Im Bereich Herstellung

von elektrischer Ausrüstung wurde ein

Produktionsplus von 6,0 Prozent verzeichnet

(−7,6 Prozent ggü. dem Vorjahresmonat). Im

Bereich Herstellung von

Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und

optischen Erzeugnissen stieg die Produktion um

5,5 Prozent (−0,9 Prozent ggü. dem

Vorjahresmonat).

Die Herstellung von

Kraftwagen und Kraftwagenteilen vermeldete

dagegen einen Produktionsrückgang von

4,4 Prozent (+29,6 Prozent ggü. dem

Vorjahresmonat). Auch der Maschinenbau musste

einen Produktionsrückgang von 2,1 Prozent

hinnehmen (−13,2 Prozent ggü. dem

Vorjahresmonat). Rückläufige Werte im Vergleich

zu Februar 2022 sowohl in der energieintensiven

als auch in der übrigen Industrie

• Im

Vergleich zu Februar 2022, zu Beginn des Krieges

in der Ukraine, sank die Produktion im November

2024 insgesamt um 11,2 Prozent (−14,4 Prozent in

der energieintensiven Industrie; −9,4 Prozent in

der übrigen Industrie). Diese Pressemitteilung

zur Entwicklung der Produktionsindizes in der

NRW-Industrie ist auf Basis vorläufiger

Ergebnisse erstellt.

Aufgrund der

Folgen der Corona-Krise und des Krieges in der

Ukraine kann es zu sehr unterschiedlichen

Ergebnissen im Vormonats- und Vorjahresvergleich

kommen. Energieintensive Industriebereiche sind

Wirtschaftszweige mit einem vergleichsweise

hohen Energieverbrauch je produzierter Einheit.

Hierzu zählen die Herstellung von

chemischen Erzeugnissen, die Metallerzeugung,

die Kokerei und Mineralölverarbeitung, die

Herstellung von Glas- und Glaswaren, Keramik,

Verarbeitung von Steinen und Erden, die

Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus

sowie die Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb-

und Korkwaren (ohne Möbel). Alle übrigen

Industriebranchen wurden hier als nicht

energieintensiv eingestuft.

Donnerstag, 9.

Januar 2025

Bundesregierung

beschließt Wohnungslosenbericht 2024

Bericht

gibt Auskunft über die Anzahl der in Deutschland

wohnungslosen Menschen

Das

Bundeskabinett hat am 8. Januar 2025 den vom

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen vorgelegten Wohnungslosenbericht

2024 beschlossen. Mit diesem wird nach 2022 zum

zweiten Mal ein gesamtdeutscher Überblick über

die Situation wohnungsloser Menschen vorgelegt.

Der Bericht enthält Informationen und Analysen

über Umfang und Struktur von Wohnungslosigkeit

im Bundesgebiet.

Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen: „Der Bericht

zeigt, dass die Obdach- und Wohnungslosigkeit in

Deutschland unterschiedliche Formen und Ursachen

hat und bei weitem kein rein städtisches Problem

darstellt. Mit dem Nationalen Aktionsplan gegen

Wohnungslosigkeit hat der Bund daher den Weg

geebnet, abgestimmt mit den Ländern, Kommunen

und der Zivilgesellschaft, die Herausforderung

der Bekämpfung der Obdachlosigkeit langfristig

anzugehen.

Hierfür haben wir im letzten

Jahr eine Kompetenzstelle des Bundes beim BBSR

eingerichtet. Derzeit werden dort Maßnahmen

erarbeitet, um zum Beispiel Frauen und Kinder in

Obdachlosenunterkünften durch bessere Standards

zu schützen. Um mehr bezahlbaren Wohnraum zu

schaffen und damit auch Menschen, die

gegenwärtig wohnungs- und obdachlos sind, eine

Wohnung zu ermöglichen, investiert der Bund bis

2028 mehr als 20 Milliarden Euro in den sozialen

Wohnungsbau.

Auch die neue

Wohngemeinnützigkeit, die am 1. Januar 2025

gestartet ist, kann hierbei helfen. Und mit der

Erhöhung des Wohngeldes zu Jahresbeginn um

durchschnittlich 15% unterstützt der Bund

präventiv Menschen, die durch hohe Miet- und

Energiekosten stark belastet werden.“

Zum Wohnungslosenbericht

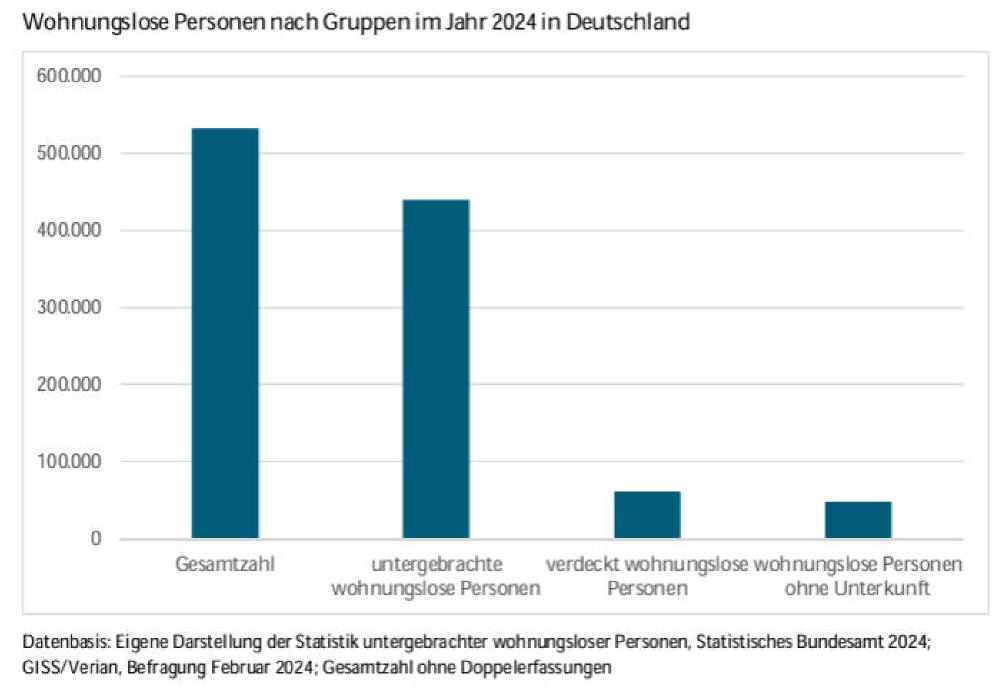

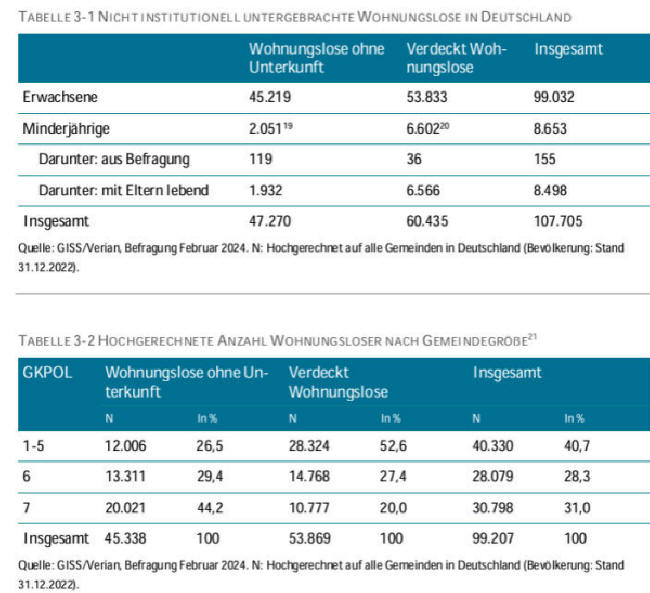

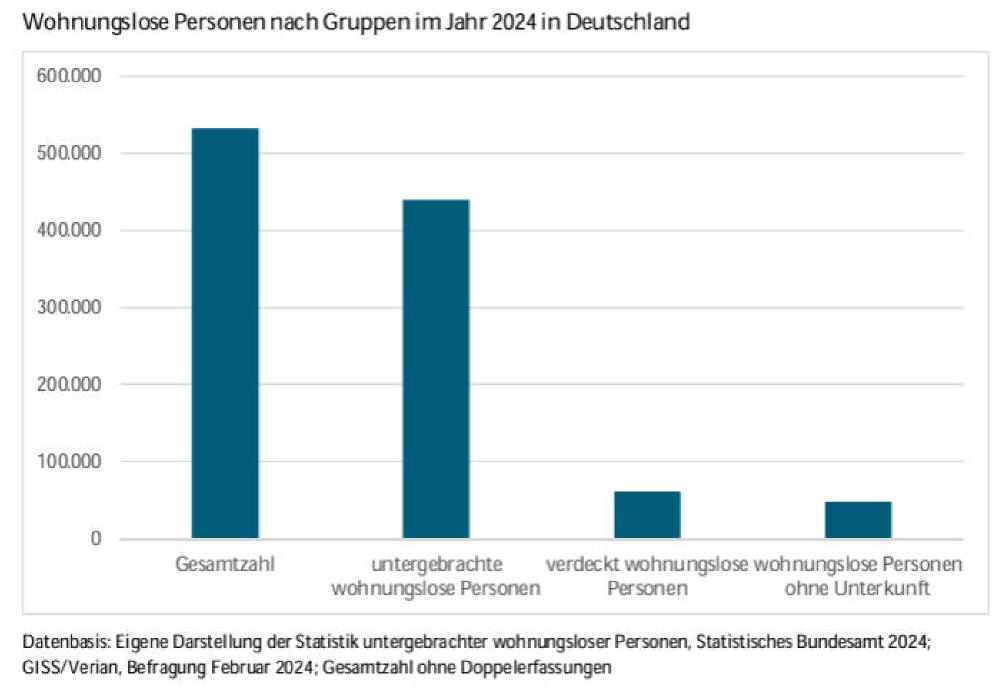

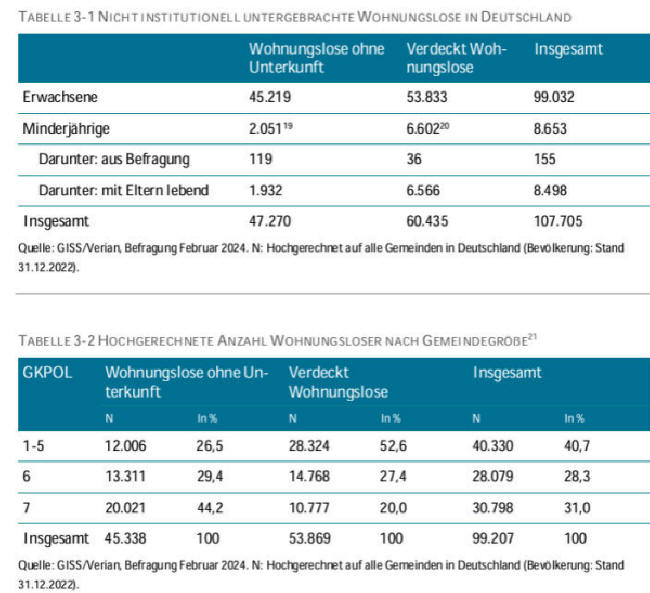

Im Mittelpunkt des

Berichtes stehen drei Gruppen von wohnungslosen

Personen: Die untergebrachten wohnungslosen

Personen, über die das Statistische Bundesamt

Daten erhebt und jährlich eine Statistik

erstellt, des Weiteren die Gruppen der verdeckt

wohnungslosen Personen und die der wohnungslosen

Menschen ohne Unterkunft, zu denen das

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen einen empirischen Forschungsauftrag

vergeben hat, um mittels einer hochgerechneten

Stichprobe entsprechende Informationen zu

gewinnen.

laut der Statistik und der

empirischen Erhebung waren Ende Januar/Anfang

Februar 2024 rund 439.500 Personen im System der

Wohnungsnotfallhilfe untergebracht, weitere rund

60.400 Personen bei Angehörigen, Freunden oder

Bekannten untergekommen (verdeckt wohnungslose

Personen).

Rund 47.300 Personen lebten auf der Straße

oder in Behelfsunterkünften. Berücksichtigt man

rund 15.600 Doppelerfassungen, leben in

Deutschland damit insgesamt rund 531.600

wohnungslose Menschen. Dabei umfasst die

Statistik untergebrachter wohnungsloser Menschen

gemäß gesetzlicher Definition von

Wohnungslosigkeit auch in Unterkünften für

Geflüchtete untergebrachte Personen, wenn ihr

Asylverfahren positiv abgeschlossen wurde (z. B.

Asylberechtigung, Flüchtlingseigenschaft,

subsidiärer Schutz) und sie zur Vermeidung von

ansonsten eintretender Wohnungslosigkeit in der

Unterkunft verbleiben.

Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis über

das Chancen-Aufenthaltsrecht erhalten haben, und

Geflüchtete aus der Ukraine, die im Rahmen einer

Aufenthaltsgewährung zum vorübergehenden Schutz

nach § 24 Aufenthaltsgesetz (AufenthG)

aufgenommen wurden, sind ebenfalls in der

Statistik berücksichtigt, wenn sie untergebracht

sind und nicht über einen Mietvertrag oder

Ähnliches verfügen.

All dies sowie die

Ausweitung der Gemeindestichprobe in der

aktuellen empirischen Erhebung in Verbindung mit

der Verringerung von Untererfassungen in der

Statistik führt dazu, dass im Vergleich zu 2022

ein Anstieg der Wohnungslosenzahlen zu

verzeichnen ist.

Die Bundesregierung

sieht sich in der Verantwortung, zum Ziel der

Überwindung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit

beizutragen und hat deshalb in Übereinstimmung

mit den Initiativen der Europäischen Union, das

Ziel bekräftigt, die Wohnungs- und

Obdachlosigkeit bis zum Jahr 2030 in Deutschland

zu überwinden. Hierfür wurde am 24. April 2024

der Nationale Aktionsplan gegen

Wohnungslosigkeit beschlossen, der als

bundesweiter Handlungsleitfaden erstmals die

gemeinschaftlichen Anstrengungen aller Ebenen

zur Überwindung der Wohnungs- und

Obdachlosigkeit in Deutschland abbildet.

Er identifiziert Rahmenbedingungen und

Herausforderungen. Mit seinen inhaltlichen

Leitlinien und den Leitlinien zum Verfahren gibt

es einen von allen beteiligten Akteuren

akzeptierten und abgestimmten Handlungsrahmen.

Mehr Informationen zum Nationalen Aktionsplan

gegen Wohnungslosigkeit finden Sie

hier. Den Wohnungslosenbericht 2024 können

Sie

hier einsehen.

Bundestagswahl 2025: Bundeswahlausschuss

entscheidet über Anerkennung von Parteien

In einer öffentlichen Sitzung entscheidet der

Bundeswahlausschuss über die Anerkennung von

politischen Vereinigungen als Parteien zur

Bundestagswahl am 23. Februar 2025. Die Sitzung

findet am 13. und 14. Januar 2025, jeweils ab

9:00 Uhr im Deutschen Bundestag in Berlin,

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang

Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101

(Anhörungssaal) statt.

Der

Bundeswahlausschuss stellt für alle Wahlorgane

zur bevorstehenden Bundestagswahl verbindlich

fest, welche Parteien im Deutschen Bundestag

oder in einem Landtag seit deren letzter Wahl

aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen

mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten

waren. Diese Parteien können Wahlvorschläge bei

den Landes- und Kreiswahlleitungen einreichen,

ohne Unterstützungsunterschriften vorlegen zu

müssen.

Welche sonstigen Vereinigungen,

die der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung an

der Wahl des 21. Deutschen Bundestages angezeigt

haben, für diese Wahl als Parteien im Sinne des

§ 2 Parteiengesetz anzuerkennen sind und damit

Wahlvorschläge bei den Landes- und

Kreiswahlleitungen einreichen können, für die

sie unter anderem entsprechende

Unterstützungsunterschriften nachweisen müssen.

Gegen eine Feststellung des

Bundeswahlausschusses kann eine Partei oder

Vereinigung innerhalb von vier Tagen nach

Bekanntgabe eine Beschwerde an das

Bundesverfassungsgericht erheben.

Das Bundesverfassungsgericht muss dann bis zum

23. Januar 2025 über die Beschwerden

entscheiden. Bis zur Entscheidung müssen die

Wahlorgane die Partei oder Vereinigung wie eine

wahlvorschlagsberechtigte Partei behandeln. Bis

zum Ablauf der Einreichungsfrist am

7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Vereinigungen

der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung

an der Bundestagswahl 2025 angezeigt (2021:

87 Beteiligungsanzeigen).

Die Sitzung

wird live im Internet (www.bundestag.de)

übertragen. Im Nachgang ist sie in der Mediathek

des Bundestages (www.bundestag.de/mediathek)

abrufbar.

Bundestagswahl: 56

Parteien und politische Vereinigungen haben

Beteiligung angezeigt

Bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am

7. Januar 2025, 18:00 Uhr haben 56 Parteien und

politische Vereinigungen der Bundeswahlleiterin

angezeigt, dass sie sich an der Bundestagswahl

2025 beteiligen wollen. Wie die

Bundeswahlleiterin weiter mitteilt, ist dies für

die meisten Parteien und politischen

Vereinigungen Voraussetzung für die Teilnahme an

der Bundestagswahl.

Nur Parteien,

die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag

seit deren letzter Wahl aufgrund eigener

Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens

fünf Abgeordneten vertreten sind, können ihre

Wahlvorschläge direkt bei den zuständigen

Landes- beziehungsweise Kreiswahlleitungen

einreichen. Alle übrigen Parteien und

politischen Vereinigungen müssen zuvor der

Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung schriftlich

anzeigen.

Im Einzelnen haben

folgende Parteien und politischen Vereinigungen

ihre Beteiligungsanzeige bei der

Bundeswahlleiterin eingereicht (Reihenfolge nach

Eingang): Kurzbezeichnung Parteiname

Zusatzbezeichnung (nur, wenn im Wahlverfahren

verwendet)

1 PfM Partei für Motorsport

2

BP Bayernpartei

3 Bündnis GRAL BündnisGRAL -

Ganzheitliches Recht Auf Leben

4 MLPD

Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands

5 IBD Identitäre Bewegung e.V.

6 PDR

Partei der Rentner Landesverband Berlin

7

BüSo Bürgerrechtsbewegung Solidarität

8 APPD

Anarchische Pogo-Partei Deutschlands

9

Anarchie-Partei

10 Anarcho-Partei

11

iNSDAP interNationalSozialistische Deutsche

ArbeiterPartei

12 Ultranation

13

Gartenpartei Gartenpartei

14 PdH Partei der

Humanisten Fakten, Freiheit, Fortschritt

15

Vereinigte Direktkandidaten

16 dieBasis

Basisdemokratische Partei Deutschland

17 Die

Gerechtigkeitspartei – Team Todenhöfer

18

MENSCHLICHE WELT Menschliche Welt für das Wohl

und Glücklichsein aller

19 PDR Partei der

Rentner

20 ZRSD Bundeszentralrat der

Schwarzen in Deutschland

21 Bündnis C

Bündnis C - Christen für Deutschland

22 DG

Die Guten

23 BÜNDNIS DEUTSCHLAND BÜNDNIS

DEUTSCHLAND

24 UNABHÄNGIGE UNABHÄNGIGE für

bürgernahe Demokratie

25 Partei Orange

26 DE2040 Deutschland 2040

27 Die PARTEI

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz,

Elitenförderung und basisdemokratische

Initiative

28 FREIE SACHSEN FREIE SACHSEN

29 Tierschutzpartei PARTEI MENSCH UMWELT

TIERSCHUTZ

30 Volksabstimmung Ab

jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung Politik

für die Menschen

31 CSC Cannabis Social Club

32 MERA25 MERA25 - Gemeinsam für Europäische

Unabhängigkeit

33 ÖDP

Ökologisch-Demokratische Partei Die

Naturschutzpartei

34 VPD

Volksstimmen-Partei-Deutschland

35 SSW

Südschleswigscher Wählerverband

36 IDA

Initiative für Demokratie und Aufklärung

37

LD Liberale Demokraten – Die Sozialliberalen

38 Die LIEBE Die LIEBE Europäische Partei

39

Volt Volt Deutschland

40 WerteUnion

WerteUnion

41 DAVA Demokratische Allianz für

Vielfalt und Aufbruch

42 SGP Sozialistische

Gleichheitspartei, Vierte Internationale

43

Verjüngungsforschung Partei für

Verjüngungsforschung

44 THP Thüringer

Heimatpartei

45 A L AL ( Partei )

46 PdF

Partei des Fortschritts

47 sonstige DIE

SONSTIGEN X

48 DrA Dr. Ansay Partei

49

DIE NEUE MITTE DIE NEUE MITTE Zurück zur

Vernunft.

50 V-Partei³ V-Partei³ - Partei für

Veränderung, Vegetarier und Veganer

51 Bund

Köln

52 PIRATEN Piratenpartei Deutschland

53 Unity Party of Germany

54 SAI4Paris

Brücke Partei

55 Döner Partei Deutsche

Partei für die ökonomische Neuordnung

essentieller Ressourcen

56 Wachstumswandel

Über die Anerkennung dieser

Vereinigungen als Parteien für die

Bundestagswahl als Voraussetzung für die

Einreichung von Wahlvorschlägen entscheidet der

Bundeswahlausschuss spätestens am 40. Tag vor

der Bundestagswahl (§ 18 Absatz 4

Bundeswahlgesetz in Verbindung mit § 1

Ziffer 1 b) Verordnung über die Abkürzung von

Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21.

Deutschen Bundestag).

Die

öffentliche Sitzung des Bundeswahlausschusses

findet daher spätestens am 14. Januar 2025 im

Deutschen Bundestag in Berlin,

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (Eingang

Adele-Schreiber-Krieger-Straße 1), Raum 3.101

(Anhörungssaal) statt. Hierüber informiert die

Bundeswahlleiterin in einer gesonderten

Pressemitteilung am 8. Januar 2025.

Wahlvorschläge von Parteien müssen bis zum

20. Januar 2025, 18:00 Uhr eingereicht werden,

und zwar als Landeslisten bei den zuständigen

Landeswahlleitungen oder als Kreiswahlvorschläge

bei den zuständigen Kreiswahlleitungen.

Aber nicht nur Parteien können

Wahlkreisbewerbende nominieren; auch Gruppen von

Wahlberechtigten eines Wahlkreises können andere

Kreiswahlvorschläge für sogenannte

„Einzelbewerbende“ bis zum 20. Januar 2025,

18:00 Uhr bei den Kreiswahlleitungen einreichen.

Über die Zulassung der Wahlvorschläge

entscheiden je nach Zuständigkeit die Landes-

oder Kreiswahlausschüsse am 24. Januar 2025.

Gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 und § 26 Absatz 1

Satz 3 Bundeswahlgesetz können

Kreiswahlvorschläge einer Partei nur dann

zugelassen werden, wenn für die Partei in dem

betreffenden Land eine Landesliste zugelassen

wird.

2024 war das wärmste

Jahr an Emscher und Lippe seit 1931

Die Niederschlagsbilanz von

Emschergenossenschaft und Lippeverband für den

Dezember 2024 fällt unterdurchschnittlich aus –

anders als noch ein Jahr zuvor, als es infolge

von anhaltendem Dauerregen zu wochenlangen

Hochwässern in der Region kam. Die Bilanz für

das gesamte Kalenderjahr 2024 fällt dagegen

wiederum überdurchschnittlich nass aus.

Eine neue Rekordmarke erreichte die

durchschnittliche Jahrestemperatur: Mit im

Mittel 12,3 Grad war 2024 das wärmste bisher

aufgezeichnete Jahr an Emscher und Lippe seit

1931. Der Dezember 2024 ist mit 62,7 mm im

Emscher-Gebiet und 57,2 mm im Lippe-Gebiet nur

unterdurchschnittlich nass gewesen. Ein

Millimeter entspricht einem Liter Regen pro

Quadratmeter.

Der größte

Tagesniederschlag fiel in beiden

Flusseinzugsgebieten jeweils am 5. Dezember

2024. An diesem Tag fielen im Emscher-Gebiet

maximal 22,3 mm an der Station Mülheim an der

Ruhr-Frohnhauser Weg. Im Gebiet des

Lippeverbandes fiel der maximale

Tagesniederschlag an der Station Hünxe-Schacht

Lohberg. Dort fielen 21,7 mm innerhalb eines

Tages. Im Dezember gab es zwei längere Phasen

ohne oder mit kaum Niederschlag. Einmal vier

Tage vom 10. bis zum 13. Dezember und einmal

sieben Tage vom 25.12. bis zum 31. Dezember.

Das Monatsmittel der Lufttemperatur im

Dezember betrug 5,1 Grad. Damit liegt der

Dezember 1,2 Grad über dem langjährigen Mittel

von 3,9 Grad. Kalenderjahr 2024 Der Niederschlag

im Kalenderjahr 2024 war im Gegensatz zum

Dezember-Monat überdurchschnittlich nass. Im

Emscher-Gebiet liegt der Jahresniederschlag mit

931 mm deutlich über dem 130-jährigen Mittel von

799 mm.

Damit landet das

Kalenderjahr 2024 auf Platz 13 der vergangenen

94 Kalenderjahre. Im Gebiet des Lippeverbandes

liegt der Jahresniederschlag bei 874 mm und

somit auch deutlich über dem 130-jährigen Mittel

von 766 mm. Das bedeutet im Lippe-Gebiet Platz

20 der vergangenen 94 Kalenderjahre. Es folgt

also auf das Rekordjahr 2023 ein weiteres

überdurchschnittlich nasses Jahr.

Wie bereits bei der Auswertung des

Wasserwirtschaftsjahres 2024 (November 2023 bis

Oktober 2024) war der Mai im Kalenderjahr 2024

der Monat mit dem meisten Niederschlag. Deutlich

nasser als das Mittel waren auch der Februar und

der April. Einzig die Monate Juli und Dezember

waren unterdurchschnittlich. Das Jahresmittel

der Lufttemperatur lag bei 12,3 Grad

(langjähriges Mittel: 10,7 Grad) und knackt

somit den bisherigen Höchstwert aus dem

vorherigen Jahr von 12,2 Grad.

Damit

ist das Kalenderjahr 2024 im EGLV-Gebiet das

wärmste bisher aufgezeichnete Kalenderjahr ab

1931. Emschergenossenschaft und Lippeverband

Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV)

sind öffentlich-rechtliche

Wasserwirtschaftsunternehmen, die als Leitidee

des eigenen Handelns das Genossenschaftsprinzip

leben. Die Aufgaben der 1899 gegründeten

Emschergenossenschaft sind unter anderem die

Unterhaltung der Emscher, die Abwasserentsorgung

und -reinigung sowie der Hochwasserschutz.

Der 1926 gegründete Lippeverband

bewirtschaftet das Flusseinzugsgebiet der Lippe

im nördlichen Ruhrgebiet und baute unter anderem

den Lippe-Zufluss Seseke naturnah um. Gemeinsam

haben Emschergenossenschaft und Lippeverband

rund 1.700 Beschäftigte und sind Deutschlands

größter Abwasserentsorger und Betreiber von

Kläranlagen und Pumpwerken (rund 782 Kilometer

Wasserläufe, rund 1533 Kilometer Abwasserkanäle,

546 Pumpwerke und 59 Kläranlagen). www.eglv.de

Trauer um Bürgermeisterin a.D. Sonja

Northing: Kondolenzbuch liegt öffentlich aus

Im Klever Rathaus liegt ein Kondolenzbuch für

Bürgermeisterin a.D. Sonja Northing aus. Foto:

Markus van Offern. Das

Kondolenzbuch liegt im Rathausfoyer, 1.

Obergeschoss vor dem Ratssaal, aus.

Foto: Markus van Offern

Die Stadt Kleve

trauert um ihre Bürgermeisterin a.D. und

Kollegin Sonja Northing. Überraschend ist sie am

Montag, den 16. Dezember 2024, im Alter von nur

56 Jahren verstorben. Viele Menschen in Kleve

hat ihr Tod tief bewegt. Zahlreiche Bürgerinnen

und Bürger drückten in den vergangenen Wochen

ihre Anteilnahme aus. Viele möchten Abschied

nehmen von Kleves erster Bürgermeisterin.

Seit dem 2. Januar 2025 liegt daher im

Klever Rathaus, 1. Etage, im Foyer vor dem

Ratssaal, ein Kondolenzbuch öffentlich aus.

Während der Öffnungszeiten des Rathauses können

alle Bürgerinnen und Bürger, die Sonja Northing

einen letzten Gruß zukommen lassen möchten, eine

persönliche Botschaft in das Kondolenzbuch

eintragen. Das Buch wird dort noch bis Freitag,

den 31. Januar 2025, ausliegen. Anschließend

wird es den Angehörigen übergeben.

Sonja

Northing wurde am 13. September 2015 zur ersten

Bürgermeisterin der Stadt Kleve gewählt. Einer

Aufgabe, der sie stets mit Freude, Offenheit und

viel Herzblut nachgegangen ist. Ihr war der

Dialog und der Austausch mit der Politik sowie

eine konstruktive und zielorientierte

Zusammenarbeit stets wichtig, damit für ihre

Heimatstadt Kleve, die sie so sehr liebte, die

besten Lösungen gefunden werden konnten. Bei der

Bewältigung der großen Fluchtbewegungen 2015

übernahm sie eine federführende Rolle, zeigte

Tatkraft und Pragmatismus. Sie war stolz auf die

gelebte Willkommenskultur, auf das gelebte