|

Samstag, 1. März, Sonntag, 2. März 2025 - Zero

Discrimination Day am 1. März

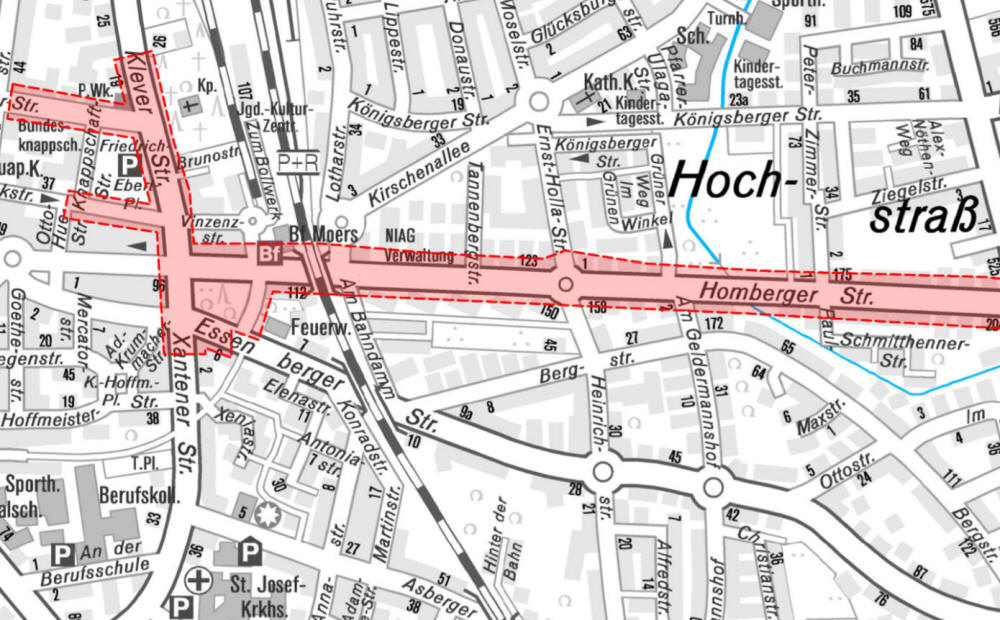

Landesgartenschau Kleve: Bezirksregierung gibt

grünes Licht für den Start der Planungen

Nachdem die Landesgartenschau 2029 in Kleve seit

Anfang Februar ein Logo und eine visuelle

Identität hat, können nun auch die Arbeiten am

Gelände der Landesgartenschau richtig beginnen:

Die Stadt Kleve hat von der Bezirksregierung

Düsseldorf die Erlaubnis zum sogenannten

„vorzeitigen Maßnahmenbeginn“ erhalten.

Hintergrund sind Förderanträge, die durch die

Stadt Kleve gestellt wurden. Für gewöhnlich

dürfen Planungs- und Baumaßnahmen, für die eine

öffentliche Förderung beantragt wird, erst nach

Erteilung des Bewilligungsbescheides begonnen

werden. Da die eingereichten Förderanträge zur

Landesgartenschau jedoch umfangreich sind und

deren Prüfung einige Zeit in Anspruch nimmt, hat

die Stadt Kleve gleichzeitig die Zulassung eines

vorzeitigen Maßnahmenbeginns beantragt.

Durch die nun vorliegende Erlaubnis muss die

Stadt Kleve nicht auf den endgültigen

Bewilligungsbescheid warten, sondern darf ab

sofort Aufträge für die Landesgartenschau 2029

in Kleve vergeben, ohne die Förderung zu

riskieren.

Landesgartenschau LAGA Kermisdahl

Voraussichtlich unterstützt das Land NRW die

Landesgartenschau in Kleve mit einer

Pauschalförderung von 6 Mio. Euro. Die Förderung

ist für die Daueranlagen innerhalb des

eintrittspflichtigen Bereiches der

Landesgartenschau einzusetzen. Förderanträge für

sonstige Flächen und Programme werden im Zuge

der weiteren Planung gestellt.

In einem

ersten Schritt soll nun ein Planungswettbewerb

für das Gelände der Landesgartenschau

durchgeführt werden. Planungsbüros haben im

Rahmen des Wettbewerbs die Gelegenheit, ihre

kreativen Ideen für die Landesgartenschau in

Kleve auszuarbeiten. Eine Jury wird aus allen

eingereichten Entwürfen die beste Gestaltung

küren. Der Gewinnerentwurf ist anschließend die

Grundlage für die Landesgartenschau in Kleve.

Um einen Planungswettbewerb dieser Dimension

rechtssicher durchführen zu können, wird die

Stadt Kleve ein externes Wettbewerbsmanagement

einsetzen. Der Fokus des Wettbewerbs liegt auf

den sogenannten Daueranlagen; das sind die

Anlagen, die auch nach der Landesgartenschau

bestehen bleiben und das Stadtbild nachhaltig

prägen. Im Rahmen des Wettbewerbs werden aber

auch die vorgesehenen Flächen für

Ausstellungsbeiträge zugewiesen und geplant.

Die Flächen für die Landesgartenschau stehen

inzwischen größtenteils fest und werden zur

Vorbereitung des Planungswettbewerbs zeitnah

vermessen. Die Veranstaltung wird überwiegend

auf städtischen Flächen stattfinden. Für die

landwirtschaftlich genutzten Flächen in den

Galleien konnte in den Verhandlungen zwischen

der Stadt Kleve und dem Flächeneigentümer keine

Einigung erzielt werden, sodass nicht alle

landwirtschaftlich genutzten Flächen Teil der

Landesgartenschau werden können.

Da

Planungssicherheit jedoch eine zwingende

Voraussetzung für die weiteren Schritte der

Umsetzung sowie für die Ausschreibung des

Planungswettbewerbs ist, wird künftig mit den

verfügbaren Flächen weitergearbeitet.

In

der Bewerbungsbroschüre waren die betroffenen

Flächen für Ausstellungsbeiträge der

Landwirtschaft vorgesehen. Eine Ausstellung der

niederrheinischen Landwirtschaft in der

ursprünglich vorgesehenen Größenordnung wird

demnach nicht möglich sein. Gleichwohl ist der

Stadt Kleve eine Integration des Themas in die

Landesgartenschau auf den übrigen Flächen

wichtig, sodass es bei den anstehenden Planungen

stets mitgedacht wird.

Als Fläche für die

geplanten Themengärten werden die Flächen rund

um das ehemalige Hallenbad, insbesondere der im

Süden angrenzende Bolzplatz, eingeplant. Die

Fläche befindet sich im Eigentum der Stadt Kleve

und kann demnach auf diese Weise auch dauerhaft

aufgewertet werden.

Pädagogische Mitarbeiter*innen für den

Kinderschutz an Schulen fit gemacht

Insgesamt 20 Lehrer*innen,

Schulsozialarbeiter*innen, Sonderpädagogen*innen

und Erzieher*innen im Ganztag haben die

neuntägige Ausbildung zur Fachkraft für

Intervention und Prävention bei sexualisierter

Gewalt an Schulen (FFIPS) erfolgreich

absolviert.

Die Teilnehmer*innen aus

Bottrop, Gelsenkirchen, Duisburg, Kamp-Lintfort,

Mülheim und Oberhausen durchliefen ein

Schulungskonzept aus fünf Modulen mit den Themen

"Basiswissen sexualisierte Gewalt",

"Schutzkonzept", "Intervention bei

sexualisierter Gewalt", "Prävention" und

"Reflektion und Prüfung". Durchgeführt wurden

die Module durch Fachberater*innen aus

verschiedenen Beratungsstellen aus dem

Ruhrgebiet.

Die Fortbildung ist eine

Initiative der Deutschen Kinderschutzstiftung

Hänsel + Gretel und wird gefördert durch die

Stiftung der Sparda-Bank West. Im Rahmen einer

kleinen Feierstunde im Schulungsort Haus

Ripshorst in Oberhausen erhielten die

Teilnehmer*innen ihre Abschlusszertifikate und

können nun in ihren eigenen Schulen die Themen

als Multiplikatoren*innen ins Kollegium tragen.

Bildnachweis: © Deutsche Kinderschutzstiftung

Hänsel + Gretel

Auslöser für FFIPS waren

u.a. Umfragen, die gezeigt haben, dass die mit

der Fortbildung angesprochenen Zielgruppen

zumeist keine ausreichenden Vorkenntnisse im

Bereich des präventiven Schutzes von Kindern vor

sexualisierter Gewalt oder auch in der

Intervention haben, sagt der ehemalige Lehrer

und für die FFIPS-Organisation verantwortliche

Alfred Seidensticker, Deutsche

Kinderschutzstiftung Hänsel + Gretel.

"Sowohl in der universitären Ausbildung, als

auch in der zweiten Ausbildungsphase in den

Studienseminaren bei den Lehrer*innen sind diese

Inhalte nicht fest verankert", ergänzt Anja

Krebs, eine der FFiPS-Coaches.

FFIPS

vermittelte mit dieser Fortbildung über mehrere

Monate verteilt, fundiertes Fachwissen zum

Themenkomplex der sexualisierten Gewalt. Vom

notwendigen Basiswissen über Präventionskonzepte

zur Intervention werden alle für

Schulpraktiker*innen relevanten Themen gelehrt.

Dabei bleibt FFIPS nicht stehen, sondern zeigt

auch konkrete Schritte auf, wie ein

Schutzkonzept für die eigene Schule aussehen

kann. Es wird zudem ein Praxisprojekt

realisiert, das in der eigenen Schule zum

Einsatz kommen kann.

Die Teilnehmenden

erhielten jetzt ihr Zertifikat zur "Fachkraft

für Intervention und Prävention bei

sexualisierter Gewalt an Schulen". Die nächste

Fortbildung startet nach den Sommerferien wieder

im Haus Ripshorst. Interessierte finden

Informationen auf der Webseite www.ffips.net

Die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der

Sparda-Bank West

Die Stiftung Kunst, Kultur

und Soziales der Sparda-Bank West engagiert sich

bereits seit 2004 in Nordrhein-Westfalen. Seit

ihrer Gründung hat sie insgesamt fast 700

gemeinnützige Projekte mit mehr als 24 Millionen

Euro gefördert. Allein im vergangenen Jahr

unterstützte sie mit 1,16 Millionen Euro 33

Projekte.

Das soziale Engagement der

Stiftung leitet sich nicht zuletzt aus dem

Anspruch ab, die Gemeinschaft heute und in

Zukunft zu stärken. Ziel ist immer, das

Gemeinwohl zu fördern und sich in den drei

Bereichen Kunst, Kultur und Soziales langfristig

für die Menschen vor Ort einzusetzen.

Im

Fokus steht dabei die Unterstützung von Kindern,

Jugendlichen sowie älteren Menschen. Motivation

ist es, die verschiedenen Projekte als Partner

mit voranzubringen. Mehr über die

Sparda-Stiftung und ihre Werte unter

www.stiftung-sparda-west.de und bei Social

Media.

Aktion Mensch-Studie

zum Zero Discrimination Day am 1. März:

Jugendliche mit Beeinträchtigung besonders

häufig von Mobbing betroffen

Mehr

als ein Drittel der jungen Menschen mit

Beeinträchtigung hat bereits Erfahrung mit

Cybermobbing gemacht – bei jungen Menschen ohne

Beeinträchtigung ist es nur ein Fünftel

Mobbingerfahrung am Lernort Schule: Jugendliche

mit Beeinträchtigung werden deutlich häufiger

von Mitschüler*innen oder Lehrkräften gemobbt

Aktion Mensch fordert Sensibilisierungs- und

Aufklärungsangebote für junge Menschen, die eine

Kultur des inklusiven Miteinanders fördern

Ausgrenzung findet häufig dort statt, wo

sich die Generation Z im Alltag regelmäßig

aufhält – wie in sozialen Medien oder der

Schule. So gibt mehr als ein Drittel der

Jugendlichen mit Beeinträchtigung (35 Prozent)

an, bereits Erfahrungen mit Cybermobbing gemacht

zu haben. Dagegen bestätigt das nur rund ein

Fünftel der Befragten ohne Beeinträchtigung (22

Prozent). Am häufigsten mit Cybermobbing

konfrontiert sehen sich weibliche Befragte mit

Beeinträchtigung.

Auf diese

alarmierenden Ergebnisse aus dem

Inklusionsbarometer Jugend, der ersten

bundesweiten Vergleichsstudie zu Teilhabechancen

von jungen Menschen im Alter von 14 bis 27

Jahren mit und ohne Beeinträchtigung, macht die

Aktion Mensch anlässlich des Zero Discrimination

Day am kommenden Samstag aufmerksam. Der

Aktionstag wurde von den Vereinten Nationen ins

Leben gerufen und soll auf Diskriminierung und

Vorurteile aufmerksam machen sowie dazu

aufrufen, sich für Toleranz und Akzeptanz aller

Menschen starkzumachen.

Mobbing an

Schulen: Jugendliche mit Beeinträchtigung

deutlich häufiger betroffen

Dass junge

Menschen mit Beeinträchtigung häufiger Opfer von

Mobbing werden, spiegelt sich auch in den

Erfahrungen am Lernort Schule wider. So geben 44

Prozent an, bereits von Schüler*innen oder

Lehrkräften gemobbt worden zu sein. Bei den

Befragten ohne Beeinträchtigung sind es im

Vergleich nur 16 Prozent.

Beeinträchtigungsspezifisch werden dabei

Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen wesentlich

weniger gemobbt, als wenn eine Beeinträchtigung

in den Bereichen Psyche oder Sucht vorliegt.

Hier berichtet jeweils ein Anteil von 65

beziehungsweise 52 Prozent von

Mobbingerfahrungen. Ebenso wird oder wurde fast

die Hälfte der jungen Menschen mit einer

Beeinträchtigung beim Sprechen, Bewegen oder

einer kognitiven Beeinträchtigung gemobbt (47

Prozent, 46 Prozent und 46 Prozent).

Aktion Mensch fordert Inklusion und Teilhabe

von Anfang an

Nur etwas mehr als die Hälfte

(55 Prozent) der befragten jungen Menschen mit

Beeinträchtigung fühlt sich von Gleichaltrigen

akzeptiert und unterstützt. Bei den Befragten

ohne Beeinträchtigung geben dies fast drei

Viertel an (71 Prozent). „Die Zahlen

verdeutlichen: Solange der Umgang mit Vielfalt

keine Selbstverständlichkeit ist, können

zwischen jungen Menschen Vorurteile entstehen,

die Ausgrenzung und Mobbing befördern“, erklärt

Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.

„Wenn junge Menschen jedoch früh in

ihrem Leben mit inklusiven Umfeldern in

Berührung kommen, wachsen sie deutlich

selbstverständlicher in eine gleichberechtigte

Gesellschaft hinein. Wer von klein auf lernt,

sich mit Respekt und Empathie zu begegnen und

Vielfalt als Mehrwert begreift, tut dies auch

mit großer Wahrscheinlichkeit in späteren Phasen

des Lebens.“ Neben dem Elternhaus sind auch

Schulen, Freizeit- und Sportvereine sowie

Akteure der außerschulischen Jugendarbeit

gefragt, Anti-Mobbing-Angebote – online wie

offline – sicherzustellen und ein inklusives

Miteinander proaktiv zu fördern.

Inklusionsbarometer Jugend

Im Rahmen der

ersten bundesweiten Vergleichsstudie befragte

die Aktion Mensch 1.442 junge Menschen im Alter

von 14 bis 27 Jahren, davon 718 mit

Beeinträchtigung und 724 ohne Beeinträchtigung.

Die persönlichen Befragungen wurden in

Zusammenarbeit mit Ipsos Public Affairs zwischen

November 2023 und Februar 2024 durchgeführt. Aus

den Umfrageergebnissen wurde ein Teilhabeindex

errechnet. Ziel der partizipativ angelegten

Studie ist es, ungleiche Teilhabechancen von

jungen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung zu

identifizieren, um auf Basis der gewonnenen

Erkenntnisse Inklusion weiter voranzutreiben.

Auf unserer Landingpage finden Sie die

vollständige Studie:

www.aktion-mensch.de/inklusion/bildung/inklusionsbarometer-jugend

Aktion Mensch e.V.

Die Aktion Mensch

ist die größte private Förderorganisation im

sozialen Bereich in Deutschland. Seit ihrer

Gründung im Jahr 1964 hat sie mehr als fünf

Milliarden Euro an soziale Projekte

weitergegeben. Ziel der Aktion Mensch ist, die

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung,

Kindern und Jugendlichen zu verbessern und das

selbstverständliche Miteinander in der

Gesellschaft zu fördern.

Mit den

Einnahmen aus ihrer Lotterie unterstützt die

Aktion Mensch jeden Monat bis zu 1.000 Projekte.

Möglich machen dies rund vier Millionen

Lotterieteilnehmer*innen. Zu den Mitgliedern

gehören: ZDF, Arbeiterwohlfahrt, Caritas,

Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Paritätischer

Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle

der Juden in Deutschland. Seit Anfang 2014 ist

Rudi Cerne ehrenamtlicher Botschafter der Aktion

Mensch.

www.aktion-mensch.de

VRR

lichtet den Tarifdschungel

Der

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat seine

angekündigte Tarifreform umgesetzt und das

Ticketsortiment um rund 75 Prozent reduziert.

Künftig bietet der Verbund statt bisher sieben

nur noch drei Preisstufen an. Rund 500 von 650

Ticketoptionen fallen künftig weg. Tragende

Säulen der Reform sind das DeutschlandTicket und

das digitale Angebot eezy.nrw.

Der

NRW-weit gültige Tarif eezy.nrw ist eine

Alternative für Fahrgäste, die nur gelegentlich

mit Bus und Bahn unterwegs sind und kein Abo

eingehen möchten. Hier werden digital nur die

jeweils zurückgelegten Luftlinienkilometer

berechnet. Nach eigenen Angaben vereinfacht der

VRR als erster Verbund in Deutschland seine

Tarife und Strukturen.

Die Reform sei

eine Konsequenz aus der Einführung des

DeutschlandTickets. Über 95 Prozent der

Stammkundinnen und -kunden sind laut Verbund in

die DeutschlandTicket-Produktfamilie gewechselt.

idr - Informationen:

https://www.vrr.de/

Start Bewerbungsphase

Förderpreis Helfende Hand 2025

Das

Bundesministerium des Innern und für Heimat ruft

bundesweit zur Bewerbung um den Förderpreis

Helfende Hand 2025 auf. Von Anfang März bis Ende

Juni können Bewerbungen in den Kategorien

Innovative Konzepte, Nachwuchsarbeit sowie

Unterstützung des Ehrenamtes für den Förderpreis

eingereicht werden.

In diesem Jahr wird

zudem ein Sonderpreis zum Thema Inklusion im

Bevölkerungsschutz ausgelobt. Eine Jury aus

Expertinnen und Experten des

Bevölkerungsschutzes wählt die Nominierten aus.

Dieses Jahr wird die Helfende Hand zum 17. Mal

verliehen. Ab dem 1. März 2025 können sich

Ehrenamtliche im Bevölkerungsschutz mit ihrem

Projekt auf den Förderpreis Helfende Hand

bewerben, der in diesem Jahr vom

Bundesministerium des Innern und für Heimat

(BMI) bereits zum 17. Mal verliehen wird.

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. Juni

2025. Mit der Auszeichnung werden jährlich

Projekte von Organisationen, Unternehmen sowie

Einzelpersonen gewürdigt, die sich auf besondere

Weise ehrenamtlich im Bevölkerungsschutz

engagiert haben. Online bewerben Grundsätzlich

können sich alle Organisationen, Unternehmen

oder Einzelpersonen mit ihrem Projekt auf die

Helfende Hand bewerben, sofern sie mit ihrem

Einsatz das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz

stärken.

Die Bewerbung kann einfach

online unter

http://www.helfende-hand-foerderpreis.de/

eingereicht werden. Als Hilfestellung für das

Ausfüllen des Formulars stehen eine

Musterbewerbung sowie ein Erklärvideo auf der

Website zur Verfügung. Drei Kategorien, ein

Sonderpreis und ein Publikumspreis Der

Förderpreis Helfende Hand wird in den Kategorien

Innovative Konzepte, Nachwuchsarbeit und

Unterstützung des Ehrenamtes verliehen.

Die Jury wählt unter allen Einreichungen in

jeder Kategorie fünf Nominierte aus. Zusätzlich

wird in 2025 ein Sonderpreis für Inklusion im

ehrenamtlichen Bevölkerungsschutz vergeben.

Projekte, die das Thema Inklusion im

Bevölkerungsschutz stärken, sichtbar machen oder

erfolgreich umsetzen, können sich auf die

besondere Auszeichnung bewerben. Außerdem wird

unter allen Nominierungen ein Publikumspreis

verliehen.

Alle Informationen zu den

Kategorien sind auf der Website der Helfenden

Hand zu finden. Die Bedeutung des Ehrenamtes Mit

dem Förderpreis würdigt das Bundesministerium

des Innern und für Heimat jährlich die im

Bevölkerungsschutz aktiven Ehrenamtlichen und

fördert das Bewusstsein für ehrenamtliches

Engagement als Treiber für den Zusammenhalt in

der Gesellschaft.

Der Förderpreis

bietet die Möglichkeit, sich bei ehrenamtlichen

Helferinnen und Helfern zu bedanken und die

Begeisterung für das Ehrenamt zu fördern. Im

Jahr 2024 wurden insgesamt 15 Projekte mit dem

Förderpreis ausgezeichnet. Eine Übersicht über

alle Gewinnerprojekte gibt es hier. Der Film zur

Verleihung zeigt außerdem Eindrücke der

Veranstaltung und stellt die Gewinnerinnen und

Gewinner vor. Neuigkeiten rund um die Helfende

Hand gibt es auch auf Facebook und Instagram.

Grafschafter Cup in der Moerser Eishalle -

Öffentliche Laufzeit fällt während der

Wettkämpfe aus

Die Moerser

Eishalle ist erneut Ausrichtungsstätte des

traditionsreichen Grafschafter Cups. Am 8. März

suchen hunderte Eislauftalente aus ganz

Nordrhein-Westfalen hier ihre Meister. Die

Eishalle ist an diesem Tag ausschließlich für

den Grafschafter Schlittschuh Club als

Ausrichter reserviert.

Die sonst übliche

öffentliche Laufzeit fällt daher an diesem

Samstag aus. Am darauffolgenden Sonntag ist das

Eislaufen für die Öffentlichkeit dann wieder

zwischen 10 und 17 Uhr möglich.

Moers: Bürgermeister ‚tauschte‘

Rathausschlüssel gegen Kochlöffel

Christoph Fleischhauer und Robert Nitz Dieser

Rathaussturm machte seinem Namen alle Ehre! Auch

wenn sich Bürgermeister Christoph Fleischhauer

gewehrt hat und von Robert Nitz, Amtskollege aus

der brandenburgischen Partnerstadt Seelow und

seiner Delegation unterstützt wurde: Die Möhnen

des ‚Kulturausschuss Grafschafter Karneval‘

waren in der Überzahl und haben den

Rathausschlüssel in Rekordzeit erobert.

Christoph Fleischhauer und Robert Nitz

Im Gegenzug bekam das Moerser Stadtoberhaupt

einen ‚karnevalistischen‘ Kochlöffel – sicher

auch eine Anspielung darauf, dass sich

Fleischhauer im September nicht mehr zur Wahl

stellt und dann mehr Zeit für Häusliches hat.

Moers: Jugendfeuerwehr Moers

hat 14 neue Mitglieder

Insgesamt 14 neue Mitglieder sind in diesem

Jahr bei der Jugendfeuerwehr Moers gestartet

(Foto: Feuerwehr Moers). Die jungen Leute lernen

in den nächsten Monaten und Jahren die

praktische Arbeit bei den Übungsdiensten und bei

Einsätzen unter fast realen Bedingungen kennen.

Wichtig für das Zusammenwachsen der Truppe sind

auch die Zeltlager, bei denen die jungen

Menschen ihre Leistungen zeigen können, und die

Ferienfreizeit im Sommer. Dafür gibt der

Förderverein jährlich einen größeren Zuschuss.

In der Regel stammen über 50 Prozent der

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr aus der

Jugendfeuerwehr.

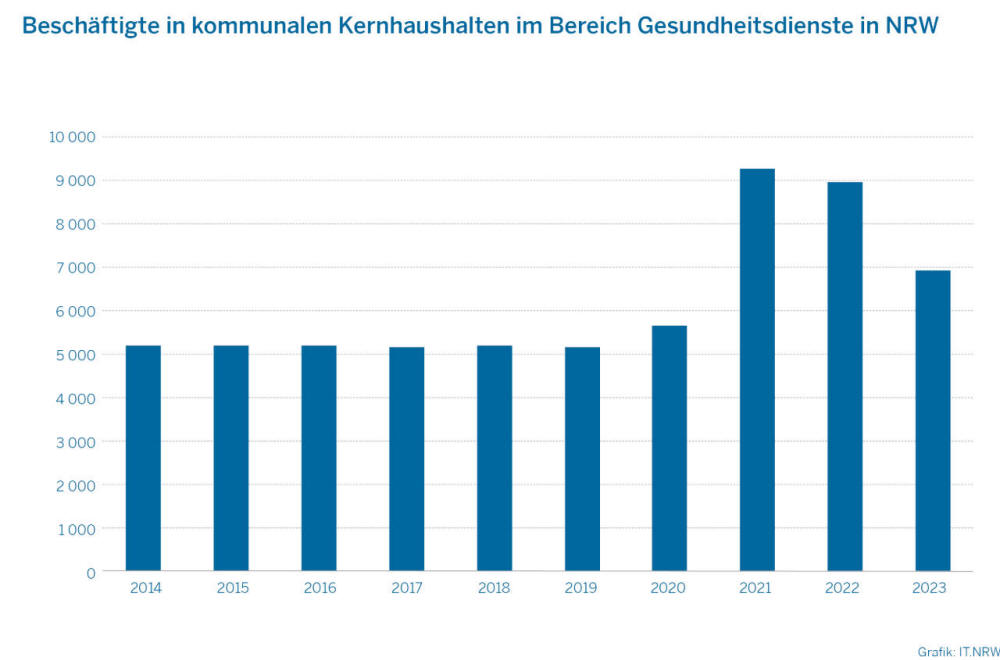

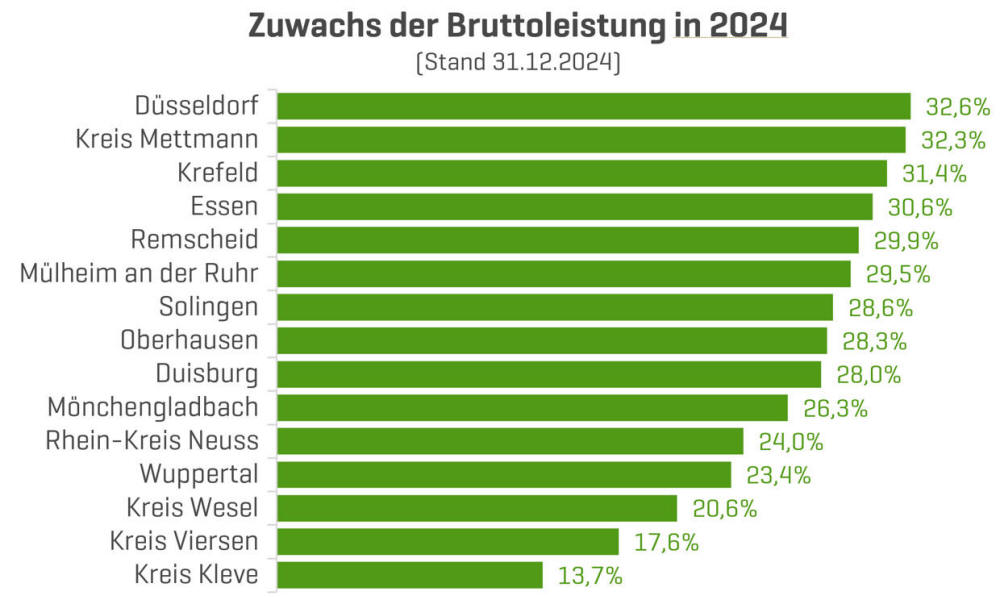

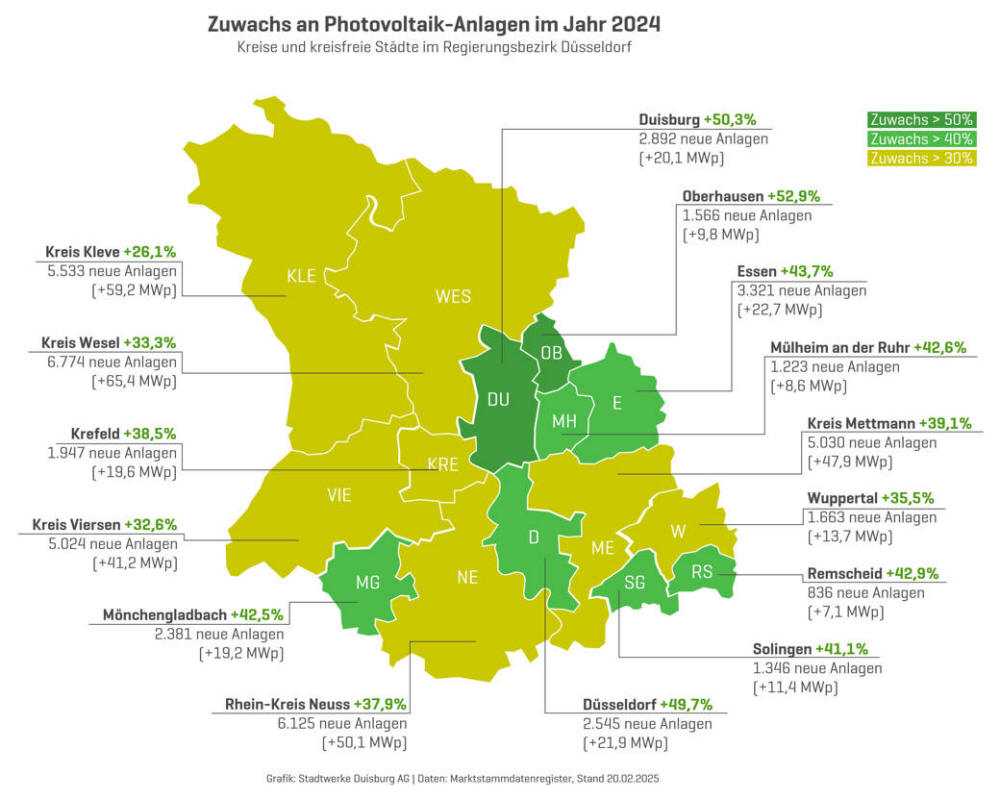

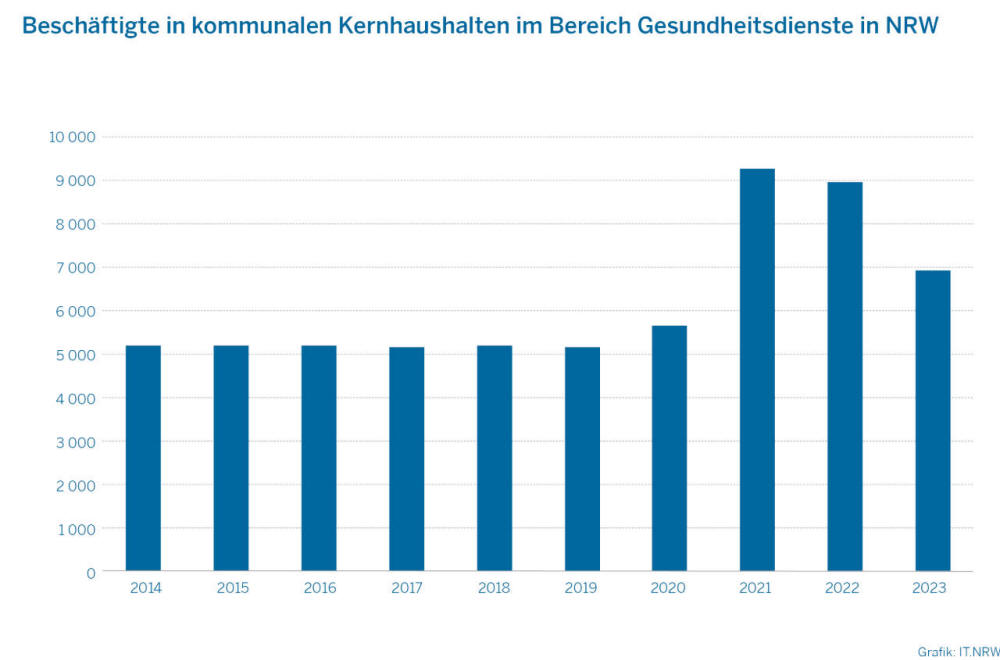

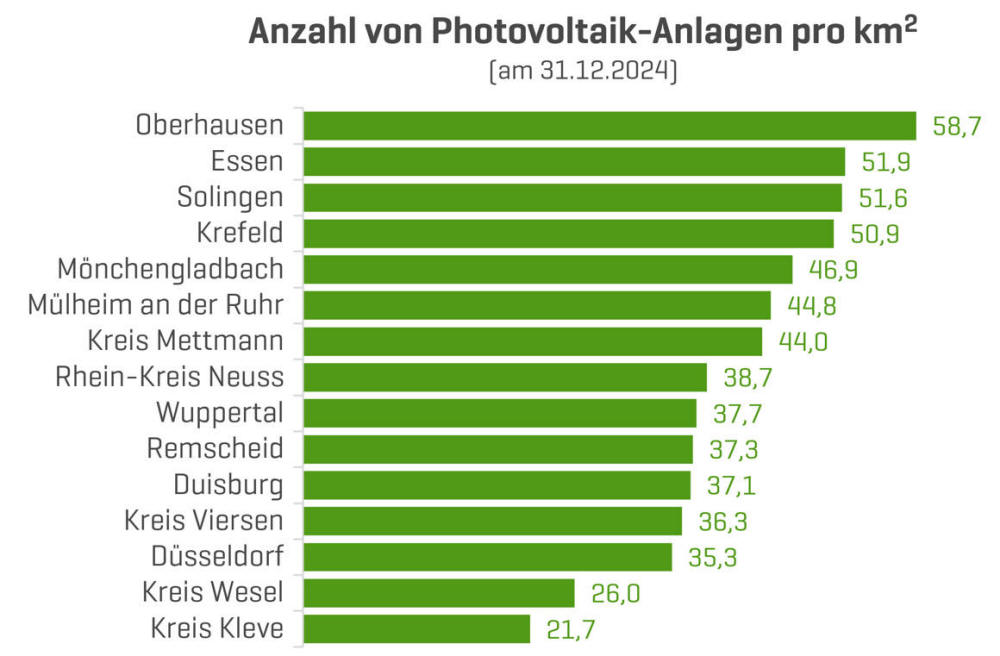

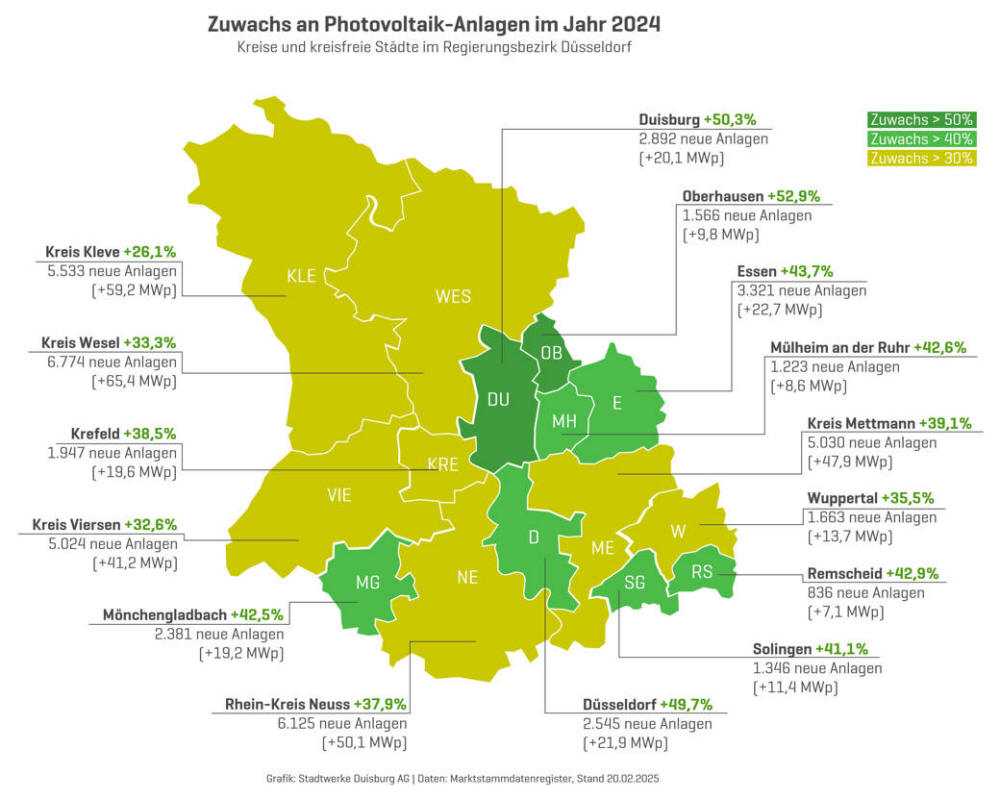

Photovoltaik-Anlagen: Oberhausen und Duisburg

mit höchsten Wachstumsraten

Die

Zahl der Photovoltaik-Anlagen in der Region

wächst rasant: Im Jahr 2024 sind im

Regierungsbezirk Düsseldorf mehr als 48.000 neue

Anlagen in Betrieb gegangen. Das sind 36,8

Prozent mehr als noch Ende des Jahres 2023. Die

größten prozentualen Zuwachsraten verzeichnen

Oberhausen und Duisburg. In absoluten Zahlen

liegt der Kreis Wesel mit fast 6.800 neuen

Anlagen im Jahr 2024 ganz vorn.

Alle Grafiken Stadtwerke Duisburg

Das zeigt eine Regionalanalyse der

Stadtwerke Duisburg, die dazu Daten aus dem

Marktstammdatenregister sowie des Statistischen

Bundesamtes ausgewertet haben. In die Statistik

fließen alle Anlagen ein, die solare Strahlung

als Energieträger zur Stromerzeugung nutzen.

Dazu zählen sowohl alle registrierten

Kleinanlagen wie Balkonkraftwerke als auch große

Anlagen mit Leistungen jenseits der Marke von 1

Megawatt Peak (MWp).

Spitzenreiter bei der Wachstumsrate sind

Oberhausen und Duisburg. In Oberhausen sind im

vergangenen Jahr 1.566 neue Anlagen ans Netz

gegangen, das entspricht einem Zuwachs von 52,9

Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Duisburg

sind 2.892 neue Photovoltaik-Anlagen in Betrieb

gegangen, was einem Zuwachs von 50,3 Prozent

entspricht.

Die Stadt an Rhein und Ruhr

befindet sich im Aufbruch und hat sich

ambitionierte Klimaziele gesetzt: Duisburg will

bis zum Jahr 2035 in der städtischen

Infrastruktur komplett CO2-neutral unterwegs

sein. Photovoltaik spielt dabei bei der

Energieerzeugung eine bedeutende Rolle.

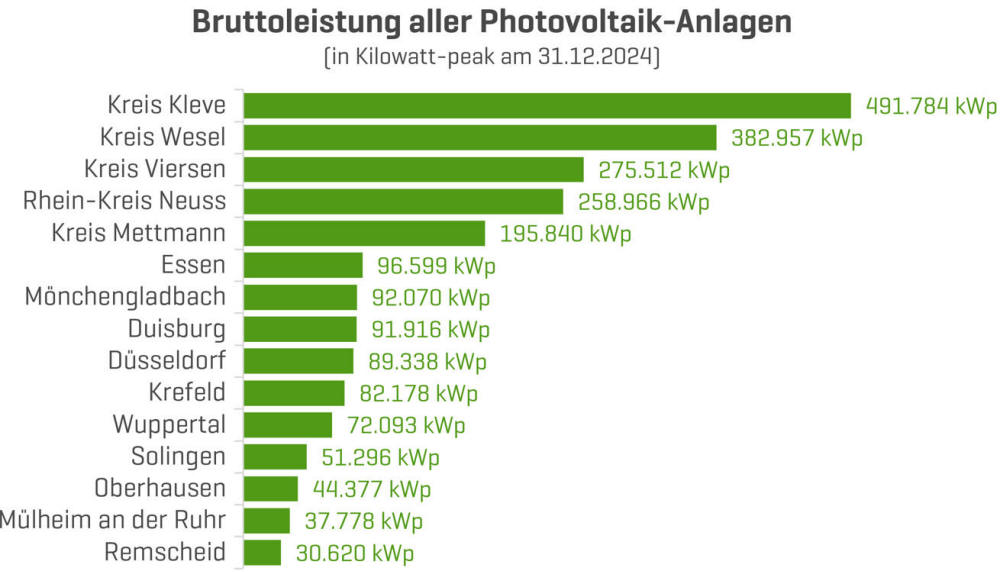

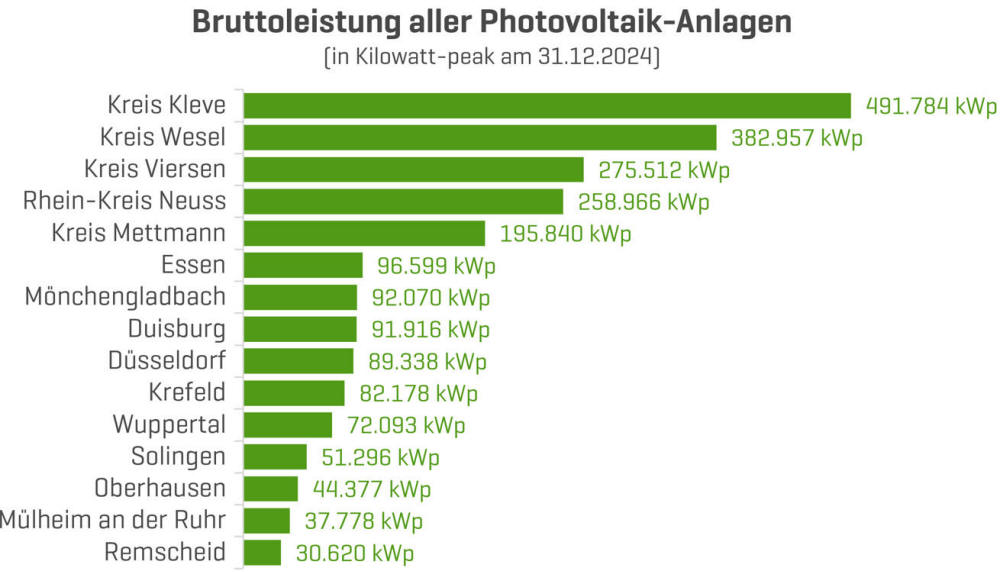

Nach absoluten Zahlen hat im Jahr 2024 der

Kreis Wesel die Nase vorn: 6.774 neue Anlagen

sind dort in Betrieb gegangen, die insgesamt

eine Bruttoleistung von 65,4 Megawatt peak (MWp)

liefern.

Der Kreis Kleve dagegen weist

mit Abstand die höchste Pro-Kopf-Leistung auf

Basis solarer Strahlungsenergie auf: 1,5

Kilowatt Peak (kWp) sind das umgerechnet pro

Einwohner, der darauf folgende Kreis Viersen mit

einer vergleichbaren Einwohnerzahl kommt auf 0,9

kWp. Im Kreis Kleve ist aktuell die meiste

solare Erzeugungskapazität installiert. Die

Anlagen dort haben insgesamt eine Leistung von

491,8 MWp. Zum Vergleich: Die Stadt Düsseldorf

mit fast doppelt so vielen Einwohnern kommt auf

eine PV-Bruttoleistung von 89,3 MWp.

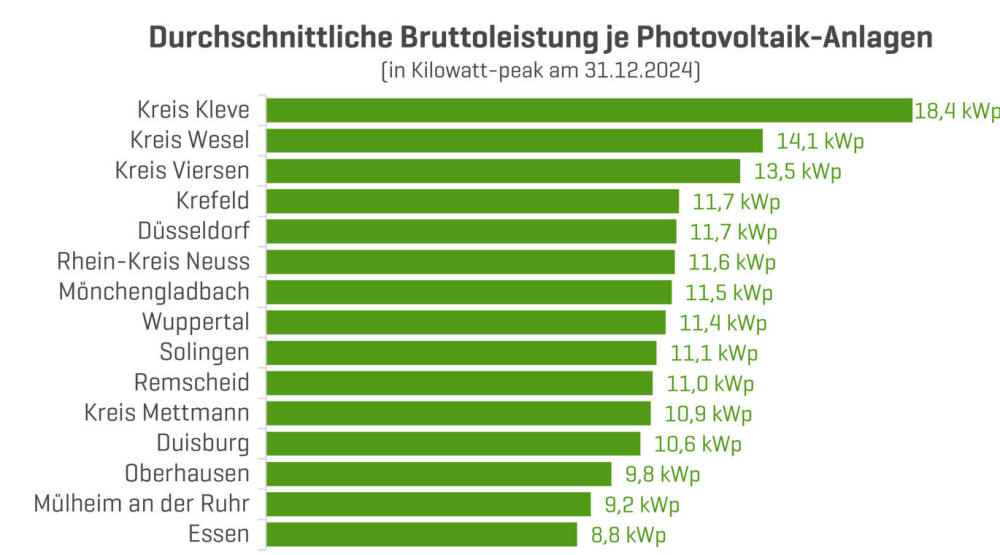

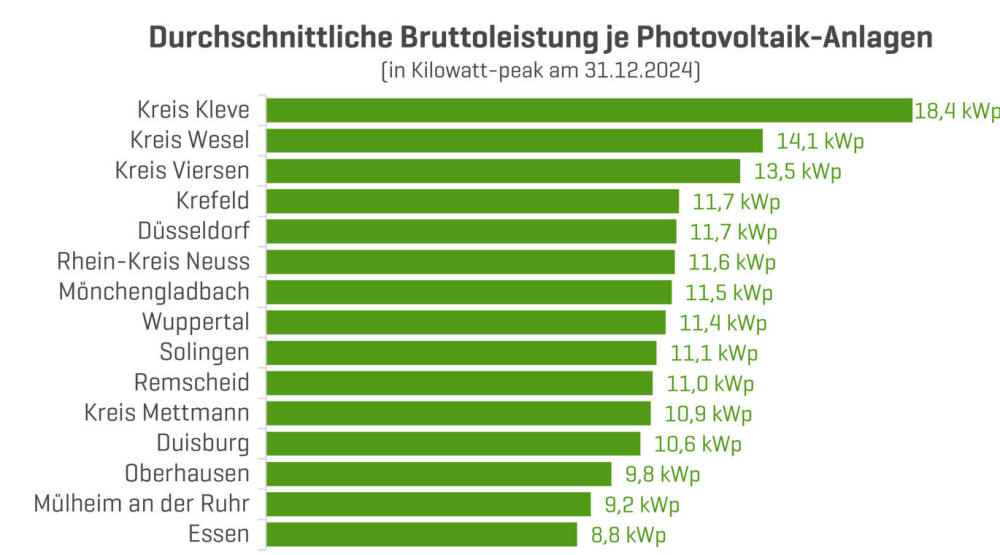

Anlagen in Kreisen größer als in den

Städten

Der Unterschied zwischen kreisfreien

Städten und Kreisen lässt sich auch an der Zahl

der Anlagen nach Fläche erkennen: So kommt die

Stadt Oberhausen aktuell auf 58,7 PV-Anlagen pro

Quadratkilometer, während es im Kreis Kleve mit

21,7 Anlagen weniger als die Hälfte sind.

Dementsprechend sind die Anlagen in den Kreisen

im Schnitt größer dimensioniert als in den

Städten: Während der Kreis Kleve auf eine

durchschnittliche Bruttoleistung von 18,4 kWp

pro Anlage kommt und damit das Ranking anführt,

liegt der Durchschnitt in Essen am unteren Ende

der Vergleichsskala dieser Kategorie mit 8,8 kWp

pro Anlage bei weniger als der Hälfte.

Insgesamt wurden im Regierungsbezirk Düsseldorf

im Jahr 2024 rund 1.111 MWp an Photovoltaik

zugebaut, so dass sich alle zum Stichtag 31.

Dezember 2024 in Betrieb befindlichen Anlagen

auf eine Gesamt-Bruttoleistung von 2,3 Gigawatt

(GW) summieren.

Die Stadtwerke

Duisburg sind als Energieversorger erster

Ansprechpartner für Photovoltaik in Duisburg und

der Region. Sie bieten von der Beratung, Planung

und Hilfe bei der Finanzierung über die

Installation bis zum Service während des

Betriebs alle Schritte aus einer Hand an.

Das Spektrum reicht von Balkonkraftwerken,

Solar-Carports und PV-Komplettpaketen bis zu

Ergänzungslösungen wie Batteriespeicher,

Wärmepumpen und Wallboxen. Auf der Internetseite

swdu.de/pv finden sich neben allen Infos rund um

das Thema Photovoltaik auch ein Selbstcheck mit

Zugriff auf das Solardachkataster sowie auf die

Fördermitteldatenbank.

Moers: Museum

zeigt Dokumentarfilm über Gleichberechtigung in

der DDR

Anlässlich des

Internationalen Frauentages zeigt das

Grafschafter Museum bereits am Donnerstag, 6.

März, einen Dokumentarfilm über

Gleichberechtigung in der DDR. Der Film ist ab

19.30 Uhr im Alten Landratsamt, Kastell 5, zu

sehen und wird in Kooperation mit der

Gleichstellungsstelle der Stadt Moers sowie der

vhs Moers – Kamp-Lintfort präsentiert.

Gezeichnet wird ein lebendiges Gruppenporträt

ostdeutscher Frauen aus den verschiedensten

Gesellschaftsbereichen der DDR: 15

selbstbewusste Frauen erzählen, wie auch im Land

der staatlich verordneten Gleichberechtigung

trotzdem das Patriarchat regierte.

Sie schaffen damit ein

kraftvolles Kaleidoskop der

Geschlechterbeziehungen im Arbeiter- und

Bauernstaat. Der Film bietet den beeindruckenden

Lebensleistungen der ostdeutschen Frauen und

ihrem Kampf um Chancengleichheit eine fesselnde

Bühne. Aus lizenzrechtlichen Gründen darf der

Titel nicht genannt werden.

Anlässlich des Weltfrauentages (Samstag,

8. März 2025) hat

die Gleichstellungsstelle der Stadt Moers

gemeinsam mit den weiteren

Gleichstellungsstellen des Kreises ein

vielfältiges Programm inklusive

Ratgeberbroschüre zusammengestellt.

Entsprechende Informationen gibt es bei den

jeweiligen Städten.

Der Eintritt ist frei.

Um eine vorherige telefonische Anmeldung unter 0

28 41/201-6 82 00 wird gebeten.

"Ab jetzt finanziell unabhängig" -

Neuerscheinung der Verbraucherzentrale

Frauen arbeiten häufiger Teilzeit,

sodass sie schon deshalb weniger verdienen als

Männer. Dafür haben sie bei Care-Arbeit die Nase

vorn: Ob Kinder oder pflegebedürftige Angehörige

– die Stelle für die Betreuung der

Familienmitglieder ist meist weiblich besetzt.

Spätestens beim Blick auf die

Renteninformation wird klar: Die gängige

Biografie von Frauen endet vielfach in

Altersarmut. Dass das kein unabänderliches

Schicksal sein muss, zeigt der neue Ratgeber „Ab

jetzt finanziell unabhängig: Ein nachhaltiger

Finanzplaner für Frauen“ der

Verbraucherzentrale.

Das Buch

behandelt die Themen:

- Warum Rentenlücken

entstehen und wie der Kassensturz klappt -

Welche Stellschrauben für eine gute

Altersvorsorge wichtig sind

- Geldanlage

individuell: Risikoneigung, Anlagehorizont und

persönliche Ziele - Versicherungen: Passende

Absicherung in verschiedenen Lebensphasen

-

Was bei Trennung und Scheidung in Sachen

Finanzen zu regeln ist - Finanzen in

Patchworkfamilien - Erbschaften – nicht immer

ein finanzielles Plus

Ab jetzt finanziell unabhängig: Ein

Finanzratgeber für Frauen 1. Auflage 2025, 208

Seiten, 20,- Euro, als E-Book 15,99 Euro

www.verbraucherzentrale.de/buecher-und-ebooks/frauenfinanzplaner

Dinslaken: Tauschen, säen, ernten:

Saatgut-Bibliothek startet in die

Frühjahrssaison

Die Stadtbibliothek

Dinslaken startet am 13. März in die nächste

Runde ihrer Saatgut-Bibliothek und lädt alle

Interessierten herzlich ein, sich wieder aktiv

am Saatguttausch zu beteiligen und so gemeinsam

für mehr Artenvielfalt zu sorgen. Wer Saatgut

erntet und in die Bibliothek bringt, kann im

Gegenzug neues Saatgut mitnehmen – so entsteht

ein nachhaltiger Kreislauf, von dem alle

profitieren.

Das Konzept der

Saatgut-Bibliothek basiert auf dem Prinzip des

Tauschens: Besucher*innen können Tütchen mit

Gemüse-, Kräuter- oder Blumensamen mitnehmen und

diese auf dem Balkon, der Fensterbank oder im

Garten aussäen. Die Ernte kann dann genutzt

werden, um neues Saatgut sorgfältig verpackt und

beschriftet in die Bibliothek zurückzubringen.

So wächst die Saatgut-Bibliothek kontinuierlich

und trägt zum Erhalt einer vielfältigen

Pflanzenwelt bei.

Gesucht wird

Saatgut von sortenreinen und selbst gezogenen

Pflanzen, sowohl von Blühpflanzen als auch von

Gemüsesorten. Besonders wichtig ist, dass das

gespendete Saatgut samenfest ist und aus

natürlicher Züchtung stammt.

Das zum

Tausch angebotene Saatgut umfasst eine große

Auswahl an Pflanzen: Von einfach zu ziehenden

Kräutern wie Kresse bis hin zu Tomaten, die

vorgezogen werden müssen. Viele der angebotenen

Sorten sind ideal für die Aussaat im Frühjahr

und ermöglichen einen gelungenen Start in die

Gartensaison.

Dinslaken: Zu Fuß

durch die Vergangenheit

Zum

Stadtrundgang "Zu Fuß durch die Vergangenheit"

am Donnerstag, 13.03.2025, um 17 Uhr lädt Ronny

Schneider Interessierte. Burg, Stadtgründung,

Privilegien und Pflichten der Bürger, Stadttore,

Zollwesen, Mühlenteich und Dinslakener Mühle,

der die ganze Altstadt querende Rotbach und

Pumpennachbarschaften sind nur einige

Stichwörter und Stationen dieses Rundgangs durch

die Dinslakener Innenstadt.

Die

Teilnahme kostet 5 Euro pro Person. Treffpunkt

zur Führung ist vor der Stadtinformation am

Rittertor. Verbindliche Anmeldungen für diesen

Rundgang nimmt das Team der Stadtinformation am

Rittertor entgegen – telefonisch unter 02064-66

222 oder per E-Mail stadtinformation@dinslaken.de gerne

entgegen.

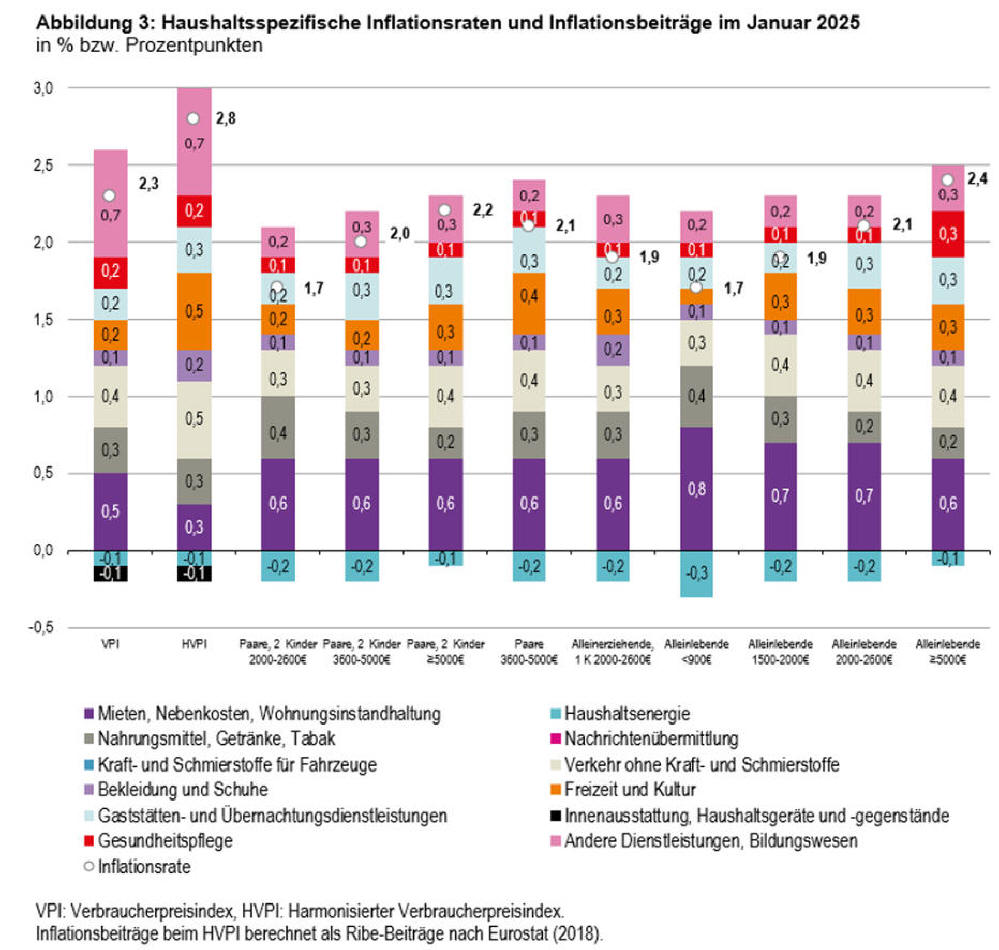

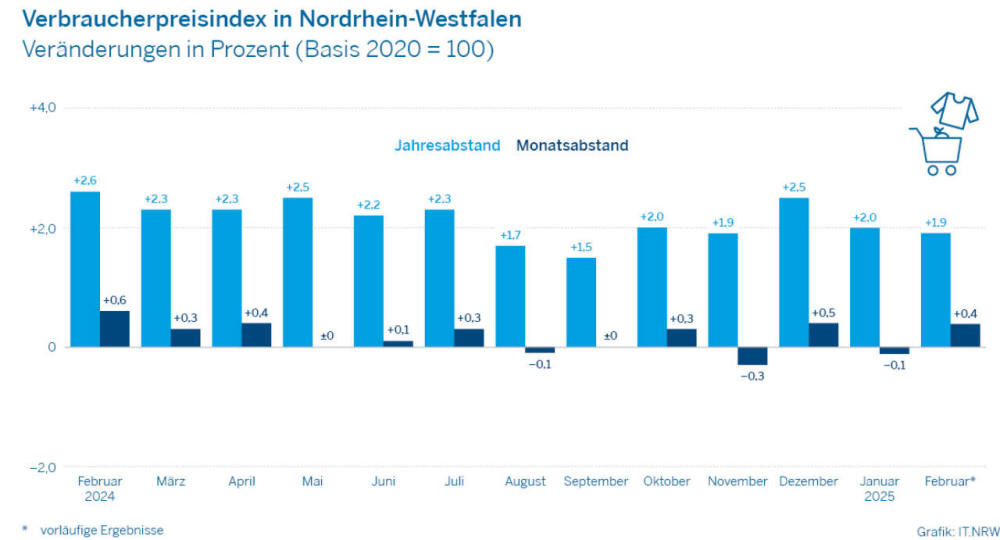

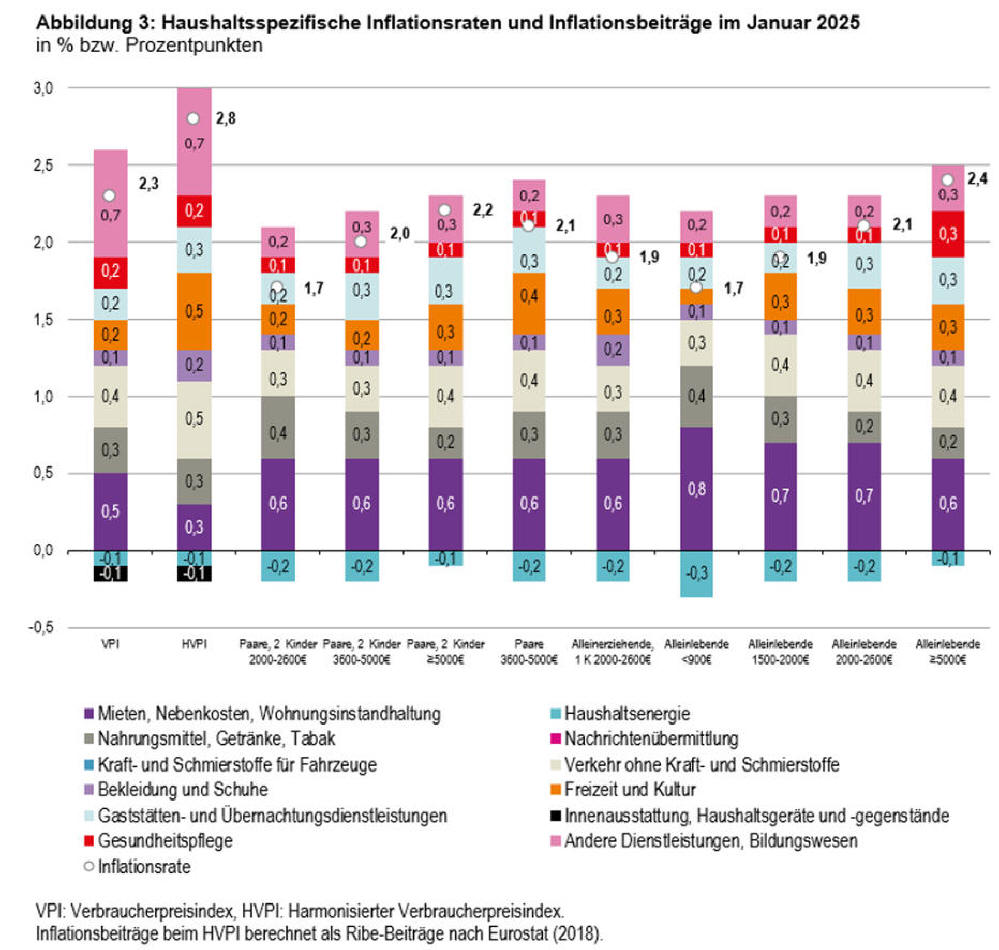

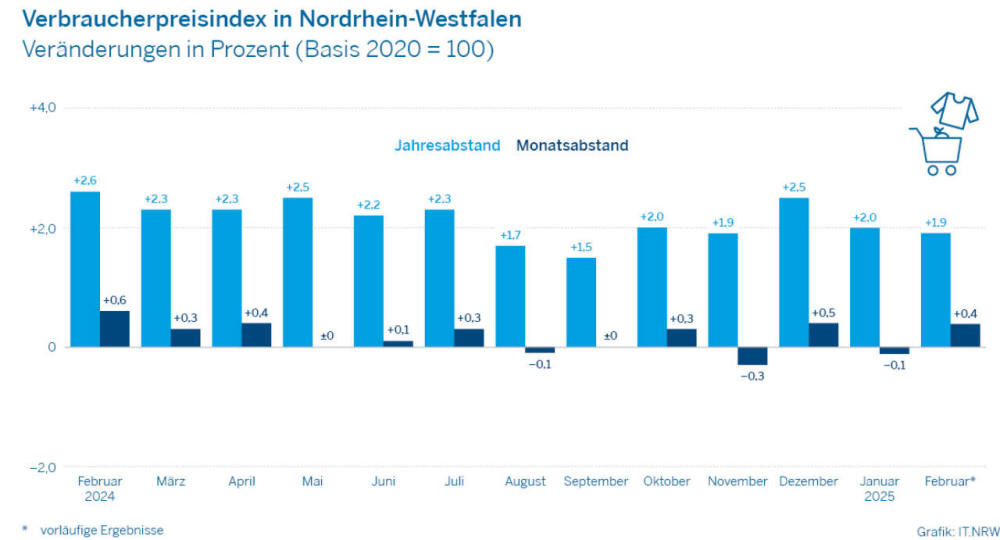

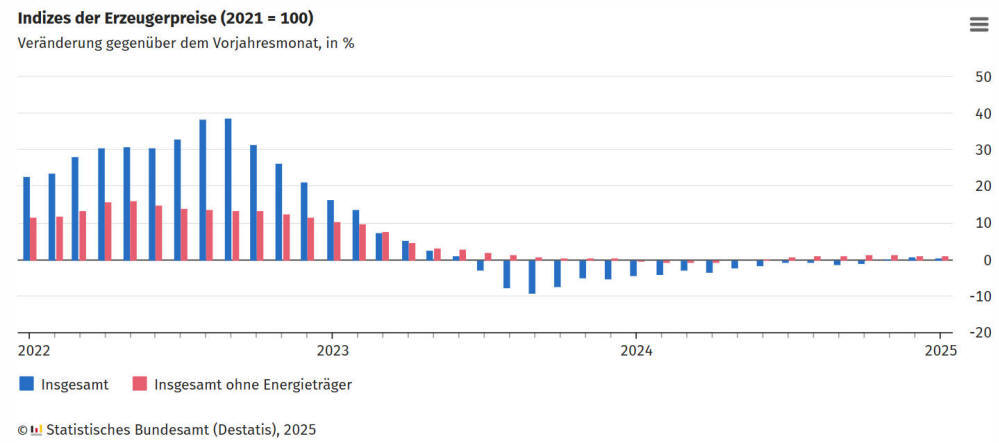

NRW-Inflationsrate liegt im Februar 2025 bei

1,9 Prozent

Der

Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen

ist von Februar 2024 bis Februar 2025 um

1,9 Prozent gestiegen (Basisjahr 2020 = 100).

Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen

als Statistisches Landesamt mitteilt, stieg der

Preisindex gegenüber dem Vormonat (Januar 2025)

um 0,4 Prozent.

Vormonatsvergleich: Paprika sind um 15,4

Prozent teurer als im Januar 2025 Zwischen

Februar 2024 und Februar 2025 stiegen u. a. die

Preise für Nahrungsmittel (+2,0 Prozent). Hier

verteuerten sich insbesondere Butter

(+25,6 Prozent), Tomaten (+22,2 Prozent),

Schokoladentafeln (+21,8 Prozent), Gurken

(+19,3 Prozent) und Paprika (+17,2 Prozent).

Günstiger waren Möhren (−15,7 Prozent) und

Kartoffeln (−11,9 Prozent).

Die

Energiepreise (Kraftstoffe und

Haushaltsenergien) sanken im Vergleich zum

Vorjahresmonat im Durchschnitt um 2,0 Prozent.

Überdurchschnittliche Preissteigerungen

verzeichneten die Dienstleistungen für

Altenwohnheime und ähnliche Einrichtungen

(+9,9 Prozent).

Vormonatsvergleich:

Paprika sind um 15,4 Prozent teurer als im

Januar 2025 Zwischen Januar 2025 und

Februar 2025 verteuerten sich Nahrungsmittel um

durchschnittlich 1,2 Prozent. Die Preise für

Paprika (+15,4 Prozent), Tomaten (+13,6 Prozent)

und Schokoladentafeln (+12,5 Prozent) zogen

überdurchschnittlich an.

Preisrückgänge

verzeichneten u. a. Gurken (−4,4 Prozent) sowie

verschiedene Bekleidungsartikel, u. a.

Damennachthemd/-schlafanzug (−4,6 Prozent) sowie

Strümpfe, Socken oder Strumpfhosen für Damen

(−4,3 Prozent).

Gemüseernte 2024 um 6 % gegenüber dem

Vorjahr gestiegen

• Zahl der

Betriebe gegenüber 2020 um gut 4 % gesunken,

gegenüber 2012 um 19 % • 15 % der gesamten

Gemüseanbaufläche wurden ökologisch

bewirtschaftet W

Im Jahr 2024 haben die

landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland

insgesamt 4,2 Millionen Tonnen Gemüse geerntet.

Die Gesamterntemenge ist damit um 6,1 %

gegenüber 2023 gestiegen und lag auf dem

zweithöchsten Stand seit 2012. Nur im Jahr 2021

wurde mit 4,3 Millionen Tonnen mehr Gemüse

geerntet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, stieg die gesamte

Anbaufläche für Gemüse um 3,2 % gegenüber dem

Vorjahr auf 126 800 Hektar.

Die

Anbaufläche von 2024 lag damit 2,9 % über dem

langjährigen Mittel (2012 bis 2023). Die Zahl

der Gemüse erzeugenden Betriebe nahm gegenüber

der letzten Vollerhebung im Jahr 2020 von 6 100

auf 5 830 ab (-4,4 %). Seit 2012 ist die Anzahl

dieser Betriebe um 19,0 % gesunken.

Freilandanbauflächen um gut 3 % gewachsen

Im

Freiland erzeugten 5 630 Betriebe im Jahr 2024

auf 125 550 Hektar Gemüse. Dies entsprach einem

Anstieg der Freilandanbauflächen um 3,3 %

gegenüber dem Vorjahr. Regional wurden 2024 die

größten Anbauflächen im Freiland in

Nordrhein-Westfalen mit 28 200 Hektar,

Niedersachsen mit 24 400 Hektar, Bayern mit

16 500 Hektar und Rheinland-Pfalz mit 16 400

Hektar bewirtschaftet. Karotten mit größter

Erntemenge vor Speisezwiebeln und Weißkohl –

Spargel mit größter Anbaufläche Möhren

beziehungsweise Karotten waren im Freiland mit

850 600 Tonnen im Jahr 2024 wie in den Vorjahren

die Gemüseart mit der größten Erntemenge in

Deutschland.

Bei einer Ausweitung

der Anbaufläche um 2,3 % gegenüber dem Vorjahr

nahm die Erntemenge um 6,8 % zu. Die Gemüseart

mit der zweitgrößten Erntemenge waren erneut

Speisezwiebeln mit 744 400 Tonnen (+11,7 %

gegenüber 2023), gefolgt von Weißkohl mit

427 100 Tonnen (+7,2 %), Einlegegurken mit

213 700 Tonnen (+10,3 %) und Eissalat mit

127 800 Tonnen (+5,4 %).

Im Hinblick

auf die gesamte Gemüseanbaufläche im Freiland

lagen Karotten 2024 mit einer Fläche von 13 800

Hektar an dritter Stelle hinter Spargel mit

19 760 Hektar ertragsfähiger Fläche (-3,0 %),

und Speisezwiebeln mit 17 700 Hektar (+17,4 %).

Danach folgten Weißkohl mit 6 150 Hektar

(+15,9 %), und Speisekürbisse mit 5 260 Hektar

(-0,7 %).

Ökologische Gemüseernte um

gut 10 % gestiegen

Ökologisch wirtschaftende

Betriebe erzeugten auf 19 350 Hektar insgesamt

529 800 Tonnen Gemüse. Das entspricht 15,3 % der

gesamten Gemüseanbaufläche und 12,7 % der

gesamten Erntemenge. Gegenüber 2023 stieg die

ökologisch bewirtschaftete Anbaufläche um 5,0 %

und die zugehörige Erntemenge um 10,4 %. Die

größte Anbaufläche im ökologischen Gemüseanbau

entfiel auch 2024 auf Karotten mit 3 350 Hektar

(17,3 %).

Speisekürbisse wurden auf

2 020 Hektar (10,4 %) angebaut und

Speisezwiebeln auf 1 880 Hektar (9,7 %), gefolgt

von Spargel (im Ertrag) mit einer Anbaufläche

von 1 780 Hektar (9,2 %). Besonders hohe Anteile

ökologischer Erzeugung an der Gesamterntemenge

zeigten sich bei den Gemüsearten Rote Bete mit

40,8 %, Speisekürbisse mit 36,3 %, Zucchini mit

33,0 % sowie Frischerbsen mit 23,4 % und

Karotten mit 22,8 %.

Tomaten und

Salatgurken mit den größten Anbauflächen in

Gewächshäusern

Die Anbauflächen von Gemüse

unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen, zum

Beispiel in Gewächshäusern oder unter hohen

Folienabdeckungen, sind 2024 im

Vorjahresvergleich um 2,6 % gesunken. Dennoch

haben 1 540 Betriebe auf 1 240 Hektar mit

210 000 Tonnen Gemüse die größte Erntemenge seit

2012 erzielt.

In den letzten 12

Jahren ist die Anzahl der Betriebe, die Gemüse

unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen

anbauen, um nahezu ein Viertel (-24,1 %)

gesunken, während die entsprechenden

Gemüseanbauflächen in dieser Zeit zwischen 1 200

und 1 320 Hektar schwankten. Die größten

Anbauflächen entfielen 2024 auf Tomaten mit 390

Hektar und Salatgurken mit 240 Hektar.

Während der Anbau von insbesondere Feldsalat

(-46,9 % auf 150 Hektar) und Kopfsalat (-27,9 %

auf 60 Hektar) seit 2012 immer weiter reduziert

wurde, nahm der Anbau von Tomaten (+22,4 %),

Salatgurken (+10,1 %) und vor allem Paprika

(+84,9 % auf 120 Hektar) deutlich zu. Parallel

ist die Erntemenge von Tomaten um 76,5 % auf

108 000 Tonnen und von Paprika um 214,8 % auf

16 500 Tonnen gestiegen. Dies zeigt eine

erhebliche Intensivierung des Anbaus dieser

Kulturen in den letzten Jahren.

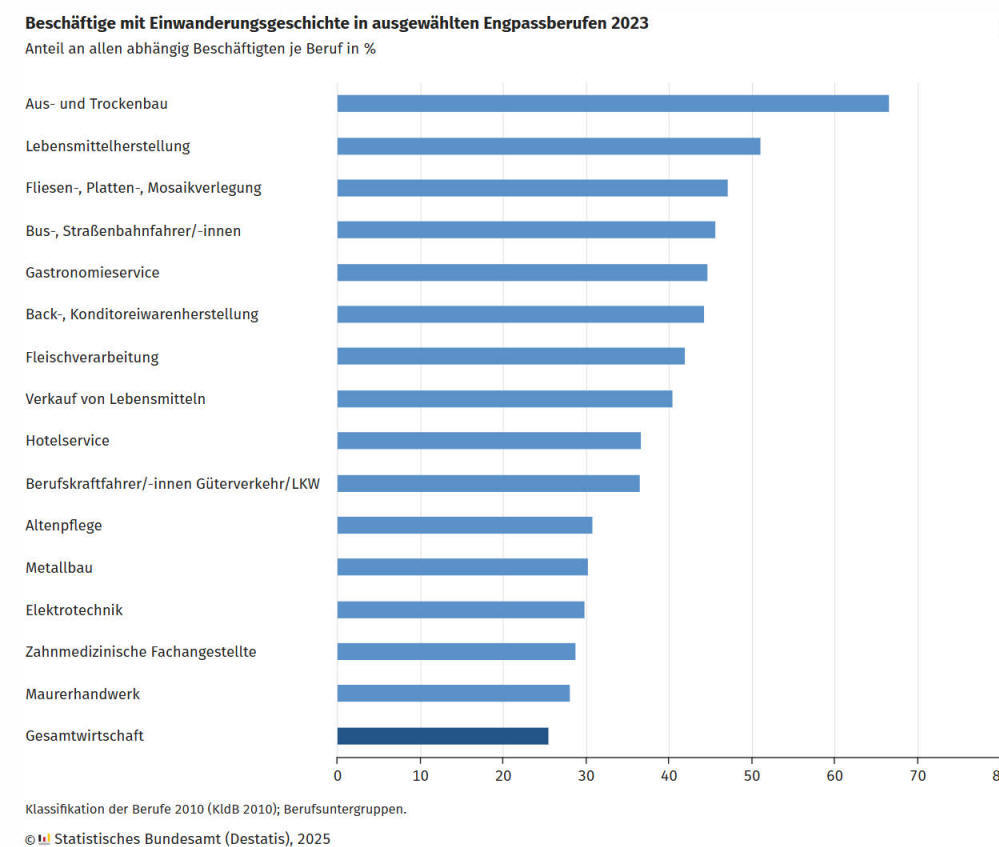

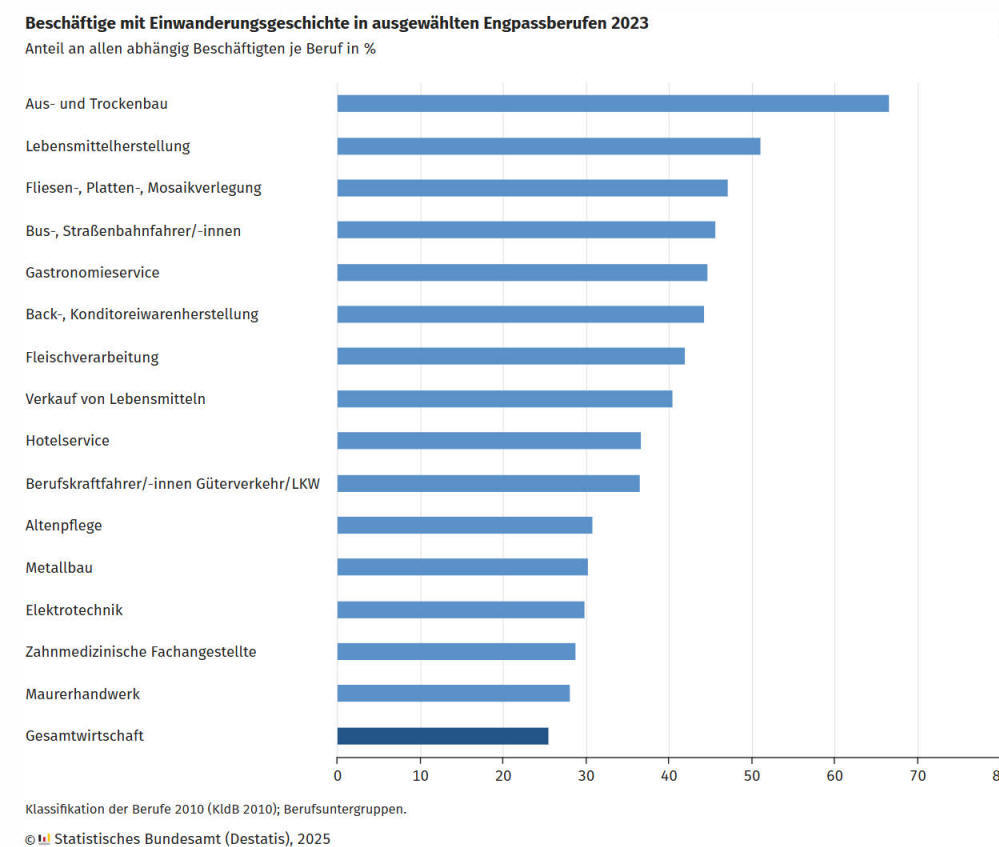

Beschäftigte mit Einwanderungsgeschichte

in vielen Mangelberufen überdurchschnittlich

stark vertreten

Anteil im Aus- und

Trockenbau 2023 bei 67 %, in der

Lebensmittelproduktion bei 51 %, bei Bus- und

Straßenbahnfahrer/-innen bei 46 % – gegenüber 26

% in der Gesamtwirtschaft

Ob im Bau, in

der Lebensmittelindustrie, der Gastronomie, der

Pflege oder im Personen- und Güterverkehr: In

vielen Engpassberufen sind Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte überdurchschnittlich

stark vertreten. So hatten zwei von drei (67 %)

Beschäftigten im Aus- und Trockenbau 2023 eine

Einwanderungsgeschichte, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen

des Mikrozensus mitteilt.

In der

Lebensmittelherstellung traf dies auf mehr als

die Hälfte der Beschäftigten zu (51 %).

Überdurchschnittlich hoch war der Anteil auch in

der Berufsgruppe der Fliesenleger/-innen (47 %),

unter den Fahrer/-innen von Bussen und

Straßenbahnen (46 %) sowie unter Servicekräften

in der Gastronomie (45 %).

In der

Gesamtwirtschaft hatte gut ein Viertel (26 %)

aller abhängig Beschäftigten eine

Einwanderungsgeschichte, war also selbst seit

dem Jahr 1950 nach Deutschland eingewandert oder

beide Elternteile waren seither zugewandert. In

sogenannten Engpassberufen herrscht oder droht

laut Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit

(BA) ein Fachkräftemangel.

Knapp ein Drittel der Beschäftigten in der

Altenpflege hat eine Einwanderungsgeschichte

Deutlich über dem gesamtwirtschaftlichen

Durchschnitt liegt der Anteil der Beschäftigten

mit Einwanderungsgeschichte auch in weiteren

Mangelberufen: so etwa in der

Fleischverarbeitung (42 %), im Verkauf von

Lebensmitteln (41 %), bei

Berufskraftfahrer/-innen im Güterverkehr (37 %),

in der Altenpflege (31 %) sowie im Metallbau

oder der Elektrotechnik (je 30 %).

Den Engpassberuf mit dem geringsten Anteil an

Beschäftigten mit Einwanderungsgeschichte

stellten Versicherungskaufleute dar (13 %). Auch

wenn es sich im Folgenden nicht um Mangelberufe

laut Engpassanalyse der BA handelt, sind

Menschen mit Einwanderungsgeschichte in einigen

Berufsgruppen noch stärker unterrepräsentiert:

Das trifft vor allem auf den

Polizeivollzugsdienst (6 %), die Berufe in der

öffentlichen Verwaltung (9 %), auf Lehrkräfte

(Primarstufe: 9 %, Sekundarstufe: 11 %) sowie

die kaufmännische und technische

Betriebswirtschaft (12 %) zu.

Beschäftige mit Einwanderungsgeschichte in

ausgewählten Engpassberufen 2023 Bar chart with

16 bars. Anteil an allen abhängig Beschäftigten

je Beruf in % Klassifikation der Berufe 2010

(KldB 2010); Berufsuntergruppen.

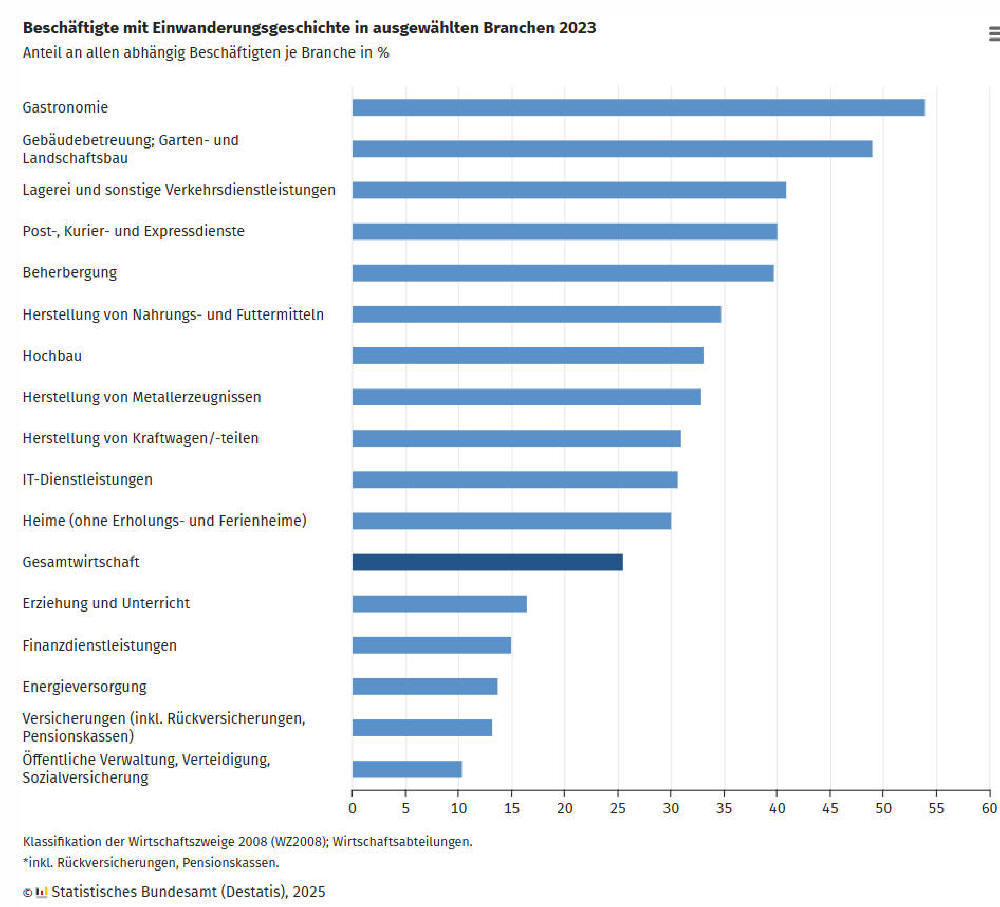

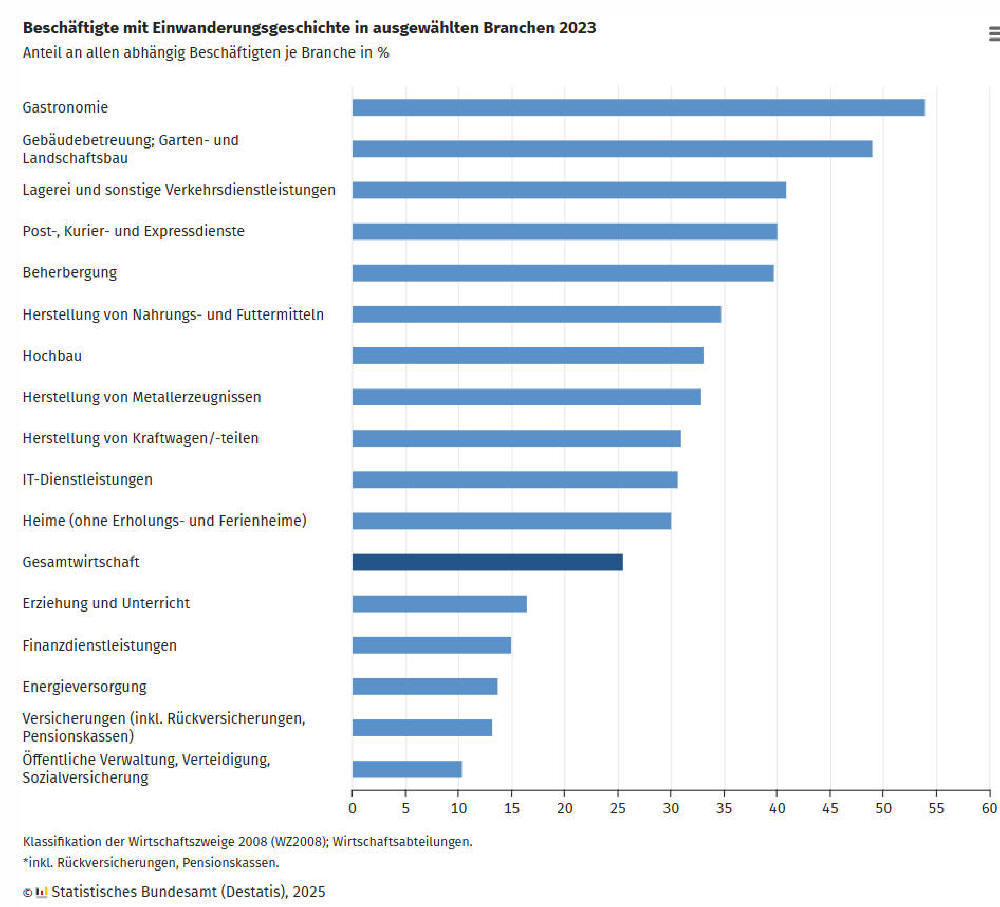

Branchen: Gastronomie und Gebäudebetreuung

anteilig mit den meisten Beschäftigten mit

Einwanderungsgeschichte

Nicht allein in

vielen Mangelberufen ist der Anteil der Menschen

mit Einwanderungsgeschichte hoch. Einige

Branchen sind insgesamt in besonderem Maße auf

Arbeitskräfte angewiesen, die selbst oder deren

beide Elternteile zugewandert sind. Das ist vor

allem in der Gastronomie der Fall – gefolgt von

der Gebäudebetreuung sowie der Lagerei und den

sonstigen Verkehrsdienstleistungen.

2023 hatte mehr als die Hälfte (54 %) aller

abhängig Beschäftigten in der Gastronomie,

unabhängig vom jeweils ausgeübten Beruf, eine

Einwanderungsgeschichte. In der

Gebäudebetreuung, die zum Großteil aus

Gebäudereinigung besteht, zu der aber auch

Garten- und Landschaftsbau zählen, hatte knapp

die Hälfte (49 %) der Beschäftigten eine

Einwanderungsgeschichte.

Im Bereich

Lagerei und sonstige Verkehrsdienstleistungen

waren es 41 %. Einen überdurchschnittlich großen

Anteil hatten Beschäftigte mit

Einwanderungsgeschichte auch in Post-, Kurier-

und Expressdiensten sowie in der Beherbergung

(jeweils 40 %). In der

Kraftwagenproduktion (31 %) sowie in Alten- und

Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen (30 %),

beides beschäftigungsstarke Bereiche mit jeweils

mehr als einer Million Beschäftigten, lag der

Anteil ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt

in der Gesamtwirtschaft (26 %).

Deutlich unterrepräsentiert waren Menschen mit

Einwanderungsgeschichte 2023 dagegen im Bereich

öffentliche Verwaltung, Verteidigung und

Sozialversicherung (10 %), bei

Versicherungen (13 %), in der

Energieversorgung (14 %), in

Finanzdienstleistungen (15 %) sowie in Erziehung

und Unterricht (17 %).

Freitag, 28.

Februar 2025 -

Tag der seltenen Erkrankungen

Stadt Dinslaken will in der

Haushaltssicherung auf Einführung der

Bezahlkarte verzichten

Die Stadt

Dinslaken hat entschieden, vorerst von der

Einführung der Bezahlkarte für Geflüchtete zum

1. Januar 2026 abzusehen und nutzt dabei, wie

unter anderem die Städte Düsseldorf, Duisburg,

Münster, Köln und Krefeld, die sogenannte

Opt-Out-Möglichkeit. Diese Entscheidung wurde

nach sorgfältiger Prüfung der finanziellen und

organisatorischen Folgen getroffen.

Die Verwaltung kritisiert, dass das Land

Nordrhein-Westfalen wieder Aufgaben auf die

Kommunen abwälzt, ohne eine auskömmliche

Finanzierung sicherzustellen. Die Stadt

Dinslaken befindet sich derzeit in einem

Haushaltssicherungsprozess. Eine Einführung der

Bezahlkarte würde zusätzlich finanzielle und vor

allem personelle Belastungen mit sich bringen.

So rechnet die Stadt mit einer Vorfinanzierung

im fünfstelligen Bereich und laufenden Kosten

pro Monat im dreistelligen Bereich.

Darüber hinaus müsste die Stadt das gesamte

Personal für die Verwaltung der Karten,

einschließlich Schulungen und Organisation, ohne

Finanzierung des Mehraufwands bereitstellen, was

gerade bei der Einführung der Karte einen

erheblichen Aufwand bedeutet. In Zeiten der

Haushaltssicherung würde dies die Verwaltung

finanziell und personell zusätzlich fordern.

Dinslaken leidet, wie viele Kommunen in

Deutschland, unter der Last von Aufgaben, die

von Bund und Land entschieden wurden, ohne eine

angemessene Finanzierung der Kommunen

abzusichern. Im ersten Halbjahr 2024 waren die

Sozialausgaben in Deutschland insgesamt um mehr

als zwölf Prozent gestiegen, worauf das

Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“

bereits hingewiesen hatte.

Die

Kommunen sind gezwungen für diese neuen

finanziellen Belastungen neue Kredite aufnehmen,

um diese neuen Pflichten zu erfüllen. Derartiges

Vorgehen belastet die Haushalte der Kommunen

erheblich und gefährdet ihre finanzielle

Handlungsfähigkeit. Bei dem Vorgehen ist es

vorhersehbar, dass in Zukunft immer mehr

Kommunen in finanzielle Schieflage geraten.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel

betont: „Es ist nicht länger hinnehmbar, dass

die Kommunen, die die Kommunen als

"Krisenbewältiger" vor Ort durch immer mehr

Aufgaben von Bund und Land belastet werden, ohne

die notwendigen finanziellen Mittel dafür zu

bekommen. Wir brauchen eine faire Verteilung der

Lasten und eine auskömmliche Finanzierung, um

unsere Aufgaben erfüllen zu können.

Die

Kommunen sind das Rückgrat unserer Gesellschaft

und dürfen nicht unter der Last der Finanzierung

zusammenbrechen. Wir fordern den Bund und das

Land auf, endlich Verantwortung zu übernehmen

und uns die notwendigen Mittel zur Verfügung zu

stellen, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu

können. Eine umfassende Lösung für die

Altschulden und eine Reform der Förderpolitik

sind dringend erforderlich, um die

Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen

Regionen zu gewährleisten.“

Die

Stadtverwaltung wird eine entsprechende

Beschlussvorlage zur Bezahlkarte für die nächste

Sitzung des Stadtrates erstellen, die am 25.

März 2025 stattfinden wird. Mit dieser

Entscheidung setzt Dinslaken ein Zeichen für

eine faire und nachhaltige Finanzpolitik und

fordert Bund und Land auf, ihre Verantwortung

wahrzunehmen einheitliche Rahmenbedingungen

abzusichern und auch die Kosten zur

Bereitstellung des Personals zu übernehmen.

Kleve: Kanal- und Straßenbauarbeiten

auf dem Ulmenweg ab 4. März 2025

Ab

Dienstag, 4. März 2025, werden auf dem Ulmenweg

in Kleve-Kellen Kanal- und Straßenbauarbeiten

ausgeführt. Im Zuge einer notwendigen

Kanalsanierung erfolgt direkt auch eine

Erneuerung der Fahrbahndecke des Ulmenweges samt

Unterbau und der angrenzenden Gehwege.

Zudem wird die alte Straßenbeleuchtung auf

dem Ulmenweg demontiert und durch eine moderne

Beleuchtungsanlage in LED-Technik samt neuer

Verkabelung ersetzt. Auch die Baumscheiben der

Straßenbäume im Gehwegbereich erhalten eine

Überarbeitung und werden vergrößert, um den

Bäumen bessere Bedingungen zu bieten.

Sperrung Ulmenweg

Im Rahmen der Arbeiten muss der

Ulmenweg ab Dienstag, 4. März 2025, voll

gesperrt werden. Eine Durchfahrt von der

Schulstraße auf die Lindenstraße und umgekehrt

ist dann nicht mehr möglich. Zu einem späteren

Zeitpunkt, voraussichtlich gegen Sommer, werden

auch die Einmündung des Ulmenweges auf die

Lindenstraße sowie die Einmündung auf die

Schulstraße neu gepflastert. Für diese Arbeiten

sind zusätzliche Sperrungen notwendig, die

wiederum rechtzeitig durch die Stadt Kleve

angekündigt werden.

Insgesamt dauern die

Arbeiten auf dem Ulmenweg voraussichtlich bis

zum 30. Juli 2025 an. Anwohnerinnen und Anwohner

des Bereiches sowie die Schulleitungen der nahen

Willibrordschule sowie der Karl Kisters

Realschule werden durch die Stadt Kleve über die

Baumaßnahme und die damit verbundenen

Einschränkungen informiert.

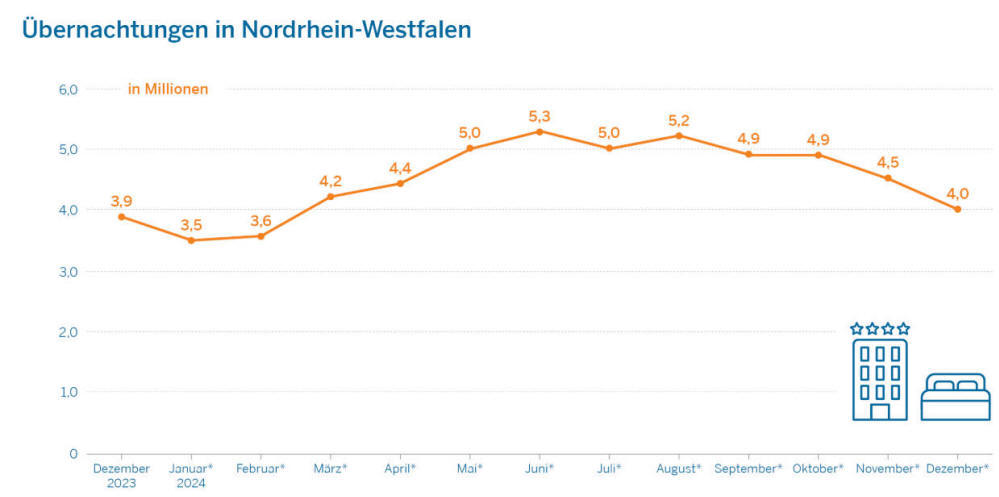

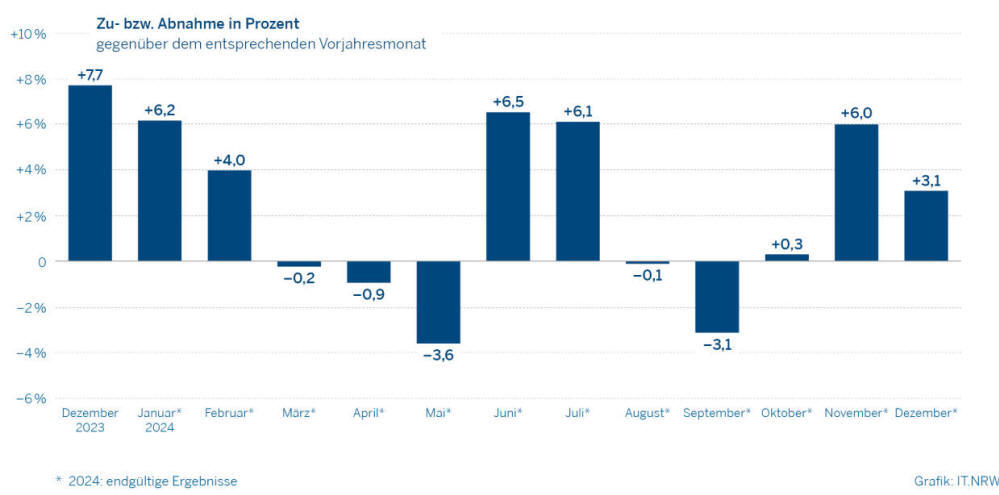

Moers: Wirtschaftsförderung unterstützt

Vermieter von privaten Unterkünften

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Moers

unterstützt die Vermieterinnen und Vermieter von

Ferienwohnungen, Apartments oder Gästezimmern.

Sie legen - im Vergleich zu vielen Hotels – viel

Wert auf ein individuelles Ambiente, das gezielt

beworben werden kann. Neben einer Seite Übernachtung,

in dem Reisende Privatunterkünfte finden können,

bietet auch die Moers-Broschüre eine eigene

Rubrik für privat initiierte Angebote.

Bis 7. März melden

Die Broschüre wird

gerade neu aufgelegt. Deshalb bittet die Stadt

Moerser Gastgeberinnen und Gastgeber, die bisher

noch nicht erfasst sind, sich bis spätestens

Freitag, 7. März, zu melden.

Benötigt

werden folgende Daten: Name der Anbietenden

bzw. der Unterkunft Kontaktdaten (Telefon

Festnetz / mobil / E-Mail / ggf. Adresse)

Angebot in wenigen Stichworten (Art des

Angebots, ggf. Größe, Gästezahl, besondere

Einrichtungen wie Küche, eigenes Bad, Balkon,

Gartennutzung o.ä.) Adresse Online-Auftritt

Interessierte können sich bei Mareike Filzmoser

von der Wirtschaftsförderung Moers per E-Mail

an mareike.filzmoser@moers.de oder

telefonisch unter 0 28 41 / 201-276 melden.

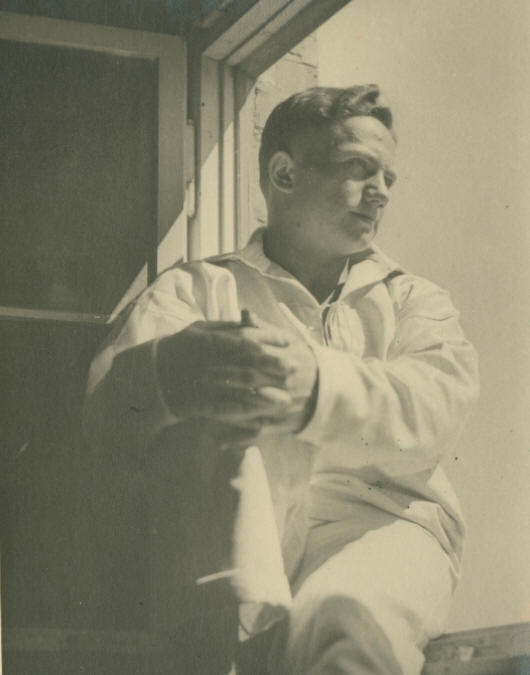

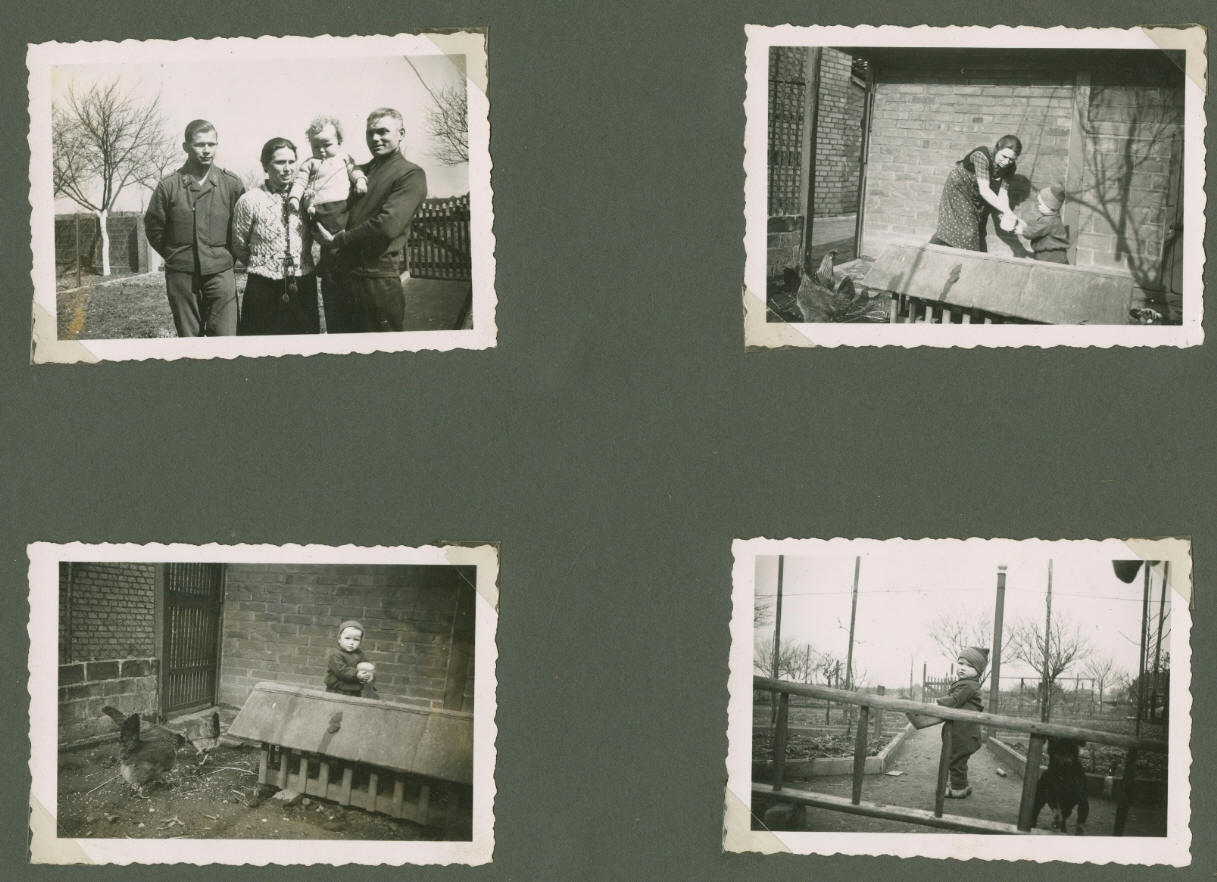

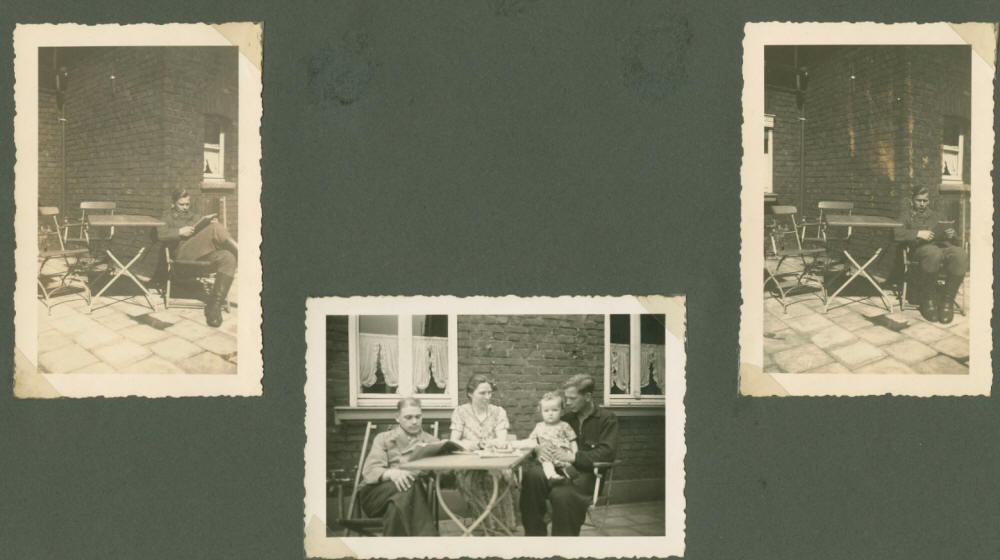

Stadtarchiv Moers benötigt Unterstützung bei

Recherche

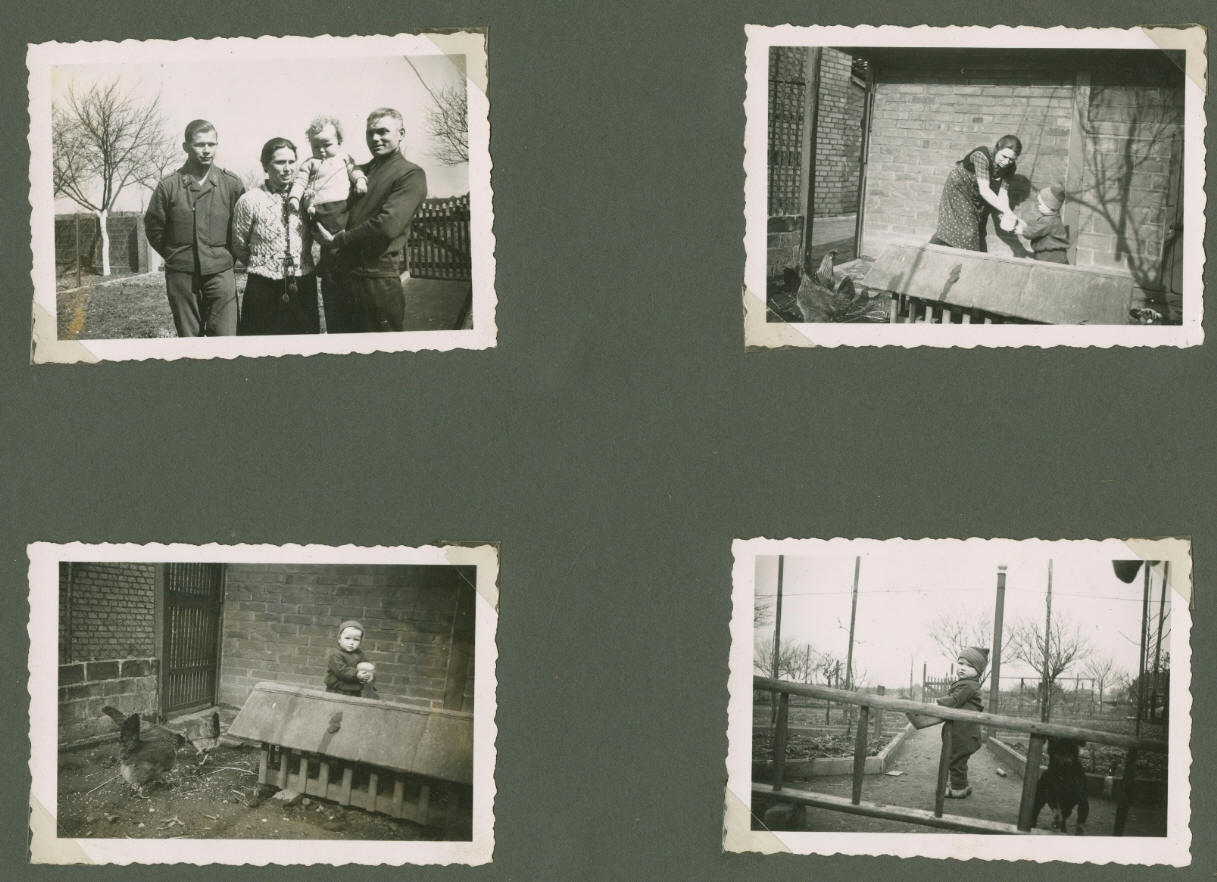

Das Stadtarchiv Moers

bittet um Hilfe bei einer Recherche. Für die

Dokumentation ‚Kriegsalben‘ (niederländisch

‚Oorlogsalbums‘) untersucht das Team der

niederländischen Fernseh-Produktion De Haaien

anonyme Fotoalben von deutschen, amerikanischen

und britischen Soldaten aus dem Zweiten

Weltkrieg.

Fotos privat

Derzeit prüft das Team ein

Fotoalbum eines deutschen Soldaten, der 1939 in

Utfort gewesen ist. Mehrere Fotos wurden dort

aufgenommen, weshalb das Stadtarchiv vermutet,

dass er in dem Stadtteil für längere Zeit bei

einer Familie gelebt hat oder vielleicht sogar

aus Utfort stammt. Anhand seiner Uniform ist

bekannt, dass er im Flak-Regiment 231 (I.

Abteilung, 4. Leichte Batterie) gewesen sein

musste.

Wer die Personen auf den Bildern erkennt oder

Informationen über deutsche Soldaten hat, die

1939 in Utfort einquartiert waren, kann sich bei

beim Stadtarchiv Moers melden. Grundsätzlich

bieten die Kriegsalben einen persönlichen und

einzigartigen Einblick in ihre Erlebnisse.

Im Rahmen der Sendung versucht das Team um

die Journalistin Yaël van der Schelde, die

Identität und individuellen Kriegsgeschichten

der Soldaten zu rekonstruieren und sie in einen

größeren historischen Zusammenhang einzuordnen.

Außerdem werden die Angehörigen gesucht, denen

sie diese Alben zurückgeben können.

Das Stadtarchiv nimmt gerne Hinweise telefonisch

unter 0 28 41 / 201 – 736 oder per E-Mail unter stadtarchiv@moers.de entgegen.

Auch persönliche Besuche im

Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum

(Wilhelm-Schroeder-Straße 10) sind möglich.

vhs Moers – Kamp-Lintfort: SEminar

Wege aus der Einsamkeit

Einsamkeit

ist ein immer größer werdendes

gesellschaftliches Problem. Deshalb widmet sich

ein Seminar der vhs Moers – Kamp-Lintfort diesem

Thema und zeigt ‚Wege aus der Einsamkeit‘ auf.

An vier Terminen geht es um die Facetten des

Alleinseins, aber auch um individuelle

Möglichkeiten, dieses Gefühl zu überwinden.

Der Kurs startet am Samstag, 8. März, um

10 Uhr in der vhs Moers,

Wilhelm-Schroeder-Straße 10. Wer an dem Seminar

teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 0

28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de anmelden.

Dinslaken: Gemeinschaftskonzert am

9. März: Übers Meer und unter Tage MGV Concordia

des Bergwerks Lohberg

Ein weiteres

Gemeinschaftskonzert von musischen Dinslakener

Vereinen steht für Sonntag, den 9. März, 17 Uhr,

auf dem Programm. In der Kathrin-Türks-Halle

werden der Shanty-Chor Hiesfeld und der MGV

Concordia des Bergwerks Lohberg 1916 abwechselnd

neue und alte Seemanns- und Bergmannslieder

singen. Im zweiten Konzertteil interpretieren

die Chöre auch einige beliebte Schlager und

Popsongs.

Die musikalischen Leiter

Thomas B. Baumann für den Shantychor und Juri

Dadiani für den MGV Concordia haben eine

Liederauswahl getroffen, die die Besucher

begeistern wird. Dafür werden auch Kerstin

Siewek und Reinhold Kämmerer sorgen, die als

Solisten auftreten. Der Bergmannschor erhält

zudem auch wieder musikalische Unterstützung von

der Pianistin Gabriele Kortas-Zens.

Der Shantychor hat ebenfalls viele

Instrumentalisten mit Rhythmus- und

Melodieinstrumenten dabei, die die klassischen

Seemannslieder begleiten. Beginn des Konzerts

ist um 17 Uhr, Saaleinlass 16:30 Uhr. Karten zum

Preis ab 10 Euro sind bei den teilnehmenden

Vereinen, der Stadtinformation am Rittertor,

allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online

unter stadt-dinslaken.reservix.de zu erhalten.

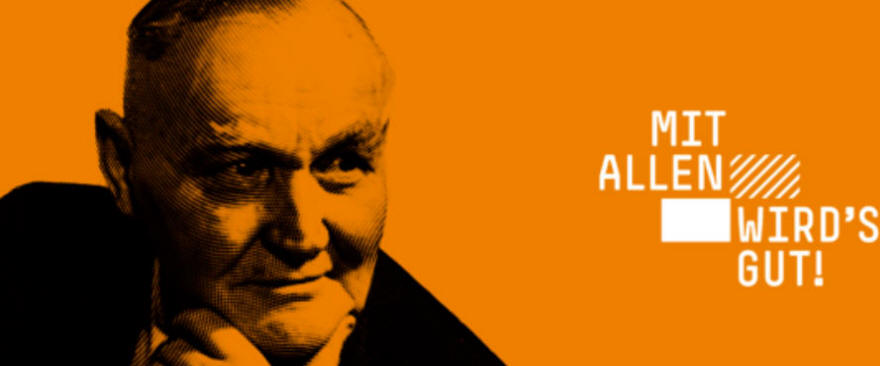

Zum 150.

Geburtstag von Hans Böckler: DGB,

Hans-Böckler-Stiftung und Köln ehren ersten

DGB-Vorsitzenden

26. Februar: vor

150 Jahren wurde der erste Vorsitzende des

Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Hans

Böckler, geboren. Mit einer gemeinsamen

Kranzniederlegung ehren die Stadt Köln, der DGB

und die Hans-Böckler-Stiftung ihn auf dem

Melaten-Friedhof in Köln. Hans Böckler gilt als

Vater der Montanmitbestimmung und Begründer der

Einheitsgewerkschaft. Viele Mitwirkungs- und

Mitbestimmungsrechte von Arbeitnehmer*innen

gehen auf seinen Einsatz zurück.

„Er hat die Mitbestimmung verankert“

Anja Weber, Vorsitzende des DGB NRW, erklärt:

„Es gibt kaum einen richtigeren Zeitpunkt als

diesen, um Hans Böckler zu gedenken. In Zeiten,

in denen die politischen Fliehkräfte zunehmen

und die Spaltung der Gesellschaft wächst, hat

uns der erste DGB-Vorsitzende Wichtiges zu

sagen. Einheit und Solidarität waren die Werte,

auf deren Fundament er den DGB begründete.

Und noch ein weiteres wichtiges Vermächtnis

von Hans Böckler bleibt uns: Er machte deutlich,

dass die Vernachlässigung von sozialer

Gerechtigkeit die Demokratie gravierend

schwächt. Politische und wirtschaftliche

Demokratie waren für ihn zwei Seiten einer

Medaille. Das gilt bis heute: Mitbestimmung und

Tarifverträge müssen als wichtiger Pfeiler

unserer Demokratie dringend gestärkt werden.“

Claudia Bogedan, Geschäftsführerin der

Hans-Böckler-Stiftung, sagt: „`Mit allen wird´s

gut‘, Kooperation bringt uns weiter, Egoismus

blockiert alle. Das ist eine zentrale Botschaft

von Hans Böckler für heute. Er hat die

Sozialpartnerschaft mitbegründet und die

Mitbestimmung verankert.

Nach den

Gräueln der NS-Zeit bestand er darauf, dass der

parlamentarischen Demokratie eine Demokratie in

der Wirtschaft zur Seite gestellt werden muss,

damit die Demokratie stabil ist. Heute wissen

wir, dass er recht hatte, wie Forschung

statistisch signifikant nachweist. Wertschätzung

von Wissenschaft und Bildung gehört ebenfalls

zum Erbe von Hans Böckler. Mit unserem Dreiklang

aus Forschung, Beratung und Stipendien für

begabte junge Menschen führen wir als

Hans-Böckler-Stiftung dieses Erbe fort.“

Witich Roßmann, Vorsitzender des DGB Köln: „Hans

Böckler hat unmittelbar nach der Befreiung Kölns

alle Gewerkschaftsströmungen in einer

Einheitsgewerkschaft zusammengebracht und dieses

Modell von Köln für Deutschland durchgesetzt –

noch heute ein Vorbild für die europäischen

Gewerkschaften. Mit Führungsstärke und achtsamer

Moderation. Seine unangefochtene Autorität

leitete der geborene Nordbayer und rheinische

Wahlkölner nicht aus dem Amt, sondern seiner

Persönlichkeit her.“

Hans Böckler wurde

am 26. Februar 1875 im mittelfränkischen

Trautskirchen geboren und lebte und arbeitete

seit 1920 in Köln. Er leitete den Kölner

Metallarbeiterverband (DMV) und den Landesbezirk

Rheinland des Allgemeinen Deutschen

Gewerkschaftsbundes bis zur Zerschlagung der

Gewerkschaften am 2. Mai 1933 durch die

Nationalsozialisten. Nach zahlreichen

Verhaftungen und gewaltsamen Übergriffen

überlebte Hans Böckler die Nazizeit in

Köln-Bickendorf.

Nach der Befreiung Kölns

durch die US-Armee begann der 70-Jährige mit dem

Aufbau einer „Einheitsgewerkschaft“, zunächst in

Köln, dann in allen drei Westzonen. Er

organisierte den großen Generalstreik der

DGB-Gewerkschaften im November 1948 gegen

Hunger, Schwarzmarktkriminalität, ungerechte

Verteilung, für Mitbestimmung und

Wirtschaftsdemokratie.

Der neu

gegründete Deutsche Gewerkschaftsbund wählte den

74-Jährigen 1949 mit überwältigender Mehrheit zu

seinem ersten Bundesvorsitzenden. Am 4. Januar

1951, mitten in den dramatischen Verhandlungen

mit Bundeskanzler Adenauer um die

Montanmitbestimmung, verlieh ihm die Stadt Köln

– zusammen mit Konrad Adenauer – die

Ehrenbürgerwürde. Nur wenige Tage nach der

erfolgreichen Durchsetzung der

Montanmitbestimmung starb er am 16. Februar

1951.

TÜV-Verband:

EU-Omnibus-Verordnung zur Nachhaltigkeit großer

Rückschritt

EU-Kommission will

Vorgaben zu Nachhaltigkeitsberichten und

Sorgfaltspflichten vereinfachen. Statt

zielgerichteter Bündelung der Berichtspflichten

sieht Vorschlag massive Deregulierung vor.

Nachhaltigkeitsberichte sollen nur für große

Unternehmen verpflichtend werden,

Sorgfaltspflichten nur für direkte Lieferanten

gelten. Gefahr, dass Nachhaltigkeitsziele

dadurch verfehlt werden.

Mit der

vorgestellten ersten „Omnibus-Verordnung“ legt

die EU-Kommission einen weitreichenden Vorschlag

zur Vereinfachung und Abschwächung bestehender

unternehmerischer Berichtspflichten in Europa

vor. Erklärtes Ziel ist es, den bürokratischen

Aufwand für Unternehmen zu reduzieren und die

Kohärenz der Anforderungen aus der Richtlinie

zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD), der

Sorgfaltspflichtenrichtlinie (CSDDD) und der

Taxonomie-Verordnung zu verbessern.

„Die in der heute veröffentlichten

Omnibus-Verordnung vorgeschlagenen Änderungen

schießen weit über das Ziel hinaus. Statt einer

zielgerichteten Bündelung und Vereinfachung der

Berichtspflichten aus den drei bestehenden

Rechtsakten senkt die EU-Kommission die

Anforderungen im großen Stil ab“, sagt Johannes

Kröhnert, Leiter des Brüsseler Büros des

TÜV-Verbands.

„Die mit den

Nachhaltigkeitsregulierungen ursprünglich

gesteckten Ziele – mehr Klimaschutz und weniger

Menschenrechtsverletzungen – werden damit

aufgeweicht. “ Die vorgeschlagenen Anpassungen

der CSRD würden den Anwendungsbereich der

Richtlinie drastisch einschränken. Statt für

Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten soll

die CSRD nun erst für Unternehmen ab 1.000

Beschäftigten gelten. Damit würde die Zahl der

erfassten Unternehmen um bis zu 85 Prozent

reduziert werden.

„Sollte der

Änderungsvorschlag umgesetzt werden, würde die

CSRD nicht nur für deutlich weniger Unternehmen

gelten als ursprünglich geplant. Sie wäre sogar

ein klarer regulatorischer Rückschritt zur

Vorgängerregelung, der Richtlinie über die

nichtfinanzielle Berichterstattung, die immerhin

für Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten

galt.“

Bei der CSDDD soll die

künftige Prüfung der Sorgfaltspflichten in der

Wertschöpfungskette nur auf direkte Lieferanten

begrenzt werden. „Ein wirksames

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz sollte

Risiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette

adressieren. Die Bereiche, in denen

Menschenrechts- und Umweltverstöße

typischerweise auftreten, sind die tieferen

Ebenen der Lieferkette. Mit dieser Begrenzung

wird ihnen nicht mehr systematisch begegnet. “,

so Kröhnert.

In der Praxis bestehe

damit die Gefahr, dass Unternehmen Risiken in

vorgelagerte Stufen der Lieferkette auslagern

und damit die eigentliche Zielsetzung der

Richtlinie unterlaufen. Dies könnte zu einem

Wettbewerbsnachteil für Unternehmen führen, die

bereits umfassendere Sorgfaltspflichten

etabliert haben. Die EU-Kommission reagiert mit

dem ersten Omnibus-Paket auf die massive Kritik

der Wirtschaft, dass die bürokratischen

Belastungen für die Unternehmen zu hoch seien.

Jedoch seien die geplanten

Änderungen auch für Unternehmen eine vertane

Chance. Kröhnert: „Berichtspflichten sind nicht

nur Last, sondern helfen dabei, die mit

Klimaschutz und Nachhaltigkeit verbundenen

Chancen und Risiken in den

Unternehmensaktivitäten zu identifizieren.

Letztlich wird dadurch resilienteres,

innovativeres und wettbewerbsfähigeres

Wirtschaften ermöglicht.“

Zudem

führten solche grundlegenden regulatorischen

Änderungen auch zu Planungsunsicherheiten und

zur Zurückhaltung bei notwendigen Investitionen

seitens der Unternehmen. Die vorgesehene

Verschiebung der verpflichtenden Anwendung der

CSRD sowie der CSDDD gibt den Mitgliedstaaten

nun mehr Zeit für die Umsetzung in nationales

Recht.

In Deutschland wurde von der

letzten Bundesregierung im Sommer 2024 ein

Entwurf für ein CSRD-Umsetzungsgesetz vorgelegt,

dieses wurde aber nach dem Koalitionsbruch nicht

mehr verabschiedet. Bis eine neue

Bundesregierung steht und der politische Betrieb

wieder anläuft, liegt auch die CSRD-Umsetzung

auf Eis. Der heute veröffentlichte

Omnibus-Verordnungsvorschlag wird nun von den

EU-Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament

geprüft, gegebenenfalls angepasst und

anschließend verabschiedet.

Als

Omnibus-Regulierungen werden Gesetzesvorhaben

bezeichnet, die verschiedene EU-Rechtsakte

gebündelt ändern und damit die gleichzeitige

Anpassung mehrerer Vorschriften ermöglichen.

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V.

vertreten wir die politischen Interessen der

TÜV-Prüforganisationen und fördern den

fachlichen Austausch unserer Mitglieder.

Wir setzen uns für die technische und

digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von

Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und

Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind

allgemeingültige Standards, unabhängige

Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser

Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen

Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale

Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu

erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen

Austausch mit Politik, Behörden, Medien,

Unternehmen und Verbraucher:innen.

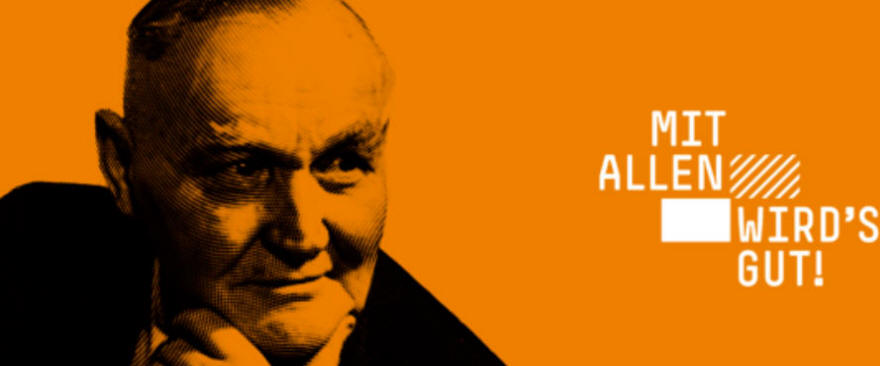

NRW: Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen

2024 das vierte Jahr in Folge rückläufig

Im Jahr 2024 haben die nordrhein-westfälischen

Bauämter Baugenehmigungen für 40 554 Wohnungen

erteilt – das waren 3 049 oder sieben Prozent

weniger als im Jahr 2023. Damit sank die Zahl

der Baugenehmigungen für Wohnungen bereits im

vierten Jahr in Folge. Niedriger war die Zahl

der Baugenehmigungen für Wohnungen zuletzt im

Jahr 2012 (39 989).

Wie das Statistische Landesamt

anhand vorläufiger Ergebnisse mitteilt, sank die

Zahl der genehmigten Wohnungen in neu zu

errichtenden Gebäuden um 7,4 Prozent auf 33 533

– die Zahl der durch Baumaßnahmen an bereits

bestehenden Gebäuden entstehenden Wohnungen

verringerte sich um 5,1 Prozent auf 7 021.

Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser

um fast 12 Prozent gesunken

Die Zahl der

Baugenehmigungen bei den Wohnneubauten von

Einfamilienhäusern sank um 11,7 Prozent auf

5 889, bei den Zweifamilienhäusern war ein

Rückgang um 1,8 Prozent auf 1 992 Wohnungen zu

verzeichnen und die Zahl der neuen Wohnungen in

Mehrfamilienhäusern (ohne Wohnheime) reduzierte

sich im Jahr 2024 um 5,5 Prozent auf 23 427.

Darüber hinaus wurden 2024 Baugenehmigungen für

1 414 Wohnungen in Wohnheimen (2023: 2 077)

erteilt.

Weitere 811 Wohnungen

sollen in Nichtwohngebäuden (gemischt genutzte

Gebäude, die überwiegend nicht Wohnzwecken

dienen) entstehen (2023: 640). IT..NRW erhebt

und veröffentlicht als Statistisches Landesamt

zuverlässige und objektive Daten für das

Bundesland Nordrhein-Westfalen für mehr als 300

Statistiken auf gesetzlicher Grundlage.

Zahl der Studienberechtigten 2024 um

1,7 % gesunken - 373 000 Schülerinnen und

Schüler erwerben Hochschul- oder

Fachhochschulreife

Im Jahr 2024

haben rund 373 000 Schülerinnen und Schüler in

Deutschland die Hochschulreife (Abitur) oder die

Fachhochschulreife erworben. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 1,7

% weniger Studienberechtigte als im Vorjahr (-6

500).

Damit sank die Zahl der

Studienberechtigten bereits im dritten Jahr in

Folge. Zwar nahm die Zahl der Personen in der

relevanten Altersgruppe (17 bis 19 Jahre) zum

31. Dezember 2023 um 1,9 % gegenüber dem Vorjahr

zu. Allerdings ist dieser Anstieg auf die

Zuwanderung von Personen dieser Altersgruppe aus

dem Ausland, unter anderem aus der Ukraine,

zurückzuführen und schlägt sich nicht in einer

wachsenden Zahl der Studienberechtigen nieder.

Zahl der Studienberechtigten geht in

fast allen Bundesländern zurück Die Zahl der

Studienberechtigten ging 2024 gegenüber 2023 in

allen Bundesländern außer Bremen (+1,8 %),

Mecklenburg-Vorpommern (+0,4 %) und

Hessen (+0,2 %) zurück. Am stärksten waren die

Rückgänge in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt

und Thüringen, die jeweils eine Abnahme der

Studienberechtigten von knapp 4 % im Vergleich

zum Vorjahr verzeichneten.

54 % der

Studienberechtigten des Jahres 2024 sind Frauen

Die Allgemeine oder Fachgebundene Hochschulreife

erwarben vier Fünftel (81 %) der

Studienberechtigten. Ein Fünftel der

Studienberechtigten (19 %) erlangte die

Fachhochschulreife. Gut zwei Drittel (69 %) der

Studienberechtigten erwarben ihre Hochschul-

beziehungsweise Fachhochschulreife an einer

allgemeinbildenden Schule, knapp ein

Drittel (31 %) an einer beruflichen Schule.

Der Frauenanteil an den

Studienberechtigten blieb 2024 mit 54 % konstant

gegenüber dem Vorjahr. Dabei war bei den

Studienberechtigten mit Allgemeiner oder

Fachgebundener Hochschulreife der Frauenanteil

mit 55 % etwas höher, während beim Erwerb der

Fachhochschulreife das Geschlechterverhältnis

fast ausgeglichen war (51 % Frauen gegenüber

49 % Männer).

Absolventinnen und

Absolventen mit Fachhochschul- und

Hochschulreife 2024

Donnerstag,

27. Februar 2025

Ärztlicher Notdienst

an Karneval einsatzbereit – Videosprechstunde

auch für Erwachsene möglich

Wer an

den bevorstehenden Straßenkarnevalstagen im

Rheinland akute gesundheitliche Beschwerden hat,

kann den Notdienst der niedergelassenen

Ärztinnen und Ärzte kontaktieren. Erste

Anlaufstellen hierfür sind die ambulanten

allgemeinen und fachärztlichen Notdienstpraxen

im Landesteil.

Informationen zu Adressen

und Öffnungszeiten der insg. gut 90

Notdienstpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung

Nordrhein (KVNO) gibt es unter

www.kvno.de/notdienst oder über die kostenlose

Servicenummer 116 117. Die Nummer ist rund um

die Uhr erreichbar. Die Telefon-Kapazitäten

werden zu Karneval noch einmal verstärkt.

Hausbesuche für nicht mobile Patientinnen

und Patienten

Erkrankte, die den Weg in eine

örtliche Notdienstpraxis nicht auf sich nehmen

können, haben die Möglichkeit, über die 116 117

einen ärztlichen Hausbesuch zu erfragen. Die

Rufnummer gibt zudem Auskunft über die

Erreichbarkeiten der regionalen Augen-, HNO-,

kinderärztlichen Notdienste im Rheinland.

Neu: Videosprechstunde künftig auch für

Erwachsene

Analog zur bereits für erkrankte

Kinder und Jugendliche etablierten

kinderärztlichen Videosprechstunde startet die

KVNO ab Samstag, den 1. März, ein digitales

Pendant für Erwachsene. Im Rahmen der

allgemeinmedizinischen Videosprechstunde haben

dann auch „große“ Erkrankte die Möglichkeit,

online eine ärztliche Erstmeinung zu erhalten.

Oftmals lässt sich schon durch diese digitale

Arztkonsultation das Aufsuchen einer ambulanten

Notdienstpraxis inklusive Anfahrt vermeiden.

Sollte die Gabe von

verschreibungspflichtigen Medikamenten notwendig

sein, ist - wie beim pädiatrischen Angebot - das

Ausstellen eines E-Rezeptes möglich. Angefragt

werden können beide Videosprechstunden-Formate

entweder telefonisch über die Servicenummer 116

117 oder online über www.kvno.de/kinder bzw.

www.kvno.de/erwachsene

Nach Erfassung

des jeweiligen gesundheitlichen Beschwerdebildes

erhalten Anrufende per E-Mail einen Termin-Link.

Wichtig: Patientinnen und Patienten sollten

unbedingt ihre Versichertendaten bzw. die des

erkrankten Kindes zur Hand haben. Um die

Videosprechstunde zu nutzen, wird neben einer

stabilen Internetverbindung ein Smartphone,

Tablet, Notebook oder einen Computer mit Kamera

und Mikrofon benötigt. Während des digitalen

Arzt-Patienten-Gesprächs sollte eine möglichst

ruhige Umgebung ohne weitere anwesende Personen

aufgesucht werden.

Die

kinderärztliche Videosprechstunde ist samstags,

sonntags und feiertags (auch Rosenmontag) von 10

bis 22 Uhr verfügbar. Das Online-Angebot für

Erwachsene ab 1. März in der Zeit von 9-21 Uhr

an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen,

ebenfalls an Rosenmontag.

Praxis-Vertretungen zwischen Altweiber und

Aschermittwoch

Zwischen dem 27. Februar

(Altweiber) und 5. März (Aschermittwoch) werden

einige Arztpraxen im Rheinland urlaubsbedingt

geschlossen bleiben. Während der

Sprechstundenzeiten übernehmen dann andere

Praxen vor Ort vertretungsweise die ambulante

Versorgung. Patientinnen und Patienten sollten

rechtzeitig auf entsprechende Praxis-Aushänge

und Angaben auf den Praxis-Anrufbeantwortern

oder Homepages achten.

Land

bringt Altschuldenentlastungsgesetz für Kommunen

auf den Weg

Das Landeskabinett hat

den Entwurf eines Gesetzes zur anteiligen

Entschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen

beschlossen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 soll eine

viertel Milliarde Euro zur Verfügung stehen, um

die Städte anteilig von übermäßigen

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten zu

entlasten. Als nächster Schritt wird der

Gesetzentwurf in die Verbändeanhörung gegeben.

Die NRW-Städte konnten in den

vergangenen Jahren bereits einen erheblichen

Teil ihrer Liquiditätskredite tilgen, so das

Land. Sie haben von Ende 2016 bis Ende 2023

Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung um

rund 25 Prozent oder sieben Milliarden auf 20,9

Milliarden Euro reduziert. Zugleich haben die

Kommunen Finanzmittelüberschüsse aus den

vergangenen Jahren dafür eingesetzt, um in ihre

jeweilige Infrastruktur zu investieren oder

Schulden zu tilgen: 2023 überstieg der Wert der

kommunalen Investitionen erstmals zehn

Milliarden Euro.

Mit dem

Altschuldenentlastungsgesetz wird eine

wesentliche Forderung aus dem

Kommunalfinanzbericht Ruhr erfüllt, den der

Regionalverband Ruhr (RVR) jährlich vorlegt.

Auch das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer

Städte" besteht seit langem auf Entlastung.

Die Übernahme kommunaler Kredite in die

Landesschuld werde den Städten und Gemeinden

Luft zum Atmen verschaffen, aber ohne

Beteiligung des Bundes sei die Unterstützung

nicht ausreichend, so das Bündnis. Der RVR und

die Initiative erwarten, dass der Bund seine

Zusage zur Beteiligung an einer

Kommunalentschuldung einhält. Hier richtet sich

der Appell an die neu zu formierende

Bundesregierung. idr

Dinslaken: Bürgermeisterin unterzeichnet

Beitrittserklärung zur Sicherheitskooperation

Ruhr

Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel unterzeichnete am 25.02.2025 den

Beitritt zur Sicherheitskooperation Ruhr, in der

sich die Stadt Dinslaken für eine sichere und

lebenswerte Zukunft in Dinslaken engagiert.

Im Bild neben der Bürgermeisterin: Joachim

Eschemann, Leiter der SiKo Ruhr. Dahinter

stehend von links nach rechts: Christiane Wenzel

(Leiterin Geschäftsbereich Bürgerservice, Recht,

Ordnung); Erster Beigeordneter Achim Thomae;

David Bohnes (Leiter Fachdienst Allgemeine

Ordnung, Gewerbe, Verkehr)

Die Stadt

Dinslaken setzt ein deutliches Zeichen in der

interkommunalen Zusammenarbeit gegen

Kriminalität. Bürgermeisterin Michaela Eislöffel

hat am 25. Februar 2025 die Beitrittserklärung

zur Sicherheitskooperation Ruhr (SiKo Ruhr)

unterzeichnet. Damit wird Dinslaken Teil eines

starken Netzwerks gegen Clankriminalität, das

sich der Verbesserung der Sicherheitslage im

gesamten Ruhrgebiet verschrieben hat.

Die Sicherheitskooperation Ruhr ist ein

Projekt der Landesregierung Nordrhein-Westfalens

im Rahmen der Ruhr-Konferenz. Sie verfolgt das

Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Polizei,

Strafverfolgungsbehörden, Kommunalverwaltungen

und anderen relevanten Akteuren zu

intensivieren, um Kriminalität effektiver

entgegenzutreten und die Lebensqualität im

Ruhrgebiet nachhaltig zu verbessern.

Bürgermeisterin Eislöffel betonte bei der

Unterzeichnung die Bedeutung dieses Schritts für

Dinslaken: "Durch den Beitritt zur

Sicherheitskooperation Ruhr können wir unsere

Kräfte bündeln und von den Erfahrungen anderer

Städte profitieren. Gemeinsam können wir

Kriminellen das Handwerk legen und ein sicheres

Umfeld für alle schaffen. Mir ist es ein

besonderes Anliegen, dass wir als Stadt

Dinslaken aktiv an der Gestaltung einer sicheren

Zukunft für unsere Stadt und die ganze Region

mitwirken. Die SiKo Ruhr bietet uns die ideale

Plattform, um unsere Expertise einzubringen, von

anderen zu lernen und gemeinsam innovative

Strategien gegen Kriminalität zu entwickeln."

Auch Joachim Eschemann, Leiter der

SiKo Ruhr, begrüßte den Beitritt Dinslakens

ausdrücklich: "Wir freuen uns sehr, Dinslaken

als neues Mitglied in unserer Kooperation

begrüßen zu dürfen. Kriminalität macht nicht an

Stadtgrenzen halt, daher ist eine enge

Zusammenarbeit über kommunale Grenzen hinweg

unerlässlich. Mit der Stadt Dinslaken gewinnen

wir eine engagierte Partnerin, die ihre

spezifischen Kompetenzen und Erfahrungen in

unsere gemeinsame Arbeit einbringen wird.

Nur gemeinsam können wir den kriminellen

Strukturen im Ruhrgebiet wirksam entgegentreten

und die Sicherheit für alle Menschen erhöhen."

Die Sicherheitskooperation Ruhr

setzt auf eine enge Vernetzung der beteiligten

Behörden und Institutionen. In einer gemeinsamen

Arbeitsstruktur, bestehend aus der Leitung der

Sicherheitskooperation, einer interdisziplinär

besetzten Geschäftsstelle sowie einem

Lenkungskreis, werden Informationen

ausgetauscht, Strategien entwickelt und

Maßnahmen koordiniert. Neben der Strafverfolgung

legt die SiKo Ruhr auch einen besonderen Fokus

auf die Prävention.

Arbeitsschwerpunkte waren 2024 unter anderem die

gemeinsam mit Wissenschaftler*innen sowie

Psycholog*innen entwickelten Trainings

„Bedrohungsmanagement – Professioneller Umgang

mit Konflikten und Übergriffen aus dem

Clanmilieu“ und das Thema „Prävention von

Messer- und Waffengewalt“. Bürgermeisterin

Michaela Eislöffel unterzeichnete den Beitritt

zur Sicherheitskooperation Ruhr, in der sich die

Stadt Dinslaken für eine sichere und lebenswerte

Zukunft in Dinslaken engagiert.

Moers feiert 100. Geburtstag von Hanns

Dieter Hüsch

Die Stadt Moers lässt

ihren bekannten Sohn Hanns Dieter Hüsch hoch

leben, der am 6. Mai 100 Jahre alt geworden

wäre. Der Geburtstag des Kabarettisten wird das

ganze Jahr mit mehr als 30 Veranstaltungen

gefeiert - von Ausstellungen bis hin zu Lesungen

und natürlich Kabarett.

Zu den

Höhepunkten zählt die große Hüsch-Gala am 11.

Mai. Dort sind Kabarettgrößen wie Lars Reichow,

Jochen Malmsheimer, Erwin Grosche, Kai Magnus

Sting, Wilfried Schmickler und Matthias Reuter

vertreten. Die Wegbegleiter und Freunde von

Hanns Dieter Hüschs erinnern an das Lebenswerk

des Niederrheinpoeten.

Am Geburtstag

selbst, am 6. Mai, veranstaltet das Kulturbüro

unter dem Titel "Immer mittendrin" einen

Hüsch-Markt auf dem Wochenmarkt mit Lesungen,

Musik, Ständen und Begegnungen in der

Innenstadt. An den Marktständen stehen

lebensgroße Hüsch-Figuren und zu jeder vollen

Stunde startet ein literarischer Rundgang.

idr

Infos:

http://www.huesch100.de

Martha Schönhoff gewinnt den Kreisentscheid

Wesel-Nord beim Vorlesewettbewerb

Die Jury hat entschieden: Martha Schönhoff von