|

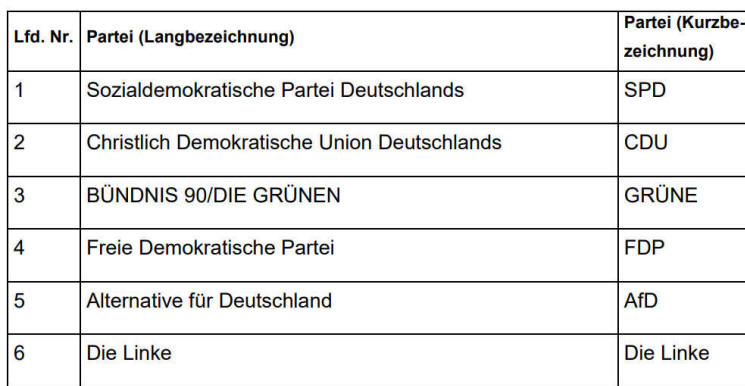

Samstag, 25. Sonntag, 26. Januar 2025

Zugelassene Wahlvorschläge für die

Bundestagswahl am 23.02.2025 im Wahlkreis 112

Wesel I

Unter Vorsitz von

Kreiswahlleiter Dr. Lars Rentmeister hat der

Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag,

24. Januar 2025 folgende Wahlvorschläge für den

Wahlkreis 112 Wesel I (Alpen, Hamminkeln, Hünxe,

Kamp-Lintfort, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck,

Voerde, Wesel, Xanten) zugelassen:

|

Lfd. Nr. |

Familienname, Vorname, |

Partei |

|

|

Beruf |

|

|

1 |

Waldeck, Kevin |

SPD |

|

|

Dachdecker, Kamp-Lintfort |

|

|

2 |

van Beek, Sascha |

CDU |

|

|

Gesundheits- und Krankenpfleger,

Alpen |

|

|

3 |

Freckmann, Karl-Heinz |

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |

|

|

Diplom-Geograph, Wesel |

|

|

4 |

Reuther, Bernd |

FDP |

|

|

Bundestagsabgeordneter, Wesel |

|

|

5 |

Balten, Adam |

AfD |

|

|

Mechatronik-Ingenieur, Hamminkeln |

|

|

6 |

Bechert, Manuela |

DIE LINKE |

|

|

Journalistin, Rheinberg |

|

|

11 |

Döge, Rainer |

FREIE WÄHLER |

|

|

Projektleiter, Moers |

|

|

15 |

Dr. Heußen, Michael |

Bündnis Deutschland |

|

|

Geschäftsführer, Hünxe |

|

Hinweise: Die nicht fortlaufende

Nummerierung ergibt sich aus der Tatsache, dass

nicht alle Parteien, die Landeslisten

eingereicht haben, auch im Wahlkreis 112 Wesel I

Bewerber/innen benannt haben. Die Nummern der

nicht im Wahlkreis kandidierenden Parteien

entfallen daher – auch auf dem Stimmzettel. Der

Beschluss über die Zulassung der

Kreiswahlvorschläge steht unter dem Vorbehalt,

dass die Landesliste der einreichenden Partei

nach § 28 BWG durch den Landeswahlausschuss

ebenfalls zugelassen wird.

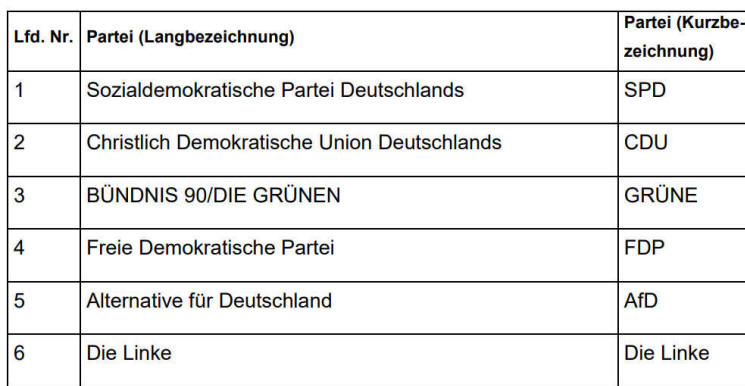

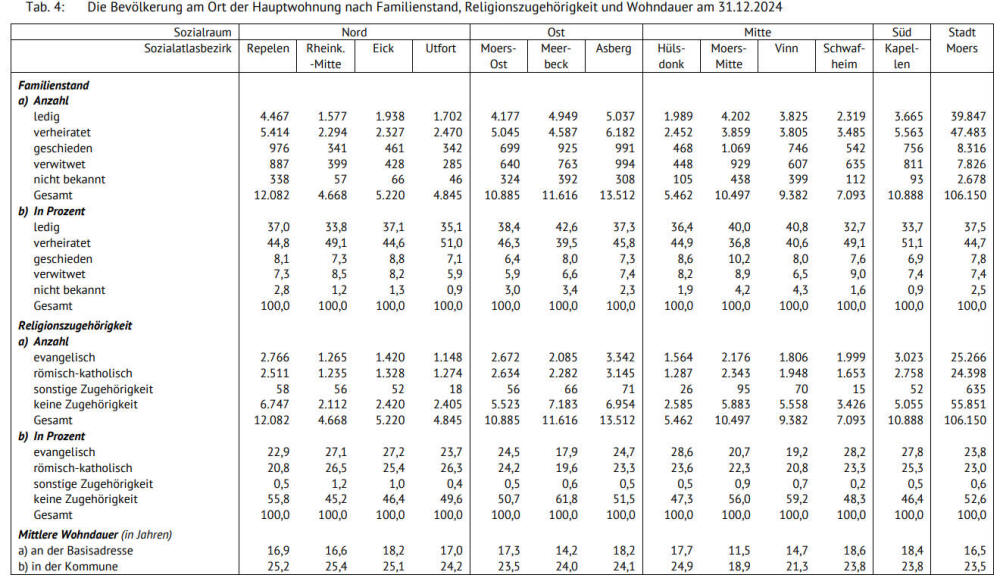

Bundestagswahl 2025: Landeswahlausschuss

lässt 18 Parteien zu

Der

nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss hat

am 24. Januar 2025 über die Zulassung der

Landeslisten für das Land Nordrhein-Westfalen

zur Bundestagswahl am 23. Februar 2025

entschieden.

„24 Parteien und politische

Vereinigungen hatten eine Landesliste für das

Land Nordrhein-Westfalen eingereicht. Davon

wurden 18 Landeslisten zugelassen,“ teilte

Landeswahlleiterin Monika Wißmann in Düsseldorf

mit. Die Landeslisten folgender Parteien wurden

zugelassen:

Zurückgewiesen hat der Landeswahlausschuss

die Listen folgender 6 Parteien bzw. politischer

Vereinigungen, da die wahlrechtlichen

Voraussetzungen nicht erfüllt waren:

Piratenpartei Deutschland - PIRATEN

Bündnis

C- Christen für Deutschland - Bündnis C

Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP

Partei der Humanisten - PdH

Ab

jetzt…Demokratie durch Volksabstimmung -

Volksabstimmung

Demokratische Allianz für

Vielfalt und Aufbruch - DAVA

Gegen die

vollständige oder teilweise Nichtzulassung von

Landeslisten

kann bis zum 27. Januar 2025

Beschwerde an den Bundeswahlausschuss

eingelegt werden. In diesem Fall wird der

Bundeswahlausschuss am 30.

Januar 2025 in

Berlin abschließend entscheiden.

Ebenfalls am

30. Januar 2025 berät und beschließt der

nordrhein-westfälische Landeswahlausschuss über

Beschwerden, die gegen die

Zulassungsentscheidungen der Kreiswahlausschüsse

über Kreiswahlvorschläge eingelegt worden sind.

Diese Sitzung findet im Ministerium des Innern,

Friedrichstraße 62-80, 40217 Düsseldorf, statt.

Eröffnungskonzert des Kreises

Wesel begeistert Publikum: Mitreißende Klänge

zum Auftakt von 50 Jahre Kreis Wesel

Das Eröffnungskonzert zum 50-jährigen Jubiläum

des Kreises Wesel am 23. Januar 2025 war ein

voller Erfolg. Der Willibrordi-Dom in Wesel bot

die beeindruckende Kulisse für einen

musikalischen Abend, der die Vielfältigkeit und

den Gemeinschaftsgeist der Region

widerspiegelte.

Die über 350 Zuschauenden

erlebten ein abwechslungsreiches Programm, das

von lokalen Musikgruppen gestaltet wurde. In dem

etwa zweistündigen Konzert präsentierten die

"Lohberg Voices" aus Dinslaken, die

"Colorsounds" aus Wesel und die "Hedwigskapelle"

aus Hünxe musikalische Vielfalt von Pop-Songs

wie Angels von Robbie Williams über Musical-Hits

wie Nessaja (Tabaluga) bis hin zu Rock-Balladen

wie Dream on von Aerosmith. Dr. Lars

Rentmeister, Vorstandsmitglied der

Kreisverwaltung Wesel, führte durch das

Programm.

Landrat Ingo Brohl freute sich über den

gelungenen Auftakt und bedankte sich in seiner

Ansprache herzlich bei allen Beteiligten:

„Dieses Konzert war ein wunderbarer Start in

unser Jubiläumsjahr. Es hat gezeigt, wie

lebendig und verbunden die Menschen im Kreis

Wesel sind. Die Vielfalt der musikalischen

Beiträge steht sinnbildlich für die Stärke

unserer Region.“

Die "Lohberg Voices" sind ein Chor der

evangelischen Kirchengemeinde Dinslaken mit 20

Sängerinnen und Sängern, die unter der Leitung

von Rainer Stemmermann ein breites Repertoire

aus Jazz-, Gospel-, Pop- und Soul-Songs

erarbeiten. Der Chor feierte im Jahr 2024 sein

40-jähriges Bestehen.

Die "Hedwigskapelle" aus der Kirchengemeinde

St. Albertus Magnus in Hünxe begleitet seit 10

Jahren Familiengottesdienste mit neuem

geistlichen Liedgut. Die musikalische Leitung

liegt in den Händen von Tobias Terhardt. Der

Chor "Colorsounds", ehemals "Gospel People St.

Antonius", entstand 1992 und begeistert heute

mit über 40 Stimmen sowie einer sechsköpfigen

Band unter der Leitung von Stephan Marten und

Jan Marten. Ihr Programm verbindet schwungvolle

Musik mit Choreographie-Elementen.

Das Eröffnungskonzert markiert den Beginn

eines vielfältigen Festprogramms, das die

Kreisverwaltung Wesel für das Jahr 2025

organisiert hat. Die Kreisverwaltung wird über

Social Media, Pressemitteilungen und ihre

Website www.kreis-wesel.de regelmäßig über

aktuelle Veranstaltungen informieren.

Der Kreis Wesel bedankt sich bei allen

Mitwirkenden, Partnern und Gästen, die diesen

Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht

haben, und freut sich auf viele weitere

Begegnungen im Jubiläumsjahr!

Neue Regeln zum Gefahrstoff Asbest - wichtig

für Menschen mit älterem Haus

Die

neue Gefahrstoffverordnung stärkt den Schutz vor

den Gesundheitsgefahren durch Asbest – einem

Baustoff, der trotz Verbot seit 1993 noch in

vielen älteren Gebäuden in Putzen,

Fliesenklebern und Dämmstoffen steckt. Der

Verband Wohneigentum begrüßt die neuen Regeln

als praxisnahe Umsetzung im Sinne der

selbstnutzenden Wohneigentümer und klärt auf

über wichtige Details.

Strengere

Regeln für Bauarbeiten an älteren Häusern

Die

neue Gefahrstoffverordnung bringt vor allem

wichtige Anpassungen für Bau-Unternehmen, die

mit Gefahrstoffen arbeiten. Betriebe sind nun in

der Pflicht, vor Baumaßnahmen Erkundungen

anzustellen, wenn sie dies für angebracht

halten. Ein zentraler Punkt ist das sogenannte

„Ampel-Modell“, das Risiken beispielsweise bei

der Sanierung einer Bestandsimmobilie einstuft

und entsprechende Schutzmaßnahmen je nach Umfang

der Asbestbelastung vorgibt.

•

Neu ist auch die

Informationspflicht für Hauseigentümer: Bevor

Arbeiten starten, müssen sie dem ausführenden

Unternehmen das Alter der Immobilie und Hinweise

auf Schadstoffe, insbesondere Asbest, im Gebäude

(soweit bekannt) schriftlich oder elektronisch

mitteilen.

•

Neu:

Informationspflicht für Hauseigentümer Nach

Auskunft der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) sind die Informationen

„in einem zumutbaren Aufwand“ zu beschaffen:

„D.h. sollten sie nicht nach Sichtung der

vorhandenen Auftrags- oder Bauunterlagen

vorliegen, muss der Veranlasser durchaus beim

zuständigen Bauamt anfragen, aber nicht bei

sämtlichen Voreigentümern oder jemals an dem

Objekt arbeitenden Unternehmen.“

•

Bei Immobilien, die

vor 1993 oder nach 1996 gebaut wurden, reicht

die Angabe des Baujahrs aus. Wenn ein Haus aber

zwischen 1993 und 1996 gebaut wurde, verlangt

der Gesetzgeber, dass Wohneigentümer den

ausführenden Betrieben möglichst das genaue

Datum des Baubeginns mitteilen. Für Käufer von

Immobilien sind in der GefStoffV keine

besonderen Verpflichtungen benannt.

Verband Wohneigentum: „Keine zusätzlichen Lasten

für Eigentümer!“

Peter Wegner, Präsident des

Verbands Wohneigentum, begrüßt die neue Regelung

als wichtigen Schritt zum Schutz von Handwerkern

und Verbrauchern, betont jedoch: „Es ist

richtig, dass die ursprünglich geplante

Verpflichtung zur Asbest-Erkundung für

Hauseigentümer gestrichen wurde. Diese hätte

kleine Eigentümer unverhältnismäßig belastet und

die dringend benötigte Sanierungswelle

behindert.“

Wegner mahnt, dass

weitere Änderungen der Verordnung die Interessen

von Wohneigentümer*innen nicht aus den Augen

verlieren dürfen. „Die Verantwortung für die

Asbest-Katastrophe liegt bei der Politik und der

Industrie, nicht bei den Menschen, die in

Bestandsimmobilien leben.“

Vorsicht

statt Nachlässigkeit

Trotz des Verzichts auf

eine Erkundungspflicht sollten Eigentümer und

Eigentümerinnen verantwortungsbewusst handeln.

„Etwa ein Viertel aller vor 1993 gebauten

Gebäude enthält Asbest,“ erklärt Friederike

Hollmann, Bauberaterin im Verband Wohneigentum.

Betroffen sind oft Produkte aus Faserzement,

Heizungsrohre, Nachtspeicheröfen und

Bodenbeläge.

•

„Bei Verdacht auf

Asbest gilt: Finger weg!“ so Hollmann weiter.

„Fachbetriebe sollten hinzugezogen werden, die

Proben entnehmen und im Labor untersuchen, bevor

eine eventuelle Sanierung erfolgt. Die

Entsorgung von Asbest ist teuer und darf nur von

speziell zertifizierten Unternehmen (z.B. TÜV

oder DEKRA) durchgeführt werden, da der Umgang

mit dem Material hohe Sicherheitsanforderungen

erfordert.“

•

Finanzielle

Unterstützung nutzen

Die Sanierung und

Entsorgung asbesthaltiger Materialien ist

aufwendig und kostenintensiv. Ein Lichtblick:

Unter bestimmten Bedingungen können Eigentümer

die Kosten steuerlich als außergewöhnliche

Belastung geltend machen, wenn die Belastung

durch einen Sachverständigen bestätigt wird.

Kleve: Wasserburgallee vom 27.01. bis 31.01.

tagsüber voll gesperrt

Normalerweise

sind Platanen hervorragende Stadtbäume: Sie sind

äußerst hitze- und schnittverträglich,

stadtklimafest, spenden durch ihre ausladende

Krone viel Schatten und prägen das Stadtbild. In

jüngerer Vergangenheit leiden jedoch auch diese

grundsätzlich genügsamen Bäume zunehmend unter

dem Klimawandel. Langanhaltende Trockenperioden

bei gleichzeitig hohen Temperaturen machen

Platanen anfällig für den Massaria-Erreger.

Ein Pilz, der zu rascher Totholzbildung

in schwachwüchsigen, aber auch in Starkästen

führt. In der Folge ist die Standsicherheit der

Platane gefährdet, Äste trocknen ab, fallen zu

Boden und stellen eine Gefahr für den Verkehr

dar.

Aufgrund routinemäßiger Massariakontrollen

an den Platanen entlang der Wasserburgallee muss

die Straße zwischen den Einmündungen Landwehr

und Tiergartenstraße im Zeitraum von Montag, 27.

Januar 2025, bis Freitag, 31. Januar 2025,

tagsüber gesperrt werden.

Um die Auswirkungen auf den Straßenverkehr

so gering wie möglich zu halten, wird die

Sperrung jeweils nur während der tatsächlichen

Arbeitszeit von 07:00 bis 17:00 Uhr

eingerichtet. Anlieger werden ihre Grundstücke

weiterhin erreichen können. Für zu Fuß gehende

und Radfahrende bleibt die Wasserburgallee auch

während der Arbeitszeit nutzbar. Umleitungen

werden für die Zeit der Arbeiten über die

Tiergartenstraße, den Klever Ring und die

Landwehr ausgeschildert.

Neu_Meerbeck: Projekt von

Kindern für Kinder -Lesen ist ein großes Wunder!

Vom 8. November bis 13. Dezember

2024 haben die jungen Teilnehmenden an einem

einzigartigen Lese- und Vorleseprojekt

teilgenommen, das im Stadtteil Meerbeck ins

Leben gerufen wurde: Kinder fördern das Lesen

bei anderen Kindern.

Mit strahlenden Gesichtern und einem Stapel

frisch gelernter Fähigkeiten haben 16 Kinder im

Alter von acht bis zwölf Jahren ihre Ausbildung

zu Lesecoaches erfolgreich abgeschlossen (Foto

1: Präventionsnetzwerk Neu_Meerbeck).

Es ist nicht nur ein positives Zeichen für

das Engagement der Ehrenamtlichen in Meerbeck,

sondern auch eine Antwort auf die

besorgniserregenden Entwicklungen in der

Lesekompetenz von Kindern. Studien aus den

letzten Jahren zeigen, dass die Lesefähigkeiten

vieler Kinder abnehmen.

Vernetzte

Gemeinschaft nötig

Um diesem Trend

entgegenzuwirken, hat Ayse Sarikaya

(Koordinatorin des Präventionsnetzwerks

Neu_Meerbeck) über Initialprojekte 2024 aus

Mitteln des Landschaftsverbandes Rheinland ein

Konzept entwickelt. Die Ausbildung der

Lesecoaches fand in sechs Modulen statt, in

denen die Kinder nicht nur Lesetechniken

erlernten, sondern besonders in ihrer

sozial-emotionalen Bildung gefördert wurden.

„Damit Neugier und Lust zum Lesen

erweckt wird, brauchen wir eine vernetzte

Gemeinschaft. Wir möchten etablierte Netzwerke

und Leseförderungsinitiativen festigen, neue

Partnerschaften gründen sowie Menschen und

Institutionen aus allen gesellschaftlichen

Bereichen zusammenbringen“, erläutert Ayse

Sarikaya. Beteiligt sind das Stadtteilbüro

Neu_Meerbeck, das Spielhaus Pumpenhaus, der IKM,

das Bürgerhaus Meerbeck und der Internationale

Kulturkreis Moers e.V.

Lesen stärkt

auch Selbstbewusstsein und soziale Fähigkeiten

Die Beteiligten haben ein Programmheft für

die Schulung der Lesepaten entwickelt und einen

Lesekoffer mit Materialien, wie Projektor,

Kamishibai (Papiertheater) und Klangschale,

zusammengestellt. Das Programmheft enthält nicht

nur eine detaillierte Übersicht der

Ausbildungsinhalte, sondern zeigt auch Übungen

für Persönlichkeitsentwicklung und kreatives

Schaffen auf.

Zwei engagierte

Mitarbeiterinnen aus dem Stadtteil, Katja

Hülsbusch-Wilms und Neslihan Mintas,

unterstützten die Kinder sowohl während der

Ausbildungsphase als auch in der Vorlesephase.

Die Teilnehmenden erlebten eine Vielzahl von

Übungen und Spielen, die ihre Konzentration,

Achtsamkeit, Kooperationsfähigkeit,

Kommunikation und Teamarbeit stärkten.

„Ich fühle mich stark und kann mich auf mich

verlassen“, teilte die 12-jährige Marie

begeistert mit. Auch die Rückmeldungen der

Eltern sind durchweg positiv: Viele bedanken

sich für die Möglichkeit, an diesem besonderen

Kurs teilzunehmen, der nicht nur die

Lesekompetenz ihrer Kinder fördert, sondern auch

deren Selbstbewusstsein und soziale Fähigkeiten

stärkt.

Lesen ist nicht nur eine

Schlüsselkompetenz, sondern auch ein großes

Wunder, das es zu entdecken gilt, so das Fazit

der Beteiligten. Weitere Informationen zum

Projekt gibt es bei Ayse Sarikaya

(Präventionsnetzwerk Neu_Meerbeck) per Mail ayse.sarikaya@moers.de oder

telefonisch unter 0 28 41 / 201-297.

Wesel: Jahresempfang der

Gefahrenabwehrkräfte im Kreishaus

Am Mittwoch, 22. Januar 2025, begrüßte Landrat

Ingo Brohl die Gefahrenabwehrkräfte des Kreises

Wesel zum traditionellen Jahresempfang im

Weseler Kreishaus. Etwa 80 Gäste folgten der

Einladung, um das Engagement von Feuerwehr,

Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk (THW) und

weiteren Hilfsorganisationen zu würdigen.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie

heute hier willkommen zu heißen“, betonte

Landrat Brohl in seiner Eröffnungsrede. „Dieser

Abend gibt uns Gelegenheit, innezuhalten und

Ihnen für Ihre Arbeit und Ihren Einsatz für die

Gemeinschaft zu danken.“

Besonders die

Herausforderungen der

Fußball-Europameisterschaft 2024 hätten erneut

die Bedeutung einer gut organisierten

Gefahrenabwehr gezeigt. Dank des professionellen

Einsatzes der Kräfte leistete der Kreis Wesel

einen wichtigen Beitrag zu einem sicheren

Turnierverlauf. Ein weiteres Beispiel für die

erfolgreiche Zusammenarbeit war die Schließung

des Altenheims Am Kattewall in Rheinberg zum 1.

September 2024.

Der Malteser

Hilfsdienst und die Caritas betreuten die

Bewohner in enger Kooperation mit der

Kreisverwaltung. Landrat Brohl lobte die

Kameradschaft und das Verantwortungsbewusstsein

der Einsatzkräfte: „Sie stellen den Menschen in

den Mittelpunkt Ihres Handelns. Diese

Kameradschaft verbindet und stärkt uns in

schwierigen Momenten.“

Besonderer

Dank galt auch den Notfallseelsorge- und

Einsatznachsorgeteams sowie den Familien der

Einsatzkräfte, deren Rückhalt dieses Engagement

erst möglich mache. Ein Höhepunkt des Abends war

die Verabschiedung von Bodo Witzler, der bald in

den Ruhestand eintritt. Witzler begann 1989

seine Ausbildung beim Kreis Wesel, war zunächst

im Fachbereich Straßenverkehr tätig und übernahm

ab 2010 eine zentrale Rolle im

Katastrophenschutz.

Bodo Witzler und Landrat Ingo Brohl

Seit

2019 war er als Koordinator für den

Katastrophenschutz verantwortlich. Landrat Brohl

würdigte ihn mit einer Kreisgrafik und lobte

sein Engagement: „Bodo Witzler hat die

Gefahrenabwehr im Kreis Wesel entscheidend

mitgestaltet und nachhaltig geprägt.“

Grüne Woche: Tolles

Feedback für den Niederrhein

Die

erste NRW-Partnerregion stößt auf großes

Besucherinteresse in Berlin.

„Der Auftritt

des Niederrhein in Berlin ist – wie erwartet –

ein schöner Erfolg für die Agrar- und

Tourismuswirtschaft.“ Dieses Fazit hat Ingo

Brohl, Landrat des Kreises Wesel, nach den

ersten Tagen der Grünen Woche in Berlin gezogen.

Erstmalig ist das Land

Nordrhein-Westfalen mit einer ausgewählten

Partnerregion vertreten. Für die Premiere war

der Niederrhein ausgewählt worden. Am

Eröffnungsabend in der NRW-Halle konnten

Ministerpräsident Henrik Wüst und Silke Gorißen,

Ministerin für Landwirtschaft und

Verbraucherschutz, insgesamt mehr als 100

Aussteller begrüßen, die hochwertige und

regional erzeugte Lebensmittel präsentierten –

viele davon vom Niederrhein.

Groß ist

das das Interesse an den Ständen. „Das Thema

Radfahren ist besonders gefragt. Aber auch die

Produkte, die am Niederrhein angebaut werden,

ziehen Besucher zu den Anbietern des

Niederrheins“, freut sich Nina Jörgens. Die

Prokuristin vertritt die Niederrhein Tourismus

GmbH an der Spree.

Zusammen mit den

LEADER-Regionen des Niederrheins sowie den

Vereinen „Genussregion Niederrhein e.V.“ und

„Agrobusiness Niederrhein e.V.“ präsentiert man

sich als Partnerregion. Unterstützung erfolgt

durch die Stadt Xanten, die Gemeinde Schermbeck,

den Naturpark Hohe Mark, den Naturpark

Schwalm-Nette und die WFG Kreis Viersen.

„Der Niederrhein beweist in Berlin einmal mehr,

dass er als durch und durch sympathische und

attraktive Region punkten kann“, so Christoph

Gerwers, Landrat des Kreises Kleve. Davon können

sich die Besucherinnen und Besucher der Grünen

Woche noch bis zum 26. Januar überzeugen.

Freuten sich über die Resonanz des Publikums

(v.l.): Nina Jörgens (Niederrhein Tourismus),

Pauline Becker (TIX, Touristeninformation

Xanten), Silke Gorißen, Ministerin für

Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes

Nordrhein-Westfalen, und Ingo Brohl, Landrat

Kreis Wesel und Aufsichtsratsvorsitzender von

Niederrhein Tourismus. Foto: Thomas Michaelis

Grüne Woche 2025 startet mit

Partnerregion Niederrhein und Bier

Die Nordrhein-Westfalenhalle der Grünen Woche

2025 stand zum Messeauftakt ganz im Zeichen des

Niederrheins, der als erstes Partnerland aus

Nordrhein-Westfalen präsentiert wurde. Die

Niederrhein-Delegation, bestehend aus

Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und

Landräten, nutzte die Gelegenheit, sich mit

Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen

auszutauschen.

Im Mittelpunkt des

Gesprächs standen Fördermöglichkeiten für den

ländlichen Raum. Landrat Ingo Brohl betonte

dabei: „Der Niederrhein ist eine dynamische

Region, die von der Stärke der Landwirtschaft

und der gesamten landwirtschaftlichen

Wertschöpfungskette massiv profitiert und

geprägt ist. Diese Struktur zu erhalten und

auszubauen ist auch für den Erhalt der

einmaligen niederrheinischen Kulturlandschaft

wichtig. Diese ist, zusammen mit der Vielfalt,

einzigartigen Naturerlebnissen und dem Genuss in

unserer Region, Basis für den wachsenden

Niederrheintourismus.

Der

Niederrhein ist bei seinem Weg aber auch auf

Unterstützung durch Bund und Land angewiesen.

Insofern war die Tatsache, dass der Niederrhein

die erste Partnerregion in der NRW-Halle war,

Anerkennung unseres bisherigen, gemeinsamen

Engagements, eine exorbitant gute Plattform für

unsere niederrheinischen Unternehmen und auch

das Signal, dass das Land weiß, welchen Wert der

Niederrhein und seine Landwirtschaft für ganz

NRW hat.“

Im Anschluss bereiteten

die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des

Kreises Wesel in einer Kochshow auf der

NRW-Bühne die traditionelle niederrheinische

Spezialität Panhas zu. Die kross gebratenen

Panhas-Scheiben, serviert auf geschmorten Äpfeln

mit Rübenkraut, stießen nicht nur bei den

Anwesenden auf Begeisterung – viele bezeichneten

das Gericht als ihre persönliche regionale

Lieblingsspeise. Doch auch andere kulinarische

Highlights aus der Region wurden vorgestellt.

Foto Thomas Michaelis

Die

Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nutzten die

Gelegenheit, auf weitere touristische

Attraktionen am Niederrhein hinzuweisen, die die

große touristische Vielfalt der Region

widerspiegeln. „Der Niederrhein ist immer eine

Reise wert“, so der einheitliche Tenor. Die

Delegation plant, den Austausch zu Themen des

ländlichen Raums weiter zu intensivieren und das

Netzwerk zu erweitern.

Parallel dazu

bot der Stand der Genussregion Niederrhein

Einblicke in nachhaltige und genussvolle

Projekte. Im Fokus standen drei Unternehmen, die

innovative Bierprodukte präsentierten. So

verfeinerte die Familie Mölders vom Büffelhof

Kragemann aus Bocholt ihren Büffelkäse mit Bier

und erzählte spannende Hofgeschichten.

Walterbräu aus Wesel stellte mit dem

Chevalier-Bier ein Produkt vor, das durch den

Anbau einer alten Braugerste zum

Grundwasserschutz beiträgt.

Besonders bemerkenswert war die Geschichte

hinter dem Malzbier der Hamminkelner

Feldschlösschen Brauerei. Helmut Ebbert

berichtete von der Entwicklung eines

kalorienarmen Malzbieres, das auch für

Diabetiker geeignet ist – eine Innovation, die

von der Familie Kloppert nach der Erkrankung von

Wilhelm Kloppert Senior ins Leben gerufen wurde.

Bei Blindverkostungen können mehr als 80 Prozent

der Teilnehmenden keinen Unterschied zum

klassischen Malzbier feststellen.

Die Genussregion Niederrhein präsentiert sich

noch bis zum kommenden Sonntag mit wechselnden

Produzenten und Projekten gemeinsam mit

Agrobusiness Niederrhein, Niederrhein Tourismus

und den niederrheinischen LEADER-Regionen. Der

gesamte Auftritt der über 100 Aussteller aus NRW

wird vom Ministerium für Landwirtschaft und

Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen

koordiniert und vom Landesamt für Natur, Umwelt,

Klima und Verbraucherschutz umgesetzt.

Wesel:

Raumverträglichkeitsprüfung für die geplanten

Offshore-Netzanbindungssysteme der "Windader

West" - Teilstück NRW

Die

Regionalplanungsbehörden bei den

Bezirksregierungen Düsseldorf, Köln, Münster

sowie beim Regionalverband Ruhr haben unter

Federführung der Bezirksregierung Düsseldorf die

Raumverträglichkeitsprüfung für die geplanten

Offshore-Netzanbindungssysteme der „Windader

West“ – Teilstück NRW mit Übermittlung der

Gutachterlichen Stellungnahme nach § 15 Absatz 1

Satz 4 ROG an die Vorhabenträgerin (Amprion

Offshore GmbH) am 13. Dezember 2024

abgeschlossen. Die Gutachterliche

Stellungnahme einschließlich ihrer Begründung

wird für die Dauer von fünf Jahren an folgender

Stelle während der Dienstzeiten zur Einsicht

bereitgehalten:

Stadt Wesel Team 13 –

Räumliche Grundsatz- und Entwicklungsplanung

Klever-Tor-Platz 1 46483 Wesel Sie kann auch

über die nachfolgende Internetseite der

Bezirksregierung Düsseldorf eingesehen und

heruntergeladen werde: https://url.nrw/windaderwest

Wesel: Künstliche Kühe und

regionale Produkte – Bürgermeisterin Ulrike

Westkamp auf der Internationalen Grünen Woche in

Berlin

Da staunte

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp nicht schlecht

als sie die künstlichen Kühe auf dem

Messegelände in Berlin sah. „Das nenne ich

kreativ“, lobte die Bürgermeisterin die

alternativen Kühe aus Kunststoff.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp (4. v. r.)

zusammen mit Amtskollegen und der Ministerin für

Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes

Nordrhein-Westfalen, Silke Gorißen (Mitte), auf

der Internationalen Grünen Woche in Berlin.

Foto: Thomas Michaelis

Wegen der

Maul- und Klauenseuche dürfen in diesem Jahr

keine lebenden Rinder auf der Internationalen

Grünen Woche in Berlin gezeigt werden. Gemeinsam

mit einer Delegation des LEADER-Regionen, unter

anderem der Landrat des Kreises Wesel Ingo

Brohl, besuchte Bürgermeisterin Ulrike Westkamp

die bedeutende Landwirtschafts- und

Nahrungsmittelmesse in Berlin. Die

niederrheinischen LEADER-Regionen werben

gemeinsam für den Niederrhein als touristischen

Anlaufpunkt. Gerade der Niederrhein bietet mit

seiner eindrucksvollen, naturbelassenen

Landschaft einen optimalen Erholungsraum.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp betont,

dass die Region vor allem mit ihren qualitativ

hochwertigen Lebensmitteln auf sich aufmerksam

macht. Die Städte und Gemeinden der

LEADER-Region erhöhen mit ihrer Präsenz auf der

internationalen Messe den Bekanntheitsgrad des

Niederrheins. Dadurch wird der heimische

Tourismus gestärkt und weiter angekurbelt. Zudem

können durch den Austausch mit Ministerien und

Vertretern anderer Regionen wichtige Kontakte

für zukünftige Projekte geknüpft werden.

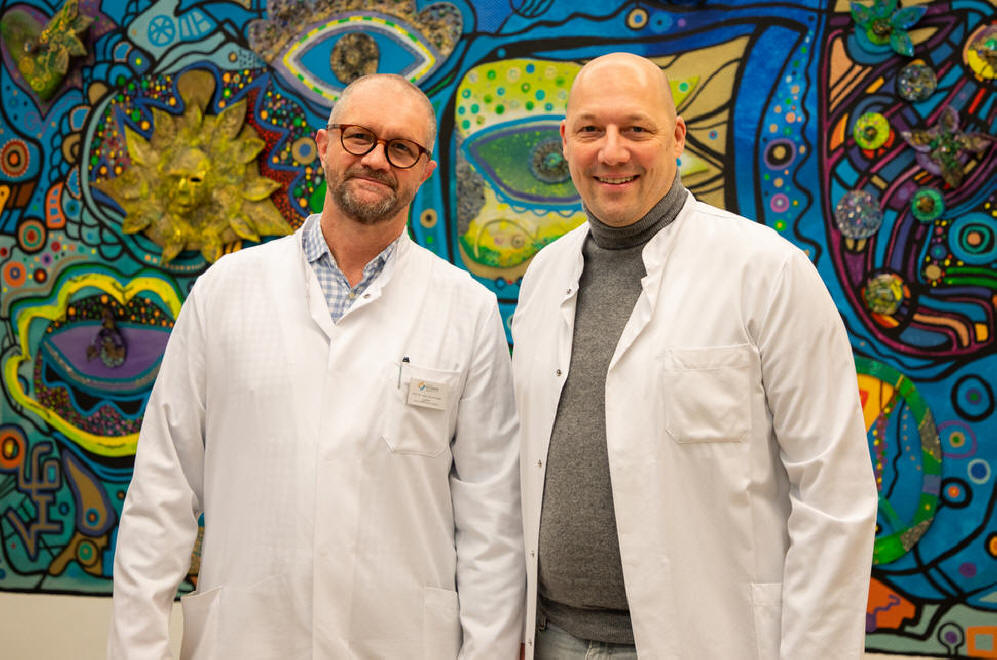

Bethanien: Selbsthilfegruppe

„Lungenkrebs Netzwerk Krefeld/Moers“ startet ab

Februar 2025 - Austausch, Information und

Beisammensein – von Betroffenen für Betroffene

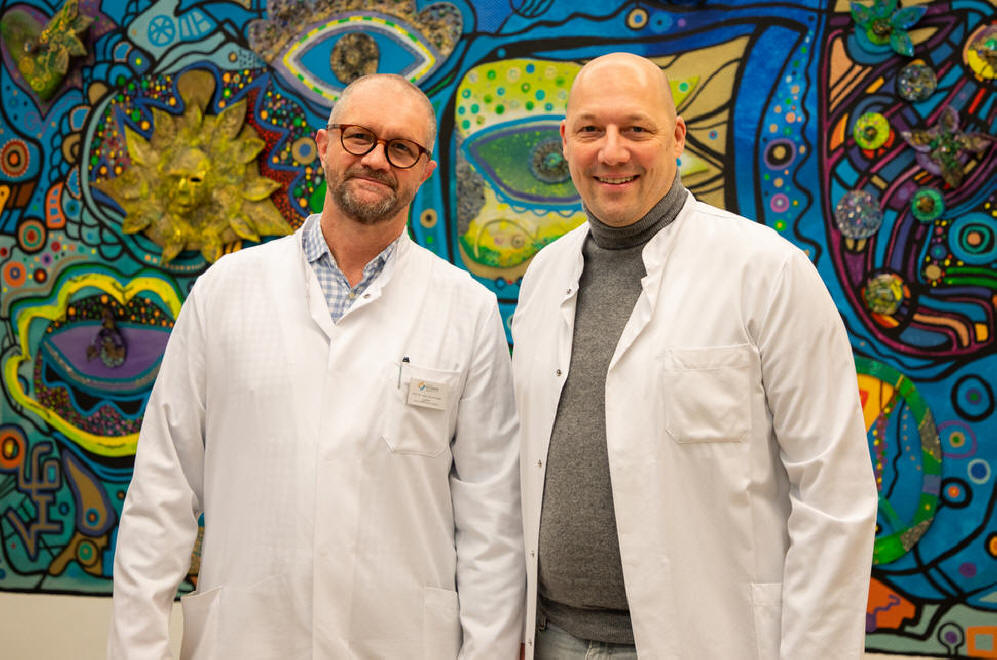

Ab dem 12. Februar 2025 startet ein

neues kostenloses Angebot im Krankenhaus

Bethanien Moers: Die Selbsthilfegruppe

„Lungenkrebs Netzwerk Krefeld/Moers“ von der

ebenfalls von Lungenkrebs betroffenen

Initiatorin Eva Leroy trifft sich fortan an

jedem zweiten Mittwoch im Monat von 14 bis 16

Uhr in der Cafeteria des Krankenhauses Bethanien

Moers (Bethanienstraße 21, 47441 Moers), um sich

bei Kaffee und Kuchen auszutauschen, gegenseitig

Mut zu machen und zu unterstützen.

An

Lungenkrebs erkrankte Patient:innen aus Moers

und Umgebung sind hierzu herzlich eingeladen,

genauso wie betroffene An- und Zugehörige.

„Neben dem Austausch der Betroffenen

untereinander, werden auch ich und meine

Kolleginnen aus der Psychoonkologie hin und

wieder an den Treffen teilnehmen, Fragen

beantworten und ein offenes Ohr schenken“,

erklärt Dr. Kato Kambartel, Ärztlicher

Koordinator des Lungenkrebszentrums Bethanien

und Lungenfacharzt.

„Denn es ist keine

Frage, dass die Behandlungsmöglichkeiten von

Lungenkrebs im Laufe der Jahre viel besser

geworden sind – immer mehr ist möglich, um den

Patientinnen und Patienten zu helfen.

Nichtsdestotrotz ist es eine ernsthafte

Erkrankung und der Umgang mit ihr nicht immer

einfach. Es hilft ungemein zu sehen, wie andere

Betroffene die Situation bewältigen und sich

gemeinsam in der Gruppe zu ermutigen und

füreinander da zu sein“, so der erfahrene

Mediziner.

„Es gibt sehr wenige

Selbsthilfegruppen für Lungenkrebserkrankte.

Umso schöner ist es, dass ich mein Angebot

erweitern und nun einen zusätzlichen Anlaufpunkt

in Moers schaffen kann mit dem Lungenkrebs

Netzwerk Krefeld/Moers“, beschreibt Eva Leroy

ihr Engagement.

Eine Anmeldung zu den

Treffen der Selbsthilfegruppe ist nicht

notwendig. „Wir freuen uns über jede und jeden,

die bzw. der den Weg zu uns findet“, so die

Veranstalter:innen.

Eva Leroy, Initiatorin der Selbsthilfegruppe,

und Dr. Kato Kambartel, Ärztlicher Koordinator

des Lungenkrebszentrums Bethanien, freuen sich,

Betroffenen mit dem Lungenkrebs Netzwerk

Krefeld/Moers eine Anlaufstelle für Austausch zu

bieten.

Bevölkerung im Jahr 2024 um 100 000 Menschen

gewachsen

• Fast 83,6 Millionen Menschen lebten zum

Jahresende 2024 in Deutschland

•

Nettozuwanderung gegenüber 2023 um mehr als ein

Drittel zurückgegangen

• Zahl der

Sterbefälle übersteigt Zahl der Geburten

deutlich: Geburtendefizit im dritten Jahr in

Folge größer als 300 000 Personen

Zum

Jahresende 2024 lebten fast 83,6 Millionen

Menschen in Deutschland. Nach einer ersten

Schätzung des Statistischen Bundesamtes

(Destatis) wuchs die Bevölkerung Deutschlands

damit um knapp 100 000 Menschen gegenüber dem

Jahresende 2023. Auch im Jahr 2024 war die

Nettozuwanderung die alleinige Ursache des

Bevölkerungswachstums.

Wie in allen Jahren seit der deutschen

Vereinigung fiel die Bilanz der Geburten und

Sterbefälle 2024 negativ aus, da erneut mehr

Menschen starben als geboren wurden. Im Jahr

2023 war die Bevölkerung aufgrund der deutlich

höheren Nettozuwanderung noch um knapp 340 000

Personen gewachsen.

Diese Angaben

beruhen auf der Fortschreibung des

Bevölkerungsbestands auf Basis des aktuellen

Zensus 2022. Infolge des Zensus 2022 wurde die

Bevölkerungszahl zum Stichtag 15. Mai 2022 um

etwa 1,3 Millionen Personen von 84,0 Millionen

(Ergebnis auf Basis des vorherigen Zensus 2011)

auf 82,7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner

(neues Ergebnis auf Basis des Zensus 2022)

angepasst.

Zahl der Geburten und

Sterbefälle leicht gesunken – weiterhin hohes

Geburtendefizit Sowohl die Zahl der Geburten als

auch die Zahl der Sterbefälle ging 2024

gegenüber dem Vorjahr um etwa 2,5 % zurück.

Ausgehend von den bereits vorliegenden Meldungen

der Standesämter ist für 2024 mit 670 000 bis

690 000 Geborenen zu rechnen (2023: 692 989).

Die Zahl der Gestorbenen betrug rund

1,00 Millionen (2023: 1,03 Millionen; zur Zahl

der Sterbefälle 2024 siehe Pressemitteilung

Nr. 017 vom 14. Januar 2025). Daraus ergibt

sich für 2024 ein Geburtendefizit (Differenz

zwischen Geburten und Sterbefällen) von 310 000

bis 330 000. Damit war das Geburtendefizit

bereits im dritten Jahr in Folge größer als 300

000 Personen. Im Jahr 2023 hatte es bei 335 217

gelegen und einen neuen Höchststand erreicht.

Zum Vergleich: Von 1991 bis 2021

hatte Deutschland ein durchschnittliches

jährliches Geburtendefizit von 137 380 Personen.

Nettozuwanderung mindestens 34 % niedriger als

im Vorjahr Die Nettozuwanderung (Saldo

aus Zu- und Fortzügen über die Grenzen

Deutschlands) wird für 2024 auf 400 000 bis

440 000 Personen geschätzt.

Sie sank

damit 2024 gegenüber dem Jahr 2023

(662 964 Personen) um mindestens 34 % und

bewegte sich auf dem Niveau der Jahre 2016 bis

2019 (durchschnittlich 410 000 Personen). Nach

vorläufigen Angaben geht diese Entwicklung auf

eine geringere Nettozuwanderung vor allem aus

Syrien, Afghanistan, der Türkei sowie aus

Staaten der Europäischen Union zurück.

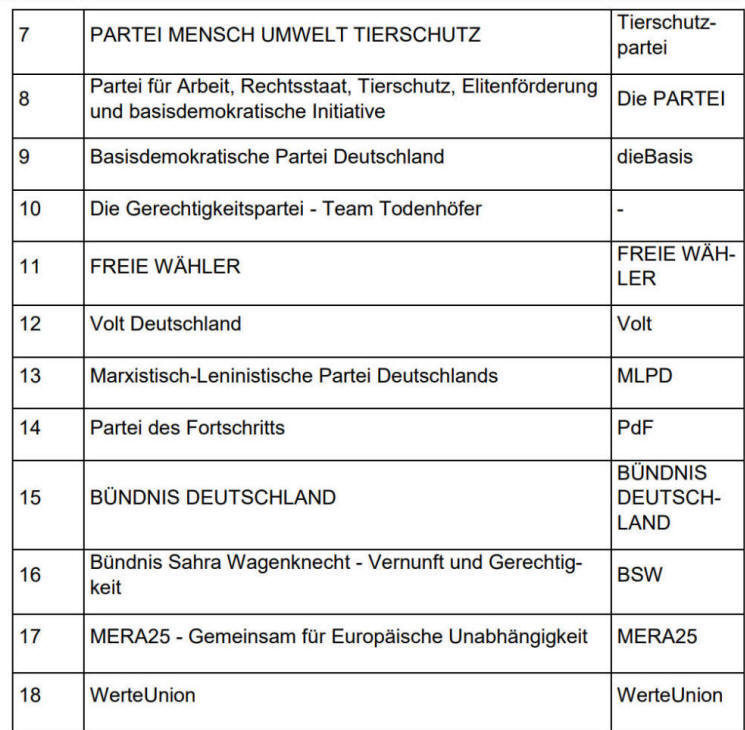

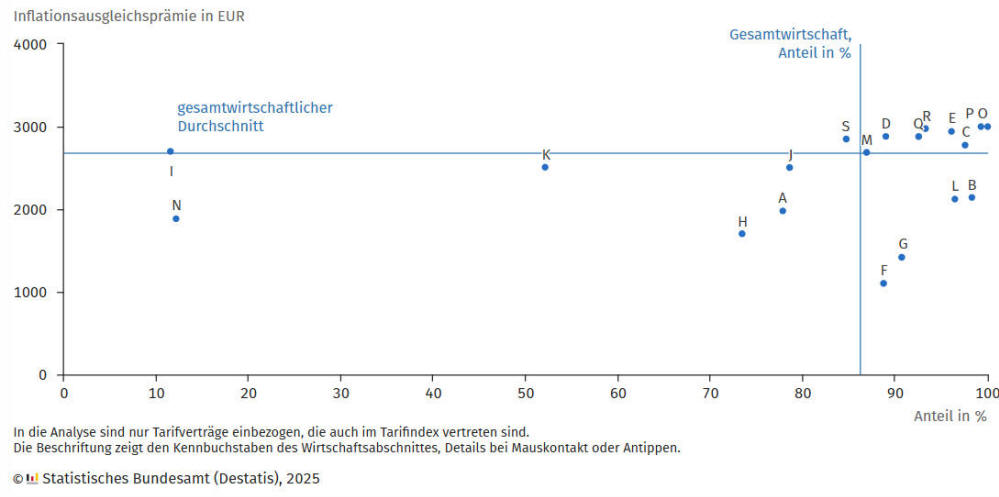

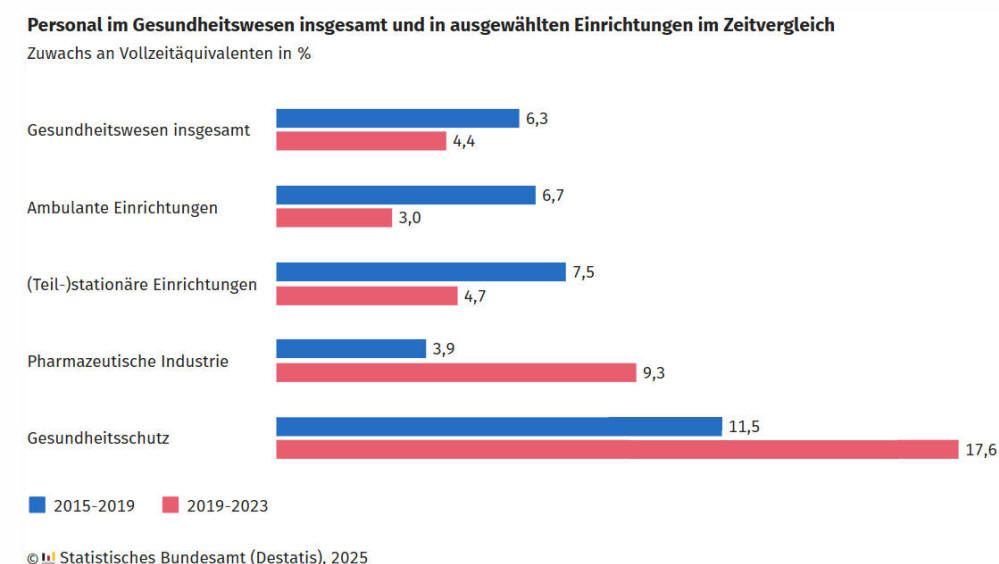

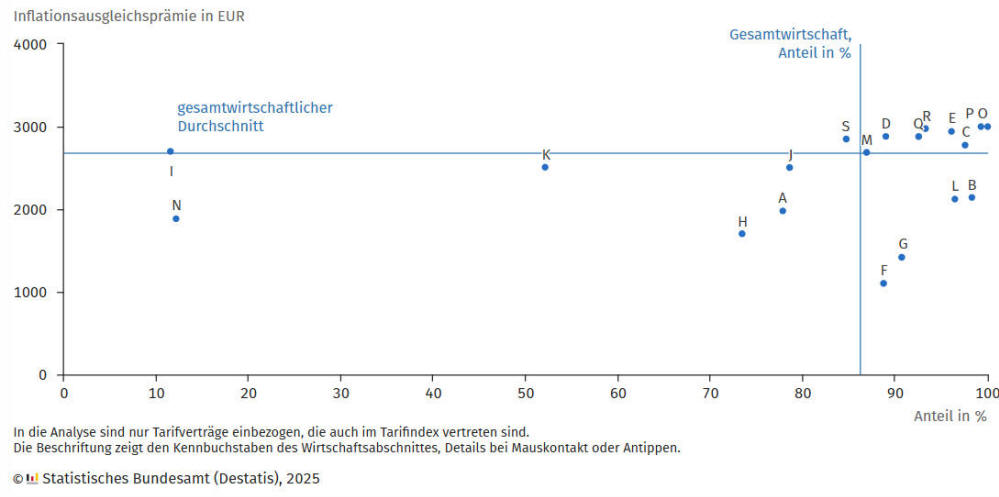

Zuwachs beim Gesundheitspersonal

schwächt sich ab

• Stärkerer

Zuwachs beim Gesundheitspersonal vor der

Pandemie (2015 - 2019) als zwischen 2019 und

2023

• Anstieg des Gesundheitspersonals im

Jahr 2023 um 0,5 %

• Beschäftigungszuwachs

in Pharmazeutischer Industrie und

Gesundheitsschutz stärker als vor der Pandemie

Zum Jahresende 2023 arbeiteten knapp 6,1

Millionen Personen im Gesundheitswesen. Dies

waren 27 000 oder 0,5 % mehr als im Vorjahr. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, ist das Gesundheitspersonal zwischen

den Jahren 2019 und 2023 um 5,3 % gestiegen. Im

Vergleichszeitraum vor der Pandemie zwischen

2015 und 2019 war der Zuwachs des

Gesundheitspersonals mit 6,9 % höher.

Noch stärker unterscheidet sich der Anstieg

bei der Zahl der auf die volle Arbeitszeit

umgerechneten Beschäftigten

(Vollzeitäquivalente). Die Zahl der

Vollzeitäquivalente lag Ende 2023 bei gut 4,3

Millionen und erhöhte sich gegenüber dem

Jahresende 2019 um 4,4 %. Im Vergleichszeitraum

zwischen den Jahren 2015 und 2019 stieg die Zahl

der Vollzeitäquivalente hingegen um 6,3 %.

Freitag, 24.

Januar 2025 - Tag der Bildung

Telenotarztsystem Niederrhein: Partnerkommunen

unterzeichnen Vertrag

Wer in eine Notsituation gerät, möchte

schnellstmöglich die bestmögliche Hilfe

bekommen. Doch nicht immer kann gewährleistet

werden, dass mit dem Rettungsdienst sofort ein

Notarzt zur Stelle ist. Das neue

Telenotarztsystem Niederrhein, das in

Kooperation von Gesundheitsministerium,

Ärztekammern, Krankenkassenvertretern und

kommunalen Spitzenverbänden auf den Weg gebracht

wurde, soll diese Situation künftig verbessern.

Vertragsunterzeichnung Telenotarztsystem

Niederrhein - Stadt Krefeld, Presse und

Kommunikation, Andreas Bischof

Die

Trägergemeinschaft Telenotarztsystem

Niederrhein, vertreten durch Oberbürgermeister

Sören Link, seinen Amtskollegen Frank Meyer

(Krefeld) und Felix Heinrichs (Mönchengladbach),

die Landräte Christoph Gerwers (Kreis Kleve) und

Dr. Andreas Coenen (Kreis Viersen) sowie Dr.

Lars Rentmeister (Verwaltungsvorstand Kreis

Wesel), unterzeichnete gestern im Krefelder

Rathaus die öffentlich-rechtliche

Rahmenvereinbarung.

„Mit dem Start

des gemeinschaftlichen Telenotarztsystems setzen

wir als Partnerkommunen einen Meilenstein für

eine effiziente und vernetzte Notfallversorgung.

Modernste Technologien gepaart mit der Expertise

erfahrener Rettungskräfte sorgen dafür, dass

medizinische Hilfe schneller und zielgerichteter

bei den Menschen ankommt“, betont

Oberbürgermeister Sören Link.

„Das

System Telenotarzt ist ein gutes Beispiel, wie

technische Innovationen in den Kommunen einen

unmittelbaren Unterschied im Leben der Menschen

machen können: Ich bin überzeugt, dass dieses

System die Versorgung im Notfall weiter

verbessern und Leben retten wird“, erklärt

Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer.

„Dieses Projekt wird nur durch enge

interkommunale Zusammenarbeit möglich. Es wäre

kaum zu leisten, wenn eine Stadt allein ein

solches System aufbauen wollte – aber gemeinsam

kriegen wir das hin. Dank unserer hochmodernen

und bestens ausgerüsteten Feuerwache konnten wir

die Zentrale für alle sechs Städte und

Landkreise hier in Krefeld ansiedeln.“

Was sind die nächsten Schritte?

Es wird

nun damit begonnen, die technische Ausstattung

festzulegen und anzuschaffen. Parallel dazu

beginnt die Personalakquise von Telenotärztinnen

und Telenotärzten sowie deren Dienstplanung.

Nach dem Aufbau der Telenotarztzentrale startet

der Probebetrieb, in dem die Zentrale zeitlich

begrenzt besetzt wird. Dabei sollen mögliche

Schwierigkeiten unter Realbedingungen frühzeitig

erkannt und behoben werden.

Bei

reibungslosem Ablauf werden die Betriebszeiten

der Telenotarzt-Bereitschaft schrittweise

erweitert und schließlich auf einen 24/7-

Vollbetrieb umgestellt. „Durch die Einführung

einer Telenotarztzentrale verbessern wir die

hochwertige medizinische Unterstützung für

unsere Bürgerinnen und Bürger. Für mich ist das

nicht nur ein gutes Beispiel für gelebte

interkommunale Zusammenarbeit, sondern auch

exemplarisch für die vielen Potenziale, die in

der Verwaltung durch Digitalisierung gehoben

werden können“, so Stadtdirektor, Feuerwehr- und

Digitalisierungsdezernent Martin Murrack.

Das Telenotarztsystem ermöglicht dem

Rettungsdienst am Einsatzort, einen erfahrenen

Notarzt digital zu konsultieren. Es gibt drei

Einsatzspektren: Primäreinsätze: Das

Rettungsdienstpersonal vor Ort alarmiert den

Telenotarzt in der Zentrale, der via

Echtzeit-Vitaldaten, Sprach- und ggf.

Sichtkontakt die Diagnostik absichert und

Therapien wie Medikamentengaben initiiert oder

begleitet.

Unterstützende und

überbrückende Einsätze: Stellt der

Rettungsdienst vor Ort fest, dass ein Notarzt

physisch benötigt wird und von der Leitstelle

nicht direkt mitalarmiert wurde, überbrückt der

Telenotarzt die Zeit bis zum Eintreffen des

Kollegen bzw. der Kollegin. Er kann sie zudem

auch mit einer Zweitmeinung unterstützen.

Verlegungsmanagement: Bei geforderten

Patientenverlegungen führt der Telenotarzt ein

standardisiertes Gespräch mit dem Klinikarzt, um

die Wahl des passenden Rettungsmittels/Fahrzeugs

zu prüfen und so Fehlplanungen zu vermeiden. Den

Zustand kranker oder verletzter Menschen aus der

Ferne zu beurteilen und Einsatzkräften vor Ort

in akuten Notfallsituationen ein verlässlicher

und besonnener Begleiter zu sein, stellt hohe

Ansprüche an Telenotärzte.

Die

Bezeichnung unterliegt deshalb strengen Vorgaben

des Curriculums Telenotarzt der

Bundesärztekammer (BÄK). Voraussetzungen für die

Tätigkeit als Telenotarzt sind die Anerkennung

als Facharzt sowie die Zusatzweiterbildung

Notfallmedizin, mindestens zwei Jahre

regelmäßige und andauernde Tätigkeit als Notarzt

mit wenigstens 500 eigenständig absolvierten

Notarzteinsätzen und Erfahrung in der

eigenverantwortlichen Führung von Personen.

Darauf aufbauend kann die Qualifikation

zum Telenotarzt im Rahmen eines speziellen

Lehrgangs erworben werden. Die Stadt Krefeld ist

Kernträgerin des Projekts, da die 2016 eröffnete

integrierte Leitstelle in Krefeld optimale

technische und räumliche Bedingungen für eine

Telenotarztzentrale bietet. Neben dem Betrieb

des Standorts übernimmt sie unter anderem die

Projektkoordination, Abrechnung und

Dienstplanung und führt Verhandlungen mit den

Kostenträgern.

Des Weiteren

organisiert sie die Öffentlichkeitsarbeit und

das Marketing für den Telenotarzt Niederrhein.

Außerdem ist Krefeld für die Aus- und

Fortbildung der Telenotärzte sowie die

Personalgewinnung und -verwaltung zuständig. Das

Projekt wird kollektiv von allen Mitgliedern der

Trägergemeinschaft vorangetrieben.

Duisburg/Niederrhein -

Internationaler Tag der Bildung: Kindernothilfe

appelliert an Politik, Kindern weltweit

Schulbesuch zu ermöglichen

Noch

immer können 244 Millionen Kinder und

Jugendliche nicht zur Schule gehen. Dabei haben

sich die UN-Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet,

bis 2030 allen Mädchen und Jungen weltweit einen

Bildungszugang und einen hochwertigen

Schulabschluss zu ermöglichen.

Zum

Welttag der Bildung am 24. Januar

appelliert die Kindernothilfe an die Politik,

entschieden gegen die millionenfache Verletzung

des Rechts auf Bildung vorzugehen, und mahnt

mehr Investitionen in die globale Bildung an.

Frühkindliche Bildung spielt auch in den

Projekten der Kindernothilfe eine immer stärkere

Rolle (Foto: Malte Pfau)

Jeden Tag

wird das Menschenrecht auf Bildung gebrochen.

Millionen Kindern ist der Schulbesuch verwehrt.

Laut UNESCO besuchen 87 Prozent der Kinder

weltweit eine Grundschule, nur noch 58 Prozent

eine weiterführende Schule. Armut, die Folgen

der Klimakrise und die wachsende Zahl von

Kriegen verschärfen die Situation weiter. Noch

nie waren so viele Kinder auf der Flucht wie

heute.

Malte Pfau, politischer

Referent für Bildung bei der Kindernothilfe und

Sprecher der Globalen Bildungskampagne: „Die

weltweite Bildung befindet sich in einer Krise,

die eng mit der ungerechten Verteilung von

Ressourcen verknüpft ist. Länder mit hohem

Einkommen erhalten 63 Prozent der weltweiten

Bildungsinvestitionen, obwohl nur zehn Prozent

der Weltbevölkerung im schulpflichtigen Alter

dort leben. Ländern mit niedrigem Einkommen

stehen weniger als ein Prozent der globalen

Investitionen zur Verfügung, um 25 Prozent der

schulpflichtigen Weltbevölkerung zu

unterrichten.“

Mit Blick auf die

Bundestagswahl appelliert die Kindernothilfe an

die Politik, Bildung als Schlüssel der

Entwicklungszusammenarbeit zu verstehen. Die für

den Haushalt 2025 angekündigte drastische

Kürzung des Entwicklungsetats ist aus Sicht der

Kinderrechtsorganisation gerade in Bezug auf

Bildung unverantwortlich und darf so nicht

umgesetzt werden.

Für die Kindernothilfe

ist das Recht auf Bildung ein Kernthema. Etwa 70

Prozent ihrer 503 Projekte in 36 Ländern haben

einen Bildungsbezug. Im jahrzehntelangen

erfolgreichen Wirken hat die

Kinderrechtsorganisation hier Projekte

entwickelt, die die Bildungssituation in vielen

Ländern nachhaltig verbessert hat. Auch das

Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung verweist in

seinem neuen Positionspapier zur Bildung auf die

große Expertise der Kindernothilfe und stellt

ein Best-Practice-Beispiel zur frühkindlichen

Bildung in Südafrika vor.

Als eine der

größten Kinderrechtsorganisationen in Europa

unterstützt die Kindernothilfe seit mehr als 60

Jahren weltweit Kinder und Jugendliche in

schwierigen Lebenssituationen. Der

Kinderrechtsansatz der Kindernothilfe orientiert

sich an der UN-Kinderrechtskonvention. Weitere

Infos unter kindernothilfe.de

Bundesverfassungsgericht entscheidet über

vorschlagsberechtigte Parteien für die Wahl zum

21. Deutschen Bundestag

Am 13. und 14. Januar 2025 stellte der

Bundeswahlausschuss in seiner öffentlichen

Sitzung fest, welche Vereinigungen als

wahlvorschlagsberechtigte Parteien für die Wahl

zum 21. Bundestag anzuerkennen seien. Gegen die

Nichtanerkennung legte eine Vereinigung

Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein.

Diese blieb erfolglos.

Mit Beschluss vom

22. Januar 2025 hat der Zweite Senat des

Bundesverfassungsgerichts die Beschwerde der

Volksstimmen-Partei-Deutschland (VPD) verworfen,

da der Antrag mangels ordnungsgemäßer Vertretung

bereits nicht wirksam anhängig gemacht und im

Übrigen nicht ordnungsgemäß begründet worden

war. Die ebenfalls eingelegte Beschwerde gegen

die Verkürzung der Fristen für die Beibringung

von Unterstützungsunterschriften hat der Senat

ebenfalls als unzulässig verworfen.

Stadtteilbüro Neu_Meerbeck:

Infos rund ums Ehrenamt

Sich ehrenamtlich zu engagieren ist eine gute

Sache. Die Freiwilligenzentrale der Grafschafter

Diakonie informiert am Mittwoch, 5. Februar, von

10 bis 12 Uhr im Stadtteilbüro Neu_Meerbeck,

Bismarckstraße 43b, zum Thema ‚Ehrenamt‘.

Wer sich einbringen möchte, interessante

Ideen für Projekte hat oder einfach wissen

möchte, wo welche Erfahrungen gebraucht werden,

ist herzlich eingeladen vorbeizukommen.

Rückfragen sind telefonisch beim Stadtteilbüro

Neu_Meerbeck unter 0 28 41/201 – 530 sowie per

E-Mail an stadtteilbuero.meerbeck@moers.de möglich.

Stadt Dinslaken fördert den Austausch von

alten Kühlgeräten

Im Rahmen des Projekts Energiesparhaus Ruhr

des Regionalverbandes Ruhr (RVR) hat die Stadt

Dinslaken Fördergelder für den Austausch alter

Kühlgeräte erhalten. Dieser Fördertopf wurde

noch nicht vollständig abgerufen, so dass noch

Anträge eingereicht werden können.

Gefördert werden Kühlschränke,

Kühl-Gefrierkombinationen, Gefrierschränke und

Gefriertruhen, die nach Erhalt eines

Bewilligungsbescheides angeschafft werden, mit

einem Zuschuss von 100 Euro. Gerade in Zeiten

hoher Energiekosten ist der Tausch von

veralteten Kühlgeräten besonders sinnvoll, da

diese oft enorme Stromfresser sind. Insbesondere

bei Geräten, die älter als 15 Jahre sind, lohnt

sich der Austausch in der Regel bereits nach

wenigen Jahren, sowohl für das Portemonnaie als

auch für den Klimaschutz.

Anträge

können digital unter

klimafoerderung@dinslaken.de eingereicht werden.

Weitere Informationen sowie das Antragsformular

sind auf der Webseite der Stadt Dinslaken unter

www.dinslaken.de/kuehlgeraetetausch verfügbar.

Im täglichen Gebrauch lässt sich durch einfache

Maßnahmen noch weiter Energie sparen.

Ein

Kühlgerät sollte nicht in direkter

Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von

Wärmequellen wie Heizungen aufgestellt werden,

da dies den Stromverbrauch erhöht. Auch eine

optimale Temperatureinstellung ist wichtig: 7°C

im Kühlschrank reichen in der Regel aus. Ein

Grad kälter erhöht den Stromverbrauch erheblich.

Zudem sollten warme Lebensmittel vor dem

Einräumen in den Kühlschrank abgekühlt werden,

und ein voller Kühlschrank ist

energieeffizienter als ein leerer.

Besonders wichtig ist dabei, dass der

Stromverbrauch auch durch die Größe des Geräts

beeinflusst wird. Ein kleineres Gerät verbraucht

in der Regel weniger Strom. Für einen Ein- bis

Zweipersonenhaushalt sind Geräte mit einem

Nutzinhalt von 100-150 Litern empfehlenswert.

Für jede weitere Person kann man etwa 50 Liter

hinzurechnen.

Wenn möglich, ist es auch

sinnvoll, sich für ein freistehendes Gerät zu

entscheiden, da diese meist stabiler und

energiesparender arbeiten als Einbaulösungen.

Bei Fragen steht Diana Unger vom Team

Nachhaltige Entwicklung unter der E-Mail

diana.unger@dinslaken.de oder telefonisch unter

02064 66 495 zur Verfügung.

Kultur-, Partnerschafts- und Europaausschuss

tagt

Am Dienstag, 4. Februar 2025, tagt der Kultur-,

Partnerschafts- und Europaausschuss der Stadt

Dinslaken. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im

Ratssaal des Rathauses. Tagesordnungen und

Unterlagen zu Ausschuss- und Ratssitzungen

finden Interessierte grundsätzlich im

Ratsinformationssystem auf www.dinslaken.de

Promi-Werbung für Cybertrading-Plattformen:

Vorsicht, dahinter stecken Betrüger aus dem

Ausland!

Mit nur 250 Euro innerhalb kurzer Zeit viel Geld

erwirtschaften? Prominente wie Peter Maffay oder

Tim Mälzer werben mit angeblich todsicheren

Geldanlage-Tipps im Internet für

Cybertrading-Plattformen. Sogar tagesschau.de

soll darüber berichten. Die Wahrheit: Alles

Fake! Es ist Teil einer Masche, mit der

Kriminelle, häufig aus dem Ausland, hohe

Geldsummen ergaunern.

Karolina Wojtal,

Juristin und Co-Leiterin des Europäischen

Verbraucherzentrums (EVZ), warnt vor dreistem

Anlage-Betrug.

Achtung Betrug: Kriminelle locken mit

Prominenten als Lockvögel, um Verbraucher zur

Investition in Cybertrading-Plattformen zu

bringen. (Foto: stock.adobe.com/Summit Art

Creations)

Achtung Betrug: Kriminelle locken

mit Prominenten als Lockvögel, um Verbraucher

zur Investition in Cybertrading-Plattformen zu

bringen. (Foto: stock.adobe.com/Summit Art

Creations)

Ein exemplarischer Fall aus

der Praxis des EVZ

Über eine Meldung

gelangt Harald G. (Name geändert) zu einem echt

wirkenden Online-Artikel der Tagesschau: Dort

wird über einen Skandal von Peter Maffay

berichtet. Angeblich soll der Musiker in einer

Sendung verraten haben, wie er schnell Geld mit

einer Bitcoin-Software verdient. Nun soll er von

der Deutschen Bundesbank verklagt worden sein.

Ein Link im Artikel führt direkt zur besagten

Plattform. Von der seriösen Aufmachung der Seite

getäuscht, klickt Harald G. auf den Link und

meldet sich mit Namen, E-Mail und Handynummer

an.

Daraufhin meldet sich eine

Finanzbrokerin aus Österreich. Mit der

Überweisung von 250 Euro könne sein Depot auf

der Cybertrading-Plattform aktiviert werden. Nun

kann er den vermeintlich rasanten Anstieg seines

Kapitals verfolgen. Doch als Harald G. den

Gewinn ausgezahlt haben möchte, soll er auf

einmal Gebühren zahlen. Er widerruft seine

Anmeldung und fordert sein Geld zurück. Seitdem

wird er von den Brokern aus Österreich

telefonisch belästigt. An sein Geld kommt er

jedoch nicht.

Hallo Frau Wojtal, der

beschriebene Fall wurde natürlich anonymisiert.

Er ist jedoch so bei Ihnen gelandet. Gibt es für

den betroffenen Mann eine Aussicht, wieder an

sein verlorenes Geld zu kommen?

Leider

sind die Chancen, den Schaden ersetzt zu

bekommen, eher gering. Besonders bei

Überweisungen. Bei einer Zahlung mit Kreditkarte

ist ein Chargeback möglich, jedoch nicht

garantiert. Schnelles Handeln erhöht die

Erfolgschancen. Falls eine Versicherung (z. B.

eine Cyber-Versicherung) abgeschlossen wurde,

könnte diese unter Umständen einen Teil des

entstandenen Schadens übernehmen.

Das

klingt sehr ernüchternd. Welche

Handlungsmöglichkeiten haben Verbraucher, die

auf einen Betrug reingefallen sind?

Betroffene sollten sofort den Kontakt zu den

Brokern abbrechen. Dann sollten Sie sich an ihre

Bank oder Kreditkartenanbieter wenden, um eine

Rückbuchung der Überweisung oder der

Kreditkartenzahlung (Chargeback) zu versuchen.

Überweisungen lassen sich, wenn überhaupt, nur

in einem sehr engen Zeitfenster rückgängig

machen. Je nach Fall sollten Sie Bankkonto und

Karte ebenfalls sperren lassen. Und unbedingt

eine Strafanzeige bei der Polizei erstatten.

Solche kuriosen Meldungen, die mit dem

schnellen Geld winken, tauchen regelmäßig im

Internet auf. Wie realistisch sind die

Versprechungen?

Die Versprechungen, wie

‚schnell und ohne Aufwand‘ reich zu werden, sind

völlig unrealistisch. Sie sind gezielt darauf

ausgelegt, Menschen mit Erfolgsgeschichten zu

täuschen. Dabei haben die Promis, die diese

Methoden angeblich empfehlen, niemals diese

Aussagen getroffen. Das investierte Geld wird

nicht angelegt, sondern direkt von den Betrügern

einbehalten.

Wann sollte man stutzig

werden, wenn man auf einen solchen Artikel

stößt?

Stutzig sollten Sie werden, wenn

Prominente für ein Produkt oder eine Methode

werben, ohne dass dies auf deren offiziellen

Kanälen bestätigt wird. Auch wenn die

angeblichen Nachrichtenartikel von Tagesschau &

Co. authentisch wirken, sie sind ein Fake. Oft

behaupten die Täter auch, dass sie von

Institutionen wie der Deutschen Bundesbank oder

renommierten Medienhäusern unterstützt werden.

Oder die Anbieter behaupten, ‚exklusive

Handelsgeheimnisse‘ oder eine ‚spezielle

Software‘ zu haben. Das alles soll

Glaubwürdigkeit erzeugen.

Haben Sie Tipps

für Verbraucher, um die Betrüger zu enttarnen?

Betroffene sollten auf der Webseite des

vermeintlichen Cybertrading-Unternehmens

nachschauen: Hat die Website kein Impressum oder

keine Angabe zur zuständigen Aufsichtsbehörde

(z. B. BaFin), sollten Sie misstrauisch werden.

Sind die Geschäftsbedingungen nur auf Englisch,

obwohl der Anbieter als deutscher Broker

auftritt, ist das bereits ein Zeichen, dass

etwas nicht stimmt. Auch ein Warnsignal: Pop-Ups

oder Banner (z. B. ‚nur noch wenige Plätze

verfügbar‘), mit denen Druck ausgeübt wird.

Recherchieren Sie im Internet über unabhängige

Quellen nach den Aussagen, die die Promis

getätigt haben.

Was ist das Ziel der

Betrüger?

Die Betrüger wollen möglichst

hohe Summen erlangen. Sie bauen über Wochen oder

Monate Vertrauen zu den Betroffenen auf, zeigen

ihnen vermeintliche Gewinne an und drängen

wiederholt zu weiteren Zahlungen. Das angeblich

investierte Geld wird jedoch nie angelegt,

sondern fließt direkt in das kriminelle

Netzwerk.

Welcher Schaden entsteht bei

den betroffenen Verbraucherinnen und

Verbrauchern?

Der finanzielle Schaden ist

teils enorm. Betroffene verlieren ihr gesamtes

investiertes Kapital. In extremen Fällen kommen

sie sogar in existenzgefährdende Situationen,

etwa wenn sie Ersparnisse, Immobilien oder ganze

Erbschaften verspekulieren. Dazu kommt auch die

psychische Belastung: Viele verlieren das

Vertrauen in andere Menschen und schämen sich,

auf den Betrug reingefallen zu sein. In einigen

Fällen brechen sogar Beziehungen und Familien

auseinander.

Was sind Ihre Empfehlungen,

um gar nicht erst auf die Masche reinzufallen?

Angebote, die unrealistisch erscheinen oder

schnelle Gewinne versprechen, besser ignorieren

und keine unbekannten Links oder Banner

anklicken. Selbst wenn diese auf seriösen

Plattformen erscheinen. Werden Sie skeptisch,

wenn man Ihnen das Gefühl gibt, Teil einer

Gruppe ‚Auserwählter‘ zu sein, mit denen ein

Geheimnis geteilt wird. Suchen Sie in

Online-Foren nach Erfahrungen anderer Nutzer.

Auf keinen Fall sollten Verbraucher

Daten von sich (Name, E-Mail, Telefonnummer) auf

unbekannten Plattformen eingeben. Prüfen Sie das

Impressum und holen Sie Informationen über den

Anbieter über offizielle Quellen (z. B. BaFin).

Im Zweifel lieber noch einmal extern überprüfen

lassen, bevor das erste Geld fließt. Das EVZ

berät Betroffene kostenlos.

Kleve: Kunstausstellung „Vides“ von

Peter Schmidt

Fr., 31.01.2025 - 10:30 - Fr.,

11.04.2025 - 16:45 Uhr

Peter Schmidt ist gerne unterwegs. Zu

den besonderen Kunstausstellungen zum Beispiel

in der Dorfkirche in Persingen direkt hinter der

niederländischen Grenze. Und er öffnet der Kunst

mit Asche, Staub und Rost experimentelle Räume.

„Die Verwendung von Acrylfarben und Tusche in

Kombination mit unkonventionellen Materialien

wie Asche und Rost bietet eine einzigartige

Möglichkeit, Texturen und Effekte zu erzeugen,

die das Endergebnis lebendig und dynamisch

machen“, so der Künstler.

Am

31.01.2025 um 10:30 Uhr eröffnet er seine

Kunstausstellung „Vides“ im Café Samocca an der

Hagschen Str. 71 in Kleve. „Kleinformatige

Werke, die durch ihre leuchtenden Farben zum

Betrachten einladen“, kommen nun bei seiner

bereits dritten Ausstellung im Klever Kulturcafé

Samocca neu dazu. Das Thema „Kreis“ bleibt ein

fester Bestandteil beim künstlerischen Schaffen

von Peter Schmidt.

Die Bilder tragen

keine Namen, so erhält der Betrachter seinen

ganz eigenen Raum zur Wahrnehmung. Der Eintritt

zur Vernissage ist frei, die Bilder sind noch

bis zum 11. April zu sehen. Die Ausstellung ist

zu den Öffnungszeiten des Café Samocca zu sehen:

Di - Fr: 9.15 – 16.45 Uhr Sa: 9.15 – 13.30 Uhr

So & Mo: geschlossen.

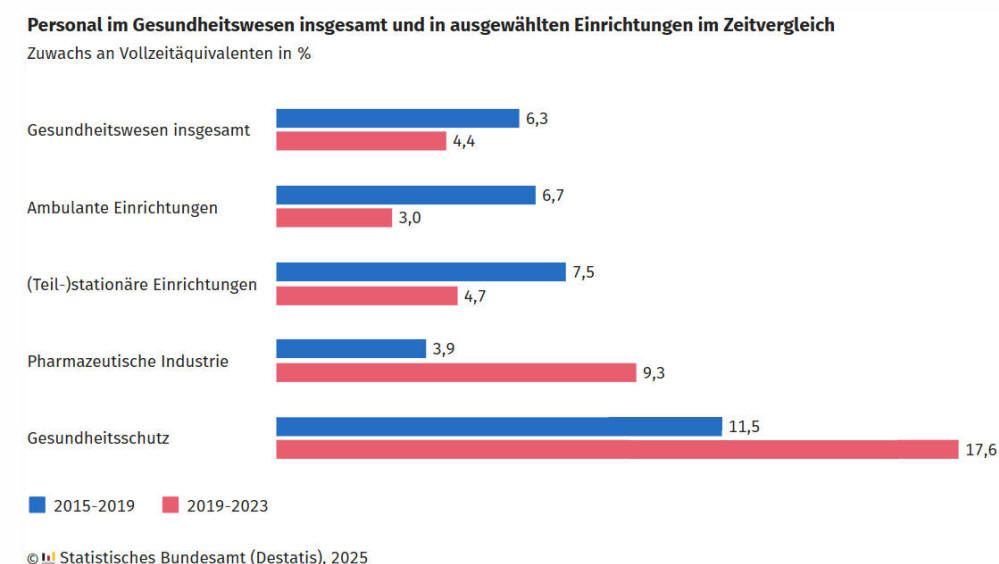

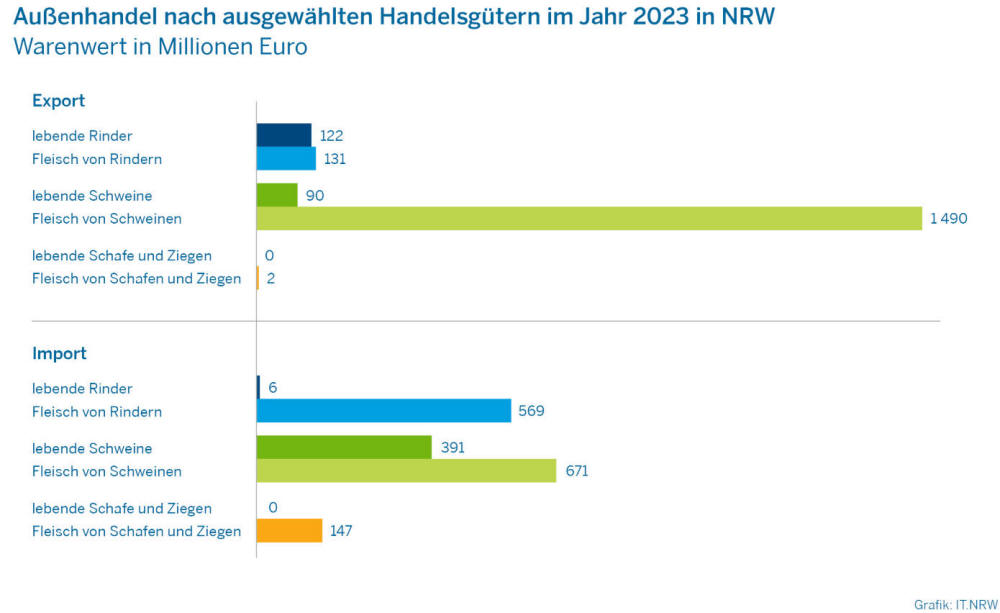

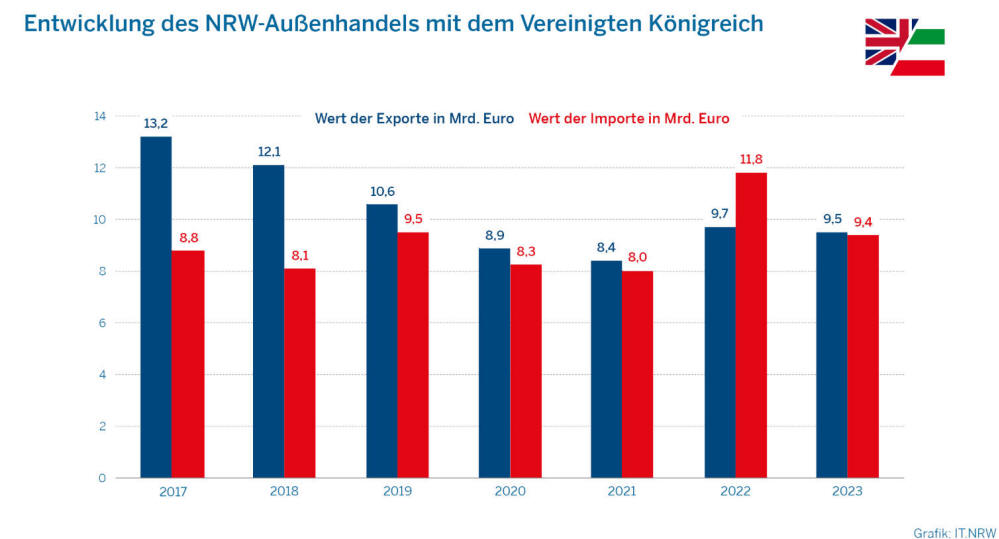

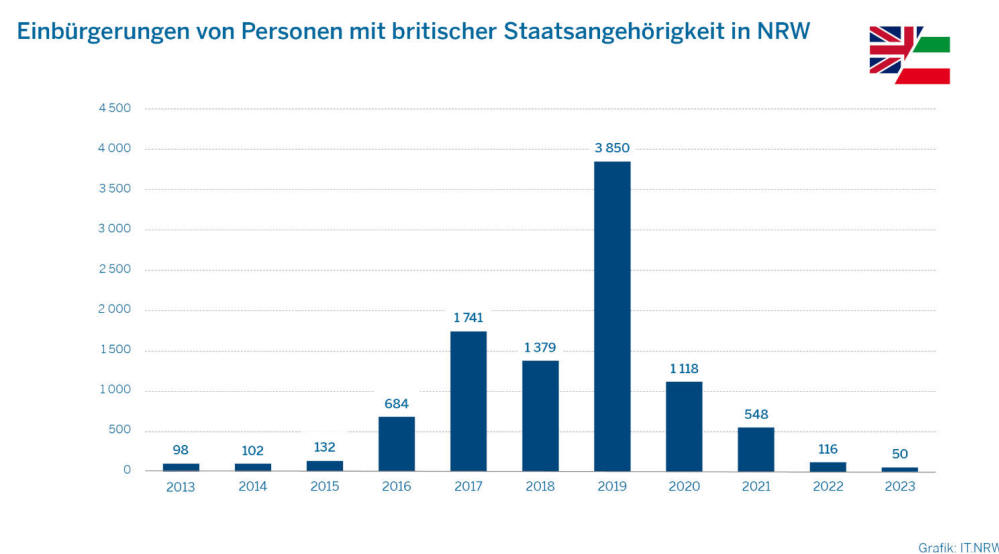

NRW-Wirtschaft: EU-Länder sind die

wichtigsten Handelspartner für lebende Rinder

und Schweine sowie deren Fleisch

Anlässlich

des Ausbruchs der Maul- und Klauenseuche in

Deutschland liefert Information und

Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt Fakten zum Außenhandel mit lebenden

Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen und deren

Fleisch sowie zur landwirtschaftlichen Haltung

der Tiere in Nordrhein-Westfalen.

NRW-Außenhandel: Schweinefleisch wurde 2023 am

häufigsten nach Italien exportiert – Rindfleisch

nach Spanien Beim Außenhandel mit lebenden

Schweinen und Schweinefleisch hat besonders der

Export von Schweinefleisch eine hohe Bedeutung:

Fleisch von Schweinen wurde 2023 im Wert von

1,49 Milliarden Euro in andere Länder

ausgeführt. Häufigste Abnehmerländer waren

Italien (19,1 Prozent), Polen (11,6 Prozent) und

die Niederlande (11,2 Prozent). Lebende Schweine

exportierte NRW im Wert von ca. 90 Millionen

Euro.

Diese wurden häufig nach Polen

(39,7 Prozent) und Ungarn (18,7 Prozent)

exportiert. Gemessen am Warenwert hat der Import

von lebenden Schweinen für NRW eine größere

Bedeutung als der Export; 2023 wurden lebende

Schweine im Wert von ca. 390 Millionen Euro nach

NRW eingeführt. Diese kamen häufig aus den

Niederlanden (57,1 Prozent), Dänemark

(26,3 Prozent) und Belgien (16,5 Prozent). Im

Jahr 2023 hat NRW lebende Rinder im Wert von ca.

121 Millionen Euro in andere Länder exportiert.

Hauptabnehmerland waren mit über

83 Prozent die Niederlande. Fleisch von Rindern

wurde insgesamt im Wert von ca. 131 Millionen

Euro exportiert. Spanien war mit einem Anteil

von 20,9 Prozent das wichtigste Abnehmerland für

Rindfleisch, gefolgt von Frankreich mit

18,7 Prozent. Lebende Schafe und Ziegen wurden

in NRW im Jahr 2023 nicht importiert und

exportiert.

Fleisch von Schafen und

Ziegen wurde auch mit Handelspartnern außerhalb

der EU verstärkt gehandelt. Gemessen am

Warenwert importierte die NRW-Wirtschaft

deutlich mehr Fleisch von Schafen und Ziegen

(ca. 146 Millionen Euro) als dieses exportiert

wurde (ca. 2,39 Millionen Euro). Bei den

Herkunftsländern für Schaf- und Ziegenfleisch

war Neuseeland mit einem Anteil von 30,2 Prozent

das häufigste Herkunftsland, gefolgt von Irland

(22,6 Prozent) und den Niederlanden

(19,0 Prozent).

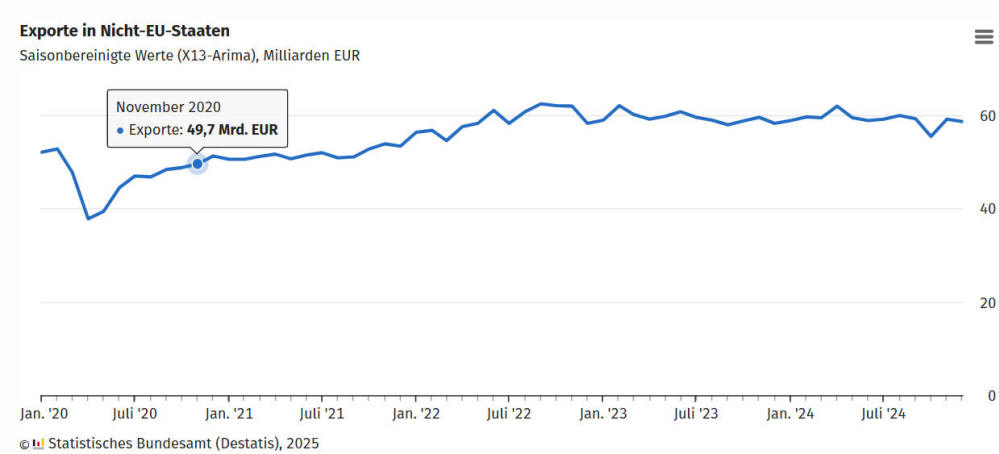

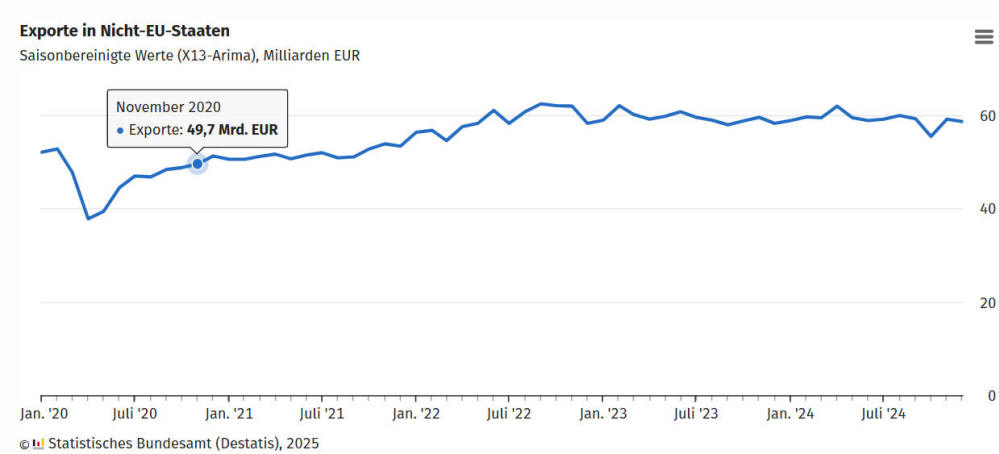

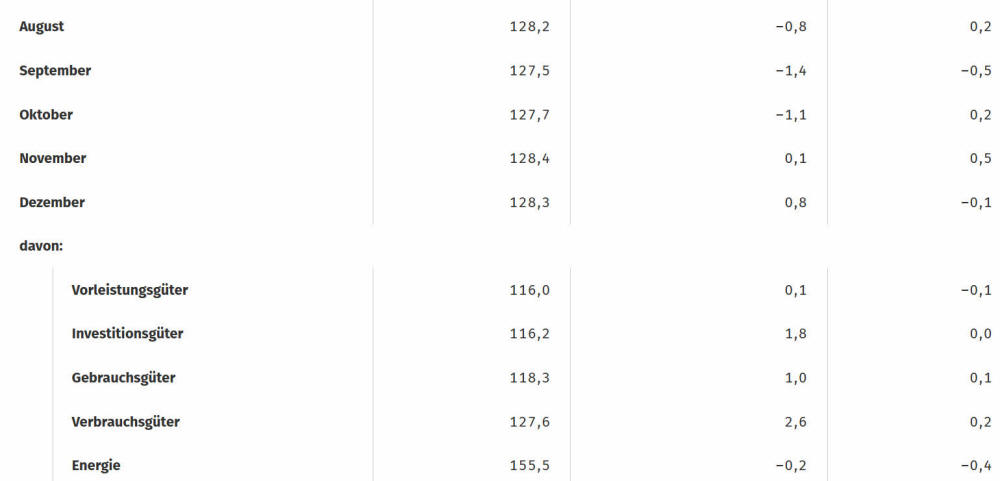

Exporte in Nicht-EU-Staaten im

Dezember 2024: voraussichtlich -0,8 % zum

November

Exporte in Drittstaaten

(kalender- und saisonbereinigte Warenausfuhren),

Dezember 2024 58,8 Milliarden Euro -0,8 % zum

Vormonat +0,8 % zum Vorjahresmonat Exporte in

Drittstaaten (Originalwerte Warenausfuhren),

Dezember 2024 51,9 Milliarden Euro -3,4 % zum

Vorjahresmonat

Die deutschen Exporte in

die Staaten außerhalb der Europäischen Union

(Drittstaaten) sind im Dezember 2024 gegenüber

November 2024 kalender- und saisonbereinigt um

0,8 % gesunken. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter

mitteilt, wurden im Dezember 2024 kalender- und

saisonbereinigt Waren im Wert von 58,8

Milliarden Euro dorthin exportiert.

Nicht kalender- und saisonbereinigt wurden

im Dezember 2024 nach vorläufigen Ergebnissen

Waren im Wert von 51,9 Milliarden Euro in

Drittstaaten exportiert. Im Vergleich zum

Vorjahresmonat Dezember 2023 sanken die Exporte

um 3,4 %. Wichtigster Handelspartner für die

deutschen Exporteure waren auch im Dezember 2024

die Vereinigten Staaten. Dorthin wurden Waren im

Wert von 11,5 Milliarden Euro exportiert.

Damit stiegen die Exporte in die

Vereinigten Staaten gegenüber Dezember 2023 um

1,1 %. In die Volksrepublik China wurden Waren

im Wert von 6,1 Milliarden Euro exportiert, das

waren 16,1 % weniger als im Vorjahresmonat. Die

Exporte in das Vereinigte Königreich nahmen im

Vorjahresvergleich um 13,0 % auf

5,2 Milliarden Euro ab.

Exporte nach

Russland gegenüber dem Vorjahresmonat um 20,7 %

gesunken

Die deutschen Exporte in die

Russische Föderation sanken im Dezember 2024

gegenüber Dezember 2023 um 20,7 % auf

0,4 Milliarden Euro. Im Dezember 2024 lag

Russland damit auf Rang 24 der wichtigsten

Bestimmungsländer für deutsche Exporte außerhalb

der EU. Im Februar 2022, dem Monat vor dem

Angriff auf die Ukraine, hatte Russland noch

Rang 5 belegt.

Exporte (Originalwerte):

Wichtigste Handelspartner Dezember 2024

Donnerstag,

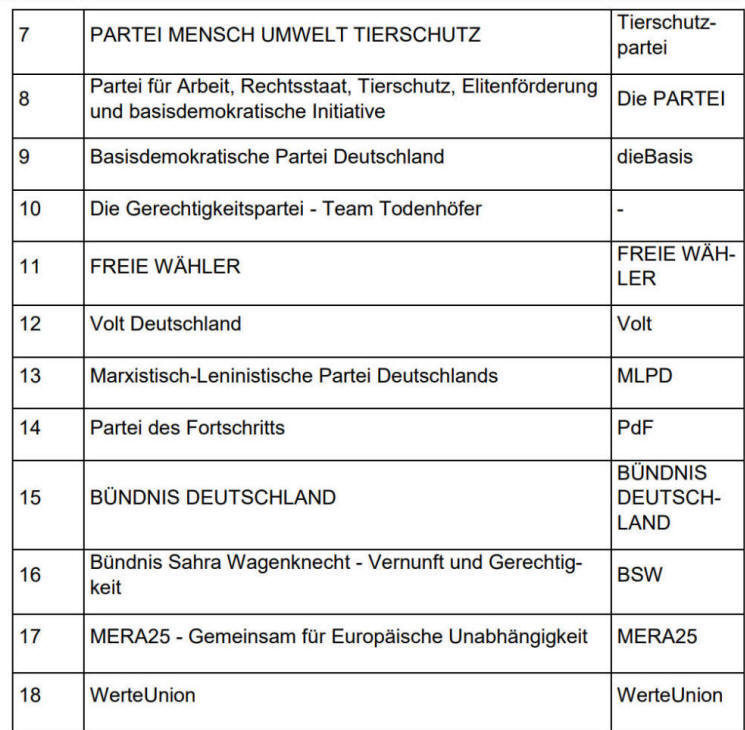

23. Januar 2025

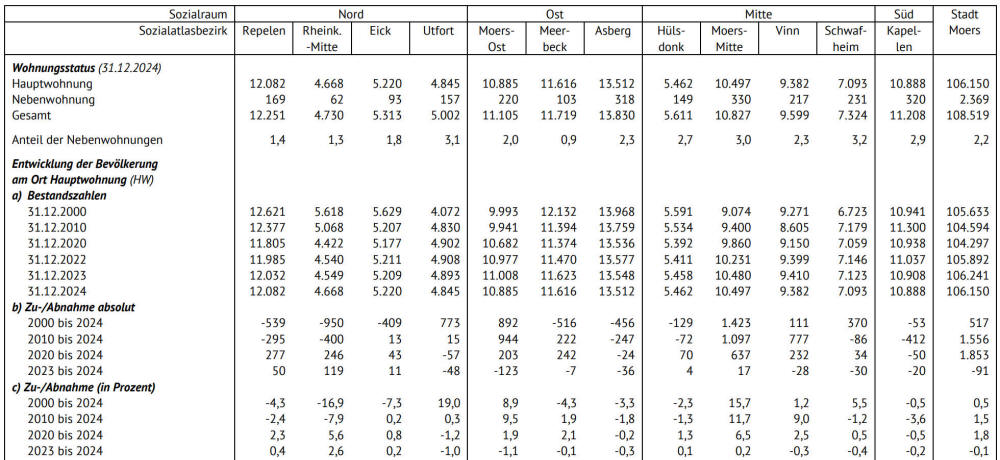

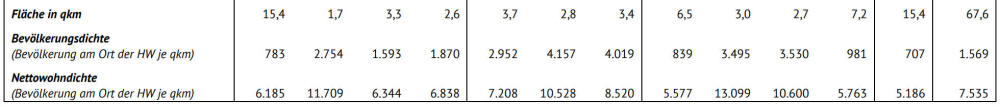

Moers:

Briefwahlunterlagen liegen voraussichtlich ab 8.

Februar vor

Wegen der aktuell zahlreichen Anfragen von

Bürgerinnen und Bürgern teilt das Briefwahlbüro

der Stadt Moers mit, dass die

Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl am

Sonntag, 23. Februar, noch nicht vorliegen.

Voraussichtlich ist dies ab Samstag, 8. Februar,

der Fall.

Die Beantragung ist aber schon

jetzt möglich - auf schriftlichem Weg

(Mail/Post), persönlich im Rathaus oder online.

Das Briefwahlbüro benötigt dazu Vornamen,

Nachnamen und die Wohnanschrift (gegebenenfalls

Urlaubsanschrift).

Der Versand der

Unterlagen erfolgt voraussichtlich am Montag,

10. Februar. Alle Personen, die ins

Wählerverzeichnis eingetragen sind, können per

Briefwahl wählen. Das Briefwahlbüro ist im

Rathaus Moers (Nordflügel, Raum 2.070, ‚Seelow‘,

Rathausplatz 1) zu finden.

Geöffnet ist

es montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr,

donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8

bis 13 Uhr. Zudem gibt es an zwei Samstagen

Sonderöffnungszeiten: Am 8. und 15. Februar

jeweils von 9 bis 12.30 Uhr. Fragen sind auch

per E-Mail an wahlen@moers.de oder

telefonisch unter 0 28 41 / 201-908 möglich.

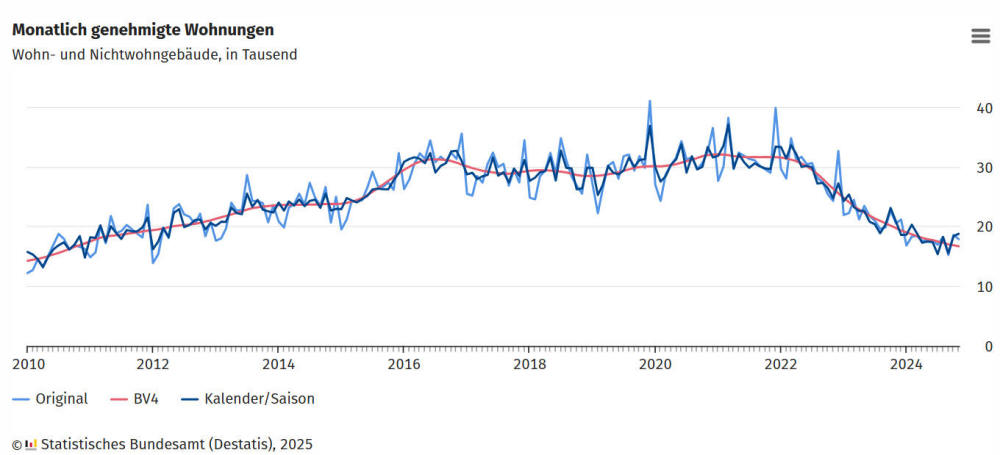

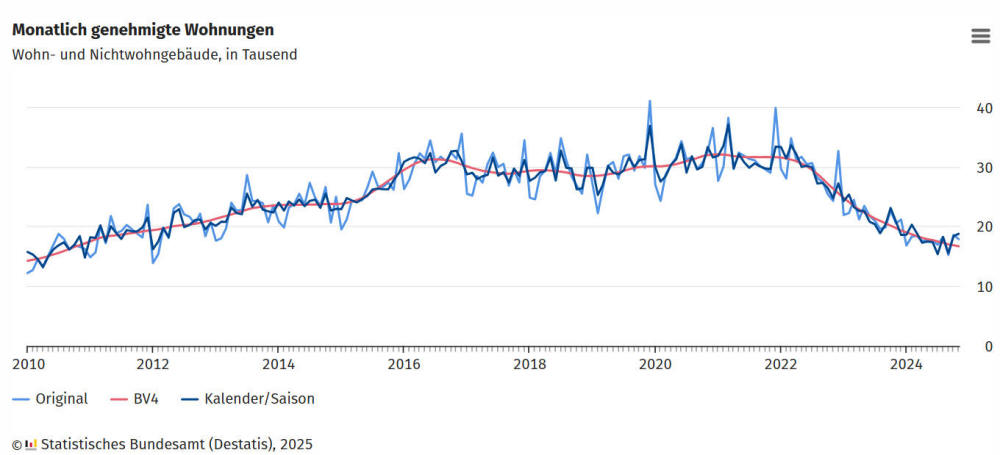

Potenzial Wohnungsleerstand:

Bundesbauministerin Klara Geywitz stellt

Handlungsstrategie vor

Die Bundesministerin für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen, Klara Geywitz,

hat im Rahmen des Kommunaldialogs „Wohnen in

ländlichen Räumen" heute in Berlin die

„Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung"

vorgestellt. Diese zielt darauf ab,

leerstehenden Wohnraum wieder nutzbar zu machen.

Sie wurde im vergangenen Jahr unter Einbeziehung

von Fachgesprächen und weiteren Bundesressorts

erarbeitet.

Dazu Klara Geywitz, Bundesministerin für Wohnen,

Stadtentwicklung und Bauwesen:

„Knapp zwei Millionen Wohnungen und

Einfamilienhäuser in Deutschland stehen leer.

Leerstand macht etwas mit den Orten und mit den

Menschen, die dort leben. Umso dringender ist

es, auch über diese Lebensrealität zu reden.

So individuell wie die Gegebenheiten und

Lebenssituationen in den Kommunen sind, sind

auch die Anforderungen an die eigenen vier

Wände: Familien brauchen mehr Platz, Fachkräfte

suchen ein Zuhause in der Nähe ihres

Arbeitsplatzes, Auszubildende eine bezahlbare

Bleibe. Aber nur dort, wo sich die Menschen

wohlfühlen, sie eine Arbeit haben, die

Entwicklungschancen ihrer Kinder gut sind und

notwendige Infrastrukturangebote für alle

Altersgruppen erreichbar sind, werden sie gerne

wohnen.

Die Belebung von Leerständen

und Wiedernutzbarmachung von bestehenden

Gebäuden lässt nicht nur lebendige Orte

entstehen, sondern spart auch Kosten und trägt

zur Reduzierung des Flächenverbrauchs bei. Umso

wichtiger ist es, dafür valide und

regionalisierte Daten zu bekommen, um

zielgerichtet unterstützen zu können. Wir haben

dazu Gesetzesinitiativen und Forschung auf den

Weg gebracht, sie müssen langfristig

weitergeführt werden, um ihre Wirkung entfalten

zu können.

Die Handlungsstrategie zeigt,

dass Kommunen, Länder und Bund hier einander

schon gut unterstützen. Guter öffentlicher

Nahverkehr, Bildung und Arbeitsplätze sind

unerlässlich, um eine stabile Basis für das

Ankommen vor Ort zu schaffen. Fördermittel

müssen dafür über Jahre verlässlich

bereitstehen. Leerstandsmanagement braucht einen

langen Atem und viel lokales Engagement und

Herzblut. Die Kommunen brauchen die

Unterstützung und haben sie mehr als verdient."

Die im Sommer 2024 veröffentlichten

Zensusdaten, die den Stand 2022 abbilden,

zeigen, dass vor allem in strukturschwachen, und

hier insbesondere in ländlichen Regionen,

Leerstand besteht. Dieser stellt Kommunen und

Gemeinden vor große Herausforderungen. Durch

gezielte Förderung und Schaffung von Anreizen

für Unternehmen und Privatpersonen unterstützt

der Bund Kommunen und Gemeinden dabei,

leerstehende Dorf- und Stadtkerne wieder zu

attraktiven Wohn- und Arbeitsorten

umzugestalten.

In der

Handlungsstrategie werden verschiedene Maßnahmen

der Innenentwicklung, der Stärkung

gleichwertiger Lebensverhältnisse sowie des

Wissenstransfers verknüpft. So tragen bspw.

Programme wie die Städtebauförderung maßgeblich

dazu bei, die Attraktivität von Städten und

Gemeinden zu verbessern. Dies schafft auch für

Gebäudeeigentümer wichtige Rahmenbedingungen für

Investitionen in leerstehende oder ungenutzte

Gebäude.

Zukünftig sollten durch eine

gezielte Kombination von Städtebauförderung und

sozialer Wohnraumförderung im Rahmen der

Leerstandsaktivierung Synergien zwischen der

Beseitigung städtebaulicher Missstände und der

Versorgung der Zielgruppen der sozialen

Wohnraumförderung noch stärker genutzt werden.

Die im Rahmen der Strategie entwickelte

Webseite „Potenzial Leerstand"

(www.region-gestalten.bund.de/potenzial-leerstand),

stellt für verschiedene Nutzergruppen

anschauliche und vielfältige Informationen zu

rechtlichen und finanziellen Instrumenten, guten

Beispielen sowie Initiativen beim Abbau von

Wohnungsleerstand bereit.

Im Rahmen des

Kommunaldialogs „Wohnen in ländlichen Räumen"

diskutieren zudem Teilnehmende aus Ländern,

Kommunen und Verbänden, wie die Wohn- und

Lebenssituation in ländlichen Regionen weiter

verbessert werden kann. Neben den Maßnahmen der

„Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung"

wurden Themen der Städtebauförderung und der

Fachkräftegewinnung angesprochen.

Die

Handlungsstrategie Leerstandsaktivierung finden

Sie hier.

Flurbereinigung

Wesel-Büderich - Schlussfeststellung

Aktenzeichen: 33 – 7 07 02

Schlussfeststellung

In der Flurbereinigung

Wesel-Büderich (Kreis Wesel, Teile der Städte

Wesel und Rheinberg) wird hiermit gemäß § 149

Flurbereinigungsgesetz -FlurbG- die

Schlussfeststellung erlassen und folgendes

festgestellt:

Die Ausführung des

Flurbereinigungsplanes - einschließlich seiner

Nachträge 1 bis 3 - ist bewirkt. Den Beteiligten

stehen keine Ansprüche mehr zu, die im

Flurbereinigungsverfahren hätten berücksichtigt

werden müssen. Die Aufgaben der

Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung

Wesel- Büderich sind abgeschlossen.

Gründe

Der Abschluss des

Flurbereinigungsverfahrens durch die

Schlussfeststellung ist zulässig und begründet.

Der Flurbereinigungsplan einschließlich seiner

Nachträge ist in allen Teilen ausgeführt.

Insbesondere ist das Eigentum an den neuen

Grundstücken auf die im Flurbereinigungsplan

benannten Beteiligten übergegangen.

Die

öffentlichen Bücher sind berichtigt.

Da somit

weder Ansprüche der Beteiligten noch sonstige

Angelegenheiten verblieben sind, die im

Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden

müssen, ist es durch die Schlussfeststellung

abzuschließen.

Hinweise:

Da die

Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft für

abgeschlossen erklärt werden, erlischt sie mit

der Schlussfeststellung (§ 149 Abs. 4 FlurbG).

Damit erlöschen auch die Rechte und Pflichten

des Vorstandes.

Das

Flurbereinigungsverfahren endet (erst) mit der

Zustellung der unanfechtbar gewordenen

Schlussfeststellung an den Vorsitzenden der

Teilnehmergemeinschaft der Flurbereinigung

Wesel-Büderich (§ 149 Abs. 3 FlurbG).

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die

Schlussfeststellung der Flurbereinigung

Wesel-Büderich kann innerhalb eines Monats

Widerspruch bei der Bezirksregierung Düsseldorf,

40474 Düsseldorf, erhoben werden.

Gegen die

Schlussfeststellung steht gemäß § 149 Abs. 1

Satz 3 FlurbG auch dem Vorstand der

Teilnehmergemeinschaft das Recht zum Widerspruch

zu.

Online-Voting und

Jurywertung: Siegerinnen und Sieger der

SportEsel-Awards 2024 stehen fest

Tickets für die 3. SportNacht Wesel präsentiert

von Rhenus werden knapp - Sportfunktionär

Friedhelm Julius Beucher nimmt Award

„Sonder-SportEsel der Stadt Wesel präsentiert

von Rhenus“ auf der Gala am 14. Februar

persönlich entgegen.

In weniger als vier Wochen findet die 3.

SportNacht Wesel statt, bei der sich über 500

Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik und

Gesellschaft treffen, um Wesels beste

Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften des

Jahres 2024 zu ehren. Knapp 400 Eintrittskarten

wurden bereits für die Gala mit rotem Teppich

und kurzweiligem Rahmenprogramm im beheizten

Zelt an der Rheinpromenade verkauft.

„Die Tickets für die SportNacht Wesel werden

langsam knapp, insbesondere in der Kategorie 1

inklusive Buffet sollte man sich mit dem Kauf

einer Karte beeilen, da diese auf 300 limitiert

sind. Ich gehe davon aus, dass wir zur

Veranstaltung hin wieder ausverkauft sein

werden“, erklärt Organisator Kai Meesters.

Tickets gibt es in der Stadtinfo am Großen Markt

und bei Teamsport Niederrhein in der

Mercatorstraße ab 20,- Euro.

Gespannt sind nicht nur die Gäste, wer die

SportEsel-Awards 2024 diesmal gewinnen wird.

Insbesondere die Sportlerinnen und Sportler der

Stadt Wesel dürften sich auf die Vergabe der

wunderschönen Wesel-Esel in den Farben Gold,

Silber und Bronze freuen. Satte 4.234 Stimmen

wurden im Rahmen der Online-Wahl auf der

Homepage der SportNacht Wesel abgegeben.

Gevotet werden konnte für die

SportEsel-Awards „Sportlerin des Jahres,

präsentiert von Fielmann, „Sportler des Jahres,

präsentiert von Volksbank RheinLippe“ und

„Mannschaft des Jahres, präsentiert von der

Niederrheinischen Sparkasse RheinLippe“. Nach

dem Online-Voting hat sich eine mehrköpfige Jury

nun abschließend zu den Platzierungen beraten,

dessen Gewichtung zu 50% in die Gesamtbewertung

einfließt. Seit heute steht fest, wer die

jeweils fünf Erstplatzierten sind, gelüftet wird

das Geheimnis jedoch erst live auf der Bühne am

14. Februar.

Mit Fotos und

Videoclips auf einer großen LED-Wand ins

Programm eingebunden werden alle Nominierten.

Wer den SportEsel-Award „Ehrenamtler/in des

Jahres 2024, präsentiert von Stadtwerke Wesel“

erhalten wird, wird ebenfalls erst am Abend der

SportNacht gelüftet. Sportfunktionär Friedhelm

Julius Beucher nimmt „Sonder-SportEsel-Award der

Stadt Wesel präsentiert von Rhenus“ auf der Gala

persönlich entgegen.

Lediglich die

Vergabe eines SportEsel-Awards steht bereits

fest: Friedhelm Julius Beucher, Präsident des

Deutschen Behindertensportverbandes und des

Nationalen Paralympischen Komitees wird den

Sonder-SportEsel der Stadt Wesel, präsentiert

von Rhenus am 14. Februar auf der Bühne für sein

herausragendes Engagement im Behindertensport

entgegennehmen.

„Ich freue mich

sehr, von der Stadt Wesel mit diesem

Sonder-SportEsel ausgezeichnet zu werden. Wann

bekommt man schon mal einen Esel verliehen? Es

ehrt mich sehr, dass ich diesen

Sonder-Sportpreis als Wertschätzung für das

große Engagement vieler erhalte. Daher war es

mir auch ein persönliches Anliegen, bei der

SportNacht Wesel persönlich vor Ort zu sein, um

gemeinsam mit der lokalen Gemeinschaft und den

Verantwortlichen die Bedeutung von Inklusion und

Chancengleichheit im Sport in den Fokus zu

rücken. Ohne Wenn und Aber sage ich: Menschen

mit Behinderungen gehören in die Mitte der

Gesellschaft – sowohl im Sport als auch darüber

hinaus”, sagt Beucher, der seit Juni 2009

Präsident des Deutschen

Behindertensportverbandes (DBS) ist.

In dieser Position war er zugleich

Delegationsleiter des Team Deutschland

Paralympics bei den Paralympischen Spielen seit

2010, zuletzt bei den Paralympics in Paris

2024. Die Wurzeln seines langjährigen

Engagements rund um den Behindertensport liegen

bereits Anfang der 1990er Jahre. Als damaliger

Bundestagsabgeordneter besuchte der

Bundesverdienstkreuzträger fast alle

Paralympischen Spielen seit 1992.

An

der Spitze des 1951 gegründeten DBS setzt er

sich mit voller Leidenschaft für die Belange von

Sportlerinnen und Sportlern mit Behinderungen

ein. 1990 wurde Friedhelm Julius Beucher in den

Bundestag gewählt, dem er zwölf Jahre lang

angehörte. Von 1998 bis 2002 war er Vorsitzender

des Sportausschusses im Deutschen Bundestag.

Kurzweilige Talkrunde Zusammen mit Bernd

Reuther, Mitglied im Sportausschuss des

Deutschen Bundetages und Wesels Dezernent für

Kultur und Sport, Rainer Benien wird Beucher in

einem Talk zum Thema „Inklusion und Special

Olympics“ sprechen, moderiert vom

Schwimmweltmeister und ZDF-Experten Christian

Keller, der durch den gesamten Abend führen

wird. Weitere Infos zur 3. SportNacht Wesel

unter: www.sportnacht-wesel.de

Vorbereitungen für die

Bundestagswahl in Dinslaken laufen auf

Hochtouren

Im Wahlbüro der Stadt Dinslaken werden derzeit

alle Weichen für die Bundestagswahl am 23.

Februar 2025 gestellt. Ab Ende Januar erhalten

alle Wahlberechtigten ihre

Wahlbenachrichtigungen. Diese informieren

darüber, in welchem Wahlraum gewählt werden kann

und enthalten auch Hinweise zur Beantragung

eines Wahlscheins für die Briefwahl.

Für

Wählerinnen und Wähler, die am Wahltag

verhindert sind, bietet die Stadt mehrere

Möglichkeiten zur Beantragung der

Briefwahlunterlagen. Am einfachsten geht dies

über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung

mithilfe eines Smartphones. Außerdem steht auf

der Rückseite der Benachrichtigung ein

Papierformular zur Verfügung, das

handschriftlich ausgefüllt werden kann.

Da sich die Wahlvorschläge auf den

Stimmzetteln bis Ende Januar noch ändern können,

erfolgt der Druck der Unterlagen erst Anfang

Februar. Der Versand der Briefwahlunterlagen ist

daher ab dem 7. Februar 2025 geplant. Das

Wahlbüro bittet um Geduld bis zu diesem

Zeitpunkt.

Wer bereits vor Erhalt der