|

Samstag, 15., Sonntag, 16. März 2025 -

15. März Tag der Druckkunst und

Weltverbrauchertag

50 Jahre

Städtepartnerschaft mit Agen – Ein Fest der

deutsch-französischen Freundschaft in Dinslaken

Unterzeichnung des Städtepartnerschaftsvertrags

zwischen Agen und Dinslaken. Auf dem Bild ist

der französische Bürgermeister Dr. Pierre

Esquirol und Karl-Heinz Klingen. Foto:

Stadtarchiv Dinslaken

Bürgermeisterin Eislöffel begrüßt am Wochenende

22. und 23. März 2025 unsere Freundinnen und

Freunde aus Dinslakens Partnerstadt Agen: eine

offizielle Delegation unserer französischen

Partnerstadt, angeführt von Bürgermeister Jean

Dionis du Séjour, sowie Mitglieder des Comité de

Jumelage Agen-Dinslaken (ehrenamtlicher Verein

zur Unterstützung der Partnerschaft). Gemeinsam

feiern Agen und Dinslaken das 50-jährige

Jubiläum der Städtepartnerschaft.

Diese Partnerschaft ist mehr als eine formale

Verbindung zwischen zwei Städten – sie ist ein

Symbol für die Kraft der Versöhnung und den Wert

des Miteinanders. Seit 1975 verbindet Dinslaken

und Agen eine tiefe Freundschaft, die über

Generationen hinweg gewachsen und heute ein

fester Bestandteil des kulturellen und

gesellschaftlichen Lebens beider Städte ist. Die

Feierlichkeiten stehen ganz im Zeichen der

deutsch-französischen Freundschaft, die aus

einer tragischen Vergangenheit und Krieg

hervorgegangen ist und die einstige Feindschaft

zwischen Frankreich und Deutschland überwunden

hat.

Die Dinslakener Bürgermeisterin

Michaela Eislöffel betont: "Die entstandenen

vertrauensvollen und freundschaftlichen

Beziehungen konnten sich zwischen Menschen

beider Städte entwickeln, weil Menschen beider

Städte aufeinander zugegangen sind. Auf der

Grundlage des Respekts und der Vergebung hat

sich eine wunderbare lebendige Freundschaft

entwickelt. Diese Freundschaft ist ein

wertvoller Schatz für alle Menschen in

Dinslaken, der beweist, das tiefe Wunden einer

Generation im Miteinander heilen können. Gute

Beziehungen entstehen im gegenseitigen Austausch

und im Verständnis füreinander.

Ich bin

sehr glücklich darüber, dass viele Menschen in

unserer Stadt unsere Partnerschaft und

Freundschaft lebendig halten. So organisieren

die Mitglieder unseres

Städtepartnerschaftsvereins Reisen in unsere

Partnerstadt und leben die Freundschaft durch

Begegnungen und gemeinsame Erlebnisse. Ich danke

allen, die dazu beigetragen haben diese

Begegnungen aktiv zu gestalten, dadurch bleibt

die Freundschaft lebendig, bereichert unser

Leben und bildet ein wichtiges Fundament. Sie

erinnert uns daran, wie wichtig es ist, Brücken

zu bauen und gemeinsam für Menschlichkeit,

Frieden und unsere Demokratie einzustehen.“

Das Jubiläumswochenende bietet eine

Vielzahl von Veranstaltungen, die die lebendige

Gegenwart dieser Partnerschaft zeigen. Am

Samstag wird die Delegation aus Agen das St.

Benedikt Haus der Caritas in Lohberg besuchen –

ein beeindruckendes CO₂-neutrales Altenheim, das

für Nachhaltigkeit und Innovation steht. Danach

folgt eine Fahrt auf den Förderturm in Lohberg.

Hier tauchen unsere Gäste ein in die

industrielle Geschichte Dinslakens und genießen

den Blick von oben.

Am Nachmittag

wird es besonders symbolisch: Im Garten des

Museums Voswinckelshof werden um 17:30 Uhr fünf

Pflaumenbäume gepflanzt, ein Geschenk der Stadt

Agen. Die Pflaumenbäume sollen an unsere

Partnerstadt Agen erinnern, die für den

Pflaumenanbau sehr bekannt ist. Die Bäume sollen

als Zeichen unserer Freundschaft allen Menschen

in Dinslaken zugänglich sein und Freude

bereiten. Sie stehen für das Wachstum und die

Beständigkeit der Freundschaft zwischen unseren

beiden Städten.

Bürgermeisterin

Eislöffel: "Seien Sie bei der Baumpflanzung

dabei und bereiten Sie unseren Gästen aus Agen

ein unvergessliches Erlebnis. Ich würde mich

freuen, wenn viele Dinslakenerinnen und

Dinslakener sich zu diesem besonderen Ereignis

auf der Museumswiese am nächsten Samstag

einfinden würden."

Am Sonntag, den 23.

März liegen für uns Freud und Leid nah

beieinander. Wir gedenken der Toten der

Bombardierung Dinslakens und gleichzeitig ist

das der Tag der Unterzeichnung der

Städtepartnerschaftsurkunde. Beide Anlässe

spiegeln sich im Programm des Jubiläums wider.

Am Sonntag startet das Programm um 9:45 Uhr

mit einem ökumenischen Gottesdienst in der

evangelischen Stadtkirche, bei dem die Werte von

Frieden und Versöhnung im Mittelpunkt stehen

werden. Anschließend findet um 11:00 Uhr eine

Gedenkveranstaltung am Parkfriedhof statt.

Anlässlich des 80. Jahrestags der Zerstörung

Dinslakens am 23. März 1945 werden

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und

Bürgermeister Jean Dionis du Séjour über das

Leid in beiden Ländern und Städten reden.

Schülerinnen und Schüler der Ernst-Barlach

Gesamtschule tragen Zeitzeugenberichte aus

Dinslaken vor.

In diesem Jahr sollen

Kränze an den Gräbern von vier französischen

Bombenopfern, die als Zwangsarbeiter in

Dinslaken waren, sowie an den Gräbern vom

ehemaligen Bürgermeister Karl-Heinz Klingen und

dem Gründer des Partnerschaftsvereins

Klaus-Dieter Graf niedergelegt werden

Die Städtepartnerschaft zwischen Agen und

Dinslaken lebt nicht nur von offiziellen

Besuchen – sie wird getragen von den Menschen

beider Städte. Das ehrenamtliche Engagement des

Städtepartnerschaftsvereins Dinslaken und des

Comité de Jumelage Agen-Dinslaken spielt dabei

seit mittlerweile zehn Jahren eine zentrale

Rolle. Doch schon mit Beginn der

Städtepartnerschaft entstand ein reger Austausch

von verschiedenen Vereinen und Schulen.

Schülerbesuche ermöglichen es jungen Menschen,

andere Kulturen kennenzulernen, Vorurteile

abzubauen und persönliche Verbindungen zu

knüpfen. „Die Jugend ist unsere Zukunft“, sagt

Bürgermeisterin Eislöffel. „Es liegt an uns

allen, diese Freundschaft

generationenübergreifend zu leben und

weiterzugeben.“

Am Sonntagnachmittag wird

im Rathaus ein Festakt abgehalten, mit dem die

langjährige Partnerschaft gewürdigt wird. Den

feierlichen Abschluss des Besuchs bildet ein

festliches Konzert in der Kathrin-Türks-Halle,

das der Städtepartnerschaftsverein organisiert

hat: Die festival:philharmonie westfalen sowie

der festival Chor musik:landschaft westfalen

präsentieren Beethovens 9. Symphonie – ein

musikalisches Meisterwerk, das mit seiner Ode

„An die Freude“ wie kein anderes Stück für den

europäischen Gedanken steht.

Die

Feierlichkeiten sind nicht nur ein Rückblick auf

fünf Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit

zwischen Dinslaken und Agen, sondern auch eine

Einladung an die Menschen beider Städte, Teil

dieser besonderen Verbindung zu sein. „Unsere

Städtepartnerschaft zeigt uns die Stärke des

Miteinanders“, so Eislöffel abschließend. Mit

Blick auf die Zukunft fügt sie hinzu: „Möge

unsere Freundschaft weiterhin wachsen – als

Symbol für Frieden, Verständigung und

Zusammenarbeit Landesgrenzen hinweg für ein

geeintes Europa.“

Mehr Transparenz

– Kostenfallen abbauen!

Anlässlich des Weltverbrauchertags am 15. März

veröffentlicht das JFF – Institut für

Medienpädagogik eine Studie zum Umgang von 12-

bis 14-Jährigen mit Monetarisierungsmodellen in

Online-Games. Sehr geehrter Herr Jeschke, Die

Ergebnisse der Studie zeigen, dass

unterschwellige Kaufanreize, intransparente

Kostenstrukturen und manipulative Gamedesigns

Heranwachsende in ihren Konsumentscheidungen

erheblich beeinflussen können.

Vielfältige Kaufanreize versetzen junge

Gamer*innen unter Handlungsdruck Zahlreiche

Online-Spiele und Plattformen wie Roblox, Clash

Royale oder EA Sports FC, die besonders bei

Jugendlichen beliebt sind, bieten ihren

Nutzer*innen die Möglichkeit, mit Echtgeld

sogenannte In-Game-Währungen, Items und

Spielvorteile zu kaufen. Diese Extras können das

Spielerlebnis intensiver gestalten und den

Spielfortschritt beschleunigen. Zwei Drittel der

Studienteilnehmer*innen im Projekt ACT ON! haben

bereits Geld in Online-Games ausgegeben.

Nicht wenige betonen, ihr in der Regel

begrenztes Budget mit Bedacht auszugeben und

gamesbezogene Käufe abzuwägen. Zwischen

„Vorteilsangeboten“, Belohnungssystemen und

glücksspielähnlichen Elementen fällt es Kindern

und Jugendlichen jedoch nicht immer leicht ihre

Konsumimpulse zu regulieren.

Intransparente Wechselkurse und

Mikrotransaktionen erschweren zudem die

Kontrolle über die Ausgaben. Einige

Teilnehmer*innen berichten von ihren

ausgabenbezogenen Kontrollverlusten, die

teilweise erhebliche Ausmaße erreichen. Die

Studie verdeutlicht Handlungsbedarfe auf

verschiedenen Ebenen: Frühzeitige

Sensibilisierung: Heranwachsende sollten

möglichst frühzeitig zu einem kritischen

Konsumverhalten befähigt und in der Entwicklung

affektiver Kompetenzen gefördert werden.

Eltern unterstützen: zur Entwicklung

medienerzieherischer Kompetenzen benötigen

Eltern niederschwellige Informationen und

unaufwändige Sicherungsangebote. Verantwortung

der Games-Industrie: Spieleanbieter sind in die

Pflicht zu nehmen, Kostenstrukturen transparent

abzubilden und maximale Schutzfunktionen zu

implementieren.

Regulierung

manipulativer Kaufmechanismen: Dark Patterns,

Pay-to-win-Strukturen und

Skin-Trading-Plattformen müssen kritisch geprüft

und für Minderjährige strenger reguliert werden.

Fazit: Schutz und Befähigung junger

Verbraucher*innen notwendig Die Ergebnisse aus

ACT ON! zeigen, dass viele Kinder und

Jugendliche ihre Ausgaben in Online-Games

durchaus reflektieren, jedoch durch gezielte

Kaufanreize und soziale Dynamiken unter starken

Druck geraten.

Um sie zu souveränen und

handlungssicheren Konsument*innen zu machen,

sind medienpädagogische Unterstützungsangebote

erforderlich, die ihre kritisch-reflexiven und

affektiven Kompetenzen im digitalen Raum gezielt

stärken. Zudem sind Games-Anbieter gefordert

faire und transparente Kostenstrukturen zu

gestalten, die sich noch stärker an

jugendmedienschutzrechtlichen Prinzipien

orientieren.

Beteiligungsverfahren zur 1.

Regionalplanänderung zum Ausbau der Windenergie

abgeschlossen - 270 Stellungnahmen in der

Abwägung

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat vom 20.

Januar bis 3. März 2025 ein sechswöchiges

Beteiligungsverfahren zur 1.

Regionalplanänderung im Hinblick auf den Ausbau

der Windenergie gestartet.

Sowohl

öffentliche Stellen wie Kommunen, Fachbehörden

oder Kammern, als auch Bürgerinnen und Bürger,

private Initiativen und Verbände hatten in

dieser Zeit Gelegenheit, zu den Planinhalten

Stellung zu nehmen. Insgesamt sind etwa 270

Stellungnahmen eingegangen. Die exakte Anzahl

kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau

benannt werden, da einige Stellungnahmen in

mehrfacher Ausführung sowohl postalisch als auch

digital eingegangen sind.

Alle

eingegangenen Stellungnahmen werden nun von der

Regionalplanungsbehörde ausgewertet und

sämtliche entscheidungsrelevante Belange müssen

abgewogen werden. Ausschlaggebend ist, dass es

sich bei den vorgebrachten Anregungen um

substanzielle, planerisch handhabbare Belange

handelt. Mangelnde Akzeptanz allein ist dabei

kein abwägungserheblicher Belang.

Sofern auf Grundlage der Einwendungen Änderungen

an der Flächenkulisse vorgenommen werden

sollten, müssen diese immer auch fachlich

begründet werden. Sollten im Rahmen des

Beteiligungsverfahrens Hinweise eingegangen

sein, die eine Änderung des Planentwurfs

erfordern (durch Herausnahme, Neuabgrenzung oder

Hinzunahme von Windenergiebereichen), ist eine

weiteres Beteiligungsverfahren notwendig.

Insofern entscheidet der nun laufende

Prozess auch darüber, ob die

RVR-Verbandsversammlung den das Verfahren

abschließenden Feststellungsbeschluss wie

angestrebt noch in diesem Jahr fassen kann. Nach

dem Beschluss muss die Planänderung bei der

Landesplanungsbehörde zur Rechtsprüfung

angezeigt werden.

Mit der

Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungsblatt

des Landes NRW wird die 1. Änderung des

Regionalplans Ruhr dann rechtskräftig. Die

RVR-Verbandsversammlung hatte am 13. Dezember

2024 den sogenannten Aufstellungsbeschluss für

die 1. Regionalplanänderung gefasst und das

Änderungsverfahren damit förmlich eingeleitet.

idr

Robert Koch-Institut:

Akute Respiratorische Erkrankungen – aktuelle

Saison

Die ARE-Aktivität geht nach mehreren Wochen auf

hohem Niveau inzwischen deutlich zurück,

weiterhin dominiert die Zirkulation der

Influenzaviren das ARE-Geschehen. In der 10. KW

wurden überwiegend Influenza B-Viren im

ambulanten Bereich nachgewiesen.

Bei

schwer verlaufenden Erkrankungen unter älteren

Patientinnen und Patienten wurden weiterhin am

häufigsten Influenza A(H1N1)pdm09-Viren

nachgewiesen. Personen können das Risiko einer

Influenzainfektion durch die bekannten

Verhaltensweisen reduzieren (unabhängig vom

Impfstatus): www.rki.de/are-faq-schutz.

Weitere Informationen finden Sie im aktuellen

Wochenbericht. Weiterlesen

Krankenhäuser für

Befragung zur Influenza-Impfung gesucht

(OKaPII-Studie)

Das Robert Koch-Institut

führt jährlich eine Online-Befragung von

Krankenhaus-Personal zur Influenza-Impfung

(OKaPII) durch und erfasst die Impfquote sowie

die Gründe der Impfentscheidung zur

Grippeschutzimpfung. Eine Anmeldung zur

Studienteilnahme erfolgt über das Krankenhaus,

das sich über eine kurze Online-Abfrage zu

Krankenhausmerkmalen für die Studie registriert

und für seine Mitarbeitenden einen Link zum

Online-Fragebogen erhält.

Anmeldeschluss

für die Krankenhäuser ist der 4. April 2025. Im

Anschluss an die Datenerhebung erhalten die

Krankenhäuser einen einrichtungsbezogenen

Ergebnisbericht, der dabei unterstützt, die

hauseigenen Impfaktivitäten vorzubereiten.

vhs-Moers –

Kamp-Lintfort: Workshops zum Tag der Druckkunst

Zum Tag der Druckkunst am Samstag, 15. März,

bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort gemeinsam

mit der Bibliothek Moers und dem Kulturbüro von

12 bis 16 Uhr verschiedene Workshops an.

Diese finden von 12 bis 16 Uhr im

Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum an der

Wilhelm-Schroeder-Straße 10 statt. Interessierte

können an diesem Nachmittag verschiedene

Techniken vom Buchdruck bis zum Materialdruck

ausprobieren.

Die Veranstaltung ist

kostenlos. Eine Anmeldung für die

Workshop-Angebote ist telefonisch unter 0 28 41

/ 201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

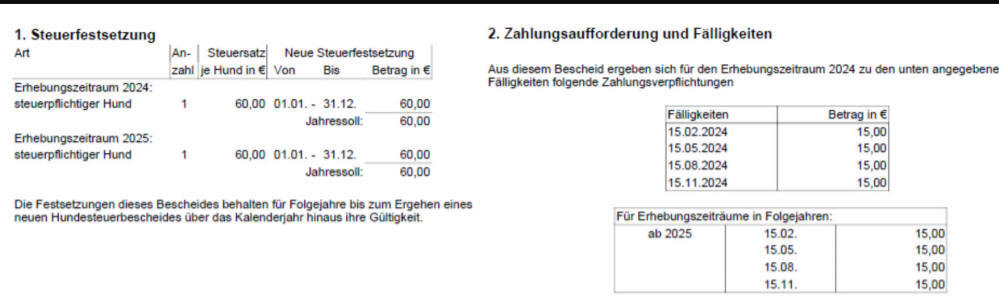

Hundebesitzer: Hundesteuer in Kleve war

zum 15. Februar 2025 fällig

In der kommenden Woche beginnt die Stadt Kleve

mit dem Mahnlauf für die Hundesteuer. Zahlreiche

Hundehalterinnen und Hundehalter haben die

Zahlung bislang versäumt – vermutlich, weil die

Steuerbescheide seit dem vergangenen Jahr als

Dauerbescheide gelten und nicht mehr jährlich

neu verschickt werden. Der erste

Fälligkeitstermin für das Jahr 2025 war bereits

am 15. Februar.

Die Stadt Kleve ruft nun

alle zahlungspflichtigen Hundebesitzerinnen und

Hundebesitzer dazu auf, ihre Zahlung kurzfristig

zu prüfen und nachzuholen, um eine Mahnung zu

vermeiden. Zum Ende der kommenden Woche werden

die Mahnungen versendet. Wer die Zahlung also

kurzfristig anstößt, kann noch mit einem

rechtzeitigen Eingang bei der Stadt Kleve

rechnen.

Bereits Anfang 2024 hat die

Stadt Kleve die Erhebung der Hundesteuer auf

sogenannte Dauerbescheide umgestellt. Diese

werden nicht jährlich neu verschickt, wie es

bislang der Fall war. Stattdessen gelten die

Beträge und Fälligkeiten des Vorjahres auch für

das aktuelle Jahr. Darauf weisen die Bescheide

aus 2024 einerseits deutlich hin, andererseits

hat die Stadt Kleve Mitte Dezember 2024 per

Pressemitteilung und auf www.kleve.de nochmals

darauf aufmerksam gemacht. Wer seinen Bescheid

aus 2024 nicht mehr besitzt oder Fragen zur

Hundesteuer hat, kann sich an die folgende

E-Mail-Adresse wenden:

steuern@kleve.de.

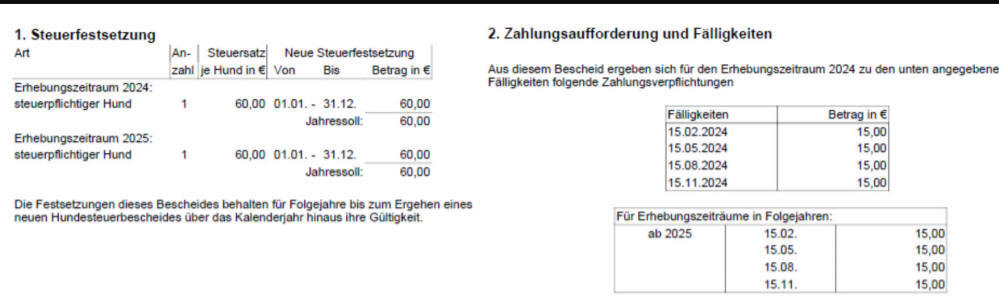

Hundesteuerbescheid 2024 Beispiel

So sieht

ein beispielhafter Dauerbescheid zur Hundesteuer

in Kleve aus. Zum Vergrößern anklicken.

Folgendermaßen hat die Stadt Kleve am 12.

Dezember 2024 über die Umstellung informiert:

Wer einen Hund hält, zahlt dafür in den

meisten Kommunen Deutschlands eine Hundesteuer.

Auch in Kleve wird eine Hundesteuer erhoben,

deren Höhe sich vor allem nach der Anzahl der

gehaltenen Hunde bemisst. Ein Hund kostet

jährlich 60 Euro, zwei Hunde kosten 90 Euro je

Hund, drei und mehr Hunde kosten 108 Euro je

Hund.

Hundehalterinnen und Hundehalter

haben in der Vergangenheit jeweils zum

Jahreswechsel einen Hundesteuerbescheid von der

Stadt Kleve erhalten, der die Höhe sowie die

Fälligkeit der zu zahlenden Hundesteuer

ausweist. Mit Beginn des Jahres 2024 wurde die

Erhebung der Hundesteuer in Kleve allerdings auf

sogenannte Dauerbescheide umgestellt.

Solange sich keine Änderungen in den

Verhältnissen der Hundehaltung ergeben –

insbesondere also im Vergleich zum Vorjahr weder

zusätzliche Hunde noch weniger Hunde gehalten

werden – gilt ein solcher Dauerbescheid für die

Folgejahre fort. Es bleibt dann bei denselben

Fälligkeiten zur Zahlung der Hundesteuer und bei

derselben Steuerhöhe, bis ein Änderungsbescheid

durch die Stadt Kleve ergeht. Bleiben alle

Verhältnisse gleich, entfällt also die

alljährliche Post zum Jahreswechsel.

Hundehalterinnen und Hundehalter wurden hierauf

bereits im Anfang 2024 ergangenen Dauerbescheid

hingewiesen. Die seinerzeit versandten Bescheide

weisen die Steuerhöhe und die Fälligkeiten ab

dem Jahr 2025 explizit aus.

Grundsätzlich

gilt, dass Klever Bürgerinnen und Bürger einen

Hund innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme in

den Haushalt bei der Stadt Kleve anmelden

müssen. An- und Abmeldungen können schnell und

unkompliziert komplett digital über

www.kleve.de/serviceportal erledigt werden. Wer

keinen Zahlungstermin verpassen möchte, kann der

Stadt Kleve dort ebenfalls volldigital ein

Lastschriftmandat erteilen.

Kinder und Jugendliche komponieren für das moers

festival Moers

Das moers festival

bietet Nachwuchs-Komponistinnen und Komponisten

eine Bühne: Das Projekt "… plötzlich still im

Unimoersum!?" bringt Kinder und Jugendliche ab

neun Jahren mit erfahrenen Musikerinnen und

Musikern zusammen, unter deren Anleitung sie die

Kraft von "Stille" in der Musik erforschen und

mit unterschiedlichen Ausdrucksformen

experimentieren.

Das entstehende

Musikstück präsentieren die Kinder dann beim

moers festival (6. bis 9. Juni) auf der Bühne.

Wer mitmachen möchte, sendet seine oder ihre

Gedanken zur Stille in Form von Musik, Tanz,

Text, Performance, Schauspiel oder einer ganz

eigenen Art von Kunst an Leticia Carrera

(l.i.carrera@outlook.de) oder Polina Titova

(polina.titova@moers-festival.de) oder per

WhatsApp an 0160/1533920. Bewerbungsschluss ist

der 31. März 2025. idr - Infos unter

https://www.moers-festival.de/

Kleve: Stefan Schöler am

Samocca-Hauspiano

Sa., 15.03.2025 -

10:00 - 12:00 Uhr

Einmal im Monat zur besten

Frühstückszeit lädt das Café Samocca zum

Live-Piano. Der Klever Pianist Stefan Schöler

ist am Samstag, 15.03.2025 von 10 bis 12 Uhr, im

Kaffeehaus an der Hagschen Str. 71 in Kleve zu

Gast.

Der studierte Musiker spielt seine eigenen

Kompositionen und Jazz-Improvisationen. Der

Eintritt zum Hauspiano ist frei, eine

Reservierung zum Frühstück kann unter der

Telefonnummer 02821 7113931 vorgenommen werden.

Dinslaken: Picobello Frühjahrsputz

geht bald los – bis 19. März anmelden

Bis zum 19. März 2025 können sich alle

Interessierten noch schnell für die beliebte

Müllsammelaktion Picobello anmelden. 48 Gruppen

haben sich bisher mit rund 1.700 Menschen für

die diesjährige Aktion gemeldet. Es gibt noch

freie Kapazitäten! Vom 22. bis 29. März 2025

findet die Aktion statt.

Dinslakener*innen, Kindergärten, Schulen,

Vereine, Verbände, Nachbarschaften, Unternehmen

und sonstige Organisationen und Gemeinschaften

sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen. „Ich

freue mich über jede helfende Hand, die sich für

unsere Natur und Umwelt stark macht.

Generationsübergreifend setzen sich bei dieser

Aktion Menschen dafür ein, unsere Stadt

gemeinsam sauberer und lebenswerter zu machen“,

so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel. Melden

Sie sich jetzt noch schnell über die Homepage

der Stadt Dinslaken www.dinslaken.de (Stichwort

„picobello“) an.

Der konkrete

Sammeltag im Aktionszeitraum und der Sammelort

sind frei wählbar, sofern es sich um öffentliche

Flächen der Stadt handelt oder die Genehmigung

des Grundstückseigentümers beziehungsweise der

Grundstückseigentümerin vorliegt. Die benötigten

Sammelsäcke werden von der Stadt Dinslaken

gestellt, Arbeitshandschuhe, Greifzangen und

Warnwesten auch, aber nur soweit verfügbar.

Diese Materialien müssen

kurzfristig zurückgegeben werden, um für andere

wieder zur Verfügung zu stehen. Es wird

empfohlen, festes Schuhwerk, Handschuhe und eine

Warnweste beim Picobello-Einsatz zu tragen.

Problemabfälle dürfen nicht gesammelt werden.

Beim Auffinden von Altölkanistern,

Autobatterien, ätzenden und umweltgefährlichen

Stoffen sollte der Fundort dem DIN-Service

gemeldet werden. Auch bei scharfkantigen,

spitzen oder schweren Gegenständen ist Vorsicht

geboten.

Kleve: Konzert mit

dem Celloquartett ausverkauft

Alle

lieben Cello – so ist das Konzert des

2CitiesCelloquartett am Sonntag, 16. März, in

der Kleinen Kirche schon jetzt ausverkauft! Es

gibt auch keine Karten mehr an der Abendkasse.

Das 2Cities Celloquartett

Kleiner

Trost: einer der Cellisten kommt schon bald

erneut zum Konzert nach Kleve! Cellist Michael

Wehrmeyer gastiert am Sonntag, 27. April, 18 Uhr

im Museum Kurhaus, zusammen mit der Harfenistin

Johanna Dorothea Görißen.

Die beiden

sind ebenfalls junge Stipendiaten des Deutschen

Musikwettbewerbs in der Konzertauswahl des

Deutschen Musikrates und bilden das duo51Saiten.

Auf ihrem Konzertprogramm stehen u.a. Werke von

Gabriel Fauré, Franz Schubert, Lili Boulanger,

Isang Yun und Claude Debussy.

Wie das

Celloquartett legt auch das Duo aus Cello und

Harfe einen Programmschwerpunkt auf Musik aus

Frankreich. Zusammen spielen die beiden sogar

auf noch mehr Saiten als die vier Celli.

Konzertkarten (12 €/ Schüler + Studenten 5 €)

gibt es auch schon für dieses Konzert auf

www.kleve.reservix.de, an allen

Reservix-VVK-Stellen (Buchhandlung Hintzen,

Niederrhein Nachrichten, Klever Rathaus-Info),

Einlass: 17.30 Uhr.

Kleve:

Seminar: Denk dich glücklich - Optimismus

lernen!

Mi., 19.03.2025 - 19:00 -

Mi., 19.03.2025 - 21:30 Uhr

Unsere Gedanken

bestimmen, wie wir die Welt um uns herum

wahrnehmen. Zwar können wir die Realität nicht

ändern, aber unsere Sichtweise darauf.

Nachhaltig die Gedanken optimistischer zu

verändern und somit glücklicher zu werden, ist

möglich! In diesem Kolkgespräch stellen wir

leicht in den Alltag zu integrierende, effektive

(und wissenschaftlich belegte) Übungen vor, die

Ihnen helfen, Ihre Stimmung positiver zu

beeinflussen.

Die Eintrittskarten sind hier erhältlich:

https://www.wasserburg-rindern.de/veranstaltungen/info/25-306

Neues Amtsblatt

Am

14. März 2025 ist ein neues Amtsblatt der Stadt

Dinslaken erschienen. Es enthält eine

öffentliche Bekanntgabe der Fernwärmeversorgung

Niederrhein GmbH. Die Amtsblätter der Stadt

Dinslaken können auf der städtischen Homepage

nachgelesen werden: www.dinslaken.de.

Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt

veröffentlicht.

Alle

veröffentlichten Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter

Amtsblatt Nr. 05 vom 13.03.2025 (358.19 KB)

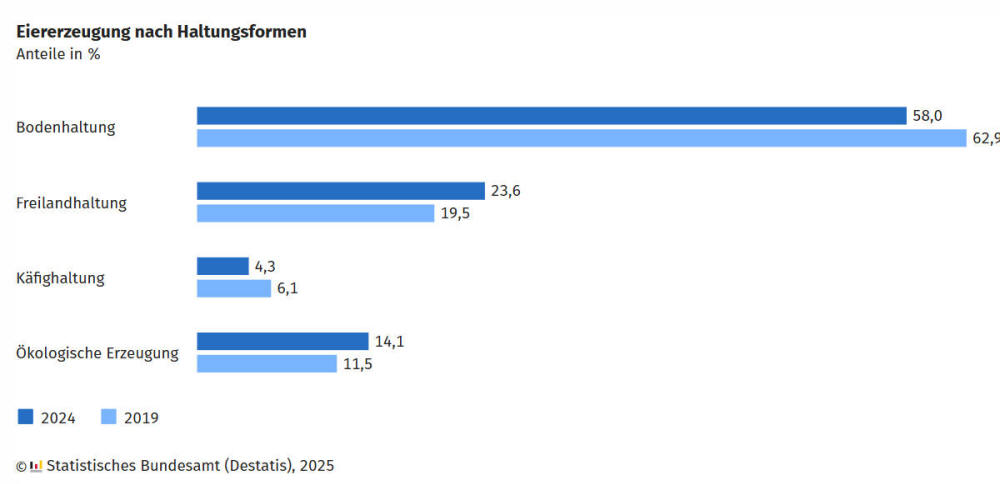

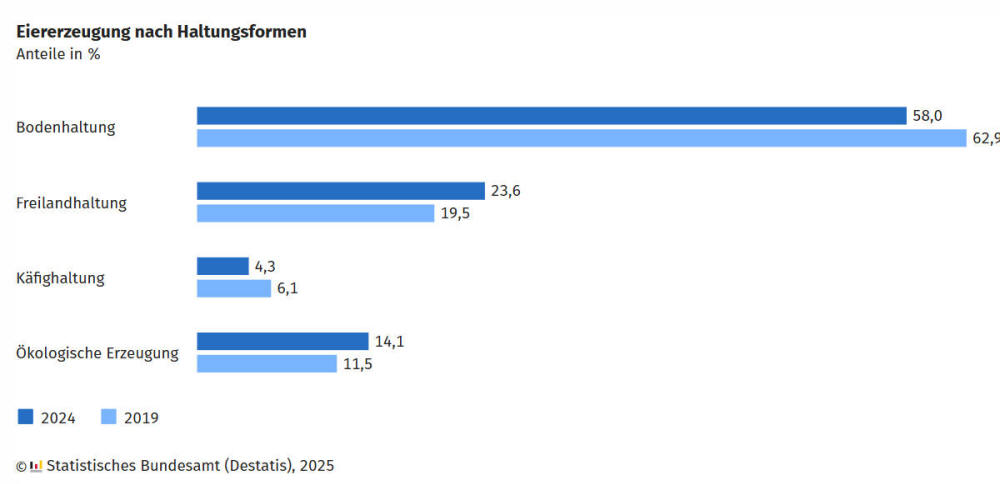

Eierproduktion 2024 um 4,2 % gestiegen

• Hennenhaltung und Eierproduktion im Freiland

und in ökologischer Haltung nehmen weiter zu,

Bodenhaltung aber nach wie vor dominierende

Haltungsform

• Bis Ende 2025 auslaufende

Kleingruppen- und Käfighaltung geht weiter

zurück

• Insgesamt 13,7 Milliarden Eier und

damit 302 Eier je Legehenne im Jahr 2024

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland rund 13,7

Milliarden Eier in Betrieben von Unternehmen mit

mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen

produziert. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, stieg die Eierproduktion

damit gegenüber dem Vorjahr um 4,2 % oder 550

Millionen Eier. Die Bodenhaltung war mit 58,0 %

der erzeugten Eier nach wie vor die dominierende

Haltungsform, wenngleich der Anteil im

Vorjahresvergleich erneut sank (2023: 58,8 %).

Im Fünfjahresvergleich zum Jahr 2019

wird der rückläufige Trend der Bodenhaltung noch

deutlicher: Damals stammten noch 62,9 % der in

Deutschland produzierten Eier aus Bodenhaltung.

Demgegenüber stieg der Anteil der Eier aus

Freilandhaltung im Jahr 2024 weiter auf 23,6 %

(2023: 23,0 %; 2019: 19,5 %). Der Anteil der

Eier aus ökologischer Erzeugung lag bei 14,1 %

und stieg damit ebenfalls gegenüber dem Vorjahr

(2023: 13,4 %; 2019: 11,5 %).

Der

verbleibende Anteil von 4,3 % der Eierproduktion

entfiel auf die Haltung in Kleingruppen und

ausgestalteten Käfigen (2023: 4,9 %; 2019: 6,1

%). Insgesamt wurden in den erfassten Betrieben

im Jahresdurchschnitt 45,3 Millionen Legehennen

gehalten. Damit legt eine Henne im Jahr 2024

durchschnittlich 302 Eier.

Champignonernte 2024 um 2,7 % gesunken

• Fast 98 % der im Jahr 2024 geernteten

Speisepilze waren Champignons

• Knapp 12 %

der gesamten Erntemenge von Speisepilzen

ökologisch

produziert

• Niedersachsen und

Nordrhein-Westfalen bedeutendste Speisepilz-Anbauländer

Im Jahr 2024 wurden in

Deutschland 75 700 Tonnen Champignons

geerntet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, waren das 2,7 %

weniger als im Vorjahr, aber 5,7 % mehr als im

zehnjährigen Durchschnitt von 2014 bis 2023.

Die gesamte Erntemenge an Speisepilzen in

Betrieben mit mindestens 0,1 Hektar

Produktionsfläche belief sich 2024 auf 77 700

Tonnen.

Der überwiegende Anteil der

Speisepilzerzeugung entfiel mit einem Anteil von

97,5 % auf Champignons. Die übrige Erntemenge

setzte sich aus Austernseitlingen, Shiitake

und sonstigen Spezialpilzkulturen zusammen. 11,7

% der Speisepilze (9 100 Tonnen) wurden in

Betrieben mit vollständig ökologischer

Erzeugung produziert.

Erntefläche von

Champignons um 4,7 % gesunken

Die

Erntefläche für die Erzeugung von Champignons

sank im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,7 %

auf 341 Hektar. Sie lag damit aber immer noch

6,6 % über dem zehnjährigen Durchschnitt der

Jahre 2014 bis 2023. Die gesamte Erntefläche für

Speisepilze belief sich auf 355 Hektar, wovon

13,8 % vollständig ökologisch bewirtschaftet

wurden.

Im Jahr 2014 hatte die

gesamte Erntefläche noch 261 Hektar betragen,

mit einem vollständig ökologischen Anteil von

13,9 %. Größte Speisepilz-Ernteflächen in

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Die beiden

bedeutendsten Bundesländer für die

Speisepilzproduktion waren 2024 wie in den

Vorjahren Niedersachsen mit einer Erntefläche

von 194 Hektar und Nordrhein-Westfalen mit einer

Erntefläche von 77 Hektar.

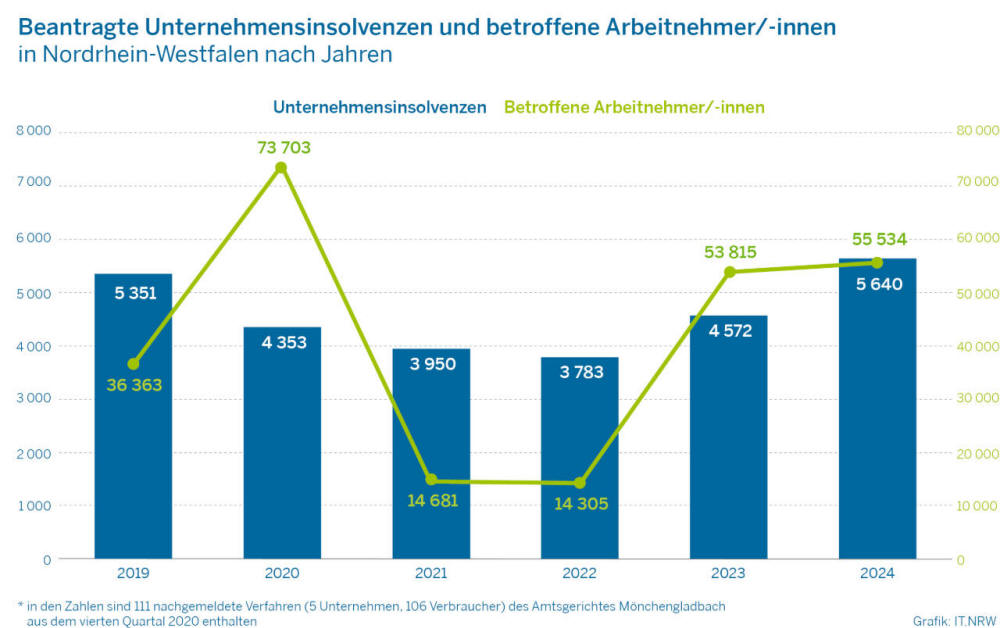

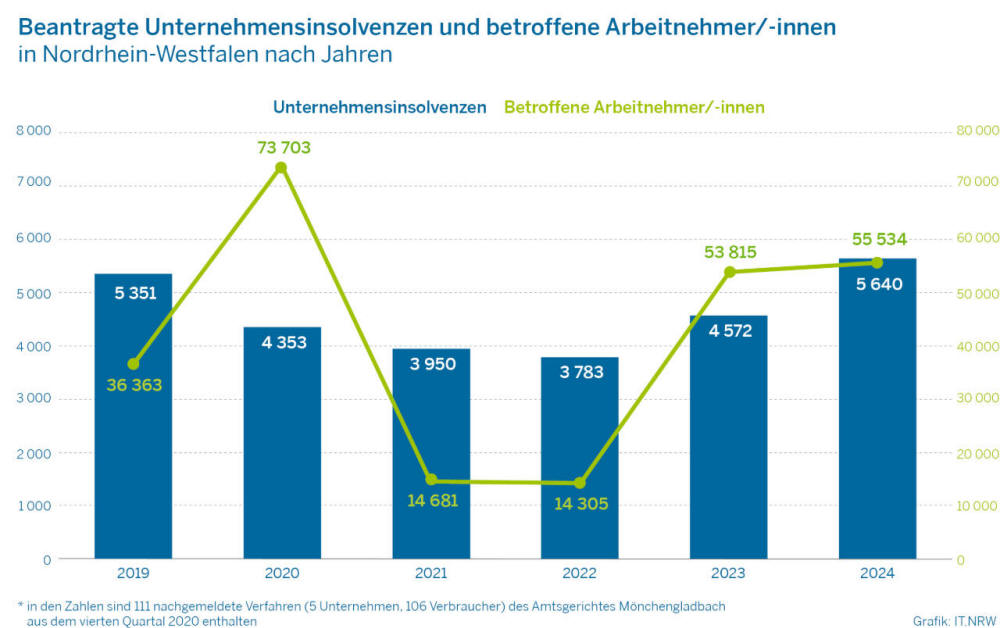

Fünf Jahre Corona: 2024 übertrifft Zahl der

Unternehmensinsolvenzen in NRW erstmals das

Vorkrisenniveau

Im Jahr 2024 haben

die nordrhein-westfälischen Amtsgerichte 5 640

Unternehmensinsolvenzen gemeldet. Das waren

23,4 Prozent mehr Unternehmensinsolvenzen als

ein Jahr zuvor (Jahr 2023: 4 572 Verfahren). Wie

das StatistischesLandesamt anlässlich des

Beginns der Corona-Pandemie vor fünf Jahren

mitteilt, lag die Zahl der gemeldeten

Unternehmensinsolvenzen erstmals wieder über dem

Vorkrisenniveau (2019: 5 351 Verfahren), nachdem

sie in den Jahren bis 2022 zurückgegangen war.

Zum Zeitpunkt der Übermittlung der Daten

waren 55 534 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

von einer Unternehmensinsolvenz betroffen, das

waren 3,2 Prozent mehr als im Jahr 2023 (damals:

53 815 Beschäftigte). Im Vergleich zu den Zahlen

vor der Corona-Krise (2019: 36 363 Beschäftigte)

waren 52,7 Prozent mehr Beschäftigte von

Unternehmensinsolvenzen betroffen.

Allerdings waren zwischenzeitlich im ersten

Pandemiejahr 2020 sogar rund 74 000

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einer

Unternehmensinsolvenz betroffen. Damit lag die

Zahl 2024 um 24,7 Prozent niedriger als zu

Beginn der Corona-Pandemie 2020. Die

voraussichtlichen Forderungen waren mehr als

viermal so hoch wie im Jahr 2019 Die Höhe der

voraussichtlichen Forderungen der

Unternehmensinsolvenzen beliefen sich im Jahr

2024 auf 13,6 Milliarden Euro und lagen damit um

58,2 Prozent höher als im entsprechenden

Vorjahreszeitraum (Jahr 2023: 8,6 Milliarden

Euro).

Die voraussichtlichen

Forderungen waren mehr als viermal so hoch wie

im Jahr 2019 (damals: 3,2 Milliarden Euro). Zahl

der Verbraucherinsolvenzen um 9,4 Prozent höher

als 2019 Die Zahl der gemeldeten Verfahren von

beantragten Verbraucherinsolvenzen (dazu zählen

Arbeitnehmende, Personen in Rente oder

Erwerbslose) stieg gegenüber dem Jahr 2023

(damals: 17 186 Verfahren) um 0,6 Prozent auf

17 285 Verfahren. Im Vergleich zu 2019 lag die

Zahl der Verbraucherinsolvenzen um 9,4 Prozent

höher (damals: 15 797).

Die

voraussichtlichen Forderungen waren mit

0,79 Milliarden Euro nahezu auf dem

Vorjahresniveau (2023: 0,81 Milliarden Euro);

2019 lagen sie bei 0,73 Milliarden Euro. Neben

den Unternehmens- und Verbraucherinsolvenzen gab

es im Jahr 2024 noch 5 409 weitere gemeldete

Insolvenzverfahren von übrigen Schuldnerinnen

und Schuldnern.

Insgesamt haben die

Amtsgerichte im Jahr 2024 damit 28 334

beantragte Insolvenzverfahren gemeldet, das

entspricht einem Plus von 6,0 Prozent gegenüber

dem Vorjahr (2023: 26 737 Verfahren) und einem

Anstieg von 12,4 Prozent gegenüber 2019 (damals:

25 198 Verfahren).

Freitag, 14. März

2025

Freie Plätze in Moerser Kitas

Rund 100 freie Plätze melden die

(städtischen und nichtstädtischen)

Kindertageseinrichtungen in Moers für Kinder

über 3 Jahren (Ü3). Auch unterschiedliche

Stundenkontingente sind noch verfügbar. Im

U3-Bereich gibt es nur noch vereinzelte

Kita-Plätze. Hier sind die Tagespflegepersonen

aber eine gute Alternative.

Die

Betreuung in den kleinen Gruppen ist meist

familiärer und kann für die jüngeren Kinder aus

pädagogischer Sicht oft die sinnvollere

Alternative zur Kita sein. Die Fachberatung des

städtischen Fachdienstes Jugend berät hier

gerne. Mit dem Besuch einer Kindertagespflege

geht übrigens der Rechtsanspruch auf einen

Kindergartenplatz ab dem 3. Lebensjahr nicht

verloren.

Kontakt für freie

Kita-Plätze: Telefon 0 28 41 / 201-353 (Iris

Alexandra Arndt/Torben Paulsen). Kontakt für

freie Plätze in der Kindertagespflege: Telefon 0

28 41 / 201-824 (Sandra Koth) oder 0 28 41 /

201-825 (Melanie Wirth).

Asiatische Hornisse auch in Moers: Gefahr für

die heimische Insektenwelt

Schon

seit Jahren ist ein starker Rückgang der

heimischen Insekten zu beobachten. Nun breitet

sich ein Feind der heimischen Arten auch in

Moers aus: die asiatische Hornisse (Vespa

velutina).

Die asiatische Hornisse erkennt man an der

nahezu schwarzen Brust, leuchtend gelben Füßen

und dem dunklen Hinterleib mit gelben Streifen.

(Foto: Thomas Beissel)

Die Untere

Naturschutzbehörde Kreis Wesel ruft daher die

Bürgerinnen und Bürger auf, Sichtungen dieser

Hornissenart zu melden. Sie zeichnet sich durch

eine nahezu schwarze Brust, auffallend leuchtend

gelbe Füße und einen dunklen Hinterleib aus, der

mit gelben Streifen überzogen ist.

Die

Arbeiterinnen erreichen eine Größe von 1,5 bis

2,5 cm, die Königin bis zu 3 cm. Während

asiatische Hornissen eine ernsthafte Bedrohung

für Bienen und andere Insekten darstellen,

müssen sich Menschen nicht besonders vor ihr

fürchten, außer sie sind Allergiker/innen. Ihr

Stich ist vergleichbar mit dem einer heimischen

Wespe oder Hornisse.

Beseitigung der

Nester durch Fachleute

In freier Wildbahn

sind die Tiere in der Regel friedlich.

Erschütterungen in der Nähe von Nestern hingegen

versetzen die Hornissen in einen Alarmzustand.

Daher sollte die Beseitigung Fachleuten

überlassen werden. Sie orten die Hornissennester

oft mithilfe der Dochtglas-Methode. Die dafür

aufgestellten Locktöpfe sollten unbedingt stehen

gelassen werden.

Wer eine asiatische

Hornisse oder ihr Nest entdeckt, soll nach

Möglichkeit ein Foto mit Angabe des Fundorts und

einer Beschreibung des Nistortes an die Untere

Naturschutzbehörde schicken:

info.unb@kreis-wesel.de. Örtliche Imker helfen

gerne bei der Identifizierung.

Wordpress-Kurs in der vhs Moers -

Kamp-Lintfort

Wer seine persönliche

oder unternehmerische Internetpräsenz auf- oder

ausbauen möchte, ist bei der vhs Moers -

Kamp-Lintfort richtig: Am Freitag, 21. März, ab

18 Uhr, und Samstag, 22. März, ab 9 Uhr, findet

in den Räumen an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10

der Kurs ‚Die eigene Webseite mit WordPress‘

statt.

Das praxisorientierte Seminar

vermittelt den Einstieg zum Erstellen einer

eigenen Website. Programmierkenntnisse sind

nicht erforderlich, aber PC-Grundkenntnisse

sollten vorhanden sein. Eine vorherige Anmeldung

für den Kurs ist erforderlich und telefonisch

unter 0 28 41/201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.

Wesel:

Frühlingsmarkt am 15./16. März 2025 im

Deichdorfmuseum

Frische Ideen für

den Frühling ... dafür ist der

Frühlings-Kunsthandwerkermarkt im

Deichdorfmuseum Bislich weit über die Grenzen

des Dorfes am Niederrhein bekannt. Unmittelbar

vor dem Museum, zwischen den

Ausstellungsbereichen, auf dem großzügigen

Museums-Innenhof und in den charmanten

Ausstellungsscheunen beziehen hierzu viele

Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker der

Region ihre liebevoll dekorierten Stände.

Samstag 15.03.2025 und Sonntag 16.03.2025

(jeweils ab 11.00 Uhr) geht es los. Bis 18.00

Uhr wird an beiden Tagen jede Menge geboten:

Inspirationen für den Start in die warme

Jahreszeit, Ideen für Kind und Kegel, leckere

Snacks in urigem Ambiente ... nicht umsonst

erfreut sich der Markt daher auch überregional

so großer Beliebtheit! Der Eintritt kostet für

Erwachsene 2 Euro pro Person (Kinder bis 14

Jahren haben freien Zutritt).

Die

Eintrittsgelder kommen dabei vollumfänglich dem

weitestgehend ehrenamtlich betriebenen

Deichdorfmuseum zu Gute. Für Kinder gibt es

Kreativecken und zwischen 11.30 und 16.30

plastisches Gestalten im Leseraum des

Obergeschosses. Wer gerne mal sehen möchte, wie

früher auf den Höfen gebacken wurde, kommt an

den Vormittagen auf seine Kosten.

Bei den Ständen neu vorgestellt werden diesmal

unter anderem zarte Malereien auf besonderem

Untergrund, dekorative Überraschungen und bunte

genähte Hasen, die einfach zum Kuscheln

einladen. Dazu gibt es auch wieder kreativen

Schmuck, Spannendes aus Holz und Stein,

österliches und vieles mehr. Wer eher nicht

durch die Reihen bummeln möchte, kann sich

unsere Vogelwelt-Präsentation ansehen, den

riesigen Wels aus der Rhein-Deich-Scheune

bestaunen oder mehr erfahren zum Thema Deichbau

und Deichschutz in den letzten Jahrhunderten.

Da der Markt drinnen wie draußen

stattfindet, ist er für jedes Wetter geeignet.

Genügend Parkflächen sind per Beschilderung

ausgewiesen. Und wer dann einfach genug vom

bunten Trubel hat, kann durch das Dorf zum Deich

schlendern, bei der Kirche den Störchen zusehen,

am Samstag die Schmiedemannschaft bis ca. 16.00

Uhr in Aktion erleben oder einfach nur den

Ausblick über den Rhein genießen.

Bislich ist nicht umsonst für viele Wandernde

und Radfahrer wie das Deichdorfmuseum selbst ein

lohnenden Ziel für Touren. Bei dieser

Gelegenheit schon mal ein SAVE THE DATE:

(Palm-)Sonntag 13.04.2025 Eröffnung der

Sonderausstellung 2025 Auch in diesem Jahr

verbindet sich mit dem Fährenstart der beliebten

Bislicher Rad- und Personenfähre zwischen

Bislich und Xanten-Beek die Eröffnung der großen

Jahres-Sonderausstellung im Museum. Sie steht in

diesem Jahr ganz im Zeichen von 80 Jahre

Kriegsende am Niederrhein.

80 Jahre

Kriegsende bedeutet hier auch 80 Jahre Frieden

und die Befreiung vom Regime der

Nationalsozialisten, welches unfassbares Leid

über Millionen von Menschen in ganz Europa

brachte, Das direkt am Rheindeich gelegene Dorf

Bislich fand sich damals - im März 1945 -

relativ unerwartet mitten in einer der

Offensiven Alliierter Truppenverbände in der

Region wieder.

"Dakotas über dem

Dorf - Bislich im März 1945" lautet der Titel

der Ausstellung, die die Vorgeschichte, die

Geschehnisse und die Stimmungen dieses

besonderen Momentes der Bislicher Geschichte

unter anderem aus den Perspektiven der

Zeitzeugen vorstellt. Es wird eine Ausstellung

mit englischsprachigen Zusammenfassungen der

Texte sein.

Schottische Truppenverbände

waren es, die Bislich am 24. März frühmorgens

eroberten und auch in Bislich bauten englische

Ingenieure 1945 eine sogenannte Bailey-Bridge,

von der Teile vor und im Museum für diesen

besonderen Teil der Geschichte stehen. Für das

Publikum öffnet die Ausstellung um 14.00 Uhr.

Die Veranstaltung zur Eröffnung startet um 11

Uhr.

Innenstadtumgestaltung:

Stadt Kleve lädt zur Bürgerbeteiligung ein!

Bis zur Landesgartenschau 2029 soll die Klever

Innenstadt aufgewertet werden und dauerhaft mit

mehr Aufenthaltsqualität punkten. Ein

spezialisiertes Büro für Wettbewerbsmanagement

bereitet hierfür derzeit gemeinsam mit der

Klever Stadtverwaltung einen Planungswettbewerb

vor. Im Rahmen des Wettbewerbs sollen kreative

und innovative Ideen präsentiert und per

Juryentscheid ein Büro für

Landschaftsarchitektur gefunden und beauftragt

werden, welches die Planungen für den

Innenstadtbereich übernimmt.

Hier geht es

direkt zur Online-Umfrage für erste Ideen zur

Umgestaltung der Klever Fußgängerzone:

https://beteiligung.nrw.de/portal/kleve/beteiligung/themen/1012821

Klever Fußgängerzone

Im Vorfeld des

Wettbewerbs ruft die Stadt Kleve nun alle

Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich aktiv an

der Umgestaltung der Klever Innenstadt zu

beteiligen. Bis zum 23. März 2025 haben

Interessierte die Möglichkeit, über eine

Online-Beteiligung ihre Ideen und Anregungen

einzubringen. Es besteht sowohl die Möglichkeit,

eigene Vorschläge für die Umgestaltung der

Innenstadt zu machen als auch Aspekte

mitzuteilen, auf die besonders geachtet werden

soll. Den Link zur Umfrage finden Interessierte

auf der Übersichtsseite

www.kleve.de/laga29.

In diesem

ersten Schritt der Bürgerbeteiligung geht es

zunächst darum, Anregungen für die grundlegende

Planungsaufgabe des Wettbewerbs zu sammeln. Auf

dieser Basis werden die Planungsbüros

anschließend ihre Entwürfe entwickeln. Im

Verlauf des Wettbewerbs werden weitere

Bürgerbeteiligungen folgen und die Detailtiefe

der Planung steigen.

Kleverinnen und

Klever werden also auch weiterhin die

Gelegenheit haben, Einfluss auf die Planungen

zur Landesgartenschau in unserer Stadt zu

nehmen. Bei der aktuellen Beteiligung geht es

außerdem rein um die Innenstadtflächen. Die

eigentlichen Ausstellungsflächen für die

Landesgartenschau entlang des Kermisdahls und

des Spoykanals werden in einem gesonderten

Verfahren behandelt, in das Bürgerinnen und

Bürger ebenfalls einbezogen werden.

Zudem

lädt die Stadt Kleve am Donnerstag, 20. März

2025 um 19.00 Uhr zu einer Präsenzveranstaltung

im Gebäude 2A der Hochschule Rhein-Waal,

van-den-Bergh-Straße 2, Seminarraum 127 ein.

Hier werden nicht nur weitere Ideen gesammelt,

sondern es wird auch das Verfahren des

anstehenden Planungswettbewerbs vorgestellt und

erläutert. Anschließend besteht die Möglichkeit,

in den direkten Austausch zu gehen.

Die

Stadt Kleve möchte die Bürgerinnen und Bürger

aktiv in den Gestaltungsprozess einbinden, um

eine Grundlage für die weitere Planung zu

schaffen, mit der sich die Kleverinnen und

Klever identifizieren können. „Nutzen Sie die

Chance, Ihre Ideen einzubringen – ob online oder

vor Ort. Die Ergebnisse der Beteiligung werden

Teil der anstehenden Planungsaufgabe werden“,

betont Bürgermeister Wolfgang Gebing, „Die Stadt

Kleve freut sich auf eine rege Beteiligung!“

Von

Steuertipps bis Absicherung gegen

Elementarschäden

Verband Wohneigentum e.V.

bietet kostenlose Online-Infotage an

Die richtige Absicherung gegen

Elementarschäden, Steuertipps für Wohneigentümer

und rechtliche Fragen bei Vermietung/Teilen von

Immobilien – das sind die Themen der nächsten

Online-Informationswoche des gemeinnützigen

Verbands Wohneigentum. Vom 17. bis zum 19. März

2025 informiert der Eigentümerverband jeweils ab

18 Uhr.

Information und Anmeldung:

https://www.verband-wohneigentum.de/bv/on245432

Die Termine:

Montag, 17. März, 18 Uhr

Steuerliche Fragen rund um das Wohneigentum

Ein praxisnaher Überblick, wie die eigene

steuerliche Situation optimiert werden kann.

Erläutert werden Abzugsfähigkeiten im

Zusammenhang mit privatem Eigentum sowie

steuerliche Besonderheiten bei Einkünften aus

Vermietung/Verpachtung. Wir klären, welche

Kosten Sie steuerlich geltend machen können.

Dienstag, 18. März, 18 Uhr

Vermietung und

geteilter Besitz – rechtliche Fragen (in

Kooperation mit der Grünen Liga e. V.)

Der

Vortrag befasst sich mit alternativen

Nutzungsmöglichkeiten für die eigene Immobilie

und klärt damit verbundene rechtliche Fragen. Es

geht um Einliegerwohnungen, die

genossenschaftliche Weiterentwicklung des

Eigenheims und unterschiedliche Rechtsformen für

kleine Wohnprojekte.

Mittwoch, 19. März,

18 Uhr

Elementarschäden - wie kann ich mein

Eigentum schützen?

Starkregen und Unwetter

machen vielen Hausbesitzer*innen Angst. Wie kann

das Wohneigentum vor drohenden Elementarschäden

geschützt werden? Ein Überblick über bauliche,

rechtliche und versicherungstechnische Aspekte.

50 Jahre Kreis Wesel: Förderschulen

übergeben selbstgetöpferte Schalen für

Bonsai-Kopfweiden

Im Rahmen des

Jubiläumsjahres zum 50jährigen Bestehen hat der

Kreis Wesel ein außergewöhnliches Geschenk für

besondere Anlässe in Auftrag gegeben: Die

Kopfweide – der Wappenbaum des Kreises Wesel und

nicht wegzudenkendes Element der

niederrheinischen Kulturlandschaft – als Bonsai.

Schülerinnen und Schüler der

kreiseigenen Förderschulen

Hilda-Heinemann-Schule (Moers), Bönninghardt

Schule Alpen und der Schule am Ring (Wesel)

haben im Rahmen ihres Kunst-Unterrichts 200

individuelle Schalen für diese Bonsais

getöpfert. Am Dienstag, 11. März 2025, wurden

sie Landrat Ingo Brohl übergeben.

Landrat Ingo Brohl: „Unser Jubiläumsjahr soll

die ganze Bandbreite und Vielfalt unseres

Niederrheinkreises und unserer Aufgaben als

Kreis widerspiegeln. Daher ist es großartig,

dass die Schülerinnen und Schüler unserer

kreiseigenen Förderschulen mit ihrem kreativen

Talent einen farbenfrohen und nachhaltigen

Beitrag zu unserem Jubiläumsjahr leisten. Sie

machen die ehedem schon besonderen Bonsai

Kopfweiden mit ihren selbstgetöpferten Schalen

zu einem sehr besonderen, sehr individuellem

Geschenk.“

Landrat Ingo Brohl dankte bei

der Übergabe den beteiligten Lehrerinnen und

Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern für

ihr Engagement. In die Schalen werden nun die

Bonsai Kopfweiden in einer Gärtnerei

eingepflanzt und sukzessive ab Sommer als

bleibendes und nachhaltiges Geschenk zum

Jubiläumsjahr eingesetzt.

Schülerinnen und Schüler übergeben die selbst

getöpferten Bonsai-Schalen an Landrat Ingo Brohl

Urban Gardening: Gemeinsam für grünere

Städte. Welche Vorteile hat das Gärtnern in der

Stadt?

Gärtnern in der Stadt ist beliebt: Bereits seit

über 20 Jahren zeigt sich in Deutschland ein

gestiegenes gesellschaftliches Interesse an der

Begrünung urbaner Räume. Viele Stadtbewohner

entdecken den neuen Lebensstil für sich und

möchten sich künftig selbst mit Obst und Gemüse

versorgen oder ihr Umfeld mit Pflanzen

aufwerten.

Gartenbauexperte Dr. Lutz Popp

vom Bayerischen Landesverband für Gartenbau und

Landespflege e. V. (BLGL) informiert über die

unterschiedlichen Formen und die Vorteile von

Urban Gardening sowie über Möglichkeiten zur

Beteiligung.

Stehen keine Bodenflächen zur Verfügung, etwa

weil sie versiegelt oder mit Schadstoffen

belastet sind, nutzen Initiativen gerne diverse

Gefäße zum Gärtnern. Quelle: BLGL

Bis vor

wenigen Jahrzehnten gehörte der Anbau von

Nutzpflanzen zum Alltag dazu. Auch in den

Städten bepflanzten die Menschen verfügbare

Flächen, um sich selbst mit Obst und Gemüse

versorgen zu können. Mit der Zeit kam der

Nutzgarten jedoch aus der Mode, bis er zu Beginn

des 21. Jahrhunderts eine Renaissance erlebte.

Besonders große Aufmerksamkeit erregt das

Gärtnern in der Stadt.

„Ob

gemeinschaftlich genutzter Kräutergarten,

bepflanzte Hausfassaden und -dächer oder

Balkonbegrünung – der Begriff Urban Gardening

schließt alle möglichen Formen des

Stadtgärtnerns mit ein“, informiert

Gartenbauexperte Dr. Lutz Popp vom Bayerischen

Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.

V. Stehen keine Bodenflächen zur Verfügung, etwa

weil sie

versiegelt oder mit Schadstoffen belastet sind, nutzen

Initiativen gerne diverse Gefäße zum Gärtnern.

Infrage kommen beispielsweise ausgebaute

Maschinenteile, Lebensmittelverpackungen,

Foliensäcke, Kisten und Paletten.

Welche

Vorteile hat das Gärtnern in der Stadt?

Urban-Gardening-Projekte werten Städte auf

vielfache Weise auf: Pflanzen verbessern die

Luft, indem sie Kohlendioxid binden und

wertvollen Sauerstoff freisetzen. Darüber hinaus

haben sie einen kühlenden Effekt, weshalb

urbanes Gärtnern in Zeiten des Klimawandels eine

immer größere Rolle spielt.

Bürger

können Obst und Gemüse vor Ort ernten und ihre

Ausgaben für hochwertige Lebensmittel

reduzieren. Gleichzeitig entfallen Transportwege

für Lebensmittel, was den Energieverbrauch und

den CO₂-Ausstoß im Bereich Ernährung reduziert.

Durch die Verwertung von anfallendem

Grüngut-Kompost an Ort und Stelle lassen sich

enge Kreisläufe schaffen. Einwohner erhalten

Informationen über den Anbau von Pflanzen und

Probleme, die dabei auftreten können.

Auf diese Weise wächst das Verständnis für

Landwirte und Gärtner. Viele Projekte vermitteln

der Stadtbevölkerung Wissen über gesunde

Ernährung sowie frische und gesunde

Lebensmittel. „Brach- und Freiflächen in der

Stadt finden eine sinnvolle Nutzung – selbst,

wenn die Begrünung nur vorübergehend ist. Neben

der optischen Aufwertung der Flächen und der

Möglichkeit zur Selbstversorgung schaffen

Stadtgärten auch einen Ort der Begegnung“,

ergänzt Dr. Popp.

„Bottom up“: Private

Initiativen von Bürgern

Den Anstoß für

Urban-Gardening-Projekte gaben in der

Vergangenheit oft spontane

Guerilla-Gardening-Aktionen, bei denen

Aktivisten etwa mithilfe von Samenbomben öde

Straßenränder oder Baumscheiben in

Wildblumenbeete und Rabatten verwandelten, deren

Pflege die Anwohner anschließend häufig

übernahmen.

„Was Bürger unbedingt

wissen sollten: Eine solche Aufwertung

vernachlässigter Flächen in der Umgebung ist

eigentlich verboten“, betont der

Gartenbauexperte. Der Grundstückseigentümer kann

von den Aktivisten fordern, dass sie die

Pflanzen beseitigen, da es sich um eine

Sachbeschädigung handelt. Wenn Bürger bei

solchen Guerilla-Aktionen umsichtig vorgehen,

stoßen sie bei den Eigentümern – meist sind das

die Kommunen – jedoch eher auf positive

Resonanz. Wichtig ist beispielsweise, dass

Stadtgärtner nur heimische Pflanzen verwenden,

dass sie ausschließlich brachliegende Flächen

nutzen und dass die Pflanzen den Verkehr nicht

behindern.

Engagierte Bürger, die ihre

städtischen Begrünungsprojekte längerfristig

planen, wählen eine Rechtsform – meist einen

Verein. „Um auf der sicheren Seite zu sein,

empfiehlt es sich, Absprachen mit der

Stadtverwaltung zu treffen“, rät Dr. Popp.

Teilweise geben auch Privatpersonen und Firmen

geeignete Flächen für Urban-Gardening-Projekte

frei.

„Top down“: Kommunale Angebote zum

Mitgärtnern

Mittlerweile initiieren sogar

viele Kommunen selbst Angebote zum Mitgärtnern

für die Bevölkerung, indem sie geeignete Flächen

zur Verfügung stellen und aktiv dafür werben –

Urban Gardening funktioniert dann nach dem

Prinzip „top down“. Solche kommunalen Angebote

haben auch wirtschaftliche Vorteile: Wenn Bürger

beispielsweise Blühstreifen entlang der Gehwege

und Straßen vor ihrem Haus pflegen, entlasten

sie damit den Bauhof und helfen den Kommunen

beim Sparen.

Was sollten Interessierte

beachten?

Auch wenn die Motivation zu Beginn

hoch ist und viele Interessierte so schnell wie

möglich loslegen möchten, geht es nicht ohne

Vorbereitung. Denn um langfristig Freude am

neuen Hobby zu haben, sind gartenbauliche

Grundkenntnisse unverzichtbar.

„Nur so

können sich engagierte 'Stadtgärtner' dauerhaft

über kräftig wachsende Pflanzen, prächtige

Blüten und üppige Ernten freuen. Fachliche

Unterstützung erhalten Interessierte

beispielsweise bei den Gartenbauvereinen vor

Ort“, informiert Dr. Popp vom BLGL. Der

Tatendrang motivierter Bürger, ergänzt durch das

Wissen erfahrener Vereinsmitglieder, ist die

beste Voraussetzung für die Durchführung

ambitionierter Urban-Gardening-Projekte.

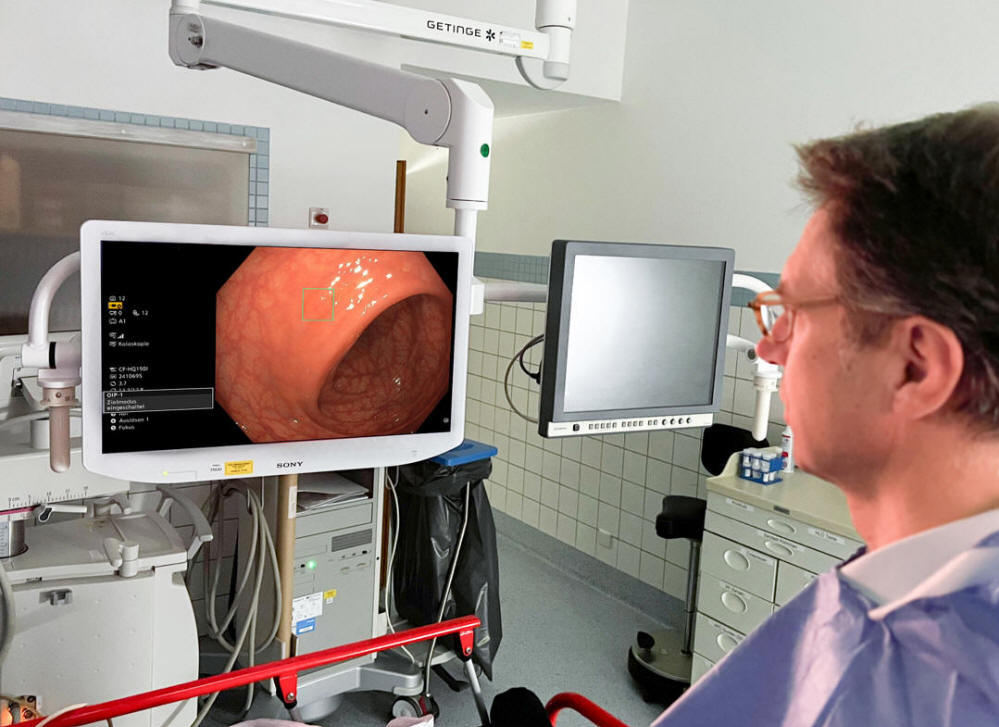

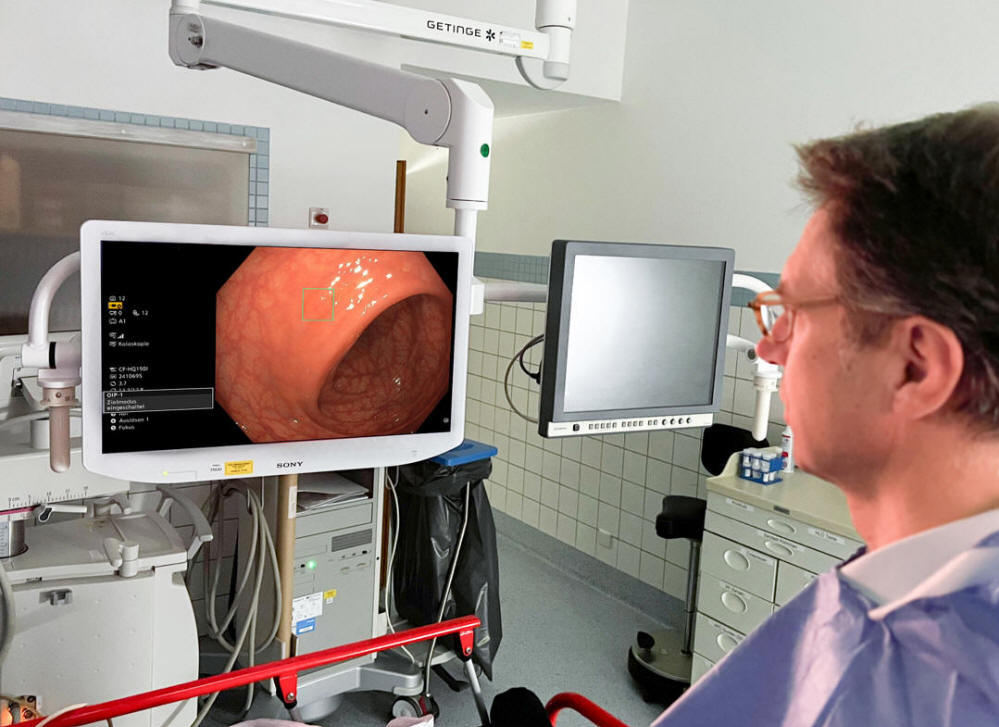

„Bei jeder 28. Koloskopie wird

ein Darmkrebs verhindert.“

Bethanien Moers

nutzt „Künstliche Intelligenz“ bei

Darmspiegelungen

Der März ist Darmkrebsmonat. Grund genug für das

Krankenhaus Bethanien Moers auf die Wichtigkeit

einer regelmäßigen Darmkrebsvorsorge

hinzuweisen. „Bei jeder 28. Koloskopie wird ein

Darmkrebs verhindert“, so Prof. Dr. Ralf Kubitz,

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie &

Onkologie des Krankenhauses Bethanien Moers.

Seit Beginn des Jahres führt das Moerser

Krankenhaus als eines der ersten Krankenhäuser

in der Region Koloskopien (Darmspiegelungen)

unter Zuhilfenahme von Künstlicher Intelligenz

(KI) durch. „Wir können so noch schneller,

präziser und mit einer noch höheren

Zuverlässigkeit arbeiten“, erklärt der erfahrene

Gastroenterologe.

Wie wichtig das

ist, belegen die aktuell verfügbaren Zahlen des

RKIs. Darmkrebs ist bei Männern die

dritthäufigste (11,7 %) und bei Frauen die

zweithäufigste Krebsart (10,5 %). Jährlich

erkranken allein in Deutschland etwa 55.000

Menschen neu an Darmkrebs. Rund 24.000 sterben

pro Jahr an den Folgen der Erkrankung. Dabei

zählt Darmkrebs zu den am besten erforschten

Krebsarten.

90 % der

Darmkrebserkrankungen entwickeln sich aus

zunächst gutartigen Darmpolypen (Adenom), die

Entartung zum Krebs (Karzinom) dauert rund zehn

Jahre. Bei keiner anderen Krebsart bietet die

Früherkennung derart große Chancen, die

Krebsentwicklung zu verhindern, wie bei

Darmkrebs. Eine Darmkrebsvorsorge wird ab dem

50. Lebensjahr empfohlen. Frauen sollten eine

Koloskopie ab dem 55. und Männer ab dem 50.

Lebensjahr durchführen lassen, die Kosten werden

von der Krankenkasse übernommen.

Einsatz neuer Technologie

„Bei der Koloskopie

wird die KI, die im Grunde nichts anderes als

ein Prozessor ist, der an unser System

angeschlossen wird, beim Absuchen der

Schleimhaut eingeschaltet. Auf dem

Bildschirm werden dann die Stellen, die

potenzielle Polypen sein könnten, angezeigt,

indem sie mit grünen Quadraten umrandet werden.

Wenn sich nach eingehender Untersuchung

herausstellt, dass es sich hierbei tatsächlich

um Polypen handelt, werden diese direkt

abgetragen“, beschreibt Prof. Dr. Kubitz die

Vorgehensweise.

Wann können Patient:innen

zur Koloskopie ins Krankenhaus Bethanien kommen?

Zum einen ist das bei sogenannten

Indikations-Koloskopien der Fall. Hier liegen

etwa konkrete Symptome, wie Blutbeimengungen im

Stuhl, Verstopfungen oder Durchfallerkrankungen

vor, die auf einen Darmkrebs hinweisen könnten.

„Des Weiteren sind Patientinnen und

Patienten bei uns richtig, wenn ein

niedergelassener Kollege bzw. eine

niedergelassene Kollegin zuvor einen Polypen

gefunden hat, der nicht ambulant entfernt werden

konnte“, klärt Prof. Dr. Kubitz auf. „Da für

Patientinnen und Patienten mit einer privaten

Krankenversicherung etwas andere Regeln gelten,

dürfen wir dieser Patientengruppe Koloskopien

ebenfalls im Rahmen einer Darmkrebsvorsorge

anbieten.“

Hohe Qualität seit Jahren

„Zur Qualitätssicherung wird von Kostenträgern

verlangt, dass bei mindestens 25 % der

Koloskopien Polypen gefunden werden müssen. Wir

hatten schon immer eine sehr hohe sogenannte

Detektionsrate, sie liegt bei uns bei über 40 %.

Damit sind wir weit über dem geforderten Maß.“

Ein weiteres Qualitätsmerkmal sei die

prozentuale Anzahl der „vollständigen

Koloskopien“ pro Jahr.

„Man muss im

Rahmen von Zertifizierungen, zum Beispiel bei

der Zertifizierung unseres Darmzentrums, eine

bestimmte Menge erfüllen. Bei uns liegt diese

seit Jahren konstant bei 99 %“, betont der

Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie &

Onkologie, der mit seinem Team und weiteren

Kooperationspartner:innen 2021 den Felix Burda

Award in der Kategorie „Engagement des Jahres“

erhielt.

Der Felix Burda Award wird

an innovative, nachhaltige und beispielgebende

Engagements auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge

verliehen. Mit der Darmkrebskampagne „Darmgesund

in Moers“ konnte das Krankenhaus Bethanien Moers

in Kooperation mit dem St. Josef Krankenhaus aus

Moers und der Facharztpraxis Purrmann (heute

gastromed-niederrhein Ihr Gesundheitszentrum –

Praxis für Innere Medizin/Gastroenterologie Dr.

Du Le Quach), der Selbsthilfegruppe ILCO und der

Krebsgesellschaft NRW im Jahr 2019 mehr als

1.100 Menschen zusätzlich dazu bewegen, sich bei

einer Darmspiegelung untersuchen zu lassen.

Die im Krankenhaus Bethanien Moers bei

Koloskopien eingesetzte KI erkennt potenzielle

Polypen und markiert sie mit grünen Quadraten.

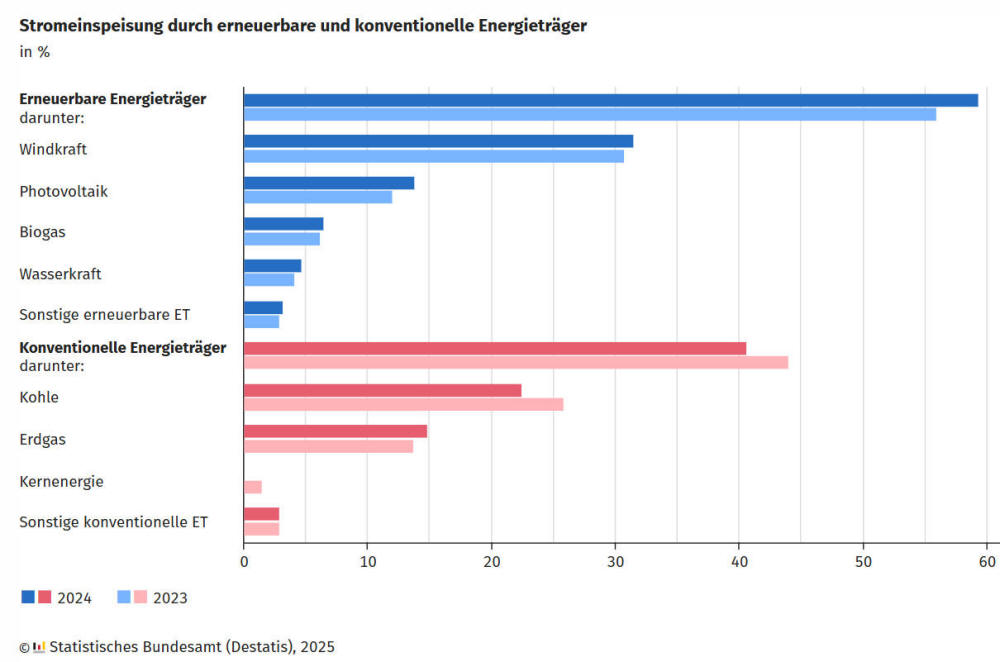

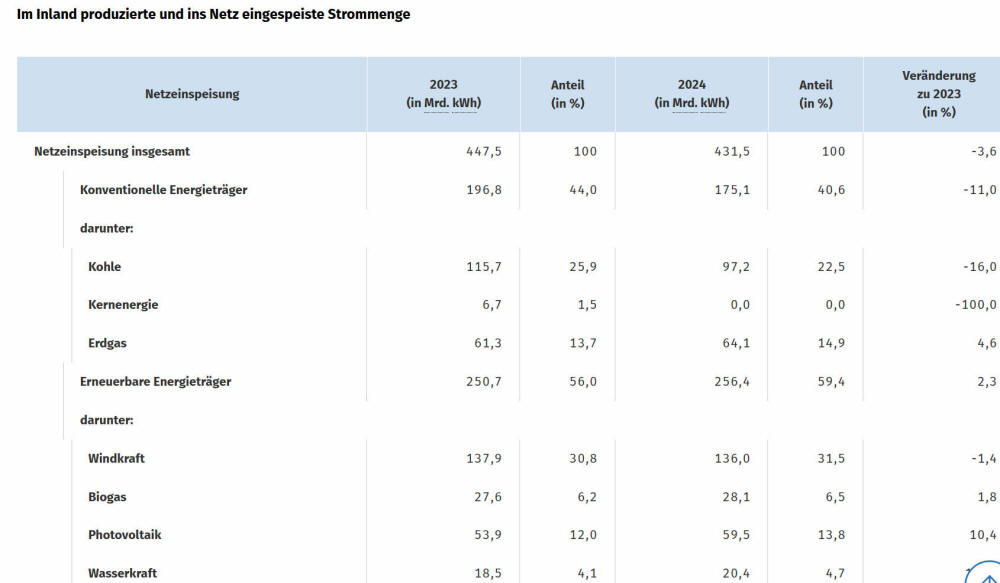

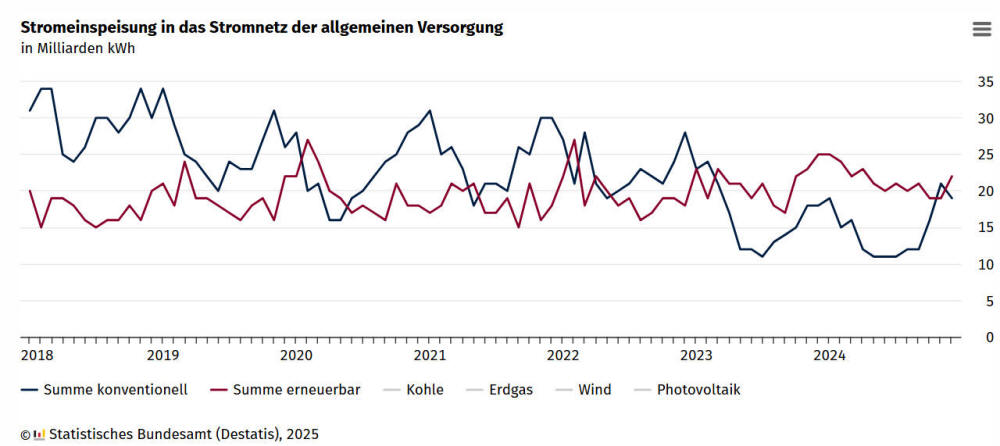

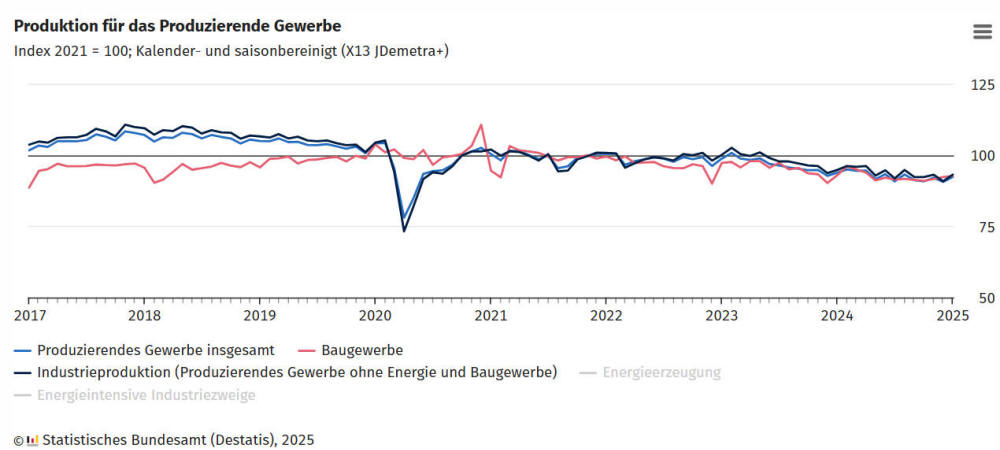

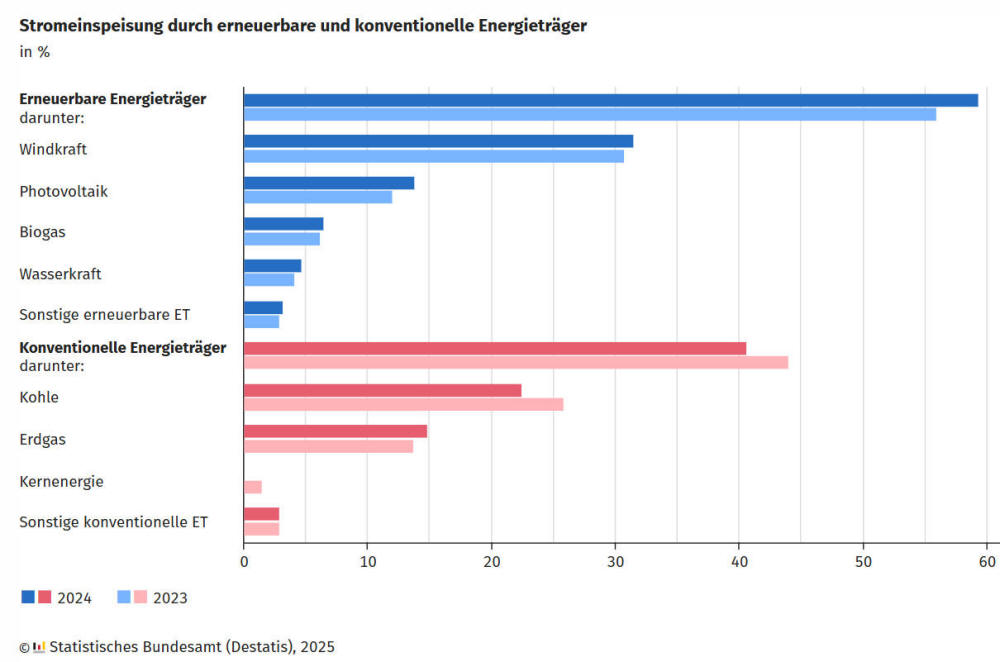

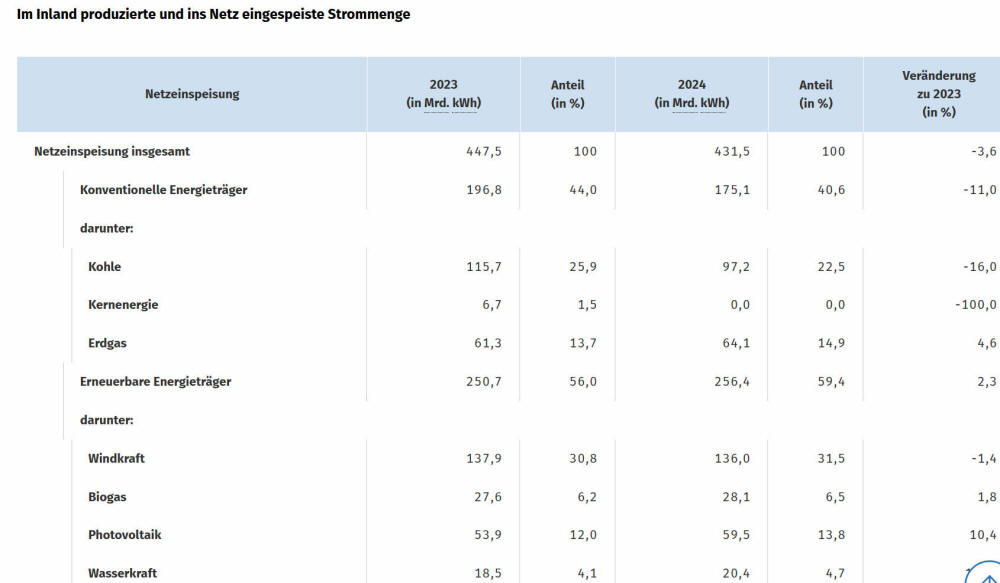

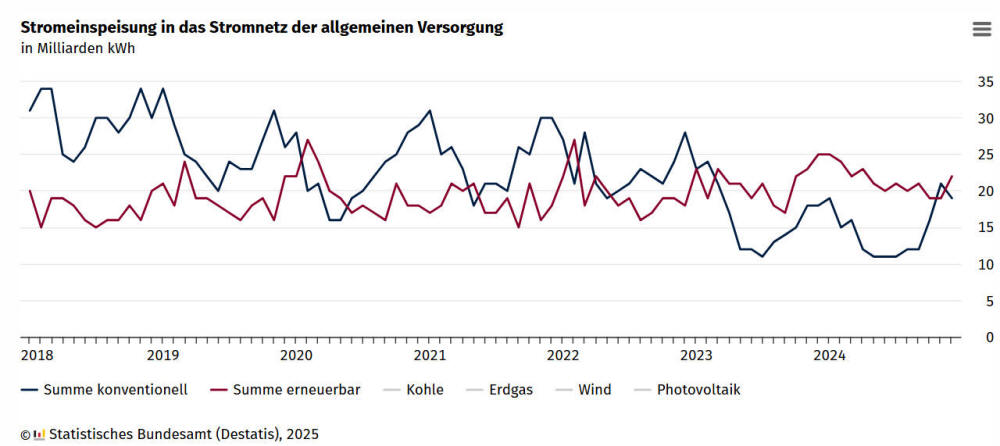

Stromerzeugung 2024: 59,4 % aus erneuerbaren

Energieträgern

• Insgesamt 3,6 % weniger Strom ins Netz

eingespeist als im Vorjahr

• Stromerzeugung

aus Photovoltaik steigt um 10,4 % auf neuen

Höchstwert

• Kohle nach Windkraft weiterhin

zweitwichtigster Energieträger,

Einspeisung

von Kohlestrom sinkt aber um 16,0 % im Vergleich

zum Vorjahr

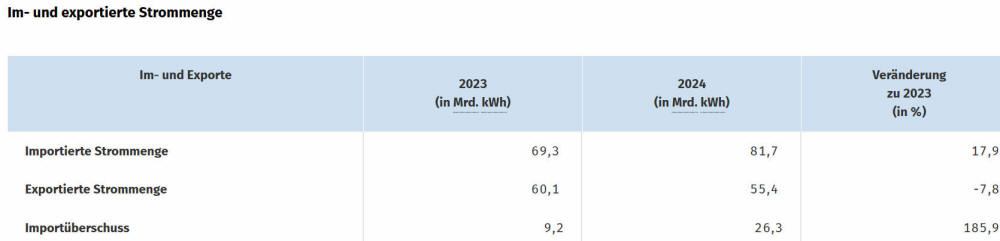

• 17,9 % mehr Strom nach

Deutschland importiert als im Vorjahr,

Importüberschuss fast verdreifacht

Im

Jahr 2024 wurden in Deutschland 431,5 Milliarden

Kilowattstunden Strom erzeugt und in das Netz

eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen

mitteilt, waren das 3,6 % weniger Strom als im

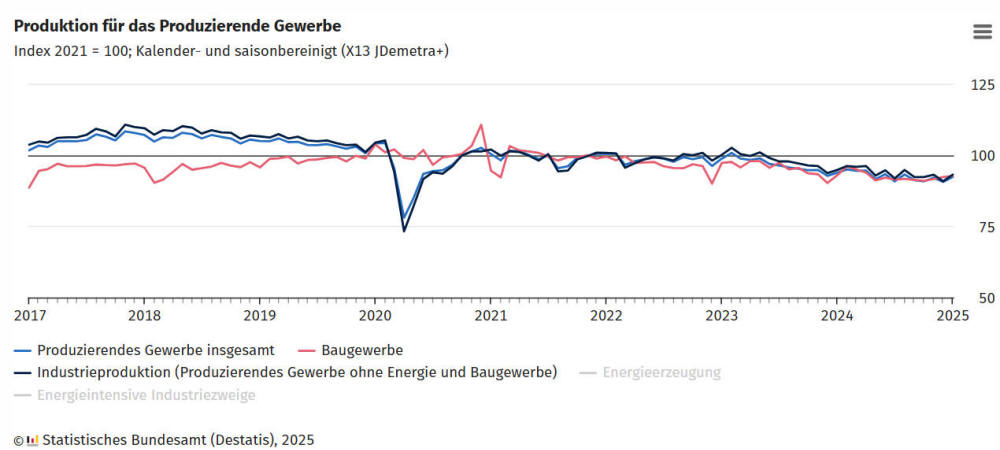

Jahr 2023. Gründe für den Rückgang waren

insbesondere ein geringerer Strombedarf infolge

des Produktionsrückgangs im Produzierenden

Gewerbe sowie der vermehrte Import von Strom aus

dem Ausland.

Mit einem Anteil von 59,4 %

stammte der im Jahr 2024 inländisch erzeugte und

ins Netz eingespeiste Strom mehrheitlich aus

erneuerbaren Energiequellen. Insgesamt stieg die

Stromerzeugung aus diesen Quellen gegenüber dem

Vorjahr um 2,3 % auf 256,4 Milliarden

Kilowattstunden und erreichte damit einen neuen

Höchstwert. 2023 hatte der Anteil des Stroms aus

erneuerbaren Quellen noch bei 56,0 % gelegen.

Demgegenüber sank die Stromerzeugung aus

konventionellen Energieträgern 2024 im

Vorjahresvergleich um 11,0 % auf 175,1

Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von

40,6 % des inländisch erzeugten Stroms.

Erneuerbare Energien: Einspeisung aus

Photovoltaik steigt auf neues Rekordhoch

Die erzeugte Menge von Strom aus Windkraft sank

2024 im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,4 %

auf 136,0 Milliarden Kilowattstunden. Trotzdem

stieg der Anteil der Windkraft an der

Stromerzeugung von 30,8 % im Jahr 2023 auf

31,5 % im Jahr 2024. Damit blieb die Windkraft

die wichtigste Energiequelle in der inländischen

Stromerzeugung.

Die

Stromeinspeisung aus Photovoltaik stieg 2024

gegenüber dem Vorjahr deutlich um 10,4 % auf

59,5 Milliarden Kilowattstunden. Dies entsprach

13,8 % der gesamten inländischen Stromproduktion

und war der höchste Anteil an Strom aus

Photovoltaik für ein Gesamtjahr seit Beginn der

Erhebung im Jahr 2018.

Auch die

Stromeinspeisung aus Wasserkraft stieg 2024

deutlich um 10,3 % auf 20,4 Milliarden

Kilowattstunden und kam damit auf einen Anteil

von 4,7 % der gesamten Stromerzeugung.

Konventionelle Energieträger: Deutlich weniger

Strom aus Kohle, deutlich mehr aus Erdgas Die

Bedeutung der Kohle für die inländische

Stromerzeugung nahm 2024 weiter ab: Mit 97,2

Milliarden Kilowattstunden wurden 16,0 % weniger

Strom aus Kohle ins Netz eingespeist als im

Vorjahr.

Der Anteil des Kohlestroms

an der gesamten inländischen Stromproduktion des

Jahres 2024 sank auf 22,5 % und erreichte damit

einen neuen Tiefststand für ein Gesamtjahr. 2023

hatte der Anteil noch bei 25,9 % gelegen.

Demgegenüber stieg die Stromeinspeisung aus

Erdgas 2024 gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % auf

64,1 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil

von 14,9 % der gesamten Stromproduktion.

Damit war der Anteil von Erdgas an der

Stromproduktion 2024 so hoch wie in keinem

anderen Jahr seit Beginn der Erhebung im Jahr

2018. 2022 war der Anteil von Erdgas an der

Stromerzeugung infolge des russischen Angriffs

auf die Ukraine und der angespannten Situation

auf dem Gasmarkt auf 11,5 % gefallen. 2023 war

der Anteil von Strom aus Erdgas dann bereits auf

13,7 % gestiegen.

Nach der Abschaltung

der letzten deutschen Kernkraftwerke am

15. April 2023 gab es im Jahr 2024 keine

Stromeinspeisung aus inländisch erzeugter

Kernenergie mehr. Bereits 2023 hatte Strom aus

Kernkraft nur noch 1,5 % des eingespeisten

Stroms ausgemacht.

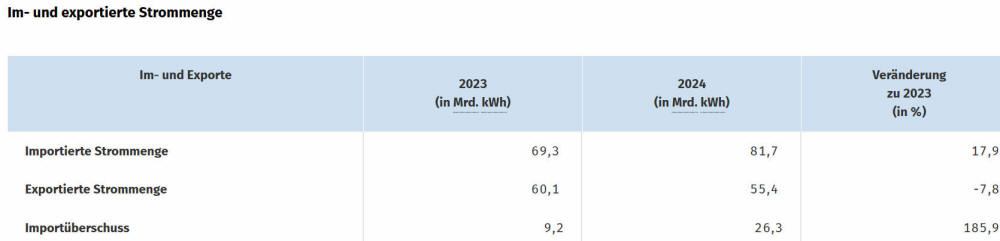

Importüberschuss 2024 im Vergleich zum

Vorjahr beinahe verdreifacht

Die nach

Deutschland importierte Strommenge stieg im Jahr

2024 im Vergleich zu 2023 um 17,9 % auf 81,7

Milliarden Kilowattstunden (2023: 69,3

Milliarden Kilowattstunden). Demgegenüber

verringerte sich die aus Deutschland exportierte

Strommenge um 7,8 % auf 55,4 Milliarden

Kilowattstunden.

Damit hat

Deutschland im zweiten Jahr in Folge mehr Strom

importiert als exportiert. Der Importüberschuss

verdreifachte sich dabei nahezu von

9,2 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2023 auf

26,3 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2024.

Energiemix im Zeitverlauf: Fast ein Viertel mehr

Strom aus erneuerbaren Quellen seit 2018.

Im langfristigen Trend ist ein deutlicher

Wandel in der inländischen Stromerzeugung

erkennbar: Während bis 2022 konventionelle

Energieträger dominierten, wurde seit 2023 mehr

Strom durch erneuerbare Energien erzeugt. Im

Jahr 2024 wurde fast in allen Monaten mehr Strom

aus erneuerbaren als aus konventionellen

Energieträgern eingespeist.

Im Jahr

2018, dem ersten Jahr der Erhebung, waren mit

207,5 Milliarden Kilowattstunden noch fast ein

Viertel weniger Strom aus erneuerbaren Energien

erzeugt und ins Netz eingespeist worden als

2024. Parallel dazu nahm die Stromerzeugung aus

konventionellen Energiequellen zwischen 2018 und

2024 deutlich ab.

Während 2018 noch

355,8 Milliarden Kilowattstunden aus fossilen

Quellen eingespeist worden waren, halbierte sich

dieser Wert auf 175,1 Milliarden Kilowattstunden

im Jahr 2024.

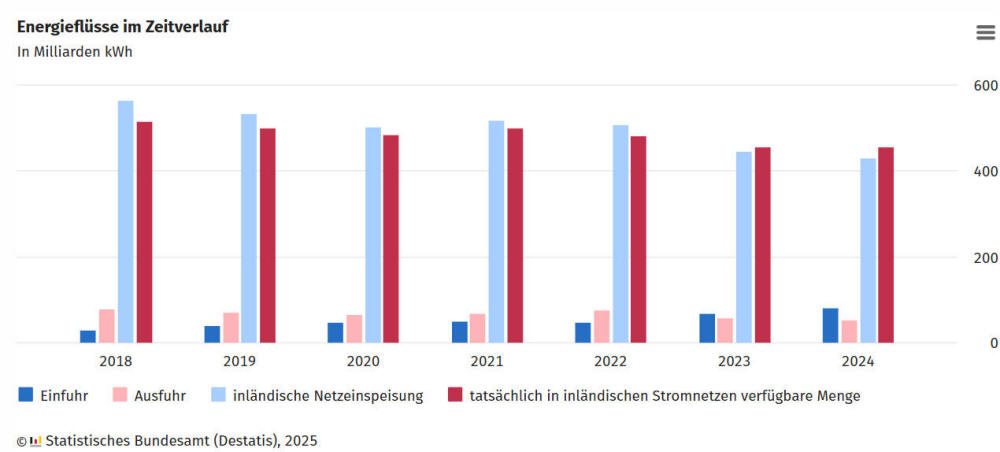

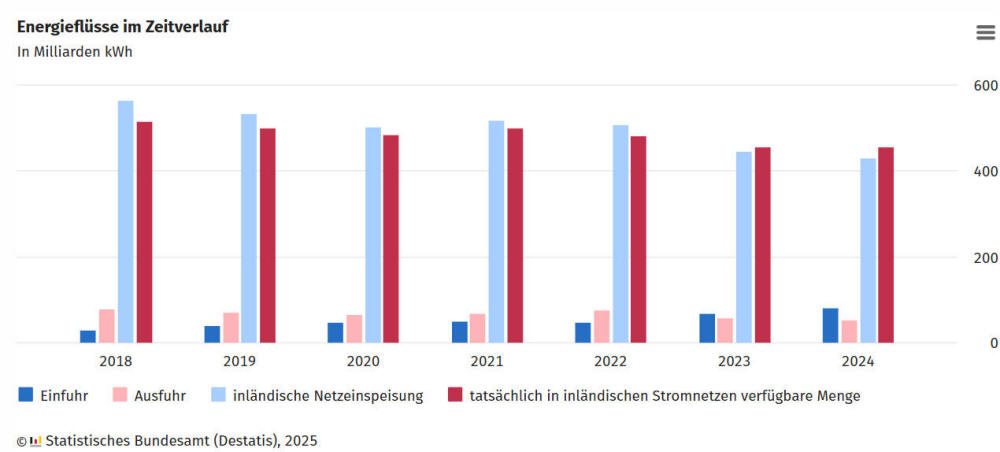

Energieflüsse im Zeitverlauf:

Stromproduktion im Inland gesunken, Importe

gestiegen Seit 2018 ist ein deutlicher Rückgang

der inländischen Stromeinspeisung zu

verzeichnen. Während die Netzeinspeisung 2018

noch bei 566,8 Milliarden Kilowattstunden

gelegen hatte, sank sie bis 2024 um 23,9 % auf

431,5 Milliarden Kilowattstunden.

Bis 2022 bestand ein Exportüberschuss, da die

ins Netz eingespeiste Strommenge die Menge des

im Inland verbrauchten Stroms überstieg. Diese

Entwicklung kehrte sich jedoch im Jahr 2023 um,

seitdem übertrifft der Import von Strom den

Export. Die Summe aus der inländischen

Stromeinspeisung und der Stromimporte abzüglich

der Stromexporte ergibt die tatsächlich in den

inländischen Stromnetzen verfügbare Strommenge.

Diese sank von 518,0 Milliarden Kilowattstunden

im Jahr 2018 auf 457,8 Milliarden

Kilowattstunden im Jahr 2024, das entspricht

einem Rückgang von 11,6 %.

Donnerstag, 13. März

2025

Kleve: Landesweiter Warntag am

Donnerstag, 13. März 2025

Die Kreis-Leitstelle Kleve aktiviert die Sirenen

im Kreis Kleve. Das Land NRW löst die Warn-App

NINA und den Handy-Alarm „Cell Broadcast“ aus.

Kreis Kleve – Der „landesweite Warntag“

findet in diesem Jahr am Donnerstag, 13. März

2025, statt. Dabei lösen um 11 Uhr die

zuständigen Leitstellen in ganz

Nordrhein-Westfalen – also auch im Kreis Kleve –

die vorhandenen digitalen Sirenen aus.

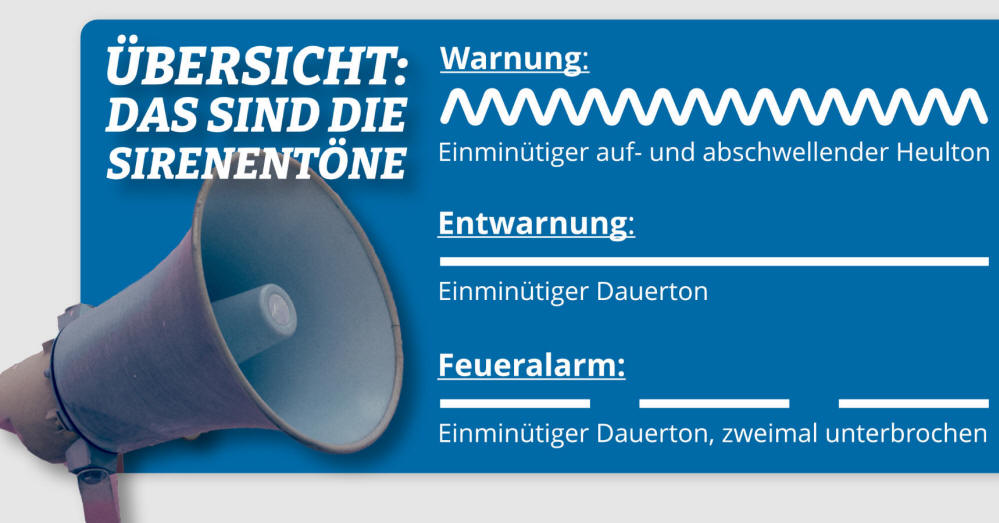

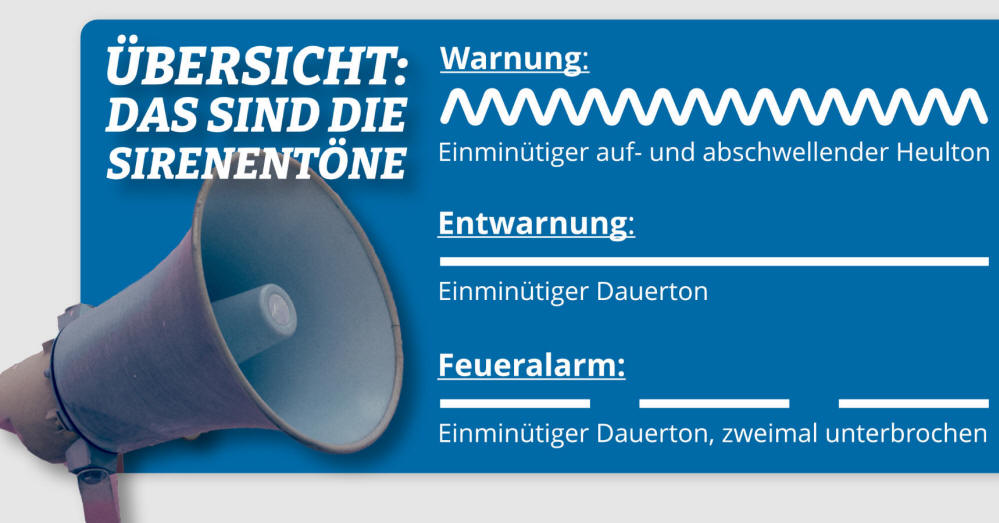

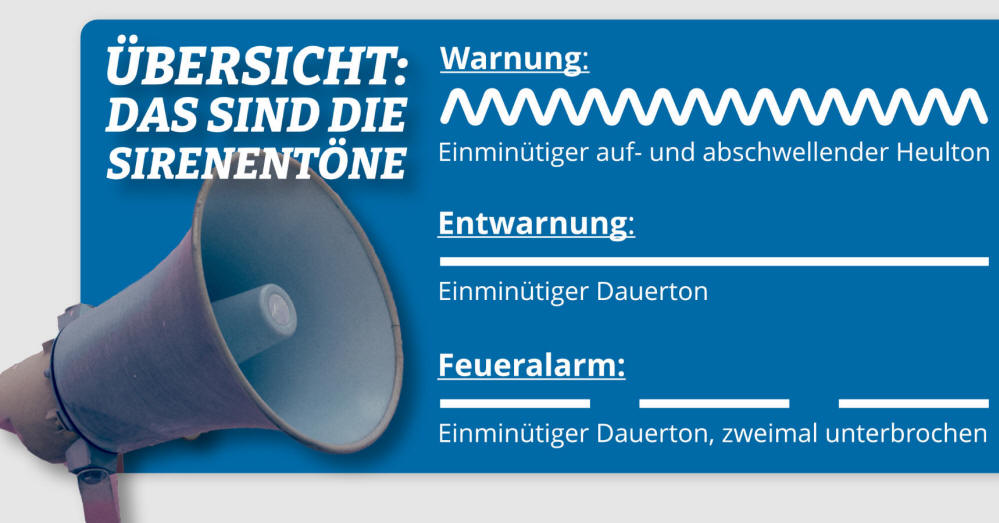

Der Probealarm setzt sich aus der folgenden

Kombination von Sirenentönen zusammen:

„Entwarnung – Warnung – Entwarnung“.

Die Entwarnung erfolgt dabei durch einen

einminütigen Dauerton und die Warnung durch

einen einminütigen Heulton, der auf- und

abschwillt. Zum Abschluss ist erneut ein

einminütiger Entwarnungs-Dauerton zu hören. Die

Signale werden in einem Abstand von fünf Minuten

ausgelöst. Ziel des Warntages ist es, die

Infrastruktur zu testen und zugleich das Thema

Warnung wiederholt in den Fokus der öffentlichen

Wahrnehmung zu rücken.

Übersicht der

Sirenentöne. Grafik: Stadt Kleve. Zum Vergrößern

auf die Grafik klicken.

In allen 16

Kommunen im Kreis Kleve sind Sirenen

installiert. Die akustische Wahrnehmbarkeit der

digitalen Sirenen kann durch die Windrichtung

beeinflusst werden. Unter Umständen sind die

Signaltöne daher nicht in allen Ortsteilen zu

hören.

Für eine umfassende Warnung der

Bevölkerung werden mehrere Warnmittel zeitgleich

eingesetzt. Auch diese werden am Warntag

getestet. Ebenfalls um 11 Uhr wird seitens des

Landes Nordrhein-Westfalen die „Warn-App NINA“

ausgelöst. NINA warnt deutschlandweit oder

standortbezogen vor Gefahren wie Hochwasser,

Gefahrstoffausbreitung, Großbrand oder vor

anderen so genannten Großeinsatzlagen. Die

NINA-App steht kostenlos in den bekannten

App-Stores zum Download zur Verfügung.

Den „Warnmix“ ergänzen darüber hinaus Warnungen

über „Cell Broadcast“. Dies ist ein

Mobilfunkdienst, mit dem Nachrichten – auch ohne

Installation einer App – unmittelbar auf das

Handy oder Smartphone geschickt werden. Bevor

die Warnmeldungen empfangen werden können, ist

es unter Umständen notwendig, zuerst die

entsprechenden Einstellungen des eigenen Handys

zu aktualisieren.

Auf der Internetseite

des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz

www.bbk.bund.de sind unter dem Stichwort „Cell

Broadcast“ Anleitungen für verschiedene

Handymodelle verfügbar. Dort befinden sich auch

weitere Informationen rund um das Thema „Cell

Broadcast“.

Im Lokalradio Antenne

Niederrhein wird in den Nachrichten um 11 Uhr

auf den Warntag hingewiesen. Zudem wird der

Sender das laufende Programm unterbrechen, um

das Live-Einsprechen aktueller Gefahrenwarnungen

zu testen.

Auf den Internetseiten des

Kreises Kleve, www.kreis-kleve.de, gibt es unter

den Suchbegriffen „Sirenenton“ oder „NINA“

weitere Informationen.

150

Wohnungen auf Areal einer alten Gärtnerei in

Weeze

Die Unternehmensgruppe Conx

will auf dem 1,6 ha großen Areal der Gärtnerei

Jentjens an der Gocher Straße 83 in Weeze 110

Wohnungen zwischen 60 und 120 m² Größe bauen.

Gedacht ist an ein Mix aus teilweise geförderten

Miet- und Eigentumswohnungen. Das Konzept sieht

drei Baufelder mit maximal

zweieinhalbgeschossigen Mehrfamilienhäusern vor,

die durch einen Hofcharakter Gemeinschaft und

Nachbarschaft fördern sollen.

Der

Entwurf stammt vom Architekturbüro JKL aus

Osnabrück. Das Bebauungsplanverfahren für das

"Graf´sche Höfe" genannte Projekt läuft bereits.

Der Abbruch der Gärtnerei ist für Herbst 2025

vorgesehen, der Baubeginn soll Mitte 2026

erfolgen. Aufgrund zweier geplanter

Industrieansiedelungen erwartet Weeze in den

kommenden Jahren einen deutlichen

Bevölkerungszuwachs. TD

Moers:

Suche nach dem mittelalterlichen Neutor am

Pumpeneck

Enni verbindet archäologische

Arbeiten in der Neustraße mit der Reparatur

eines Kanalbruchs

Ende April

startet in Moers die Sanierung der Altstadt. In

der Fußgängerzone wird die ENNI Stadt & Service

Niederrhein (Enni) hierzu bereits in der

kommenden Woche archäologische Vorarbeiten

begleiten. Da die Archäologen in der Neustraße

in Höhe der Hausnummern 31 a und 34 Reste der

mittelalterlichen Toranlage des Neutors

vermuten, beginnen hier ab Montag, 17. März,

archäologisch begleitete Suchschachtungen.

Sollten sich keine größeren Funde

ergeben, werden die Arbeiten binnen weniger Tage

abgeschlossen sein. Enni verbindet diese

Baumaßnahmen gleichzeitig mit der Reparatur

eines Kanalbruchs im nur wenige Meter entfernten

Bereich der Neustraße 21. Da hier die

grundsätzliche Kanalsanierung noch mindestens

ein Jahr dauern wird und hier bereits die

Oberfläche der Straße vor dem

Kinderbekleidungsgeschäft Mundomio abgesackt

ist, werden die Monteure ab dem kommenden Montag

das in rund zwei Metern Tiefe liegende defekte

Kanalstück mit einem Saugbagger freilegen und

anschließend reparieren.

Nur der

direkte Baustellenbereich wird hierbei

abgesperrt. Fußgänger können ihn jederzeit

passieren und Kunden die Geschäfte erreichen.

Auch der Lieferverkehr wird während der

Bauarbeiten möglich sein. Läuft alles nach Plan,

wird Enni die Arbeiten in der Neustraße noch in

der kommenden Woche abschließen. Auch bei

umfangreicheren archäologischen Maßnahmen

sichert Enni zu, den ersten Trödelmarkt des

Jahres am 23. März nicht zu behindern.

„Dieses beliebte Frühjahrsevent kann in jedem

Fall uneingeschränkt stattfinden“, verspricht

der Enni-Projektleiter Knut Wiesten hierfür

Vorkehrungen zu treffen. Fragen beantwortet Enni

unter der Rufnummer 104-600.

Wesel: Neue Parkscheinautomaten auf dem

Parkdeck Martini

Ab Dienstag, 11.

März 2025, wird das Bezahlsystem auf dem

Parkdeck Martini umgestellt. Bisher wurde das

Parkdeck mit Parkscheinen bewirtschaftet, die

man an der Einfahrtsschranke zog, am

Kassenautomaten bezahlte und damit die

Ausfahrtsschranke öffnete. Da es dabei jedoch

immer wieder zu technischen Problemen kam, wird

nun auf dem Parkdeck ein neuer Parkscheinautomat

aufgestellt.

Das Prinzip des neuen Automaten gleicht den

Geräten in der Innenstadt: Nutzer*innen können

mit Bargeld einen Parkschein lösen und diesen

gut sichtbar in ihr Fahrzeug legen. Auch die

Nutzung einer App ist möglich. Schranken gibt es

nicht mehr. Die Einhaltung der Zahlungspflicht

wird von Politessen kontrolliert.

Auch preislich ändert sich etwas: Der Preis für

das Tagesticket wird auf drei Euro angehoben. Im

Gegensatz zu anderen bewirtschafteten

öffentlichen Parkplätzen gilt das Ticket aber

den ganzen Tag. Das Mitnehmen des Tickets auf

andere Parkplätze funktioniert daher nicht. Für

die Besucher*innen des Städtischen Bühnenhauses

ändert sich nichts: Sie können weiterhin

kostenlos parken.

Wesel:

Wartungsarbeiten beim Rechenzentrum - Einige

Online-Dienste zeitweise nicht verfügbar

Am kommenden Sonntag, 16. März 2025, stehen

einige Online-Dienste des Kreises Wesel

zeitweise nicht zur Verfügung. Das Kommunale

Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) führt

routinemäßige Wartungsarbeiten an seinen Servern

durch. Ab Montag, 17. März 2025, stehen alle

Online-Services wie gewohnt zur Verfügung.

Heimat Lohberg: kurzzeitig wegen

Elektroarbeiten geschlossen

Das

Stadtteilbüro „Heimat Lohberg“ ist wegen

kurzfristiger Elektroarbeiten derzeit

geschlossen. Voraussichtlich wird es kommende

Woche (Woche ab dem 17. März 2025) wieder zu den

gewohnten Zeiten öffnen.

Die regulären

wöchentlichen Öffnungszeiten sind: Montag:

14-18 Uhr Mittwoch: 9-12 Uhr Donnerstag: 9-16

Uhr Freitag: 9-12 und 13-16 Uhr. Das

Stadtteilbüro ist auch per E-Mail an heimat.lohberg@dinslaken.de erreichbar.

Moers: Osterfeuer bis 11.

April anzeigen

Ab sofort ist die

Anzeige von Osterfeuern beim Fachdienst Ordnung

der Stadt Moers möglich. Bis spätestens 11.

April muss das Onlineformular übermittelt

werden. Erlaubt sind nur Osterfeuer, die der

Brauchtumspflege dienen. Dazu zählen

ausschließlich Veranstaltungen von eingetragenen

Vereinen, Organisationen und

Glaubensgemeinschaften.

Der

Fachdienst Ordnung führt vor Ort

stichprobenartig Kontrollen durch. Verstöße

können mit einer Geldbuße geahndet werden.

Tierschutz beachten Die Stadt Moers bittet

darum, besonders den Tierschutz zu

berücksichtigen. Vor dem Anzünden muss das Holz

umgeschichtet werden, um Vögel, Igel, Mäuse und

Kaninchen zu vertreiben. Den Verbrennungsplatz

müssen außerdem volljährige Aufsichtspersonen

bis zum vollständigen Erlöschen von Feuer und

Glut beaufsichtigen.

Erlaubt ist nur

unbehandeltes, naturbelassenes Holz (Baum- und

Strauchschnitt). Zudem ist ein Abstand von

mindestens 100 Metern zu Wohngebäuden sowie

Wald- und Naturschutzgebieten einzuhalten. Das

Onlineformular ist hier abrufbar.

Dort sind auch weitere Informationen zum Thema

zu finden. Fragen beantworten auch gerne die

Mitarbeitenden des Fachdienstes Ordnung unter

Telefon 0 28 41 / 201-985.

Chatbot der Stadt Kleve: Künstliche Intelligenz

hilft beim digitalen Behördengang

Internetseiten von Behörden bieten die

verschiedensten Informationen zu vielen

Bereichen des täglichen Lebens. Mitunter

erschwert die hohe Informationsdichte jedoch das

schnelle Auffinden von benötigten Auskünften.

Egal ob am PC oder am Smartphone: Ab sofort

hilft der neue Chatbot beim Navigieren der

städtischen Website und beim Auffinden von

Informationen.

Auf der Internetseite

der Stadt Kleve hilft hierbei künftig die

künstliche Intelligenz. Ab sofort steht allen

Besucherinnen und Besuchern der Internetseite

der Stadt Kleve, www.kleve.de, ein persönlicher

digitaler Assistent zur Seite. Dem neuen Chatbot

der Stadt Kleve können beliebige Fragen rund um

die Dienstleistungen der Stadt Kleve gestellt

werden. Mithilfe von künstlicher Intelligenz

stellt das Programm daraufhin zügig die

Informationen der städtischen Internetseite

zusammen und gibt sie gebündelt aus.

Neben den reinen Informationen erhalten

Bürgerinnen und Bürger auch einen Link auf deren

Quelle. Das Programm ist auf jeder Unterseite

der städtischen Website in der unteren rechten

Bildschirmecke eingebunden. Das neue System

erleichtert gleichzeitig den niederschwelligen

Zugang zu den Dienstleistungen der Stadt Kleve

in Fremdsprachen.

Fragen können in

über 50 Sprachen an den Chatbot herangetragen

werden, die Antworten werden jeweils automatisch

an die Sprache der Anfrage angepasst. Auf diese

Weise kann eine Vielzahl von Fragen rund um die

Stadt Kleve und die Dienstleistungen der

Stadtverwaltung bequem und datenschutzkonform

beantwortet werden. Im Hintergrund werden

lediglich anonymisierte Informationen über die

Anfragethemen gespeichert. Es werden keine

echten Chatverläufe gesichert und auch keine

personenbezogenen Daten erhoben.

Im

Vorfeld jeder Anfrage weist das Programm darauf

hin, auch selbst keine personenbezogenen Daten

einzutragen. Für die Umsetzung des Chatbots

arbeitet die Stadt Kleve mit einer darauf

spezialisierten Firma aus Bremerhaven zusammen.

Aktuell befindet sich der Chatbot noch in der