|

Umstellung

Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025

Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr. Umstellung

Winter- auf Sommerzeit: 30.03.2025

Uhr-Umstellung von 2 Uhr auf 3 Uhr.

Samstag, 29., Sonntag, 30. März 2025

Neue Schnellbuslinie SB 46 verbindet Nijmegen,

Goch, den Airport Weeze und Kevelaer | Start am

6. April 2025

Ab dem 6. April 2025 startet die neue

Schnellbuslinie SB 46, die eine direkte

Verbindung zwischen Nijmegen, Kranenburg, Goch,

dem Airport Weeze und Kevelaer bietet. Die Linie

wird von der BVR Busverkehr Rheinland GmbH,

einer 10-prozentigen Tochter der DB Regio Bus

NRW, betrieben.

Fahrplan und Taktung

Der SB 46 verkehrt im Zweistundentakt und bietet

eine schnelle Verbindung zwischen den Städten

und dem Flughafen: Ab Nijmegen Hauptbahnhof über

Kranenburg, Goch, Airport Weeze und weiter nach

Kevelaer Bahnhof:

Erste Abfahrt: 02:40

Uhr

Letzte Abfahrt: 22:40 Uhr

Fahrzeit bis Airport Weeze: ca. 65 Minuten

Ab Airport Weeze nach Nijmegen:

• Erste

Abfahrt: 04:36 Uhr • Letzte Abfahrt: 00:36 Uhr

Tarife und Ticketkauf

Auf der Linie

SB 46 gilt der VRR-Tarif und somit auch das

Deutschlandticket. Tickets sind erhältlich über

die App “DB NRWay“ oder unter

www.dbregiobus-nrw.de/tickets-tarife/nrway.

Weeze Airport – Nijmegen: ab 11,88 € (Stand

April 2025)

Den vollständigen Fahrplan

finden Sie hier:

Download Fahrplan SB 46 (PDF)

„Mit der neuen Schnellbuslinie SB 46

wird die Erreichbarkeit des Airport Weeze weiter

verbessert und Reisenden und Pendlern eine

Verbindung im öffentlichen Personennahverkehr

zwischen den Städten Nimwegen und Kevelaer

geboten“, sagt Tom Kurzweg, Sprecher des Airport

Weeze und ergänzt: „Wir freuen uns natürlich

besonders, dass nun auch unsere Gäste aus den

Niederlanden eine Möglichkeit haben, den Airport

Weeze mit dem Bus ab Nimwegen direkt, preswert

und komfortabel zu erreichen.“

„Mit der

neuen Schnellbuslinie SB 46 leisten wir einen

wichtigen Beitrag zur Verbesserung der

grenzüberschreitenden Mobilität und stärken die

Anbindung zwischen Nordrhein-Westfalen und den

Niederlanden. Wir sind stolz darauf, einen

weiteren Schritt in Richtung für das

Verkehrsnetz über Landesgrenzen hinweg gegangen

zu sein und werden auch in Zukunft weiterhin eng

mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um den

öffentlichen Nahverkehr in der Region noch

weiter zu optimieren.“, sagt

Niederlassungsleiterin der BVR Busverkehr

Rheinland GmbH Manja Schmidt.

Anmeldezahlen an den weiterführenden

Schulen in Kleve

Ende Februar 2025 fanden die

Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen in

Kleve für das Schuljahr 2025/26 statt.

Potenziell hätten bis zu 639 Schülerinnen und

Schüler (SuS) an einer der fünf weiterführenden

Schulen im Klever Stadtgebiet angemeldet werden

können. Neben den Grundschulkindern aus Kleve

sind darunter 117 Kinder, die Grundschulen der

Gemeinde Bedburg-Hau besuchen sowie 106

Grundschülerinnen und Grundschüler aus der

Gemeinde Kranenburg. Insgesamt haben die

weiterführenden Schulen in Kleve zum

bevorstehenden Schuljahr eine Kapazität von 622

SuS.

Die aktuellen Anmeldezahlen stellen

sich nach Abschluss des Verfahrens wie folgt

dar:

Schule Zügigkeit Kapazität Anmeldungen

Konrad Adenauer Gymnasium 4 124 111

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium 3 93 107

Gesamtschule am Forstgarten 6 162 165

Joseph

Beuys Gesamtschule 5 135 74

Karl Kisters

Realschule 4 108 130

Insgesamt haben

sich somit 587 SuS an einer weiterführenden

Schule im Klever Stadtgebiet angemeldet. Neben

SuS aus Kranenburg und Bedburg-Hau stammen

einzelne Anmeldungen davon auch von Kindern aus

Emmerich und Goch. Mit Stand vom 24. März 2025

ist der Stadt Kleve bekannt, dass sich insgesamt

60 Schülerinnen und Schüler aus Kleve,

Bedburg-Hau und Kranenburg an Schulen außerhalb

des Klever Stadtgebietes angemeldet haben. 21

Anmeldungen von SuS stehen noch aus.

Die

Schulleitung der Gesamtschule am Forstgarten hat

trotz eines leichten Anmeldeüberhangs alle

angemeldeten Kinder aufgenommen. Die Leitung der

Karl Kisters Realschule hat hingegen 15 SuS

ablehnen müssen, sodass dort 115 Kinder

aufgenommen wurden. Das

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium konnte 93 SuS

aufnehmen und musste 14 SuS ablehnen.

Innenstadtentwicklung: Was gehört zu

Kleve, was darf sich verändern?

Ergebnisse

der Bürgerbeteiligung

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung

können am Ende der folgenden Seite unter

"Downloads" heruntergeladen werden:

https://www.kleve.de/stadt-kleve/freizeit-und-kultur/landesgartenschau-2029/aktuelles-zur-landesgartenschau

Die Stadt Kleve bedankt sich herzlich bei allen

Bürgerinnen und Bürgern, die sich aktiv an der

Bürgerbeteiligung für die zukünftige Gestaltung

der Innenstadt beteiligt haben. Dank der

Beiträge aus der Online-Umfrage und der

Veranstaltung vor Ort konnten viele Ideen und

Anregungen gesammelt werden, die nun in den

Planungswettbewerb für die Klever Innenstadt

einfließen werden. Renommierte Planungsbüros

werden über den Sommer Entwürfe für die

Umgestaltung der Klever Innenstadt fertigen,

über die anschließend eine Jury entscheidet.

Rund 50 Interessierte fanden am vergangenen

Donnerstag den Weg zur Präsenzveranstaltung in

den Räumlichkeiten der Hochschule-Rhein-Waal.

Nach einer kurzen Vorstellung der aktuellen

Sachstände wurden in Kleingruppen Ideen und

Anregungen zur Innenstadt gesammelt. Diese

wurden anschließend im Plenum diskutiert und

ergänzt.

Zentrale Themen waren die Begrünung,

Beleuchtung, Spielangebote für Kinder und

Sitzgelegenheiten zum Verweilen. Zusätzlich zur

Präsenzveranstaltungen haben insgesamt 138

Personen den Online-Fragebogen ausgefüllt und

der Stadt Kleve auf diese Weise ihre

Vorstellungen für die Klever Innenstadt der

Zukunft mitgeteilt. Auch für diese vielen

Meinungen möchte sich die Stadt Kleve herzlich

bedanken.

Die Stadt Kleve verfolgt im

Rahmen der Landesgartenschau das Ziel, die

Fußgängerzone aufzuwerten und ihre Attraktivität

zu steigern, um langfristig die Kundenfrequenz

zu erhöhen. Dabei spielt die Gestaltung des

öffentlichen Raums eine zentrale Rolle.

„Die Klever Innenstadt soll ein Ort sein, mit

dem sich die Kleverinnen und Klever

identifizieren können, an dem aber auch

Besucherinnen und Besucher unserer Stadt gerne

verweilen. Es geht nicht nur um Veränderungen,

sondern auch darum, das Einzigartige von Kleve

zu bewahren und neu in Szene zu setzen. Der

anstehende Planungswettbewerb ist dabei ein

gutes Instrument, um sich Expertise von außen zu

holen und neue Blickwinkel zu bekommen“, betont

Bürgermeister Wolfgang Gebing.

Der

Planungswettbewerb soll in Kürze starten und die

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung werden in die

Entwürfe einfließen. Die Juryentscheidung über

den besten Entwurf ist für Mitte September 2025

geplant.

Allen Interessierten stehen die

Ergebnisse der Bürgerbeteiligung auf

www.kleve.de/laga29 unter dem Punkt „Aktuelles

zur Landesgartenschau“ ab sofort öffentlich zur

Verfügung. Dort sind sowohl die Eingaben aus der

Vor-Ort-Veranstaltung als auch die Ideen aus der

Online-Umfrage aufgeführt.

Beliebter Moerser KunstFrühling erstmalig in

Räumen der Sparkasse

Die Beteiligten freuen sich auf den

Moerser KunstFrühling am 5. und 6. April, der

erstmals in den Räumen der Sparkasse am

Niederrhein am Ostring in Moers stattfindet.

Gruppenfoto Moerser Künstlerinnen und Künstlern

zu Hüschs 100. Geburtstag. (Foto: Sparkasse am

Niederrhein)

Kultur erleben und den

Frühling begrüßen: Erstmals findet der Moerser

KunstFrühling am Samstag, 5. und Sonntag, 6.

April, in den Räumen der Sparkasse am

Niederrhein (Ostring 4-7) statt. „Wir freuen uns

sehr, diesmal auch der Gastgeber dieses schönen

Events zu sein“, sagt

Vorstandsvorstandsvorsitzender Giovanni

Malaponti. Die Sparkasse hat bereits in den

Vorjahren den KunstFrühling finanziell

gefördert.

Parallel zum Moerser Frühling

der Moers Marketing GmbH in der Innenstadt

präsentiert das Kulturbüro an beiden Tagen von

11 bis 17 Uhr wieder einen abwechslungsreichen

Kunst- und Kreativmarkt. „Über 50 Moerser

Künstlerinnen und Künstler sind dabei, die ihre

Arbeiten zum Verkauf anbieten: Grafiken,

Fotografien, Ölbilder, Aquarelle und Acrylbilder

sind hier ebenso zu finden wie Schmuck,

österliche Deko oder Gestricktes“, erläutert Eva

Marxen, Leiterin des Kulturbüros.

KunstFrühling feiert Hüschs 100. Geburtstag

Neben Kaffee und Kuchen aus der bewährten

Herstellung von Caffe Classico warten eine ganze

Reihe von Besonderheiten auf die Besucherinnen

und Besucher: Die anlässlich einer öffentlichen

Ausschreibung entstandenen 18 Motive zum Thema

‚Hüsch100‘ werden im Rahmen einer kleinen Schau

innerhalb des Kunstmarktes gezeigt.

„Auch beim KunstFrühling wollten wir natürlich

den Blick auf den 100. Geburtstag von Hanns

Dieter Hüsch werfen“, so Diana Finkele, Leiterin

des Eigenbetriebs Bildung und des Grafschafter

Museums. Einige dieser Arbeiten – Malereien,

Zeichnungen, Fotografien, Collagen – können auch

in Form eines zehnteiligen Postkarten-Sets

gekauft werden.

Siebdruck, Manga und

Lieblingstiere

Am ‚Serviceschalter für

tierische Illustrationswünsche‘ zeichnet

Kinderbuchillustratorin Katja Jäger gegen eine

kleine Spende live Lieblingstiere von

Besucherinnen und Besuchern des Moerser

KunstFrühlings. Auch selber kreativ werden

können große und kleine Gäste in diesem Jahr an

verschiedenen Stationen: zum Beispiel am Stand

‚Siebdruck to go‘ von Dietlinde Fricke.

‚Be creative‘ – so die Einladung von Diana

Kirsten-Szlaski und Jen Satora am Kreativ-Tisch

gleich neben der Kinderspielzone der Sparkasse

in der Kundenhalle. Diana Kirsten-Szlaski leitet

die Herstellung von ‚Mein erstes Künstlerbuch‘,

gestaltet mit (selbstgeschnitzten) Stempeln, an.

Bei Jen Satora kommen alle auf ihre Kosten, die

Fans von Comics und japanischen Mangas sind und

eigene Figuren zeichnen möchten.

Alle

Angebote sowie der Eintritt zum KunstFrühling

sind kostenfrei.

Eine Anmeldung ist nicht

nötig. Die Künstlerstände befinden sich in der

Kundenhalle sowie im Casino der

Sparkassen-Hauptstelle.

vhs Moers

– Kamp-Lintfort: Fahrradtouren für Menschen 60+

Rund 25 Kilometer lange Radtouren durch

Wiesen und Wälder, durch Dörfer und Felder plant

und unternimmt eine Gruppe der vhs Moers –

Kamp-Lintfort für mobile Seniorinnen und

Senioren. Am Montag, 7. April, treffen sich

Interessierte zum ersten Mal um 16 Uhr zu einer

Vorbesprechung in der vhs Moers,

Wilhelm-Schroeder-Straße 10.

Dabei geht

es um organisatorische Dinge, um die Routen und

die genauen Termine. Insgesamt sind drei Touren

vorgesehen. Eine vorherige Anmeldung ist

notwendig. Das ist telefonisch unter 0 28 41/201

– 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

Neues Amtsblatt

Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt

veröffentlicht. Alle veröffentlichten

Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter

Amtsblatt Nr. 06 vom 27.03.2025 (562.96 KB)

Kleve: Führung "Der Forstgarten im

Frühjahr" am 6. April

Schon im 18. Jahrhundert wurde der

Klever Forstgarten nach Art eines Botanischen

Gartens angelegt und hat mit seinen

geschwungenen Wegen und fremdländischen Gehölzen

bis heute nicht an Anziehungskraft verloren.

Blüte im Obstbaumarboretum © Foto: Hans Heinz

Hübers

Bei der Führung „Der Forstgarten

im Frühjahr“ am Sonntag, den 06. April 2025 um

14.30 Uhr wird der Gartenführer Hans Heinz

Hübers, der selbst viele Jahre für die Pflege

der Gartenanlagen verantwortlich war, die

Geschichte vom „Lustgarten“ bis zum Bürgerpark

beschreiben. Dabei geht es sowohl um die Zeiten

unter Buggenhagen und Weyhe, die Kurzeit als Bad

Cleve, die Nachkriegszeit sowie um die

Rekonstruktion unter Gustav und Rose Wörner bis

zum neuen Parkpflegewerk von Elke Lorenz.

Außerdem wird das Obstbaumarboretum

besichtigt, das vor wenigen Jahren angelegt

wurde, viele alte Obstsorten sowie eine

Wetterstation der Hochschule Rhein-Waal

beherbergt und ein wichtiges Biotop darstellt.

Die Führung beginnt um 14.30 Uhr am Museum

Kurhaus Kleve (Tiergartenstraße 41) und kostet 8

€ pro Person.

Eine Anmeldung ist online

unter www.kleve-tourismus.de

oder bei der Wirtschaft & Tourismus Stadt Kleve

GmbH (Tel.: 02821/84806) erforderlich. Für

Gruppen besteht außerdem die Möglichkeit, die

Führung zum Preis von 75 € zum Wunschtermin zu

buchen.

Moers: Frühjahrskonzert des

Kammerorchesters mit Wiener Klassik am 6. April

Zum Frühjahrskonzert lädt das

Niederrheinische Kammerorchester Moers (NKM) am

Sonntag, 6. April, um 18 Uhr, in das

Kulturzentrum Rheinkamp (Kopernikusstraße 11)

ein.

(Foto: Privat)

Die Veranstaltung findet

im Rahmen der Städtischen Konzertreihe statt.

Das diesjährige Frühjahrskonzert des NKM taucht

tief in die Seele der Wiener Klassik ein und

stellt zwei herausragende Sinfonien aus der

Feder von Joseph Haydn einander gegenüber: zum

einen die ‚La Passione‘ betitelte Sinfonie Nr.

49 in f-Moll, deren eröffnendes Adagio in seiner

Intensität zu den schönsten Einfällen des

Komponisten gehört.

Zudem ist die

energetisch hochgeladene Sinfonie Nr. 44 in

e-Moll genannte ‚Trauersinfonie‘ zu erleben, die

in ihrem Gehalt und ihrer wilden Zugespitztheit

weit entfernt ist von jeglicher verzopften

Gefälligkeit. Zwischen diesen beiden Sinfonien

erklingt das Joseph Haydn zugeschriebene

Hornkonzert Nr. 2 D-Dur, das mit seinem

unbeschwert fröhlichen Charakter in starkem

Gegensatz zu den beiden Sinfonien steht.

Solist ist Kristiaan Slootmakers,

stellvertretender Solohornist der

Niederrheinischen Sinfoniker. Als Dirigent

konnte das NKM Philip van Buren gewinnen, der

bereits in früheren Jahren musikalischer Leiter

des Orchesters war. Bis 18 Jahre ist der

Eintritt frei (Die Musikschule bittet um

Reservierung).

Erwachsene zahlen im

Vorverkauf 17 Euro in der Stadt- und

Touristinformation von Moers Marketing,

Kirchstraße 27 a/b, Telefon 0 28 41 / 88 22 60

(zuzüglich 8 Prozent Vorverkaufsgebühren) und

bei der Musikschule, Filder Straße 126, Telefon

0 28 41 / 13 33. Eventuelle Restkarten sind an

der Abendkasse erhältlich.

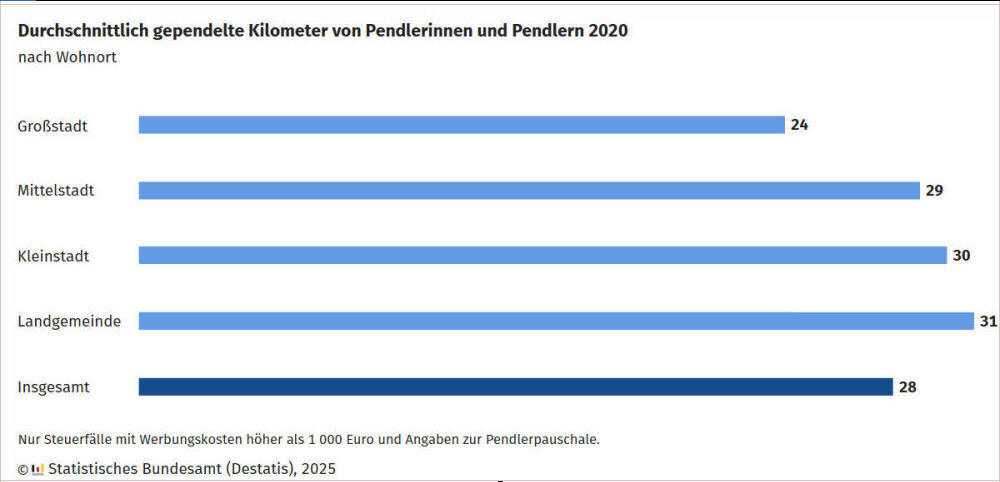

13,8 Millionen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nutzten 2020

die Pendlerpauschale - Gut die Hälfte der

Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn von 20 000

bis unter 50 000 Euro

Im Zuge der

Koalitionsverhandlungen wird auch eine Erhöhung

der Pendlerpauschale diskutiert. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der

Daten aus den Steuererklärungen mitteilt,

nutzten im Jahr 2020 rund 13,8 Millionen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die

Entfernungspauschale, auch Pendlerpauschale

genannt.

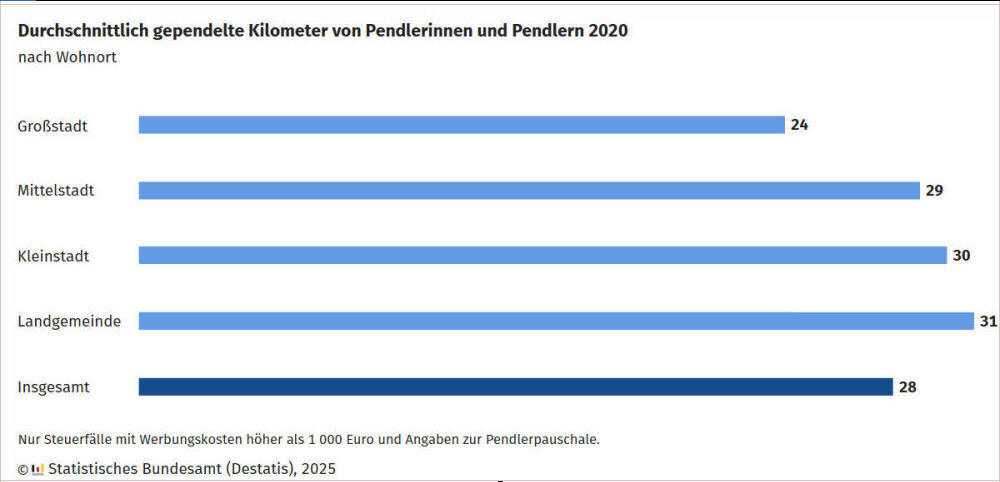

Auf ihrem Weg zur Arbeit legten

sie durchschnittlich 28 Kilometer zurück.

Hierbei wurden nur Fälle erfasst, bei denen die

Werbungskosten über dem

Arbeitnehmer-Pauschbetrag von damals 1 000 Euro

lagen. Diejenigen, die unterhalb dieses Betrags

blieben, gaben ihre gependelten Kilometer häufig

nicht in ihrer Steuererklärung an

beziehungsweise reichten gar keine

Steuererklärung ein. 84 % der Pendlerinnen und

Pendler (11,6 Millionen) nutzten zumindest für

einen Teil der Strecke das eigene Auto.

Großteil der Pendler/-innen mit Jahresbruttolohn

zwischen 20 000 und 100 000 Euro Ein Großteil

der Pendlerinnen und Pendler hatte ein mittleres

Einkommen: Mehr als die Hälfte (54 %) von ihnen

erhielt einen jährlichen Bruttolohn von 20 000

bis unter 50 000 Euro, bei weiteren 30 % lag er

zwischen 50 000 und 100 000 Euro im Jahr. Unter

20 000 Euro verdienten 11 % aller Pendlerinnen

und Pendler, mindestens 100 000 Euro 5 %.

Insgesamt machten Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer, die die Pendlerpauschale nutzten,

43 % aller veranlagten Steuerfälle mit Einkommen

aus nichtselbständiger Arbeit aus. Der Anteil

war bei Pendlerinnen und Pendler mit einem

jährlichen Bruttolohn von 50 000 bis unter

100 000 Euro am höchsten (62 %). Bei einem

Bruttolohn von mindestens 100 000 im Jahr lag er

bei 56 %, bei 20 000 bis unter 50 000 Euro

brutto jährlich bei 49 %.

Unter den

veranlagten Steuerfällen mit einem

Jahresbruttolohn von unter 20 000 Euro machten

17 % von der Pendlerpauschale Gebrauch.

Personen außerhalb von Großstädten pendelten im

Schnitt weiter Die Längen der Pendelstrecken

unterscheiden sich je nach Wohnort. Lebten

Pendlerinnen oder Pendler in einer Großstadt mit

mindestens 100 000 Einwohnerinnen und

Einwohnern, legten sie durchschnittlich rund 24

Kilometer zur Arbeit zurück.

In

Mittelstädten mit 20 000 bis unter 100 000

Einwohnerinnen und Einwohnern waren es mit 29

Kilometern bereits 5 Kilometer mehr. In

Kleinstädten mit 5 000 bis unter 20 000

Einwohnerinnen und Einwohnern sowie in

Landgemeinden betrug der durchschnittliche

Arbeitsweg 30 beziehungsweise 31 Kilometer. Je

ländlicher eine Person wohnte, desto häufiger

fuhr sie zudem mit dem Auto. In Großstädten

gaben 68 % der Pendlerinnen und Pendler an,

zumindest für einen Teil der Strecke das Auto zu

nutzen. In Mittel- und Kleinstädten betrug der

Anteil 87 % beziehungsweise 91 %, in

Landgemeinden 93 %.

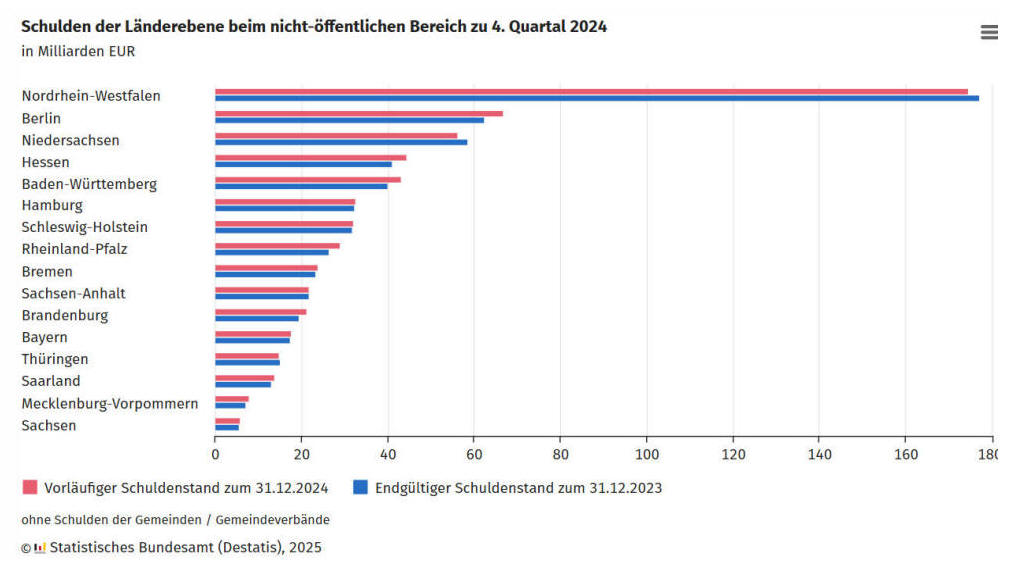

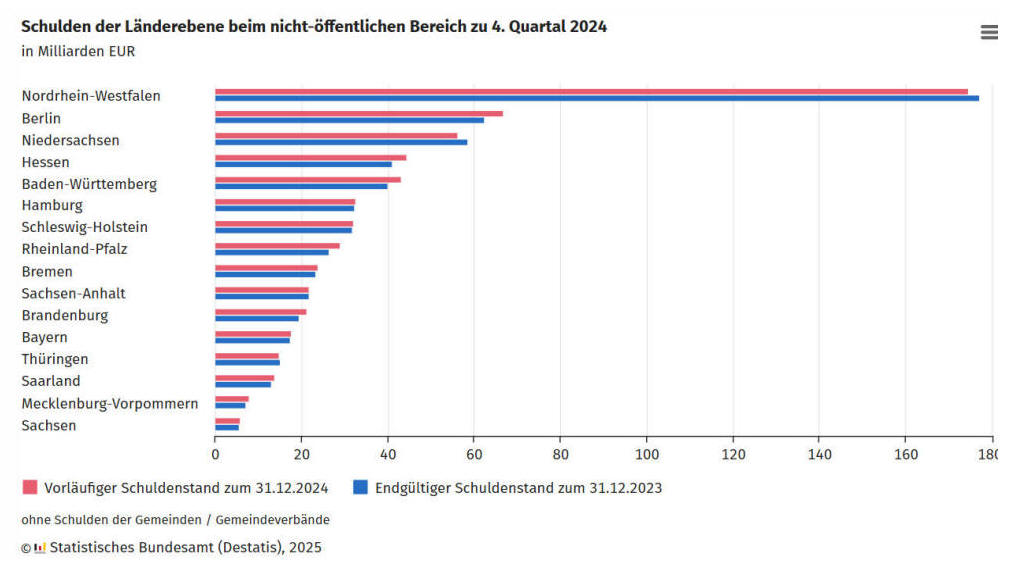

Öffentliche Schulden im 4. Quartal

2024 um 2,6 % höher als Ende 2023

Öffentlicher Schuldenstand steigt um 63,9

Milliarden Euro

Der Öffentliche

Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen

Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 509,0

Milliarden Euro verschuldet. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg die

öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem

Jahresende 2023 um 2,6 % oder 63,9 Milliarden

Euro.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024

stieg die Verschuldung um 0,8 % oder 20,5

Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt

zählen die Haushalte von Bund, Ländern,

Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der

Sozialversicherung einschließlich aller

Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich

gehören Kreditinstitute sowie der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

Schulden des Bundes steigen um 2,1 %

Die Schulden des Bundes waren zum

Ende des 4. Quartals 2024 um 2,1 %

beziehungsweise 36,5 Milliarden Euro höher als

Ende 2023. Ursächlich hierfür war insbesondere

der Anstieg der Verschuldung des "Sondervermögen

Bundeswehr" um 295,6 % oder 17,2 Milliarden Euro

auf nunmehr 23,0 Milliarden Euro. Die

Verschuldung des Sondervermögens

"Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona"

hingegen sank binnen Jahresfrist um 40,2 % oder

14,9 Milliarden Euro auf 22,1 Milliarden Euro.

Gegenüber dem 3. Quartal 2024 stieg die

Verschuldung des Bundes um 0,8 % oder

13,6 Milliarden Euro.

Schulden der

Länder erhöhen sich ebenfalls um 2,1 % D

ie

Länder waren zum Ende des 4. Quartals 2024 mit

606,9 Milliarden Euro verschuldet, das waren

2,1 % oder 12,7 Milliarden Euro mehr als zum

Jahresende 2023.

Gegenüber dem

3. Quartal 2024 stieg die Verschuldung der

Länder um 0,1 % oder 796 Millionen Euro. Am

stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem

Jahresende 2023 prozentual in

Mecklenburg-Vorpommern (+10,9 %),

Rheinland-Pfalz (+9,7 %), Brandenburg (+8,9 %)

und Hessen (+8,3 %). In Mecklenburg-Vorpommern

wurden auslaufende Kredite beim öffentlichen

Bereich am Kapitalmarkt (nicht-öffentlicher

Bereich) teilweise refinanziert.

Der

Schuldenanstieg in Rheinland-Pfalz ist im

Wesentlichen dadurch begründet, dass im Rahmen

des Programms "Partnerschaft zur Entschuldung

der Kommunen in Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) zum

31. Dezember 2024 insgesamt 2,8 Milliarden Euro

an kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen

wurden. Dadurch sank im Gegenzug die

Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände

in Rheinland-Pfalz.

Schuldenrückgänge

gegenüber dem Jahresende 2023 wurden lediglich

für Niedersachsen (-4,1 %), Thüringen (-1,8 %),

Nordrhein-Westfalen (-1,5 %) sowie

Sachsen-Anhalt (-0,8 %) ermittelt. Schulden der

Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 9,5 %

Auch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden

nahm die Verschuldung zum Ende des 4. Quartals

2024 gegenüber dem Jahresende 2023 zu.

Sie stieg um 9,5 % oder 14,7 Milliarden Euro auf

169,4 Milliarden Euro. Gegenüber dem 3. Quartal

2024 erhöhten sich die kommunalen Schulden um

3,7 % oder 6,1 Milliarden Euro. Den höchsten

prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem

Jahresende 2023 wiesen dabei die Gemeinden und

Gemeindeverbände in Mecklenburg-Vorpommern

(+17,7 %) auf, gefolgt von Sachsen (+17,3 %),

Niedersachsen (+15,0 %), Bayern (+14,0 %) und

Nordrhein-Westfalen (+12,8 %).

Einen

Rückgang der Verschuldung gab es lediglich in

Rheinland-Pfalz (-21,3 %) wegen des

Entschuldungsprogramms PEK-RP sowie in Thüringen

(-4,0 %) und im Saarland (-0,3 %). Die

Verschuldung der Sozialversicherung sank im

4. Quartal 2024 gegenüber dem Jahresende 2023 um

1,4 Millionen Euro (-3,5 %) auf

39,5 Millionen Euro.

Zeitumstellung

Uhr 1 Stunde vorstellen

|

Im

Oktober Uhr 1 Stunde zurückstellen

|

Im März

Uhr um eine Stunde auf die Sommerzeit vorstellen

- im Oktober um eine Stunde zurückstellen

Während des Zweiten

Weltkriegs wurde die Sommerzeit wieder

eingeführt. Unmittelbar nach dem Krieg wurde die

jährliche Umstellung auf Sommerzeit von den

westlichen Besatzungsmächten bestimmt. 1947

wurden die Uhren zwischen dem 11. Mai und 29.

Juni im Rahmen der so genannten Hochsommerzeit

zwei Stunden vorgestellt. Diese endete mit Ende

des Jahres 1949. Ursprünglich galt die MESZ in

Deutschland für die Zeit zwischen dem letzten

Sonntag im März und dem letzten Sonntag im

September. Von 1950 bis 1979 gab es in

Deutschland keine Sommerzeit.

Die

erneute Einführung der Sommerzeit wurde in der

„alten“ Bundesrepublik 1978 beschlossen, trat

jedoch erst 1980 in Kraft.

Zum einen

wollte man sich bei der Zeitumstellung den

westlichen Nachbarländern anpassen, die bereits

1977 als Nachwirkung der Ölkrise von 1973 aus

energiepolitischen Gründen die Sommerzeit

eingeführt hatten. Zum anderen musste man sich

mit der DDR über die Einführung der Sommerzeit

einigen, damit Deutschland und insbesondere

Berlin nicht zusätzlich noch zeitlich geteilt

war.

Die Bundesrepublik und die DDR

führten die Sommerzeit zugleich ein, das diente

der Harmonisierung. In der DDR regelte die

Verordnung über die Einführung der Sommerzeit

vom 31. Januar 1980 die Umstellung.

Von

1981 bis 1995 begann in Deutschland die

Sommerzeit am letzten Sonntag im März um 2.00

Uhr MEZ und endete am letzten Sonntag im

September um 3.00 Uhr MESZ. Durch die

Vereinheitlichung der unterschiedlichen

Sommerzeitregelungen in der Europäischen Union

wurde die Sommerzeit 1996 in Deutschland um

einen Monat verlängert und gilt seitdem vom

letzten Sonntag im März um 2.00 Uhr MEZ bis zum

letzten Sonntag im Oktober um 3.00 Uhr MESZ.

(Richtlinie 2000/84/EG des Europäischen

Parlamentes).

Die Zeit

Man kann die Zeit am Lauf der Gestirne oder mit

Atomuhren präzise messen. Uns allen steht am Tag

gleich viel davon zur Verfügung, nämlich 24

Stunden. Die Zeit ist somit etwas Objektives.

Dennoch hat Zeit auch eine subjektive Dimension.

Möchten Sie nicht auch in schönen Momenten die

Zeit anhalten? Scheint sie nicht in anderen

Fällen zu kriechen oder dann wieder rasend

schnell zu vergehen, fragte einmal Johann

Hahlen, Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Drei Stunden täglich

wenden Personen ab 10 Jahren im Durchschnitt für

Bildung und Erwerbstätigkeit auf. Eine halbe

Stunde mehr Zeit ( 3 Stunden) wird mit

unbezahlter Arbeit für Haushalt und Familie und

mit Ehrenämtern verbracht. Ein gutes Drittel

seiner Zeit verschläft der Durchschnittsmensch

und rund 2 stunden braucht er für persönliche

Dinge wie Anziehen, Körperpflege und Essen. Gut

25 % des Tages - das sind sechs Stunden - nehmen

Freizeitaktivitäten wie Fernsehen, Sport, Hobby

und Spiele sowie das soziale Leben in Anspruch.

Frauen leisten mehr

unbezahlte Arbeit und wenden mehr Zeit für

soziale Kontakte. Dagegen stehen bei den Männern

Erwerbstätigkeit sowie Spiele und die

Mediennutzung stärker im Vordergrund. Im

Vergleich zum Anfang der 90er Jahre wird in

Deutschland weniger gearbeitet, sowohl bezahlt

als auch unbezahlt. Dafür steht mehr Freizeit

und mehr Zeit für persönliche Dinge wie das

Essen zur Verfügung.

In anderen Ländern mit vergleichbaren Erhebungen

beansprucht insbesondere die Erwerbstätigkeit -

hier ohne den Weg zur Arbeit - mehr Zeit als die

durchschnittlich 2 Stunden pro Tag bei Männern

und 1 œ Stunden bei Frauen in Deutschland. In

Ländern wie Finnland und Großbritannien, in

denen deutlich mehr Personen erwerbstätig sind,

wird insgesamt bis zu einer halben Stunde pro

Tag mehr gegen Bezahlung gearbeitet. Dafür ist

hier die unbezahlte Arbeit eine Viertelstunde

geringer als in Deutschland oder Belgien.

Personen, die

vollzeiterwerbstätig sind, arbeiten über die

Woche von Montag bis Sonntag verteilt

durchschnittlich knapp fünf Stunden pro Tag.

Wenn sie zu Hause sind, wartet weitere Arbeit

auf sie: Das Essen vorbereiten, die Kinder ins

Bett bringen und andere unbezahlte Arbeiten

nehmen etwas mehr als 2 œ Stunden in Anspruch.

Das ist eine Stunde weniger unbezahlte Arbeit

als im Durchschnitt der gesamten erwachsenen

Bevölkerung.

Zur Entspannung

lesen, fernsehen, ab und zu zum Sport und seinen

Hobbys nachgehen - das macht insgesamt 3 Stunden

aus. Knapp zwei Stunden werden für das soziale

Leben aufgebracht. Für Schlafen, Essen und

Körperpflege bleiben dann noch 10 Stunden.

Rentner machen

durchschnittlich 4 Stunden Hausarbeit über den

ganzen Tag verteilt und von vielen Pausen

unterbrochen. Zwischendurch lesen sie, sehen

fern oder gehen spazieren - alles in allem knapp

fünf Stunden täglich.

Da Rentner oft

allein leben, ist die tägliche Stunde an

Gesprächen, Telefonaten und Besuchen von

Verwandten oder Bekannten für sie sehr wichtig.

Nahezu ebensoviel Zeit nehmen der Besuch von

Veranstaltungen und die Ruhepausen während des

Tages in Anspruch. Für Schlafen, Körperpflege

und Essen nehmen sie sich mit gut 11 Stunden

mehr Zeit als in jüngeren Jahren. Vieles dauert

im Alter einfach älter.

Die bezahlten

Arbeitsstunden, die die Bevölkerung in

Deutschland einbringt, fließen in jedem Quartal

in die Größe des Bruttoinlandsprodukts ein. Das

Bruttoinlandsprodukt ist der am häufigsten

gebrauchte Maßstab für die wirtschaftlichen

Leistungen einer Volkswirtschaft.

Doch

gearbeitet wird nicht nur gegen Bezahlung.

Unbezahlte Arbeit wird in beträchtlichem Umfang

in den privaten Haushalten von und für die

Familie erbracht. Diese unbezahlten Tätigkeiten

umfassen mehr Stunden als die bezahlte Arbeit.

In Zahlen bedeutet das, daß über die ganze Woche

verteilt alle Personen ab 10 Jahren

durchschnittlich gut 25 Stunden unbezahlt,

bezahlt dagegen etwa 17 Stunden arbeiten.

Die Bewertung der

unbezahlten Arbeit in Euro ist ein schwieriges

Unterfangen. Eine sinnvolle Bewertung besteht

darin, den Stundenlohn einer Hauswirtschafterin

heranzuziehen. Diese Personen erledigen und

organisieren alle Arbeiten im Haushalt.

Da mit der unbezahlten Arbeit keine soziale

Absicherung verbunden ist, also keine oder nur

geringe Ansprüche an die Renten-, Arbeitslosen-

oder Krankenversicherung entstehen, erscheint

aus dieser Perspektive eine Bewertung mit dem

Nettolohn angemessen. Dieser betrug 1992 knapp 6

Euro, in 2001 gut 7 Euro je Stunde. Obwohl das

Jahresvolumen in Stunden zurückgegangen ist, ist

der Wert der unbezahlten Arbeit im Haushalt

damit von 603 Milliarden Euro in 1992 auf 684

Milliarden Euro in 2001 angestiegen.

Nicht alles, was im

Haushalt produziert wird, beruht allein auf

unbezahlter Arbeit. So werden für ein

Mittagessen Zutaten eingekauft und dauerhafte

Gebrauchsgüter wie Kühlschrank oder Herd

genutzt. Auch muss die Küche entsprechend groß

und ausgestattet sein, was Kosten für die

Kücheneinrichtung mit sich bringt.

Der

Gesamtwert der unbezahlten Produktion im

Haushalt, der alle diese Komponenten einbezieht,

war 2001 mit 1121 Milliarden Euro um 22 % höher

als im Jahre 1992. Der Wert der Produktion im

Haushalt, der bei Unternehmen am ehesten mit dem

Umsatz vergleichbar wäre, ist somit deutlich

stärker angestiegen als der Wert der unbezahlten

Arbeit mit 13 % und etwas stärker als der

Verbraucherpreisindex, der in diesem Zeitraum um

gut 18 % zulegt.

In 2001 entfielen 61 %

des Wertes der Produktion auf unbezahlte Arbeit

und 27 % auf Käufe von Gütern, die mit der

Haushaltsproduktion verbraucht werden. Die

Abschreibungen auf die im Haushalt genutzten

dauerhaften Gebrauchsgüter hatten nur einen

Anteil von 3 %.

Insbesondere die Haus- und Gartenarbeit sowie

die Pflege und Betreuung von Kindern und anderen

Haushaltsmitgliedern werden nach wie vor

überwiegend von Frauen durchgeführt.

Während sich bei der Haus- und Gartenarbeit das

Verhältnis des Zeitaufwands von Frauen und

Männern im früheren Bundesgebiet von 2,7 auf 2,3

und in den neuen Bundesländern von gut 2,2 auf

knapp 1,9 verbesserte, ergibt sich bei der

Pflege und Betreuung von Kindern bzw. anderen

Haushaltsmitgliedern zumindest im früheren

Bundesgebiet ein anderes Bild.

Hier hat

sich die Arbeitsteilung sogar noch weiter zu

Ungunsten der Frauen verschoben. Je nach Alter,

der Einbindung ins Berufsleben und der

Familienstruktur arbeiten die Frauen zwischen

einer Dreiviertelstunde und 4 Stunden mehr im

Haushalt.

In den Paarhaushalten sind

Männer nach wie vor für Reparaturen und

handwerkliche Aktivitäten zuständig. Daneben

beteiligen sie sich insbesondere an Einkauf und

Haushaltsplanung. In Paarhaushalten mit Kindern,

in denen nur der Partner erwerbstätig ist,

beteiligen sich Männer zu 34 % an den Einkäufen.

Sind beide erwerbstätig, werden 39 % der

Einkäufe von Männern erledigt (jeweils eine

halbe Stunde). Bei Rentnerehepaaren investieren

die Männer sogar mehr Zeit in den Einkauf und

die Haushaltsplanung als die Frauen.

Das Leben der Frauen in

den neuen Bundesländern war Anfang der 90er

Jahre ganz wesentlich von der Erwerbstätigkeit

bestimmt. Die Erwerbszeiten von erwerbstätigen

Frauen, die in Paarhaushalten mit Kindern leben,

haben zwar seitdem abgenommen. Trotzdem wenden

diese Frauen in 2001 / 2002 von Montag bis

Freitag mit durchschnittlich 6 ΠStunden

deutlich höhere Zeiten für Erwerbstätigkeit und

Bildung auf als im früheren Bundesgebiet mit

knapp 4 Stunden.

In den neuen

Bundesländern ist der Anteil der

vollzeiterwerbstätigen Mütter immer noch höher

und teilzeiterwerbstätige Mütter arbeiten länger

als im früheren Bundesgebiet.

Die tatsächlich

praktizierte Arbeitsteilung besagt nichts

darüber, ob die Menschen nach ihrer eigenen

Einschätzung über genügend, zu wenig oder zu

viel Zeit für eigene Lebensbereich verfügen.

Generell gilt: Sowohl bei Paaren mit Kindern als

auch bei Paaren ohne Kind betrachtet die

Mehrheit ihren Zeitaufwand für Beruf und

Qualifikation bzw. für die Hausarbeit als gerade

richtig.

Etwa

zwei Fünftel der Bevölkerung finden neben

Erwerbstätigkeit und familiären Aufgaben Zeit

für bürgerschaftliches Engagement. Das

Engagement in einer Elternvertretung kann ebenso

dazu zählen wie die Initiative im Mütterzentrum

oder die Übungsleitung im Sportverein. Im

breiten Feld bürgerschaftlichen Engagements

bildet das Ehrenamt im engeren Sinne ein

wichtiges Element. Immerhin 18 % der Erwachsenen

nehmen sich Zeit für ein Ehrenamt.

In

welchem zeitlichen Umfang einer solchen Aufgabe

nachgegangen wird, ist nicht zuletzt vom

familiären Rahmen und der Einbindung in das

Erwerbsleben bestimmt. Wird der Durchschnitt

über alle Erwachsene herangezogen, scheint der

wöchentliche Zeitaufwand von 52 Minuten eher

gering. Wenn aber tatsächlich ein Ehrenamt

ausgeübt wird, so nimmt diese Aufgabe mit gut 4

Ÿ Stunden pro Woche bei der ausübenden Person

einen erheblichen Teil der freien Zeit ein. Am

stärksten ist das Engagement bei den

Alleinlebenden.

In welcher Weise sich Männer und Frauen die

Kinderbetreuung teilen, hängt nicht nur von

Traditionen und persönlichen Neigungen, sondern

auch stark von der Erwerbstätigkeit des Partners

ab. Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter 6

Jahren wenden für die Betreuung ihres

Nachwuchses mit 2 ΠStunden doppelt so

viel Zeit auf wie erwerbstätige Männer, nicht

erwerbstätige Frauen mit 3 Œ Stunden sogar etwa

das Dreifache.

Mit steigendem Alter der

Kinder reduziert sich die Betreuungszeit

spürbar. Bei Paaren, deren jüngstes Kind

zwischen 6 und 18 Jahren alt ist, macht sie

weniger als ein Drittel der Zeit aus, die Eltern

mit Kindern unter 6 Jahren aufwenden. Dabei

verändert sich die Verteilung der zeitlichen

Belastung auf Mütter und Väter kaum.

Viele Haushalte erhalten

Hilfe von Verwandten, Nachbarn oder Freunden,

sei es bei Haushaltstätigkeiten oder der

Betreuung der Kinder, beim Bauen oder

Reparieren. Nicht immer handelt es sich um

praktische Hilfestellungen. Manchmal kann ein

Gespräch mit Freunden ein ebenso wichtiger

Beistand sein. 56 % aller Alleinerziehenden- und

46 % aller Paarhaushalte mit minderjährigen

Kindern sind im Alltag auf Unterstützung

angewiesen.

Das

Lernen gehört zu den wichtigsten Aktivitäten

überhaupt. Vieles lernen wir von unseren Eltern,

anderes in Schule oder Hochschule, am

Arbeitsplatz, auf Kursveranstaltungen, durch

Beobachten und Ausprobieren oder auch durch

Selbststudium.

Bildung und Lernen wird

jedoch gemeinhin mit Kindern, Jugendlichen und

jungen Erwachsenen in Verbindung gebracht.

Allerdings machen die sich immer schneller

wandelnden Anforderungen in Beruf und

Gesellschaft ein kontinuierliches Lernen durch

verstärkte Weiterbildung erforderlich.

Doch wie viel Zeit nimmt eigentlich das Lernen

in verschiedenen Lebensabschnitten in Anspruch?

Für den Besuch von Schule und Hochschule, die

berufliche Fortbildung während und außerhalb der

Arbeitszeit und die allgemeine Weiterbildung

bringen Personen im Alter ab 10 Jahren

durchschnittlich eine knappe Dreiviertelstunde

pro Tag auf. Frauen geringfügiger als Männer.

Die Jugendlichen lernen deutlich

länger. So wenden die 10- bis 18jährigen

einschließlich Hausaufgaben und Selbststudium

durchschnittlich etwa 3 œ Stunden täglich für

das Lernen auf. Während bei den 18- bis

25jährigen noch 1 œ auf Lernaktivitäten

entfallen, ist es in der Gruppe der 25- bis

45jährigen lediglich noch eine gute

Viertelstunde. Personen über 45 Jahren sind

durchschnittlich nur wenige Minuten täglich mit

Bildung und Lernen beschäftigt. Mädchen und

junge Frauen bis zum Alter von 25 Jahren

beteiligen sich insgesamt etwas mehr an

Lernaktivitäten als Männer, ältere Frauen etwas

weniger oder gleich lang.

In unserer

schnelllebigen Zeit werden berufliche und

allgemeine Weiterbildung immer wichtiger.

Dennoch finden bei allen Personen ab 10 Jahren

gut 85 % aller Bildungs- und Lernaktivitäten im

Rahmen von Schule bzw. Hochschule statt.

Berufliche Weiterbildungsaktivitäten innerhalb

und außerhalb der Arbeitszeit haben mit knapp 4

% bzw. gut 3 % zusammen ein ähnliches Gewicht

wie die allgemeine Weiterbildung (7,5 %).

Welche Bedeutung hat

der formale Bildungsabschluss für die

Beteiligung an beruflicher und allgemeiner

Weiterbildung? Bei Personen, die bereits über

einen Abschluss einer Wissenschaftlichen

Hochschule (insbesondere Hochschule) verfügen,

steht mit gut 86 % das selbst organisierte

Lernen, etwa durch selbst organisierte Gruppen

oder das Selbstlernen mit Büchern, dem Computer

o. ä., eindeutig im Vordergrund. Unter jenen,

die eine berufliche Lehre absolvieren, beträgt

dieser Anteil gut zwei Drittel.

Den Feierabend als freie

Zeit nach der Erwerbsarbeit gibt es sicherlich

nicht so uneingeschränkt. Zwar endet für viele

die Erwerbsarbeit schon ab 16 Uhr. Das bedeutet

aber nicht, dass danach nicht mehr gearbeitet

wird. Gerade in der Zeit 16 bis 20 Uhr wird eine

ganze Menge für den Haushalt getan.

Trifft die Vorstellung zu, dass nicht

erwerbstätige Menschen - jung oder alt - freie

Zeit im Übermaß haben?

An einem durchschnittlichen Wochentag haben

Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren

tatsächlich viel Zeit für Mediennutzung, ihr

soziales Leben, Hobbys und Sport. Von Montag bis

Freitag beanspruchen diese Aktivitäten

durchschnittlich 6 Stunden am Tag: 5 Stunden bei

Mädchen und 6 bei Jungen. Schule und

Hausaufgaben nehmen bei den Jungen und Mädchen

durchschnittlich gute 5 Stunden ein. Bei den

unbezahlten Arbeiten im Haushalt helfen Mädchen

mit gut 1 Stunden bereits mehr mit als Jungen

mit etwa einer Stunde.

Mit steigendem Alter

nimmt der Anteil derer zu, die erwerbstätig

sind. So befinden sich von den Jugendlichen bzw.

Erwachsenen zwischen 15 und 20 Jahren viele in

einer beruflichen Ausbildung. Dies spiegelt sich

an den Wochentagen in 1 Stunden Erwerbsarbeit

bei den jungen Frauen und gut 2 Stunden bei den

jungen Männern wider.

Freitag, 28. März

2025

Moers: Pflegefamilien gesucht -

Infoabend über die bereichernde Aufgabe

Einige Kinder können nicht in ihren

Familien leben, da ihre Eltern sie aus

unterschiedlichen Gründen nicht ausreichend

versorgen, fördern und erziehen können.

Pflegefamilien bieten für Kinder, die nicht bei

ihren Eltern aufwachsen können, einen

verlässlichen Lebensort. (Foto: Bubble 1971)

Pflegefamilien sind dann ein

verlässlicher Lebensort. Der Pflegekinderdienst

der Stadt Moers sucht herzliche, geduldige,

positiv eingestellte und flexible Menschen, die

diese Kinder aufnehmen und so ihren Alltag

bereichern möchten. Ausführliche Informationen

über die spannende Aufgabe erhalten

Interessierte am Dienstag, 8. April, ab 18.30

Uhr, in den Räumen des Pflegekinderdienstes in

Utfort, Rathausallee 141. Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich.

Beratung,

Begleitung, Schulung

Der Pflegekinderdienst

betreut etwa 120 Kinder in Dauer- und

Bereitschaftspflegefamilien und bietet u. a.

eine fachliche Beratung und Begleitung durch

persönliche Ansprechpartner sowie Schulungen,

Fortbildungen, Pflegegeld und Zusatzleistungen.

Es bestehen zudem verschiedene Angebote, sich

mit anderen Pflegeeltern auszutauschen.

Beim Infoabend gibt das Team des

Pflegekinderdienstes einen Einblick in die

Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie

mitbringen sollte, und stellt die Bedürfnisse

der Kinder dar, die nicht in ihren leiblichen

Familien aufwachsen können. Selbstverständlich

ist das Team für alle Fragen zum Thema offen.

Bund stellt 300 Millionen Euro für das

Förderprogramm „Klimafreundlicher Neubau“ (KFN)

bereit

Klara Geywitz, Bundesministerin für

Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erklärt:

„Es freut mich, dass unser Programm

‚Klimafreundlicher Neubau‘ weiterhin so gut am

Markt angenommen wird. Wir konnten damit seit

dem Start des Programms Anfang 2023 knapp

100.000 neue Wohnungen fördern, die dringend

gebraucht werden. Der Bedarf an zinsverbilligten

Krediten bleibt hoch. Wichtig ist, dass die

Förderung verlässlich und stabil weiterläuft.

Dafür hat die Bundesregierung heute gesorgt."

Seit Förderstart am 1. März 2023 bis zum

31. Dezember 2023 wurden Förderzusagen in Höhe

von rund 7,6 Milliarden Euro erteilt. Es wurden

47.734 Wohneinheiten gefördert und

Gesamtinvestitionen von über 17 Milliarden Euro

angestoßen.

Im vergangenen Jahr wurden

für das Programm KFN Förderzusagen in Höhe von

rund 6,9 Milliarden Euro erteilt. Insgesamt

wurden so Investitionen von 18,4 Milliarden Euro

angestoßen. Es wurden 47.247 Wohneinheiten

gefördert.

Ausschuss verabschiedete

Fachbereichsleiterin Susanne Hein

Seit dem 1. März 2018 war Suanne Hein

Leiterin des städtischen Fachbereichs Interner

Service und damit auch Personalchefin. Ende des

März geht sie in den Ruhestand.

Foto: Pressestelle

Der Ausschuss für

Personal und Digitalisierung verabschiedete Hein

in der Sitzung am Mittwoch, 26. März. Diese

Aufgabe übernahmen der stellvertretende

Vorsitzende Lukas Klaffki und Personaldezernent

Claus Arndt.

Susanne Hein war seit 1986

in verschiedenen Führungspositionen bei der

Stadt Moers tätig - zuerst als Leiterin der

Gleichstellungsstelle, als behördliche

Datenschutzbeauftragte, als Leiterin des

Prozessteams Verwaltungsreform, in der

Stabsfunktion Zentrale Steuerungsunterstützung

und als Leiterin des ‚Büro des Bürgermeisters‘.

Reparatur: Ab dem 31. März vorübergehend

kein Fahrdienst auf dem Waldfriedhof in

Dinslaken

Der Fahrdienst für gehbehinderte

Menschen am Waldfriedhof in Oberlohberg kann ab

dem 31. März 2025 vorübergehend nicht angeboten

werden: Das Elektrofahrzeug ist dann für

voraussichtlich eine Woche in der Werkstatt. Bis

dahin bittet die Stadt die

Friedhofsbesucher*innen um Verständnis.

Dinslakens Bürgermeisterin Eislöffel

lädt zu Fahrradfrühling mit verkaufsoffenem

Sonntag ein

Am Sonntag, 6. April 2025, rollen die

Räder wieder durch Dinslaken: Der 7. Dinslakener

Fahrradfrühling lädt alle Interessierten ein,

die neuesten Trends rund ums Fahrrad zu

entdecken. Von modernen E-Bikes bis hin zu

spannenden Aktionen für Kinder bietet die

Veranstaltung zahlreiche Highlights in der

Innenstadt.

Foto, von links nach rechts: Chiara Hübbers und

Andreas Schroer (Wirtschaftsförderung Stadt

Dinslaken), Andreas Eickhoff (Stadtmarketing

Dinslaken e.V.). Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel, Tobias Agthe (Center-Manager Neutor

Galerie), Emilie Heitmann (Neutor Galerie),

Joachim Vogel (Zweirad Vogel)

"Der

Fahrradfrühling ist eine gute Gelegenheit, die

Vielfalt und Möglichkeiten des Radfahrens zu

entdecken und dabei aktiv etwas für Gesundheit

und Umwelt zu tun. Ich lade alle herzlich ein,

mit uns den Energy Run, den Fahrradfrühling und

den verkaufsoffenen Sonntag zu erleben", so

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.

Auf

dem Neutorplatz stehen die aktuellen Fahrrad-

und E-Bike-Trends im Mittelpunkt. Besuchende

können sich über innovative Modelle informieren

und beraten lassen. Zweirad Vogel ist als

Hauptsponsor wieder mit einem breiten Angebot

vertreten.

Während auf dem Altmarkt ein

abwechslungsreiches Kinderprogramm geboten wird,

präsentiert das Gesundheitszentrum Lang in der

Neustraße 20 Verschiedenes rund um das Thema

Mobilität. Die Clown Brothers sorgen mit ihrer

unterhaltsamen Show für fröhliche Momente und

bringen Groß und Klein zum Lachen.

Der

Stadtwerke Dinslaken Energy Run startet bereits

am Morgen und läuft bis etwa 14 Uhr parallel zum

Fahrradfrühling. Die Stadt lädt dazu ein, die

Teilnehmenden des Laufs zunächst anzufeuern und

anschließend durch die Innenstadt zu schlendern.

Weitere Informationen zur Anmeldung sind

unter https://www.stadtwerke-dinslaken.de/privatkunden/service/uebersicht/stadtwerke-dinslaken-energy-run.html verfügbar.

Während der Läufe ist die Altstadt

eingeschränkt mit dem Auto befahrbar. Nutzen Sie

unter anderem die Tiefgarage am Rathaus (über

die Friedrich-Ebert-Straße) oder die

Parkmöglichkeiten auf der anderen Seite der

Friedrich-Ebert-Straße (z.B. Rutenwall, am

Neutor oder Neutor Galerie). Auch rund um den

Bahnhof und im Bereich der Trabrennbahn gibt es

mögliche Parkplätze.

Zusätzlich

empfohlen wird, wenn möglich, die Anreise zu

Fuß, mit dem Rad oder dem ÖPNV. Gemeinsam mit

dem Fahrradfrühling sorgt das sportliche

Wochenende für jede Menge Bewegung und ein

aktives Stadtleben. Zum verkaufsoffenen Sonntag

öffnen die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler

von 13:00 bis 18:00 Uhr ihre Türen.

Besucher*innen können die Gelegenheit nutzen,

durch die Geschäfte zu bummeln und sich auf die

neue Saison einzustimmen. In Verbindung mit den

zahlreichen Aktionen rund um das Fahrrad

verspricht der Fahrradfrühling ein

abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze

Familie. Auch die Stadtinformation am Rittertor

hat für Besuchende geöffnet.

Der

Fahrradfrühling ist eine

Kooperationsveranstaltung der Stadt Dinslaken

mit Zweirad Vogel außerdem unterstützt die

Neutor Galerie, der Stadtmarketing Dinslaken

e.V., das Gesundheitszentrum Lang, Klar

Elektrotechnik und weiteren Partnerinnen und

Partnern.

Moers: Ausschuss berät über Baumaßnahmen

an Schulen

Aktuelle Berichte zu städtischen

Baumaßnahmen erhalten die Mitglieder des

Ausschusses für Bauen, Wirtschaft und

Liegenschaften am Montag, 31. März, um 16 Uhr.

Die Sitzung findet im Ratssaal des Rathauses,

Rathausplatz 1, statt.

Unter anderem

geht es um den Neubau und Sanierungen in den

Bereichen Sport, Schulen, Kitas, Kultur und

Feuerwehr. Zudem beraten die Mitglieder die

Baumaßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule und

am Gymnasium in den Filder Benden.

Tanz in den Mai in & an der

Gerichtskantine Kleve

Mi., 30.04.2025 - 19:00 - Do.,

01.05.2025 - 02:00

KLE Event und CG Gastro

organisieren in der Gerichtskantine das Event

für Kleve zum Tanz in den Mai. Am 30. April 2025

wird in der Gerichtskantine Kleve ein

unvergesslicher Abend voller Musik, Tanz und

Genuss veranstaltet. Das Highlight des Abends:

Schlagerstar Normen Langen, der mit seinen Hits

das Publikum begeistern wird.

Doch damit nicht genug - für den perfekten Mix

aus Party-Sounds und mitreißenden Beats sorgen

DJ Carlos und das Team von Magic Sound, die

gemeinsam die Tanzfläche zum Beben bringen.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt:

Verschiedene Grillstationen bieten eine Auswahl

von vegetarischen Gerichten und saftigem

Grillfleisch. Frisch Gezapftes und viele Drinks

stehen in unserer Cocktailbar für Euch bereit.

Und wer clever feiert, nutzt die Happy Hour von

20 bis 21 Uhr!

Tickets gibt es bei

unserem Ticketpartner: Klever Festzelt unter

https://www.kleverfestzelt.de/

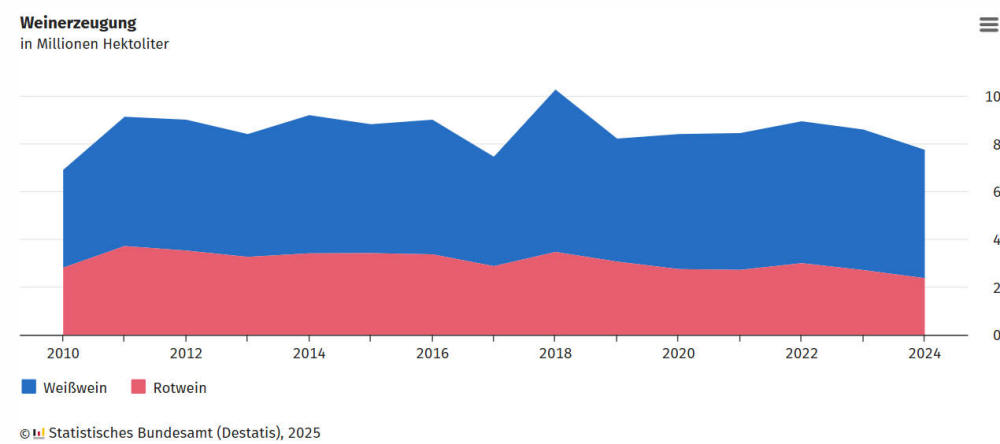

Bethanien Moers: Neuer Chefarzt der Klinik

für Allgemein- & Viszeralchirurgie nimmt ab dem

01. April seine Arbeit auf

Ab dem 01. April 2025 wird Prof. Dr.

Dirk Bausch (Foto) die Geschicke der Klinik für

Allgemein- & Viszeralchirurgie am Krankenhaus

Bethanien Moers leiten. Er folgt auf Dr.

Hans-Reiner Zachert, der sich nach 16 Jahren als

Chefarzt der Klinik und Leiter des Darmzentrums

in den Ruhestand verabschiedet.

Der erfahrene Chirurg Prof. Dr. Bausch kommt vom

Marienhospital Herne nach Moers, wo er bislang

als Chefarzt der Klinik für Allgemein- und

Viszeralchirurgie tätig war. Für seinen Start

hat er sich einiges vorgenommen: „Ich habe im

Rahmen des Bewerbungsverfahrens einen sehr

positiven Eindruck von der Stiftung Bethanien

gewinnen können und freue mich deshalb schon

sehr auf den Beginn meiner Tätigkeit in Moers.

Mir ist es wichtig, die bestehende hohe

Qualität der Klinik für Allgemein- &

Viszeralchirurgie, die Dr. Zachert und sein Team

aufgebaut und über die Jahre erfolgreich

ausgebaut haben, weiter voranzutreiben. Ich

möchte bestehende und funktionierende Strukturen

erhalten, aber auch weiterentwickeln.

Ein mittelfristiges Ziel – neben der Etablierung

der minimal-invasiven Leber- und

Pankreaschirurgie am Standort – ist die

Einrichtung von Spezialsprechstunden.“ Diese

sollten nach Krankheitsbildern und den

entsprechenden Ansprechpartner:innen

aufgefächert sein, damit unter anderem

niedergelassene Ärzt:innen direkt wüssten, wer

welche Krankheitsbilder behandle. „Ich habe

hiermit in der Vergangenheit bereits sehr gute

Erfahrungen gemacht“, so Prof. Dr. Bausch.

Langfristig möchte er das

Viszeralonkologische Zentrum des Krankenhauses

Bethanien zu „dem“ Viszeralonkologischen Zentrum

der Region machen und „der“ Ansprechpartner für

die Bereiche Onkologische Chirurgie und

Endokrine Chirurgie werden. Patient:innen

erwartet indes ein Chefarzt, der sie und ihre

umfassende Versorgung in den Mittelpunkt stellt.

„Ich bin für meine Patientinnen und

Patienten da. Die meisten Operationen, auch bei

komplexen onkologischen Fällen, werde ich nach

Möglichkeit minimal-invasiv durchführen.

Betroffene erholen sich hierdurch

nachgewiesenermaßen schneller und besser.“

Mitarbeiter:innen des Krankenhauses

Bethanien können sich hingegen auf einen

Teamplayer freuen, der sich für ihre Förderung

und Weiterentwicklung einsetzen möchte – und der

viel Wert auf eine gute interdisziplinäre

Zusammenarbeit legt.

„Eine kollegiale

und freundschaftliche Art der Zusammenarbeit ist

für mich der Schlüssel, um Spitzenmedizin

anbieten zu können. Die Behandlung ist heute

immer ein Teamspiel – und bei diesem möchte ich

mich gut integrieren. Hierzu zähle ich auch die

niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Ihnen

stehe ich jederzeit als Ansprechpartner zur

Verfügung. Ich strebe einen engen Kontakt an,

weil man die Patientinnen und Patienten nicht

alleine versorgen kann“, erklärt der neue

Chefarzt.

Dr. Ralf Engels, Vorstand der

Stiftung Bethanien, betont: „Ich freue mich,

dass wir Herrn Prof. Dr. Bausch für unsere

Stiftung gewinnen konnten – und unseren

Patientinnen und Patienten so einen erfahrenen

Spezialisten für ihre bestmögliche Versorgung

zur Seite stellen können.“

Theater in Kleve: Kalter Weißer Mann

Fr., 04.04.2025 - 20:00 - Fr., 04.04.2025 -

22:00

Der Tod ist nie schön. Aber es könnte

schlimmer kommen, als mit 94 Jahren friedlich

einzuschlafen: Zum Beispiel eine Trauerfeier,

die völlig aus dem Ruder gerät.

Gernot

Steinfels, Patriarch einer Firma des alten

deutschen Mittelstands, ist verstorben, und sein

designierter Nachfolger (60) richtet für das

Unternehmen die Beisetzung aus. Doch sein Text

auf der Schleife sorgt für heftige Irritation:

„In tiefer Trauer. Deine Mitarbeiter“. Schnell

hat der neue „alte weiße Mann“ an der Spitze

nicht nur seine Marketing-Leiterin, den

Social-Media-Chef und seine Sekretärin gegen

sich, sondern auch die sehr selbstbewusste

Praktikantin.

Vor dem Theaterpublikum als versammelter

Trauergemeinde zerfleischt sich in diesem

hochpointierten Stück schließlich die

Führungsetage der Firma immer mehr. Und nicht

einmal der verzweifelte Pfarrer kann die Wogen

glätten.

Die wendungsreiche Komödie von

Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob (u.a.

EXTRAWURST) zeichnet mit scharfem Blick und

lustvoller Hingabe die Abgründe, Fallstricke und

rhetorischen Kniffe der aktuellen Diskussion

über soziale Umgangsnormen, ihre

menschlich-allzumenschlichen Ursachen, weckt

aber auch die Sehnsucht nach einem aufmerksamen

und respektvollen Umgang miteinander.

Die

Tickets sind bei der Buchhandlung Hintzen sowie

über das XOX-Kartentelefon (Tel.: 02821-78755)

oder per E-Mail an xox-theater@web.de

erhältlich.

„Ahoi!“ – Saunafans gehen auf große

Kreuzfahrt in Neukirchen-Vluyn

Auch im April gibt es im Freizeitbad

Neukirchen-Vluyn einen besonderen Saunatreff

Aufgrund der Ostertage gibt es im April nur eine

Ausgabe des beliebten Saunatreffs im Freizeitbad

Neukirchen-Vluyn.

Die ENNI Sport & Bäder

Niederrhein (Enni) lädt alle Saunafans dazu am

Samstag, 5. April, in das Freizeitbad ein, das

dann zwischen 18 Uhr und 24 Uhr ein besonderes

Programm bietet. Die Nutzung der Sauna und des

Hallenbades ist dann ausschließlich textilfrei

möglich. „

Ahoi! Alle Leinen los“

lautet das Motto des Abends, der die Besucher

auf eine große Kreuzfahrt entführt. Dabei gibt

es Aufgüsse mit Aromen aus aller Welt. An der

Nordseeküste erwartet die Leichtmatrosen ein

Duft aus Sanddorn, einen Hauch aus Westindien

versprüht Lemongras, von den alten Wikingern

erfahren die Saunafans die Heilkunde des Terva

und abschließend rundet eine steife Brise mit

Sole das Kreuzfahrtprogramm ab.

Weitere

Informationen – auch zu den Eintrittspreisen –

gibt es unter

www.freizeitbad-neukirchen-vluyn.de

vhs Moers – Kamp-Lintfort:

Philosophischer Vortrag ‚Was ist das Böse?‘

Eine philosophische Betrachtung der

Frage ‚Was ist das Böse?‘ gibt es bei einem

Vortrag der vhs Moers – Kamp-Lintfort am

Donnerstag, 10. April. Ab 19 Uhr geht es in der

vhs Moers, an der Wilhelm-Schroeder-Straße 10,

um Überlegungen rund ums ‚Böse‘ - von der

Frühaufklärung bis in die Gegenwart, von

Voltaire bis Hannah Arendt.

Erörtert

werden Fragen wie ‚Ist das Böse ein wesentlicher

Bestandteil der menschlichen Natur?‘, ‚Ist das

Böse tiefgründig oder banal?‘ und ‚Ist das Böse

überhaupt verstehbar?‘

Im Anschluss an

den Vortrag soll das Thema kontrovers diskutiert

werden. Eine vorherige Anmeldung ist

erforderlich und telefonisch unter 0 28 41/201 –

565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.

Frühlingsgefühle für zuhause:

SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarbe bringt

frische Natürlichkeit in die eigenen vier Wände

Für Wände und Holzmöbel: 20 pudermatte,

von der Natur inspirierte Farbtöne, schaffen ein

harmonisches und natürliches Ambiente

Frischekick für den Lieblingsraum – die SCHÖNER

WOHNEN Naturell Kreidefarbe „Frühlingserwachen“

versprüht die Energie des Frühlings.

Foto SCHÖNER WOHNEN-Kollektion

Im

Frühjahr erwacht die Natur zu neuem Leben –

damit wächst auch zuhause die Lust auf frische

und natürliche Farbtöne. Mit SCHÖNER WOHNEN

Naturell Kreidefarbe in den Nuancen

„Frühlingserwachen“, „Blütenzauber“,

„Kirschblütenmeer“ oder „Eukalyptuswald“ lässt

sich der Frühling ganz einfach in die eigenen

vier Wände holen. So erinnern sanfte Grün-,

Rosa- und Gelbtöne an blühende Kirschbäume,

zartes Blattgrün und warme Sonnenstrahlen. Im

Handumdrehen sorgen die pastelligen Wandfarben

für eine Wohlfühlatmosphäre und ein

Gute-Laune-Gefühl – und zwar das ganze Jahr

über.

Mehr Wohlbefinden für zuhause

Die Serie SCHÖNER WOHNEN Naturell

Kreidefarbe besteht aus 20 hochdeckenden

Wandfarben, deren Nuancen von der Natur

inspiriert sind. Namen wie „Rosenduft“ oder

„Waldgeflüster“ vermitteln bereits eine

Vorstellung davon, welche Atmosphäre sie im Raum

erschaffen können. Besonders elegant wirken die

Farben von SCHÖNER WOHNEN Naturell Kreidefarbe

in Kombination mit Naturmaterialien wie

unbehandeltem Holz, Korbaccessoires oder

Sisalteppichen. So entsteht eine stilvolle

Balance, die Wohnräume zeitlos und behaglich

wirken lässt.

DIY-Tipp: Naturell

Kreidefarbe bietet vielseitige

Gestaltungsmöglichkeiten. So verschönern die

Farben nicht nur Wände, sondern auch Holzmöbel –

sei es Ton-in-Ton oder mit verschiedenen

Farbtönen, die sich harmonisch aufeinander

abstimmen lassen. Wichtig: Für eine zuverlässige

Versiegelung der Oberflächen nach dem Streichen

den transparenten SCHÖNER WOHNEN Naturell

Möbelschutz verwenden.

Wellness für die

Wände

Die SCHÖNER WOHNEN Naturell

Kreidefarbe trägt nicht nur zu einem

harmonischen Wohngefühl bei, sondern steht auch

für einen bewussten, nachhaltigen Lebensstil.

Natürliche Inhaltsstoffe wie Kreide,

Porzellanerde und Farbpigmente sorgen für ein

pudermattes Finish, eine hohe Farbtonstabilität

und eine besondere Farbtiefe.

Die vegane

Rezeptur kommt ohne Lösemittel, Weichmacher und

Konservierungsmittel aus und ist somit auch für

Allergikerinnen und Allergiker geeignet. Das

Bindemittel besteht aus nachwachsenden

Rohstoffen (nach dem Massenbilanzverfahren),

wodurch wertvolle Ressourcen geschont werden.

Diese Eigenschaften machen die SCHÖNER WOHNEN

Naturell Kreidefarbe zu einer umweltfreundlichen

Wahl für moderne Wohnkonzepte.

Noch mehr

Möglichkeiten: Neue praktische 1-Liter-Größe

Ob für kleinere Streichprojekte oder

Ausbesserungen an Möbeln und Wänden – mit der

neuen 1-Liter-Größe lässt sich die SCHÖNER

WOHNEN Naturell Kreidefarbe noch vielfältiger

und flexibler einsetzen. Sie eignet sich etwa

ideal, um individuelle Akzente zu setzen – sei

es beim Upcycling kleiner Möbelstücke oder beim

Verschönern dekorativer Elemente wie

Bilderrahmen und Regalböden. Die kompakte Größe

ermöglicht zudem ein nachhaltigeres Arbeiten.

Denn weniger Farbe bedeutet weniger Überschuss.

So lassen sich Wohn(t)räume kreativ und

ressourcenschonend gestalten.

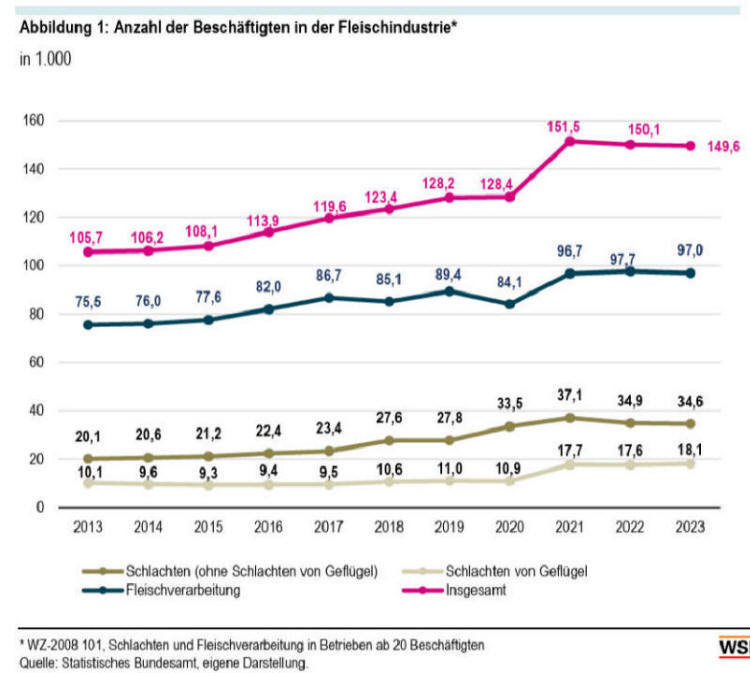

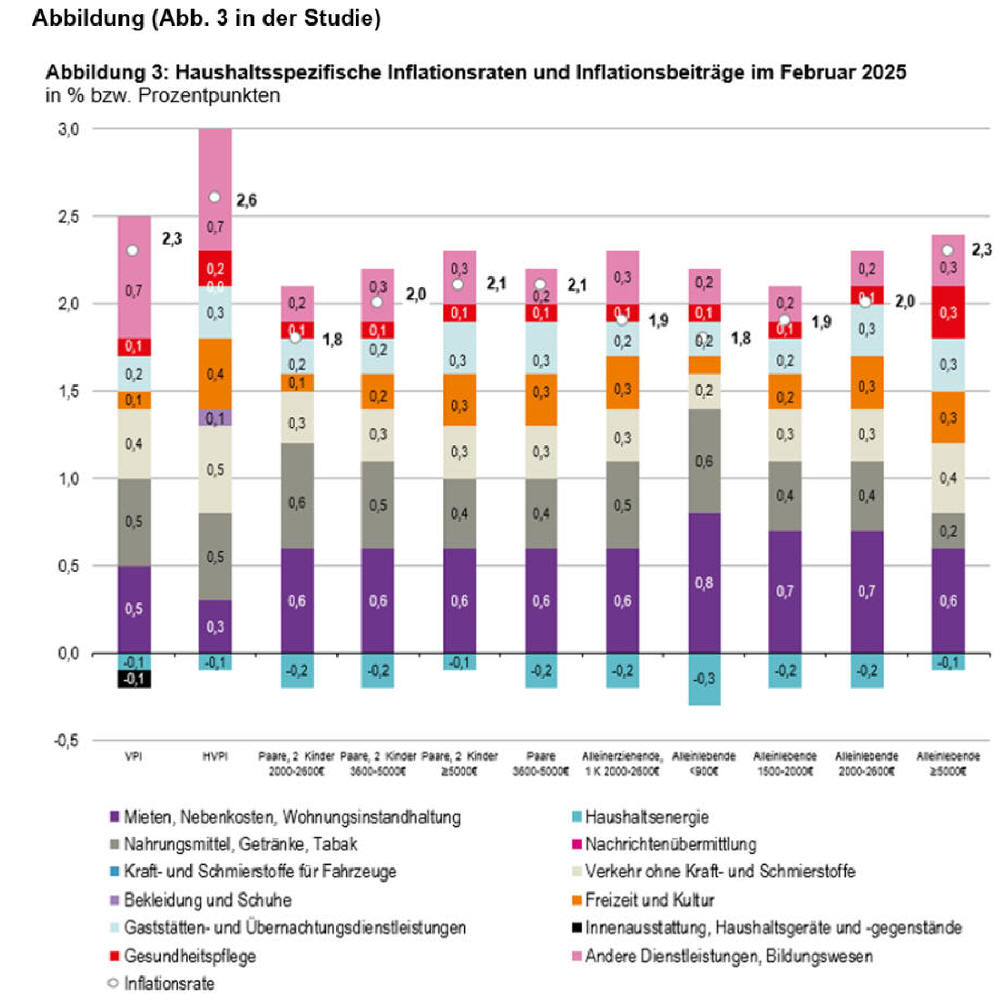

Neue WSI-Studie: Die Fleischindustrie nach

dem Arbeitsschutzkontrollgesetz: Verbot von

Werkverträgen hat sich bewährt, doch Löhne

weiter meist niedrig

Das mit der Verabschiedung des

Arbeitsschutzkontrollgesetzes Anfang 2021 in

Kraft getretene Verbot von Werkverträgen in den

Kernbereichen der Fleischindustrie hat sich

grundsätzlich bewährt. In der Regel wurden fast

alle ehemals bei Subunternehmen angestellten

Werkvertragsbeschäftigten von den

Fleischunternehmen übernommen. Zugleich wurden

die Arbeits- und Lebensbedingungen der

vorwiegend osteuropäischen Arbeitsmigrant*innen

deutlich verbessert.

Dies konnte nicht

zuletzt dadurch erreicht werden, dass

undurchsichtige Subunternehmerketten aufgelöst

und klare Verantwortlichkeiten für die

Beschäftigten bei den Fleischunternehmen

hergestellt wurden. Dies sind die Kernergebnisse

einer neuen Studie des Wirtschafts- und

Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der

Hans-Böckler-Stiftung.*

Für die Studie

wurden insgesamt 14 Betriebe aus verschiedenen

Bereichen der Fleischindustrie untersucht und

insgesamt 85 Expert*innen-Interviews mit

Betriebsräten, Management, Gewerkschaften,

Beratungsstellen und Kontrollbehörden geführt.

„Das Arbeitsschutzkontrollgesetz hat die

Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie

deutlich verbessert und die schlimmsten

Ausbeutungsformen beseitigt“, so die Autor*innen

der Studie Dr. Şerife Erol und Prof. Dr.

Thorsten Schulten vom WSI. „Trotz äußerst harter

Arbeitsanforderungen gehen Löhne und

Arbeitsbedingungen vieler Beschäftigter in der

Fleischindustrie jedoch kaum über die

gesetzlichen Mindeststandards hinaus. Für eine

nachhaltige Verbesserung wäre vor allem die

Wiederherstellung branchenweiter

Tarifvertragsstrukturen notwendig“, lautet das

Fazit der Studienautor*innen.

„Ein Verbot

von Werkverträgen ist offensichtlich ein

wirksamer Schritt, um in vielen Branchen mit

hartnäckig prekären Arbeitsbedingungen

Verbesserungen anzustoßen. Dieses Ergebnis weist

über die Fleischindustrie hinaus“, sagt Prof.

Dr. Bettina Kohlrausch, die wissenschaftliche

Direktorin des WSI. „Doch es ist eben nur ein

erster Schritt, nicht die Lösung aller

Probleme.“

Das Verbot von Werkverträgen

Die deutsche Fleischindustrie verfolgte

lange Zeit ein Geschäftsmodell, das auf billige

Massenproduktion setzt, die vor allem auf der

Ausnutzung osteuropäischer Arbeitsmigrant*innen

mit extrem schlechten Arbeitsbedingungen

beruhte. Abgesichert wurde dies durch ein

undurchsichtiges System von Subunternehmen. Im

Ergebnis waren bis zu 50 und mehr Prozent der

Beschäftigten in den Schlachthöfen und

Fleischfabriken so genannte

Werkvertragsarbeitnehmer*innen, die nicht bei

den eigentlichen Fleischunternehmen beschäftigt

waren.

Mit den massenhaften

Corona-Ausbrüchen rückte im Frühjahr 2020 die

Fleischindustrie einmal mehr ins öffentliche

Interesse. Offensichtliche Missstände machten

deutlich, wie nötig eine Neuregulierung der

Branche war. „Nachdem zuvor mehrere Versuche

einer freiwilligen Einschränkung von

Werkverträgen gescheitert waren, war ein

weitreichender gesetzlicher Eingriff notwendig,

um die Fleischbranche tatsächlich zu einem

Abrücken von diesem Beschäftigungsmodell zu

bringen“, sagt die wissenschaftliche

Mitarbeiterin des WSI und Koautorin der Studie

Erol.

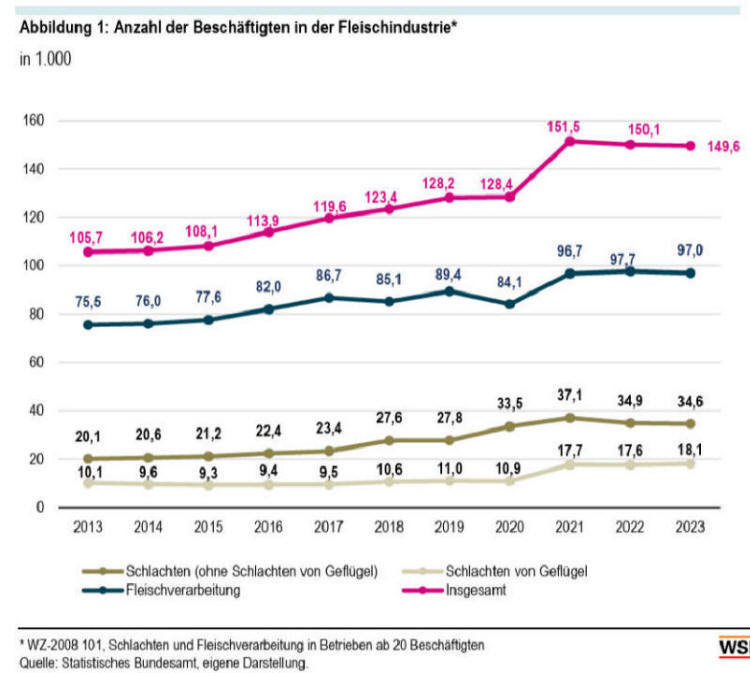

Im Ergebnis wurden nahezu alle

ehemaligen Werkvertragsbeschäftigten von den

Fleischunternehmen übernommen. Die Anzahl der

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in

der Fleischindustrie stieg nach Angaben des

Statistischen Bundesamtes in nur einem Jahr um

18 Prozent, von 128.400 im Jahr 2020 auf 151.500

Beschäftigte im Jahr 2021.

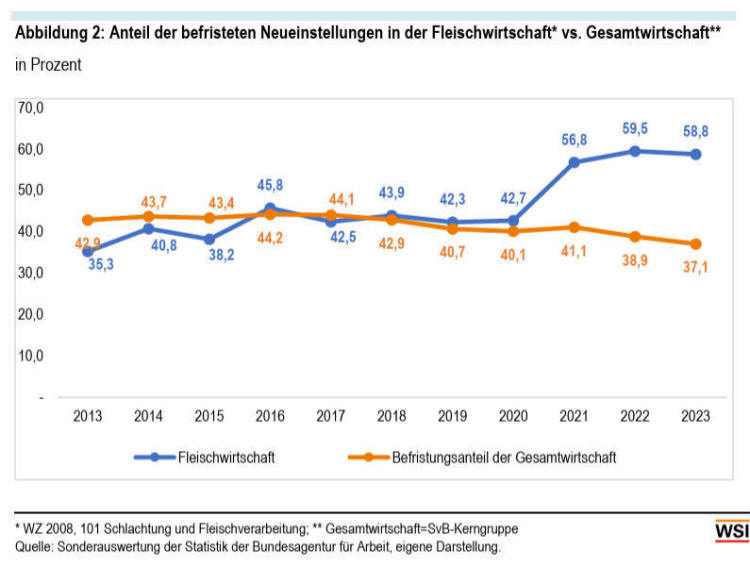

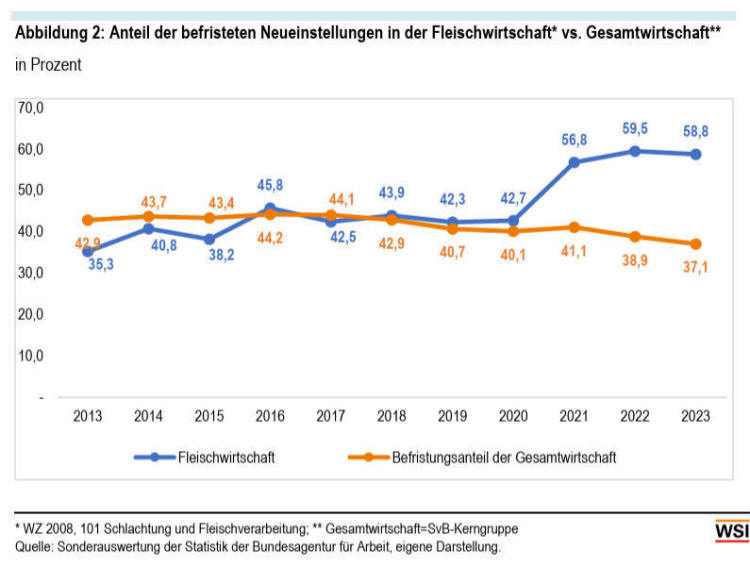

Allerdings haben viele der neueingestellten

Beschäftigten in der Fleischindustrie nur einen

befristeten Arbeitsvertrag. Mit Inkrafttreten

des Arbeitsschutzkontrollgesetzes ist der Anteil

befristeter Neueinstellungen von 42,7 Prozent im

Jahr 2020 auf 56,8 Prozent ein Jahr später

angestiegen und verharrt seither auf einem

vergleichbar hohen Niveau .

Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Mit der Übernahme der ehemaligen

Werkvertragsbeschäftigten ging auch die

Verantwortung für deren Arbeitsbedingungen auf

die Fleischunternehmen über. Zuvor wurde immer

wieder von Verstößen gegen

Arbeitsrechtsbestimmungen wie Mindestlohngesetz

oder Arbeitszeitgesetz berichtet, die jedoch

aufgrund undurchsichtiger

Personalverantwortlichkeiten in der Regel nicht

geahndet wurden. Nun ist das Management der

Fleischbetriebe für die Einhaltung der

gesetzlichen Arbeitsstandards verantwortlich.

Durch größere Belegschaften in den

Fleischbetrieben sind auch die

Betriebsratsgremien deutlich angewachsen und

haben oft mehr freigestellte

Betriebsratsmitglieder. Damit verfügen sie über

deutlich mehr Ressourcen, um die

Arbeitsbedingungen zu überwachen. Mit dem

Werkvertragsverbot wurde insgesamt mehr

Transparenz in der Branche geschaffen, was die

Kontrolle der Rechtsdurchsetzung erheblich

erleichtert hat.

Mit dem

Arbeitsschutzkontrollgesetz wurden zusätzliche

eine Reihe bedeutsamer Maßnahmen zur

Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen

von Beschäftigten in der Fleischindustrie

eingeführt. Hierzu gehören eine verpflichtende

elektronische Arbeitszeiterfassung, eine

deutliche Erhöhung der Kontrolldichte durch die

Behörden sowie Maßnahmen zur Verbesserung der

Wohnverhältnisse von Arbeitsmigrant*innen.

Vor allem die elektronische

Arbeitszeiterfassung hat wesentlich dazu

beigetragen, dass überlange Arbeitszeiten und

ein Umgehen des Mindestlohns durch unbezahlte

Mehrarbeit deutlich eingeschränkt wurden, so die

Studie.

Die Kontrolldichte in den

Fleischfabriken hat deutlich zugenommen. Wurden

2019 insgesamt 340 Kontrollen durch die

Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in der

Fleischindustrie durchgeführt, so waren es im

Corona-Jahr 2020 bereits 519 und im Jahr 2021

nach Verabschiedung des

Arbeitsschutzkontrollgesetzes sogar 683

Kontrollen. Hinzu kommen zahlreiche Kontrollen

auf Ebene der Bundesländer durch

Arbeitsschutzbehörden und Gewerbeaufsichtsämter.

Allerdings gingen die Kontrollen nach

dem Höchststand im Jahr 2021wieder um 15 Prozent

zurück. Wie die Studie zeigt, bleiben wirksame

Kontrollen und abschreckende Sanktionen eine

entscheidende Voraussetzung für eine nachhaltige

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in der

Fleischindustrie.

Die Wohnverhältnisse

osteuropäischer Arbeitsmigrant*innen haben sich

in vielen Fällen deutlich verbessert.

Insbesondere große Fleischkonzerne sind

zunehmend dazu übergegangen, eigene Wohnungen

zur Verfügung zu stellen, deren Standard oft von

Betriebsräten kontrolliert wird. Auch die früher

üblichen extrem überteuerten Mieten für

Werkswohnungen gehören mittlerweile weitgehend

der Vergangenheit an.

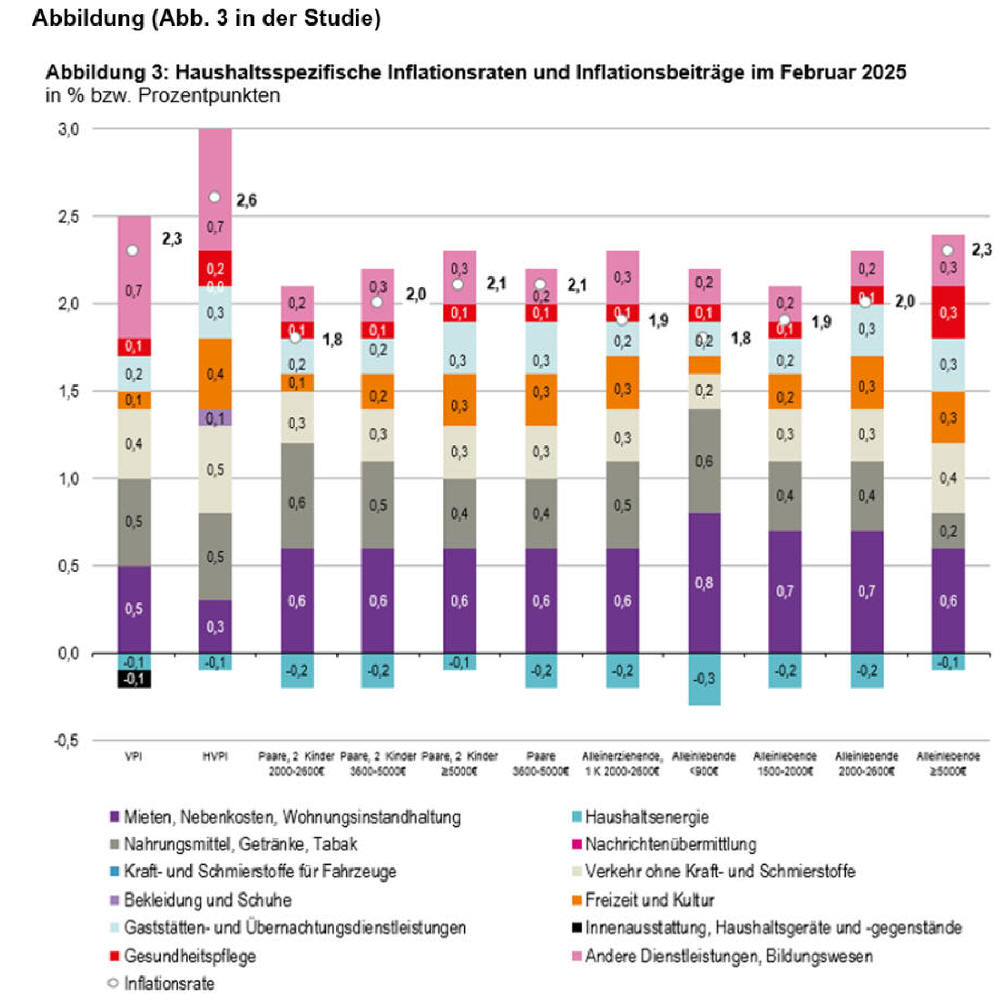

Niedriglohnbranche

mit geringer Tarifbindung

Trotz dieser

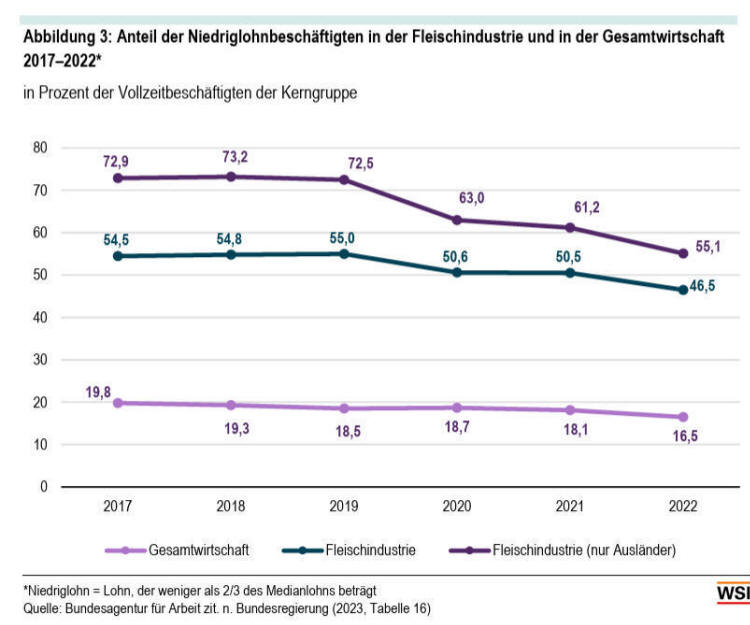

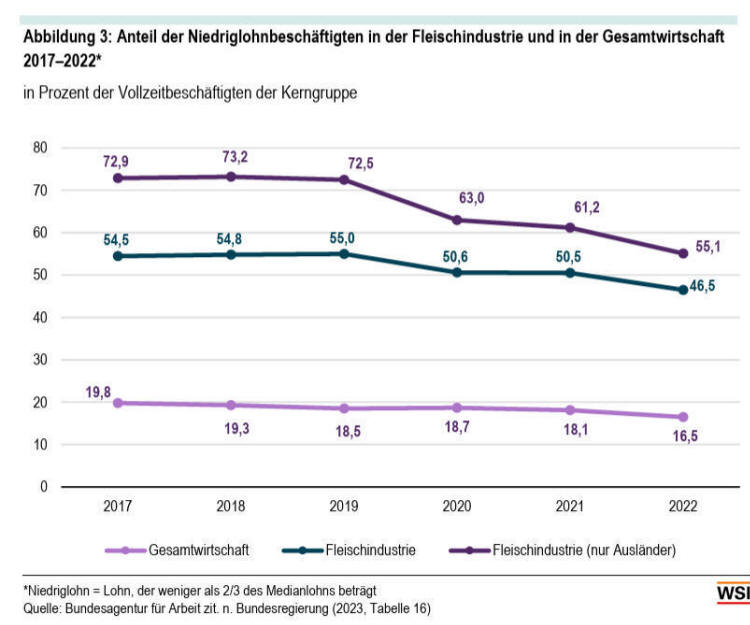

Verbesserungen gehört die Fleischindustrie nach

wie vor zu den ausgeprägten Niedriglohnbranchen,

zeigen Erol und Schulten. Nach Angaben der

Bundesagentur für Arbeit erhielten im Jahr 2022

etwas weniger als die Hälfte (46, 5 Prozent)

aller Vollzeitbeschäftigten in der

Fleischindustrie nur einen Niedriglohn, d.h.

einen Lohn, der unterhalb von zwei Dritteln des

mittleren Lohns in Deutschland liegt (s.a.

Abbildung 3 ).

Bei den ausländischen Vollzeitbeschäftigten

waren es sogar 55,1 Prozent. Gegenüber den

Vorjahren ist der Anteil der

Niedriglohnbeschäftigten zwar deutlich

zurückgegangen. Er bleibt jedoch auf einem im

Vergleich zu anderen Branchen extrem hohen

Niveau.

Der hohe Niedriglohnanteil in der

Fleischindustrie liegt nicht zuletzt auch an der

sehr niedrigen Tarifbindung in der Branche.

Nachdem die ehemals flächendeckend verbreiteten

Branchentarifverträge seit den 1990er Jahren

sukzessive von der Arbeitgeberseite aufgekündigt

wurde, existiert heute nur noch eine sehr

fragmentierte Tariflandschaft mit etwa 50

Haustarifverträgen.

Der überwiegende Anteil

der Fleischunternehmen befindet sich hingegen in

einem tariflosen Zustand. In diesen Unternehmen

bekommen die an- und ungelernten Arbeitskräfte

aus Osteuropa oft nicht viel mehr als den

gesetzlichen Mindestlohn.

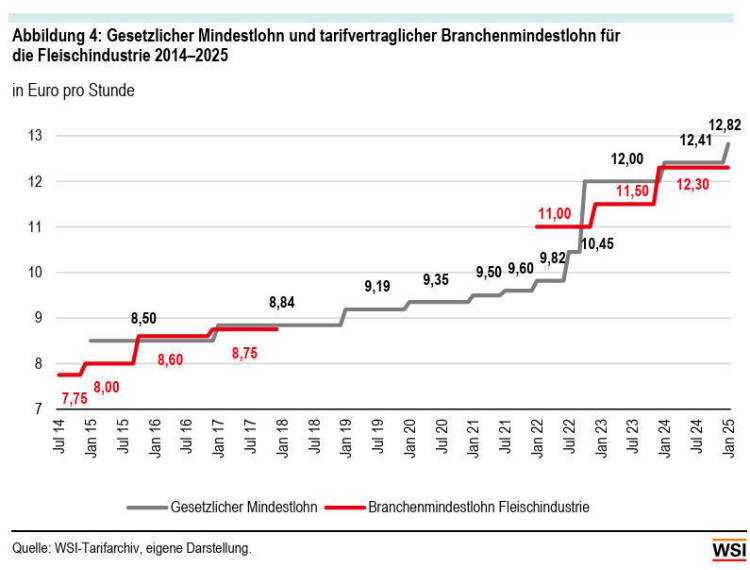

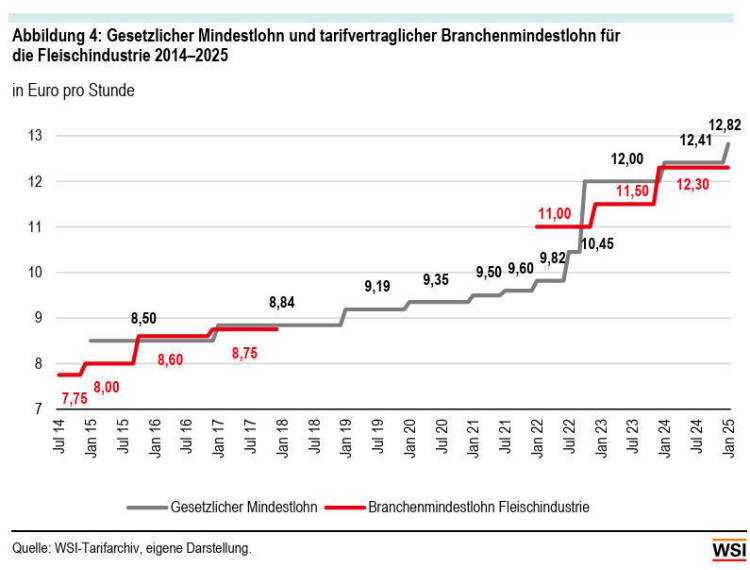

Nach Einführung

des gesetzlichen Mindestlohns hat es zeitweilig

auch einen tarifvertraglichen

Branchenmindestlohn gegeben, der jedoch zumeist

unterhalb des gesetzlichen Niveaus lag. Nach

Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetztes

ist der tarifvertragliche Branchenmindestlohn

wieder erneuert worden. Er wurde jedoch relativ

bald von der Entwicklung des gesetzlichen

Mindestlohns wieder eingeholt und war damit de

facto unwirksam (s.a. Abbildung 4).

Ob die aktuell begonnenen Verhandlungen über

einen neuen Branchenmindestlohn zu einem

Ergebnis führen werden, ist derzeit ungewiss.

Zeitweilig waren die Arbeitgeber der

Fleischindustrie bereit, über Eckpunkte für

einen neuen branchenweiten Manteltarifvertrag zu

verhandeln. Mittlerweile sind die Verhandlungen

jedoch ergebnislos abgebrochen wurden. „Nachdem

die Fleischindustrie wieder aus dem öffentlichen

Fokus herausgerückt ist, haben die Unternehmen

offensichtlich auch ihr Interesse an

branchenweiten Tarifvertragsstrukturen verloren.

Dabei wären flächendeckende Tarifverträge in

der Fleischindustrie das zentrale Instrument, um

gute Arbeitsbedingungen oberhalb gesetzlicher

Mindeststandrads durchzusetzen“, sagt der Leiter

des WSI-Tarifarchivs und Ko-Autor der Studie

Schulten.

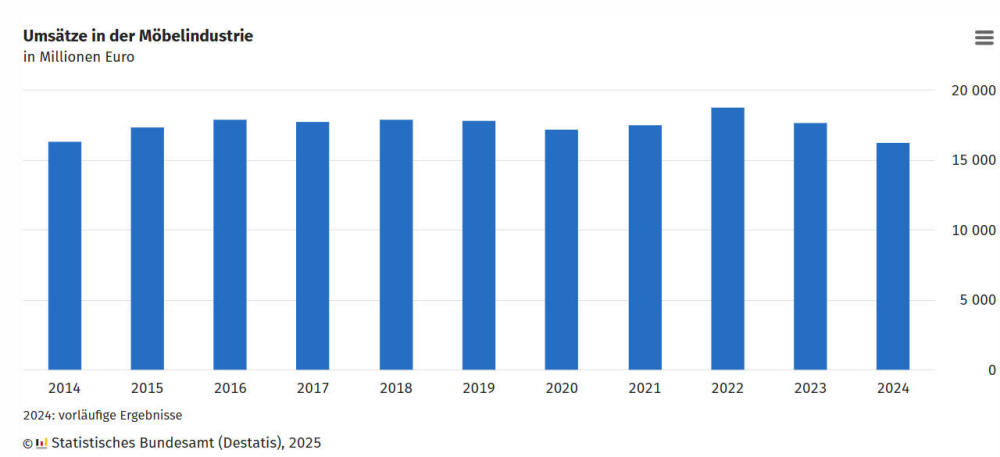

NRW-Friseurwesen:

Preise für Leistungen gestiegen – Zahl der

Azubis gesunken

Friseurleistungen für Herren sind im Jahr 2024

um 5,5 Prozent teurer gewesen als 2023 (gemessen

an der Veränderung der

Jahresdurchschnittswerte). Wie Information und

Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt anlässlich der TOP HAIR Messe in

Düsseldorf mitteilt, haben sich die Preise für

Friseurleistungen für Damen im selben Zeitraum

um 4,1 Prozent erhöht.

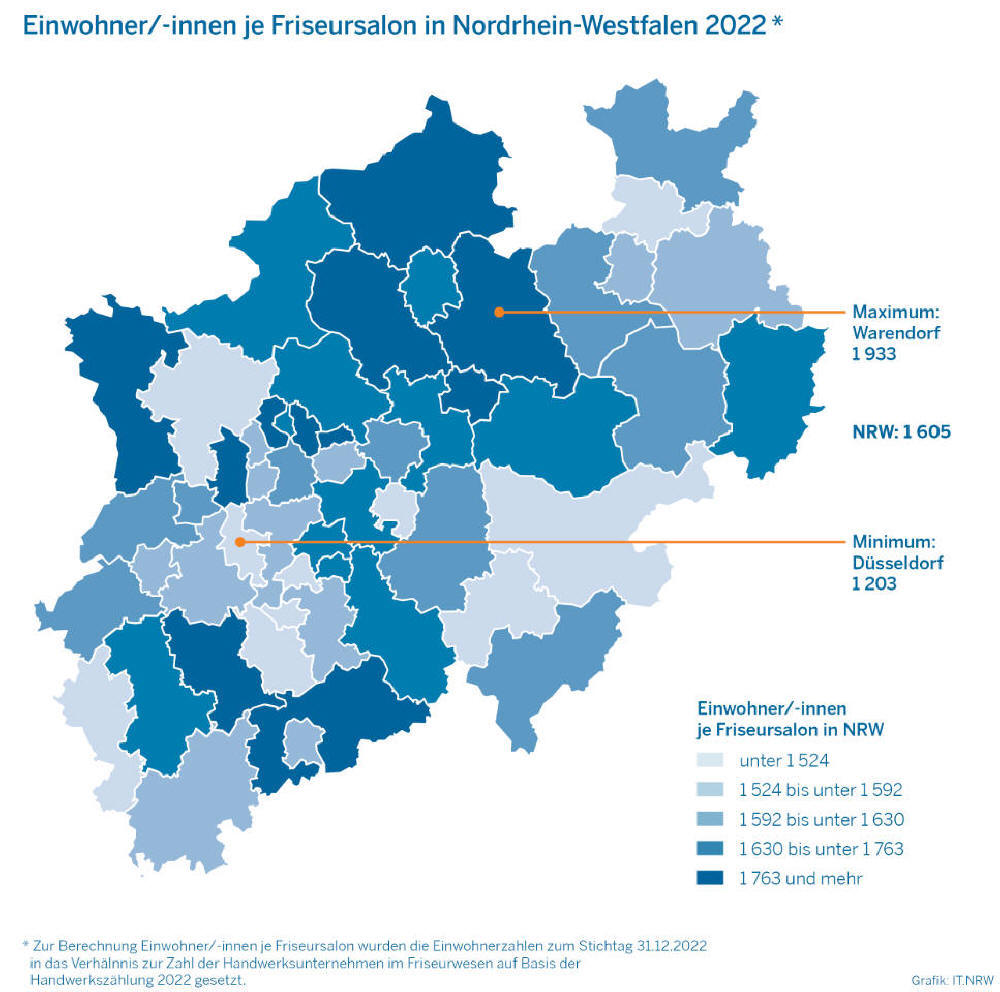

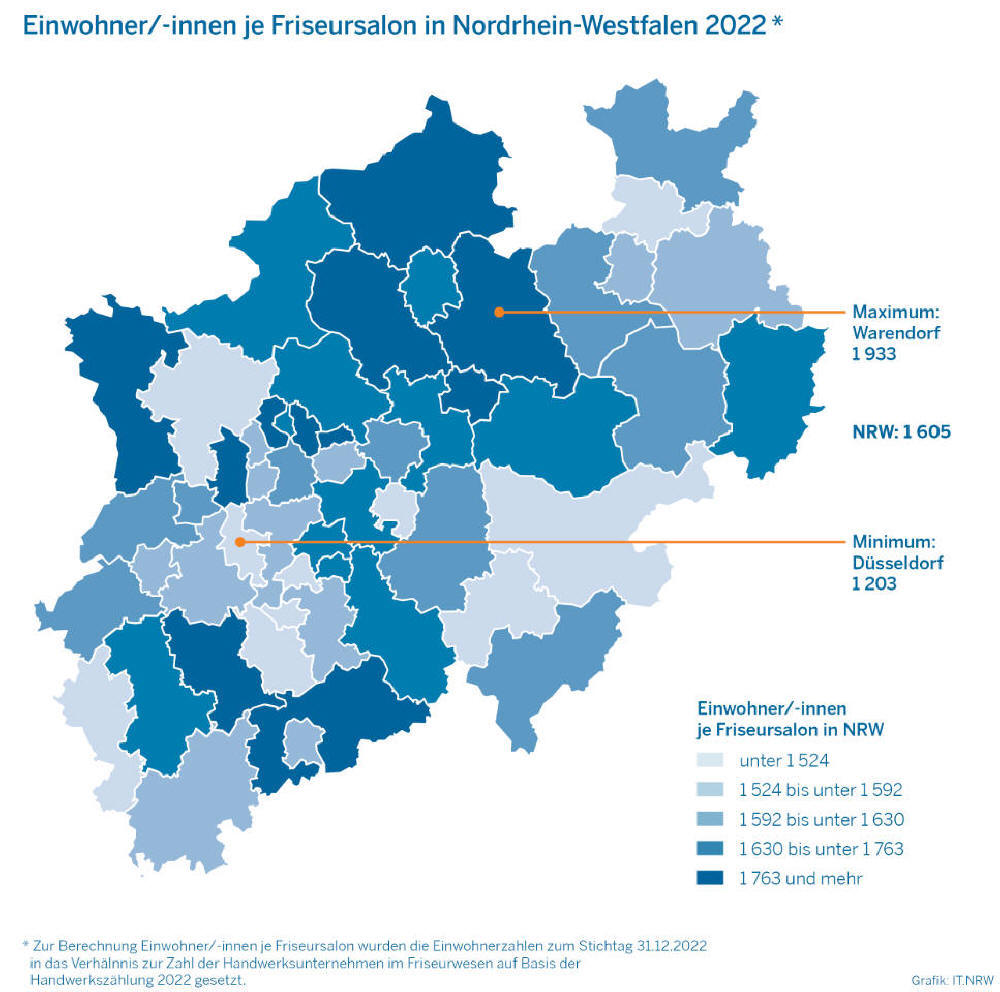

Salondichte

regional unterschiedlich

Insgesamt gab es im

Jahr 2022 in NRW 11 304 Handwerksunternehmen im

Friseurwesen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl

kamen damit rein rechnerisch auf einen

Friseursalon 1 605 Einwohner/-innen. Regional

variierte dieses Verhältnis: In Düsseldorf kam

auf 1 203 Einwohner/-innen ein Friseursalon, im

Kreis Warendorf waren es 1 933 Köpfe pro Salon.

Mehr als ein Drittel der Friseur-Azubis ist

männlich – Anteil hat sich innerhalb der letzten

zehn Jahre fast verdreifacht Im Jahr 2023

machten in NRW 3 159 Personen eine Ausbildung im

Friseurhandwerk. Von ihnen waren 63,3 Prozent

weiblich und 36,7 Prozent männlich. Das

Geschlechterverhältnis hat sich damit im

Zehnjahresvergleich angeglichen: Im Jahr 2014

waren noch 12,6 Prozent der Friseur-Azubis

männlich gewesen.

Insgesamt befanden

sich vor 10 Jahren 5 319 Personen in einer

Ausbildung im Friseurhandwerk. Damit sank die

Zahl der Friseur-Azubis seit 2014 um

40,6 Prozent. IT.NRW erhebt und veröffentlicht

als Statistisches Landesamt zuverlässige und

objektive Daten für das Bundesland

Nordrhein-Westfalen für mehr als 300 Statistiken

auf gesetzlicher Grundlage.

Dies ist

dank der zuverlässigen Meldungen der Befragten

möglich, die damit einen wichtigen Beitrag für

unsere Gesellschaft leisten. Aussagekräftige

statistische Daten dienen als Grundlage für

politische, wirtschaftliche und soziale

Entscheidungen. Sie stehen auch der Wissenschaft

und allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.

(IT.NRW)

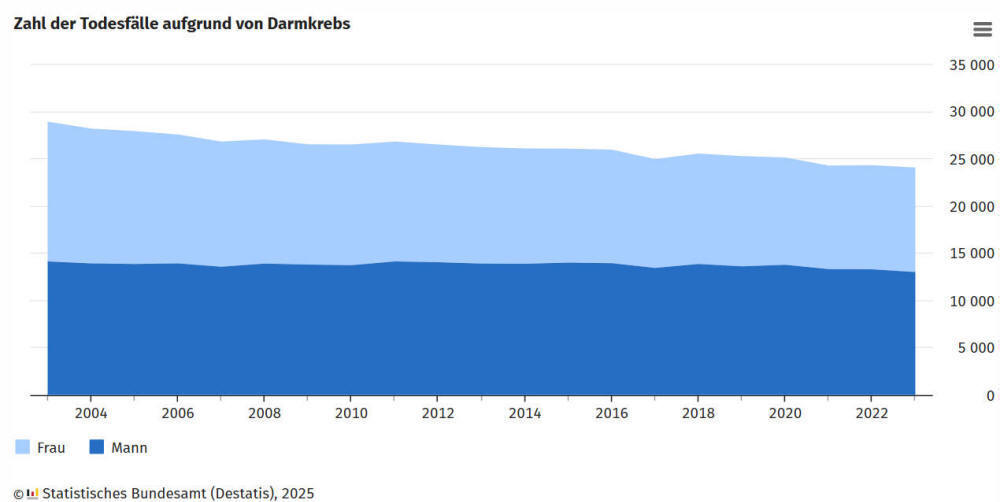

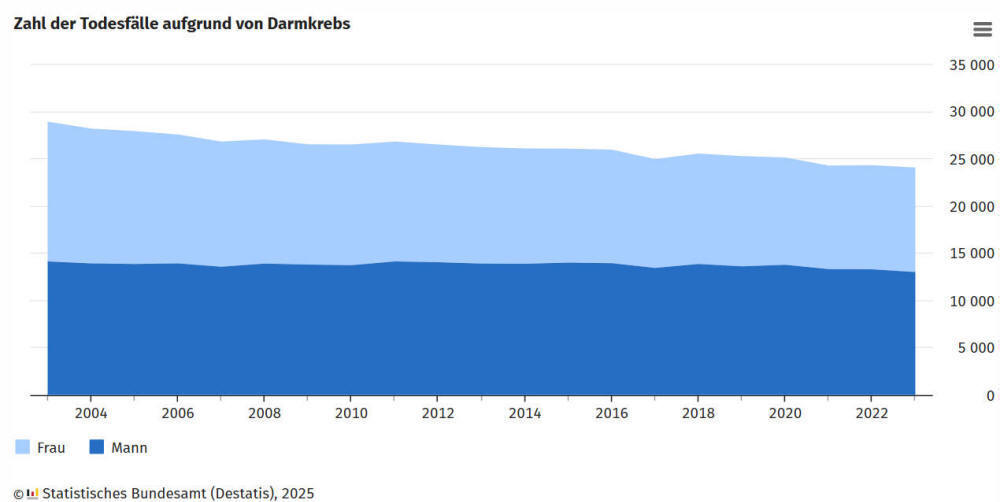

Darmkrebs: Zahl der

Todesfälle binnen 20 Jahren um 17 % gesunken

• Rückgang vor allem bei Frauen

• Auch Zahl der Krankenhausbehandlungen deutlich

zurückgegangen (-30 %)

• Entwicklung gegen

den Trend: Zahl der Krebstoten und

Krebsbehandlungen insgesamt gestiegen

In

Deutschland sterben immer weniger Menschen an

Darmkrebs. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, ist die Zahl der Todesfälle

aufgrund von Darmkrebs binnen 20 Jahren um 17 %

zurückgegangen: Von 28 900 Todesfällen im Jahr

2003 auf rund 24 100 Todesfälle im Jahr 2023. Im

selben Zeitraum nahm die Zahl der Krebstoten

insgesamt um 10 % zu: von 209 300 auf 230 300

Menschen.

Die Bevölkerung ist im

selben Zeitraum um 2 % gewachsen: auf 83,5

Millionen Menschen zum Jahresende 2023.

Allerdings ist Darmkrebs damit nach wie vor die

zweithäufigste krebsbedingte Todesursache nach

Lungen- und Bronchialkrebs. Ein Grund für den

Rückgang könnte neben einer verbesserten

Therapie auch das nach und nach ausgebaute

Früherkennungsprogramm in Deutschland sein.

Aktuell wird ab April 2025 das

Anspruchsalter für die Vorsorge-Darmspiegelung

bei Frauen von 55 auf 50 Jahre gesenkt und damit

die Darmkrebsvorsoge für Männer und Frauen

angeglichen.

Zahl der Todesfälle aufgrund von Magenkrebs

und Gebärmutterhalskrebs ebenfalls gesunken

Einen größeren prozentualen Rückgang als bei den

Todesfällen aufgrund von Darmkrebs gab es unter

den weitverbreiteten Krebsarten lediglich beim

Magenkrebs und beim Gebärmutterhalskrebs. An

Magenkrebs starben im Jahr 2023 gut ein Drittel

(-34 %) weniger Menschen als 20 Jahre zuvor.

Auch bei Gebärmutterhalskrebs (-20 %) gab es

binnen 20 Jahren deutlich weniger Todesfälle.

Bei anderen Krebsarten wie Hautkrebs

(+61 %), Bauchspeicheldrüsenkrebs (+53 %), oder

Prostatakrebs (+32 %) nahm die Zahl der

Todesfälle im selben Zeitraum dagegen zu. Seit

2006 sterben anteilig mehr Männer an Darmkrebs

Einen deutlichen Rückgang bei den

darmkrebsbedingten Todesfällen gab es bei den

Frauen: Im Jahr 2023 starben mit 11 100 Frauen

rund 25 % weniger an Darmkrebs als noch 20 Jahre

zuvor, bei Männern waren es mit

13 000 Todesfällen rund 8 % weniger. Damit waren

54 % der im Jahr 2023 an Darmkrebs Verstorbenen

Männer, 46 % Frauen. Seit dem Jahr 2006 sterben

anteilig mehr Männer als Frauen an Darmkrebs.

Wie bei den meisten

Krebserkrankungen sind vor allem ältere Menschen

betroffen: So waren 71 % der 2023 an Darmkrebs

Verstorbenen 70 Jahre und älter. Vor 20 Jahren

lag deren Anteil bei 67 %. Im Jahr 2023 waren

18 % in der Altersgruppe von 60 bis 69 Jahren,

8 % waren im Alter von 50 bis 59 Jahre und 3 %

waren jünger als 50 Jahre. Zahl der

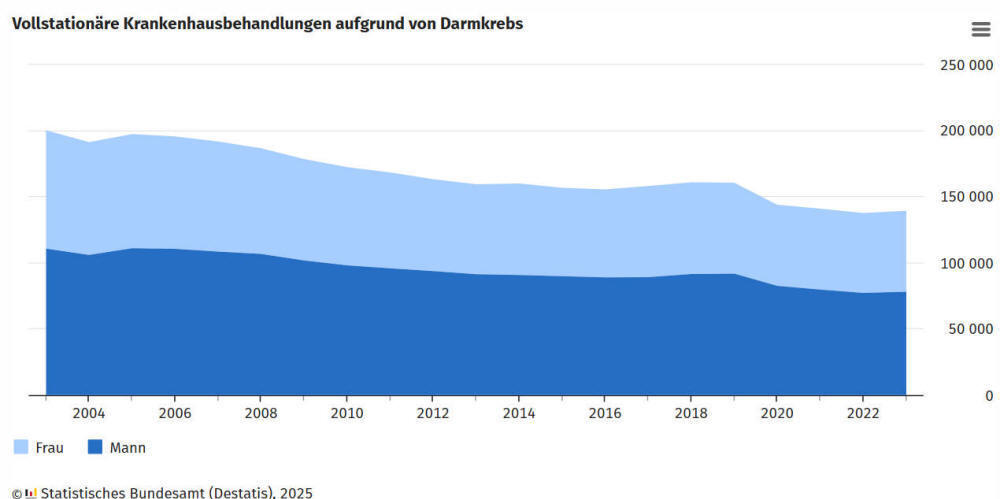

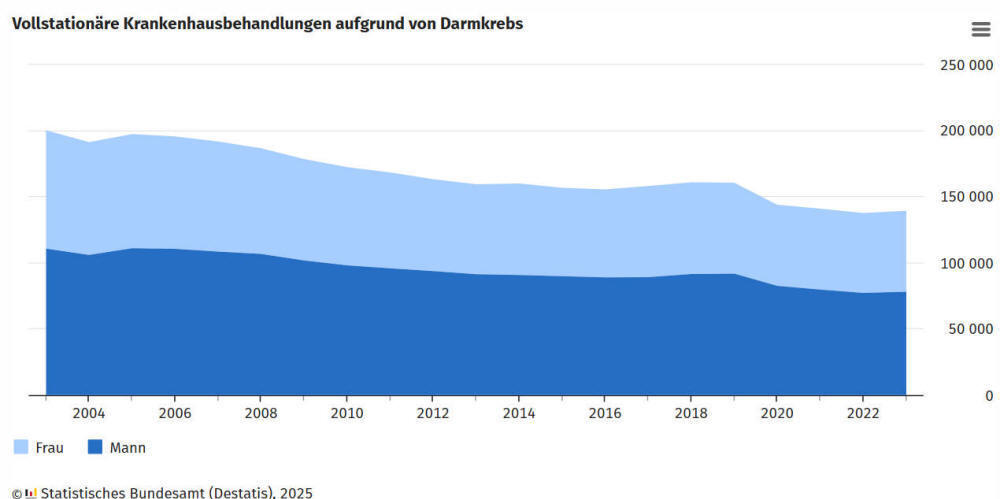

Klinikbehandlungen wegen Darmkrebs binnen

20 Jahren um 30 % gesunken.

In den

vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Menschen,

die aufgrund einer Darmkrebserkrankung im

Krankenhaus behandelt werden mussten, deutlich

zurückgegangen. Im Jahr 2023 wurden rund

139 200 Menschen wegen Darmkrebs stationär

behandelt. Das waren 30 % weniger Fälle als im

Jahr 2003. Damals kamen 200 100 Menschen mit

einer solchen Diagnose in ein Krankenhaus. T

rotz des Rückgangs im langfristigen

Vergleich war Darmkrebs im Jahr 2023 mit einem

Anteil von 10 % die zweithäufigste Krebsdiagnose

nach Lungen- und Bronchialkrebs (12 %). Männer

sind durchweg in den letzten 20 Jahren von der

Diagnose Darmkrebs häufiger betroffen als

Frauen: Auf sie entfielen 2023 rund 56 % der

stationären Behandlungen wegen Darmkrebs, aber

nur 48 % aller Krankenhausbehandlungen

insgesamt.

Mehr Behandlungen wegen

Darmkrebs in der Altersgruppe der 20- bis

29-Jährigen

Bei durchweg allen Altersgruppen

ab 30 Jahren sind die darmkrebsbedingten