|

Samstag, 22., Sonntag, 23. März 2025

- 22. März ist Tag der Kriminalitätsopfer und

Weltwassertag

LKA NRW zum Tag der

Kriminalitätsopfer: Digitale Gewalt erkennen,

stoppen, Hilfe finden!

Weil Opferschutz zu den wesentlichen

polizeilichen Aufgaben zählt, rückt das

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (LKA NRW)

anlässlich des diesjährigen Tags der

Kriminalitätsopfer am 22. März das Thema

digitale Gewalt in den Fokus und weist auf

bestehende Hilfs- und Unterstützungsangebote

hin.

Digitale Gewalt hat viele

Gesichter: Cybermobbing, Cyberstalking,

Sextortion, Romance Scamming, Deepfakes oder das

unaufgeforderte Zusenden von sogenannten

Dickpics gehören dazu. Oft kennen die

Betroffenen die Täterinnen und Täter persönlich

- sei es aus dem familiären oder beruflichen

Umfeld oder aus früheren Beziehungen.

•

Cybermobbing: Insbesondere Kinder und

Jugendliche, aber auch Erwachsene sind dieser

Form der digitalen öffentlichen Belästigung,

Bloßstellung und Beleidigung im Internet

ausgesetzt. Cyberstalking: Aus vermeintlicher

Liebe wird Obsession und es kommt zu penetranter

Nachstellung, Bedrohung und Belästigung im Netz.

Je nach Konstellation können sich Stalkingopfer

weder in ihrem alltäglichen Umfeld noch im

digitalen Raum sicher fühlen.

•

Sextortion: Der Begriff ist zusammengesetzt aus

den englischen Begriffen "sex" und "extortion",

was für Erpressung steht. Die Täter drohen ihren

Opfern, zuvor provozierte intime Aufnahmen zu

veröffentlichen und erpressen so Geld.

•

Romance Scamming: Digital agierende Täter

handeln vergleichbar analoger Heiratsschwindler

und versprechen die große Liebe. Am Ende haben

sie es nur auf Geld abgesehen. Sowohl Frauen als

auch Männer fallen ihnen zum Opfer.

•

Deepfakes sind mittels KI erstellte bzw.

manipulierte Dateien, die zum Beispiel mit

pornografischem Inhalt dazu genutzt werden

können, ein Opfer gezielt zu demütigen oder es

zu erpressen.

• Dickpics ist die

umgangssprachliche Bezeichnung für Bilder von

(meist männlichen) Geschlechtsteilen, die oft

ungefragt an einzelne Empfänger versendet

werden. Solche Aufnahmen zu verschicken kann

strafbar sein und mit einer Freiheitsstrafe von

bis zu einem Jahr oder einer Geldstrafe geahndet

werden.

Die Folgen für Opfer digitaler

Gewalt sind oft gravierend. Hierzu zählen der

soziale Rückzug, psychische Belastungen teils

einhergehend mit körperlichen Symptomen und oft

ein tiefer Vertrauensverlust in Mitmenschen und

Gesellschaft.

Auf

https://polizei.nrw/cybercrime informiert

die Polizei Nordrhein-Westfalen über

Erscheinungsformen digitaler Gewalt und gibt

konkrete Tipps zum Schutz und zur Prävention.

Wichtig ist: Das Internet ist kein

rechtsfreier Raum. Wer digitale Gewalt erfährt,

sollte nicht zögern, Anzeige bei der Polizei zu

erstatten. Zusätzlich bietet das LKA NRW unter

https://lka.polizei.nrw/opferschutz-3

Informationen für Opfer von Kriminalität,

Unfällen oder anderen Unglücksfällen.

Frühlingserwachen am Niederrhein

Wenn sich der Niederrhein langsam wieder in ein

farbenfrohes Naturparadies entwickelt, ziehen

auch die ersten Frühlingsangebote frisch aus der

Region in die Hofläden und in die Gastronomie

ein. Der Frühling ist die perfekte Jahreszeit,

um die Vielfalt der Genussregion Niederrhein zu

entdecken.

Copyright: Patrick Gawandtka

Von

kulinarischen Highlights und regionalen

Spezialitäten bis hin zu verschiedenen

Veranstaltungen und Aktionen bietet der

Niederrhein für jeden das Passende. Frische

regionale Köstlichkeiten wie Spargel und

Erdbeeren machen den frühlingshaften Genuss

perfekt. Ab Ende März beginnen erste

Spargelbetriebe - je nach Wetterlage - mit der

Ernte. Pünktlich zum Start der Saison werden auf

der Webseite www.genussregion-niederrhein.de besondere

Spargelerlebnisangebote und

Einkaufsmöglichkeiten zu finden sein.

Dort sind auch alle anderen

Frühlingsangebote der Genussregion Niederrhein

zusammengestellt. Gerade im Frühling ist es

wieder Zeit für aktive Entdeckungen und

abwechslungsreiche Ausflüge mit der ganzen

Familie. Ob Rad- oder Wandertour durch die

niederrheinische Landschaft, spannende

Outdoor-Abenteuer oder erlebnisreiche

Gästeführungen - unsere Tourenvorschläge halten

für jeden etwas bereit.

Die

vielfältigen Tourenvorschläge sind auf der

Webseite www.kreis-wesel.de/tourismus zu

finden. Genüsslich in den Frühling radeln kann

man beispielsweise auf der 52 Kilometer langen

Genusstour „Frühling küsst Spargel“ rund um

Xanten, Uedem, Sonsbeck und Alpen. Nicht nur

blühende Landschaften sind auf der Tour zu

erradeln, sondern auch die Spezialitäten der

Region in Hofläden und Gastronomiebetrieben

können verkostet werden.

Jugendsportpreis der Stadt Dinslaken vergeben

Am Donnerstagabend, den 20. März 2025, hat die

Stadt Dinslaken gemeinsam mit dem

Stadtsportverband und der Niederrheinischen

Sparkasse RheinLippe Sportler*innen für ihre

herausragenden sportlichen Leistungen geehrt.

Drei Einzelsportlerinnen sowie drei

Sportmannschaften durften sich über den

Jugendsportpreis der Stadt freuen.

„Ich

gratuliere alle Nachwuchssportler*innen zu ihren

Erfolgen. Derartige Erfolge erreicht man nicht

nur über das vorhandene Talent. Derartige

Erfolge erreicht man in der Regel nur mit Fleiß,

einer hohen Anstrengungsbereitschaft und

kontinuierlichem Training. Unsere Dinslakener

Vereine beweisen, dass sie engagiert und

fachlich versiert unsere Kinder und Jugendlichen

trainieren und betreuen.

Den jungen

Sportler*innen gratuliere ich recht herzlich!

Danke auch, an alle, die dazu beigetragen haben,

dass derartige Erfolge erzielt werden konnten",

sagte Bürgermeisterin Michaela Eislöffel und

verwies damit auf die große Bedeutung

sportlichen Engagements.

„Sport passiert

im Kopf: Er inspiriert uns, macht uns glücklich

und stärkt uns. Beim Sport knüpfen wir

Freundschaften, überwinden Vorurteile und

verfolgen gemeinsame Ziele: Sport ist deshalb

auch ein Motor für Integration. Er bietet

Verständigung über Sprach- und Kulturbarrieren

hinweg", sagt Sportdezernentin Dr. Tagrid

Yousef.

Mit der Auszeichnung wurden

folgende Einzelsportlerinnen und Teams aus

Dinslaken geehrt (Bilder in der hier genannten

Reihenfolge siehe unten):

· Kjell Reinsch

TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld e.V. (Schwimmen): Der

15 Jahre alte Schwimmer holte Bezirk Ruhrgebiet

3 mal Gold und 1 mal Silber. Bei den

NRW-Meisterschaften holte er unter anderem den

zweiten Platz im 200 Meter Schmetterling.

· Alina Sofia Czok – MTV Rheinwacht

Dinslaken e.V. (Rollkunstlauf): Die 14-jährige

Rollkunstläuferin holte unter anderem beim NRW

Kürpokal den 1. Platz, beim Frieda-Else-Ritter

Kürpokal in Bochum den 1. Platz und bei der

Landesnachwuchsmeisterschaft ebenfalls 1. Platz.

Lena Pokorska TC Rot Weiss Dinslaken e.V.

(Tennis): Die 12-Jährige hat den 1. Platz beim

Ratinger Jugendturnier um den Sparkassencup W12,

den 1. Platz beim A.I.T. Juniors Cup und den 1.

Platz beim Bezirks-Jüngsten Cup linksrheinisch

W12 gewonnen.

· Die Jüngstenmannschaft U8

- TC Rot Weiss Dinslaken (Tennis): Jonathan

Achilles (seit letztem Monat 9 Jahre alt),

Ferdinand Schmelt (8 Jahre), Helene Werry (8

Jahre) und Johannes Wille (8 Jahre) lieferten

bei allen Spielen gegen verschiedene Vereine aus

Wesel, Oberhausen und Duisburg eine tolle

Leistung und belegten am Ende der Saison den

zweiten Platz in der Tabelle.

·

Juniorinnen U12 – TC Rot Weiss Dinslaken

(Tennis): Die Juniorinnen der U12 des TC

Rot-Weiß Dinslaken sind im letzten Sommer bei

den Medenspielen (= Mannschafts-Saisonspiele) in

der höchsten Liga dieser Altersklasse im Bezirk

rechter Niederrhein (Bezirksliga) an den Start

gegangen

· Sunshine Formation – TSV

Kastell Dinslaken (Tanzen): In der

Jugendverbandsliga West JMC (Jazz und

Modern/Contemporary) dominierte das Team alle

vier Saisonturniere und sicherte sich mit

konstanten Höchstwertungen (1-1-1-1-1) den

Gesamtsieg. In der Regionalmeisterschaft Nord:

1. Platz und Titel des Regionalmeisters und bei

der Deutschen Meisterschaft in Dresden ertanzte

sich Sunshine den Deutschen Vizemeister-Titel –

bereits zum dritten Mal in Folge.

„Ich

danke euch Sportler*innen für euren tollen

Einsatz in der vergangenen Saison! Ihr tragt

dazu bei, den Namen unserer Stadt als

Botschafter*innen positiv in die Region tragen!

Dafür bin ich euch sehr dankbar“, betonte

Bürgermeisterin Eislöffel, die früher sowohl

haupt- als auch freiberuflich für den

Landessportbund NRW tätig war. Zu den

übergebenen Preisen gehörten auch

Kinogutscheine, die von der Lichtburg und dem

Stadtsportbund gesponsert wurden.

Stadt Kleve sichert frühkindliche

Bildung: 2.020 Betreuungsplätze genehmigt

Die Stadt Kleve stellt sich dem Strukturwandel

mit einem stabilen und zukunftsorientierten

Betreuungsangebot. In seiner jüngsten Sitzung

hat der Jugendhilfeausschuss grünes Licht für

insgesamt 2.020 Betreuungsplätze in Klever

Kindertageseinrichtungen und in der

Kindertagespflege gegeben.

„Seit 2022 gehen die Geburtenzahlen in

Deutschland deutlich zurück“, erklärt Markus

Koch, Leiter des Jugendamtes der Stadt Kleve.

Dies habe unmittelbare Auswirkungen auf die

Planung der Kindertagesbetreuung. „Trotz

möglicher Schwankungen rechnen wir vorerst nicht

mit einem signifikanten Rückgang der

Betreuungsplätze.“ Kleve profitiere von seiner

Attraktivität als Mittelzentrum der Region.

Strukturwandel in der frühkindlichen

Betreuung

Aktuell zeigt sich eine

bemerkenswerte Entwicklung: Noch nie waren so

viele unter Dreijährige in

Kindertageseinrichtungen untergebracht wie in

diesem Kitajahr. Erstmals übersteigt der Anteil

der U3-Kinder in Kitas den der

Kindertagespflege. „Unsere Planungen orientieren

sich stark an den Wünschen der Eltern“, so Koch

weiter. In der Kindertagespflege liegt der Fokus

nun auf qualitativer Weiterentwicklung.

Auch bei den Betreuungszeiten gibt es

strukturelle Veränderungen. Der kontinuierliche

Ausbau von Ganztagsplätzen in Kitas wurde

gestoppt. Seit Ende 2023 gilt eine Obergrenze

von 56 % Ganztagsplätzen, beschlossen vom

Jugendhilfeausschuss. „Viele Kita-Träger stoßen

an ihre Kapazitätsgrenzen – es fehlt schlicht an

Personal, um eine flächendeckende Übermittags-

oder Ganztagsbetreuung sicherzustellen“, erklärt

Koch. Eine flexiblere Gestaltung der

Betreuungszeiten könnte Abhilfe schaffen:

Familien, die individuelle Buchungszeiten wählen

können, benötigen im Durchschnitt weniger

Betreuungsstunden als Eltern mit festen

Kita-Zeiten.

Zukunftsprojekte für die

frühkindliche Betreuung in Kleve

Die Stadt

Kleve setzt weiterhin auf eine nachhaltige

Entwicklung der Betreuungsangebote. In den

kommenden Jahren entstehen Ersatzbauten für die

Kitas St. Lambertus (Donsbrüggen), St. Anna

(Materborn) und Arche Noah (Kellen). Alle drei

Einrichtungen befinden sich in der Trägerschaft

katholischer Kirchengemeinden. Zudem ist in der

Unterstadt die Planung einer neuen Kita in

freier Trägerschaft in vollem Gange.

Mit

diesen Maßnahmen stellt sich die Stadt Kleve den

Herausforderungen des Strukturwandels und sorgt

für ein bedarfsgerechtes und zukunftsfähiges

Betreuungsangebot.

Dinslaken/Duisburg:

Gedenkgottesdienste für die im Krankenhaus

Verstorbenen

Die

Krankenhausseelsorge des Evangelischen

Krankenhauses Dinslaken, des Evangelischen

Krankenhauses Duisburg-Nord und des Herzzentrum

Duisburg laden zu Gedenkgottesdiensten für die

im Krankenhaus Verstorbenen des letzten Jahres

ein.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Hauses werden die Gottesdienste gestalten. Jetzt

in der Passionszeit soll besonders den

Angehörigen Kraft und Zuversicht auf Ihrem Weg

durch die Trauer gegeben werden. Es ist eine

Gelegenheit sich gemeinsam zu vergewissern, dass

das Leben eines Menschen nicht mit dem Tod

verlischt: „Ich habe Dich bei Deinem Namen

gerufen…“, diesem Zuspruch Gottes wird in diesen

Gottesdiensten nachgespürt.

Die

Gedenkgottesdienste finden statt für das

Evangelische Krankenhaus Dinslaken:

am

Sonntag, dem 30. März 2025, um 17.00 Uhr in der

Stadtkirche, Duisburger Str. 9, 46535 Dinslaken.

Für das Evangelische Krankenhaus

Duisburg-Nord und das Herzzentrum Duisburg:

am Sonntag, dem 30. März 2025, um 17.00 Uhr in

der Ev. Kreuzeskirche Marxloh,

Kaiser-Friedrich-Straße 40, 47169 Duisburg.

Zu den Gottesdiensten sind alle Angehörigen und

alle Anteilnehmenden herzlich willkommen.

Beim Mähen die Hälfte vergessen?

Wie die Klever Wildblumenwiesen gepflegt werden

Die verschiedenen Wildblumenwiesen in Kleve sind

vor allem in den Sommermonaten schön anzusehen

und leisten einen wichtigen Beitrag zur lokalen

Artenvielfalt. Im Winter wandelt sich der

Anblick jedoch. Die meisten Pflanzen sind

verblüht oder abgestorben und nicht ganz zu

Unrecht erreichen die Stadt Kleve regelmäßig

Fragen, warum die Flächen über den Winter nicht

gemäht oder tote Pflanzenteile entfernt werden.

Wer aktuell etwa an den Klever Wiesen am

Rathaus vorbeispaziert, dem bietet sich ein

ungewohnter Anblick: Kürzlich wurden die Wiesen

zwar gemäht – allerdings nur streifenweise und

der Grünschnitt wurde liegengelassen. Was hat es

damit auf sich?

Wildblumenwiese März 2025. Während die

Osterglocken schon blühen, wurden die

Wildblumenwiesen bislang nur streifenweise

gemäht.

Wie und wann eine Blumenwiese

gemäht wird, ist individuell von den dort

vorhandenen Pflanzenarten abhängig. In der Regel

werden die Flächen einmal oder zweimal jährlich

mit einem Balkenmäher oder einer Sense gemäht,

um den Bewuchs durch starkwüchsige Gräser gering

zu halten und die Nährstoffe aus dem Boden zu

befördern. So kann eine stabile

Pflanzengemeinschaft entstehen. Es wird darauf

geachtet, die Flächen nicht zu früh zu mähen,

sodass die Samen reifen können und sich die

Pflanzen selbst aussäen.

Idealerweise werden die Flächen zudem

abschnittsweise und zeitlich gestaffelt gemäht,

denn so wird den dort ansässigen Tieren nicht

augenblicklich der komplette Lebensraum

entzogen. Einzelne Streifen oder Reststücke

werden sogar ganzjährig stehen gelassen, um den

Tieren als Rückzugsort oder

Überwinterungsmöglichkeit erhalten zu bleiben.

Grund dafür ist, dass viele Insekten in

hohlen, abgestorbenen Pflanzenteilen

überwintern, dort ihre Eier ablegen oder ihre

Kokons daran befestigen. Genau diese

abschnittsweise Mahd ist aktuell am Rathaus zu

beobachten. In den kommenden Wochen werden

weitere Streifen gemäht, bis die Wiesen im

Frühling wieder austreiben.

Die

Blumenwiesenflächen vor dem Rathaus sind als

Maßnahme des Konzeptes „Insektenfreundliches

Kleve“ angelegt worden, welches als Bestandteil

des Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve laufend

umgesetzt wird. Das Konzept sieht vor, die

Pflege und Mahd von öffentlichen Grünflächen an

den Anforderungen des Ökosystems auszurichten.

Bei Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema

erreichen interessierte Bürgerinnen und Bürger

die Stadt Kleve unter

umwelt@kleve.de.

Klever

Vorgartenwettbewerb: Anmeldungszeitraum wird

verlängert!

Am 15. Februar 2025

startete die Anmeldungsphase für den zweiten

Vorgartenwettbewerb der Stadt Kleve. Ziel des

Wettbewerbs ist es, Vorgärten in Kleve bis

Oktober möglichst insektenfreundlich und

klimaangepasst umzugestalten. Aufgrund der

bisher geringen Anmeldezahlen wird der

Anmeldungszeitraum bis zum 30. April 2025

verlängert. Auf den erstplatzierten Vorgarten

wartet ein Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro.

Laden zur Teilnahme am Vorgartenwettbewerb der

Stadt Kleve ein (v.l.): Klimaanpassungsmanagerin

Merle Gemke, Grünplaner Luc Boekholt und

Klimaschutzmanager Christoph Bors.

Der diesjährige Vorgartenwettbewerb lädt alle

Kleverinnen und Klever dazu ein, sich Gedanken

über die klimaangepasste Gestaltung ihrer

Vorgärten zu machen. Um am Vorgartenwettbewerb

teilzunehmen, braucht es nichts als ein paar

aktuelle Fotos des eigenen Vorgartens und eine

grundlegende Idee zur Umgestaltung. In einigen

kurzen Sätzen wird die zusammengefasst, mitsamt

den Fotos an die Stadt Kleve gesendet und schon

ist man für den Wettbewerb registriert.

Nach der Registrierung haben Teilnehmerinnen und

Teilnehmer bis zum 31. Oktober 2025 Zeit, ihren

Vorgarten umzugestalten und davon Fotos zu

schießen. Auf die Gewinnerinnen und Gewinner

warten Preisgelder in Höhe von insgesamt 4.500

Euro!

Wer kann am Wettbewerb teilnehmen?

Teilnehmen kann grundsätzlich jede Kleverin und

jeder Klever mit Vorgarten. Es können nicht nur

große, ausladende Vorgärten einen Preis gewinnen

und es kommt auch nicht zwingend darauf an,

Pflastersteine, Kies oder Schotter aus dem

eigenen Vorgarten zu verbannen. Auch

Rasenflächen und spärlich bepflanzte Vorgärten

haben das Potenzial, nachhaltig umgestaltet und

ökologisch aufgewertet zu werden. Sie sind damit

ebenso teilnahmeberechtigt, wie vollständig

versiegelte Vorgärten.

Auch die Größe des

Gartens ist nicht ausschlaggebend. Ein kleiner

Garten kann einen großen Beitrag zur

Klimaanpassung und Artenvielfalt leisten. Die

Umgestaltung kann dabei denkbar einfach sein:

Kies, Schotter oder Pflastersteine raus und

Pflanzen rein, schon ist der wichtigste Schritt

getan.

Die entnommenen Materialien

können über drei kostenfreie „Tegel-Taxis“, die

unter allen Teilnehmenden verlost werden,

abgefahren werden. Dazu wird von den USK jeweils

ein Big-Bag auf das Grundstück gestellt, welcher

mit Pflastersteinen, Kies oder Schotter gefüllt

werden kann. Anschließend wird dieser Big-Bag

von den USK wieder abgeholt.

Muss die

Umgestaltung durch eine Firma erledigt werden?

Die Umgestaltung und folgende Umsetzung muss

nicht unbedingt von professionellen Planern oder

Garten- und Landschaftsbauern umgesetzt werden,

sondern kann auch von jedem selbst in die Hand

genommen werden. Ein mit 500 Euro Preisgeld

dotierter Sonderpreis wird die

Vorgartenumgestaltung auszeichnen, die am

einfachsten umsetzbar und am pflegeleichtesten

ist, dennoch aber eine große Wirkung entfaltet.

Alle Informationen zum Vorgartenwettbewerb

der Stadt Kleve finden Interessierte unter

www.kleve.de/vorgartenwettbewerb. Für Fragen

steht Stadt Kleve telefonisch unter 02821/84-408

oder per E-Mail an umwelt@kleve.de zur

Verfügung.

Wesel: Umwelt- und

Planungsausschuss informiert über Kopfbaumpflege

Der Kopfbaum prägt den Niederrhein Kreis Wesel.

Die Kopfweide stellt nicht nur das Wappen des

Kreises Wesel dar, sondern ist das prägende

Element der niederrheinischen Kulturlandschaft.

Ihr naturschutzfachlicher Mehrwert ist enorm.

Zahlreiche Tierarten sind in großem Maße von der

Kopfweide abhängig, ob als Brut-, Fraß- oder

Wohnstätte.

Die Pflege - das

sogenannte Schneiteln - der Kopfgehölze ist

unerlässlich, um deren Auseinanderbrechen zu

verhindern. In den Landschaftsplänen des Kreises

Wesel sind die Kopfbäume als geschützte

Landschaftsbestandteile festgesetzt. Sie

unterliegen damit besonderen Schutzvorgaben und

für ihre Erhaltung sind konkrete Pflegemaßnahmen

verankert.

Die Untere

Naturschutzbehörde des Kreises setzt diese

Maßnahmen in Abstimmung mit Eigentümern und

Nutzungsberechtigten freiwillig um. Auf

Grundlage der vergangenen Förderabwicklung

konnte der Kreis Wesel durch die pauschale

Unterstützung in der Vergangenheit jährlich bis

zu 1.000 Kopfbäume fachgerecht von

EhrenamtlerInnen, EigentümerInnen und

BewirtschafterInnen pflegen lassen.

Zum

Ende des Jahres 2024 ist die bisherige

Fördergrundlage nach dem Europäischen

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des

ländlichen Raumes (ELER) ausgelaufen. Für die

Schnittperiode 2024/2025 lagen der

Kreisverwaltung 1.235 Anträge zur Kopfbaumpflege

vor. Trotz der weggefallenen Förderung konnte

durch die kurzfristige Umwidmung von

Kreismitteln in Höhe von 26.700 Euro die Pflege

von 438 akut pflegebedürftigen Kopfbäumen

beauftragt werden.

Eine alternative

pauschale Förderung ist nach den nun hierfür

geltenden Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa)

nicht vorgesehen. Dies stellt aktuell vor allem

die kopfbaumreichen Kreise Wesel und Kleve vor

besondere Herausforderungen: Die bisher

durchgeführte pauschale Förderung der

Kopfbaumpflege mit 60 Euro pro Kopfbaum

(Gesamtvolumen: 60.000 Euro pro Jahr) ist nicht

mehr komplett gegenfinanziert, es verbleibt

voraussichtlich ein Eigenanteil von 20 % bei der

beantragenden Kommune.

Zuwendungsfähig sind außerdem nur noch die im

Rahmen des Kopfbaumschnitts entstehenden

Ausgaben für Fremdleistungen, die von der

Kreisverwaltung unter erheblichem personellen

Mehraufwand vergeben werden müssten. Anders als

bisher sind dann Eigenleistungen von

Privatpersonen, Vereinen und Verbänden nicht

mehr förderfähig. Diese führten die

Kopfbaumpflege im Kreis Wesel bisher

hauptsächlich durch.

Helmut Czichy,

zuständiges Vorstandsmitglied für den Bereich

Naturschutz, erläuterte dem Fachausschuss, was

dies für den Kreis Wesel in Zahlen bedeutet:

Dürfen künftig nur noch Fachfirmen und nicht

mehr EhrenamtlerInnen oder Landwirtinnen und

Landwirte die Kopfbaumpflege durchführen,

stiegen die Kosten von 60 auf geschätzt 150 Euro

pro Baum.

Von diesen 150 Euro verbliebet

ein Eigenanteil von 20 % - also 30 Euro – beim

Kreis Wesel, bei 1.000 Kopfbäumen pro Jahr

ergebe sich gegenüber der vorgeschlagenen

vollständigen Finanzierung über Eigenmittel zwar

eine Einsparung von 30.000 Euro für den

Kreishaushalt.

Wegen des hohen

bürokratischen Aufwandes, der mit der

erforderlichen Ausschreibung, Fremdvergabe und

Leistungsabwicklung verbundenen sei, müsste

diese Einsparung aber mit zusätzlichen

Personalkosten erkauft werden. Am Ende ergebe

sich eine jährliche Mehrbelastung von ca. 14.000

Euro für den Kreishaushalt. Dieser zusätzliche

bürokratische Aufwand passe nicht mehr in die

Zeit und lehne er insofern strikt ab.

Daher, so der zuständige Fachdienstleiter Klaus

Horstmann, sei es für den Kreis Wesel günstiger,

bei dem bisherigen Verfahren der pauschalen

Förderung zu bleiben und die 60.000 Euro für die

Pflege von bis zu 1.000 Kopfbäumen pro Jahr

künftig als Eigenmittel ohne Gegenfinanzierung

zur Verfügung zu stellen.

Dieses

Vorgehen biete außerdem den Vorteil, dass das

Ehrenamt, welches in vielen Fällen die Pflege

übernehme, weiterhin hinreichend gewürdigt

würde. In den Fällen, in denen die

EigentümerInnen und BewirtschafterInnen –

vielfach Landwirtinnen und Landwirte – die

Pflege selbstständig durchführen, müsste kein

beauftragtes Fremdunternehmen die Flächen

betreten bzw. befahren. So entstünde kein

Risiko, dass durch Dritte verursachte Schäden

abgewickelt und beglichen werden müssten.

Da auch die Mitglieder des Umwelt- und

Planungsausschusses geschlossen hinter dem Weg

des Bürokratieabbaus standen, stimmten sie

diesem Beschlussvorschlag der Verwaltung

einstimmig zu. Die endgültige Entscheidung

trifft der Kreistag in seiner Sitzung am 10.

April 2025.

Die Kreise Wesel und Kleve

haben das zuständige Landesministerium für

Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz bereits

auf die bestehende Problematik hingewiesen und

darum gebeten, diese im Rahmen der Novellierung

der Förderrichtlinien angemessen zu

berücksichtigen.

Ziel ist es, künftig

wieder zu einer pauschalen Förderung der

Kopfbaumpflege über eine Festbetragsfinanzierung

zurückzukehren. Dies wäre nicht nur im Sinne

einer effizienteren Mittelverwendung, sondern

würde auch das wertvolle ehrenamtliche

Engagement weiterhin unterstützen.

Moers: Markt zieht vorübergehend auf den

Kastellplatz – Parkverbot an Markttagen

Der Moerser Wochenmarkt ist nicht weg, sondern

nur für knapp fünf Wochen verlegt. Vom 8. April

bis zum 9. Mai findet er dienstags und freitags

sowie wegen Karfreitag am Donnerstag, 17. April,

nicht auf dem Neumarkt, sondern ein paar Meter

weiter auf dem Kastellplatz statt.

Während der Leitungsarbeiten am Neumarkt müssen

die Kundinnen und Kunden auf Frisches vom Markt

nicht verzichten. Die Händler bauen ihre Stände

auf dem Kastellplatz auf. (Foto: Pressestelle)

An den Zeiten ändert sich nichts: Die

Händler bieten ihre Waren von 8 bis 14 Uhr an.

Grund für die Verlegung sind Arbeiten von Enni

am Neumarkt. Die Stromnetze werden erneuert und

Kanäle saniert.

Kein Parken dienstags

und freitags von 5.30 bis 15.30 Uhr

Auf dem

Kastellplatz ist der hintere Bereich für die

Stände reserviert. Deshalb ist dort von 5.30 bis

15.30 Uhr das Parken verboten. Damit der Markt

reibungslos starten kann, müssten dort

abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die

vorderen Reihen können weiterhin als Parkplatz

genutzt werden. Entsprechende Hinweise und

Schilder weisen rechtzeitig auf das Parkverbot

und die Verlegung hin.

Nächste Marktsprechstunde in Meerbeck am 26.

März 2025

Informationen und Beratungen rund ums Ehrenamt

und die Stadtteilentwicklung gibt es bei der

nächsten Marktsprechstunde in Meerbeck am

Mittwoch, 26. März. Von 10 bis 12 Uhr lädt das

Stadtteilbüro Neu_Meerbeck gemeinsam mit der

Freiwilligenzentrale Moers der Grafschafter

Diakonie dazu auf dem Meerbecker Wochenmarkt

(Ecke Lindenstraße/Bismarckstraße) ein.

Neben Tipps und Beratungsmöglichkeiten für

ehrenamtliches Engagement in Meerbeck und

Hochstraß gibt es Infos zu verschiedenen

Freiwilligendiensten, wie dem Freiwilligen

Sozialen Jahr (FSJ), und Einblicke in die

Entwicklung der Stadtteile Meerbeck und

Hochstraß. Interessierte können sich zudem

direkt mit dem Team des Stadtteilbüros

austauschen und mehr über aktuelle Projekte

erfahren.

Für weitere Informationen

steht das Stadtteilbüro Neu_Meerbeck telefonisch

unter 0 28 41/201 – 530 sowie online unter stadtteilbuero.meerbeck@moers.de zur

Verfügung.

vhs Moers –

Kamp-Lintfort: Infos über den Weg zur

klimaneutralen Wärmeversorgung

Wie sieht die Zukunft der klimaneutralen

Wärmeversorgung in Moers aus? Am Dienstag, 1.

April, können sich Bürgerinnen und Bürger von

17.30 bis 19.30 Uhr darüber informieren und

aktiv mitdiskutieren. Im Sitzungssaal des Alten

Landratsamts, Kastell 5b, gibt das Projektteam

Einblicke in den aktuellen Planungsstand und

einen Ausblick auf die Schwerpunkte der

künftigen Wärmeinfrastruktur in Moers.

Die Veranstaltung wird zusätzlich online

übertragen, sodass möglichst viele teilnehmen

können. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich

anschließend bei Snacks und Getränken über das

Thema auszutauschen. Die Veranstaltung ist eine

Kooperation mit der vhs Moers – Kamp-Lintfort.

Eine Anmeldung ist erforderlich.

Klimagerechte und für alle tragbare Lösung

Die Kommunale Wärmeplanung ist ein strategisches

Planungsinstrument zur Umgestaltung des

Wärmesektors in eine klimaneutrale Zukunft.

Hierbei werden lokale Akteure einbezogen. Eine

gründliche Analyse des Status quo und die

Erhebung von Potenzialen in Moers sollen eine

klimagerechte und für alle Mitbürgerinnen und

Mitbürger tragbare Lösung ermöglichen.

Die Stadt Moers stellt sich dieser

Herausforderung in Kooperation mit der ENNI

Energie & Umwelt Niederrhein GmbH und der BMU

Energy Consulting GmbH. Weitere Informationen

zur Wärmeplanung unter

https://waermeplanung-moers.de/.

Fragen an das Projektteam per E-Mail an waermeplanung@moers.de.

Anmeldungen zur Veranstaltung (im Alten

Landratsamt oder online) bei der vhs Moers –

Kamp-Lintfort unter Telefon 0 28 41 / 201-565

oder online: www.vhs-moers.de (Suchbegriff:

‚Wärmeplanung‘).

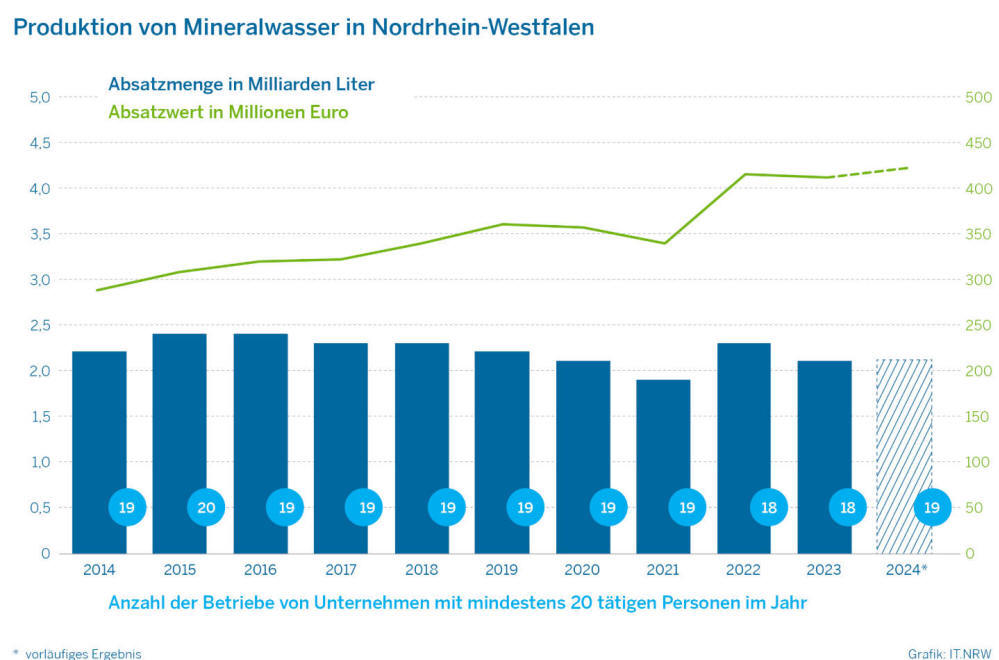

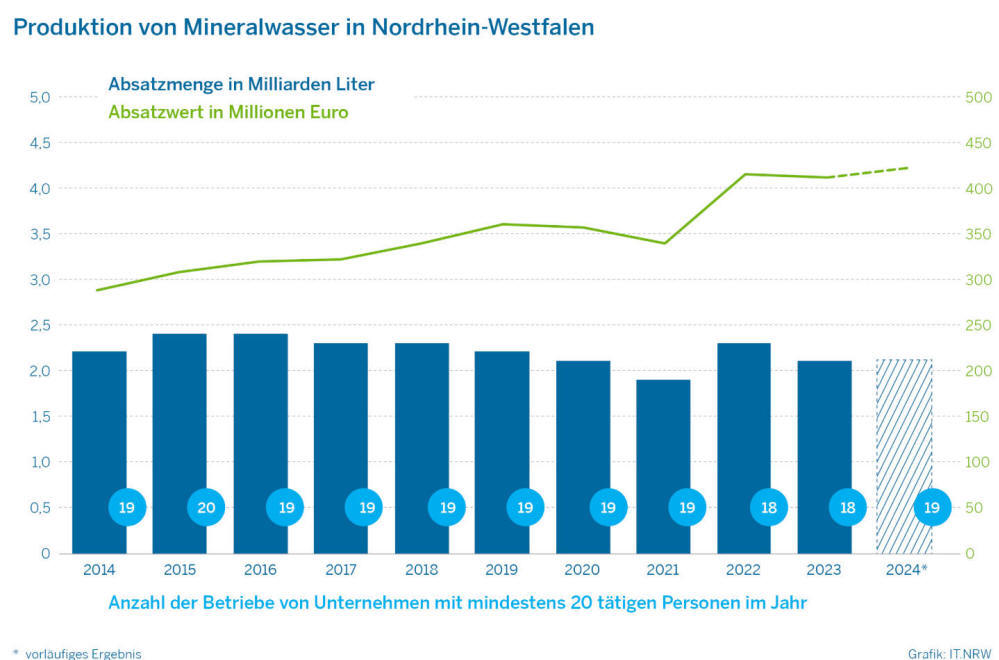

NRW-Industrie: 2024 sank die

Mineralwasserproduktion um 2,6 Prozent

Im Jahr 2024 sind nach vorläufigen Ergebnissen

in 19 der 9 747 produzierenden Betriebe des

nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes

2,1 Milliarden Liter natürliches Mineralwasser

(mit und ohne Kohlensäure) produziert worden.

Die Menge war damit um 2,6 Prozent bzw.

55,9 Millionen Liter niedriger als ein Jahr

zuvor.

Wie das Statistische Landesamt anlässlich

des „Weltwassertages” am 22. März 2025 mitteilt,

belief sich die Produktionsmenge rein

rechnerisch auf 5,8 Millionen Liter

Mineralwasser pro Tag. Diese Menge würde

ausreichen, um jede Einwohnerin bzw. jeden

Einwohner in Nordrhein-Westfalen täglich mit

einem großen Glas Wasser (0,32 Liter) zu

versorgen.

Die Produktionsmenge ist

seit 2014 annähernd konstant. Im Jahr 2021 war

sie mit 2,0 Milliarden Litern am niedrigsten.

Über 60 Prozent mehr Mineralwasser mit wenig

oder ohne Kohlensäure produziert Von den

2,1 Milliarden Liter Mineralwasser entfielen

etwa 1,3 Milliarden Liter auf Mineralwasser mit

wenig oder ohne Kohlensäure und etwa

820 Millionen Liter auf Mineralwasser mit

klassischem (hohen) Kohlensäuregehalt

(„Sprudel”); im Jahr 2024 wurde damit 60 Prozent

mehr Mineralwasser mit wenig oder ohne

Kohlensäure produziert als Sprudelwasser.

Der überwiegende Teil der Produktion im

Jahr 2024 (98,3 Prozent) war für den Absatz

bestimmt. Die restlichen 1,7 Prozent wurden von

den produzierenden Betrieben in NRW zu anderen

Getränken (z. B. Schorle, Limonade u. Ä.)

weiterverarbeitet. Die Regierungsbezirke

Düsseldorf und Detmold hatten den größten Anteil

an der NRW Produktion 1,5 Milliarden Liter bzw.

71,1 Prozent der NRW-Produktion von

Mineralwasser entfielen auf Betriebe der

Regierungsbezirke Düsseldorf und Detmold.

Durchschnittlicher Absatzwert seit 2014

um über 50 Prozent gestiegen Die zum Absatz

bestimmte Menge des 2024 in NRW hergestellten

Mineralwassers hatte einen Wert von

420,3 Millionen Euro; das waren nominal

10,5 Millionen Euro bzw. 2,6 Prozent mehr als

ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Absatzwert

je Liter Mineralwasser betrug 20,0 Cent und war

damit um 4,7 Prozent höher als 2023.

Gegenüber den Jahr 2014 stieg er um nominal

52,8 Prozent (damals: 13,1 Cent je Liter). Rund

18 Prozent der gesamtdeutschen Produktion

entfiel auf NRW Bezogen auf das Jahr 2023, für

welches bereits endgültige Ergebnisse auf

Bundesebene vorliegen, lag der NRW-Anteil an der

bundesweiten Produktion von Mineralwasser von

damals 12,5 Milliarden Litern bei 17,6 Prozent.

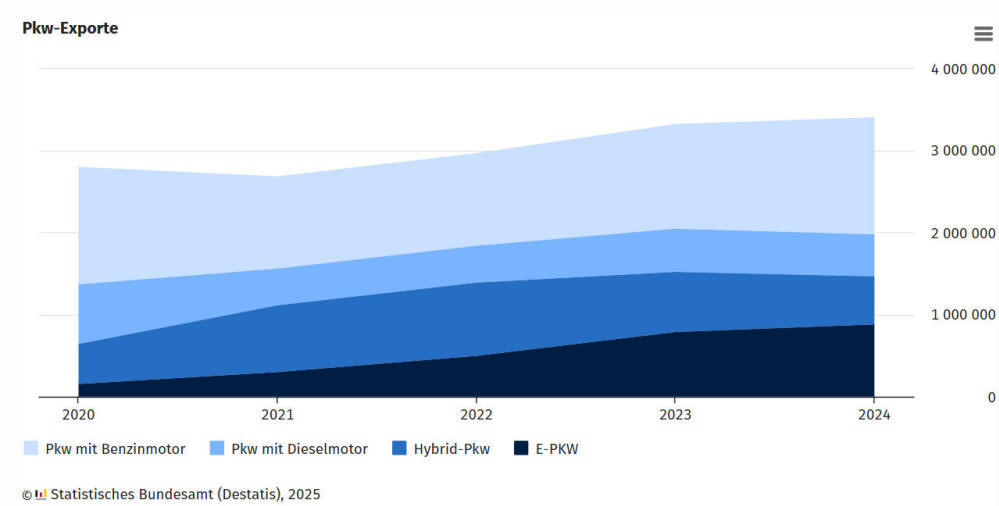

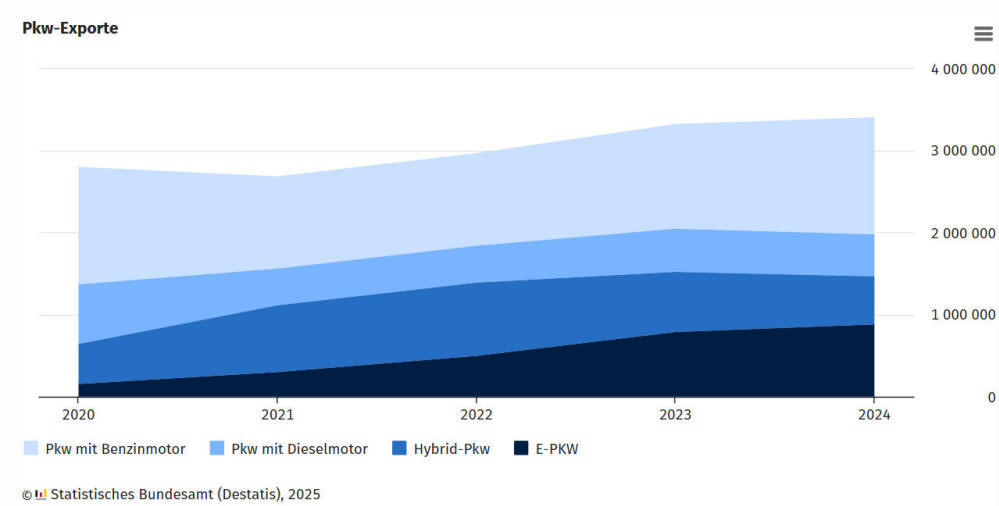

3,4 Millionen neue Autos im

Jahr 2024 aus Deutschland exportiert

• 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0

Milliarden Euro exportiert

• 25,9 % davon

waren reine E-Autos • Importiert wurden 1,8

Millionen neue Pkw

Im Jahr 2024 wurden

rund 3,4 Millionen neue Pkw im Wert von 135,0

Milliarden Euro aus Deutschland exportiert.

Damit stieg der Export mengenmäßig im Vergleich

zum Jahr 2023 um 2,5 % an. Wertmäßig ging der

Export von neuen Pkw leicht um 1,3 % zurück. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

waren das größte Abnehmerland die Vereinigten

Staaten mit einem Anteil von 13,1 % aller

exportierten neuen Fahrzeuge. Auf den Rängen

zwei und drei folgen das Vereinigte Königreich

(11,3 %) und Frankreich (7,4 %).

881 000 exportierte Pkw waren reine E-Autos

Der Export von Pkw, die ausschließlich

elektrisch betrieben werden, nahm im Jahr 2024

mengenmäßig um 11,9 % auf 881 000 Pkw zu und

erreichte damit einen Anteil von 25,9 % an allen

exportierten Pkw. Wichtigste Antriebsart bei den

exportierten Automobilen war wie in den

Vorjahren der Benzinmotor mit einem Anteil von

42,0 % (1,4 Millionen Pkw). Hybridfahrzeuge

erzielten einen Anteil von 17,2 % (584 000 Pkw),

gefolgt von Dieselfahrzeugen mit einem Anteil

von 15,0 % (512 000 Pkw).

1,8 Millionen

neue Pkw importiert

Nach Deutschland

importiert wurden im Jahr 2024 insgesamt 1,8

Millionen neue Pkw. Gegenüber dem Vorjahr 2023

sanken die Einfuhren mengenmäßig um 11,5 % und

wertmäßig um 12,8 %. Auch bei den importierten

Fahrzeugen war der Benzinmotor die häufigste

Antriebsart mit 40,3 % oder 742 000 Pkw, gefolgt

vom Dieselmotor mit 24,4 % der importierten

Fahrzeuge. Hybridfahrzeuge machten einen Anteil

von 22,0 % und reine E-Autos von 13,3 % aus. Die

Importe von Pkw mit reinem Elektromotor (244 000

Pkw) gingen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2023

um 46,0 % zurück (2023: 451 000 Pkw).

Freitag, 21. März

2025

Kreis Kleve: Bunte Socken markieren den

Welt-Down-Syndrom-Tag

Mit bunten

Socken machen Landrat Christoph Gerwers sowie

die Bürgermeisterin und Bürgermeister auf den

Welt-Down-Syndrom-Tag am 21.03. aufmerksam.

Viele bunte Socken bei der Konferenz der

Bürgermeisterin und Bürgermeister und des

Landrats des Kreises Kleve. Foto: ©Gemeinde

Kranenburg – Ann-Cathrin Coenen Landrat,

Bürgermeisterin und Bürgermeister beteiligen

sich am Aktionstag

Das Datum steht

für Trisomie 21 – eine Chromosomenstörung, die

ein zusätzliches Chromosom 21 hervorruft,

welches dann beim Genträger in dreifacher Form

vorhanden ist. An diesem Aktionstag wird

weltweit für Chancengleichheit und

Selbstbestimmung geworben. Das Tragen

verschiedenfarbiger Socken wurde in den

vergangenen Jahren zum Symbol des

Welt-Down-Syndrom-Tages.

Bei der

„Bunte-Socken-Aktion“ geht es darum, die

Vielfalt und Einzigartigkeit eines jeden

Menschen als Bereicherung der Gesellschaft zu

sehen. „Wir möchten mit dieser einfachen, aber

wirkungsvollen Geste zeigen, dass Vielfalt

unsere Gesellschaft bereichert. Es ist normal,

verschieden zu sein – und genau das feiern wir

heute!“, betont Landrat Christoph Gerwers.

Niklas Beyer, Inklusionsbeauftragter des

Kreises, lädt dazu ein, sich an der Aktion zu

beteiligen: Am 21. März zwei verschiedene Socken

tragen, ein Foto davon machen und es mit den

Hashtags #bunteSockenfürVielfalt und #WDSD25

teilen.

Dunkel wird’s in Dinslaken:

Earth Hour findet am 22. März statt

In der Stadt wird es auch in diesem Jahr wieder

für eine ganze Stunde dunkel, das Licht am

Rathaus, im Stadthaus, im Museum und an der

Kathrin-Türks-Halle wird ausgeschaltet. Ein

starkes Zeichen für den Klimaschutz.

Am

Samstag, den 22. März 2025, um 20.30 Uhr, findet

unter dem Motto „Licht aus. Stimme an. Für einen

lebendigen Planeten.“ die nächste Earth Hour

statt. Diese weltweite Aktion fordert Menschen,

Unternehmen und Städte dazu auf, das Licht

auszuschalten, um die Dringlichkeit des

Klimaschutzes zu verdeutlichen.

Die

Earth Hour hat in den letzten Jahren an

Bedeutung gewonnen, da die Auswirkungen des

Klimawandels immer offensichtlicher werden.

Waldbrände, Dürren und Überflutungen haben uns

erneut die dramatischen Folgen der Klimakrise

vor Augen geführt. Dieses Jahrzehnt wird

entscheidend dafür sein, ob wir die Erderhitzung

auf ein kontrollierbares Maß begrenzen können,

andernfalls drohen vermehrte

Extremwetterereignisse, der Verlust von

Lebensräumen und das Aussterben vieler Arten.

Um auf diese bedrohliche Entwicklung

aufmerksam zu machen, bleiben weltweit berühmte

Bauwerke sowie Büros, Häuser und Wohnungen für

eine Stunde dunkel. Auch die Stadt Dinslaken

schließt sich dieser globalen Bewegung an. Die

Besonderheit in unserer Stadt: Die Gebäude

bleiben die ganze Nacht verdunkelt.

Der

WWF und die Stadt Dinslaken rufen alle

Bürgerinnen und Bürger auf, sich aktiv an der

Earth Hour 2025 zu beteiligen und auch das Licht

in den eigenen vier Wänden auszuschalten.

Kerzenlicht sorgt dabei für eine stimmungsvolle

Atmosphäre. Jeder Beitrag zählt, um ein Zeichen

für den Klimaschutz zu setzen und die politische

Unterstützung für dringende Klimamaßnahmen zu

stärken. Machen Sie mit!

Infoveranstaltung zur kommunalen

Wärmeplanung in Moers

Referenten/Referentin: Daniel Rosengarten, Björn

Uhlemeyer, Larissa Schlie Nordrhein-Westfalen

hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis

2045 klimaneutral zu wirtschaften. Ein

entscheidender Schritt ist dabei die Wärmewende

mit erneuerbaren Energien. Seit Inkrafttreten

des Landeswärmeplanungsgesetzes am 19. Dezember

2024 sind alle Gemeinden des Landes

verpflichtet, kommunale Wärmepläne zu erstellen.

Die Stadt Moers, mit über 100.000

Einwohnern, muss ihren Plan bis zum 30. Juni

2026 vorlegen. Bereits im Juli 2024

unterzeichneten Bürgermeister Christoph

Fleischhauer, ENNI-Vorstand Stephan Krämer und

Dr. Kai Steinbrich eine Vereinbarung, die den

Grundstein für die strategische Wärmeplanung

legte. Seit September 2024 arbeitet ein

Projektteam aus Mitarbeitenden der

Stadtverwaltung, der ENNI und der BMU Energy

Consulting GmbH an einem umfassenden Plan, um

eine flächendeckende, klimaneutrale

Wärmeversorgung für Moers sicherzustellen.

Im Rahmen dieser Infoveranstaltung

informiert das Projektteam über den aktuellen

Planungsstand und gibt einen Ausblick auf die

Schwerpunkte der künftigen Wärmeinfrastruktur in

Moers. Die Veranstaltung findet hybrid statt,

sodass möglichst viele Interessierte teilnehmen

können. Teilnehmende vor Ort haben im Anschluss

die Möglichkeit, bei einer leichten Verpflegung

in den Austausch zu treten.

Bei

Fragen an das Projektteam, können Sie sich gerne

per Mail an waermeplanung@moers.de wenden.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über die

Zukunft der klimaneutralen Wärmeversorgung in

Moers zu informieren und aktiv mitzudiskutieren!

In Kooperation mit dem Fachdienst

Freiraum- und Umweltplanung der Stadt Moers.

Kurs Nr.: F10430E Eine Anmeldung ist unbedingt

erforderlich. Falls Sie online teilnehmen

wollen, geben Sie das bitte bei der Anmeldung

an. Der Link wird Ihnen zwei Tage vor der

Veranstaltung zugesandt. Die Veranstaltung ist

kostenlos. Veranstaltungsdatum 01.04.2025 -

17:30 Uhr - 20:30 Uhr. Veranstaltungsort Altes

Landratsamt.

Moers: Verdiente

Schiedsleute beim Amtsgericht verabschiedet

Zu ihrer regelmäßigen Versammlung trafen sich

die Schiedsleute der Städte Moers und

Neukirchen-Vluyn am Donnerstag, 13. März, in den

Räumlichkeiten des Amtsgerichts Moers. Bei dem

Treffen dankten der stellvertretende Direktor

des Amtsgerichts Bernhard Schröer und

Diplom-Rechtspflegerin Sina Gidaszewski den

ausgeschiedenen Schiedspersonen für ihre

langjährige Tätigkeit.

(Foto: pst)

Ausgeschieden sind Alfred

Mock und Werner Louven. Mock war Schiedsmann im

Bezirk 5 (Hochstraß, Scherpenberg). Sein

Nachfolger ist Jürgen Klein. Louven war im

Bezirk 4 (Hülsdonk, Moers-Mitte) tätig, den nun

Jan-Wilhelm Sperveslage übernommen hat. Beide

Schiedsmänner haben sich durch ihren Einsatz für

sachgerechte Einigungen um das Wohl der Stadt

Moers verdient gemacht.

Die

insgesamt sieben Schiedsfrauen und Schiedsmänner

der Stadt Moers üben ebenso wie die zwei

Schiedspersonen der Stadt Neukirchen-Vluyn eine

wichtige Aufgabe für den Rechtsfrieden aus.

Insbesondere in nachbarrechtlichen

Streitigkeiten gelingen den Schiedspersonen

immer wieder schnelle, kostengünstige und

pragmatische Lösungen, die allen Beteiligten den

Gang zum Gericht ersparen können.

Entwicklung des Innovationscampus Wesel

geht weiter voran – erste Projekte mit lokalen

Unternehmen beantragt

Zur aktuellen

Entwicklung am Innovationscampus Wesel hat die

Stadt Wesel gemeinsam mit Vertretern der

Hochschulen, dem Beratungsunternehmen Hattinger

Büro und der Firma LASE PeCo Systemtechnik GmbH

die Ratsmitglieder in der Ratssitzung am 18.

März 2025 ausführlich informiert.

Die

Kooperation der Hochschulen Rhein-Waal (HSRW)

und Ruhr-West (HRW) mit lokalen Unternehmen in

Wesel hat bereits vor der offiziellen Gründung

des Innovationscampus zu gemeinsamen Projekten

geführt, die mit Fördergeldern umgesetzt werden

sollen.

So wurde auf Basis von

Rückmeldungen der Unternehmen im Förderprogramm

„Innovationswettbewerb NeueWege.IN.NRW“ im

Februar 2025 ein Antrag mit einem Fördervolumen

von über 2,5 Millionen Euro eingereicht. Der

Fokus liegt auf einer Verkehrsflussmessung im

Gewerbegebiet „Am Schornacker“.

Um für

alle Verkehrsteilnehmenden den Verkehrsfluss zu

optimieren und die Risiken zu minimieren, soll

ein digitaler Zwilling mit der dafür notwendigen

Sensorik für das Gewerbegebiet entwickelt

werden. Beteiligt sind das Weseler Unternehmen

LASE PeCo Systemtechnik GmbH, die Hochschule

Ruhr-West und die Bergische Universität

Wuppertal.

„Die Technologie wird in Wesel

und für alle Verkehrsteilnehmenden vor Ort

weiterentwickelt“, so Henry Florin,

Geschäftsführer der LASE PeCo gestern – „Ohne

den Impuls aus dem InnoCampus hätten wir dieses

schlagkräftige Antragskonsortium für Wesel nicht

zusammen bekommen.“

Und ein zweites

Förderprojekt im Förderprogramm „Nachhaltige

Städtische Mobilität für alle“ knüpft daran an.

Hier werden Maßnahmen einer zukunftssicheren und

nachhaltigen Modernisierung des Verkehrssystems

in Städten und Regionen gefördert. Die Stadt

Wesel beantragt mit Unterstützung der Expertise

im Innovationscampus und den beteiligten

Forschungsinstituten die Umgestaltung der völlig

in die Jahre gekommenen Grünstraße.

Ergänzend zu investiven städtebaulichen

Maßnahmen sollen die Verkehrsflüsse im

Stadtgebiet in einem digitalen Zwilling

abgebildet werden, um zukünftige Entscheidungen

zu Sanierung, Modernisierung und Neugestaltung

des Verkehrsraums auf einer wesentlich besseren

Datengrundlage treffen zu können.

Darüber hinaus wurde ein Qualifizierungsangebot

“Modulare Bildungsangebote“ vorgestellt. Die

Hochschulpartner, lokale Unternehmen, die

Bundesagentur für Arbeit und die Volkshochschule

entwickeln ein für alle Bildungswege offenes

Karriereprogramm für Schüler*innen,

Auszubildende, Studierende und Fach- und

Führungskräfte aus Wesel.

„Der

Innovationscampus in Wesel zeigt schon jetzt

sehr deutlich, welchen Mehrwert die Kooperation

für die Unternehmen und die Stadt bringen kann –

und wir stehen damit erst am Anfang!“, fasst

Professor Oliver Locker-Grütjen, Präsident der

HSRW, die vielfältigen Aktivitäten der letzten

Monate zusammen.

Hintergrundinformationen

zum Innovationscampus Wesel

In enger

Kooperation mit den benachbarten Hochschulen

Rhein-Waal (HSRW) und Ruhr-West (HRW) wird der

Innovationscampus von der Stadt Wesel entwickelt

als Plattform zur Zusammenarbeit zwischen der

lokalen Wirtschaft und den Hochschulen der

Region.

Auf Initiative von Rainer

Benien, Beigeordneter der Stadt Wesel, und

Wendelin Knuf, Wirtschaftsförderer der Stadt

Wesel, wurde das Konzept seit 2023 in engem

Austausch mit Professor Dr. Oliver

Locker-Grütjen, Präsident der HSRW, und der

Expertise des Beratungsunternehmens HATTINGER

BÜRO GmbH ausgearbeitet. Der Rat der Stadt Wesel

hat die Umsetzung einstimmig befürwortet.

Seither treiben die Stadt Wesel und die

Hochschulen den Innovationscampus Wesel unter

Einbindung der lokalen Unternehmen mit Nachdruck

voran.

Perspektivisch sollen auch

Räumlichkeiten für den Austausch von

Wissenschaft, Unternehmen und Bürger*innen als

Innovationszentrum in Wesel entstehen. Hierfür

bietet ein Neubau der Niederrheinhalle in der

Kombination mit Forschungs-, Entwicklungs- und

Lehrmöglichkeiten für die umliegenden

Hochschulen ideale Voraussetzungen.

Ein

Architekturbüro wurde mit einer Vorplanung inkl.

Kostenschätzung für den Innovationscampus Wesel

inkl. einer Stadthalle beauftragt. Derzeit

finden dazu Abstimmungen mit den beteiligten

Hochschulen statt.

Inhaltlich fokussiert

der Innovationscampus Wesel auf die Themen

Nachhaltigkeits-transformation und Logistik, die

für die Region von zentraler Bedeutung sind.

Hier braucht es dringend zukunftsfähige Ansätze

für die Region, die am Innovationscampus

anwendungsbezogen und im engen Austausch mit den

Unternehmen in der Region entwickelt werden. Für

erste konkrete Projekte haben die

Projektbeteiligten erste Fördermittel zusammen

mit lokalen Unternehmen beantragt.

Das

Interesse und das Engagement der Unternehmen in

Wesel ist enorm und zeigt den großen Bedarf. Es

haben bereits über 20 Unternehmen ihre

Beteiligung durch eine Absichtserklärung (Letter

of Intent) unterstrichen und laufend kommen

weitere interessierte Unternehmen hinzu. Bei

Interesse wenden Sie sich gerne an die

Wirtschaftsförderung der Stadt Wesel.

Moers: Keine Bereitschaft zur vollen

Kostenübernahme bei Dualen Systemen

Verwaltungsrat entschied schrittweisen Abzug von

wenig genutzten Containern

Die im

Moerser Stadtgebiet verteilten Glascontainer

sind bei Bürgern beliebt. An den Standorten hat

die ENNI Stadt & Service aber hohe

Reinigungsaufwände und Kosten, die die für die

Verwertung von Verpackungsabfällen zuständigen

Dualen Systeme nicht in einem angemessenen

Verhältnis tragen wollen. Um Kosten zu senken,

beschloss der Verwaltungsrat der Enni daher

gestern in der ersten Sitzung des Jahres 13 der

heute 55 Containerstandorte bis 2026

stufen-weise zurückzubauen.

•

Erweitern wird Enni hingegen den Nutzungskatalog

für ihre Sport- und Bädereinrichtungen. Gestern

beschloss der Verwaltungsrat auf-grund der

gestiegenen Nachfrage, dass Privatpersonen und

Unternehmen neben den großen Hallen gegen eine

Gebühr jetzt auch Locations wie das Foyer der

Eventhalle, die komplette Swingolf-Anlage oder

die Wiese im Freibad So-limare zu festen

Entgelten anmieten können. Auch hier wird Enni

bei Veranstaltungen mit gemeinnützigem oder

nicht kommerziellem Hintergrund eine

Sonder-kondition einräumen.

• Weiter

beschloss das Gremium, drei städtische

Trinkwasserbrunnen zu betreiben und den

gesetzlich geforderten Gleichstellungsplan

fortzuschreiben. Mit dem hält Enni an den

Maßnahmen zur weiteren Erhöhung der heute bei 15

Prozent liegenden Frauenquote im Unternehmen

festhielt.

• Zudem gaben der

Vorstandsvorsitzende Stefan Krämer und seine

Kollegen Lutz Hormes und Dr. Kai Gerhard

Steinbrich dem Gremium gestern mehrere

Sach-standsberichte etwa zur Sanierung des

Hauptfriedhofes in Hülsdonk oder der Moerser

Innenstadt sowie zur Aufwertung des

Freizeitstandortes Solimare. „All diese Projekte

zahlen auf unsere Ziele ein, die Moerser

Infrastruktur für die Zukunft zu rüsten und

Mehrwerte für Bürger zu schaffen“, sagt Krämer.

• Gestern diskutierte der Verwaltungsrat

zunächst zu Maßnahmen an den im Stadtgebiet

verteilten Containerstandorten und den hier

durch den Rat der Stadt zunächst gewünschten

neuen Befestigungen an fünf Stellplätzen. Wegen

der hohen Kosten wird Enni diese zunächst

zurückstellen. Denn für die Reinigung der

Standorte würde das Unternehmen laut Lutz Hormes

durch die verantwortlichen Dualen Systeme seit

2002 eine unveränderte, nicht kostendeckende

Pauschalvergütung erhalten. Dies habe bei

wöchentlicher Reinigung allein im Vorjahr zu

einer nicht mehr vertretbaren Unterdeckung von

74.000 Euro geführt.

Da es in

mehreren Verhandlungsrunden keine Einigung mit

den Vertretern der Dualen Systeme gegeben habe,

empfahl der Vorstand zunächst testweise an den

fünf heute gering frequentierten beziehungsweise

mit Problemen behafteten Standorten, Am Impler

Berg in Repelen, Hinter dem Acker in

Moers-Rheinkamp, der Dr.-Berns-Straße im

Gewerbegebiet Hülsdonk, der Waldstraße in

Schwafheim und Im Ohl in der Stadtmitte, die

Container noch 2025 abzuziehen.

Dabei vereinbarte das Gremium, vor dem Abzug

weiterer Container hier die Auswir-kungen auf

die verbleibenden Plätze zu beobachten und über

die Ergebnisse im neuen Jahr zu berichten.

Weiter diskutierte der Verwaltungsrat gestern

über die drei neue Trinkwasserbrunnen, die Enni

im Auftrag der Stadt Moers am Königlichen Hof,

auf dem Rathausvorplatz und auch an der

Skaterbahn im Freizeitpark aufstellen wird.

Der Verwaltungsrat entschied dabei, dass

Enni den Betrieb übernimmt. Wie Dr. Kai Gerhard

Steinbrich informierte, werden die Brunnen

jährlich in der frostfreien Zeit von April bis

Oktober aufgestellt sein. Die einwand-freie

Trinkwasserqualität wird Enni durch eine

regelmäßige Reinigung und Be-probung der Anlagen

sicherstellen.

• Weiter berichtete

Dr. Kai Gerhard Steinbrich über die auf

Hochtouren laufenden Vorbereitungen der Ende

April im nördlichen und südlichen Teil der

Fieselstraße startenden Hauptmaßnahme zur

Sanierung der Moerser Innenstadt. Hier habe Enni

mittlerweile in 39 Abschnitten, wie der

Friedrich- oder der Niederstraße, Schmutz- und

Regenwasserkanäle wegen des noch vorhandenen

Gefälles und des Zustandes der Kanäle grabenlos

sanieren können.

• Aktuell liefen

Maßnahmen rund um den Neumarkt. In drei

Bauabschnitten werde Enni hier die Schmutz- und

Regenwasserkanäle auf dem Parkplatz und den

beidsei-tig daran verlaufenden Straßen ebenfalls

im sogenannten Liner-Verfahren ohne Erdarbeiten

sanieren. Dabei werde Enni zwischen der

Unterwall- und der Stein-straße parallel zum

Modehaus Braun und in einem kleinen Abschnitt im

Fahrstreifen am Ärztehaus ab Anfang April auch

die Stromleitungen erneuern.

Während

Autofahrer den Neumarkt dabei durchweg anfahren

können, würde der Verkehr über eine

Ersatzfahrspur über den Neumarkt geleitet und

ein Teilstück der Straße vor dem Ärztehaus und

der Parkplatz ab dem 7. April sechs Wochen

gesperrt. „In dieser Zeit entfallen die

Parkplätze und der Wochenmarkt wird dienstags

und freitags in den hinteren Bereich des

Kastellplatzes umziehen“, sagt Steinbrich.

„Fahrzeuge können dort die ersten Reihen des

Platzes aber auch an Markttagen nutzen.“ Allen

Beteiligten sei dabei bewusst, dass das Um-feld

rund um den Neumarkt besonders sensibel ist. Die

Marktbeschicker wurden deswegen vorab bereits

informiert.

• Lutz Hormes berichtete

auch zu seinen Projekten am Freizeitstandort

Solimare und auf dem Hauptfriedhof in Hülsdonk.

Während Enni für die Erweiterung des

Wohnmobilstellplatzes auf dann 29 Plätze, die

Freiraumplanung mit Grillareal, Hundewiese und

Kletterpark im Solimare sowie die Sanierung der

Trauerhalle auf dem Hauptfriedhof Hülsdonk

aktuell die Ausschreibung der Bauleistungen

vorbereite, würde die energetische Sanierung in

der Moerser Eishalle nach dem Saisonende nun

starten.

• Rund eine Million Euro nimmt

Enni für die Sanierung der Firstkonstruktion in

die Hand, bei der die Monteure die

Glaskuppelkonstruktion demontieren und durch

eine lichtundurchlässige Dacheindekung schließen

würden. Zudem bekommt die Eishalle eine neue

Isolierung der Außenhaut, indem das vorhandene

Mauerwerk eine Wärmedämmung und Klin-kerriemchen

erhält.

Auch die Fenster in den

Fassadenflächen tauscht Enni über den Sommer

gegen eine dann komplett geschlossene Fassade

aus. Energie-sparend werden auch der Austausch

von Flucht- und Rettungswegtüren wirken. „Obwohl

wir im Bauablauf die Nutzung der Halle bei der

Baumesse und beim Moers Festival berücksichtigen

müssen, rechne ich mit der rechtzeitigen

Fertigstellung des Umbaus zur neuen Saison im

Herbst.“

Letztlich blickte Lutz Hormes

auf die durch Enni betriebenen Sport- und

Bädereinrichtungen. Die beiden Freibäder, das

Hallenbad des Enni-Sportparks Rheinkamp und die

Eishalle hätten auch 2024 ein erfreuliches Plus

an Gästen verzeichnet. „Hier kommen unsere

Angebote nach den Coronajah-ren immer besser an

und die ausreichende Zahl an Rettungsschwimmern

ermöglicht uns eine bessere Auslastung der

Anlagen“, so Hormes.

• Ab Mai ändern

sich dabei die Eintrittspreise in den meisten

Bädern, die sich nach ei-nem Gremienbeschluss

entsprechend der Inflationsrate anpassen, wenn

die Kostensteigerung eine 20-Cent-Schwelle

erreicht hat. Während das Ticket im Bettenkamper

Meer mit 3,20 Euro weiter stabil bleibt, wird

Enni die Preise im Sportpark Rheinkamp genau wie

im Aktivbad Solimare um zehn Cent auf 4,50 Euro

anheben. Im Solimare kostet der Freizeitspaß mit

5,60 Euro ebenfalls 10 Cent mehr als in der

letzten Saison. Der Eintritt für Kinder steigt

um 20 Cent auf 3,40 Euro. Insgesamt ist Hormes

überzeugt, dass bei gutem Wetter auch die

kommende Freibadesaison wieder erfolgreich sein

wird.

Landrat Ingo Brohl besucht das Unternehmen DeGIV

GmbH in Kamp-Lintfort

Im Rahmen der

Unternehmensreihe „Digitalstandort Kreis Wesel“

der kreiseigenen Entwicklungsagentur Wirtschaft

(EAW) hat Landrat Ingo Brohl am Donnerstag, 13.

März 2025, die DeGIV GmbH in Kamp-Lintfort

besucht. Die von Dieter Rittinger im Jahr 2013

gegründete Firma startete mit der Idee eine

anwenderorientierte, im Gegensatz zu PC und

Smartphone sozialdatensichere

Interaktionsplattform für alle Menschen

anzubieten.

Niedrigschwelliger,

diskriminierungsfreier Zugang für alle

Bevölkerungsgruppen, die Wahrung der

Privatsphäre sowie eine neutrale,

sektorenübergreifende, multifunktionale und

dadurch höchst kosteneffiziente Servicestruktur

für Institutionen und Dienstleister. Mehr als

300 standortindividuelle Digitale Servicepunkte

bilden seit 2014 als Patiententerminal,

Bürgerterminal oder Gesundheitsterminal in einem

die Grundlage für mehr digitalen

Sozialdatenservice.

Gründer und

Geschäftsführer Dieter Rittinger,

Vertriebsleiter Roman Markus Wygas und IT-Leiter

Julian Schultz stellten Landrat Ingo Brohl und

EAW Leiter Lukas Hähnel ihr Terminal-System vor

und demonstrierten dessen Nutzung. „Der

steigende Kostendruck bei demografischem Verlust

von Personal in Kommune und bei gesetzlichen

Krankenversicherung führt zu

Serviceeinschränkungen wie kürzeren

Geschäftszeiten, Zentralisierung und

Schließungen von Geschäftsstellen.

Es

braucht eine gemeinsam genutzte, gemeinsam

finanzierte und zukunftsfähige, sichere

Interaktionsplattform, welche allen

Bevölkerungsgruppen die informationelle Teilhabe

einer modernen Versorgung und Transformation von

Servicestrukturen ermöglichen. Dafür haben wir

eine einzigartige Lösung entwickelt.“ so Dieter

Rittinger, Geschäftsführender Gesellschafter

Mit diesem System können Bürgerinnen und

Bürger von jedem Terminal-Standort aus unter

Zuhilfenahme ihres Personalausweises oder ihrer

Gesundheitskarte direkt Vorgänge mit ihrer

Kommune oder ihrer Krankenversicherung

abwickeln. Das Prinzip: Der Vorgang muss dabei

für Jeden so einfach sein, wie Geld abzuheben.

Landrat Ingo Brohl: "Die DeGIV GmbH

zeigt eindrucksvoll, wie digitale Innovationen

dazu beitragen können, den Zugang zu wichtigen

Dienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger

zu erleichtern. Besonders beeindruckend ist, wie

hier ein sicherer und barrierefreier Zugang zu

Verwaltungs- und Gesundheitsleistungen

geschaffen wird. Solche praxisnahen Lösungen

stärken nicht nur die digitale Infrastruktur,

sondern auch den gesamten Digitalstandort Kreis

Wesel."

Mit der Unternehmensreihe

„Digitalstandort Kreis Wesel“ möchte die EAW die

Vielfalt und Bedeutung der Softwarebranche am

Niederrhein sichtbar machen, Einblicke in die

Arbeitsweise der Unternehmen gewinnen und den

Dialog über Chancen und Herausforderungen

stärken.

v.l.: Dieter Rittinger (Geschäftsführer und

Gründer), Roman Markus Wygas (Vertriebsleiter),

Landrat Ingo Brohl, EAW Leiter Lukas Hähnel

Dinslaken: Tridiculous – am 28. März

in der KTH

Tridiculous treten am 28. März in der KTH auf

Geballte Kraft und Dynamik, Musikalität und eine

ordentliche Portion Humor: das ist Tridiculous.

Die smarten Typen mit vielen Skills treten am

28. März in der Kathrin-Türks-Halle auf. Einlass

ist um 19:00 Uhr und Beginn ist um 20:00 Uhr.

Ob Breakdance, Aerial oder Slapstick, ob

Beatbox, Strapaten oder Hand-auf-Hand, ob

Gesang, Pole oder Comedy, die Jungs aus Berlin

beherrschen ihr Fach, mixen ihr Können mit

authentischer Spielfreude und kreieren so

einzigartige Spektakel.

Überdies

sind sie gelebte Multikultur: Ein in Tel-Aviv

aufgewachsener Russe und zwei Ukrainer, die in

der Berliner Breakdance-Szene zuhause waren.

Gemeinsam entwickeln sie ihre Ideen von Kunst

und Entertainment, zu einer Show, die mit Musik,

Artistik, Comedy und ungebremster Energie rockt,

bebt und berührt.

Die drei

internationalen Multitalente spielen zudem all

ihre Fähigkeiten aus und nutzen ihren

spitzbübischen Spieltrieb. Warum nicht den

Schwung des Saltos nutzen, um dabei das

Schlagzeug zu spielen? Warum Musik aus der

Konserve, wenn man seine Artistik musikalisch

und gesanglich auch selbst live begleiten kann?

Schnell, spektakulär, sprunggewaltig

-Tridiculous präsentieren eine rasante Show, die

fasziniert, verzaubert und begeistert!

Bücherflohmarkt Stadtbücherei Kleve am

Samstag, 29. März

Am Samstag, 29. März 2025 wird von 10:00 bis

13:00 Uhr wieder ein Medien- und Bücherflohmarkt

in der Stadtbücherei Kleve, Wasserstraße 30-32,

stattfinden. Angeboten werden Romane, Kinder-

und Sachbücher sowie DVDs und CDs zu kleinen

Preisen.

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen,

den Bücherflohmarkt zu besuchen. Der reguläre

Ausleihbetrieb findet parallel wie gewohnt von

10:00 bis 13:00 Uhr statt.

Beim

Frauenempfang der Stadt Wesel blieb kein

Lachmuskel verschont

Der

traditionelle Frauenempfang der Stadt Wesel

anlässlich des Internationalen Frauentages war

auch in diesem Jahr wieder ein wahres Fest der

Fröhlichkeit! Am Samstag, 1. März 2025,

verwandelte sich der Ratssaal der Stadt Wesel in

ein buntes und spritziges Highlight.

Mitten in der närrischen Zeit wurde die

Veranstaltung zu einer ausgelassenen

„Damensitzung“, die vor Humor nur so sprühte.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Wesel hatte

in diesem Jahr die Kabarettistin und

Eselordenträgerin Anka Zink eingeladen. Mit

Auszügen aus ihrem aktuellen Programm

„KO-Komplimente“ brachte sie das Publikum mit

einem Feuerwerk scharfsinniger Pointen zum

Lachen.

Die rund 200 Frauen, die den

Vormittag im Rathaus der Stadt Wesel

verbrachten, erlebten eine unvergessliche

Veranstaltung voller Heiterkeit und guter Laune.

Frauen und Gleichstellung

vhs Moers – Kamp-Lintfort:

Kennenlern-Workshop KEN-DAO

Präzision, Schnelligkeit, Kraft und

Bewegungsästhetik spielen in der Schwertkunst

eine besondere Rolle. Einen Einblick in KEN-DAO,

die Schwertkunst der Achtsamkeit, bietet die vhs

Moers – Kamp-Lintfort Interessierten am Samstag,

29. März, ab 14 Uhr bei einem

Kennenlern-Workshop.

Mit einem

Bokken, einem japanischen Holzschwert, üben die

Teilnehmenden grundlegende dynamische und

meditative Techniken. Veranstaltungsort ist das

Gymnasium Adolfinum, Wilhelm-Schroeder-Straße

4.

Mitzubringen sind Sportkleidung,

Hallenschuhe und eine Bodenunterlage. Bokken

werden zur Verfügung gestellt. Interessierte

können sich für den Workshop telefonisch unter 0

28 41/201 – 565 und online unter www.vhs-moers.de anmelden.

Moers: Sportausschuss und

Schulausschuss tagen im März

Einen Bericht über die aktuellen Baumaßnahmen

erhalten die Mitglieder des Sportausschusses am

Freitag, 21. März. Die Sitzung findet um 16 Uhr

im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1,

statt. Zudem entscheidet der Ausschuss über die

Ehrungen für hervorragende Verdienste in der

Sportführung.

Am darauffolgenden

Montag, 24. März, tagt der Schulausschuss

ebenfalls um 16 Uhr im Ratssaal. Themen sind

unter anderem die Baumaßnahmen an der

Anne-Frank-Gesamtschule und am Gymnasium in den

Filder Benden sowie die Anmeldezahlen an den

weiterführenden Schulen. Beide Ausschüsse tagen

öffentlich.

vhs Moers –

Kamp-Lintfort: Experimentieren mit verschiedenen

Drucktechniken

Im April bietet die vhs Moers – Kamp-Lintfort

gleich zwei Kurse rund ums Thema Drucken an. Am

Freitag, 4. April, stehen mit der

‚Experimentellen Druckwerkstatt‘ ab 13 Uhr

verschiedene Techniken im Mittelpunkt, die keine

Druckpresse benötigen (Foto: vhs).

Die Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer

arbeiten mit Stempeldruck, Frottage

(Reibetechnik) und Materialdruck. Der Kurs ist

für Personen ohne Vorkenntnisse geeignet.

Einen Tag später, am Samstag, 5. April,

beginnt um 10 Uhr ‚Experimentelle Monotypien –

ertanzte Überraschung‘. Statt einer Presse wird

hierbei das eigene Körpergewicht genutzt. Flache

Materialien mit strukturierten Oberflächen und

Farbe ergeben mit Schaumstoff bedeckt

interessante Grafiken.

Beide

Workshops finden in den Räumen der vhs Moers,

Wilhelm-Schroeder-Straße 10, statt. Der

Anmeldeschluss für beide Veranstaltungen ist 28.

März. Anmeldungen sind telefonisch unter 0 28

41/201 565 und online unter www.vhs-moers.de möglich.

9 % mehr neue Auszubildende

zur Pflegefachperson im Jahr 2024

• Rund 5 100 mehr Neuverträge in der

Pflegeausbildung als im Vorjahr

• Drei

Viertel der insgesamt 147 100 Auszubildenden in

der Pflege sind Frauen

• Etwa 1 200

Studierende im Pflegestudium an Hochschulen

Zum Jahresende 2024 befanden sich nach

vorläufigen Ergebnissen des Statistischen

Bundesamtes (Destatis) insgesamt 147 100

Personen in einer Ausbildung zur Pflegefachfrau

beziehungsweise zum Pflegefachmann. Damit hat

sich die Zahl der Auszubildenden in der Pflege

gegenüber dem Jahresende 2023 (146 900

Pflegeauszubildende) kaum verändert. Allerdings

stieg die Zahl der neu abgeschlossenen

Ausbildungsverträge 2024 gegenüber dem Vorjahr

um 9 % oder 5 100 auf rund 59 500 Neuverträge.

Weiterhin vor allem Frauen in einer

Pflegeausbildung

Während die Zahl der

weiblichen Auszubildenden im Jahr 2024 leicht um

1 % oder 1 200 auf 108 700 abnahm (2023:

109 900), stieg die Zahl der männlichen

Auszubildenden gegenüber dem Vorjahr um 4 % oder

1 400 auf 38 400. Somit waren immer noch 74 %

der Pflegeauszubildenden Frauen.

Im Jahr

2020, dem Einführungsjahr der generalistischen

Pflegeausbildung, hatte der Frauenanteil bei

76 % gelegen. Damit blieb die

Geschlechterverteilung seit der Einführung der

neuen Pflegeausbildung weitestgehend konstant.

Erstmals vorläufige Ergebnisse zu

Pflegestudierenden

Für das Jahr 2024 liegen

erstmals vorläufige Ergebnisse zu

Pflegestudierenden im Bachelorstudiengang an

Hochschulen vor. Demnach befanden sich zum

Jahresende 2024 rund 1 200 Studierende in einem

Pflegestudium, davon waren etwa 700

Studienanfängerinnen und -anfänger.

Hintergrundinformationen zur Pflegeausbildung

und zum Pflegestudium:

In der Ausbildung

zur Pflegefachperson, die mit dem Pflegeberufereformgesetz

(PflBRefG) von 2017 begründet wurde, wurden

die bis dahin getrennten Ausbildungen in den

Berufen Gesundheits- und Krankenpfleger/-in,

Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in sowie

Altenpfleger/-in zum Berufsbild

Pflegefachfrau/-mann zusammengeführt.

Die Ausbildung wird seit 2020 angeboten und

dauert in Vollzeit drei Jahre. Die Ausbildung

findet an Pflegeschulen und in Krankenhäusern,

stationären oder ambulanten Pflegeeinrichtungen

statt. Wie bei den meisten Gesundheits- und

Pflegeberufen handelt es sich nicht um eine

Berufsausbildung innerhalb des dualen

Ausbildungssystems.

Neben der

beruflichen Pflegeausbildung gibt es die

Möglichkeit eines Pflegestudiums an Hochschulen,

welches mit dem Pflegestudiumstärkungsgesetz seit

2024 vergütet und finanziert wird. An einigen

Hochschulen konnte das Pflegestudium bereits vor

dem Jahr 2024 begonnen werden, ab 2024 setzte

die Finanzierung ein.

Das duale Studium

verbindet praktische und theoretische Inhalte

und schließt mit dem akademischen Grad eines

Bachelors ab. Die staatliche Prüfung zur

Erlangung der Berufszulassung ist Bestandteil

der hochschulischen Prüfung. Die

Berufsbezeichnung "Pflegefachfrau"

beziehungsweise "Pflegefachmann" kann mit dem

akademischen Grad geführt werden.

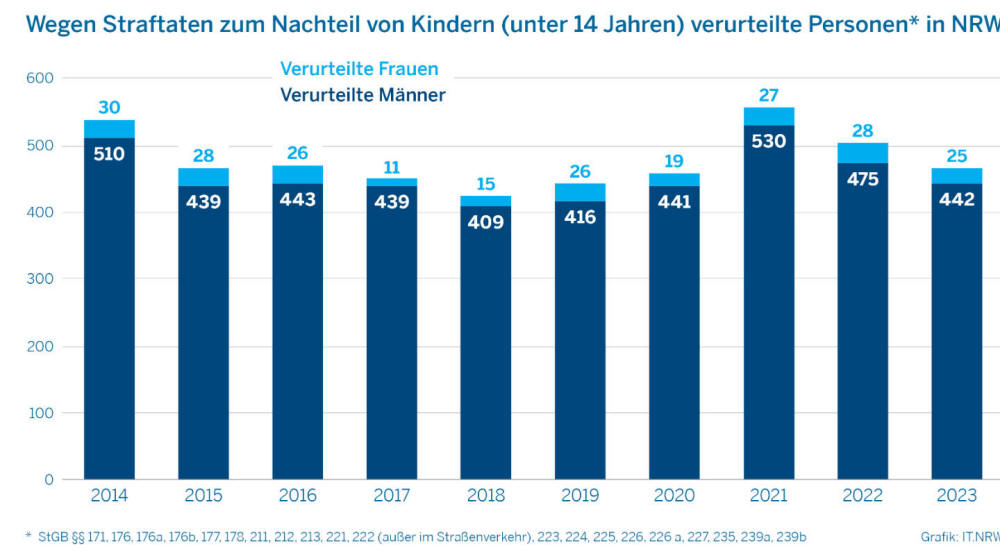

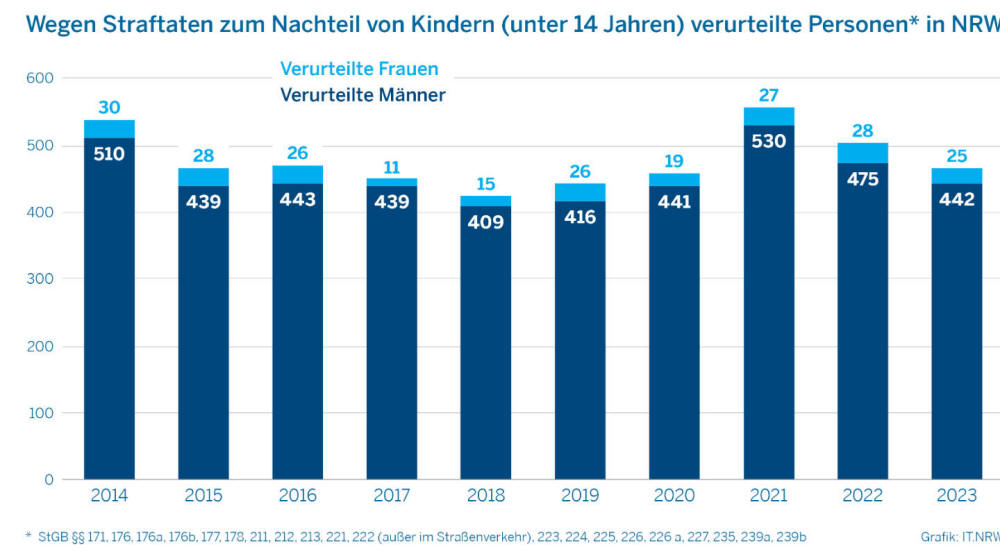

NRW: Zahl der Verurteilungen wegen

Straftaten zum Nachteil von Kindern 2023 um rund

sieben Prozent zurückgegangen

Die Zahl der Personen, die 2023 wegen einer

Straftat zum Nachteil von Kindern unter

14 Jahren rechtskräftig verurteilt wurden, ist

im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Prozent

zurückgegangen. Die Gerichte in

Nordrhein-Westfalen sprachen 2023 insgesamt 467

Verurteilungen wegen Straftaten zum Nachteil von

Kindern aus (2022: 503).

Wie das

Statistische Landesamt anlässlich des Tages der

Kriminalitätsopfer am 22. März 2025 mitteilt,

waren 2023 von den Straftaten insgesamt 614

Kinder betroffen. Das waren 16,7 Prozent weniger

als ein Jahr zuvor; 2022 waren es 737 Kinder

gewesen. Deutlich mehr verurteilte Männer als

Frauen In den letzten zehn Jahren war die Zahl

der verurteilten Männer deutlich höher als die

Zahl der verurteilten Frauen.

Im

Jahr 2023 wurden 25 Frauen und 442 Männer

aufgrund von Straftaten zum Nachteil von Kindern

unter 14 Jahren verurteilt. 2023 waren im Mittel

1,3 Kinder von den Straftaten einer

rechtskräftig verurteilten Person betroffen, die

Höchstzahl lag bei elf Kindern. Ein Jahr zuvor

hatte die Höchstzahl bei neun Kindern gelegen.

Donnerstag, 20.

März 2025

Der Lenz

ist da!

Wetteronline: Am Donnerstag, den 20. März 2025,

um 10:01 Uhr beginnt der Frühling kalendarisch.

In der Meteorologie hat er bereits am 1. März

begonnen und auch die Natur zeigt den Beginn des

Frühlings an. Die Blühzeiten der Pflanzen dienen

als Marker für die Unterteilung der

Jahreszeiten. Stehen die Forsythien in voller

Blüte, zeigen sie den Erstfrühling an. Quelle:

Pixabay

Bezirksregierung

Düsseldorf: Deichschauen im Stadtgebiet Wesel

Die diesjährigen Deichschauen im Stadtgebiet

Wesel gemäß § 95 III des Wassergesetzes für das

Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz –

LWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.

Juni 1995, neu gefasst durch Artikel 3 des

Gesetzes vom 17. Dezember 2021 finden an

folgenden Terminen statt:

29.04.2025

Stadt Wesel

Beginn: 10:00 Uhr

Treffpunkt:

Kläranlage, An der Windmühle/Werftstraße

15.05.2025 Erholungszentrum Grav-Insel GmbH

Beginn: 10:00 Uhr

Treffpunkt: Zufahrt

Campingplatz

19.05.2025 Hafen Emmelsum

Beginn: 10:00 Uhr

Treffpunkt: Einfahrt

Betriebsgelände (Am Schied)

19.05.2025

Hafen Rhein-Lippe (Ölhafen)

Beginn: 10:30 Uhr

Treffpunkt: Einfahrt Betriebsgelände (Zum

Ölhafen)

02.09.2025 Deichverband

Bislich-Landesgrenze: Bislich

Beginn: 10:00

Uhr

Treffpunkt: Oberes Deichende,

Kreisstraße 7 in Wesel- Bislich (Mars)

26.09.2025 Deichschau Flüren

Beginn: 14:00

Uhr

Treffpunkt: Zufahrt Gravinsel

30.09.2025 Deichverband Duisburg-Xanten: Orsoy

bis Büderich

Beginn: 08:30 Uhr

Treffpunkt: Bernshof, Orsoy Land 4, 47495

Rheinberg

09.10.2025 Deichverband

Duisburg-Xanten: Beek bis Büderich

Beginn:

08:30 Uhr

Treffpunkt: Göt-Schleuse,

Eyländer-Weg, 46509 Xanten

Die Deichschau ist

grundsätzlich nicht öffentlich. Die

Teilnahmeberechtigung ist in § 95 II LWG

geregelt. Die Bezirksregierung Düsseldorf kann

weitere Teilnehmer zulassen.

Kreis Wesel: Impfberatung und Reisemedizin –

Sicher und gesund in die Osterferien reisen

Die Osterferien stehen vor der Tür, und viele

Bürgerinnen und Bürger planen bereits ihren

wohlverdienten Urlaub. Damit die Reisezeit

sorgenfrei und gesund verläuft, bietet das

Gesundheitsamt der Kreisverwaltung umfassende

Informationen rund um Impfungen und

reisemedizinische Vorsorge an. Impfungen zählen

zu den effektivsten Präventionsmaßnahmen der

modernen Medizin und schützen vor gefährlichen

Erkrankungen.

Gerade bei Reisen in

bestimmte Regionen, wie tropische Länder, ist es

ratsam, den eigenen Impfschutz frühzeitig zu

überprüfen. Wer unsicher ist, ob die aktuellen

Impfungen ausreichen oder zusätzliche Maßnahmen

notwendig sind, kann sich individuell im

Gesundheitsamt beraten lassen. In der Beratung

gibt es Empfehlungen zum Impfschutz und zur

Gesundheitsvorsorge.

Um optimal

vorbereitet zu sein, sollte die

reisemedizinische Beratung idealerweise

spätestens sechs Wochen vor dem Reiseantritt

erfolgen. Dennoch ist eine Beratung auch bei

kurzfristigen oder Last-Minute-Reisen – wie sie

über die Osterferien häufig geplant werden –

sinnvoll. Die empfohlenen Impfungen werden durch

niedergelassene Ärzte oder spezialisierte

Impfstellen durchgeführt.

Viele

Impfungen sind eine Kassenleistung werden somit

von den Krankenkassen übernommen. Nutzen Sie die

Zeit vor den Osterferien, um sich über Ihren

Impfschutz zu informieren und Ihre Reise

gesundheitsbewusst vorzubereiten. Für weitere

Informationen und zur Terminvereinbarung steht

das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung gerne zur

Verfügung. Weitere Infos gibt es unter https://www.kreis-wesel.de/Impfberatung

Landrat Brohl überreicht den

Heimatpreis 2024

Am Montag, 17. März

2025, überreichte Landrat Ingo Brohl den

Heimatpreis des Kreises Wesel an die drei

Preisträger im Weseler Kreishaus. Die Gewinner

sind die GGKG Fidelio 1951 Moers e. V., die

Tuwas Genossenschaft eG – Radeln ohne Alter

Neukirchen-Vluyn und der Tambourkorps

Hamminkeln.

Landrat Ingo Brohl: „Dieser

Preis ist eine Anerkennung für die, die sich mit

Herz und Tatkraft für unsere Heimat einsetzen.

Sie bewahren nicht nur unsere regionalen

Schätze, sondern stärken sie zusätzlich mit

ehrenamtlichem Engagement, das wirklich

beeindruckend ist. Neben den Bräuchen geht es

den Gewinnerinnen und Gewinnern aber besonders

um die Menschen vor Ort, darum, sie für ihr

jeweiliges Thema zu begeistern und ihnen die

Möglichkeit zu geben, sich einzubringen – egal,

welchen Hintergrund sie haben.“

Insgesamt

hatten sich 22 Vereine und Initiativen für den

Heimatpreis 2024 beworben. Der Weseler Kreistag

hatte in seiner Dezembersitzung 2024 über die

Vergabe entschieden, für den Landeswettbewerb

Heimatpreis wird GGKG Fidelio 1951 Moers e.V.

benannt.

Um die Breite des Engagements

für unsere Heimat zu würdigen, hat der Kreistag

beschlossen, das Preisgeld in Höhe von 10.000

Euro aufzuteilen und drei Preisträger zu je

gleichen Teilen auszuzeichnen.

Ziel ist

es, Menschen für lokale und regionale

Besonderheiten zu begeistern und die positiv

gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich

sichtbar werden zu lassen. Der Kreis Wesel

verleiht den Heimatpreis seit 2019. Auch 2025

wird es einen Heimatpreis geben, Bewerbungen

können vom 4. April bis zum 16. Mai eingereicht

werden.

GGKG Fidelio 1951 Moers e. V.

Das

Vereinsziel ist die Pflege traditioneller

Karnevalsbräuche wie die Durchführung von

verschiedensten Karnevalssitzungen und

Veranstaltungen. Karneval ist bunt, dies bezieht

sich nicht nur auf das Verkleiden, sondern auch

auf die Mitglieder des Vereins. Man ist offen

für Menschen, die den Karneval in seiner Kultur

und seinen Bräuchen pflegen möchten. In der

Tanzgruppe „Wir“ tanzen Menschen mit und ohne

Behinderung. Tradition beibehalten und mit neuen

Aspekten anzupassen ist die Kunst, den Karneval

lebendig zu halten. Der Verein versucht, sich

immer den Lebensumständen anzupassen, um die

Lebensfreude, die der Karneval den Menschen

bringen soll, weiterzugeben.

Tuwas

Genossenschaft eG – Radeln ohne Alter

Neukirchen-Vluyn

Ziel von Radeln ohne Alter

Neukirchen-Vluyn ist es,

mobilitätseingeschränkte Menschen mit Ausfahrten

auf Rikschas Beweglichkeit und Lebensfreude

durch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben der

Stadt zu vermitteln. Die Rikschas dienen dabei

als Medium, um Erfahrungen mit Menschen und

Landschaften der Stadt zu initiieren.

Entscheidend ist dabei der Kontakt zwischen

Rikschas-Pilot/in und den Fahrgästen. Beide

Seiten schenken sich Zeit, um miteinander ins

Gespräch zu kommen, alte und neue Erfahrungen zu

teilen. Durch die Fahrten soll eine Re-Inklusion

gelingen: die ehemals vorhandene Mobilität,

welche z. B. die Teilnahme an Veranstaltungen