|

„Dinslaken,

Ehrensache!“ – Stadt würdigte ehrenamtliches

Engagement

Beim Ehrenamtspreis

2025 gab es zahlreiche Auszeichnungen. Am

Freitag, 14.11.2025, fand in der

Kathrin-Türks-Halle die Preisverleihung

„Dinslaken, Ehrensache!“ statt. Gewürdigt wurde

das vielfältige ehrenamtliche Engagement in der

Stadtgesellschaft.

Beim Ehrenamtspreis 2025 gab es zahlreiche

Auszeichnungen.

Bürgermeister Simon Panke

dankte allen Anwesenden für ihren Einsatz: "Ohne

Ehrenamt funktioniert das Team Dinslaken nicht.

In den nächsten Jahren werden wir noch stärker

darauf angewiesen sein, dass Menschen sich in

den Dienst der Gesellschaft stellen. Sie alle

tragen dazu bei, dass unsere Stadt ein Ort

bleibt, an dem man sich hilft, zusammenhält und

gerne lebt.“

Bei der Verleihung der

Ehrenamtspreise, die in diesem Jahr bereits zum

vierten Mal in Folge vergeben wurden, zeichneten

zahlreiche Laudatorinnen und Laudatoren

Dinslakener Ehrenamtliche aus, die sich das

ganze Jahr über für andere Menschen einsetzen.

Bei der feierlichen Veranstaltung wurden der

mit jeweils 500 Euro dotierte

Maria-Euthymia-Preis in den vier Kategorien

Kultur, Soziales/Integration, Kinder/Jugend und

Sport sowie der mit 750 Euro dotierte

Sonderpreis für besondere Verdienste im

ehrenamtlichen Sektor verliehen.

• Im Bereich Kultur ging die Auszeichnung an den

Bach-Chor Dinslaken. Seit 55 Jahren bereichert

er das musikalische Leben der Stadt mit

Oratorien und Messen von hoher Qualität. Die

Laudatio hielt Kulturdezernentin Dr. Tagrid

Yousef.

• In der Kategorie Soziales/Integration erhielten

die Minigolf-Frauen Lohberg den Preis. Seit drei

Jahrzehnten pflegen sie die besondere

Minigolfanlage im Stadtteil Lohberg. Sie ist ein

Treffpunkt für Menschen aller Generationen aus

Lohberg und ganz Dinslaken. Die Laudatio sprach

Susanne Gülzau.

• Der Preis im Bereich Kinder/Jugend ging an das

Kinder- und Jugendparlament Dinslaken (KiJuPa).

Das KiJuPa bringt junge Menschen zusammen, die

Ideen und Visionen für das Miteinander in der

Stadt entwickeln und die Interessen der jungen

Generation in die Stadtpolitik einbringen. Die

Laudatio hielt Bastian Kischkewitz.

• In der Sparte Sport wurde der SuS 09 Dinslaken

ausgezeichnet. Der Verein leistet seit vielen

Jahren einen bedeutenden Beitrag zur

Sportlandschaft und engagierte sich während der

Sanierung des Sportparks Voerder Straße etwa

beim Bau der Kunstrasenfelder und der neuen

Tribünenüberdachung. Laudator war Peter Lange.

• Den Maria-Euthymia-Sonderpreis 2025 erhielt

Jörg Delere vom Pfadfinderstamm St. Vincentius.

In diesem Jahr beendet er seine 41-jährige

ehrenamtliche Leitertätigkeit. In dieser Zeit

hat er unzählige Kinder und Jugendliche

begleitet, Gruppenstunden vorbereitet, Fahrten

und Lager organisiert sowie den Stamm nachhaltig

geprägt. Die Laudatio hielt Maite Blümer.

• Im Rahmen von „Dinslaken, Ehrensache!“ wurde

auch der Heimat-Preis NRW 2025 vergeben.

Preisträgerin ist die DLRG-Ortsgruppe Dinslaken.

Die Mitglieder übernehmen große Verantwortung in

Krisensituationen, engagieren sich für die

Schwimmausbildung von Kindern und sichern Leben

auf und am Rhein. Auch in Hochwasserregionen war

die Ortsgruppe in den vergangenen Jahren im

Einsatz.

Die Auszeichnung überreichte

Bürgermeister Simon Panke, der zugleich die

Laudatio hielt. Eine Jury hatte im Vorfeld über

alle Preisträgerinnen und Preisträger

entschieden. Moderiert wurde die festliche

Preisverleihung von Thomas Pieperhoff und Filiz

Göcer.

Großflächige Pflanzung von Blumenzwiebeln am

Spoykanal in Kleve

Entlang des

Leinpfades, direkt am Klever Spoykanal, wurden

kürzlich zahlreiche Blumenzwiebeln eingepflanzt.

Schon im Frühjahr sollen sie farbenprächtig

blühen.

Im kommenden Jahr wird es bunt entlang des

Spoykanals am Hochschulgelände! Vergangene Woche

hat eine niederländische Fachfirma im Auftrag

der Stadt Kleve am Leinpfad zwischen Hochschule

Rhein-Waal und Ringbrücke zahlreiche

Blumenzwiebeln gesetzt.

Die Maßnahme

wurde im Rahmen des Leitpapiers

„Insektenfreundlichen Kleve“ umgesetzt, welches

Teil des Klimaschutzfahrplans der Stadt Kleve

ist. Unter anderem wurden Schneeglöckchen,

Elfenkrokusse, Blausternchen und

Dichternarzissen gepflanzt, sodass eine

farbenfrohe Mischung entsteht, die bereits im

zeitigen Frühjahr für leuchtende Akzente sorgen

wird.

Die Pflanzung ist ein erster

Schritt in der Vorbereitung der

Landesgartenschau-Flächen, auf denen bis 2029

nach und nach attraktive Grün- und Freiräume

entstehen sollen. Gleichzeitig verfolgt die

Stadt Kleve mit der Blumenzwiebelpflanzung das

Ziel, die Pflege der Grünflächen in diesem

Bereich extensiver zu gestalten. Die Flächen

wurden auch bisher nur selten gemäht, jedoch

soll die Mahd künftig auf zwei Termine im Jahr

reduziert werden.

In Zukunft wird dort

einmal im Hochsommer und einmal im Spätherbst

gemäht. So erhalten die Blumenzwiebeln

ausreichend Zeit zu wachsen und sich zu

vermehren, während sich gleichzeitig wertvolle

Lebensräume für Insekten und andere Tiere

entwickeln können.

„Ich freue mich sehr,

dass wir mit dieser Pflanzung einen Vorgeschmack

auf das geben können, was die Menschen bei der

Landesgartenschau erwartet“, sagt Bürgermeister

Markus Dahmen. „Schon im Frühjahr wird sich der

Leinpfad in prächtigen Farben zeigen. Ein

schönes Zeichen dafür, wie vielfältig und

lebendig unsere Stadt ist.“

Auch Luc

Boekholt, Grünplaner der Stadt, blickt

erwartungsvoll auf die kommenden Monate. „Die

Pflanzung von Blumenzwiebeln ist eine kleine

Maßnahme mit großer Wirkung. Wenn sich im März

die ersten Blüten zeigen, entsteht nicht nur ein

wunderschönes Bild, sondern auch ein wichtiger

Beitrag zur Förderung der Biodiversität in

unserer Stadt.

Die Pflanzung war eine

Initialpflanzung mit verschiedenen Arten, die

sich in den kommenden Jahren versamen und somit

einen dichten Blütenteppich bilden werden.“ Mit

dieser Aktion möchte die Stadtverwaltung

zugleich die Anwohnenden sowie

Spaziergängerinnen und Spaziergänger dazu

einladen, die Entwicklung der Flächen aufmerksam

zu begleiten und sich schon jetzt auf das bunte

Frühlingserwachen am Spoykanal zu freuen!

Haushalt des Bundesbauministeriums wächst

weiter

Bundeshaushalt 2026: 13 Milliarden

Euro für den Wohnungsbau

Der

Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat

in seiner gestrigen Bereinigungssitzung den

Regierungsentwurf für den Haushalt 2026

beschlossen und dabei noch einige Anpassungen

vorgenommen. Der Etat des Bundesbauministeriums

kann erneut einen deutlichen Aufwuchs

verzeichnen. Insgesamt hat der Haushalt des

Einzelplans 25 ein Volumen von fast 13

Milliarden Euro – ein Plus von rund 8% gegenüber

2025.

Die Gesamtausgaben liegen bei rund

7,7 Milliarden Euro, die

Verpflichtungsermächtigungen bei rund 5,2

Milliarden Euro. Zusätzliche Programmmittel

kommen im Klima- und Transformationsfonds (KTF)

in Höhe von rund 875 Millionen Euro und im

Sondervermögen für Infrastruktur und

Klimaneutralität (SVIK) in Höhe von rund 3,4

Milliarden Euro hinzu.

Verena Hubertz,

Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung

und Bauwesen:

„Ich danke den Mitgliedern des

Haushaltsausschusses für den erneuten

Mittelaufwuchs im Wohnungsbau. Der starke

Haushalt des Bundesbauministeriums zeigt die

klare Prioritätensetzung der Bundesregierung und

des Parlaments: Wir schaffen mehr bezahlbaren

Wohnraum.

Mit 800 Millionen Euro machen wir aus fertigen

Planungen in gebaute Häuser. Das Abschmelzen des

Bauüberhangs ist ein wichtiges Signal an die

Bauwirtschaft

und an alle Menschen in unserem

Land, die dringend mehr Wohnraum brauchen. Noch

2025 wollen wir damit starten. Dazu investieren

wir in 2026 vier Milliarden Euro in die soziale

Wohnraumförderung, um die Trendwende hin zu mehr

Sozialwohnungen zu schaffen.

Aber wir

investieren nicht nur in Steine und Beton,

sondern auch in das soziale Miteinander. Damit

Städte und Gemeinden gut für die Zukunft

aufgestellt

sind und das Zusammenleben vor

Ort gestärkt wird, erhöhen wir die

Städtebauförderung 2026 auf eine Milliarde Euro.

Außerdem stehen rund 580 Millionen Euro für die

Sanierung von Sportstätten und Schwimmbädern

bereit.“

Mit dem Haushalt 2026 wurden im

Einzelplan 2025 unter anderem „frische“

Programmmittel für folgende Punkte verabredet:

· 4 Milliarden Euro für den Sozialen

Wohnungsbau (inkl. Junges Wohnen, 2025: 3,5

Milliarden Euro)

· 1 Milliarde Euro für die

Städtebauförderung (2025: 790 Millionen Euro)

· 24,9 Millionen Euro für den Erwerb von

Genossenschaftsanteilen (2025: 15 Millionen

Euro)

Aus dem Sondervermögen für

Infrastruktur und Klimaneutralität sowie dem KTF

wurden unter anderem „frische“ Programmmittel

für folgende Punkte verabredet:

· 800

Millionen Euro für die Aktivierung des

Bauüberhangs (Förderung EH55-Standard mit 100 %

Erneuerbaren Energien)

· 1,1 Milliarden Euro

für das KfW-Programm klimafreundlicher Neubau

(KFN). In diesem Programm stehen aus dem Budget

2025 und 2026

bis zu 800 Millionen Euro für

die Aktivierung des Bauüberhangs (Förderung EH55

EE-Standard) zur Verfügung

· 600 Millionen

Euro für das KfW-Programm klimafreundlicher

Neubau im Niedrigpreissegment (KNN)

· 350

Millionen Euro für das KfW-Programm

Wohneigentumsförderung für Familien (WEF)

·

250 Millionen Euro für das KfW-Programm Jung

kauft Alt (JkA)

· 300 Millionen Euro für das

geplante KfW-Programm Gewerbe zu Wohnen (GzW)

· 75 Millionen Euro für das Programm

Energetische Stadtsanierung

· 333 Millionen

Euro für die Sanierung kommunaler Sportstätten

sowie zusätzliche 250 Millionen Euro für die

Sanierung kommunaler Schwimmstätten und -bäder

· 150 Millionen Euro für die Sanierung von

Frauenhäusern

· 50 Millionen Euro für

barrierefreies und altersgerechtes Umbauen

Neuer Kreistag legt Ausschüsse,

Ausschuss-Vorsitzende und Vertretung beim

Landschaftsverband Rheinland fest

In

der Sitzung des Kreistags am Donnerstag, 13.

November 2025, wählten die Kreistagsmitglieder

die Vertreterinnen und Vertreter des Kreises

Wesel beim Landschaftsverbands Rheinland (LVR).

Künftig werden Frank Berger, Michael Nabbefeld

(beide CDU), Thomas Cirener (SPD), Hubert Kück

(Bündnis 90 / Die Grünen) und Birgit Ullrich

SPD) die Interessen des Kreises Wesel in der

Landschaftsversammlung vertreten.

Der

LVR ist eine übergeordnete Körperschaft und

übernimmt für den Kreis Wesel unter anderem

Aufgaben in der Sozial- und Jugendhilfe, bei der

Kulturförderung und im Denkmalschutz und in der

Bildung. Der LVR stellt somit sicher, dass

übergreifende Aufgaben und Projekte, die eine

Vielzahl von Kommunen betreffen, koordinierter

und effizienter durchgeführt werden.

Darüber hinaus bildete der Kreisausschuss

Fachausschüsse besetzte sie personell und legte

deren Vorsitze für die kommenden fünf Jahre

fest:

Gremium Vorsitz Stellvertretender

Vorsitz

- Kreisausschuss Ingo Brohl (CDU)

Günter Helbich (CDU)

- Ausschuss für

Wirtschaft, Beteiligungen und

Regionalentwicklung Jürgen Preuß (SPD) Udo

Bovenkerk (SPD)

- Rechnungsprüfungsausschuss

Wolfgang Weinkath (AfD) Jan-Eric Reismann (AfD)

- Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und

Integration Richard Stanczyk (SPD) Karsten

Schubert (CDU)

- Wahlprüfungsausschuss für

die Kommunalwahlen 2025 Patrick Marhofen (SPD)

Rainer Gardemann (CDU)

- Ausschuss für

Planung und Umwelt Arnd Cappell-Höpken (CDU)

Bernfried Kleinelsen (SPD)

- Ausschuss für

Soziales und Arbeit Michael Nabbefeld (CDU) Dr.

Doris Beer (SPD)

- Ausschuss für Gesundheit,

Bevölkerungs- und Verbraucherschutz Frank Berger

(CDU) Edgar Stary (SPD)

- Ausschuss für Bauen

und Abfallwirtschaft Lars Löding (CDU) Maria

Fütterer (SPD)

- Ausschuss für

Digitalisierung und Verwaltung Hubert Kück

(Bündnis 90 /Die Grünen) Celina Mara Damschen

(Bündnis 90 /Die Grünen)

- Ausschuss für

Mobilität und Verkehr Gabriele Wegner (SPD) Timo

Juchem (CDU)

Landrat Ingo Brohl

verleiht Verdienstkreuz am Bande Georg Schneider

aus Voerde

Würdigung jahrzehntelangen Engagements für

Brauchtum, Sport und Kommunalpolitik - Landrat

Ingo Brohl mit dem Ehepaar Schneider und dem

Voerder Bürgermeister Dirk Haarmann

Landrat Ingo Brohl zeichnete am Freitag, 14.

November 2025, Georg Schneider aus Voerde in der

Neuling Weinbar (Voerde) mit dem Verdienstkreuz

am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik

Deutschland für sein herausragendes

ehrenamtliches Engagement aus.

Der

73jährige Georg Schneider hat sich über

Jahrzehnte hinweg in den Bereichen Brauchtum,

Sport und Kommunalpolitik in besonderem Maße

verdient gemacht. Der verheiratete Vater von

vier Kindern ist Senior-Chef einer Spedition und

seit seiner Jugend in zahlreichen Vereinen und

Initiativen aktiv.

Bereits mit 14

Jahren trat Georg Schneider dem

Bürgerschützenverein (BSV) Friedrichsfeld „Alter

Emmelsumer 1868 e.V.“ bei. 1991 wurde er zum

stellvertretenden Präsidenten gewählt, von 2005

bis 2019 stand er dem Verein als Präsident vor.

Unter seiner Leitung entwickelte sich

der BSV Friedrichsfeld zu einem lebendigen und

modernen Verein: Die Mitgliederzahlen stiegen

deutlich, das Vereinsheim wurde erweitert, und

auf sein Engagement hin entstand eine neue große

Mehrzweckhalle – ein Projekt, das er nicht nur

initiierte, sondern auch finanziell

unterstützte. Auch bei der Freiwilligen

Feuerwehr Voerde war Schneider über viele Jahre

hinweg aktiv.

Mit 16 Jahren trat er –

mit Sondergenehmigung – in die Feuerwehr ein, wo

er bis zur Übernahme der elterlichen Spedition

an nahezu allen Einsätzen teilnahm und den

Dienstgrad des Unterbrandmeisters erwarb. 2003

wechselte er in die Alters- und Ehrenabteilung.

Die Feuerwehr konnte stets auf seine materielle

und politische Unterstützung zählen.

Neben seinem Engagement in Vereinen und im

Brandschutz prägt Schneider seit Jahrzehnten

auch die kommunalpolitische Landschaft Voerdes.

Mit 19 Jahren trat er in die CDU ein, seit 1999

gehört er dem Rat der Stadt Voerde an – und

wurde bei jeder Wahl direkt gewählt.

Als

Vorsitzender des Bau- und Betriebsausschusses

sowie als langjähriger Fraktionsvorsitzender

(2013–2017) begleitete er zahlreiche

städtebauliche und infrastrukturelle Projekte,

darunter die Neugestaltung des Friedrichsfelder

Marktplatzes, den Bau der Feuerwehrgerätehäuser

Löhnen und Friedrichsfeld, die 3-fach-Turnhalle

am Schulzentrum Voerde-Süd und die Sanierung der

Sportanlage Am Tannenbusch.

Darüber

hinaus setzt sich Georg Schneider in besonderem

Maße für die Sportförderung in Voerde ein. 1998

war er Mitinitiator des Sportpreises des Monats,

der erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler mit

einer finanziellen Anerkennung würdigt. 2002

rief er die Veranstaltung „Sport im Ort“ ins

Leben – einen jährlichen Weitsprungwettbewerb

für Grundschulkinder im Rahmen des Dorffestes.

Zudem fördert er den Wettbewerb um das

Deutsche Sportabzeichen an Grundschulen, bei dem

die erfolgreichste Schule prämiert wird. Auch

der Martinsmarkt in Friedrichsfeld profitiert

von seinem stetigen Einsatz. Das Wirken von

Georg Schneider ist geprägt von Ideenreichtum,

Tatkraft und Beharrlichkeit. Viele Projekte,

Veranstaltungen und Vereine in Friedrichsfeld

und Voerde tragen seine Handschrift und haben

das gemeinschaftliche Leben nachhaltig

bereichert.

Landrat Ingo Brohl fasste in

seiner Laudatio zusammen: „Lieber Herr

Schneider, vor einigen Wochen waren Sie

gemeinsam mit Ihrer Frau und Ihrer Tochter zu

unserem Ordensvorgespräch im Kreishaus. Dabei

haben Sie mich mit Ihrer Offenheit und Ihrer

Bescheidenheit tief beeindruckt. Es war deutlich

zu spüren, wie sehr Sie mit Ihrem Engagement

verbunden sind – und wie viel Ihnen diese Ehrung

bedeutet. Für mich wurde dabei sichtbar, mit

welchem Herzen Sie Ihr Leben gestaltet haben:

Sie sind ein Mann, der nie sich selbst in den

Mittelpunkt gestellt hat, sondern stets die

Gemeinschaft – und ganz besonders die Jugend.“

Neukirchen-Vluyn: Kostenloser

Elternstart NRW-Kurs startet ab sofort – jetzt

freie Plätze sichern!

Jetzt

kostenlos anmelden! Für den neuen Elternstart

NRW-Kurs in Neukirchen-Vluyn sind noch Plätze

frei. Das Angebot richtet sich an Eltern mit

Babys aus dem Geburtszeitraum 01–03/2025 und

unterstützt beim Start ins Familienleben –

kostenlos, wohnortnah und alltagspraktisch.

[Neukirchen-Vluyn] Die DRK-Familienbildung

Niederrhein bietet ab sofort wieder einen

kostenlosen Elternstart NRW-Kurs für Eltern mit

Kindern im Geburtszeitraum Januar bis März 2025

an. Für den Kurs, der in Neukirchen-Vluyn

startet, sind noch Plätze verfügbar. Das

Programm Elternstart NRW richtet sich an Mütter

und Väter mit ihrem Säugling und unterstützt sie

in den ersten Monaten nach der Geburt. Im

Mittelpunkt stehen der Austausch mit anderen

Eltern, Informationen rund um den Familienalltag

sowie Anregungen zur kindlichen Entwicklung.

Eltern und Kinder genießen die gemeinsame Zeit

im Elternstart NRW-Kurs des DRK – Austausch,

Spiel und frühe Förderung in gemütlicher

Atmosphäre.

Das Angebot ist kostenfrei

und wird durch das Land Nordrhein-Westfalen

gefördert. Anmeldungen und Rückfragen nimmt die

DRK-Familienbildung Niederrhein telefonisch

unter 0281 3001-8100 oder per E-Mail an

familienbildung@drk-niederrhein.de entgegen.

Weitere Informationen zum Programm finden

Interessierte auf der Website des DRK

Niederrhein.

Die Familienbildung des DRK

Niederrhein steht für lebensnahe, vielfältige

und qualitativ hochwertige Bildungsangebote. Im

vergangenen Jahr konnten wir 169 Kurse mit

insgesamt 3447 Unterrichtsstunden erfolgreich

durchführen. Rund 1700 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer nutzten unsere Angebote zur Förderung

von Erziehungskompetenz, Familienalltag und

persönlicher Entwicklung. Ein weiterer

Schwerpunkt liegt in unserer Breitenausbildung

im Bereich Erste Hilfe.

Hier wurden 218

Kurse zu Themen wie Erste Hilfe, Erste Hilfe am

Kind und Fortbildungen angeboten – mit einer

beeindruckenden Teilnahme von 2700 Personen. Mit

unserem Engagement tragen wir zur Stärkung von

Familien und zur Sicherheit im Alltag bei –

praxisnah und kompetent.

Bilanz

Martinikirmes Dinslaken 2025

Die

Stadt Dinslaken zieht eine positive Bilanz der

diesjährigen Martinikirmes. Das traditionsreiche

Volksfest lockte vom 7. bis 11. November 2025

wieder Zehntausende Besucher*innen auf das

Gelände der ehemaligen Trabrennbahn.

Ein gelungenes Fest für die ganze Familie -

Martinikirmes 2025 in der Vogelperspektive.

Bei überwiegend trockenem Herbstwetter

genossen Familien, Kinder und Kirmesfans aus der

gesamten Region fünf Tage voller Spaß, Begegnung

und Unterhaltung. Rund 120 Schausteller*innen

sorgten mit ihren Fahrgeschäften, Buden und

kulinarischen Angeboten für ein buntes

Kirmeserlebnis.

Insgesamt kamen nach

ersten Schätzungen ca. 165.000 Menschen zur

Martinikirmes, womit das Niveau der Vorjahre

überschritten wurde. Mit einem Höhenfeuerwerk

endete die Kirmes am gestrigen 11. November.

Bürgermeister Simon Panke zeigte sich

erfreut über den erfolgreichen Verlauf: „Die

Martinikirmes ist Teil unserer Stadtidentität

und gehört ganz fest zu Dinslaken. Sie verbindet

Generationen, Vereine, Nachbarschaften und

Familien. Ich freue mich, dass so viele Menschen

friedlich und fröhlich zusammengekommen sind, um

diese Tradition gemeinsam zu leben. Mein

herzlicher Dank gilt allen Schaustellerinnen und

Schaustellern, Einsatzkräften, Helferinnen und

Helfern sowie allen, die zum Gelingen und zur

Sicherheit der Kirmes beigetragen haben.“

Dank des gut abgestimmten

Sicherheitskonzepts konnte das

Sicherheitspersonal rückblickend eine positive

Bilanz über das friedliche Miteinander auf der

Kirmes ziehen. Auch die eingerichteten An- und

Abreisemöglichkeiten – darunter der Pendelbus

zwischen Innenstadt und Festplatz – wurden von

den Besucherinnen und Besuchern rege genutzt.

Die Vorfreude auf das nächste Jahr darf bereits

beginnen: Die Martinikirmes 2026 findet vom 6.

bis 10. November auf dem Gelände der ehemaligen

Trabrennbahn statt

Amtsblatt vom

13.11.2025

Am 13. November ist ein

neues Amtsblatt der Stadt Dinslaken erschienen.

Es enthält zwei öffentliche Bekanntmachungen der

Stadt Dinslaken. Das Amtsblatt ist auch online

zu finden: https://www.dinslaken.de.

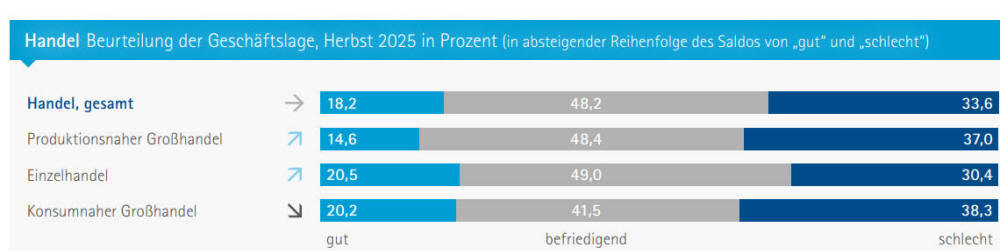

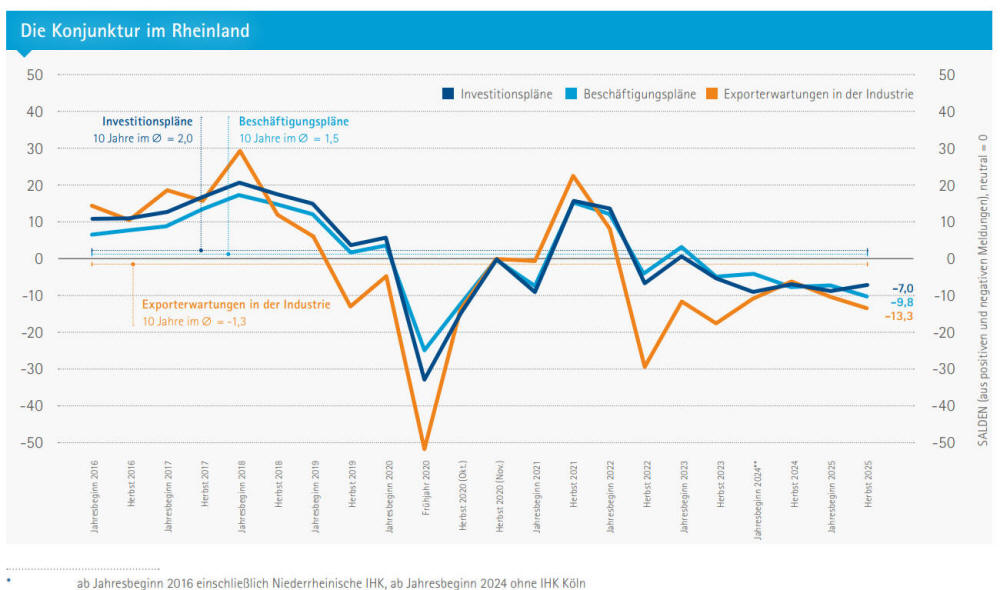

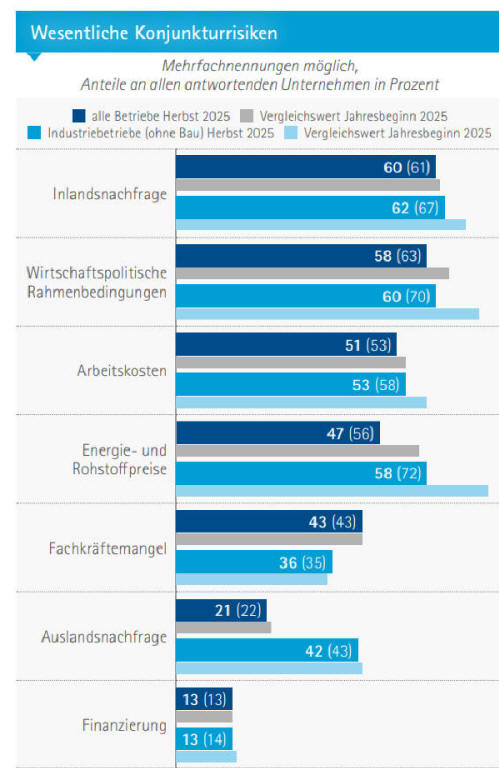

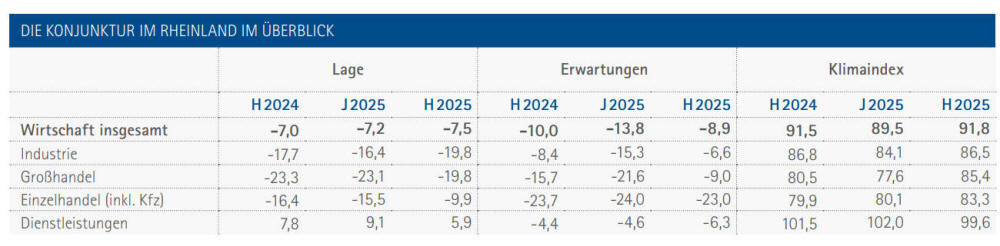

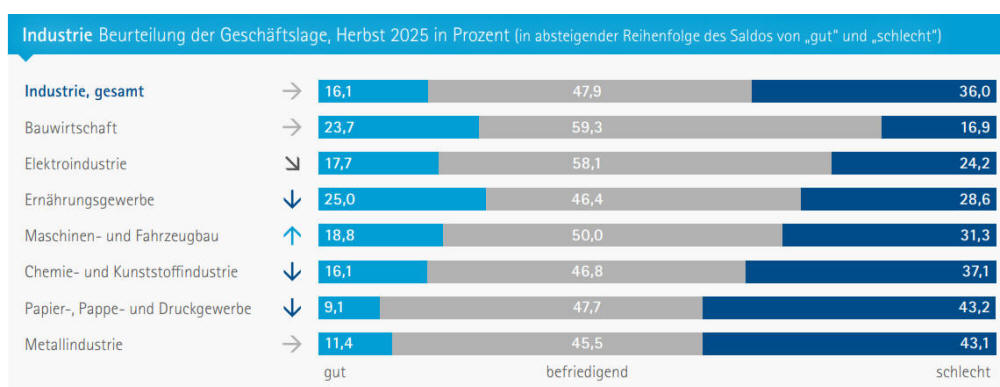

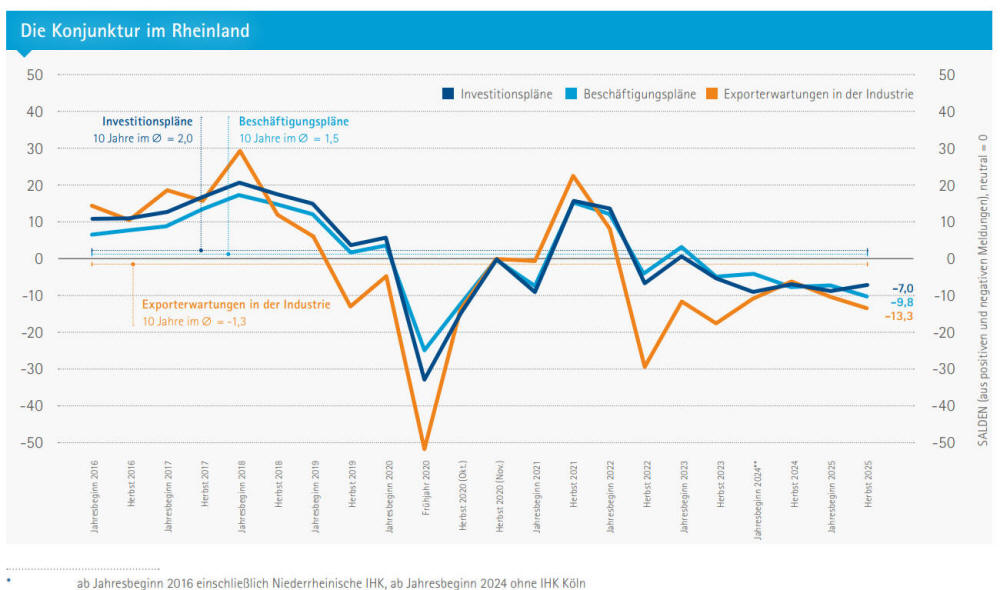

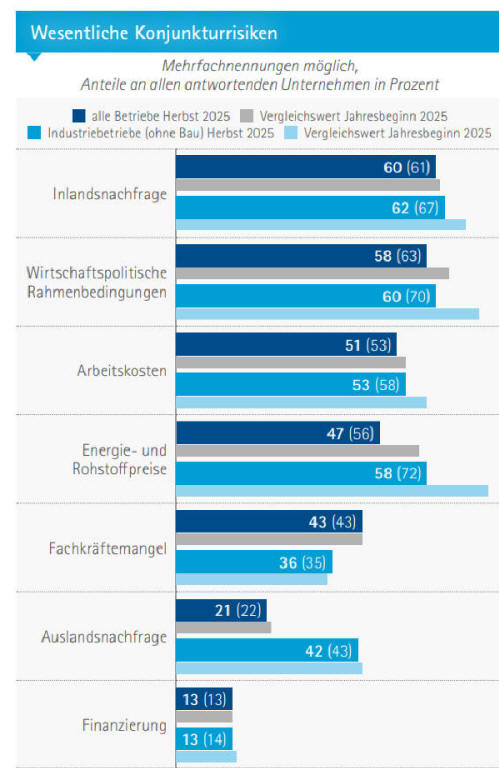

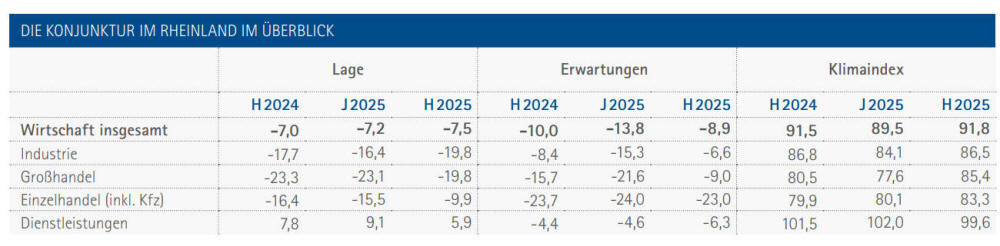

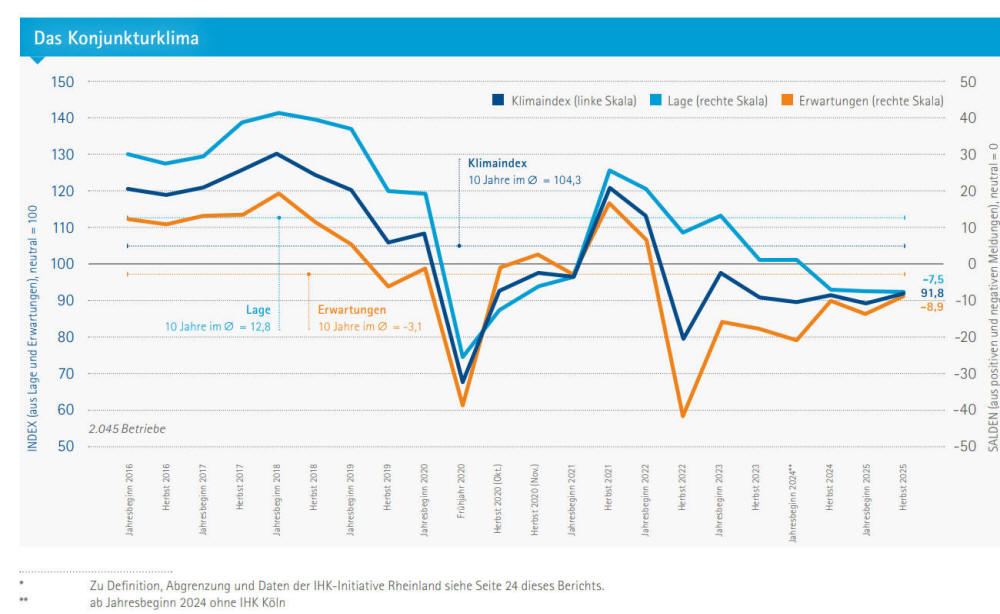

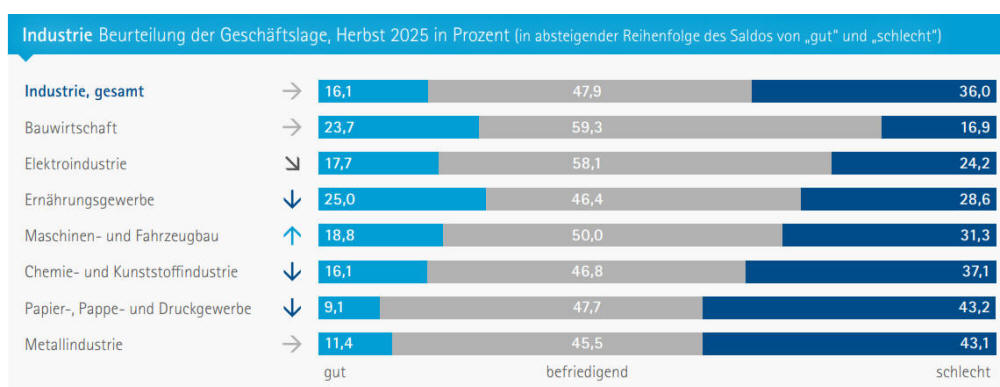

IHKs besorgt:

„Lage vieler Unternehmen verschlechtert sich

weiter“ Wirtschaft im Rheinland braucht echte

Reformen

Die Wirtschaft

im Rheinland kommt nicht Schwung. Schließungen,

Stellenabbau und fehlende Investitionen

betreffen die ganze Region, das zeigt das

Konjunkturbarometer der IHKs im Rheinland.

Besonders die wichtige Grundstoffindustrie

leidet: Stahl- und Chemieprodukte lassen sich

schlecht verkaufen.

Bürokratie,

Energiepreise und marode Straßen bremsen die

Wirtschaft. Die Wettbewerbsfähigkeit vieler

Unternehmen sinkt. Das neue Konjunkturbarometer

ist eine deutliche Mahnung an die

Bundesregierung.

Zu wenig, zu verzagt – so

urteilen die Unternehmen über die neue

Bundesregierung. Viele Betriebe haben sich mehr

erhofft. Von den bisherigen Reformen kommt bei

der Wirtschaft zu wenig an. Der Mittelstand ist

durch Berichtspflichten, endlose Verfahren und

eine entrückte Verwaltung gefesselt. Die

Industrie kann die Standortnachteile nicht mehr

durch Produktivität ausgleichen.

IHK-Geschäftsführer im Bereich Regionalpolitik

und Konjunktur Ocke Hamann sowie

IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan

Dietzfelbinger stellen das neue

Konjunkturbarometer Rheinland vor. Foto:

Niederrheinische IHK / Jacqueline Wardeski

„Jeder vierte Betrieb will Beschäftigte

entlassen. Jeder Dritte will weniger

investieren. Das zieht andere mit in den

Abwärtsstrudel“, warnt IHK-Hauptgeschäftsführer

Dr. Stefan Dietzfelbinger.

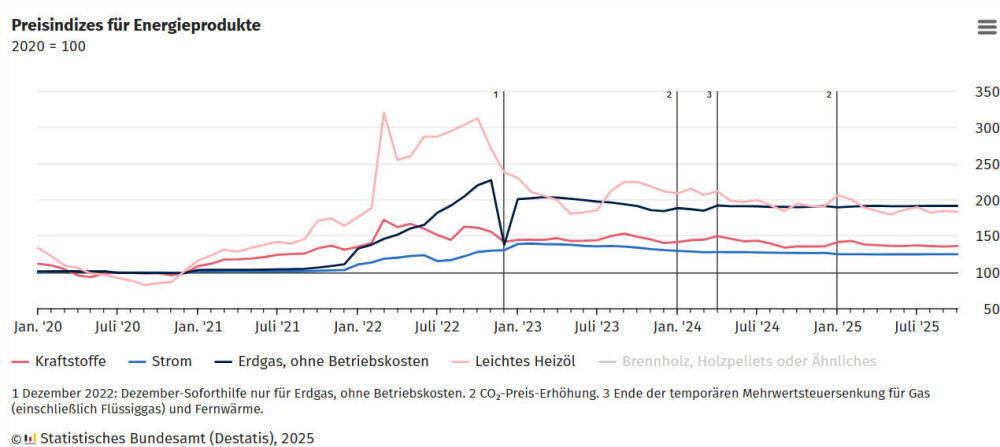

Strompreise müssen runter

Die IHKs

im Rheinland sind in Sorge um ihre Industrie.

Die leeren Auftragsbücher machen der rheinischen

Wirtschaft besonders zu schaffen. „Wir müssen

alles tun, um unsere Produktionsketten intakt zu

halten. Ein Chemieunternehmen, das seine Tore

schließt, kommt nicht mehr zurück. Im Gegenteil,

es zieht weitere mit sich. Das Rheinland ist der

Energie-Standort in Deutschland.

Die

Energiekosten müssen dringend runter. Die

Bundesregierung hat ihr Versprechen nicht

gehalten, die Stromsteuer für alle zu senken.

Besonders der Mittelstand ist enttäuscht. Auch

beim geplanten Industriestrompreis bleiben

Mittelständler außen vor. Zudem ist es nur eine

Brückenlösung – der Strom wird nach drei Jahren

wieder teuer. Die Energiepreise müssen aber

dauerhaft für alle Betriebe sinken. Hier muss

Berlin dringend nachbessern“, so der IHK-Chef.

Bürokratie bleibt Hemmschuh

Vorschriften, Formulare und Genehmigungen sind

für knapp 60 Prozent der Unternehmen die größte

Bremse. Aktuell ist es nur der Staat der mehr

investiert. Für den dringend notwendigen

Aufschwung reicht das nicht. Wichtig ist, dass

die privaten Investitionen anspringen.

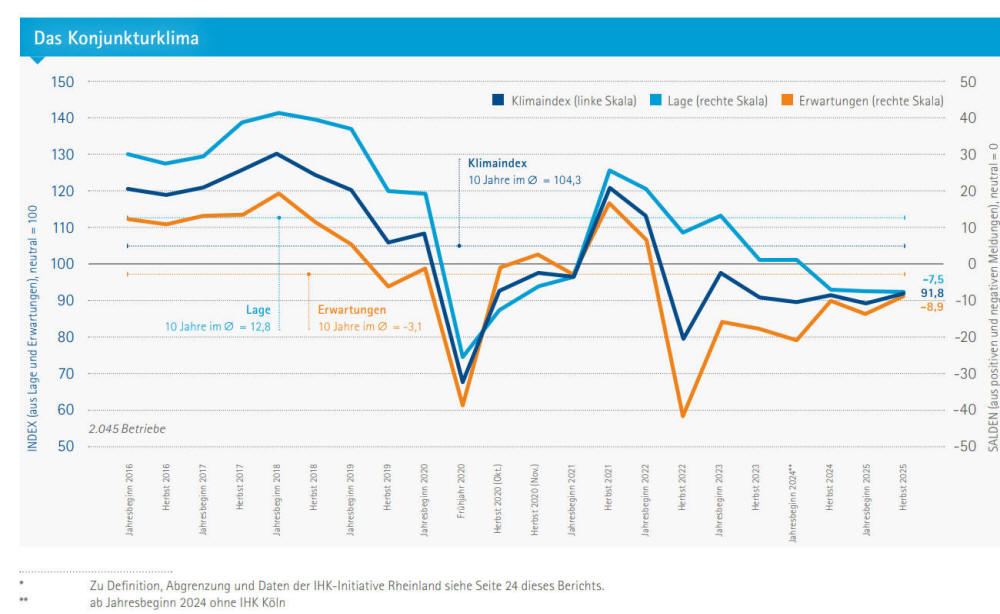

„Unser Konjunkturklimaindex zeigt wie

zurückhaltend die Wirtschaft ist. Er tritt mit

91 Punkten auf der Stelle. Seit mehr als drei

Jahren gibt es kaum positive Impulse. Auch, weil

die Bürokratie uns im Weg steht. Wir brauchen

grundlegende Reformen. Ankündigungen alleine

reichen nicht. Wenn unsere Verwaltungen nicht

umdenken, wird es nicht gehen. Sie sollten

digitaler und kundenfreundlicher werden“, so

Dietzfelbinger.

Mehr Freiheit für Unternehmen

Gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel ein

Risiko – fast jedes zweite Unternehmen sieht

darin eine Gefahr. Gleichzeitig machen ihnen die

gestiegenen Arbeitskosten zu schaffen. Und auch

bei der Infrastruktur zeigt sich ein

alarmierendes Bild: Marode Verkehrswege,

schleppende Genehmigungen und fehlende

Digitalisierung gefährden den Standort.

All das führt laut den IHKs zu einer

gefährlichen Mischung: Unternehmen verlieren

Vertrauen – in die Zukunft, in die Politik, in

die Planbarkeit. „Das Rheinland ist stark.

Unsere Unternehmen sind innovativ,

anpassungsfähig, bereit für Wandel. Aber sie

brauchen endlich die Freiheit, wieder

unternehmerisch handeln zu können. Wer Wachstum

will, muss Verlässlichkeit schaffen. Wer

Transformation will, muss Investitionen

ermöglichen. Und wer Wohlstand sichern will,

muss die Wirtschaft endlich ernst nehmen“,

betont Dietzfelbinger.

Konjunkturbarometer Rheinland

Die

IHK-Initiative Rheinland veröffentlicht

halbjährlich ein Konjunkturbarometer. Mehr als

2000 Unternehmen aus Industrie, Handel und

Dienstleistungen haben im Herbst 2025

teilgenommen. Teil der Initiative sind die IHKs

Aachen, Bonn/Rhein-Sieg, Düsseldorf, Mittlerer

Niederrhein, die Bergische sowie die

Niederrheinische IHK.

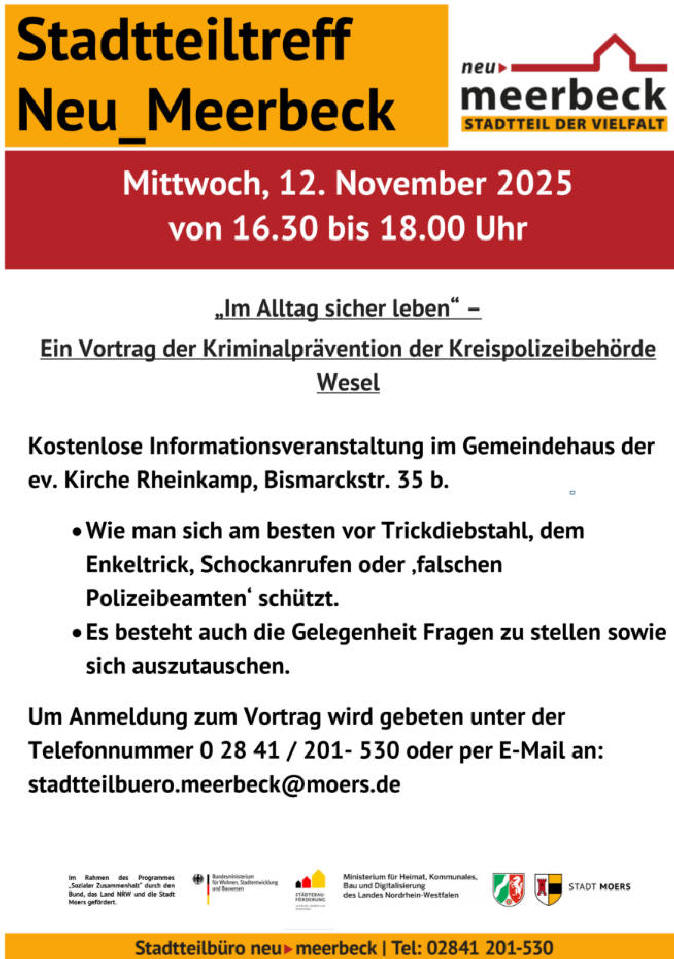

Wesel: Wärmepumpen als kostengünstige und

umweltschonende Heizungstechnologie –

Themenabend am 18. November

Nicht

erst seit dem sogenannten „Heizungsgesetz“ ist

klar: Hauseigentümer*innen müssen sich Gedanken

machen, wie Ihre Immobilie in Zukunft beheizt

wird. Obwohl das Thema Wärmepumpe in der

jüngeren Vergangenheit immer öfters Thema in den

Medien war, gibt es weiterhin eine große

Verunsicherung zu technischen Voraussetzungen

und Fördermöglichkeiten.

Um

Hauseigentümer*innen zu informieren, findet eine

Veranstaltung im Energiequartier Schepersfeld

statt. Bei diesem Themenabend werden unter

anderem folgende Fragen behandelt: Welche

Vorteile hat die Wärmpumpe gegenüber

herkömmlichen Heiztechnologie? Welche Arten von

Wärmepumpe gibt es? Wie können Wärmepumpen in

Ihren Bestandsgebäuden effizient einsetzen?

Welche Fördermittel gibt es und wie hoch sind

die Gesamtkosten? Antworten und Tipps dazu hat

Energieberater Philipp Pospieszny,

Sanierungsmanager im Energiequartier

Schepersfeld.

Der Themenabend findet am

18. November 2025 um 18:00 Uhr im

MehrGenerationenHaus, Am Birkenfeld 14, statt.

Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung

gebeten: info@energiequartier-schepersfeld.de.

Die kostenlosen Angebote der Sanierungsberatung

richtet sich an Eigentümer und Eigentümerinnen

von Immobilien im Stadtteil Schepersfeld und

können nur noch bis zum 30. April 2026 in

Anspruch genommen werden.

Die Beratungen

finden nach vorheriger Absprache vor Ort im

Sanierungsbüro Am Birkenfeld 14 oder an der

eigenen Immobilie statt. Die Beratung kann auch

telefonisch unter 0281/203-2778 oder via E-Mail

stattfinden. Eine vorherige Terminvereinbarung

ist gewünscht und kann telefonisch oder unter

info@energiequartier-schepersfeld.de abgestimmt

werden. Aktuelle Termine und Informationen zum

Energiequartier Schepersfeld sind über die

Projektwebseite

www.energiequartier-schepersfeld.de abrufbar.

Dinslaken: Gedenkfeier zum

Volkstrauertag auf dem Parkfriedhof

Am Sonntag, 16. November 2025, findet auch auf

dem städtischen Parkfriedhof in Dinslaken wieder

eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt.

Beginn der Veranstaltung ist um 11:00 Uhr am

Soldatengräberfeld. Die Stadt Dinslaken lädt

ein, gemeinsam der Opfer von Krieg,

Gewaltherrschaft und Terror zu gedenken.

Der Volkstrauertag erinnert an das Leid der

Vergangenheit und mahnt, sich auch heute für

Frieden, Freiheit und Demokratie einzusetzen.

Bürgermeister Simon Panke wird die Gedenkrede

halten. Im Anschluss folgen weitere Gedenkworte

durch Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen

sowie musikalische Beiträge, die den feierlichen

Rahmen der Veranstaltung gestalten.

Im

Verlauf der Feier werden Kränze am Ehrenmal

niedergelegt, unter anderem durch die Stadt

Dinslaken, den Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge e.V. sowie örtliche Vereine

und Verbände. Zum Abschluss wird gemeinsam eine

Schweigeminute zum stillen Gedenken abgehalten.

Mit dieser Gedenkfeier möchte die Stadt

Dinslaken ein Zeichen für Frieden, Gemeinschaft

und Verantwortung setzen und lädt alle

Interessierten herzlich zur Teilnahme ein.

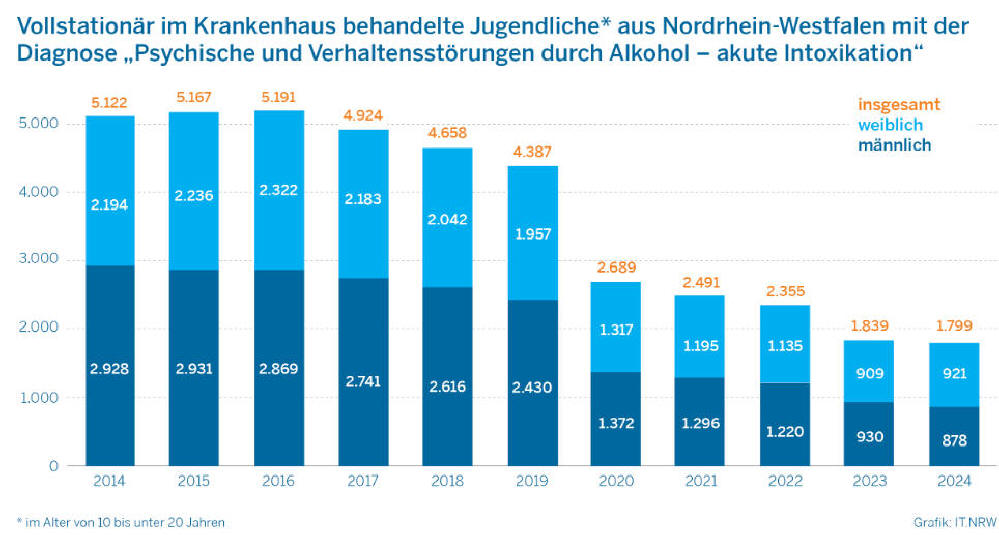

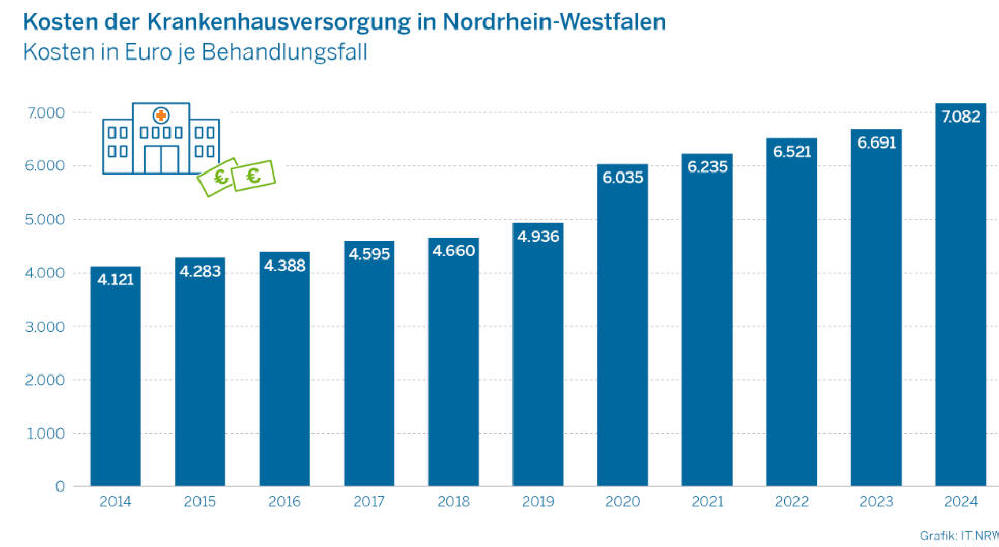

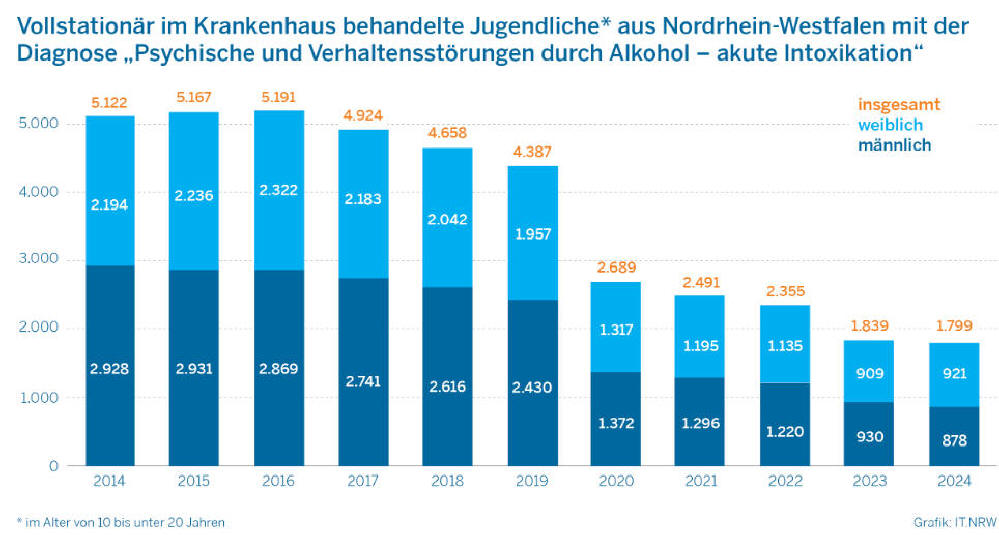

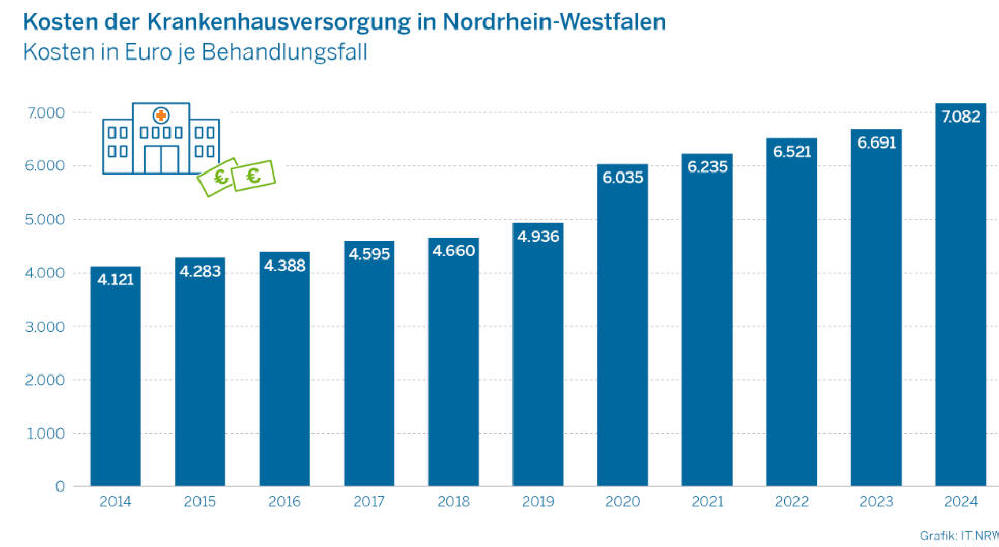

NRW:

Krankenhausbehandlungen aufgrund akuter

Alkoholvergiftung bei Jugendlichen auch 2024

rückläufig

* 2,2 % weniger

Behandlungsfälle gegenüber 2023.

* Mehr als

die Hälfte waren Mädchen und junge Frauen.

*

Anteil der Behandlungsfälle in Hamm am höchsten

und in Köln am niedrigsten.

Im Jahr 2024

sind 1.799 junge Menschen aus

Nordrhein-Westfalen im Alter von 10 bis unter

20 Jahren mit der der Diagnose „psychische und

Verhaltensstörungen durch Alkohol – akute

Intoxikation” vollstationär im Krankenhaus

behandelt worden. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, waren das 2,2 % weniger

Behandlungsfälle als 2023. Damit setzt sich die

seit 2017 beobachtete, rückläufige Entwicklung

dieser Behandlungsfälle fort, wenn auch weniger

stark als bisher.

Im Jahr 2023 ging die

Zahl der wegen Alkoholvergiftung behandelten

Jugendlichen noch um 21,9 % gegenüber dem

vorangegangenen Jahr zurück. Im Jahr 2022 waren

es −5,5 %. Den stärksten Rückgang an wegen

Alkoholvergiftung vollstationär behandelten

Kindern und Jugendlichen hatte es mit −38,7 % im

Jahr 2020 gegeben, als die Einschränkungen durch

die Corona-Pandemie begannen. Im Vergleich zum

Berichtsjahr 2014 ist die Zahl der

Behandlungsfälle um fast 65 % zurückgegangen.

Anstieg der vollstationären Behandlungen bei

Mädchen und jungen Frauen

Der Rückgang der

alkoholbedingten Behandlungsfälle im Jahr 2024

ist ausschließlich auf die Jungen und jungen

Männer zurückzuführen. Während die Zahl der

vollstationären Behandlungen von männlichen

Jugendlichen sich um 5,6 % verringerte, stieg

die Anzahl bei den weiblichen Jugendlichen um

1,3 %.

Von den insgesamt 1.799

Behandlungsfällen entfiel mit 921 Behandlungen

bzw. 51,2 % mehr als die Hälfte auf Mädchen und

junge Frauen. Der Anteil von Kindern im Alter

von 10 bis 14 Jahren an den

Krankenhausbehandlungen von unter 20-Jährigen

mit Alkoholvergiftung entsprach mit rund 14 %

dem Durchschnitt der vergangenen Jahre.

In Hamm gab es anteilig die meisten und in Köln

die wenigsten Behandlungen Der Anteil der

aufgrund einer akuten Alkoholvergiftung

vollstationär behandelten 10- bis unter

20-jährigen Patientinnen und Patienten an der

gleichaltrigen Bevölkerung lag im Jahr 2024 im

Landesdurchschnitt bei 105 je 100.000

Einwohnerinnen und Einwohner.

Regional

betrachtet gab es die höchsten Anteile im Jahr

2024 für Patientinnen und Patienten aus Hamm mit

228 je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner,

gefolgt vom Kreis Soest mit 217 und dem

Märkischen Kreis mit 171. Die niedrigsten

Anteile ermittelte das Statistische Landesamt

für Köln mit 48, den Kreis Gütersloh mit 49 und

den Rhein-Erft-Kreis mit 59 je 100.000

Einwohnerinnen und Einwohner.

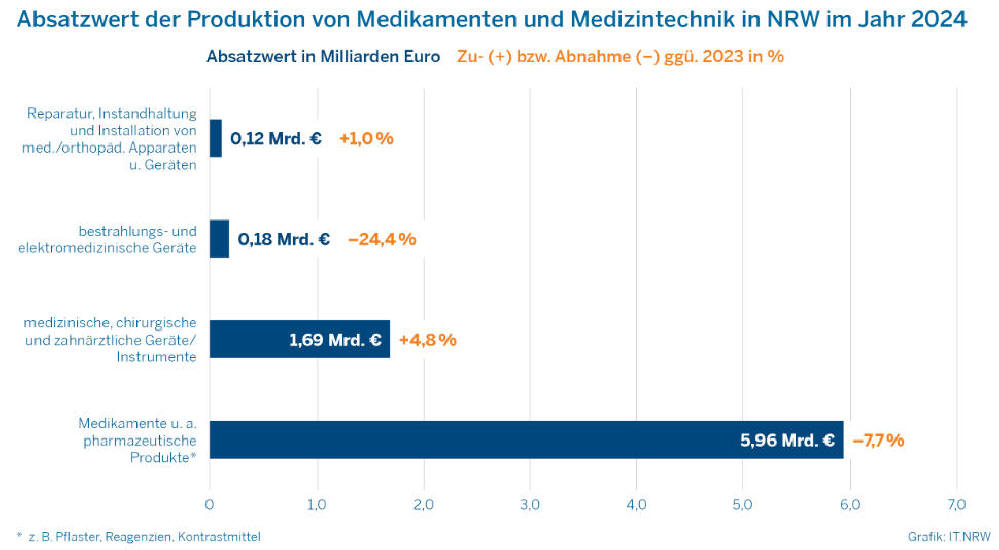

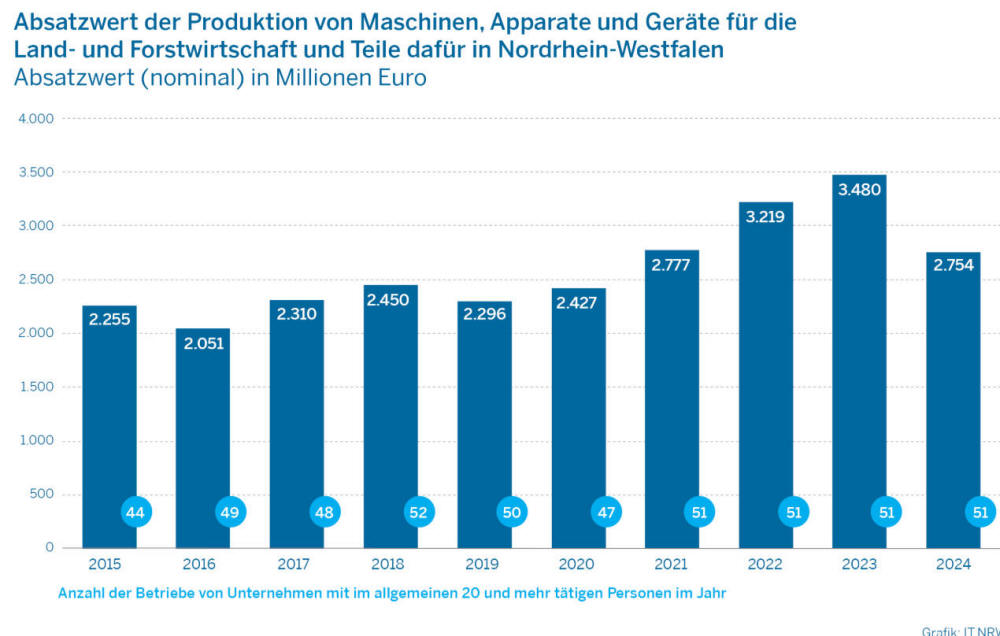

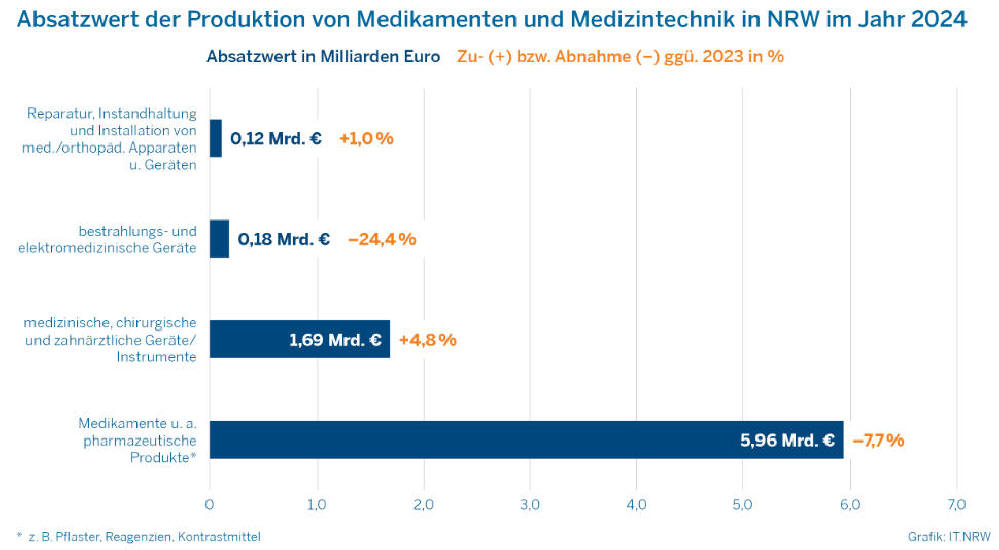

NRW-Industrie: Absatzwert von produzierten

Medikamenten und Medizintechnik 2024 um fast 6 %

gesunken

* Die Hälfte des

Absatzwertes erzielten Betriebe im

Regierungsbezirk Köln.

* Zuwächse im

Außenhandel mit Medizingütern.

* Im ersten

Halbjahr 2025 sind Produktionsabsatzwert und

Außenhandel gestiegen.

Im Jahr 2024 sind in 387

produzierenden Betrieben des

nordrhein-westfälischen Verarbeitenden Gewerbes

Medikamente und Medizintechnik im Wert von

7,9 Milliarden Euro hergestellt worden. Wie das

Statistische Landesamt anlässlich der

internationalen Fachmesse für Medizin „MEDICA”

vom 17. bis 20. November in Düsseldorf mitteilt,

waren das nominal 476,3 Millionen Euro bzw.

5,7 % weniger als ein Jahr zuvor.

50,3 %

des Absatzwertes der 2024 in NRW produzierten

Medikamente und Medizintechnik wurde in 100

Betrieben im Regierungsbezirk Köln erzielt. Mit

6,0 Milliarden Euro machten Medikamente und

andere pharmazeutische Produkte wie Pflaster,

Reagenzien und Kontrastmittel einen Anteil von

Dreiviertel des Absatzwertes aus. Neben

Pharmazieprodukten wurden im Vorjahr in NRW auch

Produkte aus dem Bereich Medizintechnik

hergestellt.

Darunter fielen

medizinische, chirurgische und zahnärztliche

Geräte und Instrumente im Wert von

1,7 Milliarden Euro und bestrahlungs- und

elektromedizinische Geräte im Wert von

0,18 Milliarden Euro produziert. Mit der

Reparatur, Instandhaltung und Installation von

medizinischen und orthopädischen Apparaten und

Geräten wurde zudem ein Absatzwert von

0,12 Milliarden Euro erzielt.

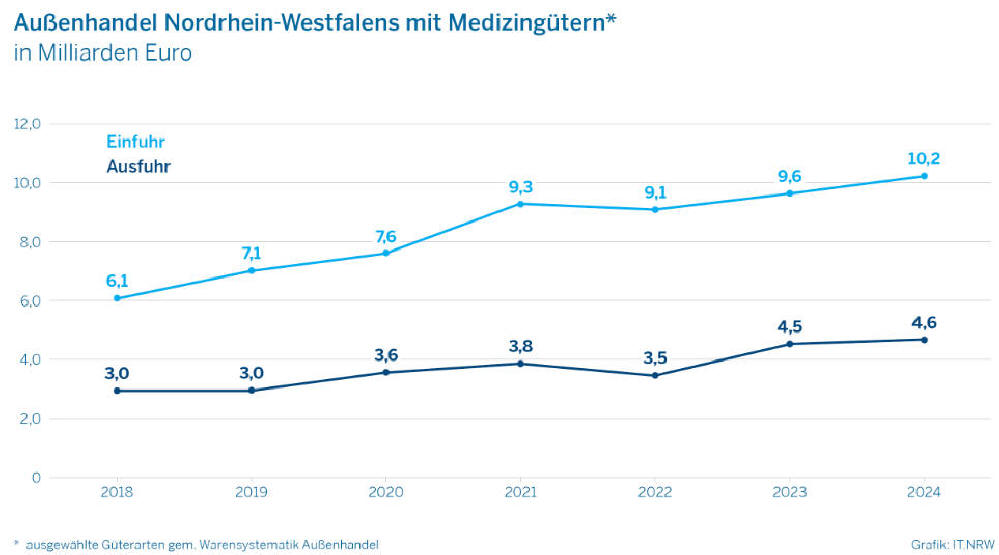

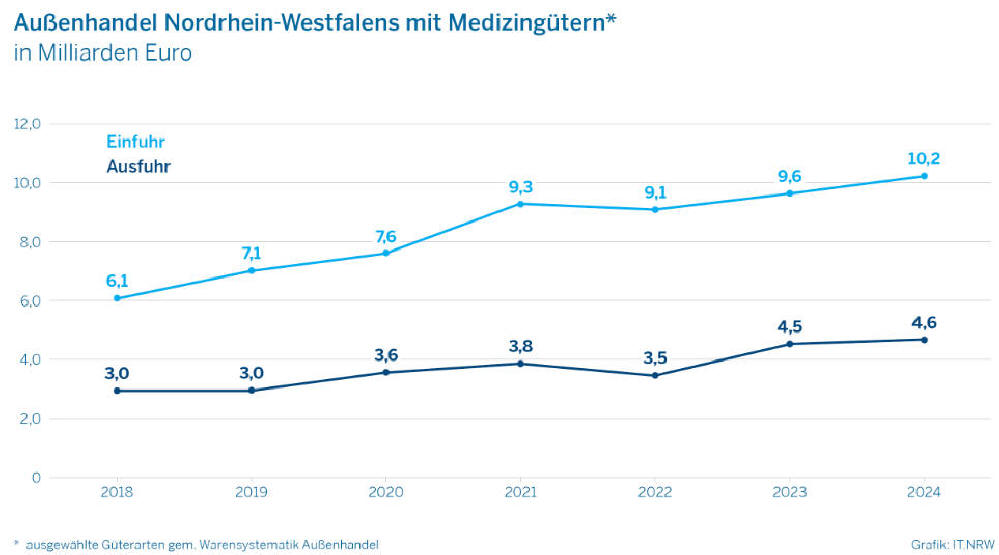

Importe

von Medizingütern um 6,3 % und Exporte um 2,3 %

gestiegen Im Gegensatz zur Produktion waren im

Außenhandel Zuwächse zu verzeichnen. Im Jahr

2024 sind Medizingüter im Wert von rund

10,2 Milliarden Euro nach NRW importiert worden.

Als Medizingüter werden zum Beispiel

Arzneiwaren, Prothesen und Gehhilfen oder

medizinische Verbrauchsartikel erfasst.

Wie das Landesamt für Statistik weiter mitteilt,

stieg damit der Importwert im Vergleich zum

Vorjahr um 6,3 %. Die Ausfuhren von

Medizingütern aus NRW im Jahr 2024 stiegen

gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf

4,6 Milliarden Euro.

Erstes Halbjahr 2025 zeigt positive

Entwicklung beim Außenhandel und

Produktionsabsatzwert

Die Daten für das

erste Halbjahr 2025 zeigen eine positive

Entwicklung auf: Nach vorläufigen Ergebnissen

produzierten nordrhein-westfälische Betriebe zum

Absatz bestimmte Medikamente und Medizintechnik

im Wert von 4,5 Milliarden Euro, was einer

Steigerung von 8,7 % gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreszeitraum entspricht.

Im gleichen Zeitraum importierte die

NRW-Wirtschaft Medizingüter mit einem Warenwert

von 5,6 Milliarden Euro. Dieser war damit um

9,3 % höher als im Vorjahreszeitraum. Der

Warenwert der ausgeführten Medizingüter betrug

2,5 Milliarden Euro. Dies ist ein Anstieg von

9,6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

„Tag der Orthopädie“ am Evangelischen

Krankenhaus Dinslaken

Medizin zum Mitmachen

und Verstehen am 22. November 2025

Gelenkverschleiß, Knieschmerzen, chronische

Rückenschmerzen: Erkrankungen des

Bewegungsapparats sind weit verbreitet und

schränken die Betroffenen im Alltag oft

erheblich ein. Wie moderne orthopädische

Behandlungen helfen können und was sich hinter

den Kulissen eines Krankenhauses abspielt, zeigt

der „Tag der Orthopädie“ im Evangelischen

Krankenhaus Dinslaken. Am Samstag, dem 22.

November 2025, lädt das Krankenhaus von 13 bis

18 Uhr zu einem spannenden Aktionstag ein.

Die Teams aus den Bereichen Orthopädie,

Wirbelsäulenchirurgie, Schmerzmedizin,

Anästhesie, Pflege, Rehabilitation sowie

Nachsorgemanagement geben mit Vorträgen,

Mitmachaktionen und vielfältigen Angeboten

Einblicke in ihre Arbeit. Beim Format „Meet the

Doc“ können Besucherinnen und Besucher in

persönlichen Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten

individuelle Fragen stellen, Therapien

kennenlernen und eigene Beschwerden

thematisieren. Zudem besteht die Möglichkeit,

einen modernen OP-Saal zu besichtigen.

Interessierte können außerdem an einer

Simulationspuppe selbst eine Intubation

ausprobieren.

Der Tag der Orthopädie

richtet sich an die ganze Familie. Auch für die

jüngsten Gäste gibt es Spannendes zu entdecken.

Im Teddybärkrankenhaus werden verletzte

Kuscheltiere liebevoll versorgt. Dabei wird auf

kindgerechte Weise medizinisches Wissen

vermittelt. EVA, das Maskottchen des Klinikums,

steht für Fotos zur Verfügung.

Das

Programm wird durch Infostände, einen

Rettungswagen zum Erkunden sowie durch Speisen

und Getränke ergänzt. Auch externe Partner, wie

Implantathersteller und Sanitätshäuser, werden

vor Ort sein und über ihr Angebot informieren.

Tag der Orthopädie

Ort: Evangelisches

Krankenhaus Dinslaken, Kreuzstr. 28, 46535

Dinslaken

Datum: Samstag, 22. November 2025

Uhrzeit: 13.00 - 18.00 Uhr

Eintritt frei,

keine Anmeldung erforderlich

Alle Infos auf:

https://www.evkln.de/orthopaedietag.html

Rat der Stadt Moers hat Bildung und

Besetzung der Ausschüsse beschlossen

Die Bildung, Zusammensetzung und Vorsitzende

der Ausschüsse hat der Stadt in seiner Sitzung

am Mittwoch, 13. November, beschlossen. Damit

können die Gremien die inhaltliche Arbeit

vorbereiten und fachliche Themen vertiefend

beraten. Mit der Entscheidung ist die

Arbeitsfähigkeit des Rates in allen kommunalen

Themenfeldern sichergestellt.

Die

Besetzungen sind in Kürze im

Ratsinformationssystem ris.moers.de zu

finden. Bereits jetzt sind dort alle

Sitzungstermine hinterlegt. Noch keine

abschließende Entscheidung gab es zur

Weiterführung des Rats-TV der Stadt Moers. Die

Verwaltung soll für die nächste Ratssitzung am

Mittwoch, 17. Dezember, darstellen, wie lange

die Aufnahmen gespeichert werden könnten.

Moers: Toilettenanlage im

Freizeitpark wird umgebaut

Im

Freizeitpark Moers wird derzeit die

Toilettenanlage am Skatepark umgebaut. Die

Stadtbau Moers erneuert die Ausstattung, nachdem

es in der Vergangenheit wiederholt zu

Vandalismusschäden gekommen war.

Toilettenschüsseln, Urinale und Waschbecken

werden durch besonders robuste

Edelstahl-Ausführungen ersetzt. Während der

Arbeiten bleibt die Anlage voraussichtlich bis

Ende November geschlossen.

Gemeinsame Verantwortung für das kulturelle

Gedächtnis - Treffen des Arbeitskreises der

Kommunalen Archive im Kreis Wesel

Der Arbeitskreis der kommunalen Archive im Kreis

Wesel traf sich am Mittwoch, 12. November 2025,

zu seiner Herbstsitzung im Kreishaus, um

aktuelle fachliche Themen zu besprechen und den

kollegialen Austausch zu pflegen. Im Mittelpunkt

stand dieses Mal besonders das gegenseitige

Kennenlernen der neuen Mitglieder.

Auch

Janine Weigel, die künftig die Koordinierung und

den Austausch der kommunalen Archive im Kreis

übernehmen wird, war das erste Mal in ihrer

neuen Rolle als Kreisarchivarin dabei. Sie

betonte die Wichtigkeit der Archivierungsarbeit.

„Archive sind das Gedächtnis unserer

Gesellschaft und der kommunalen Verwaltungen.

Sie bewahren Schriftgut und Dokumente, die

Auskunft über Verwaltungshandeln, regionale

Geschichte und gesellschaftliche Entwicklungen

geben“, so die neue Kreisarchivarin.

„Damit sichern sie nicht nur die Rechts- und

Informationsgrundlagen für Verwaltungen und

Öffentlichkeit, sondern leisten auch einen

wichtigen Beitrag zur historischen Forschung und

kulturellen Bildung.“ Neben dem persönlichen

Austausch stand ein zentrales Thema auf der

Tagesordnung: das Notfallmanagement zum Schutz

von Kulturgut.

Angesichts zunehmender

Extremwetterereignisse und den Erfahrungswerten

aus vergangenen Katastrophen, wie dem Brand der

Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar, dem Einsturz

des Kölner Stadtarchivs oder der

Ahrtal-Überschwemmung wird das Archivwesen

sensibler für potentielle Gefahren. Die

Herausforderungen moderner Archivarbeit sind

dadurch gewachsen und eine enge Vernetzung umso

wichtiger. „Archive sind mehr als nur

Aufbewahrungsorte für altes Papier- sie sind

Bewahrer unseres kollektiven Gedächtnisses.

Damit dieses Wissen auch in Zukunft erhalten

bleibt, müssen wir Vorsorge treffen. Ein

Notfallmanagement bedeutet: gelebte

Verantwortung für unser kulturelles Erbe“,

betonte Janine Weigel. Ein wirksames

Notfallmanagementkonzept muss künftig viele

Aspekte berücksichtigen: die Sicherstellung

schneller Alarmierungs- und Kommunikationswege,

die Bereitstellung von Notfallmaterialien und

die enge Abstimmung mit den benachbarten

Archiven als fachliche Ersthelfende.

Ziel ist es, im Ernstfall schnell und

koordiniert reagieren zu können, um

unwiederbringliche Verluste an historisch

einzigartigem Kulturgut zu verhindern. Die

Teilnehmenden des Arbeitskreises tauschten erste

Erfahrungen aus, diskutierten mögliche

Vorgehensweisen und vereinbarten, den

Notfallplan im kommenden Jahr zu konkretisieren

und durch praktische Übungen mit Leben zu

füllen.

Mit dem Treffen wurde nicht nur

die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im

Bereich des Kulturgutschutzes gelegt, sondern

auch das Netzwerk der kommunalen Archive im

Kreisgebiet gestärkt.

hinten v.l.n.r. Claudia Kienzle

(StiftsMuseum/Archiv/Bibliothek Xanten), Lukas

Petzolz (Stadt Xanten), Sarah Boudaroui

(Gemeinde Alpen), Janine Weigel (Kreis Wesel,

Dr. Gregor Patt (LVR Archiv- und

Fortbildungszentrum), Christoph Moß (Stadt

Wesel). Vorne v.l.n.r. Katharina Schinhan (Stadt

Dinslaken), Kirsten Lehmkuhl (Stadt

Voerde/Gemeinde Hünxe) und Petra Schwarzmann

(Stadt Neukirchen-Vluyn)

Kreis Wesel:

Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen –

Durch die Brille des Anderen“

Der

Kreis Wesel setzt Zeichen für eine gemeinsame

Verantwortung in der Gewaltprävention. Wie kann

Gewalt an Schulen wirksam begegnet werden?

Welche Maßnahmen sind erforderlich, um

Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler nachhaltig

zu schützen und ein respektvolles Miteinander zu

fördern?

Mit diesen Fragen befasste sich

das Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen

– Durch die Brille des Anderen“, das am

Dienstag, 11. November 2025, im Kreishaus

stattfand. Eingeladen hatte der Kreis Wesel

Vertreterinnen und Vertreter aus den Schulen der

Sekundarstufe I und II, den Schulträgern, der

Polizei, den Jugendämtern, der Schulaufsicht,

der Schulpsychologie sowie der Drogenberatung.

Symposium „Gemeinsam gegen Gewalt an Schulen –

Durch die Brille des Anderen“ im Kreishaus

Ziel war es, ein gemeinsames Verständnis für

Ursachen und Erscheinungsformen von Gewalt zu

schaffen und Handlungsoptionen für eine

verbesserte Präventionsarbeit zu erarbeiten.

Landrat Ingo Brohl eröffnete die Veranstaltung

und hob in seiner Ansprache hervor: „Getreu dem

Gedanken, dass es ein ganzes Dorf braucht, um

ein Kind zu erziehen und zu bilden, tragen wir

gemeinsam Verantwortung.

In der

Erstverantwortung sind natürlich die Eltern,

aber gerade im Bereich Schule tragen Lehrkräfte,

Schulsozialarbeitende, Polizei, Jugendhilfe und

Verwaltung gemeinsam Verantwortung für das, was

an unseren Schulen geschieht. Diese Sichtweise

verbindet uns. Denn wir wissen: Wir handeln in

dem Wissen, dass wir gemeinsam Schulen wieder

stärker zu Orten machen können, an denen Kinder

und Jugendliche sich sicher fühlen, an denen sie

wachsen und lernen können – in einem Klima von

Respekt, Vertrauen und Zusammenhalt. Und dieses

Klima haben auch alle verdient, die sich um

unsere Kinder kümmern.“

Stefanie Hain

führte die rund 150 Teilnehmenden durch die

Veranstaltung. Schulministerin Dorothee Feller

(Dritte v.l.) gab in ihrem fachlichen Impuls

einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und

Herausforderungen im schulischen Alltag.

„Schulen sind ein Spiegelbild unserer

Gesellschaft, was bedeutet, dass wir es leider

auch im Schulalltag mit Gewalterfahrungen zu tun

haben. An unseren Schulen ist kein Platz für

Gewalt, Schulen müssen sichere Orte sein – und

wir lassen sie bei diesem Thema nicht allein. In

unserem Internetauftritt, dem Bildungsportal,

haben wir sehr viele Unterstützungsangebote

aufgelistet und im Detail beschrieben.

Unsere Handlungsempfehlungen umfassen unter

anderem Interventionsmöglichkeiten, klare

Anleitungen für Konfliktlösungen, die

Darstellung von rechtlich zulässigen

Ordnungsmaßnahmen und Informationen darüber,

welche externen Organisationen eingebunden

werden können und wann die Polizei hinzugezogen

werden sollte. Auch eine Übersicht über

Fortbildungsangebote ist enthalten. Wir passen

unsere Angebote ständig an und erweitern dort,

wo es nötig ist.

Dabei hilft auch der

Expertenbeirat zum Umgang mit Gewalt, der um

weitere Fachleute aus Medizin und Psychologie

erweitert worden ist. Klar ist aber auch: Es

braucht eine Zusammenarbeit von ganz vielen

Behörden, Institutionen und Menschen, um dem

Problem zu begegnen. Daher ist die heutige

Veranstaltung eine gute Chance, mit vielen

verschiedenen Akteuren ins Gespräch zu kommen“,

betonte die Ministerin.

Im weiteren

Verlauf des Symposiums kamen Fachkräfte aus

unterschiedlichen Arbeitsfeldern zu Wort:

Vertreterinnen und Vertreter der Polizei

(Prävention und Jugendsachbearbeitung), der

Schulsozialarbeit, der Schulleitungen und der

Jugendämter schilderten ihre Erfahrungen und

gaben Einblicke in bewährte sowie neue Ansätze

im Umgang mit Gewalt an Schulen.

„Dieses Symposium zeigt eindrucksvoll, dass eine

landratsgeführte Kreispolizeibehörde einem

Polizeipräsidium in nichts nachsteht. Im

Gegenteil: Der Landrat als gemeinsamer

Behördenleiter von Polizei, der Unteren

Verwaltungsbehörde, als kommunale Behörde und

Bindeglied zwischen den kreisangehörigen

Gemeinden bewegt ganz viel und ist ein

Erfolgsmodell für vernetztes Arbeiten.

So

ist ein Forum entstanden, in dem Wissen,

Erfahrung und Engagement für eine ganzheitliche

und wirkungsvolle Gewaltprävention an den

Schulen im Kreis Wesel zusammenfließen“, so

Ulrich Kühn, Abteilungsleiter der

Kreispolizeibehörde Wesel.

In der

anschließenden Podiumsdiskussion wurde deutlich,

dass Gewaltprävention nur dann wirksam ist, wenn

sie interdisziplinär gedacht und aufeinander

abgestimmt umgesetzt wird. Schulen stehen

zunehmend vor der Herausforderung, mit komplexen

sozialen Dynamiken, neuen Kommunikationsformen

und veränderten elterlichen Haltungen umzugehen.

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass

Präventionsarbeit strategisch, sensibel und

langfristig angelegt sein muss.

Der

Kreis Wesel wird die im Symposium gewonnenen

Erkenntnisse bündeln und in ein Handlungskonzept

zur Gewaltprävention an Schulen einfließen

lassen. Dieses soll die bestehende

Präventionsarbeit ergänzen und Strukturen

schaffen, um Kooperation, Austausch und

Handlungssicherheit bei allen beteiligten

Akteuren zu stärken. Brohl betonte abschließend:

„dieser Tag ist ein Anfang – ein Signal, dass

wir nicht wegschauen, sondern handeln.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass

Schule ein Ort ist, an dem Kinder und

Jugendliche nicht nur lernen, sondern sich auch

sicher fühlen. Ein Ort, an dem Konflikte nicht

verdrängt, sondern konstruktiv gelöst werden.

Ein Ort, an dem Gemeinschaft und gegenseitiger

Respekt den Ton angeben. Denn: Gewaltprävention

ist keine Aufgabe einzelner – sie ist eine

gemeinsame Verantwortung.“

Sondervermögen muss in die Zukunft wirken: IHK

NRW fordert Nachteilsausgleich für den

Verkehrsstandort NRW

Aktuelle

Planungen der Bundesregierung zur

Mittelausstattung im Bundeshaushalt und den

Vergaberegeln im Sondervermögen benachteiligen

NRW

IHK NRW warnt anlässlich der finalen

Haushaltsverhandlungen im Bundestag vor

Standortnachteilen für Nordrhein-Westfalen bei

der Finanzierung der Verkehrsinfrastrukturen:

„Gerade hier ist der Zustand der

Verkehrsinfrastruktur besonders kritisch –

bröckelnde Brücken, überlastete Autobahnen und

veraltete Wasserstraßen gefährden Lieferketten

und Wettbewerbsfähigkeit“, betont Dr. Ralf

Mittelstädt, Hauptgeschäftsführer von IHK NRW.

„Doch so wie Haushalt und Sondervermögen derzeit

ausgestaltet sind, droht NRW weniger und nicht

mehr Investitionsmittel zu erhalten. Das ist das

Gegenteil dessen, was dieses Land jetzt

braucht.“

NRW trägt im Bundesvergleich

eine überdurchschnittliche Last im Verkehrsnetz:

Fast 30 Prozent der Autobahnbrücken im Land sind

sanierungs- oder ersatzbedürftig (Bund: teils

unter 10 %).

Ersatzneubauten in NRW sind in

der Regel mit Ausbau verbunden – und fallen

damit aus vielen Förderzugriffen des

Sondervermögens heraus.

Die wichtigsten

Wasserstraßen für Industrie und Hafenstandorte

sind im Sondervermögen kaum berücksichtigt.

Zahlreiche Verkehrsprojekte verzögern sich, weil

Planungsverfahren in dicht besiedelten Räumen

besonders komplex sind.

„Die Lage ist

eindeutig: Der Bedarf in NRW ist am größten –

aber die Mittelzuweisung berücksichtigt das

nicht“, erklärt Ocke Hamann, verkehrspolitischer

Sprecher von IHK NRW. „Das gefährdet die

industrielle Basis und die Logistikdrehscheibe

NRW. Wir können nicht akzeptieren, dass das Land

mit dem größten Erhaltungs- und Ersatzbedarf am

Ende am wenigsten bauen kann. NRW braucht jetzt

eine faire Mittelverteilung und

Planungssicherheit. Jeder Euro, der hier eine

Brückensperrung verhindert, ist ein Gewinn für

den gesamten Standort.“

IHK NRW fordert

daher, dass sich die Vergabe aus Haushalt und

Sondervermögen am tatsächlichen Instandsetzungs-

und Ersatzbedarf orientieren, nicht an formalen

Kriterien. Komplexe Förderprogramme müssen durch

klare Prioritäten, schnellere Planungsverfahren

und zentrale Unterstützung für Kommunen ersetzt

werden. Für Hafenstandorte, Stahl, Chemie und

Logistik sind funktionierende Wasserwege und

belastbare Brücken wirtschaftskritische

Infrastruktur – diese müssen im Sondervermögen

verbindlich berücksichtigt werden.

Die

besondere NRW-Betroffenheit zeigt sich bei den

folgenden Baustellen:

NRW-Baustelle Nummer 1

In NRW sind die Autobahnen und Bundesstraßen am

Limit. Deshalb gibt es praktisch keine Reparatur

ohne Ausbau. Fast jede Brücke, die ersetzt wird,

bekommt eine zusätzliche Spur. Das bedeutet: Sie

kann nicht aus dem Sondervermögen bezahlt

werden.

NRW-Baustelle Nummer 2

Durch

Umschichtungen der Mittel im Bundeshaushalt ist

dieser nicht so gewachsen wie gedacht. Für den

Straßenbau fehlt daher dringend benötigtes Geld.

Da sehr viele Maßnahmen in NRW nicht vom

Sondervermögen profitieren, sondern auf den

Haushalt angewiesen sind, kann bei uns

vergleichsweise weniger gebaut werden.

NRW-Baustelle Nummer 3

Schnell gebaut wird

besonders dort, wo die Planungen fertig sind.

Das Bundesverkehrsministerium hat mit seinem

Netz zur Brückensanierung

(Brückensanierungsprogramm) an Autobahnen

Prioritäten gesetzt. Ein Nachteil für NRW, denn

der Anteil der als Priorität eingestuften

Streckenabschnitte ist bei uns verglichen mit

anderen Bundesländern geringer.

NRW-Baustelle Nummer 4

Auf der vom

Bundesverkehrsministerium veröffentlichten

Liste, welchen Vorhaben eine Verzögerung droht,

stehen besonders viele NRW-Projekte (29 von 74).

Das liegt auch daran, dass in NRW in der Regel

in hochverdichteten Räumen gebaut wird. Diese

Verfahren sind deshalb sehr komplex und leiden

besonders häufig unter den hohen Anforderungen

der Planfeststellung. NRW würde folglich von den

angekündigten Schritten zur

Planungsbeschleunigung sehr profitieren – genau

diese Vorhaben der Bundesregierung aber sind

noch nicht umgesetzt.

NRW-Baustelle

Nummer 5

In keinem anderen Bundesland sind

die Wasserstraßen für den Betrieb der Industrie

wichtiger. Ob Stahl, Chemie, Baustoffe,

Container oder Futtermittel – in den Häfen NRWs

wird rund die Hälfte der Mengen, die mit

Binnenschiffen in Deutschland transportiert

werden, umgeschlagen. Kein anderes Bundesland

braucht die Wasserstraße mehr, um Straßen und

Schienen zu entlasten. Dass im Haushalt kein

zusätzliches Geld für Wasserstraßen

bereitgestellt wird und die Wasserstraßen vom

Sondervermögen ausgenommen sind, trifft NRW

deshalb besonders hart.

Appell an die

NRW-Verkehrspolitik

IHK NRW fordert daher,

dass NRW in den finalen Haushaltsberatungen

bessere Chance bekommt, seinen

Wettbewerbsnachteile auszugleichen. „Beim

Zustand der Straßen, Schienen und Wasserwege

muss NRW dringend zu den anderen Bundesländern

aufschließen, sonst droht die Industrie

schneller abzuwandern, als uns lieb sein kann“,

so IHK NRW-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf

Mittelstädt zu den aktuellen NRW-Baustellen.

„Unser Bundesland braucht einen adäquaten

Nachteilsausgleich. Jede Brücke, die für LKW

gesperrt wird, ist eine Vollsperrung für die

Wirtschaft. Umgekehrt ist jeder Euro, der eine

Sperrung verhindert, besonders gut investiert,“

drängt abschließend Ocke Hamann,

verkehrspolitischer Sprecher von IHK NRW, auf

eine breitere Nutzung der Mittel aus dem

Sondervermögen und Vergabe nach Bedarf.

Wesel: Konstituierende Rat-Sitzung am 4.

November 2025 - Impressionen

Am 4.

November 2025 hat sich der Rat der Stadt Wesel

konstituiert.

Dabei wurde der neue Bürgermeister

der Stadt Wesel, Rainer Benien, ins Amt

eingeführt sowie Altbürgermeisterin Ulrike

Westkamp verabschiedet.

Der Rat hat drei Stellvertretungen des

Bürgermeisters gewählt und über seine Ausschüsse

entschieden.

Mobilitätserhebung in der Stadt Wesel –

Teilnahme nur noch bis Ende November möglich

Ende Oktober startete die Mobilitätserhebung in

der Stadt Wesel. Insgesamt 4.780 zufällig

ausgewählte Weseler Haushalte erhielten Post vom

Fachbereich Stadtentwicklung der Stadt Wesel mit

der Bitte, sich an der Mobilitätserhebung zu

ihren Mobilitätsgewohnheiten zu beteiligen. Nach

Beginn der Erhebung sind bereits über 300

ausgefüllte Fragebögen eingetroffen.

Die

Stadt bittet weiter um eine rege Teilnahme, um

das Ziel von insgesamt mehr als 1.000 befragten

Personen bis Ende November 2025 zu erreichen.

Die Teilnahme ist bis Ende November für alle

bisher angeschriebenen Haushalte möglich. Die

Teilnahme ist freiwillig und anonym. Wer an der

Befragung teilnimmt, kann zudem wertvolle Preise

gewinnen.

Unter anderem werden ein iPad

im Wert von 400 Euro sowie Gutscheine für das

RheinBad verlost. Die Projektverantwortlichen

hoffen, dass sich möglichst viele Personen an

der Umfrage beteiligen – unabhängig davon, ob

sie viel unterwegs oder wenig mobil sind. Erste

Ergebnisse sind für das erste Quartal 2026

angekündigt.

Gemeinsam die

Mobilitätswende gestalten – dafür bildet die

Mobilitätserhebung einen wichtigen Baustein. Um

den Mobilitätsbedürfnissen der Weseler

Bevölkerung auch in Zukunft gerecht zu werden,

ist die Teilnahme der Bevölkerung sehr wichtig.

Je mehr Personen mitmachen, desto

aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Die

Teilnahme ist dabei freiwillig und anonym.

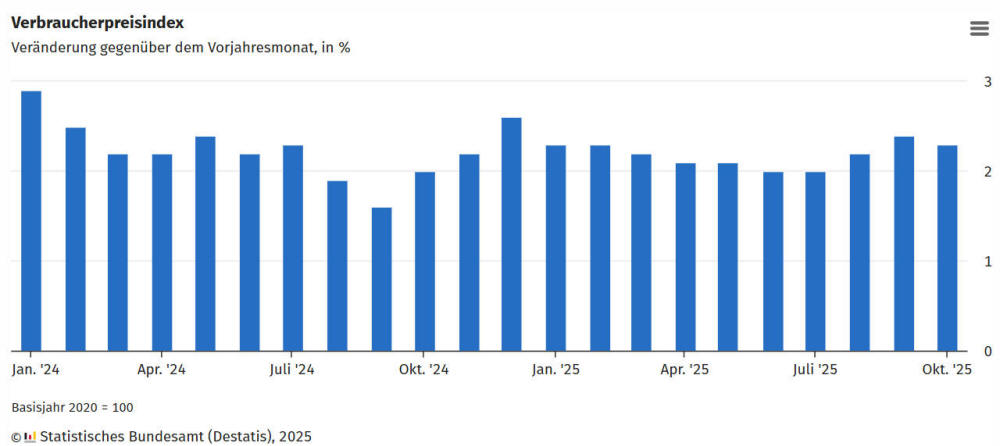

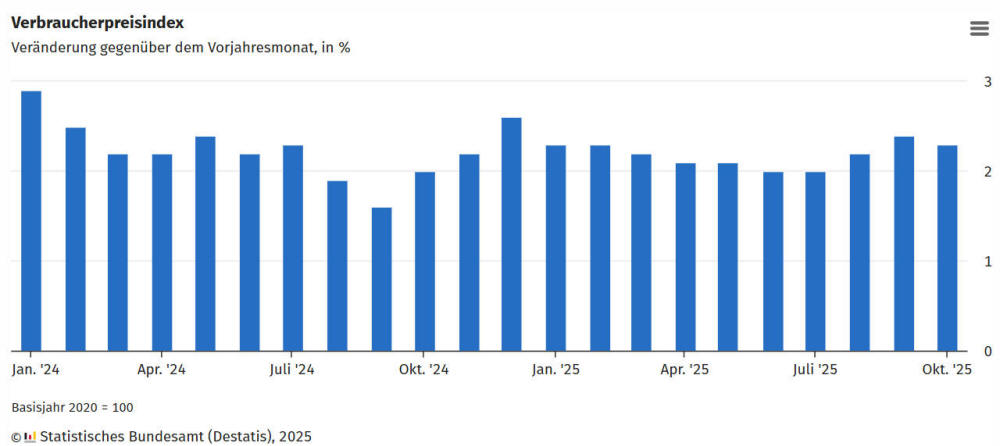

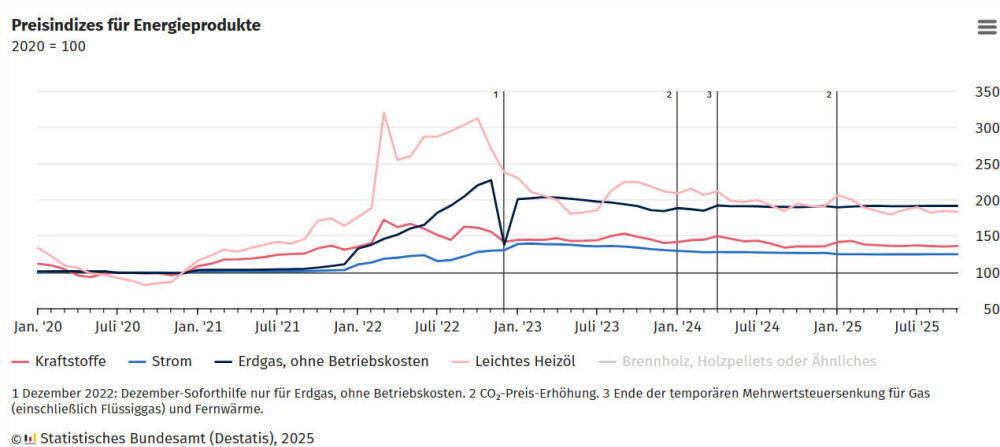

Großhandelspreise im Oktober 2025:

+1,1 % gegenüber Oktober 2024

Großhandelsverkaufspreise, Oktober 2025

+1,1

% zum Vorjahresmonat

+0,3 % zum Vormonat

Die Verkaufspreise im

Großhandel waren im Oktober 2025 um 1,1 % höher

als im Oktober 2024. Im September 2025 hatte die

Veränderungsrate gegenüber dem Vorjahresmonat

bei +1,2 % gelegen, im August 2025 bei +0,7 %.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter

mitteilt, stiegen die Großhandelspreise im

Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat September

2025 um 0,3 %.

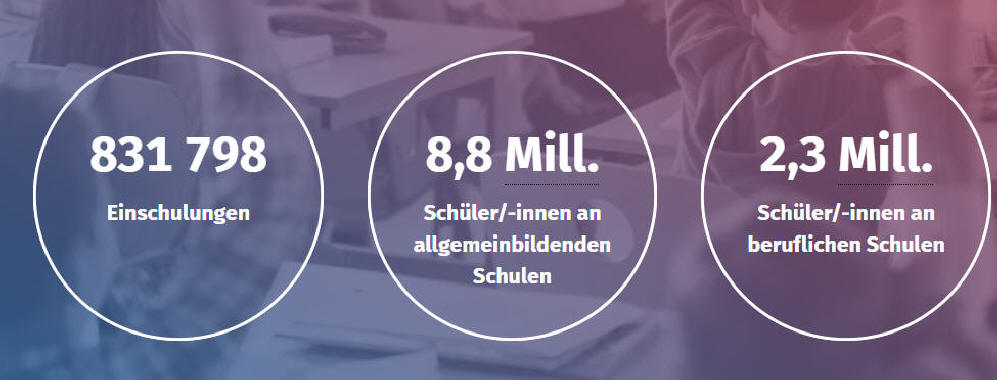

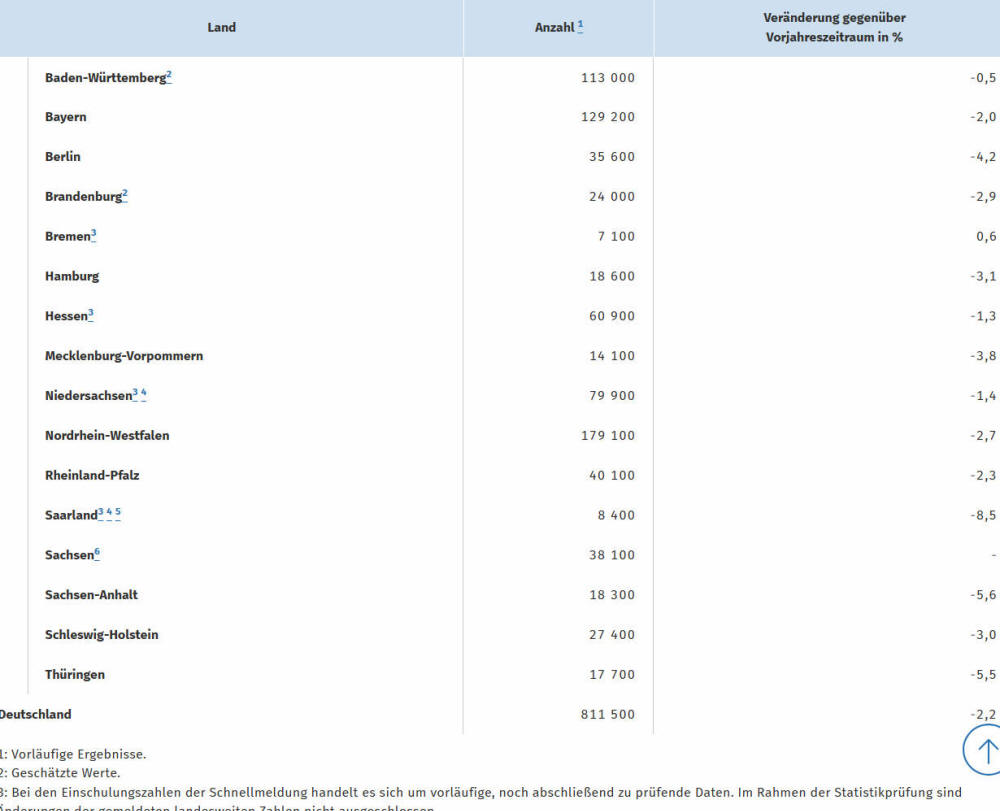

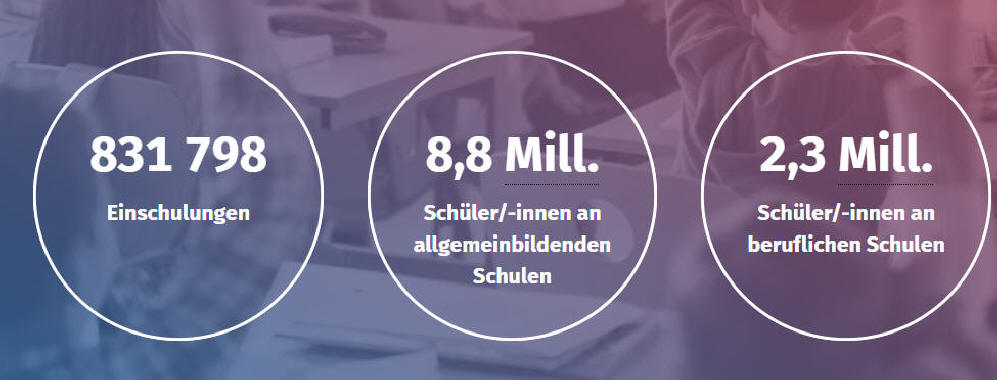

Zahl der

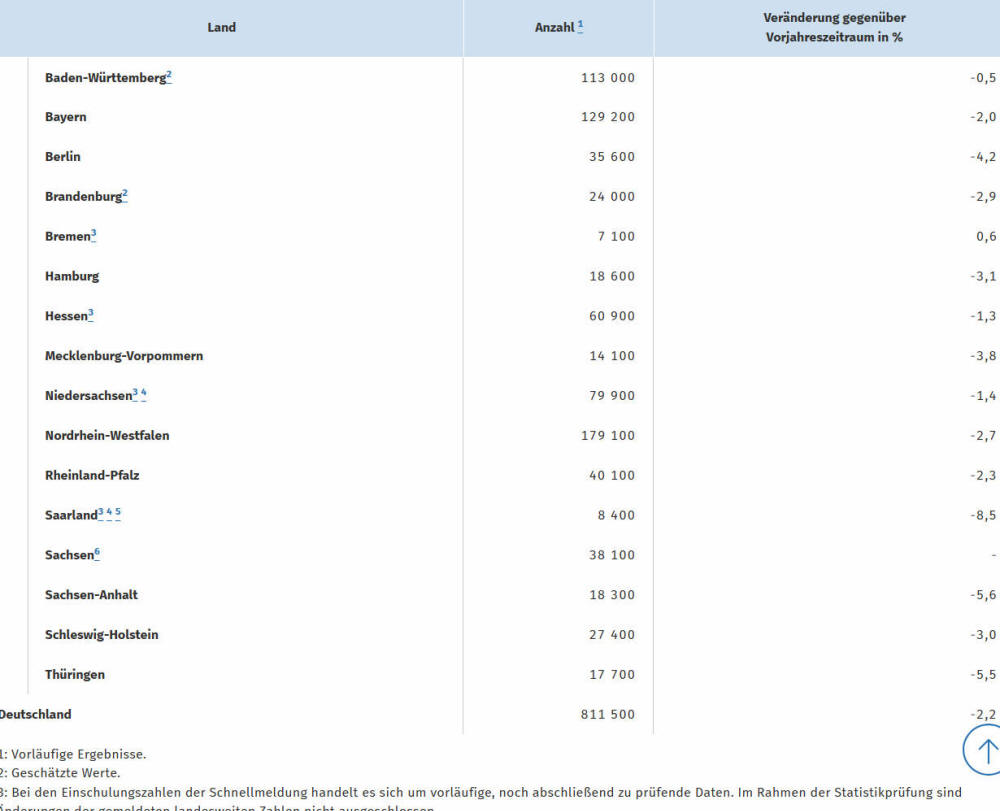

Schulanfängerinnen und -anfänger 2025 um 2,2 %

gesunken

811 500 Kinder zum

Schuljahresbeginn 2025/2026 eingeschult

Zu Beginn des Schuljahres 2025/2026 wurden

in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen rund

811 500 Kinder eingeschult. Das waren 18 200

oder 2,2 % weniger Schulanfängerinnen und

-anfänger als im Vorjahr. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ging die

Zahl der Einschulungen in fast allen

Bundesländern zurück.

Den größten prozentualen Rückgang gab es im

Saarland (-8,5 % bzw. -780), gefolgt von

Sachsen-Anhalt (-5,6 % bzw. -1 080), Thüringen

(-5,5 % bzw. -1 040) und Berlin (-4,2 % bzw. -1

570). Nur in Bremen (+0,6 % bzw. +40) stieg die

Zahl der Einschulungen leicht.

Anteil

der Einschulungen an Förderschulen leicht

gestiegen

Der überwiegende Teil der Kinder

(93 %) startete seine Schullaufbahn an einer

Grundschule. 3,5 % wurden an Förderschulen

eingeschult, 2,5 % an Schularten mit drei

Bildungsgängen sowie 0,9 % an Freien

Waldorfschulen. Bundesweit begannen im Vergleich

zum Vorjahr 0,5 % mehr Kinder ihre Schullaufbahn

an Förderschulen.

An Grundschulen

(-2,3 %) Schularten mit drei Bildungsgängen

(-2,0 %) und an Freien Waldorfschulen (-4,0 %)

sanken dagegen die Einschulungen. 51 % der zum

Schuljahresbeginn 2025/2026 eingeschulten Kinder

waren Jungen und 49 % Mädchen. Während das

Geschlechterverhältnis an Grundschulen (49 %

Mädchen), Schularten mit drei Bildungsgängen

(49 % Mädchen) und Freien Waldorfschulen (52 %

Mädchen) weitgehend ausgeglichen war, wurden

deutlich mehr Jungen (69 %) als Mädchen in

Förderschulen eingeschult.

Von romantisch bis bergmännisch:

Weihnachtsmärkte und Winterzauber

Wenn die Tage kürzer werden und die

Temperaturen sinken, dann beginnt das

Ruhrgebiet, sich auf Weihnachten einzustimmen.

Zwischen Industriekulisse, Fachwerkcharme und

Klostermauern lädt die Region zu ganz

unterschiedlichen vorweihnachtlichen Erlebnissen

ein.

Sogar einen Weihnachtsmarkt unter

Tage gibt es! Natürlich darf in keiner großen

Stadt der Region der traditionelle

Weihnachtsmarkt fehlen: In Duisburg weht schon

ab dem 13. Novemberder Duft von Glühwein und

gebrannten Mandeln durch die Innenstadt, einen

Tag später (14. November) eröffnen die Märkte in

der Essener Innenstadt und am Centro Oberhausen.

Am 20. November folgen u. a. Dortmund,

Bochum und Herne. Neben den großen

Weihnachtsmärkten in den Innenstädten locken

zahlreiche kleine, aber feine Angebote:

Stimmungsvoll wird es ab dem 24. November in der

Hattinger Altstadt, wo die Stände vor

mittelalterlicher Kulisse stehen. Am Alten

Rathaus erscheint Frau Holle jeden Nachmittag um

17 Uhr.

Das LWL-Freilichtmuseum Hagen

öffnet vom 28. bis 30. November seine Tore für

den romantischen Weihnachtsmarkt, und das

LWL-Schiffshebewerk Henrichenburg in Waltrop

verbindet auf seinem Weihnachtsmarkt am 29. und

30. November Industriekultur und Adventsflair.

"Weihnachten am Strand" feiert der

Dortmunder Revierpark Wischlingen in Dortmund an

allen vier Adventswochenenden. Am See entsteht

eine winterliche Strandlandschaft mit

Glashäusern, Fondue-Abenden und Kunsthandwerk.

Der Landschaftspark Duisburg-Nord erstrahlt

"tief im Westen" vom 28. bis 30. November beim

Lichtermarkt mit Lichtskulpturen,

Laserprojektionen und Kunsthandwerk.

Über den Adventsmarkt im Kloster Kamp kann am

13. und 14. Dezember gebummelt werden. Am 29.

November öffnen in Hünxe-Krudenburg die

Einwohner ihre Türen und Fenster und verwandeln

den historischen Dorfkern in ein lebendiges

Weihnachtsdorf. Ende November verwandelt sich

auch der Maximilianpark Hamm ganz im Osten des

Ruhrgebiets in ein Lichtermeer.

Den

Weihnachtsmarkt unter Tage öffnet zum zweiten

Mal das Trainingsbergwerk in Recklinghausen am

13. und 14. Dezember. 50 Stände im Bergwerk

bieten u. a. regionales Handwerk und

"Ruhrgebiet-Gedöns". Da schaut sogar das

Christkind vorbei – auf einem Grubenrad. idr -

Weitere Infos zu den großen und kleinen

Weihnachtsmärkten in der Region unter

https://www.ruhr-tourismus.de/das-ruhrgebiet/weihnachtsmaerkte-im-ruhrgebiet

Christkindpostfiliale

Engelskirchen eröffnet – 40 Jahre himmlische

Tradition

Auftakt: Zum 40jährigen

Jubiläum eröffnen Ministerpräsident Hendrik Wüst

und DHL-Vorständin Nikola Hagleitner die

himmlische Schreibstube

Am ersten Arbeitstag

des Christkindes sind bereits fast 9.000

Wunschzettel eingetroffen

Pferd mit rosa

Stulpen, Dinosaurier, DIY-Zubehör und Labubus

aktuell im Trend

Jeder Brief wird beantwortet

- in 14 Sprachen und erstmals mit interaktiver

Video-Botschaft.

Engelskirchen, 12.

November 2025: Sechs Wochen vor Heiligabend

öffnet die Christkindpostfiliale der Deutschen

Post wieder ihre Pforten und das Christkind

beginnt mit seiner Arbeit am Engels-Platz in

Engelskirchen. Seit 40 Jahren gibt es diese

beliebte Tradition in der oberbergischen

Gemeinde mit dem wohlklingenden Namen. Seit 1985

beantwortet das Christkind gemeinsam mit zwanzig

fleißigen Helferinnen und Helfern liebevoll

Wunschzettel und Briefe von Kindern aus aller

Welt.

Adresse für Wunschzettel:

An das Christkind, 51777 Engelskirchen

Weitere Infos:

https://www.deutschepost.de/engelskirchen

In dieser Zeit gingen

insgesamt fast 3 Millionen Zuschriften aus rund

60 verschiedenen Ländern ein! Heute, am ersten

Arbeitstag des Christkindes in diesem Jahr,

stapeln sich bereits nahezu 9.000 Wunschzettel

prall gefüllt mit Herzenswünschen im

„himmlischen Wunschzettel-Büro“.

Zum

Auftakt der Jubiläumssaison eröffneten heute

Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes

Nordrhein-Westfalen, und Nikola Hagleitner,

Vorständin Post & Paket Deutschland der DHL

Group, die festlich geschmückte Schreibstube des

Christkindes im „Alten Baumwolllager“ in

Engelskirchen.

.l.n.r. Lukas Miebach, Burgermeister von

Engelskirchen; Nikola Hagleitner, Vorständin

Post und Paket Deutschland; Hendrik Wüst,

Ministerpräsident NRW

Ministerpräsident

Hendrik Wüst: „Seit 40 Jahren schreiben Kinder

aus aller Welt ihre Wünsche an das Christkind in

Engelskirchen – und sie alle erhalten eine

liebevolle Antwort. Über 130.000 Briefe aus mehr

als 50 Ländern zeigen jedes Jahr, wie lebendig

diese Tradition ist und wie besonders dieser Ort

bleibt. Die Christkindpostfiliale steht für

gelebtes Brauchtum und Herzlichkeit, die unser

Land prägen und den besonderen Zauber der

Vorweihnachtszeit. Mein Dank gilt allen, die mit

großem Engagement und viel Herz dafür sorgen,

dass der Traum vom Christkind Jahr für Jahr

Wirklichkeit wird.“

Nikola Hagleitner:

„Ich freue mich, heute gemeinsam mit

Ministerpräsident Hendrik Wüst unsere

Christkindpostfiliale in Engelskirchen zu

eröffnen. Fast 3 Millionen Wunschzettel in 40

Jahren, das hat Engelskirchen weltweit bekannt

gemacht. Dabei erzählt jeder Brief seine eigene

Geschichte.

Ich bin stolz, dass wir diese

Briefe als Post & Paket Deutschland

transportieren und beantworten dürfen. Ganz

besonders finde ich: Die Briefe ans Christkind

fördern Schreib- und Lesekompetenz, denn oft ist

der Wunschzettel der erste Brief, den Kinder

verfassen. Einen eigenen Brief zu erhalten – und

dann noch vom Christkind – ist für Kinder ein

unvergessliches Erlebnis.“

29

Kindergartenkinder aus Engelskirchen übergaben

dem Christkind ihre Herzenswünsche

höchstpersönlich. „Jeder Brief wird gelesen und

beantwortet“, verspricht das Christkind. Die

Wunschzettel-Adresse ist auf der ganzen Welt

bekannt. Sogar aus Australien, Malaysia und

Singapur sind bereits erste Briefe eingetrudelt.

Vielfältige Wünsche – von Klassikern bis

Kreativideen

Die Wunschzettel spiegeln die

ganze Bandbreite kindlicher Fantasie wider. Sie

sind liebevoll gestaltet, oftmals mit Engeln

bemalt und mit Glitzer beklebt. Teilweise sind

sie sogar versiegelt oder in Form eines „Himmel-

und Hölle“-Spiels. Die ersten Wünsche, die das

Christkind erreichen sind Perlenwebrahmen,

Schmuckkästchen mit Schlüssel, Piratenschiff und

Schachspiel.

Für die sechsjährige Elin

darf es ein Pferd mit rosa Stulpen sein, Via

hingegen wünscht sich einen Zauberstab, eine

Meerjungfrau und Sonnencreme für Puppen. Leo aus

Hamm würde sich über eine Drohne mit Controller

freuen und verspricht: „dann bist du das beste

Christkind!“ Dinosaurier sind auf der ganzen

Welt beliebt, sogar bei Yuito aus Japan stehen

sie hoch im Kurs. Er schenkt dem Christkind noch

ein Origami.

Eunice aus Singapur wünscht

sich mehr Zeit und Geld zum Reisen in 2026.

Alyssa aus den USA mag Deutschlernen, aber sie

schreibt „ich konjugiere nicht gern“. Sie

wünscht sich eine Reise nach Deutschland, wo sie

Schlösser sehen und Schnitzel essen kann.

Klassiker wie Bücher, Puppenwagen,

Kuscheltiere und Fahrräder sind weiterhin

gefragt.

Birgit Müller, mit 35 Jahren

Arbeitsjubiläum in der Christkindpostfiliale die

dienst-älteste Helferin, sagt: „Das Christkind

und wir Helferinnen sind oftmals gerührt über

den exklusiven Einblick in die Kinderherzen.

Über neueste Trends sind wir stets gut

informiert.“

In diesem Jahr neu dabei:

der Wunsch nach einem Labubu – einer beliebten

Sammlerfigur. Ebenso ist viel

Do-It-Yourself-Zubehör gefragt. Ebenso

gemeinsame, wertvolle Zeit mit der Familie zu

verbringen, ist den Kleinen wichtig. Und – wie

der kleine Lucas schreibt: - „dass wir alle

zusammen glücklich sind“. „Schenk bitte auch den

Armen etwas“, steht oftmals auf den Wünschen und

Emil mahnt: „Vergiss keine Kinder auf der Erde

glücklich zu machen.“

Antworten in 14 Sprachen und Blindenschrift –

Neu: mit Videobotschaft vom Christkind

Damit

alle Kinder eine persönliche Rückmeldung

erhalten, antwortet das Christkind in 14

Sprachen – darunter Deutsch, Englisch,

Französisch, Chinesisch, Japanisch, Polnisch,

Spanisch, Niederländisch, Tschechisch,

Ukrainisch, Hindi, Griechisch, Thailändisch und

Taiwanisch – sowie individuell auch in

Blindenschrift.

Jedes Kind, das seinen

Wunschzettel bis zum 18. Dezember schickt,

erhält eine Antwort. Das Christkind berichtet

darin über seine Arbeit und die Vorbereitungen

auf´s Weihnachtsfest. Ein weihnachtlicher

Basteltipp ist ebenfalls enthalten. Die

Antworten werden auf himmlischem Briefpapier

verfasst, mit Weihnachtsbriefmarken beklebt und

einem eigenen Sonderstempel versehen.

Neu in

diesem Jahr: Per QR-Code auf dem

Antwortschreiben können Kinder sich eine

Videobotschaft vom Christkind ansehen. Damit

wird das Himmelswesen auf interaktive Weise

lebendig und verzaubert die Post-Empfänger mit

weihnachtlicher Vorfreude.

Im letzten

Jahr hat das Christkind 132.000 Zuschriften aus

53 Ländern beantwortet.

Diejenigen, die

ihre Wunschzettel höchstpersönlich übergeben

möchten, empfängt das Christkind in seinem

himmlischer Postfiliale am Engels-Platz am 12.

Dezember 2025 zwischen 15 Uhr und 18 Uhr und am

13. und 14. Dezember 2025 jeweils zwischen 13

Uhr und 18.00 Uhr.

Geschichte

1985

tauchten erstmals Briefe in den gelben

Briefkästen der Deutschen Post auf, die „An das

Christkind bei den Engeln“ adressiert waren.

Schnell war den Mitarbeitern klar: Eine

schnelle, praktische Lösung muss her, um die

kleinen Absender nicht zu enttäuschen. Gefunden

wurde diese Lösung in der oberbergischen

Gemeinde Engelskirchen. In der dortigen

Postfiliale nahm sich eine Mitarbeiterin der

Weihnachtsbriefe an, öffnete und beantwortete

sie. So entstand die Christkindpostfiliale

Engelskirchen.

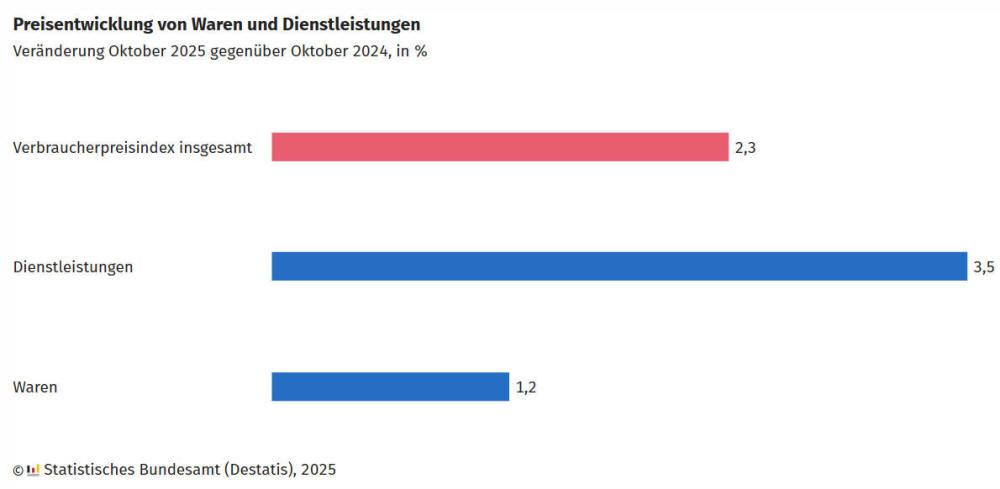

BdSt NRW

vergleicht Friedhofsgebühren 2025 in Großstädten

=> Download: Tabelle Friedhofsgebühen 2025 [pdf]

Die Friedhofsgebühren in

Nordrhein-Westfalen steigen weiter, wie der Bund

der Steuerzahler NRW in seinem jährlichen

Vergleich unter den 30 Großstädten festgestellt

hat. Bei den Sargwahlgräbern bleibt Leverkusen

teurer Spitzenreiter, bei den Urnengräbern ist

es Köln.

Der BdSt-Vergleich zeigt: Mehr als 5.000 Euro

kostet eine Sargbestattung in Leverkusen. In

Gütersloh sind es knapp unter 2.000 Euro. (Foto:

Thomas Lammertz / BdSt NRW)

Teurer Abschied: Friedhofsgebühren in NRW

steigen

BdSt NRW vergleicht die Gebühren für

die 30 größten Städte im Land

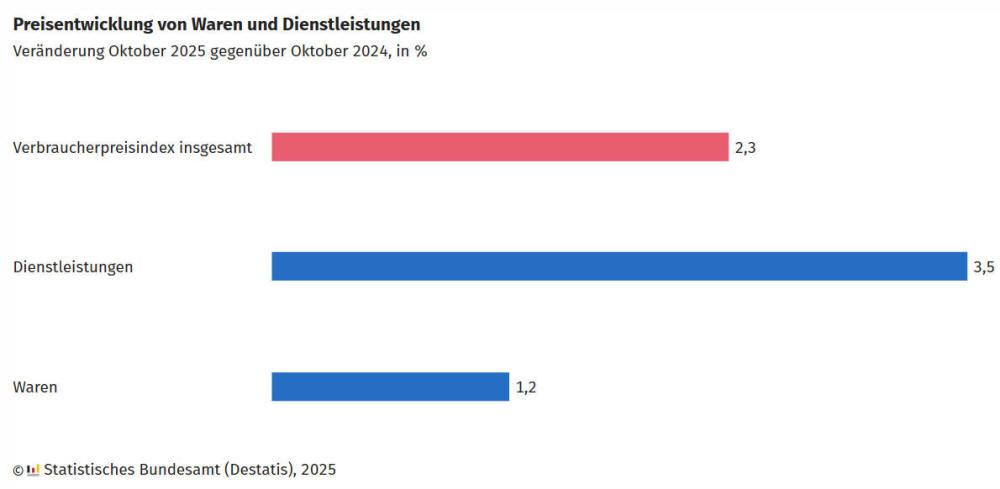

Eine

Sargbestattung in einem einstelligen Wahlgrab

kostet in diesem Jahr im NRW-Durchschnitt 3.644

Euro – ein Plus von 4 % gegenüber 2024. Damit

liegen die Gebühren deutlich über der

allgemeinen Preissteigerung von 2,3 %.

Eine Urnenbestattung im Reihengrab ist mit 1.612

Euro im Durchschnitt nur halb so teuer. Auch

hier sind die Gebühren gestiegen, um 5 %.

Sargbestattung: Leverkusen bleibt mit 5.273 Euro

Spitzenreiter bei den Sargwahlgräbern. Gütersloh

ist mit 1.934 Euro am günstigsten. Bemerkenswert

ist, dass sich in Gütersloh die kirchlichen

Friedhöfe offensichtlich positiv auswirken. Sie

sorgen für Konkurrenz und halten die städtischen

Gebühren im Zaum.

In einigen Städten

sanken die Gebühren – etwa in Bonn (-10 %) oder

Hamm (-3 %). Andere Städte wie z.B. Bottrop (+19

%), Oberhausen (+18 %) und Neuss (+12 %)

meldeten kräftige Aufschläge. Urnenbeisetzungen:

2.452 Euro zahlt man für eine Urnenbestattung in

Köln. Mit 531 Euro ist diese Form der Beisetzung

in Gütersloh am günstigsten. Besonders auffällig

sind die Steigerungen für eine Urnenbeisetzung

in Bottrop (+78 %), Oberhausen (+21 %),

Mönchengladbach (+19 %) und Neuss (+12 %). In

Bonn dagegen sanken die Gebühren um 6 %.

Die hohe Gebührensteigerung in Bottrop ist

auf die Einführung des sogenannten „Kölner

Modells“ zurückzuführen. Bei dieser Art der

Berechnung fallen nicht nur Kosten für die

Grabstelle an, sondern es wird anteilig auch die

Infrastruktur des Friedhofs berücksichtigt. Die

Verantwortung für die Höhe der Friedhofsgebühren

liegt bei den Stadträten – sie beschließen die

jeweilige Gebührensatzung und sollten prüfen,

wie sie die Gebühren mindestens stabil halten

können.

Trauerhallen und

Verwaltungsgebühren: Große Preisspannen

Die

Kosten für die Nutzung der Trauerhalle fallen je

nach Kommune höchst unterschiedlich aus.

In Gelsenkirchen kostet ein kleiner Feierraum 83

Euro, in Recklinghausen sind es 385 Euro für

eine Trauerhalle. Zusätzlich verlangen viele

Friedhofsverwaltungen Verwaltungsgebühren etwa

für die Genehmigung von Grabmalen oder das

Bearbeiten von Grabnutzungsrechten.

Der

BdSt NRW kritisiert solche Zusatzkosten –

insbesondere, wenn sie rein formaler Natur sind.

Tipp: Gebühren vorab vergleichen Gerade in

Zeiten steigender Kosten lohnt sich

ein Gebührenvergleich zwischen kommunalen und

kirchlichen Friedhöfen. Angehörige sollten sich

daher frühzeitig informieren und Kosten

transparent gegenüberstellen – pietätvoll und

mit Blick auf die eigene finanzielle Belastung.

Die Verantwortung für die Höhe der

Friedhofsgebühren liegt bei den Stadträten – sie

beschließen die jeweilige Gebührensatzung und

sollten prüfen, wie sie die Gebühren mindestens

stabil halten können Fazit: Eine würdevolle

Bestattung darf kein Kostenrisiko sein. Der BdSt

NRW fordert die Städte auf, die Belastungen für

Hinterbliebene zu begrenzen und die

Gebührenstrukturen regelmäßig zu überprüfen – im

Sinne der Bürger und ihrer Angehörigen.

Der Bund der Steuerzahler NRW berücksichtigt in

seinem Friedhofsgebührenvergleich ausschließlich

die städtischen Gebühren für Grabüberlassung,

Grabbereitung und Nutzung einer Trauerhalle.

Aufwendungen für eine Kremierung, für den

Bestatter, den Steinmetz und den

Friedhofsgärtner fallen zusätzlich an. Manche

Städte erheben zusätzlich eine

Verwaltungsgebühr, etwa für die Genehmigung von

Grabmalen oder das Bearbeiten von

Grabnutzungsrechten. Der BdSt NRW kritisiert

solche Zusatzkosten – insbesondere, wenn sie

rein formaler Natur sind.

Rettungsmedaille

des Landes für Polizeioberkommissar Chris

Szargiej aus Wesel

Dr. Markus

Postulka (Beigeordneter der Stadt Wesel)

zusammen mit Polizeioberkommissar Chris Szargiej

(Mitte) mit seiner Familie sowie der

Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen,

Herbert Reul. Wer Zivilcourage beweist, riskiert

oftmals sein eigenes Leben, so auch

Polizeioberkommissar Chris Szargiej aus Wesel.

Zusammen mit seinem Kollegen Polizeikommissar

Maximilian Zorle rettete er mehrere Menschen aus

einer brennenden Wohnung. Für Ihren Einsatz und

Mut wurden die beiden am Freitag, 7. November

2025, mit der Rettungsmedaille des Landes

Nordrhein-Westfalen geehrt.

Bei der

Verleihung durch Ministerpräsident Hendrik Wüst

im Schloss Horst in Gelsenkirchen war auch

Wesels Beigeordneter Dr. Markus Postulka als

Vertreter der Stadt Wesel dabei. Er übermittelte

im Namen der Stadt Wesel Glückwünsche und vor

allem Anerkennung für die Auszeichnung und der

damit verbundenen Heldentat. Diese besondere

Würdigung wird Menschen verliehen, die unter