|

KW 31: Montag, 28. bis Sonntag, 3. August 2025

Themen u.a.: 1. August ist der

internationalen Tag des Bieres

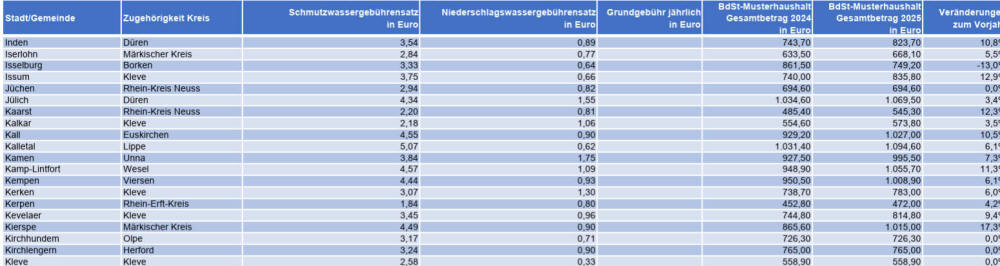

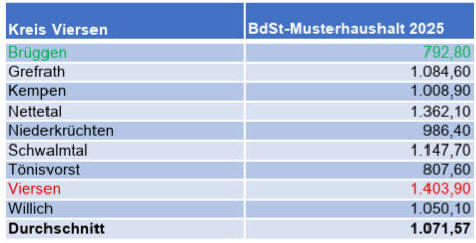

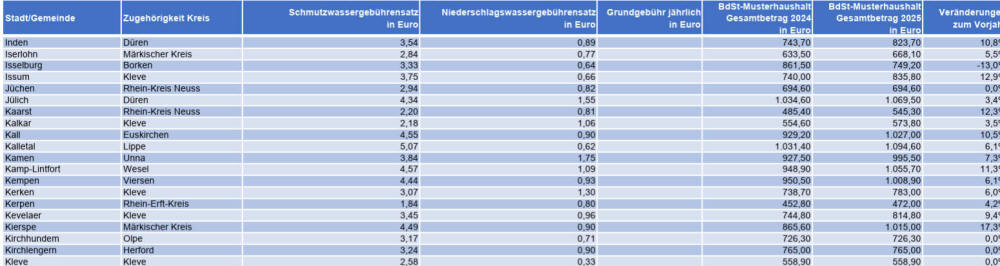

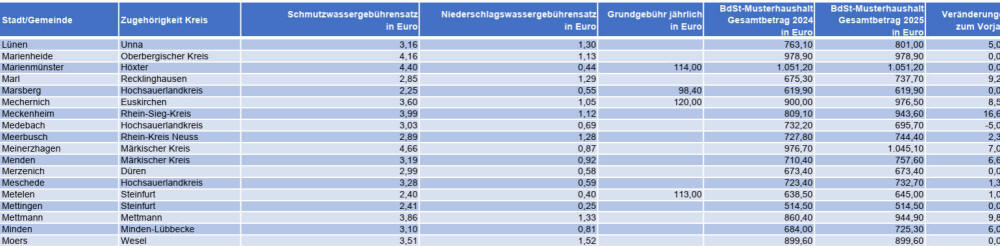

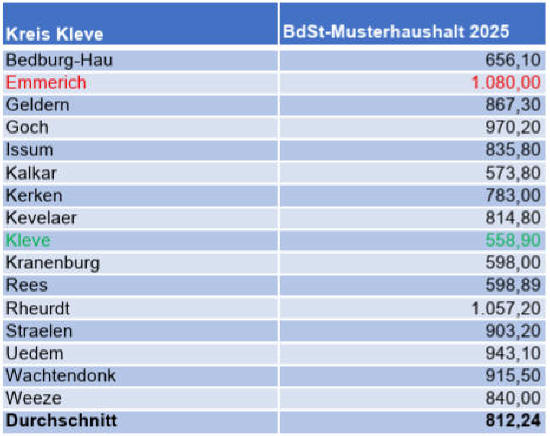

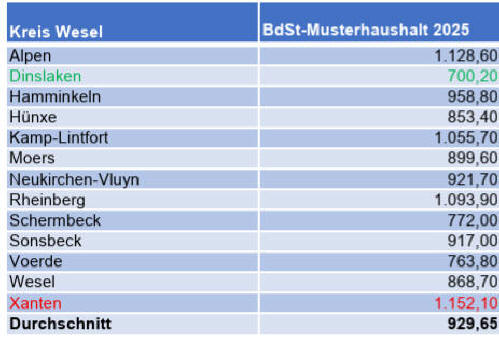

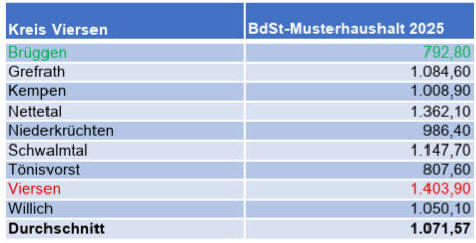

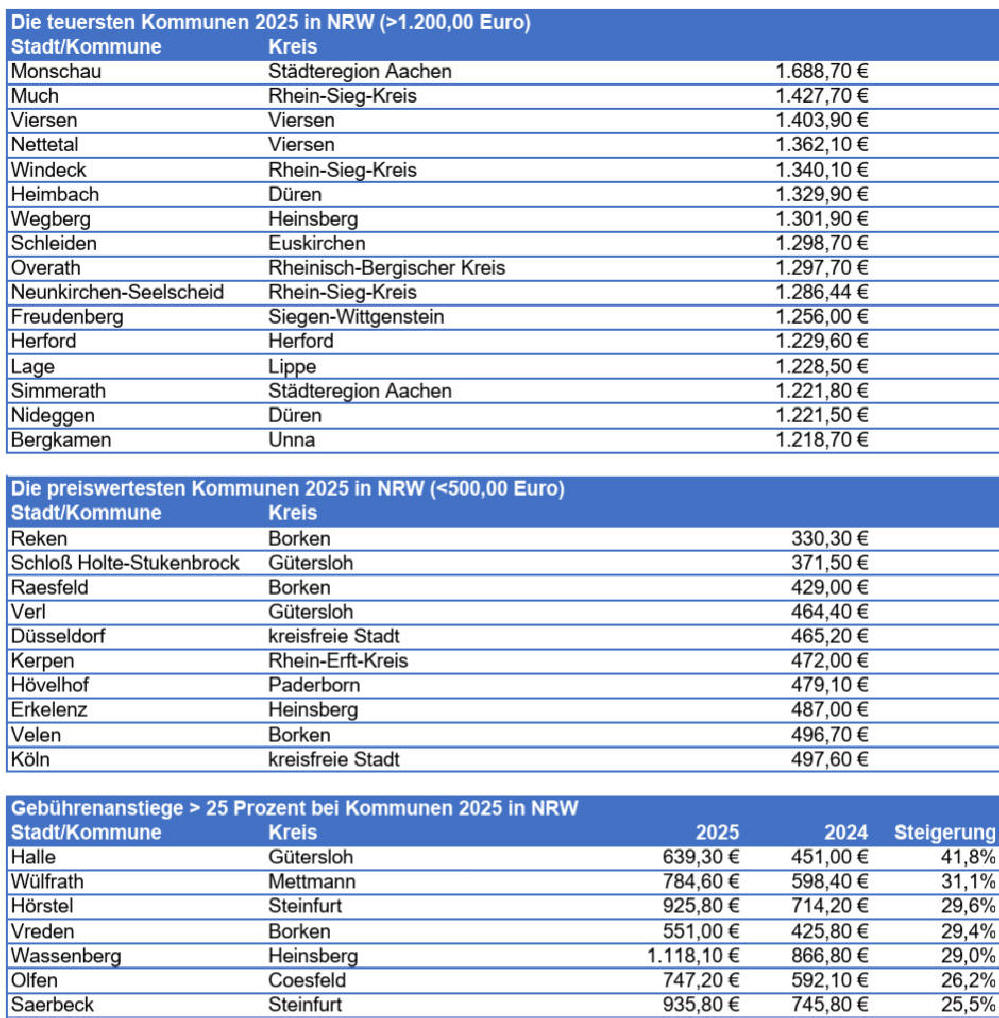

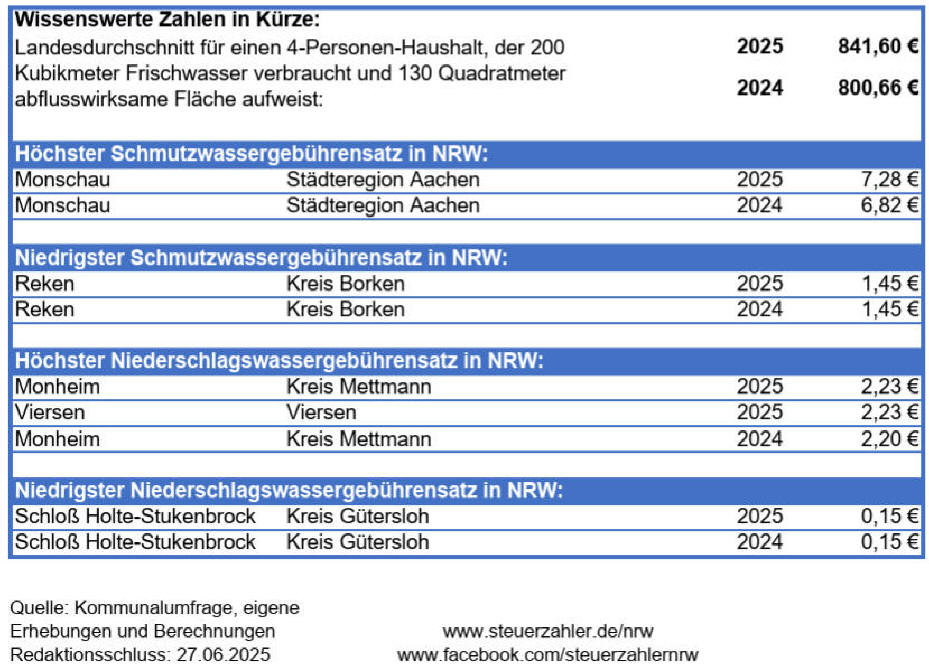

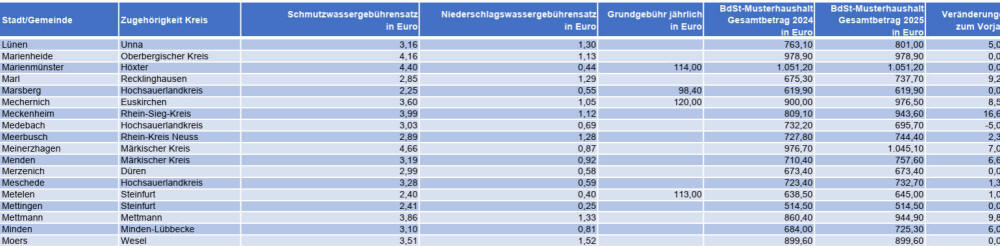

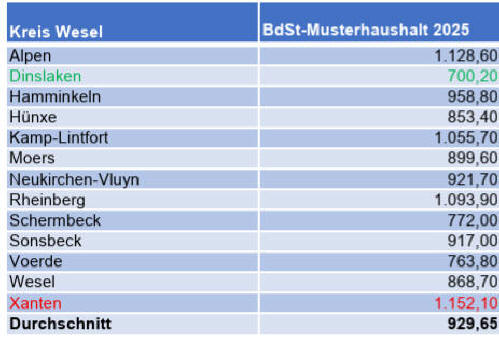

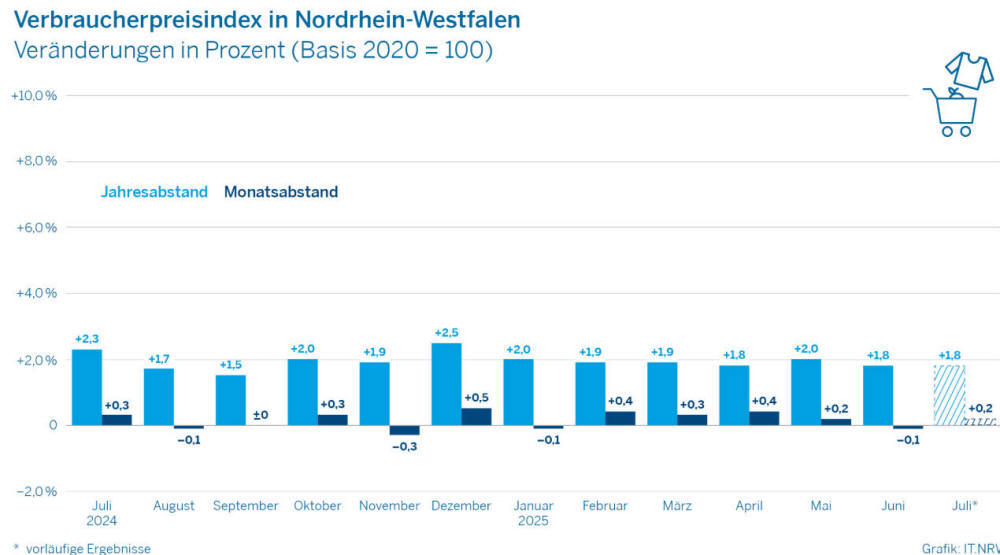

Gebührenvergleich 2025 für Abwasser in NRW

Der Bund der Steuerzahler gibt jährlich einen

Vergleich der Abfall- und Awassergebühren in NRW

heraus. Am 1. August hat Rik Steinheuer,

Vorsitzender des BdSt NRW, die aktuellen Zahlen

für 2025 und die Forderungen des BdSt auf der

Landespressekonferenz in Düsseldorf vorgestellt:

Wenn Wasserentsorgung zum Luxus wird

Die

Abwassergebühren in NRW erreichen neue

Höchststände. Fast 5,1 % mehr – das ist die

durchschnittliche Steigerung der

Abwassergebühren in NRW für 2025. Für den

Musterhaushalt des BdSt (vier Personen, 200 m³

Schmutzwasser und 130 m² versiegelte Fläche)

bedeutet das eine Jahresrechnung von teils über

1.000 Euro – in 77 von 370 Kommunen, die sich an

der BdSt-Kommunalumfrage beteiligt haben. Im

vergangenen Jahr war es nur in 57 Kommunen so

teuer.

Extreme Unterschiede zwischen den

Kommunen

Die Bandbreite ist enorm: Während in

Reken nur 330 Euro fällig werden, verlangt

Monschau satte 1.688 Euro – über 400 %

Unterschied für dieselbe Leistung. In einigen

Städten wie Halle, Wülfrath oder Vreden sind die

Gebühren binnen eines Jahres sogar um über 25 %

gestiegen.

Woran liegt das? Der BdSt NRW

hat die Ursachen analysiert:

Preissteigerungen bei den

Wasserwirtschaftsverbänden, die von den Kommunen

an die Gebührenzahler weitergegeben werden

Tarifbedingte höhere Personalkosten

Neue

gesetzliche und technische Vorgaben (z. B.

EU-Wasserrahmenrichtlinie, vierte

Reinigungsstufe)

Und vor allem:

kalkulatorische Abschreibungen vom teuren

Wiederbeschaffungszeitwert statt von den

günstigeren Anschaffungskosten

Der letzte

Punkt ist besonders brisant, denn die

Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert

sind auf dem Vormarsch: 2022 haben 51 % der

Kommunen vom teureren Wiederbeschaffungszeitwert

abgeschrieben, heute sind es schon 55 %. Dieser

Trend ist ein langfristiger. Im Jahr 2010 waren

die Kommunen, die vom Wiederbeschaffungszeitwert

abgeschrieben haben, mit 37,5 % noch deutlich in

der Minderzahl. Die Folge: höhere Gebühren für

die Verbraucher und damit eine versteckte

Mehrbelastung bei den Wohnkosten für

Grundstückseigentümer und Mieter.

Was der

BdSt NRW fordert

Abschreibungen sollen sich

am Anschaffungswert orientieren – nicht am

teureren Wiederbeschaffungszeitwert. Solange die

Kommunen in NRW vom Wiederbeschaffungszeitwert

abschreiben dürfen, sollte das KAG verbindlich

regeln, dass der Abwassergebührenzahler den

allgemeinen Haushalt der Kommune nicht

subventioniert.

Generell klare gesetzliche

Regelungen: Gewinne aus Gebührenhaushalten

dürfen nicht in den allgemeinen Haushalt

abfließen. Doppelbelastungen für Eigentümer

(z. B. durch Abschreibung beitragsfinanzierten

Vermögens) müssen gesetzlich verhindert werden.

NRW sollte sich an gesetzlichen Vorbildern wie

Sachsen und Brandenburg orientieren.

Lichtblicke gibt es auch Es geht auch anders:

Kommunen wie Welver, Emsdetten, Rosendahl oder

Sonsbeck senken die Gebühren – zum Beispiel,

indem sie Überschüsse aus Vorjahren zur

Entlastung der Bürger nutzen.

Der BdSt

sagt:

„Viele Kommunen nutzen die Spielräume

im Gesetz zu Lasten der Gebührenzahler aus. Das

muss ein Ende haben“, betont Rik Steinheuer,

Vorsitzender des BdSt NRW. „Wir brauchen

gesetzliche Leitplanken, damit Gebühren nicht

zur versteckten Einnahmequelle werden.

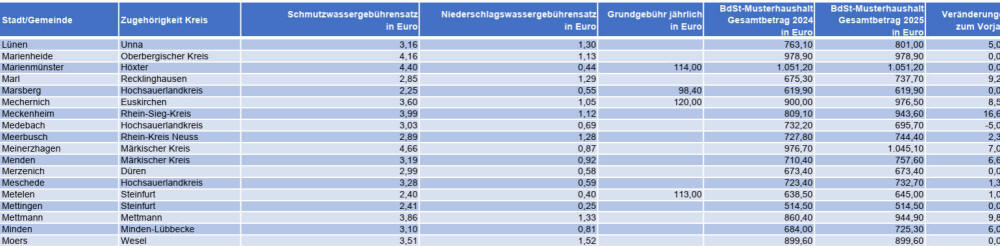

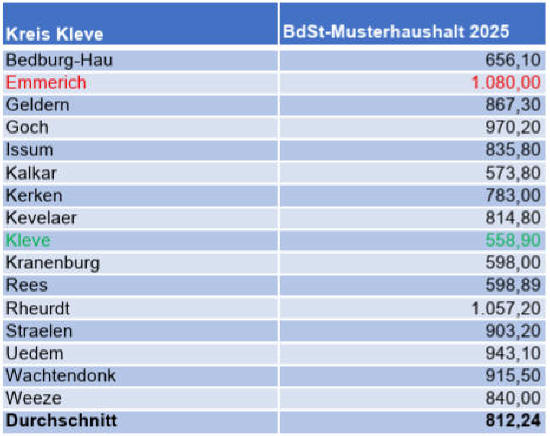

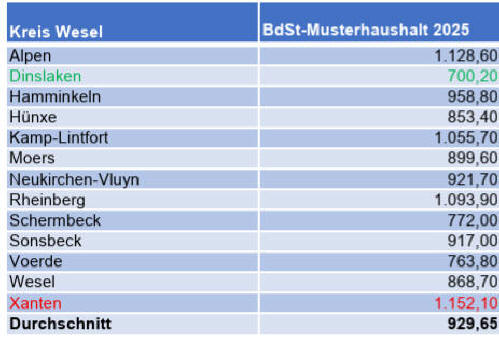

Kreisvergleich:

Moers: Enni-Jubiläum - Erlebnistour mit tollen

Angeboten und Preisen

Zum Jubiläum veranstaltet Enni mit regionalen

Partnern und der Maus ein großes Familienfest

Die Enni feiert ihren 25. Markengeburtstag – und

das mit einem Fest für die ganze Familie: Am 30.

August verwandelt sich der Firmensitz der

Unternehmensgruppe am Jostenhof in Moers dabei

ab 14 Uhr in eine riesige Erlebnisfläche, mit

viel Action und spannenden Einblicken in die

Welt der Enni und einiger ihrer regionalen

Partner.

Für den Vorstandsvorsitzenden

Stefan Krämer geht es beim Enni-Erlebnistag um

mehr als eine reine Leistungsschau: „Wir wollen

den Menschen unserer Region neben tiefen

Einblicken in unsere Aufgaben vor allem einen

unterhaltsamen Tag mit Freizeitspaß bieten. Mit

vielen Mitmachaktionen und einem unterhaltsamen

Programm ist für Groß und Klein vieles dabei,“

ist Krämer sicher.

Vor dem vertikalen Garten am Firmensitz sind die

Vorstände Stefan Krämer und Dr. Kai Gerhard

Steinbrich mit dem Vorbild eines Fahrzeuges, das

es für Teilnehmer eines Gewinnspiels am

Aktionstag für ein Jahr zu gewinnen gibt.

Damit dies gelingt, können Besucher an

neun Erlebnispunkten in unterschiedliche

Themenwelten der Enni eintauchen. Auf der

Aktionsbühne gibt es zudem ein tolles Programm

und auf einem Street-Food-Markt und in einer

Cafeteria, die die Bäckerei Büsch als

Kooperationspartner im Innenhof der Verwaltung

betreibt, ein gastronomisches Angebot zu

familienfreundlichen Preisen. Ab 18 Uhr steigt

eine Party, mit dem Gesangsduo Edwina De Pooter

und Dirk Elfgen sowie der 70er-Jahre-Glitterband

Glam Bam als Local Hero und Headliner.

„Der Niederrhein ist eingeladen, mit uns ein

tolles Fest zu feiern“, rechnet Krämer mit

vielen Besuchern. Da der Jostenhof hierfür keine

Parkplätze bietet, sollten Gäste mit dem Fahrrad

oder dem eingerichteten Shuttleservice kommen.

„Der Berufsbildungscampus und das Handwerkliche

Bildungszentrum in der Repelener Straße geben

uns die Möglichkeit, hier einige hundert

Parkplätze zu nutzen, von denen aus zwei Busse

in wenigen Minuten zu uns pendeln.“

So

wird die Enni ihren gemeinsam erst 2021

bezogenen Firmensitz erstmals der Region

vorstellen, von dem aus heute rund 600

Mitarbeiter viele kommunale Aufgaben erledigen,

Sport- und Freizeitstätten betreiben und dem

Niederrhein Energie geben. Da hier mit Ausnahme

der im Stadtgebiet verstreuten

Freizeiteinrichtungen heute Unternehmensteile

ansässig sind, gibt es viel zu sehen.

An

neun Stationen präsentieren Teams ihre

Arbeitsbereiche, vielfach unterstützt durch

regionale Partner. Dabei sind mehrere

Autohäuser, E-Bike-Anbieter, ein Landwirt und

auch die LINEG, der Asdonkshof oder die Bäckerei

Büsch, die aus dem Moerser Wasserschutzgebiet

Sommerrogen für Vollkornbrot bezieht. Auch Radio

KW ist dabei, aus dem Gläsernen Studio berichten

Moderatoren live vor Ort. „Ob Technik, Umwelt,

Energie oder Sport – an allen

Erlebnispunkten wird ausprobiert, gestaunt,

gespielt und gelacht“, sagte Dr. Kai Gerhard

Steinbrich, der gestern mit Stefan Krämer das

Veranstaltungsplakat vorstellte.

Dabei

führt die sogenannte Erlebnisrallye Besucher

durch alle Stationen, an denen sie auf einer

Karte Punkte für ein Gewinnspiel sammeln können.

Hier winken attraktive Preise, wie ein

Elektroauto, das Enni in Kooperation mit

Automobile Minrath als ihrem direkten Nachbarn

für ein Jahr kostenlos an den Hauptgewinner

übergibt. Für Kinder gibt es spezielle Preise,

wie Geburtstagsfeten in den Sport-einrichtungen.

Übrigens: Jeder Teilnehmer an der Rallye

erhält ein Gläschen des am Bienenstock des

Jostenhofs gewonnenen Honigs.

Der

Erlebnistag bietet aber mehr: Ganz praktisch

gestaltet sich beispielsweise das Thema ‚Neue

Energie‘ mit E-Auto-Probefahrten,

E-Bike-Parcours, VR-Panoramaschaukel mit Flug

über den Niederrhein und einer Kreativwerkstatt

zur Energiewende. Spektakulär wird es hier am

Überschlagsimulator der DEKRA. Sportlich geht es

beim Enni-Mehrkampf im Sportbereich zu, bei dem

Penalty-Challenge, Torwandschießen oder ein

Klettergarten – als Vorgeschmack auf das

zukünftige Angebot im Solimare – angesagt sind.

An vielen Stationen können Besucher

sowieso gleich mitmachen.

Wer besonders mutig

ist, kann sich aus einem Kanal retten lassen

oder schwere Geräte und Fahrzeuge ausprobieren.

Beim Besuch des Salzlagers erfahren Besucher wie

Winterdienst funktioniert und am

Kreislaufwirtschaftshof gibt es pro Stunde eine

Road-Show mit Führungen.

Auf die

jüngsten Besucher wartet ‚Die Maus‘ des WDR, das

Enni-Maskottchen und an der Wasserstation eine

Wasserbaustelle und ein kleiner Bauernhof mit

Hühnern und Mähdrescher. Den bringt der Landwirt

Fritz Eickhaus mit, der im Wasserschutzgebiet

mit seinem Betrieb wirtschaftet und den durch

die Bäckerei Büsch benötigten Roggen anbaut.

Kinder können zudem an einer Kinderbaustelle

einen Bagger fahren, an einem Bobby-Car-Rennen

teilnehmen, im Lerntheater Abfall Spaß haben und

in der Radio KW-Radio-Box lernen, wie Radio

geht. Letztendlich öffnet Enni auch ihre

Verwaltung. Da es hier ansonsten kaum Besucher

gibt, bietet Enni am Erlebnistag exklusive

Führungen durch das Gebäude inklusive eines

Abstechers in die Vorstandsetage an.

Hierzu müssen sich Interessierte aber im Vorfeld

unter

www.enni.de/erlebnistag anmelden. Dort gibt

es auch weitere Informationen zum Angebot. „Es

ist also angerichtet und wir freuen uns auf gut

gelaunte Besucher“, sagen die beiden Vorstände

unisono.

Die NATO verstärkt ihre maritime

Präsenz in der Arktis und im hohen Norden

Nordatlantik – Eine maritime Einsatzgruppe der

NATO ist derzeit in den Gewässern der Arktis und

des hohen Nordens im Einsatz und bekräftigt

damit das Engagement des Bündnisses für die

kollektive Sicherheit in dieser zunehmend

strategischen Region. Im Rahmen der Operationen

werden Schiffe und Flugzeuge der Ständigen

Maritimen Gruppe 1 der NATO (SNMG1)

zusammengeführt, um in der gesamten Region

maritime Präsenzoperationen durchzuführen.

Die Operationen in der Arktis und im hohen

Norden spiegeln das anhaltende Engagement des

Bündnisses für Frieden, Stabilität und Freiheit

der Schifffahrt wider. Operationen in dieser

Region erfordern Widerstandsfähigkeit,

Anpassungsfähigkeit und reibungslose

Zusammenarbeit – Eigenschaften, die die

NATO-Streitkräfte täglich unter Beweis stellen.“

Schiffe der Ständigen Maritimen Gruppe Eins der

NATO in Formation für eine Fotoübung in der

Barentssee während ihres Einsatzes im hohen

Norden und in der Arktis

Die maritime

Präsenz der NATO in der Region spiegelt die

zunehmende internationale Aufmerksamkeit für die

Arktis wider, wo das schmelzende Meereis neue

Schifffahrtswege und den Zugang zu natürlichen

Ressourcen eröffnet. Gleichzeitig verbessert das

Bündnis seine maritimen Kenntnisse in der

gesamten Region, um die Umwelt besser zu

verstehen und die Reaktionsbereitschaft auf

Eventualitäten zu erhöhen.

Die

Seestreitkräfte der NATO müssen sich zudem mit

der Herausforderung auseinandersetzen, in einem

dynamischen und sich wandelnden maritimen Umfeld

wie der Arktis und dem hohen Norden zu

operieren. Angesichts des zunehmenden

Seeverkehrs arbeiten die NATO-Streitkräfte

weiterhin eng mit regionalen Verbündeten und

Partnern zusammen, um sichere Seewege zu

gewährleisten, operative Erfahrungen in der

Region zu sammeln und potenziell

destabilisierende Aktivitäten zu verhindern.

Durch die Aufrechterhaltung einer

routinemäßigen und belastbaren maritimen Präsenz

stellt das Bündnis sicher, dass diese

strategisch wichtige Region für alle Nationen

sicher, zugänglich und friedlich bleibt. Sieben

Bündnisstaaten – Kanada, Dänemark, Finnland,

Island, Norwegen, Schweden und die Vereinigten

Staaten – verfügen über Gebiete innerhalb des

Polarkreises und spielen eine Schlüsselrolle bei

der Unterstützung des kooperativen und

integrativen Ansatzes des Bündnisses zur

Sicherheit in der Arktis.

Die SNMG1 ist

eine der vier ständigen maritimen Einsatzgruppen

der NATO unter der operativen Kontrolle des

Allied Maritime Command (MARCOM). Diese

Einsatzgruppen bilden die maritime Kernkompetenz

der Allied Reaction Force (ARF) der NATO und

gewährleisten die kontinuierliche maritime

Fähigkeit zur Durchführung von NATO-Missionen

über das gesamte Operationsspektrum hinweg.

Sie demonstrieren Solidarität und stärken

den Zusammenhalt und die Interoperabilität

zwischen den alliierten Seestreitkräften. Das

Allied Maritime Command (MARCOM) ist das

zentrale Kommando aller Seestreitkräfte der NATO

und der MARCOM-Kommandeur ist der wichtigste

maritime Berater des Bündnisses.

Stadt Wesel wählt im Herbst

ehrenamtliche Schiedspersonen für die

Schiedsamtsbezirke Wesel I und Wesel III und

sucht noch Kandidaten

Schiedsfrauen und Schiedsmänner helfen den

Beteiligten bei kleineren zivil- und

strafrechtlichen Streitigkeiten, ihre

Auseinandersetzung unbürokratisch und

kostengünstig beizulegen.

Wesel - Amtsgericht am Herzogenring 33 Quelle:

Flaggschiff Film

Schiedspersonen arbeiten

ehrenamtlich und werden unter Aufsicht des

Amtsgerichtes tätig. Sie entscheiden nicht wie

ein Richter, sondern haben die Aufgabe, zwischen

den sich streitenden Parteien zu schlichten.

Die Schiedsamtsbezirke Wesel I und Wesel

III sind im Herbst 2025 neu zu besetzen. Daher

macht die Stadt Wesel darauf aufmerksam,

dass sich interessierte Personen um das Amt

bewerben können und Bewerbungen von Menschen mit

Migrationshintergrund ausdrücklich erwünscht

sind. Schiedspersonen können wiedergewählt

werden.

Aktuell stellt sich die

amtierende Schiedsperson für den Schiedsbezirk

Wesel I für eine Wiederwahl zur Verfügung. Für

den Schiedsamtsbezirk Wesel III liegen bislang

noch keine Bewerbungen vor.

Interessierte Personen, die diese ehrenamtliche

Aufgabe wahrnehmen möchten, sollten über ein

ausgeprägtes Rechtsempfinden verfügen, in dem

jeweiligen Schiedsamtsbezirk ihren Wohnsitz

haben und mindestens 25 Jahre alt sein.

Der Schiedsamtsbezirk Wesel I umgrenzt

folgendes Gebiet: Nördliche Innenstadt,

Schepersfeld, Feldmark bis Grenze Flüren. Der

Schiedsamtsbezirk Wesel III erstreckt sich auf

das Gebiet von Grav-Insel über Flürener Feld und

Flürener Heide bis einschließlich Blumenkamp.

Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Mitzubringen sind gesunde

Menschenkenntnis, Lebenserfahrung, Geduld, die

Fähigkeit zur Abfassung von schriftlichen

Protokollen und Vergleichen sowie die

Bereitschaft, an Aus- und

Fortbildungsveranstaltungen teilzunehmen. Nicht

gewählt werden kann, wer die Fähigkeit zur

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt und

wer unter Betreuung steht. Zur Schiedsperson

soll nicht gewählt werden, wer das 75.

Lebensjahr vollendet hat.

Die

Schiedspersonen werden durch den Rat der Stadt

Wesel für die Dauer von fünf Jahren gewählt.

Anschließend bestätigt die Leitung des

Amtsgerichts Wesel die Wahl und bestellt die

Gewählten zu Schiedspersonen. Bewerbungen können

schriftlich bei der Stadt Wesel (Rechtsservice,

Klever-Tor-Platz 1, 46483 Wesel) bis zum 01.

September 2025 eingereicht werden.

Neben

Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsname,

Geburtstag, Geburtsort, Beruf, Anschrift) sollte

die Bewerbung auch einen kurzen Lebenslauf

beinhalten. Für Rückfragen stehen die

Mitarbeiter*innen des Rechtsservice der Stadt

unter der Rufnummer 0281/203-2511 sowie 203-2412

zur Verfügung

.

Kleve: Prinz-Moritz-Weg:

Uferwanderweg am Kermisdahl vorübergehend

gesperrt

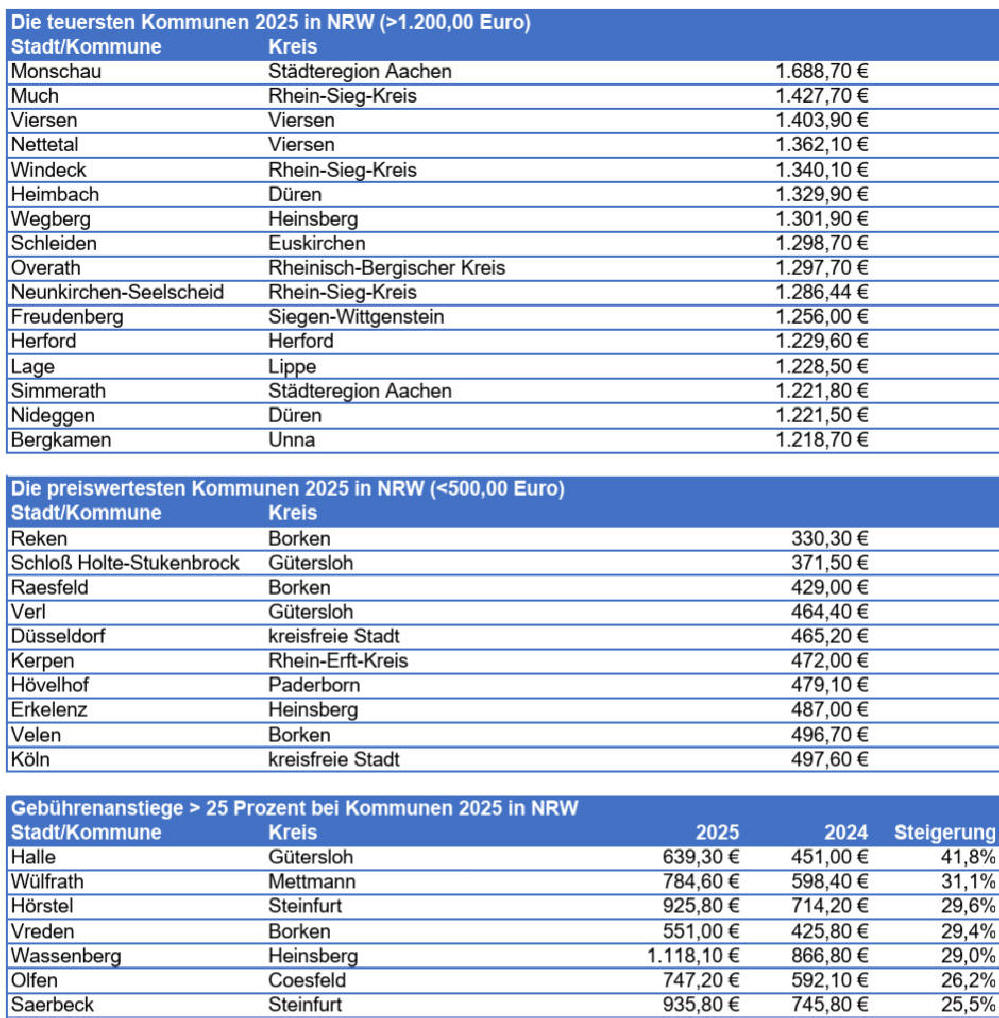

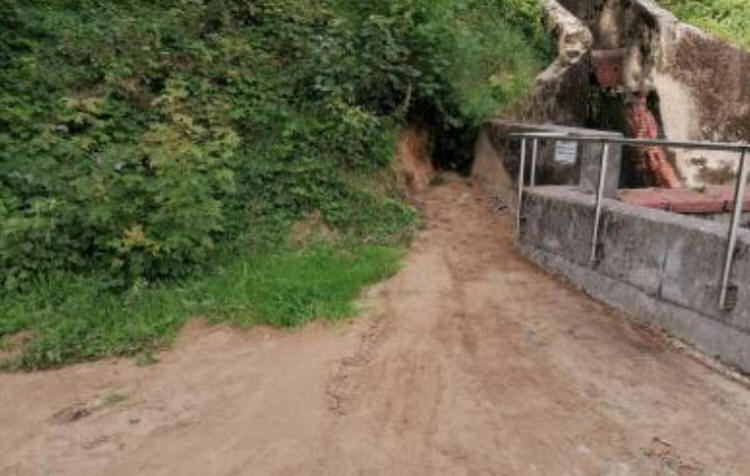

Die Bodenausspülung

am Fuße der Kaskade. Infolge der

Starkregenereignisse in der vergangenen Woche

muss der Uferwanderweg entlang des Kermisdahls

auf Höhe der Kaskade vorübergehend gesperrt

werden.

Bodenausspülung Kaskade Juli 2025

Starker Niederschlag hat am Fuße der Kaskade

stellenweise zu Bodenausspülungen geführt, die

auch den Fußweg vor der Kaskade betreffen und

dort zu einer erhöhten Rutschgefahr führen. Im

Rahmen der Verkehrssicherung wurde nun die

Entscheidung getroffen, den betroffenen Bereich

zu vorübergehend sperren.

Schäden an dem

Kaskadenbauwerk sind nicht eingetreten, der Hang

ist durch die eingebrachten Spundwände weiterhin

gesichert. Der Böschungsbereich wird nun

kurzfristig wieder angefüllt und befestigt.

Voraussichtlich dauern die Arbeiten rund zwei

Wochen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der

Uferwanderweg wieder freigegeben.

Amtsblatt

Die Stadt Moers hat ein Amtsblatt

veröffentlicht. Alle veröffentlichten

Amtsblätter finden Sie unter https://www.moers.de/rathaus-politik/amtsblaetter

Amtsblatt Nr. 13 vom 31.07.2025 (812.22 KB)

NRW: Flächen für Weizenanbau im Jahr 2025 um

21 % gestiegen

* Getreide wird auf 51,7 % der Ackerfläche

angebaut.

* Kartoffelflächen nehmen weiter

zu.

* Rückgang bei den Flächen für den Anbau

von Silo- und Körnermais.

Die

Anbaufläche für Weizen wurde in

Nordrhein-Westfalen im Jahr 2025 gegenüber 2024

um 21,2 % auf 253.000 Hektar ausgedehnt (2024:

208.800 Hektar). Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

anhand von ersten, vorläufigen Ergebnissen der

Bodennutzungshaupterhebung mitteilt ist das die

größte Fläche für Weizenanbau seit 2019.

C Pixabay

Getreide wird auf 51,7 % der

Ackerfläche angebaut Den größten Anteil an der

nordrhein-westfälischen Getreidefläche hat

traditionell Winterweizen. Mit 248.600 Hektar

wurde er in diesem Jahr auf 23,2 % des

Ackerlandes angebaut; die Fläche dieser

Getreideart war damit um 50.000 Hektar (+25,2 %)

größer als 2024. Beim Sommerweizen nahm die

Anbaufläche auf 4.400 Hektar ab (−5.800 Hektar).

Insgesamt bauten die

nordrhein-westfälischen Landwirte im Jahr 2025

auf 553.700 Hektar (+5,2 % gegenüber 2024)

Getreide an; das ist etwas mehr als die Hälfte

der gesamten Ackerfläche (51,7 %). Einen

Rückgang der Anbauflächen gab es bei Silo- und

Körnermais: Silomais wurde in diesem Jahr auf

210.400 Hektar angebaut; das waren 2,3 % weniger

als 2024 (damals: 215.300 Hektar).

Die

Anbaufläche von Körnermais wurde von

84.700 Hektar um 14,3 % auf 72.500 Hektar

verringert. Bei Silomais wird die gesamte

Pflanze geerntet, zu Silage verarbeitet und in

Silos gelagert, um z. B. als Futtermittel oder

als Substrat für Biogasanlagen verwendet zu

werden.

Beim Körnermais werden nur die

Maiskörner geerntet, die restlichen

Pflanzenbestandteile verbleiben auf dem Feld.

Kartoffelflächen auch 2025 ausgeweitet Die

Anbaufläche für Winterraps wurde 2025 wieder

ausgedehnt, nachdem 2024 ein Rückgang zu

verzeichnen war. Winterraps wurde auf

57.400 Hektar angebaut (2024: 52.900 Hektar).

Die Anbaufläche von Kartoffeln erhöhte

sich dem Trend der letzten Jahre entsprechend

weiter um 6,7 % auf 47.800 Hektar (2024:

44.800 Hektar). Die Anbaufläche von Zuckerrüben

gingen um 6,4 % auf 57.200 Hektar (2024:

61.100 Hektar) zurück.

Der Durchschnittsmensch in

Deutschland: Wie er lebt, wohnt und arbeitet

• Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9

Jahre alt, die Durchschnittsfrau war gut

zweieinhalb Jahre älter als der

Durchschnittsmann

• Der Durchschnittsmensch

lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem

Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4

Quadratmeter

Ob von jung bis alt, von

klein bis groß oder von arm bis reich: Mal

angenommen, ein Mensch in Deutschland stünde für

alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann wäre

dieser Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum

Jahresende 2024. Das teilt das Statistische

Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite

mit, die den Durchschnittsmenschen in

Deutschland in vielen verschiedenen

Lebensbereichen beschreibt.

Die Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut

zweieinhalb Jahre älter als der

Durchschnittsmann (43,5 Jahren).

Das

höhere Durchschnittsalter von Frauen hängt mit

ihrer höheren Lebenserwartung zusammen. Bei

Geburt im Jahr 2024 betrug die Lebenserwartung

der Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9

Jahren hatte der Durchschnittsmann eine um etwa

viereinhalb Jahre geringere Lebenserwartung.

Lebt der Durchschnittsmensch in einer

Familie, dann hat diese 3,4 Mitglieder im

Haushalt Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie

des Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder.

Familien sind hier im engeren Sinne definiert

als alle Eltern-Kind-Konstellationen, die

zusammen in einem Haushalt leben.

Betrachtet man sämtliche Haushaltsformen vom

Einpersonenhaushalt bis zur Großfamilie, dann

lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren

Person zusammen in einem Haushalt

(2,0 Mitglieder je Haushalt). Wie der

Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse

der Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus

2022.

Die Durchschnittswohnung hat

demnach eine Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern

und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro

Quadratmeter. Vollzeitbeschäftigte verdienten im

Durchschnitt 4 634 Euro brutto im April 2024 –

Medianverdienst bei 3 978 Euro Betrachtet man

alle abhängig Beschäftigten in Vollzeit, dann

verdiente der vollzeitbeschäftigte

Durchschnittsmensch im April 2024 ohne

Sonderzahlungen 4 634 Euro brutto.

Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im

Schnitt 4 214 Euro brutto im Monat und damit

deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer

mit 4 830 Euro. Insbesondere bei Verdienstdaten

wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick

auf Aussagekraft und Interpretation limitiert

sein können.

Der Durchschnittswert, auch

arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für

extreme Werte und kann ein verzerrtes Bild

liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen

Verdiensten den Durchschnitt stark beeinflussen

können, wird hier häufig auch der Median als

aussagekräftiger Mittelwert herangezogen.

Er teilt eine Verteilung in zwei gleich

große Hälften: 50 % der Werte liegen unterhalb

des Medians und 50 % liegen darüber. Betrachtet

man die Medianverdienste, verdiente ein

Vollzeitbeschäftigter im Mittel 3 978 Euro

brutto im April 2024 (ohne Sonderzahlungen). Mit

einem mittleren Bruttomonatsverdienst von 3 777

Euro brutto verdiente die vollzeitbeschäftigte

Frau exakt 300 Euro weniger als der

vollzeitbeschäftigte Mann mit 4 077 Euro.

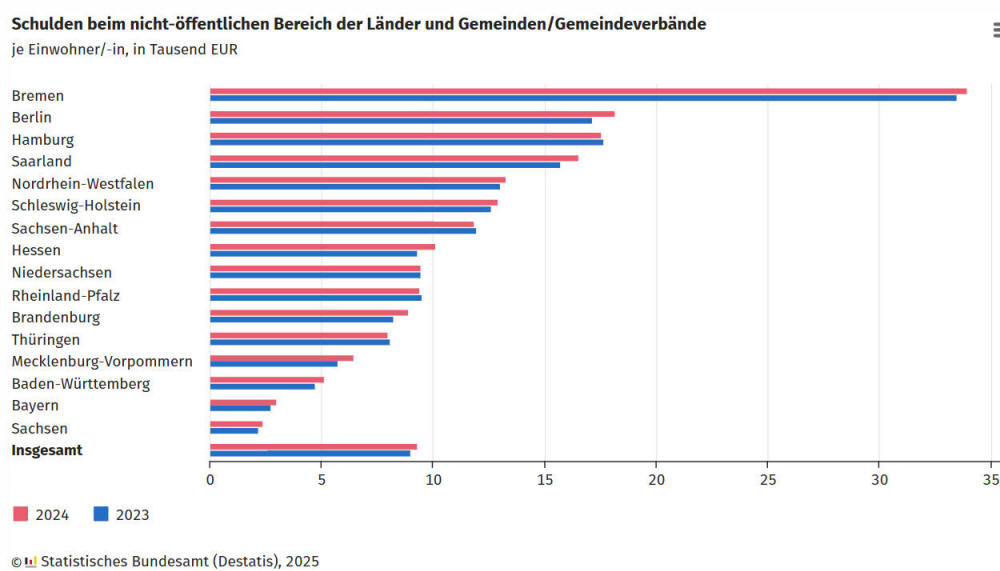

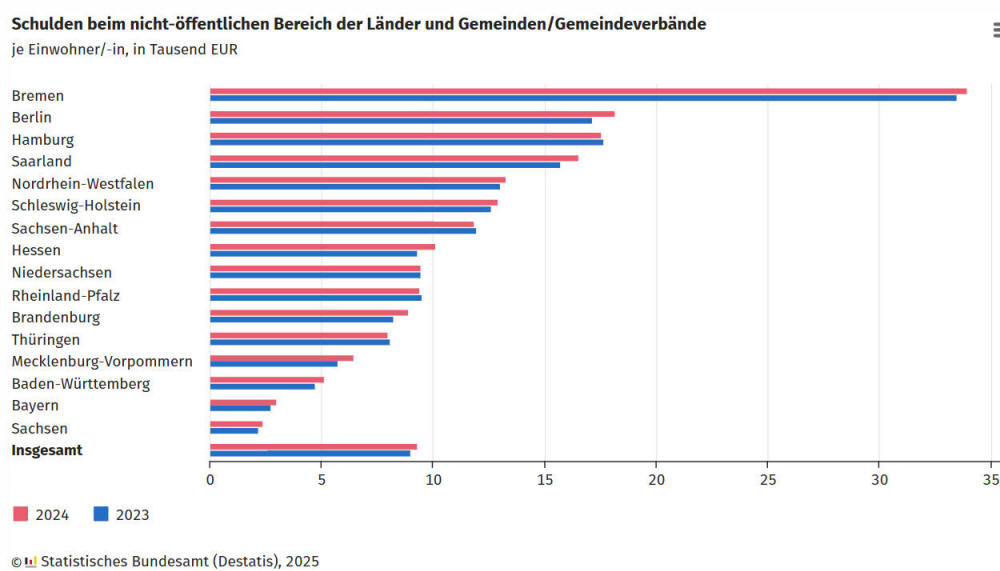

Pro-Kopf-Verschuldung steigt im

Jahr 2024 auf über 30 000 Euro

Öffentlicher

Schuldenstand steigt um 63,4 Milliarden Euro auf

2 510,5 Milliarden Euro

Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder,

Gemeinden und Gemeindeverbände sowie

Sozialversicherung einschließlich aller

Extrahaushalte) war beim nicht-öffentlichen

Bereich zum Jahresende 2024 mit 2 510,5

Milliarden Euro verschuldet. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach

endgültigen Ergebnissen weiter mitteilt,

entspricht dies einer Pro-Kopf-Verschuldung in

Deutschland von 30 062 Euro. Das waren 669 Euro

mehr als Ende 2023. Zum nicht- öffentlichen

Bereich gehören Kreditinstitute und der sonstige

inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

Gegenüber dem Jahresende 2023 stieg die

öffentliche Verschuldung zum Jahresende 2024 um

2,6 % (63,4 Milliarden Euro).

Der Zuwachs

kam durch Schuldenanstiege bei allen

Gebietskörperschaften zustande, wobei der

prozentuale Anstieg bei den Gemeinden und

Gemeindeverbände am größten war. Schulden des

Bundes steigen um 35 Milliarden Euro Der Bund

war Ende 2024 mit 1 732,7 Milliarden Euro

verschuldet.

Der Schuldenstand stieg

damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 2,1 %

beziehungsweise 35,0 Milliarden Euro. Auf die

Bevölkerungszahl umgerechnet betrugen die

Schulden des Bundes 20 748 Euro pro Kopf (2023:

20 391 Euro).

Anstieg der Länderschulden

ebenfalls bei 2,1 %

Die Schulden der Länder

stiegen 2024 um 2,1 % (12,5 Milliarden Euro) auf

607,3 Milliarden Euro. Dies war der erste

Anstieg gegenüber einem Vorjahr seit dem Jahr

2021, als die Verschuldung auf 638,6 Milliarden

Euro angewachsen war. Der durchschnittliche

Länder-Schuldenstand pro Kopf im Jahr 2024

betrug 7 273 Euro (2023: 7 145 Euro).

Die Schulden pro Kopf waren Ende 2024 in den

Stadtstaaten wie in den Vorjahren am höchsten:

Sie lagen in Bremen bei 33 934 Euro (2023:

33 483 Euro), in Hamburg bei 17 571 Euro (2023:

17 642 Euro) und in Berlin bei 18 173 Euro

(2023: 17 155 Euro). Zu beachten ist, dass die

Stadtstaaten – anders als die Flächenländer –

auch kommunale Aufgaben wahrnehmen.

Unter den Flächenländern hatte das Saarland mit

13 697 Euro (2023: 12 934 Euro) pro Kopf

weiterhin die höchste Verschuldung, gefolgt von

Schleswig-Holstein mit 10 903 Euro (2023:

10 784 Euro). Am niedrigsten war die

Pro-Kopf-Verschuldung im Ländervergleich wie in

den Vorjahren in Bayern mit 1 353 Euro (2023:

1 321 Euro) und in Sachsen mit 1 482 Euro (2023:

1 417 Euro).

Kommunale Verschuldung

erhöht sich um 10,3 %

Die Verschuldung der

Gemeinden und Gemeindeverbände wuchs im fünften

Jahr in Folge und erhöhte sich im

Vorjahresvergleich um 10,3 %

(15,9 Milliarden Euro) auf

170,5 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich eine

Pro-Kopf-Verschuldung von 2 206 Euro (2023:

2 005 Euro) an kommunalen Schulden.

Mit

einer Pro-Kopf-Verschuldung von 3 577 Euro

(2023: 3 158 Euro) waren wie im Vorjahr die

Kommunen in Nordrhein-Westfalen am höchsten

verschuldet. Es folgen die hessischen Kommunen

mit einer Verschuldung pro Kopf von 3 009 Euro

(2023: 2 734 Euro). Auf Platz drei der am

höchsten verschuldeten Kommunen liegen trotz der

Entlastung durch den "Saarlandpakt" die

saarländischen Gemeinden und Gemeindeverbände

mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2 824 Euro

(2023: 2 796 Euro).

Die kommunale Ebene

von Rheinland-Pfalz, die im Jahr 2022 noch am

höchsten pro Kopf verschuldet war, ist aufgrund

der Entlastungen im Rahmen des Landesprogramms

"Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in

Rheinland-Pfalz“ (PEK-RP) erstmals nicht mehr

unter den Top 3 der am höchsten verschuldeten

Kommunen vertreten (2024: 2 388 Euro, 2023:

3 076 Euro).

Die geringste kommunale

Pro-Kopf-Verschuldung verzeichneten 2024 die

Kommunen in Brandenburg mit 581 Euro (2023:

556 Euro), gefolgt von den Kommunen in Thüringen

mit 867 Euro (2023: 898 Euro) und in Sachsen mit

892 Euro (2023: 758 Euro). Die

Sozialversicherung war Ende 2024 mit 0,12 Euro

(2023: 0,48 Euro) pro Kopf verschuldet. Die

Gesamtschulden verringerten sich dabei um 73,9 %

auf 10 Millionen Euro (2023: 40 Millionen Euro).

Metall

trifft auf Metal – Modellbahnhersteller Märklin

erstmals live beim Wacken Open Air

Märklin goes Metal. Nach einem fulminanten

Jahresauftakt mit der rockigen AC/DC Black Ice

Lokomotive zündet der Traditionshersteller die

nächste Stufe: Erstmals in seiner Geschichte ist

der Modellbahnhersteller Märklin auf dem

legendären Wacken Open Air, das von 30.07. bis

02.08.2025 im Norden Deutschlands stattfindet,

vertreten.

Was liegt näher für ein

Unternehmen, das für seine detailreichen

Produkte aus Metall bekannt ist, als sich

inmitten der größten Heavy Metal Community der

Welt zu präsentieren. „Märklin freut sich

darauf“, so Marketingleiter Jörg Iske, „in

dieser einzigartigen Atmosphäre mit alten und

neuen Fans zu feiern und die Leidenschaft für

Miniaturwelten mit der Energie des Metal zu

verbinden.“

Ein besonderes Highlight:

Passend zum Wacken-Debüt legt Märklin exklusive

Wacken-Waggons auf, die ihre erstmalige

Präsentation direkt auf dem Festivalgelände im

Wacken United Bereich erleben werden. Märklin

lädt alle United Besucher herzlich ein, dort

vorbeizuschauen und die Marke in einem völlig

neuen Kontext zu entdecken.

Das Wacken

Open Air ist weit mehr als nur ein Festival – es

ist der jährliche Treffpunkt der globalen

Metal-Familie. Im Wacken United Bereich kommen

nicht nur die besten Fans der Welt zusammen,

sondern auch Bands, Partner, Pressevertreter,

Plattenfirmen, Promoter, Manager und Booker.

Hier entsteht in entspannter Atmosphäre ein

einzigartiger Raum für Austausch und Networking.

Ob Branchentreff, Marktplatz,

Klassentreffen, Musikmesse, Party-Metalzone,

Zeitreise, Chill-Area oder Kontaktbörse – Wacken

United ist das Herzstück der Community. Märklin

freut sich darauf, Teil dieser pulsierenden Zone

zu sein und lädt alle ein, dabei zu sein,

Märklin neu zu erleben und mit jedem Ticketkauf

die Arbeit der Wacken Foundation zu

unterstützen.

Wesel feiert das 45.

PPP-Stadtfest – Ein Sommerhighlight mit

Tradition und Vielfalt

In

diesem Jahr feiert Wesel mit großer Vorfreude

das 45. PPP-Stadtfest – ein Jubiläum, das die

besondere Bedeutung dieses Festes unterstreicht.

„Das PPP-Stadtfest hat nicht nur einen hohen

Bekanntheitsgrad in unserer Region, sondern ist

ein echtes Markenzeichen unserer Stadt“, betont

Rainer Benien. Vom 01. bis 03. August verwandelt

sich Wesel in eine lebendige Festmeile voller

Erlebnisse, Emotionen und Begegnungen.

Pauken, Plunder, Promenade: Ein Fest mit Herz

und Geschichte

Seit 1977 steht das

PPP-Stadtfest für gelebte Tradition und kreative

Weiterentwicklung. Ob Schützentag, Kirmes oder

Trödelmarkt – die beliebten Klassiker bilden

auch 2025 wieder das Herzstück des Festes. Die

Kirmes am Rhein, die seit Beginn von der Familie

Böttner organisiert wird, bietet für Groß und

Klein ein buntes Potpourri an Fahrgeschäften,

Leckereien und Unterhaltung.

Die

feierliche Eröffnung erfolgt am Freitag, 01.

August, um 18 Uhr mit dem traditionellen

Fassanstich durch Bürgermeisterin Ulrike

Westkamp – Freibier inklusive.

Der

Trödelmarkt, organisiert von der Firma Sven Vogt

Veranstaltungsservice, lädt am Wochenende zum

Stöbern ein. Wer selbst noch mittrödeln möchte,

kann sich gerne

beim Veranstaltungsbüro Sven

Vogt: info@vogt-sven.de oder Tel. 0151/11646999

anmelden.

Den Schützentag richtet in

diesem Jahr der Bürgerschützenverein Wesel Vorm

Brüner Tor 1922 e.V. aus. Hunderte Schützen

marschieren vom Berliner Tor und Großen Markt

durch die Fußgängerzone zur Zitadelle. Höhepunkt

des Abends ist der „Große Zapfenstreich“.

Feiern am Rhein: Musikzelt & Ibiza-Vibes

Neu in diesem Jahr ist das Musikzelt am Rhein,

das an allen drei Tagen für ausgelassene

Stimmung sorgt. Von Freitag bis Sonntag gibt es

dort DJ-Sounds und beste Feierlaune in direkter

Nähe zum Kirmesgelände – ein Treffpunkt für

alle, die das Fest bis in die Nacht genießen

möchten.

Ein besonderes Highlight

erwartet die Besucher*innen am Freitagabend: Das

Welcome Hotel Wesel lädt zur stilvollen

Ibiza-Party ein. Mediterrane Beats, entspannte

Atmosphäre und kühle Drinks direkt am Wasser

versprechen echtes Urlaubsfeeling mitten in

Wesel.

Himmlische Erlebnisse und

strahlende Highlights auf dem Flugplatz

Römerwardt

Der Flugplatz Römerwardt wird

erneut zum beliebten Treffpunkt für die ganze

Familie. Neben einem abwechslungsreichen

Kinderprogramm, kulinarischen Angeboten und

Live-Musik von DJ Domic und DJ Olli, erwartet

die Besucher*innen ein ganz besonderes

Highlight: das stimmungsvolle Ballonglühen am

Samstagabend gegen 21:45 Uhr. Rund zwanzig

Heißluftballone verwandeln das Gelände in ein

emotionales Lichtermeer, begleitet von passender

Musik.

„Ein solches Event verlangt nicht

nur Leidenschaft, sondern auch präzise Planung –

und natürlich spielt das Wetter eine

entscheidende Rolle“, verrät Ballonexperte

Benjamin Eimers, der das Ballonglühen mit viel

Herzblut organisiert.

Sportliche Action

auf dem Wasser

Auch am Auesee wird es

sportlich: Die RTGW Surfabteilung lädt am

Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr zu

den Stadtmeisterschaften im Windsurfen ein.

Parallel dazu findet bereits zum sechsten Mal

die Stadtmeisterschaft im Stand-Up-Paddling

statt. Zuschauerinnen sind herzlich eingeladen,

die Athlet*innen am Surferstrand lautstark zu

unterstützen.

Live-Musik am Kornmarkt –

für jeden Musikgeschmack etwas dabei

Musikalisch ist das Stadtfest ebenfalls bestens

aufgestellt. Am Kornmarkt sorgen an allen drei

Tagen hochkarätige Acts für beste Stimmung:

•

Freitag (20–24 Uhr): Die Band Splash aus

Recklinghausen bringt aktuelle Hits und

Klassiker mit beeindruckender Stimmgewalt auf

die Bühne.

• Samstag (20–24 Uhr): Die Classic

Rock Cover Band Big Block liefert eine

energiegeladene Performance mit Songs von AC/DC

bis Queen.

• Sonntag (16–18 Uhr): Das

Acoustic Duo Take Me Anywhere begeistert mit

gefühlvollen Balladen und handgemachter Musik.

Buntes Vereinsleben und kulturelle Vielfalt

Am Samstag präsentieren sich rund 40 Vereine in

der Innenstadt. Beim Vereinsfest können

Besucher*innen das bunte Spektrum des Weseler

Vereinslebens entdecken – mit Mitmachaktionen

wie dem Kuscheltierkrankenhaus,

Instrumente-Ausprobieren oder einer Fotobox.

Falknerei, Tanzvorführungen und Einsätze von

THW, DRK und Maltesern runden das vielseitige

Angebot ab.

Am Samstagabend lädt die

FREDDO Espressobar bei „Klangwellen“ ab 19 Uhr

auf dem Leyens-Platz zum Entspannen bei

loungiger Musik und kulinarischen Genüssen ein.

Am Sonntag sorgen die Oldtimerfreunde Schermbeck

e.V. auf dem Großen Markt für nostalgische

Momente mit ihrer Ausstellung automobiler

Klassiker.

Service & Organisation

•

Eine Fahrradwache steht an allen drei Tagen in

der Karl-Jatho-Straße bei „Tante Ju“ bereit.

• Wer mit dem PKW anreist, folgt einfach dem

städtischen Parkleitsystem. Wichtig: Öffentliche

Parkplätze sind wochentags ab 16 Uhr sowie am

Wochenende kostenfrei nutzbar.

• Der

Stadtwerke-Wasserturm lädt zur Besichtigung ein,

genauso wie der Willibrordi-Dom inkl. Café

Willibrord und Turmbesteigung

• Das

offizielle Programmheft erscheint in Kürze und

wird an alle Weseler Haushalte verteilt. Es

liegt außerdem in der Stadtinformation aus und

steht auf wesel-tourismus.de/ppp zur Verfügung.

Darüber hinaus werden die Programmpunkte bei

Social Media vorgestellt.

Moers: ‚Lichtspiele‘ werden ins Alte Landratsamt

verlegt

Wegen der Wetterprognose mit

Regen und kühleren Temperaturen werden die

‚Lichtspiele Schlosshof Open Air‘ in das Alte

Landratsamt verlegt. Sie finden 31. Juli bis zum

3. August statt.

Fotomontage: Sommerkino mit Hanns Dieter Hüsch

und Dieter Hildebrandt, Hanns Dieter Hüsch

Nachlass/Grafschafter Museum

Der Auftakt

am Donnerstag, 31. Juli, mit einem

Musical-Thriller ist bereits ausgebucht. Wenige

Restplätze sind noch für die drei anderen Abende

übrig. Am Freitag, 1. August, ist eine

eindrucksvolle Filmbiografie über das Leben der

Kriegsfotografin Lee Miller zu sehen.

In

Kooperation mit Sea-Eye und der Seebrücke Moers

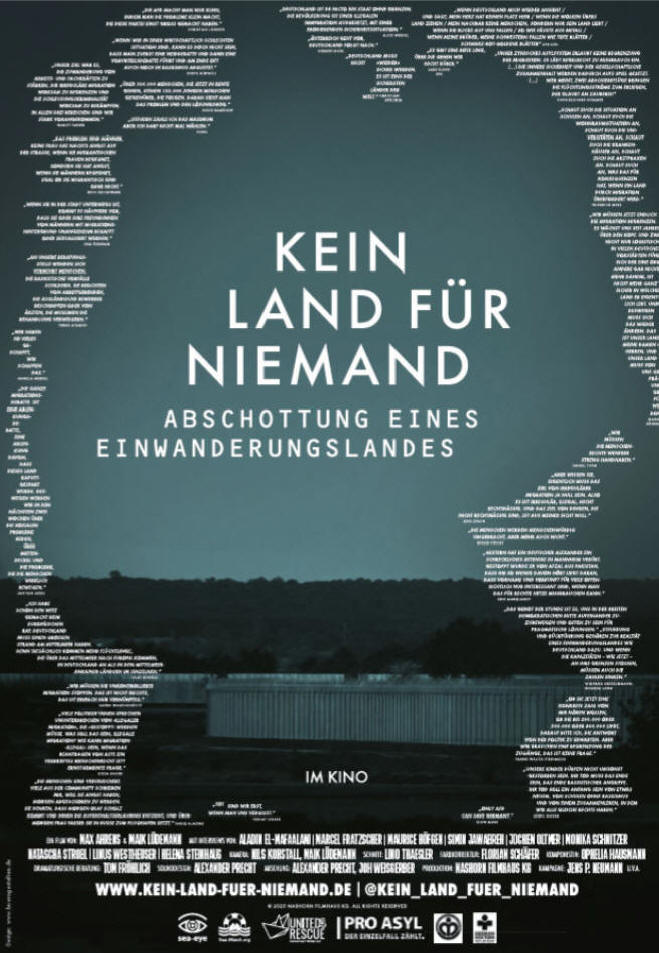

wird am Samstag, 2. August, der Dokumentarfilm

‚Kein Land für Niemand – Abschottung eines

Einwanderungslandes‘ gezeigt, der den Einsatz

des Seenotrettungsschiffs Sea-Eye 4 und die

dramatische Lage von Geflüchteten eindrucksvoll

dokumentiert.

Mit legendären Sketchen

von Hanns Dieter Hüsch und Dieter Hildebrandt

schließt die Reihe am Sonntag, 3. August. Der

Einlass beginnt jeweils um 20.30 Uhr, die Filme

starten immer um 21.30 Uhr. Für die Teilnahme an

den kostenlosen Filmabenden ist eine

telefonische Anmeldung unter 0 28 41 / 201-6 82

00 nötig.

Dinslaken: Stadtverwaltung

kümmert sich um Fußgängerbrücken am Rotbach in

Eppinghoven

Die

Stadtverwaltung nutzt die Ferienzeit und

repariert die beiden Rotbach-Holzbrücken in

Eppinghoven in Höhe Thomashof und im Bereich

Schanzenpfad / Damaschkeweg. Hier werden

Holzteile ausgetauscht und verstärkt. Auch

Fundamentarbeiten sind erforderlich, um für eine

dauerhafte Verkehrssicherheit der beiden

Fußgänger-Brücken zu sorgen.

Ab Montag, 4. August 2025, müssen die

Brücken dazu für rund drei Wochen gesperrt

werden. Entsprechende Hinweisschilder werden

aufgestellt. Die Stadtverwaltung empfiehlt, die

Brücken an der Gneisenaustraße, Rotbachstraße

oder Eppinkstraße zu benutzen. Das Team der

Verwaltung dankt allen Dinslakener*innen für ihr

Verständnis.

Kostenloses Eltern-Kind-Spielangebot

in der Weseler Innenstadt

Für

junge Eltern, die mit ihrem Kleinkind eine

schöne Zeit verbringen möchten, gibt es ein

neues kostenfreies Angebot in der Weseler

Innenstadt. Immer mittwochs um 10:30 Uhr trifft

sich die Eltern-Kind-Spielgruppe im

Familienzentrum Brüner Tor, Caspar-Baur-Straße

1, 46483 Wesel, in der Turnhalle.

Unter der Leitung von Sabrina Deppenkemper und

Mimi Antonova erhalten Eltern und Kinder

außerdem viele interessante und nützliche Spiel-

und Bewegungstipps. Eine Anmeldung für das

Angebot ist nicht erforderlich. Bei Rückfragen

steht die Mitarbeiterin der Koordinationsstelle

Frühen Hilfen unter folgender Rufnummer zur

Verfügung: 0281/203-2566.

Moers: Abschied und Aufbruch im

Moerser Freizeitpark

Ein

begehbares Gehege, in dem Zwergziegen vorsichtig

an Kinderhänden schnuppern. Ein grünes

Klassenzimmer, um die Natur zu entdecken. Ein

Biogarten mit seltenen Gemüsesorten. So wird der

Streichelzoo im Freizeitpark als

‚Außerschulischer Lernort‘ bald aussehen. Ende

der Sommerferien beginnt der Umbau. Noch leben

die Tiere hier. Doch ab Mitte August ziehen sie

um - ein emotionaler Moment für alle. Zwei

Landwirte, die die Tiere bereits kennen und

betreuen, nehmen sie auf.

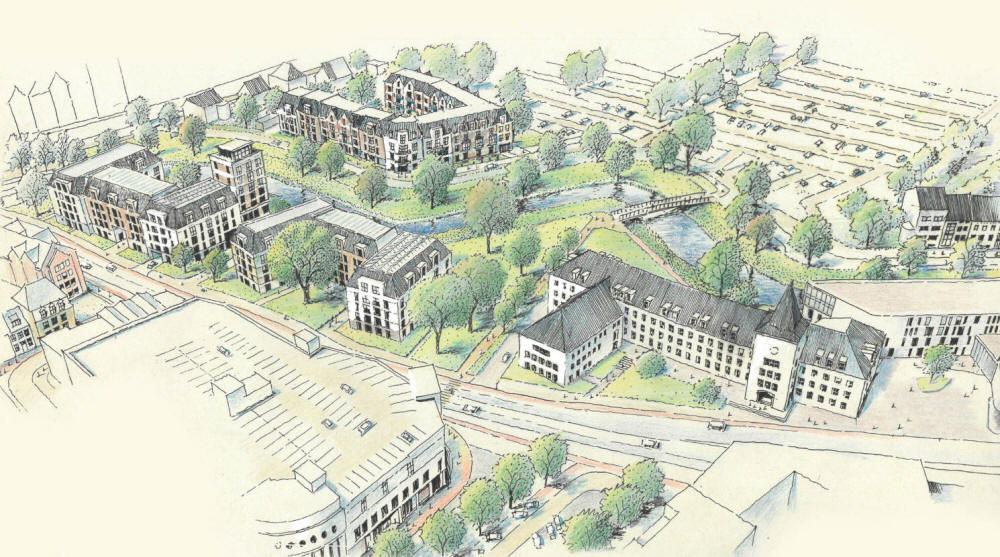

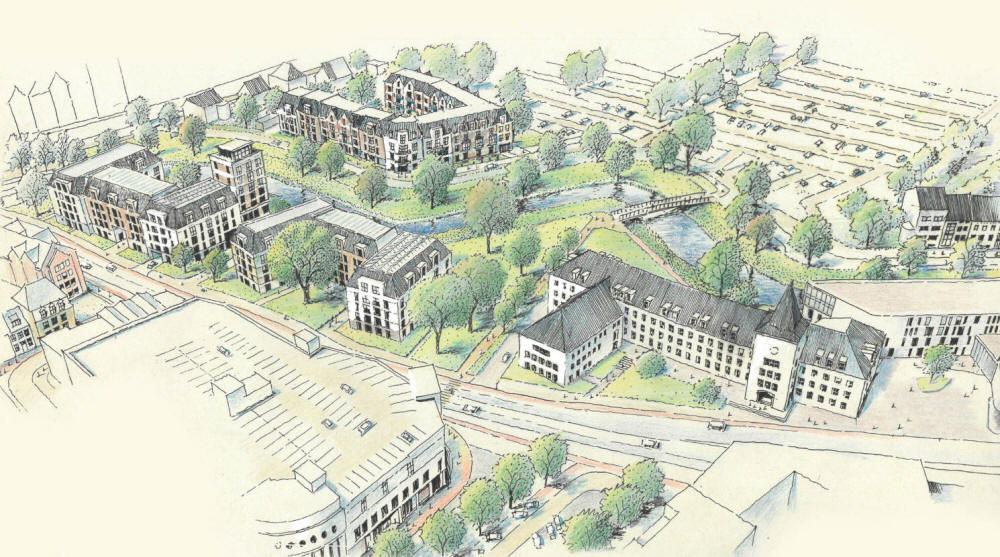

Darstellung des neuen Streichelzoos.

Hier fühlen sich bald Alpakas und Menschen wohl.

(Illustration: Tervoort & Banczyk)

Die

vertrauten Stallungen werden mitgenommen und

dort wieder aufgebaut. Der Fachdienst Freiraum-

und Umweltplanung und der Förderverein

Streichelzoo halten in der Umbauzeit engen

Kontakt zu den Landwirten und Tieren. Nach dem

Auszug beginnt der Abriss der Gebäude und der

Toilettenanlage. Die Baustraße führt über die

Dr.-Karl-Hirschberg-Straße durch das benachbarte

Neubaugebiet.

Noch besser auf Familien

zugeschnitten

Der Streichelzoo wird auch ein

Ort für Bildung, Schulungen und Begegnung. Die

neuen Toiletten sind barrierefrei. Die

Außenflächen werden komplett neugestaltet, der

Japanische Garten überarbeitet. Tiere gibt es

natürlich auch – und zwar mehr als jetzt. Auf

Schweine wird aus Kostengründen verzichtet,

dafür sind hier bald Alpakas, Schafe, Ziegen,

Kaninchen, Sittiche, Hühner und Meerschweinchen

zu Hause. Der neue Streichelzoo wird nicht nur

schöner für alle Menschen, die Natur und Tiere

nah erleben wollen. Er wird abwechslungsreicher

und noch besser auf Familien zugeschnitten.

Fertigstellung bis Anfang 2027

Voraussichtlich im Sommer 2027 können die ersten

Bildungsangebote im neuen Gebäude starten. Die

Tiere sollen im Frühjahr 2027 zurückkehren. Die

Gesamtkosten liegen bei rund 3,4 Millionen Euro.

80 Prozent davon werden durch

Städtebaufördermittel von Bund und Land gedeckt.

Auch ENNI und der Förderverein unterstützen das

Projekt mit Engagement und Spenden.

Dinslaken:

Infoveranstaltung am 5. August - Werden Sie

Solarberater*in

Viele Menschen interessieren sich für eine

Photovoltaik-Anlage auf dem eigenen Hausdach.

Aktuell sucht die Stadt Dinslaken Interessierte,

die sich zu ehrenamtlichen

BürgerSolarBerater*innen schulen lassen wollen.

Als BürgerSolarBerater*innen beraten sie

kostenlos und neutral Eigentümer*innen von Ein-

bis Zweifamilienhäusern. Auf nachbarschaftliche

Weise vermitteln sie praktische und wertvolle

Tipps.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel

unterstreicht: "Unsere Stadt zeichnet sich durch

das vielfältige ehrenamtliche Engagement der

Dinslakener*innen aus. Ein starkes Netzwerk

ehrenamtlich engagierter Solarberater*innen

trägt dazu bei, dass Interessierte eine

kompetente und unabhängige Beratung erhalten.

Photovoltaik ist ein zentraler Baustein für den

verantwortungsvollen Umgang mit unseren

natürlichen Ressourcen. Sie schützt das Klima

und verbessert die Lebensqualität für kommende

Generationen."

Am Dienstag, 5. August

2025, findet ab 18:30 Uhr ein

Online-Vorabinfo-Termin statt. Diese

Infoveranstaltung vermittelt allen, die

Interesse an der Schulung haben, eine gute

Vorstellung davon, was sie erwartet, wenn sie

mitmachen. Es gibt ausreichend Zeit, um vor dem

Start der Schulung alle offenen Fragen zu

klären.

Interessierte können sich gerne

per E-Mail an ne-office@dinslaken.de melden.

Nach der Infoveranstaltung bietet die

Stadtverwaltung in Kooperation mit dem Projekt

"Energiesparhaus Ruhr" vom Regionalverband Ruhr

eine kostenlose Basisschulung an. In vier

Online-Workshops wird das Grundwissen

vermittelt.

Die Schulung wird von

Metropolsolar durchgeführt. Das ist ein

bundesweit tätiger gemeinnütziger Verein, der

sich für die vollständige Umstellung auf

erneuerbare Energien einsetzt. Die Schulung wird

sich über alle vier September-Samstage

erstrecken und jeweils vier Stunden dauern. Sie

findet online statt.

Feierabendmarkt Dinslaken:

Musik, Pizza und mehr

Besser kann der August eigentlich gar nicht

beginnen: Die Stadt Dinslaken lädt herzlich zum

nächsten Feierabendmarkt auf den Altmarkt ein.

Am Freitag, 1. August 2025, verwandelt sich das

Herz der Altstadt von 16 bis 20 Uhr wieder in

einen Treffpunkt für alle Dinslakener*innen und

Gäste.

In entspannter Atmosphäre können

Sie den Start ins Wochenende unter freiem Himmel

genießen und sich auf ein abwechslungsreiches

Programm freuen. Für die musikalische Begleitung

sorgt dieses Mal Mark Bennett. Mit seiner

ausdrucksstarken Stimme und gefühlvollen Songs

schafft der Singer-Songwriter eine besondere

Stimmung und bringt echtes Sommerfeeling auf den

Altmarkt.

Kulinarisch wird es ebenfalls

ein Highlight geben: Solo Pizza ist mit dem

beliebten Pizza-Truck vor Ort und verwöhnt die

Gäste mit frischen, knusprigen Pizzen, ein

Genuss für alle Fans italienischer

Streetfood-Küche. Natürlich dürfen auch weitere

Foodtrucks, regionale Spezialitäten und

erfrischende Getränke nicht fehlen.

Der

perfekte Mix für einen gelungenen Sommerabend.

Der Eintritt ist wie immer frei. Die Stadt

Dinslaken freut sich auf zahlreiche

Besucher*innen und einen stimmungsvollen

Sommerabend im Herzen der Altstadt.

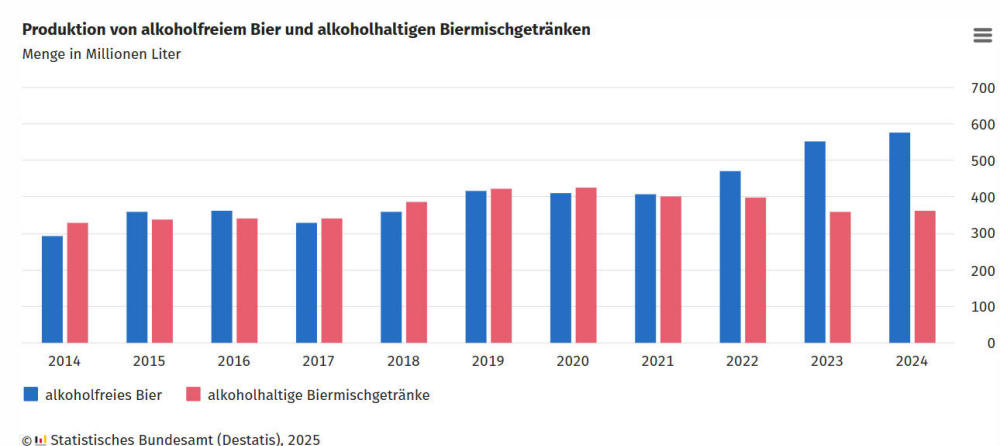

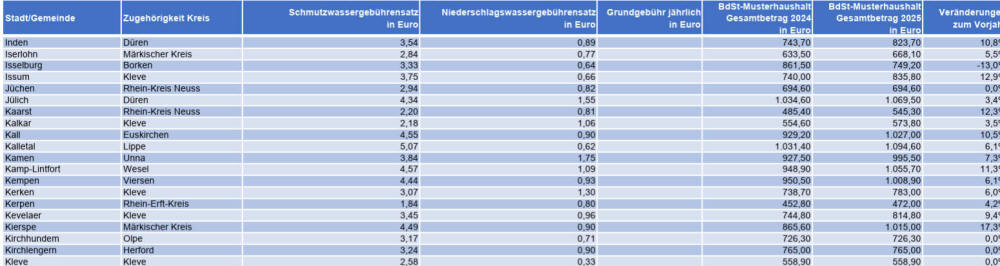

Zum Tag des Bieres: Produktion von

alkoholfreiem Bier mit +96,1 % in den

vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt

Biergenuss ohne Alkohol – das wird in

Deutschland immer beliebter. Im Jahr 2024 wurden

hierzulande knapp 579 Millionen Liter

alkoholfreies Bier im Wert von rund 606

Millionen Euro produziert. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) zum Internationalen Tag des

Bieres am 1. August mitteilt, hat sich die zum

Absatz bestimmte Produktionsmenge von

alkoholfreiem Bier in den vergangenen zehn

Jahren damit fast verdoppelt (+96,1 %). 2014

hatte sie noch bei gut 295 Millionen Litern

gelegen.

Allerdings wird hierzulande immer noch

deutlich mehr Bier mit Alkohol produziert: Im

Jahr 2024 haben die Brauereien in Deutschland

gut 7,2 Milliarden Liter alkoholhaltiges Bier im

Wert von rund 6,6 Milliarden Euro hergestellt.

Insgesamt ist die Produktion von alkoholhaltigem

Bier in Deutschland in den vergangenen zehn

Jahren jedoch um 14,0 % zurückgegangen.

2014 wurden hierzulande noch gut 8,4 Milliarden

Liter alkoholhaltiges Bier produziert. Während

damals noch gut 28 Liter Bier mit Alkohol auf

einen Liter alkoholfreies Bier kamen, waren es

2024 rund 12 Liter. Produktion von

alkoholhaltigen Biermischgetränken mit deutlich

geringerer Zunahme Niedrigprozentiger als

reguläres Bier, aber nicht gänzlich alkoholfrei

sind Biermischgetränke wie etwa Radler.

Deren Produktion nahm in den vergangenen zehn

Jahren ebenfalls zu: von knapp 333 Millionen

Litern im Jahr 2014 auf rund 364 Millionen Liter

im Jahr 2024. Das entspricht einem Zuwachs von

9,3 %. Im Zehn-Jahres-Vergleich fällt der

Anstieg somit deutlich geringer aus als bei der

Produktion von alkoholfreiem Bier.

Bierabsatz im 1. Halbjahr 2025 um 6,3 %

niedriger als im Vorjahreszeitraum

Brauereien und Bierlager verzeichnen

absatzschwächstes Halbjahr seit 1993

Der Bierabsatz in Deutschland ist im 1. Halbjahr

2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,3 %

oder 262 Millionen Liter auf rund 3,9 Milliarden

Liter gesunken. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, fiel der Bierabsatz damit

erstmals seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1993

in einem Halbjahr unter 4 Milliarden Liter. In

den Zahlen sind alkoholfreie Biere und Malztrunk

sowie das aus Ländern außerhalb der Europäischen

Union (EU) importierte Bier nicht enthalten.

Ähnlich starker Rückgang nur zu Beginn der

Corona-Pandemie Vergleichbar hohe

Absatzrückgänge hatten die in Deutschland

ansässigen Brauereien und Bierlager bisher nur

zu Beginn der Corona-Pandemie im 1. Halbjahr

2020 (-6,6 % zum Vorjahreszeitraum auf

4,3 Milliarden Liter) sowie im 2. Halbjahr 2023

(-6,2 % auf 4,2 Milliarden Liter) verzeichnet.

Inlandsabsatz sinkt um 6,1 % zum

Vorjahreszeitraum, Exporte gehen um 7,1 % zurück

81,9 % des gesamten Bierabsatzes waren im

1. Halbjahr 2025 für den Inlandsverbrauch

bestimmt und wurden versteuert. Der

Inlandsabsatz sank im Vergleich zum 1. Halbjahr

2024 um 6,1 % auf 3,2 Milliarden Liter. Die

restlichen 18,1 % beziehungsweise

711,2 Millionen Liter wurden steuerfrei (als

Exporte und als sogenannter Haustrunk)

abgesetzt.

Das waren 7,1 % weniger als

im Vorjahr. Davon gingen 406,9 Millionen Liter

(-5,0 %) in EU-Staaten, 299,6 Millionen Liter

(-9,9 %) in Nicht-EU-Staaten und

4,7 Millionen Liter (-8,0 %) unentgeltlich als

Haustrunk an die Beschäftigten der Brauereien.

Bei den Biermischungen – Bier gemischt mit

Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen

alkoholfreien Zusätzen – war im 1. Halbjahr

dagegen ein Plus zu verzeichnen. Gegenüber dem

1. Halbjahr 2024 wurden 8,0 % mehr

Biermischungen abgesetzt. Sie machten mit

220,8 Millionen Litern allerdings nur 5,6 % des

gesamten Bierabsatzes aus.

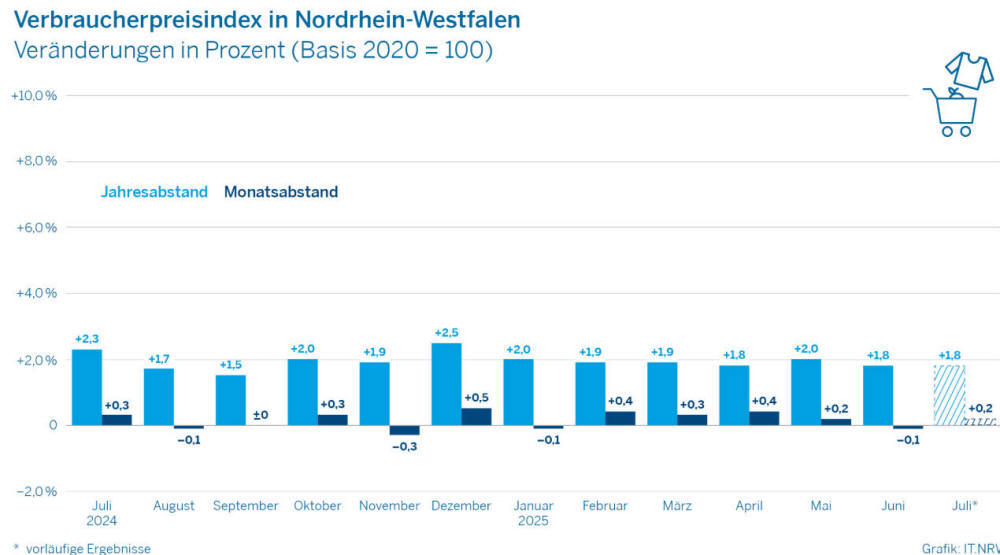

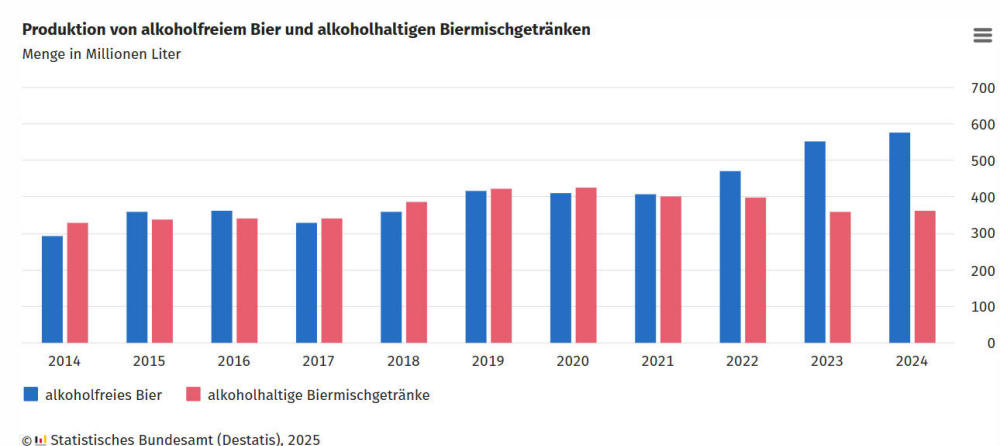

NRW-Inflationsrate liegt im Juli 2025

bei 1,8 %

* Preise für

Bohnenkaffee gestiegen (+21,6 %).

*

Energiepreise sanken im selben Zeitraum

(−2,2 %).

* Preis für die stationäre Pflege

stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um 5,8 %.

Die Inflationsrate in

Nordrhein-Westfalen – gemessen als Veränderung

des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat –

liegt im Juli 2025 bei 1,8 %. Wie das

StatistischesLandesamt mitteilt, stieg der

Preisindex gegenüber dem Vormonat (Juni 2025) um

0,2 %.

Vorjahresvergleich: Preise für Obst um 10,3

% gestiegen Zwischen Juli 2024 und Juli 2025

stiegen u. a. die Preise für Obst um 10,3 %,

darunter beispielsweise Zitrusfrüchte (+23,4 %)

sowie Pfirsiche, Kirschen oder anderes

Stein-/Kernobst (+21,8 %). Die Preise für

Bohnenkaffee zogen um 21,6 %, die für Pralinen

um 20,6 % und die für Schokoladentafeln um

16,4 % an.

Der Preis für die stationäre

Pflege stieg u. a. für gesetzlich Versicherte um

5,8 %. Dies steht auch im Zusammenhang mit der

jährlichen Rentenanpassung wodurch die zu

zahlenden Eigenanteile gestiegen sind. Die

Energiepreise wirken nach wie vor preisdämpfend

auf die Inflation: So sanken diese im Vergleich

zum Vorjahresmonat um durchschnittlich 2,2 %:

Dabei wurden Haushaltsenergien um 0,3 % und

Kraftstoffe um 5,2 % günstiger angeboten.

Vormonatsvergleich: Paprika um 8,6 %

günstiger als im Juni 2025 Zwischen Juni 2025

und Juli 2025 sanken z. B. die Preise für

Bekleidung: Bekleidung für Kinder wurde 4,2 %

sowie für Damen und Herren jeweils 3,7 %

günstiger angeboten. Im Bereich der

Nahrungsmittel verzeichnete u. a. Butter einen

Preisrückgang (−3,5 %).

Gemüse wurde um

durchschnittlich 1,8 % günstiger angeboten,

insbesondere Paprika (−8,6 %) sowie

Kopf-/Eisbergsalat (−5,6 %). Gleichzeitig

verteuerten sich beispielsweise Gurken um 9,4 %,

Äpfel um 4,6 % und Hartkäse um 3,7 %. Ebenso

wurden Fitnessgeräte binnen Monatsfrist um 3,8 %

teurer.

Wichtige Preisveränderungen

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/220_25.xlsx

XLSX, 25,74 KB

37 400 erfolgreich ausgebildete

Pflegefachfrauen und -männer im Jahr 2024

• 59 400 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge

zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann

• Rund

ein Fünftel der Auszubildenden in der Pflege

sind älter als 30 Jahre

• 1 200 Studierende

befinden sich in einem Studiengang zur

Pflegefachperson

Im Jahr 2024 haben im

zweiten Abschlussjahrgang nach Einführung der

generalistischen Pflegeausbildung etwa 37 400

Personen ihre Ausbildung zur Pflegefachfrau

beziehungsweise zum Pflegefachmann erfolgreich

beendet. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, wählten dabei

weiterhin die meisten Absolventinnen und

Absolventen (99 %) die 2020 bundesweit

eingeführte generalistische Berufsbezeichnung

und nur rund 1 % erwarb einen Abschluss mit

Schwerpunkt Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

(rund 280 Abschlüsse) oder Altenpflege (rund 80

Abschlüsse).

9 % mehr neu abgeschlossene

Ausbildungsverträge als im Vorjahr

Knapp

59 400 Personen haben im Jahr 2024 eine

berufliche Ausbildung zur Pflegefachfrau

beziehungsweise zum Pflegefachmann begonnen.

Insgesamt stieg damit die Zahl der neuen

Ausbildungsverträge unter den Auszubildenden

gegenüber dem Vorjahr (2023: 54 400) um rund 9 %

an.

Insgesamt, also über alle

Ausbildungsjahre hinweg, befanden sich

146 700 Personen in einer solchen

Pflegeausbildung (2023: 146 900). Ein Fünftel

der Auszubildenden sind 30 Jahre oder älter,

drei Viertel sind Frauen Die Hälfte der

Pflegeauszubildenden, die 2024 ihre Ausbildung

begonnen haben, war 21 oder jünger.

Das

Durchschnittsalter lag bei 24 Jahren. Mit 19 %

begannen aber auch viele Personen ab einem Alter

von über 30 Jahren noch eine Ausbildung zur

Pflegefachperson. Über alle Ausbildungsjahre

hinweg waren 21 % der Pflegeauszubildenden

30 Jahre oder älter. Knapp drei Viertel aller

Pflegeauszubildenden zum Ende des Jahres (74 %)

waren Frauen und gut ein Viertel (26 %) Männer.

Neue Auszubildende vor allem in

Krankenhäusern und stationären

Pflegeeinrichtungen beschäftigt

Der

praktische Teil der Ausbildung zur

Pflegefachperson kann in einem Krankenhaus,

einer stationären Pflegeeinrichtung oder einer

ambulanten Pflegeeinrichtung absolviert werden.

Im Jahr 2024 absolvierten die

Pflegeauszubildenden mit neu abgeschlossenem

Ausbildungsvertrag mit rund 51 % (30 300)

besonders häufig ihre Ausbildung in

Krankenhäusern.

Darauf folgten

stationäre Pflegeeinrichtungen mit 35 % (21 000)

und anschließend ambulante Pflegeeinrichtungen

mit einem Anteil von rund 11 % (6 700). Im

Hinblick auf die Art der Trägerschaft begannen

44 % oder 26 100 der neuen Pflegeauszubildenden

ihre berufliche Ausbildung bei einem

freigemeinnützigen Träger, also in

Einrichtungen, die einer sozialen, humanitären

oder religiösen Vereinigung angehören.

29 % (17 000) der neuen Auszubildenden fingen

bei einem privaten Träger an und 25 % (14 900)

bei einem öffentlichen Träger der praktischen

Ausbildung. 1 200 Studierende im Pflegestudium

nach dem Pflegeberufegesetz Im Jahr 2024 konnten

erstmals Zahlen zu Studierenden im Pflegestudium

nach dem Pflegeberufegesetz ermittelt werden.

Zum Jahresende befanden sich insgesamt

etwa 1 200 Studierende in einem Pflegestudium,

davon 740 Studienanfängerinnen und -anfänger.

Den Bachelor-Abschluss inklusive einer

Berufszulassung zur Pflegefachperson erreichten

2024 rund 140 Studierende. An einigen

Hochschulen konnte das Studium bereits vor 2024

begonnen werden.

Kreis Wesel fördert erneut die Pflege

von Kopfbäumen: Online-Antragstellung bis zum

15. August 2025 möglich

Der Kreis Wesel unterstützt auch in der

kommenden Schnittperiode den Erhalt und die

Pflege von Kopfbäumen – vor allem von Kopfweiden

und Kopfeschen. Interessierte können für bis zu

1.000 Kopfbäume jeweils 60 Euro Förderung

beantragen. Die Schnittsaison läuft vom 1.

Oktober 2025 bis zum 28. Februar 2026.

Wer eine Förderung erhalten möchte, muss den

Antrag bis spätestens Freitag, 15. August 2025,

online einreichen. Später eingehende Anträge

können nicht berücksichtigt werden. Zum Antrag

gehören neben dem Formular ein Lageplan mit

eindeutig markierten Baumstandorten sowie eine

Fotodokumentation der Bäume.

Die

Antragstellerinnen und Antragsteller führen den

Pflegeschnitt – das sogenannte Schneiteln – im

zugelassenen Zeitraum durch. Beim Abtransport

des Schnittguts müssen sie die geltenden

abfallrechtlichen Vorschriften einhalten.

Nach dem Rückschnitt muss der Pflegenachweis

der Kreisverwaltung bis spätestens 15. März 2026

vorliegen. Dieser muss ebenfalls einen Lageplan

und eine Fotodokumentation der gepflegten Bäume

enthalten. Nur bei fristgerechtem Eingang des

Nachweises wird die Förderung ausgezahlt. Ein

verspäteter Nachweis kann zum Verlust der

Zuwendung führen.

Vorstandsmitglied

Helmut Czichy, zuständig für den Bereich Umwelt

und Naturschutz bei der Kreisverwaltung Wesel:

„„Ich freue mich sehr, dass wir die Pflege der

ökologisch besonders wertvollen Kopfbäume –

unseres Symbol- und Wappenbaums – nach dem

Beschluss des Kreistages im April wieder in dem

früheren Umfang fördern können.

Nach den

intensiven Diskussionen im Vorfeld ist es ein

wichtiges Signal für den Naturschutz im Kreis

Wesel, dass wir dieses kulturprägende Element

unserer Landschaft weiterhin stärken.“

Wichtig: Der Kreis kann nur Bäume fördern, die

in den letzten sieben Jahren nicht gepflegt

wurden. Gibt es jedoch Hinweise darauf, dass ein

Baum vor Ablauf dieser Frist

auseinanderzubrechen droht, ist unter bestimmten

Voraussetzungen eine frühere Pflege förderfähig.

In solchen Fällen sollten Interessierte

frühzeitig Kontakt mit den zuständigen

Ansprechpersonen aufnehmen.

Ausbildungslücke belastet KMU –

DMB-Vorstand Tenbieg: „Koalition muss Zusagen

einhalten und schnell handeln.“

Anlässlich des Ausbildungsstarts am 1. August

fordert der Deutsche Mittelstands-Bund (DMB) die

Bundesregierung auf, ihr Versprechen aus dem

Koalitionsvertrag einzulösen und die berufliche

Ausbildung nachhaltig zu stärken. „Für den

Mittelstand ist es essenziell, dass die

Ausbildungslücke nicht noch dramatischer

zunimmt“, sagt Marc S. Tenbieg,

geschäftsführender DMB-Vorstand.

Im

vergangenen Jahr blieben mehr als ein Drittel

der Ausbildungsstellen unbesetzt, gleichzeitig

finden viele junge Menschen keinen

Ausbildungsplatz – die Ausbildungslücke

vergrößert sich somit von Jahr zu Jahr. Darunter

leiden insbesondere kleine und mittlere

Unternehmen. Denn diese Betriebe stellen die

überwiegende Mehrheit der Ausbildungsplätze. Aus

Sicht des DMB muss die Bundesregierung dringend

Maßnahmen ergreifen, um das Passungsproblem auf

dem Ausbildungsmarkt zu lösen.

Marc S.

Tenbieg, geschäftsführender DMB-Vorstand,

betont: „Die Bundesregierung hat sich im

Koalitionsvertrag zum Ziel gesetzt, dass jeder

junge Mensch eine Ausbildung absolvieren kann.

Das ist lobenswert – aktuell sind wir von diesem

Ziel jedoch noch weit entfernt. Bei der

praktischen Berufsausbildung erleben wir eine

verkehrte Welt: Obwohl gerade in

mittelständischen Betrieben Fachkräfte fehlen,

absolvieren immer mehr junge Menschen keine

Ausbildung.

Foto DMB

Als Mittelstandsverband begrüßen

wir das Vorhaben von Union und SPD, die

Berufsorientierung in Schulen sowie die

Jugendberufsagenturen zu stärken. Allerdings

darf es nicht bei politischen

Lippenbekenntnissen bleiben – die Umsetzung von

zielführenden und vermittelnden Maßnahmen auf

dem Ausbildungsmarkt muss schnellstmöglich

erfolgen. Für den Mittelstand ist es essenziell,

dass die Ausbildungslücke nicht noch

dramatischer zunimmt.“

Verbundausbildung

muss gefördert werden

Akuter Handlungsbedarf

besteht aus Verbandsperspektive vor allem in der

besseren Vernetzung zwischen

Ausbildungsbetrieben und Schulen. „Hier spielen

die Jugendberufsagenturen als Bindeglied eine

Schlüsselrolle, sie müssen gezielt gefördert

werden“, sagt Tenbieg. Der Verbands-Vorstand

spricht sich zudem für die Förderung der

sogenannten Verbundausbildung aus, bei der sich

mehrere Betriebe bei der praktischen

Berufsausbildung ergänzen.

„Gerade im

ländlichen Raum kann die Kooperation von

Unternehmen ein sinnvoller Weg sein, um jungen

Menschen einen erfolgreichen Einstieg ins

Berufsleben zu ermöglichen. Dafür braucht es

neben der Bereitschaft der Unternehmen aber auch

die entsprechende Unterstützung durch die

Kommunen.“

Eine aktuelle repräsentative

Umfrage im Auftrag des DMB zeigt: KMU können vor

allem durch ihre regionale Verwurzelung, flache

Hierarchien und den starken Zusammenhalt unter

den Mitarbeitenden punkten. „Der Mittelstand

genießt einen exzellenten Ruf in der

Bevölkerung. Nun gilt es insbesondere jungen

Menschen diese Vorteile näherzubringen, um im

Wettbewerb um Talente erfolgreich zu sein“, sagt

Tenbieg.

Der Deutsche Mittelstands-Bund

(DMB) e.V. ist der Bundesverband für kleine und

mittelständische Unternehmen in Deutschland. Der

DMB wurde 1982 gegründet und sitzt in

Düsseldorf. Unter dem Leitspruch „Wir machen uns

für kleine und mittelständische Unternehmen

stark!“ vertritt der DMB die Interessen seiner

rund 33.000 Mitgliedsunternehmen mit über

800.000 Beschäftigten.

Damit gehört der

DMB mit seinem exzellenten Netzwerk in

Wirtschaft und Politik zu den größten

unabhängigen Interessen- und

Wirtschaftsverbänden in Deutschland. Der Verband

ist politisches Sprachrohr und Dienstleister

zugleich, unabhängig und leistungsstark.

Spezielle Themenkompetenz zeichnet den DMB

in den Bereichen Digitalisierung, Nachfolge,

Finanzen, Internationalisierung, Energiewende

und Arbeit & Bildung aus. Als

dienstleistungsstarker Verband bietet der DMB

seinen Mitgliedsunternehmen zudem eine Vielzahl

an Mehrwertleistungen. Weitere Informationen

finden Sie unter

www.mittelstandsbund.de.

Wesel: Eine große Dame wird 110

Jahre alt - Ingeborg ten Haeff

Ingeborg ten Haeff wurde am 31. Juli 1915 in

Düsseldorf geboren. Zu dieser Zeit war eine

selbst bestimmte Lebensgestaltung für Frauen nur

mit der Zustimmung des Vaters oder Ehemannes

möglich. Hinzu kam, dass der Erste Weltkrieg

sämtliche Lebensbereiche überschattete. Schon

früh entdeckte sie ihre Leidenschaft für die

Kunst, die ihr Leben prägen sollte.

Von 1917 bis 1928 lebte sie in Wesel, der

Heimatstadt ihres Vaters, im Haus Rohleerstraße

11. Diese Kindheitsjahre waren geprägt von dem

frühen Tod ihres Vaters. 1928 verließen Ingeborg

ten Haeff, ihre Mutter und ihre Schwester Wesel

und zogen nach Berlin. Die Hauptstadt des

Deutschen Reiches war damals eine pulsierende

Metropole und galt als Zentrum der

avantgardistischen Kunst- und Kulturszene.

Ingeborg ten Haeff bei der

Ausstellungseröffnung 2006 in Wesel.

Von 1933

bis 1940 widmete sich Ingeborg mit Leidenschaft

dem Studium von Musik und Gesang. Hier begegnete

sie sowohl ihrer künstlerischen Bestimmung als

auch ihrer ersten Liebe: Dr. Lutero Vargas, dem

Sohn des brasilianischen Präsidenten Getúlio

Vargas. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde

das Paar vor eine schwere Entscheidung gestellt,

denn Dr. Vargas musste in seine Heimat Brasilien

zurückkehren. Ingeborg folgte Dr. Lutero Vargas

nach Rio de Janeiro, wo das junge Paar im

gleichen Jahr heiratete.

Bereits 1944

trennten sich die Eheleute. Ingeborg zog es nach

New York, einer Stadt voller Inspiration und

Kreativität. Dort fand sie die Freiheit, sich

ganz ihrer Kunst zu widmen. Nach dem Ende des

Zweiten Weltkriegs wurde ihre Ehe offiziell

geschieden. Ingeborg wurde Teil der pulsierenden

Kunstszene New Yorks. In der Galerie des

renommierten Kunsthändlers Israel Ber Neumann,

der viele europäische Künstler vertrat, die vor

der Verfolgung durch die Nationalsozialisten

geflohen waren, fand sie nicht nur Inspiration,

sondern auch einen Zugang zur klassischen

Moderne Europas.

Hier lernte sie ihren

zweiten Ehemann, den visionären Architekten und

Stadtplaner Paul Lester Wiener, kennen und

lieben. Gemeinsam bereisten sie Mittel- und

Südamerika. In den späten 1950er Jahren lebte

Ingeborg ten Haeff ihre Leidenschaft für die

Malerei aus und begann, an der University of New

York zu studieren. Bald darauf feierte sie erste

Erfolge mit Einzelausstellungen, darunter eine

bemerkenswerte Präsentation im Hudson River

Museum.

Nach dem Verlust ihres zweiten

Ehemannes 1967 zog sich Ingeborg vorübergehend

aus der Kunstszene zurück. 1969 fand sie in John

Lawrence Githens, einem Professor für Russisch

am Vassar College in Poughkeepsie, New York,

eine neue Liebe und ihren dritten Ehemann.

In den 1970er Jahren experimentierte sie in

ihren Porträts mit abstrahierten Motiven, die

ihre künstlerische Entwicklung widerspiegelten.

In ihrem Spätwerk kehrte sie jedoch wieder zur

Zeichnung zurück. 2006 erfreute die Galerie im

Zentrum der Stadt Wesel die Besucher*innen mit

einer Ausstellung der Werke der bekannten

Künstlerin Ingeborg ten Haeff.

Zur

festlichen Eröffnung am 19. Februar kehrte die

Künstlerin persönlich, begleitet von ihrem

Ehemann, ein letztes Mal nach Wesel zurück.

Ingeborg ten Haeff lebte ein selbstbewusstes und

künstlerisch erfülltes Leben, in dem sie sich

gegen die Normen einer von Männern dominierten

Gesellschaft behauptete. Ihre unerschütterliche

Kreativität und Entschlossenheit machten sie zu

einer inspirierenden Persönlichkeit, deren

Einfluss weit über ihre Zeit hinausreicht. Sie

verstarb 2011 in New York.

Ihr

Lebenswerk hinterlässt ein bleibendes Erbe.

Ingeborgs Geschichte ermutigt Frauen bis heute,

ihre Träume zu leben. Im Jahr 2020 beschloss der

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und

Nachhaltigkeit des Rates der Stadt Wesel, einen

Weg, den Ingeborg-ten-Haeff-Weg in

Wesel-Feldmark, zu benennen, um ihr

künstlerisches Erbe und ihren Einfluss auf die

Stadt zu würdigen.

Seit Juli 2025 ziert

ein Porträt der Künstlerin die „FrauenWege“ in

der Sandstraße. Ihr Porträt kann dort zusammen

mit denen weiterer bedeutender Frauen, die die

Stadtgeschichte maßgeblich geprägt haben,

bewundert werden. Wer sich neben Ingeborg ten

Haeff auch über andere inspirierende Frauen aus

Wesel informieren möchte, kann im Rathaus vor

Zimmer 116 in der ersten Etage eine kostenlose

Broschüre mit dem Titel „Die WEGgefährtinnen“

mitnehmen.

Moers: Grabenlose

Kanalsanierung in der Unterwallstraße Straße

wird eine Woche zur Sackgasse

Die Modernisierung der Moerser Innenstadt

schreitet voran, bei der die ENNI Stadt &

Service Niederrhein (Enni) in den kommenden

Jahren auch mehrere Kilometer der alten Schmutz-

und Regenwasserkanäle austauschen wird. Während

die Kanalsanierung in der Fieselstraße und der

Straße Im Rosenthal mittlerweile in offener

Bauweise läuft, wird Enni noch in den

Sommerferien, ab Montag, 11. August, in der

Unterwallstraße den letzten möglichen

Kanalabschnitt im Inlinerverfahren sanieren.

Wie zuvor am Neumarkt oder in der Burg- und

Haagstraße lässt der Zustand der Kanäle und

deren Gefälle auch hier das grabenlose

Sanierungsverfahren zu. „Diese schnelle Methode

hat sich in der Innenstadt bereits mehrfach

bewährt“, sagt Bernd Focke als zuständiger

Bauleiter der Enni. „Die Unterwallstraße müssen

wir wegen der Lage der Kanalschächte während der

einwöchigen Arbeiten aber zwischen Neumarkt und

Trotzburg-Kreuzung für den Durchgangsverkehr

sperren.“

Das Inlinerverfahren

ermöglicht es, harzgetränkte Schläuche über die

Kanalschächte in die beschädigten Kanäle

einzuziehen und diese anschließend mit UV-Licht

auszuhärten. Die sonst notwendigen aufwändigen,

das Umfeld teils Monate einschränkenden

Erdarbeiten können hierbei entfallen. So wird

der Verkehr auch in diesem sensiblen

Innenstadtbereich rund um das Rathaus schnell

wieder rollen.

Während der einwöchigen

Sperrung wird der Verkehr in beiden

Fahrtrichtungen über die Repelener, die Mühlen-

und die Rheinberger Straße umgeleitet. Der

Wochenmarkt findet wie gewohnt statt, da der

Neumarkt genau wie das Modehaus Braun von

Hülsdonk kommend jederzeit erreichbar bleibt.

Autofahrer können auch die Ausfahrt am

Wallzentrum an der Oberwall-/ Unterwallstraße

durchweg nutzen.

Wie üblich hat Enni

auch diese Sanierungsmaßnahme mit den

zuständigen Fachbereichen der Stadt Moers, der

Polizei, der Feuerwehr und auch der NIAG

abgestimmt. Fragen hierzu beantwortet Enni am

Baustellentelefon unter 02841 104-777.

TÜV-Verband begrüßt

NIS-2-Umsetzung – und fordert Nachbesserungen

Nationales Umsetzungsgesetz der EU-Richtlinie

führt zu höherer Cybersicherheit in der

deutschen Wirtschaft. Ausnahmeregelungen

schärfen oder streichen. Unternehmen sollten

klare Vorgaben haben, wie Nachweise für die

Umsetzung zu erbringen sind.

Das

Bundeskabinett hat am 30. Juli 2025 das

nationale Umsetzungsgesetz der europäischen

NIS-2-Richtlinie beschlossen.

Dazu sagt

Marc Fliehe, Fachbereichsleiter Digitalisierung

und Bildung beim TÜV-Verband: „Deutschland ist

Ziel hybrider Angriffe und Cyberattacken auf

Unternehmen, kritische Infrastrukturen und

politische Institutionen gehören zur

Tagesordnung. Die Umsetzung der NIS-2-Richtlinie

in nationales Recht ist ein wichtiger Schritt,

um die Cybersicherheit in der deutschen

Wirtschaft zu verbessern. Das Gesetz ist längst

überfällig und muss angesichts der

Bedrohungslage im Cyberraum zügig beschlossen

werden. Mit dem aktuellen Entwurf liegt eine

solide Grundlage vor – jetzt braucht es den

politischen Willen, offene Punkte im

parlamentarischen Verfahren konstruktiv und

schnell zu klären.“

Aus Sicht des

TÜV-Verbands ist es nun Aufgabe des Bundestags,

den Gesetzesentwurf an entscheidenden Stellen zu

schärfen, um die Wirksamkeit in der Praxis zu

erhöhen. Besonders relevant sind dabei folgende

Punkte:

1. Ausnahmeregelungen klar

definieren oder streichen

Aus Sicht des

TÜV-Verbands wirft die neu eingeführte Ausnahme

für „vernachlässigbare“ Geschäftstätigkeiten

erhebliche Fragen auf.

Der Begriff ist

unbestimmt und wird im Gesetz nicht näher

definiert. Es bleibt unklar, nach welchen

Kriterien eine Tätigkeit als vernachlässigbar

gelten soll. „Ohne präzise Vorgaben besteht die

Gefahr uneinheitlicher Auslegung und einer

Rechtsunsicherheit für Unternehmen“, sagt

Fliehe. Zudem könnte diese nationale

Sonderregelung zu einem faktischen Ausschluss

regulierungspflichtiger Tätigkeiten führen, die

laut NIS-2-Richtlinie eigentlich erfasst sein

sollten.

Der TÜV-Verband sieht daher die

Gefahr, dass der deutsche Gesetzgeber mit dieser

Öffnungsklausel vom europäischen

Harmonisierungsziel abweicht und fordert eine

eindeutige und EU-rechtskonforme Ausgestaltung

dieser Ausnahme.

2. Nachweispflichten

überarbeiten

In der NIS-2-Richtlinie ist

eine regelmäßige Nachweispflicht für „besonders

wichtige Einrichtungen“ vorgesehen, die aus

Sicht des TÜV-Verbands im deutschen Gesetz nicht

ausreichend umgesetzt ist. „In der Praxis läuft

es auf stichprobenartige Einzelfallprüfungen

hinaus, was nicht der Intention der Richtlinie

entspricht und sicherheitstechnisch bedenklich

ist“, sagt Fliehe. „Die Behörden müssen die

Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen überprüfen

und durchsetzen können.“

In diesem

Zusammenhang sieht der TÜV-Verband auch die

Verlängerung der Nachweisfristen für die

Betreiber kritischer Infrastrukturen von zwei

auf drei Jahre sehr negativ. Fliehe: „Die

Betreiber kritischer Infrastrukturen sind

regelmäßig gezielten Cyberangriffen ausgesetzt.

Eine Verlängerung des Nachweiszyklus ist vor

diesem Hintergrund mehr als kontraproduktiv.“

3. Vertrauen schaffen durch unabhängige

Zertifizierungen

Nur bei Einbindung

unabhängiger Dritter ist aus Sicht des

TÜV-Verbands sichergestellt, dass das notwendige

Vertrauen in die Umsetzung von

Cybersicherheitsanforderungen geschaffen werden

kann. Deshalb regt der TÜV-Verband an,

Zertifizierungen durch akkreditierte und

unabhängige Konformitätsbewertungsstellen

verbindlich in dem Prozess der

Nachweiserbringung (§ 39 BSIG-E) durch die

Hersteller vorzusehen.

4. Absicherung

der Lieferketten ausformulieren

Mit Blick

auf die weitgefassten Formulierungen zur

Absicherung der Lieferkette ist es erforderlich,

den Unternehmen eine Handreichung und

Orientierungshilfe zur Gestaltungstiefe der

Maßnahmen zur Absicherung der Lieferkette an die

Hand zu geben. In diesem Sinne ist

beispielsweise die Forderung „Security by

Design“ recht vage und bedarf weiterer

Detaillierungen.

Eine Orientierungshilfe

kann sowohl Mindestmaßnahmen aufzeigen als auch

Interpretations- und Auslegungsspielräume

reduzieren und leistet somit einen Beitrag zur

Erhöhung der Klarheit und Handlungssicherheit

der Verpflichteten.

Hintergrund: Das

NIS-2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) gilt für

rund 30.000 Unternehmen in Deutschland. Es

verpflichtet die Unternehmen unter anderem zur

Durchführung und Einführung von Risikoanalysen

und Sicherheitskonzepten, Maßnahmen zur

Vorbeugung und Reaktion auf

IT-Sicherheitsvorfälle, Zugangskontrollen,

Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung,

Mitarbeiterschulungen, Notfallplänen sowie

Maßnahmen für die Absicherung der Lieferkette.

Diese Anforderungen müssen „dem Stand der

Technik“ entsprechen und unterscheiden sich je

nach Größe, Branche und Kritikalität des

Unternehmens.

Die richtigen Worte im richtigen

Moment finden

Freier Redner:

Zertifikatslehrgang startet im August

Geburt, Hochzeit, Abschied – besondere

Lebensereignisse verdienen besondere Worte.

Freie Redner begleiten Menschen dabei: mit

einfühlsamen Texten und dem richtigen Gespür.

Der Zertifikatslehrgang der Niederrheinischen

IHK „Freier Redner (IHK)“ vermittelt das nötige

Handwerkszeug.

Der Kurs umfasst 50

Unterrichtseinheiten und richtet sich an alle,

die Reden professionell gestalten möchten. Die

Teilnehmer lernen, Sprache gezielt einzusetzen,

ihren eigenen Stil zu entwickeln und

wirkungsvoll aufzutreten. Im Mittelpunkt stehen

praxisnahe Übungen, bei denen Schritt für

Schritt eine eigene Rede entsteht. Diese wird

zum Abschluss des Lehrgangs präsentiert.

Der Lehrgang startet am 30. August als

Blended-Learning-Format. Die Teilnehmer kommen

teils nach Duisburg, teils lernen sie über

Microsoft Teams. Der Unterricht findet samstags

von 9:00 bis 18:00 Uhr sowie einmal freitags von

13:00 bis 17:00 Uhr statt. Das Seminar endet am

27. September. Bei erfolgreicher Teilnahme gibt

es ein IHK-Zertifikat.

Fragen beantwortet

Sabrina Althoff unter Tel. 0203 2821-382 oder

per E-Mail an althoff@niederrhein.ihk.de.

Anmeldung und weitere Informationen:

www.ihk.de/niederrhein/veranstaltungen

Kleve: Eis für alle trotz Nieselregens -

Bürgermeister Gebing und Stadtkämmerer Keysers

besuchen den „Robi“

Leichtes

Nieseln und grauer Himmel konnten die gute Laune

nicht trüben: Im Rahmen der städtischen

Sommerferienaktion besuchten am

Freitagvormittag, 25. Juli 2025, Bürgermeister

Wolfgang Gebing sowie der Erste Beigeordnete und

Stadtkämmerer Klaus Keysers den Klever

Abenteuerspielplatz „Robinson“. Für die rund 50

teilnehmenden Kinder hatten sie eine süße

Überraschung im Gepäck: Eis für alle.

Bürgermeisterbesuch auf dem Robinsonspielplatz

„Auch bei bedecktem Himmel – Eis geht

immer“, war die einhellige Meinung der Kinder,

die in den ersten vier Ferienwochen das

abwechslungsreiche Programm des

Robinson-Spielplatzes genießen. Trotz des

durchwachsenen Wetters herrschte fröhliche

Stimmung. Die Kinder tobten, bastelten, spielten

und freuten sich über den besonderen Besuch aus

dem Rathaus.

Gruppenbild Robi 2025

Das städtische