|

KW 32:

Montag, 4. - Sonntag, 10. August 2025

Themen u.a.:

Schöner ankommen in NRW – Sanierung des

Dinslakener Bahnhofsgebäudes: Planungsphase

nimmt Fahrt auf

Die

Vorbereitungen zur Entwicklung des Dinslakener

Bahnhofs schreiten voran. Am 24. Juli 2025

trafen sich Bürgermeisterin Michaela Eislöffel

und ein Team der Stadtentwicklung mit

Vertreterinnen und Vertretern der Deutschen

Bahn, von BEG / NRW.Urban sowie dem beauftragten

Architekturbüro „PRAGLOWSKI ARCHITEKTEN“ aus

Aachen zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin.

v. links: Lukas Suter, Axel Praglowski (beide

Praglowski Architekten), Jens Thieme (Deutsche

Bahn), Carsten Kirchhoff (NRW.URBAN),

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel, Jana

Wandiger, Alexandro Hugenberg (beide

Stadtentwicklung Dinslaken)

Im Rahmen

der umfassenden Begehung des Empfangsgebäudes

wurde eine Bestandsaufnahme der baulichen

Substanz vorgenommen. Zudem wurden zentrale

Anforderungen und Perspektiven aller

Projektpartner erläutert und abgestimmt. Diese

Erkenntnisse bilden nun die Grundlage für die

weitere planerische Ausarbeitung.

Auf

Basis der Bestandsaufnahme wird das Aachener

Architekturbüro die Planungen vertiefen und

einen konkreten Entwurf zur Ertüchtigung und

gestalterischen Aufwertung des Gebäudes

erarbeiten. Ziel ist ein zeitgemäßer,

funktionaler und städtebaulich überzeugender

Bahnhof, der sowohl den Anforderungen des

Verkehrs als auch den Erwartungen der

Bürgerinnen und Bürger gerecht wird. Für die

Stadt Dinslaken entstehen in der aktuellen

Planungsphase keine Kosten. Erst bei der

baulichen Umsetzung wird eine finanzielle

Beteiligung erforderlich.

Durch die

Aufnahme in das Programm „Schöner ankommen in

NRW“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales,

Bauen und Digitalisierung (MHKBD) des Landes NRW

und der DB InfraGO sind die Grundlagen für eine

finanzielle Unterstützung gelegt, wenn das

genehmigte Haushaltssicherungskonzept der Stadt

vorliegt.

Bürgermeisterin Michaela

Eislöffel hatte die entsprechende

Willensbekundung zur Aufnahme in das Programm

bereits Anfang 2023 unterzeichnet. Das Programm

ermöglicht Kommunen den Einsatz von

Städtebaufördermitteln und eigenem Engagement

bei der Sanierung und Nutzung der

Empfangsgebäude der DB InfraGO AG.

„Der

heutige Vor-Ort-Termin ist ein bedeutender

Schritt auf dem Weg zur Sanierung unseres

Empfangsgebäudes“, betont Bürgermeisterin

Michaela Eislöffel. „Nach der grundsätzlichen

Einigung mit der Deutschen Bahn und der Aufnahme

in das Förderprogramm kommen wir nun in die

konkrete Planungsarbeit. Dieses Gebäude prägt

unser Stadtbild und verdient unsere volle

Aufmerksamkeit.

Wir nutzen die aktuelle

Förderchance konsequent, um die Sanierung

planmäßig und zielgerichtet voranzutreiben. Der

Bahnhof hat eine hohe Bedeutung für Pendlerinnen

und Pendler, für Gäste und für alle

Dinslakenerinnen und Dinslakener. Auch in Zeiten

der Haushaltskonsolidierung setzen wir gezielt

auf Investitionen, die unsere Stadt zukunftsfest

machen.“

„Neu gestalten kann man nur

Zusammen“ – dieser Gedanke prägt auch das

Bahnhofsvorhaben, das im engen Schulterschluss

mit Land, Bahn, Architekturbüro, Verwaltung und

Stadtgesellschaft voranschreitet. Die

Bahnflächenentwicklungsgesellschft NRW (BEG NRW)

als gemeinsame Tochtergesellschaft des Landes

NRW und der DB InfraGO steuert das Programm und

hat vor der jetzigen konkreten Planung gemeinsam

mit der Stadt Dinslaken und der DB einen ersten

Workshopprozess durchgeführt, in dessen Rahmen

ein denkmalgerechtes Sanierungs- und

Nutzungskonzept erarbeitet wurde.

Das

von den Partnern gemeinsam entwickelte Konzept

wurde im Zuge einer Förderkonferenz von MHKBD,

Bezirksregierung Düsseldorf und VRR erörtert und

als Grundlage der weiteren Schritte

einvernehmlich festgelegt. In der

Förderkonferenz erfolgte zudem die Freigabe der

Beauftragung der Entwurfsplanung von Architekten

und Fachplanern einschließlich umfassender

Bestandsaufnahme über die BEG.

Die

Kosten der ersten Planungsphase mit

Entwurfsplanung tragen die Städtebauförderung

des Landes NRW und die DB InfraGO zu je 50

Prozent. Bereits kurz nach ihrem Amtsantritt

hatte Bürgermeisterin Eislöffel gemeinsam mit

der Bundestagsabgeordneten und ehemaligen

Bürgermeisterin Sabine Weiss, dem

Landtagsabgeordneten Stefan Zimkeit sowie

Mitarbeitenden der Stadtverwaltung das Gespräch

mit der Deutschen Bahn gesucht, um die Situation

am Bahnhof grundlegend zu verbessern.

Bei einer Fördergeberkonferenz im vergangenen

Jahr wurden wichtige Weichen gestellt, um einen

entsprechenden Förderantrag auf den Weg zu

bringen. Das Ministerium für Umwelt, Naturschutz

und Verkehr des Landes NRW sowie die

Bezirksregierung Düsseldorf unterstützen das

Projekt.

Seitdem haben die beteiligten

Partner ein Grobkonzept erarbeitet und die

Planung weiter konkretisiert. Mit der

Beauftragung des Architekturbüros „PRAGLOWSKI

ARCHITEKTEN“ durch die

Bahnflächenentwicklungsgesellschaft ist ein

weiterer wichtiger Meilenstein erreicht.

Das Architekturbüro erläutert: „Mit der

behutsamen Sanierung des Empfangsgebäudes in

Dinslaken schreiben wir dessen eindrucksvolle

Historie weiter: Vom monumentalen Rundbogenbau

um 1915 über den Kontrapunkt der

Nachkriegsmoderne – erhaltene Bausubstanz

erzählt von der vielseitigen Wandlung. Wir

verbinden diesen reichen Bestand mit einer

modernen Architektur, die dem Stadtbild gerecht

wird und zugleich gestalterische Akzente setzt.“

Die Stadt Dinslaken begleitet das

Projekt mit großer Zuversicht und hohem

Engagement für einen Bahnhof, der seiner Rolle

als Tor zur Stadt gerecht wird und als moderner

Mobilitätsknoten überzeugt. Die Entwurfsplanung

soll im Frühsommer 2026 vorliegen und wird dann

Grundlage der weiteren Finanzierungs- und

Förderabstimmungen zwischen Stadt, Kreis, DB,

Städtebau- und Verkehrsförderung zur

Realisierung der Sanierung und Wiedernutzung des

Gebäudes.

Dinslaken: Wasserspiele wieder in

Betrieb

In der Duisburger

Straße gibt es ab sofort wieder eine willkommene

Abkühlung an heißen Tagen. Nachdem die

Ablaufleitungen erneut gespült wurden, sprudeln

die Wasserspiele von nun an wieder täglich in

der Innenstadt.

Mit neuen Gittern über

den Abläufen sollen die Wasserspiele künftig vor

Verschmutzungen und Vandalismus geschützt

werden. So können die Wasserspiele in der

Duisburger Straße wieder ohne

Überschwemmungsgefahr die Fußgänger*innen

erfrischen.

Wirtschaftsfaktor Tourismus: Mona Neubaur am

Niederrhein

Die NRW-Ministerin

hat den LVR-Archäologischen Park Xanten mit

Römermuseum (APX) und das Freizeitzentrum Xanten

(FZX) mit der Xantener Nord- und Südsee besucht.

„Die Region eignet sich nicht nur für einen

Kurzurlaub – man kann hier wunderbare Wochen

verbringen.“ Mit diesen Worten hat Mona Neubaur,

stv. Ministerpräsidentin des Landes NRW sowie

Ministerin für Wirtschaft, Industrie,

Klimaschutz und Energie, das Reiseziel

Niederrhein gewürdigt.

Im Rahmen ihrer

„Touristischen Sommerreise“ durch NRW machte

Neubaur, deren Ressort auch den Tourismus

umfasst, Station in Xanten im Kreis Wesel. Hier

nutzte sie die Gelegenheit, um bei zwei

touristischen Highlights des Niederrheins „auch

einmal hinter die Kulissen zu blicken“. Auf dem

Besuchsprogramm standen der LVR-Archäologische

Park Xanten mit Römermuseum (APX) und das

Freizeitzentrum Xanten (FZX) mit der Xantener

Nord- und Südsee.

Nach einer kurzen

Begrüßung der Ministerin durch Ingo Brohl,

Landrat des Kreises Wesel und

Aufsichtsratsvorsitzender der Niederrhein

Tourismus GmbH, ging es mit der neuen

elektrischen Wegebahn „APXpress“, die leise

schnurrend für Barrierefreiheit auf dem

weitläufigen Gelände sorgt, durch den Park.

Angesteuert wurden unter anderem die

Handwerkerhäuser und der Hafentempel.

Auch das wichtigste Projekt des APX war Thema:

eine Ausstellungshalle an der nahen Xantener

Südsee, in der nachgebaute römische Schiffe aus

der inklusiven Werft des Parks dauerhaft

ausgestellt werden sollen. „Der LVR möchte so

langfristig einen zentralen Dreh- und Angelpunkt

für die Vermittlung des UNESCO-Welterbes

Niedergermanischer Limes einrichten, der als

wichtige touristische Triebfeder gilt“, so Dr.

Peter Kienzle, Leiter Bauforschung am APX. Auch

Publikumsausflüge mit nachgebauten römischen

Booten sind geplant. Die enorme Nachfrage bei

Probefahrten im Sommer 2024 hat das hohe

Potenzial solcher Limes-Erlebnisse gezeigt.

Wasser hat immer eine hohe Anziehungskraft.

Das wurde auch bei der zweiten Station deutlich.

Im FZX schipperte die Besuchergruppe entspannt

mit der Elektro-Barkasse „Style-e“ über die

Südsee. Anschließend ging es auch noch durch den

Kanal zur Nordsee. Dabei erläuterte FZX-Leiter

Ludwig Ingenlath das Erfolgsrezept der

Freizeitanlage, in der nicht nur junge Familien

auf ihre Kosten kommen. Auch der

Gesundheitstourismus spielt inzwischen eine

zentrale Rolle: Das barrierefreie Angebot

umfasst verschiedene Stationen wie

„Wasseranwendung“, „Bewegung am Wasser“ oder

„Ernährung“.

„Xanten, mit der starken und

kooperativen Entwicklung von touristischen

Schwergewichten wie APX, FZX und einer

lebendigen, historischen Innenstadt mit Xantener

Dom und Kurpark sowie beeindruckender Natur- und

Kulturlandschaft, steht stellvertretend für die

hohe Attraktivität des Niederrheins insgesamt“,

so Landrat Brohl.

„Xanten und der Kreis

Wesel zeigen schon jetzt vorbildlich, wie hohe

Lebensqualität und touristische Attraktivität

Hand in Hand gehen. Dies gilt es

weiterzuentwickeln. Wer unsere Region zum ersten

Mal besucht, ist von ihrer Vielfalt und

Schönheit begeistert und kommt gerne wieder.“

Damit ist Tourismus auch „ein

substanzieller Wirtschaftsfaktor“, wie Mona

Neubaur betonte. Er generiert Wachstum, sichert

Einkommen und schafft Arbeitsplätze.

Ministerin Mona Neubaur (3.v.r.) wurde im

Xantener APX von Landrat Ingo Brohl (4.v.r.)

begrüßt. Mit auf dem Foto (v.l.): Nina Jörgens,

Prokuristin von Niederrhein Tourismus, Dr.

Constantin Kappe, APX-Projektleiter Ausstellung

Welterbe und Schifffahrt, Dr. Heike Döll-König,

Geschäftsführerin von Tourismus NRW, Thomas

Görtz, Bürgermeister der Stadt Xanten, Guido

Kohlenbach, Fachbereichsleiter Regionale

Kulturarbeit des LVR, Dr. Peter Kienzle, Leiter

Bauforschung am APX, und Lukas Hähnel, Leiter

der EntwicklungsAgentur Wirtschaft (EAW, Kreis

Wesel). Foto: NT

Kreis Wesel bildet aus – jetzt bewerben!

Einen umfassenden Überblick der vielfältigen

Aufgaben einer öffentlichen Verwaltung erhalten

– das bietet die Kreisverwaltung jungen

Menschen, die eine Ausbildung im Kreishaus

beginnen. Ab sofort können sich Interessierte

auf die verschiedenen Ausbildungsplätze beim

Kreis Wesel bewerben.

„Als einer der

größten regionalen Arbeitgeber ist es uns

wichtig, eine abwechslungsreiche und praxisnahe

Ausbildung zu garantieren“, sagt Sandra

Postulka, Bereichsleitung des Vorstandsbereichs

1. „Wir bereiten die jungen Talente auf eine

langfristige Karriere als Fachkräfte in der

Verwaltung vor. Davon profitieren die

Auszubildenden genauso wie die Kreisverwaltung.

Die Chance auf eine Übernahme nach bestandener

Prüfung ist sehr gut.“

Derzeit werden

rund 75 Auszubildende durch über 130 geschulte

Mitarbeitende qualifiziert ausgebildet und

professionell auf den Berufseinstieg in die

verschiedensten Bereiche der Verwaltung

vorbereitet.

In folgenden Berufen bildet

die Kreisverwaltung Wesel aus:

-

Inspektoranwärterin und Inspektoranwärter

(duales Studium - kommunaler Verwaltungsdienst)

- Bachelorstudium Verwaltungsinformatik an

der Hochschule Rhein-Waal

-

Verwaltungsfachangestellte

-

Vermessungstechnikerin und Vermessungstechniker

- Straßenwärterin und Straßenwärter

-

Fachinformatiker Systemintegration

Weitere

Informationen zum Ablauf des Bewerbungsprozesses

gibt es unter https://www.kreis-wesel.de/ausbildung

Kleve: Kunstausstellung „Diamant Painting“

Fr., 08.08.2025 - 00:00 - Do., 04.09.2025 -

00:00 Uhr

Tausende kleine Perlen Zauber. In

allen Farben, zieren sie noch bis zum 4.

September 2025 die Ausstellungswände im Café

Samocca an der Hagschen Str. 71 in Kleve.

Die arbeitsbegleitende Maßnahme „Kreatives

Gestalten“ der Haus Freudenberg GmbH am Standort

in Goch unter der Leitung von Renate

Kersten-Böhm macht mit „Diamant Painting“ und

einigen Collagen die Welt ein bisschen bunter.

Impulse für Wirtschaft? Fehlanzeige!“ 100

Tage Bundesregierung.

IHK: Reformen fehlen

Die Stimmung der Betriebe am

Niederrhein hat sich abkühlt. Bei ihrem Start

hatte die neue Bundesregierung Hoffnung in der

Wirtschaft hervorgerufen. Doch die Maßnahmen

reichen nicht für eine Trendwende. Das zeigt

eine Umfrage der Niederrheinischen IHK.

IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers

fordert, die Wirtschaft mehr zu entlasten: „Die

Regierung hat mit ihrer Wachstumsoffensive Mut

gemacht. Nach den ersten hundert Tagen im Amt

macht sich Katerstimmung breit. Auf dem Zeugnis

steht eine Drei Minus.

Foto Niederrheinische IHK/Michael Neuhaus

Da ist Luft nach oben. Die Lösungen liegen

auf dem Tisch: Die Körperschaftssteuer sollte

schon jetzt sinken – nicht erst ab 2028. Der

Soli für Unternehmen muss weg und die

Stromsteuer für alle Betriebe runter.

Investieren wird leichter, wenn der Staat

digitaler und schlanker wird. Doch von

grundlegenden Reformen sehen wir bislang

nichts.“

Bürokratie-Monster

Tariftreuegesetz Bürokratie ist das Top-Risiko

der Wirtschaft. Mit dem Tariftreuegesetz plant

die Bundesregierung eine weitere Regulierung.

Öffentliche Aufträge sollen nur noch an

Unternehmen gehen, die ihre Beschäftigten nach

Tarif bezahlen. Auch NRW plant wieder ein

Tariftreuegesetz einführen.

„Was gut

klingt, ist für viele Betriebe kontraproduktiv.

Das hatten wir schon in NRW. Solche Gesetze

erhöhen die Tarifbindung nicht, sondern

schrecken kleine Unternehmen von öffentlichen

Ausschreibungen ab. Konsequenz: Weniger Angebote

und höhere Preise für den Staat. Die Zeche zahlt

der Steuerzahler. Das ist kein Vorbild für den

Bund. Mit neuen Bürokratie-Monstern kommen wir

nicht aus der Rezession“, so Schaurte-Küppers.

Kommunalwahl und Integrationsratswahl in

Kleve: Wahlbenachrichtigungen werden verschickt

Ab dem Wochenende werden die

Wahlbenachrichtigungen zur Kommunalwahl und

Integrationsratswahl am 14. September 2025 an

Kleverinnen und Klever verschickt. Mehr als

42.750 Personen im Klever Stadtgebiet sind Mitte

September dazu aufgerufen, an der Wahl zum

Bürgermeister, Stadtrat und Kreistag

teilzunehmen. Außerdem sind rund 18.000 Menschen

in Kleve für die Wahl des Integrationsrates

berechtigt.

Wahlräume

Das Wahlgebiet der Stadt Kleve

wurde im Vergleich zu den zuletzt durchgeführten

Wahlen wieder kleinteiliger in deutlich mehr

Stimmbezirke mit zum Teil neuen Wahlräumen

aufgeteilt. Alle Wahlberechtigten werden daher

gebeten, sich die Angaben zu ihrem Wahlraum, die

wie gewohnt auf der Wahlbenachrichtigung genannt

sind, anzuschauen.

Briefwahl

Ab

Dienstag, 12. August 2025, beginnt das

Briefwahlgeschäft in Kleve.

Die

Wahlberechtigten können sowohl

- per QR-Code,

der auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung

aufgedruckt ist,

- per Online-Formular, das

auf der Homepage der Stadt Kleve unter

www.kleve.de vorgehalten wird,

- per

schriftlichem Wahlscheinantrag, der ebenfalls

auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung

aufgedruckt ist

- per E-Mail oder Telefax

oder schriftlich

einen Antrag auf

Briefwahl stellen. Der Antrag muss den

Familiennamen, den Vornamen, das Geburtsdatum

und die Wohnanschrift enthalten. Eine

fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.

Zudem besteht die Möglichkeit, im Rathaus

die Briefdirektwahl vorzunehmen. Die

Öffnungszeiten der Briefdirektwahlbüros finden

die Wahlberechtigten auf der Vorderseite der

Wahlbenachrichtigung. Die Briefdirektwahlbüros

befinden sich in der 1. Etage im Sitzungszimmer

1.29 und sind sowohl über die Haupttreppe als

auch den Aufzug zu erreichen.

Bei Fragen

können sich Kleverinnen und Klever gerne an die

Mitarbeiter des Wahlamtes unter den

Telefonnummern 84-200, 84-210 und 84-555 wenden.

Zudem stellt die Stadt Kleve viele Informationen

rund um die anstehenden Wahlen auf

www.kleve.de/wahl bereit.

Neue

Helge Schneider-Doku zum 70. Geburtstag

Helge Schneider-Fans fiebern einer neuen

Dokumentation über den Mülheimer

Allround-Künstler entgegen - und ganz bald hat

das Warten ein Ende: Ab dem 19. August ist

"Helge Schneider - The Klimperclown" in der ARD

Mediathek zu sehen, am 20. August um 22:50 Uhr

live im Ersten. Einer der vielseitigsten

deutschen Künstler blickt dabei anlässlich

seines 70. Geburtstags am 30. August auf sein

Leben zurück. Helge Schneider porträtiert sich

dabei selbst.

Mit Originalaufnahmen,

Sketchen und Musikclips und ganz ohne Kommentare

Dritter entsteht ein Film geprägt von absurdem

Humor, Musik und ehrlicher Einblicke in seine

vielseitige Karriere. Der Film spielt mit

Elementen der klassischen Doku und changiert

gekonnt zwischen Wahrheit und Fiktion.

Gemeinsam mit seinem Gitarristen und

langjährigen Partner Sandro Giampietro verbindet

der Mülheimer Originalaufnahmen auf Super 8 und

VHS mit Spielszenen, Musikclips und

Live-Mitschnitten zu einem facettenreichen Bild.

idr - Weitere Informationen unter:

https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldung-helge-schneider-100.html

Kleve: Kanalarbeiten im Fahrbahnbereich mit

Vollsperrung der Meißnerstraße ab Montag, 11.

August 2025

Ab Montag, 11.

August 2025, werden auf der Meißnerstraße in

Kleve neue Schmutz- und Regenwasserkanäle in dem

dortigen Stichweg verlegt. Zur Durchführung der

notwendigen Tiefbauarbeiten ist die Vollsperrung

der Meißnerstraße an der Einmündung zum dort

gelegenen Stichweg erforderlich. Eine Durchfahrt

über die Meißnerstraße von der Kalkarer Straße

bis zur Pannofenstraße und umgekehrt ist dann

nicht mehr möglich.

Aus Richtung Pannofenstraße und aus Richtung

Kalkarer Straße kann im Anliegerverkehr zwar

jeweils bis an die Baustelle herangefahren

werden, es besteht jedoch keine

Wendemöglichkeit. Von der Kalkarer Straße aus

bleibt die Einfahrt in den Stichweg während der

Bauarbeiten möglich. Hierüber wird auch die

Erreichbarkeit der dort befindlichen Häuser für

den Rettungsdienst und die Feuerwehr

gewährleistet.

Umleitungen für den

Straßenverkehr werden über die Kalkarer Straße

und die Pannofenstraße eingerichtet.

Voraussichtlich dauern die Bauarbeiten bis zum

Winter an.

Moers:

Hitzeschlacht beim Badewannenrennen erwartet

Saisonhighlight im Naturfreibad mit

After-Race-Party

Die

Badewannen stehen in den „Startlöchern“: Am

Samstag, 16. August, steigt im Naturfreibad

Bettenkamper Meer das wohl heißeste

Sommerhighlight der Saison. Denn für die 16.

Auflage des legendären Badewannenrennens

prognostizieren Wetterexperten Sonne satt bei

hochsommerlichen Temperaturen – perfekte

Bedingungen für einen Nachmittag voller Spaß,

Kreativität und Wasseraction.

Los geht

es um 14 Uhr bei freiem Eintritt. „Die Flotten

Ottos“, „Die Ente bleibt draußen“, „Die miesen

Miesmuscheln“ oder „Die flinken Wasserflöhe“ –

30 Teams haben sich aktuell bereits für den

besonderen sportlichen Wannenspaß angemeldet und

schon bei der Namenswahl ihre Kreativität

bewiesen. Der jüngste Teilnehmer ist gerade

einmal acht, der älteste 71 Jahre alt.

Die Teilnahme ist unkompliziert, schwimmen muss

man können – und möglichst originell verkleidet

sein. Denn neben sportlichem Ehrgeiz zählt vor

allem der olympische Gedanke und natürlich der

Spaßfaktor. Wer noch mitmachen möchte: Ein paar

letzte Startplätze sind noch frei. Um sie zu

belegen, müssen sich interessierte Hobbypaddler

allerdings schnellstmöglich per Mai an

badewanne@moers.dlrg.de melden.

Gepaddelt wird im K.-o.-System auf einer Distanz

von rund 100 Metern – solange, bis ein

Siegerteam feststeht. Für die schnellsten Teams

und kreativsten Kostüme winken wieder attraktive

Preise: Für das schönste Kostüm gibt es auf

Einladung der Bundestagsabgeordneten Kerstin

Radomski eine Reise nach Berlin, die schnellsten

Paddler erhalten Tickets für das Comedy

Arts-Festival.

Im Anschluss an das

Rennen startet gegen 18 Uhr die After-Race-Party

mit DJ Altan, der für Stimmung bis 22 Uhr sorgt.

Auch für kühle Drinks und leckere Snacks ist

gesorgt – beste Voraussetzungen also für einen

unvergesslichen Sommerabend im Naturfreibad

Bettenkamper Meer.

Da das Event

erfahrungsgemäß viele Besucherinnen und Besucher

anzieht, bitten die Veranstalter – DLRG Moers,

die ENNI Sport & Bäder Niederrhein und der

Freundeskreis Bettenkamper Meer – um die Anreise

mit dem Fahrrad.

Das Bettenkamper Meer

ist an dem Tag übrigens das einzige geöffnete

Freibad in Moers. Das Solimare bleibt am 16.

August aufgrund einer Veranstaltung geschlossen.

Noch ein Grund mehr also, das Badewannenrennen

zu besuchen und Abkühlung im Naturfreibad zu

suchen. Weitere Informationen gibt es auf

www.enni.de oder www.bettenkamper-meer.de.

Touristiker aus Kleve, Bedburg-Hau,

Kranenburg und Emmerich stärken die

Zusammenarbeit

Kreis Kleve. Im

Rahmen eines interkommunalen Treffens kamen am

vergangenen Dienstag die Touristikerinnen aus

Kleve, Bedburg-Hau, Kranenburg und Emmerich am

Rhein zusammen. Ziel war es, die Zusammenarbeit

im Bereich Tourismus weiter zu intensivieren und

gemeinsame Projekte zu besprechen.

Mitarbeiter aus dem Tourismus im Schuhmuseum, im

Hintergrund Regal mit Schuhen

Bei einer

Führung durch das Klever Schuhmuseum erhielten

die Teilnehmerinnen zunächst spannende Einblicke

in die Geschichte der Schuhindustrie in Kleve.

Norbert Leenders, ehrenamtlicher Mitarbeiter im

Schuhmuseum und gelernter Schuhtechniker führte

durch die Ausstellung und beeindruckte mit

seinem umfassenden Wissen über das

traditionsreiche Schuhhandwerk.

Schwerpunktthemen beim anschließenden fachlichen

Austausch waren die Weiterentwicklung

touristischer Angebote wie der

grenzüberschreitenden Liberation Route Europe

oder der Radroute Via Romana. Außerdem planen

die Kommunen, neue, gemeindeübergreifende

Erlebnisse zu schaffen.

Die

Teilnehmerinnen betonten die Bedeutung eines

regelmäßigen Austauschs. „Der Tourismus kennt

keine Gemeindegrenzen – umso wichtiger ist

gemeinsames Denken und Handeln“, sagte Martina

Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit bei der

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve

GmbH.

Moers: Pixelnerds Academy vermittelt Wissen

an mittelständische

Unternehmen

Wirtschaftsförderer

Florian Szepan informierte sich über das neue

Angebot von Geschäftsführer Philip Leuchtenberg,

der neben seinem Pixelnerds GmbH nun die

Pixelnerds Academy gegründet hat.

(Foto: pst)

Über ein neues Angebot der

Moerser Digital-Agentur Pixelnerds GmbH

informierte sich Wirtschaftsförderer Florian

Szepan. Hintergrund des Besuchs war die neu

gegründete Pixelnerds Academy. Geschäftsführer

Philip Leuchtenberg hat sie ins Leben gerufen,

um kleinen und mittleren Unternehmen

praxisnahes, wirtschaftlich relevantes

Digitalwissen zu vermitteln.

Der Fokus

liegt dabei auf den Themen KI, Online-Marketing

und Social Media. Die ‚Pixelnerds Academy‘ soll

kein theoretisches Konstrukt sein, sondern in

flexiblen Formaten strukturiert Wissen

vermitteln. Ob vor Ort, als Inhouse-Schulung

oder in Kleingruppen – die Art der

Wissensvermittlung wird speziell an die

Bedürfnisse der Unternehmen angepasst.

„Es gibt keine langen Vorträge, sondern konkrete

Tools, Beispiele und Umsetzungshilfen“,

erläuterte Geschäftsführer Leuchtenberg. Das

Wissen vermitteln die erfahrenen Dozentinnen und

Dozenten ausschließlich in der Agentur oder bei

Firmen, die Fortbildungen gebucht haben. So

lassen sich die Inhalte besser und direkter

vermitteln.

„Ich freue mich sehr über

das Angebot. Gerade kleine und mittlere

Unternehmen sind auf die Wissensvermittlung

angewiesen. Die Teilnehmenden werden hier sicher

viel mitnehmen und erfolgreich umsetzen können“,

so Wirtschaftsförderer Szepan zum Abschluss

seines Besuchs. Weitere Informationen gibt es

auf der Internetseite pixelnerds-academy.de Das

Unternehmen ist in der Unterwallstraße 14 zu

finden.

Gewerbeflächen-Entwicklung in

Dinslaken: Die Investoren-Tour Ruhr besucht das

MCS-Gelände

Investorentour auf

dem MCS-Gelände im vergangenen Jahr (2024) Stadt

und DIN FLEG führen Gespräche mit potenziellen

Investoren Die Stadt Dinslaken präsentiert am

Donnerstag, 4. September 2025, das MCS-Gelände

bei der Investoren-Tour Ruhr.

Bei dieser Veranstaltung wird sie das bedeutende

Areal in der Innenstadt gemeinsam mit der

Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft (DIN

FLEG) und der städtischen Wirtschaftsförderung

in Zusammenarbeit mit der EntwicklungsAgentur

Wirtschaft (EAW) des Kreises Wesel

interessierten Investoren und Akteur*innen der

Immobilienbranche vorstellen.

Organisiert in vier unterschiedlichen Touren mit

je drei Stopps bietet die Investoren-Tour einen

umfänglichen Überblick über Entwicklungsflächen

im Ruhrgebiet. Interessierte können sich über

die Internetseite www.investoren-tour.ruhr zur

Veranstaltung kostenpflichtig anmelden. Schon

zum dritten Mal nimmt die Stadt Dinslaken an der

Investoren-Tour Ruhr teil. Die Veranstaltung

wird von der Stony Real Estate Capital und der

Business Metropole Ruhr durchgeführt.

„Mit seiner industriellen Geschichte und der

klaren Entwicklungsperspektive bietet das

MCS-Gelände in Dinslaken eine gute Gelegenheit

für zukunftsorientierte Investitionen und

schafft Raum, in dem sich Stadtleben und Gewerbe

auf besondere Weise verbinden lassen“, so Simon

Koller, EAW vom Kreis Wesel.

Die

Dinslakener Flächenentwicklungsgesellschaft und

die Stadt Dinslaken arbeiten seit 2019 gemeinsam

und mit hohem Einsatz und Tempo an der

Entwicklung des MCS-Geländes zu einem

innovativen Gewerbestandort. Erste

Investorengespräche wurden bereits 2022 im

Rahmen der internationalen Immobilienmesse „Expo

Real“ in München geführt. Gemeinsam wurde das

Gelände aktiv beworben und das Interesse

potenzieller Investoren geweckt.

Im

Oktober dieses Jahres wird Bürgermeisterin

Eislöffel erneut die Dinslakener Delegation auf

der Expo Real anführen und beim Besuch der

Investorentour am MCS-Gelände die potenziellen

Investoren persönlich begrüßen. Im Jahr 2022

wurde der Planungsprozess zunächst unterbrochen,

da die gesamte Anlage auf Empfehlung des

Landschaftsverband Rheinland (LVR) vorläufig

unter Denkmalschutz gestellt wurde.

Seit

2024 steht aber fest: Das MCS-Gelände wird nur

teilweise Denkmal. Damit konnte die Stadt

Dinslaken in einem vergleichsweise kurzen

Verfahren und im intensiven Austausch mit dem

LVR Einigung über den Denkmalwert der Gebäude

erzielen. In die Denkmalliste eingetragen wurden

nach eingehender Prüfung nur das

Verwaltungsgebäude an der Ecke

Thyssenstraße/Karlstraße, das Schalthaus an der

Bahnlinie im rückwärtigen Bereich des

Grundstücks sowie die ersten beiden Hallenteile

entlang der Karlstraße.

Dies entspricht

lediglich rund einem Drittel der Gesamtanlage.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel erläutert:

„Mit der aktiven Weiterentwicklung des

MCS-Geländes setzen wir einen wichtigen Impuls

für Dinslaken als Wirtschaftsstandort. Die

vergangenen Monate standen ganz im Zeichen

gemeinsamer Arbeit mit unserer

Flächenentwicklungsgesellschaft DIN FLEG und der

Wirtschaftsförderung, um auf dieser

traditionsreichen Fläche neue Chancen für

Unternehmen, Beschäftigung und Innovation zu

schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch

gezielte Gespräche mit Investoren und die

Teilnahme an Fachveranstaltungen die Weichen

stellen, damit dieses Areal bald wieder ein

bedeutender Teil unserer Stadt wird.“

„Der Denkmalschutz erfordert neue

Planungsansätze und kreative Lösungen in der

städtebaulichen Konzeption. Hierfür gibt es

viele erfolgreich umgesetzte Beispiele in

anderen Städten. Die Fläche hat großes Potenzial

zu einem neuen Anziehungspunkt mit historischer

Identität zu werden. Dieser spannenden

Planungsaufgabe haben wir uns gerne angenommen

und arbeiten seit letztem Jahr in enger

Zusammenarbeit mit der Stadt Dinslaken an einem

Nachnutzungskonzept, das den Bedarf an

Gewerbeflächen und die Besonderheit des

Standortes gleichermaßen berücksichtigt“,

erläutert Natalie Telders, Geschäftsführerin der

DIN FLEG.

Parallel dazu werden Gespräche

mit potenziellen Investoren sowie

Fördermittelgebern geführt. Das Projekt wird auf

Immobilienfachmessen, wie zuletzt auf der polis

Convention im Mai in Düsseldorf, beworben. Im

Oktober 2025 wird die Stadt das Projekt auf der

Expo Real, der größten internationalen Fachmesse

für Immobilien, in München vorstellen, die

Delegation wird erneut geleitet von

Bürgermeisterin Eislöffel. Bereits 2013 war die

Produktion am einstigen Betriebsgelände der

Mannesmann Röhrenwerke vollständig eingestellt

worden.

Nach mehrjährigen Verhandlungen

gelang es der Stadt Dinslaken in Zusammenarbeit

mit der DIN FLEG Ende 2019, das brachliegende

rund 8 Hektar große MCS-Gelände an der

Thyssenstraße zu erwerben. Seitdem wurden

bereits vorbereitende Maßnahmen und

gutachterliche Untersuchungen für eine

Flächenaufbereitung vorgenommen.

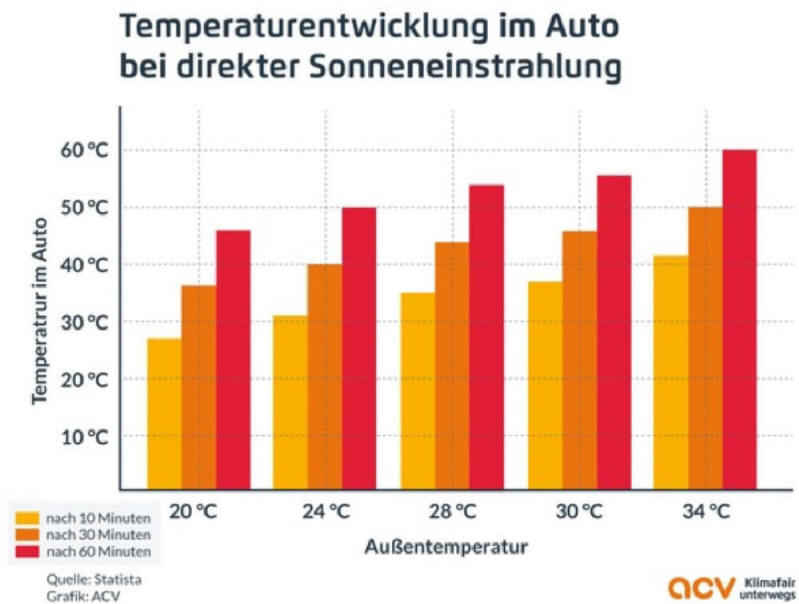

Gefahren für Kinder und Tiere in

aufgeheizten geparkten Autos

Wie man im

Ernstfall richtig handelt

Der

Hochsommer kehrt zurück: In den kommenden Tagen

werden in vielen Teilen Deutschlands erneut

Temperaturen von über 30 °C erwartet. Eine

häufig unterschätzte Gefahr rückt damit wieder

in den Fokus: Ein kurzer Einkauf oder ein

schneller Gang zur Apotheke – während ein

schlafendes Kind oder ein Haustier im geparkten

Auto bleibt – kann binnen Minuten zu einem

medizinischen Notfall führen.

Denn der

Innenraum eines Fahrzeugs heizt sich unter

direkter Sonneneinstrahlung extrem schnell auf,

ein Hitzschlag droht. Der ACV Automobil-Club

Verkehr beantwortet sieben zentrale Fragen zum

Thema und informiert über Risiken, notwendige

Maßnahmen im Notfall sowie rechtliche

Konsequenzen.

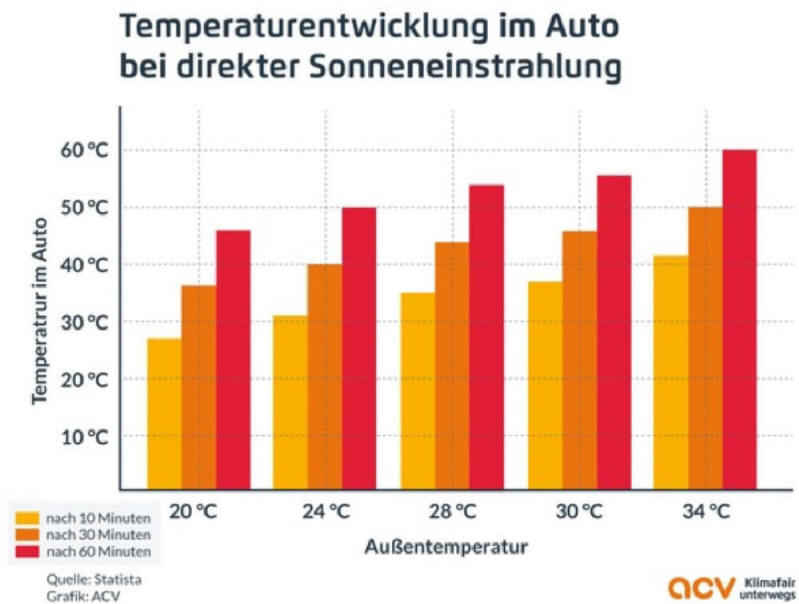

Entwicklung der Temperatur im geparkten Auto

bei direkter Sonneneinstrahlung nach Standzeit

und Außentemperatur. Grafik: ACV / Quelle:

Statista

•

Warum ist Hitze im

geparkten Auto so gefährlich?

Ein

abgestelltes Fahrzeug kann sich durch

Sonneneinstrahlung binnen kurzer Zeit stark

aufheizen. Die großen Fensterflächen wirken

dabei wie Brenngläser: Sonnenlicht dringt ein

und trifft im Innenraum auf Sitze, Armaturen und

Verkleidungen. Diese absorbieren die Wärme, die

sich im Innenraum staut, vergleichbar mit einem

Treibhauseffekt.

Die Temperaturen steigen

rasch in gefährliche Bereiche. Die Luft wird

stickig, während gleichzeitig der

Sauerstoffgehalt sinkt – ein Hitzestau entsteht.

Auch bei moderaten Außentemperaturen kann dies

bereits nach wenigen Minuten lebensbedrohliche

Bedingungen schaffen.

•

Wie schnell wird es

im geparkten Auto lebensgefährlich heiß?

Laut

einer Statista-Auswertung kann die Temperatur im

Fahrzeuginnenraum bereits bei einer

Außentemperatur von 24 °C nach zehn Minuten mit

direkter Sonneneinstrahlung auf etwa 31 °C

steigen. Nach 30 Minuten sind bereits rund 40 °C

möglich. Bei einer Außentemperatur von 30 Grad

Celsius sind es nach 30 Minuten 46 °C, nach

einer Stunde sogar 56 °C. Auch wenn das Fahrzeug

im Schatten steht, kann sich der Innenraum stark

aufheizen. Die Gesundheitsgefahr besteht

weiterhin, nur verzögert.

Hinweis: Die

genannten Werte sind Durchschnittswerte zur

Veranschaulichung und hängen von Faktoren wie

Sonneneinstrahlung, Fahrzeugfarbe, Verglasung

und Luftzirkulation ab.

•

Warum sind Kinder

und Tiere besonders gefährdet?

Kinder und vor

allem Babys können mit Hitze nur schwer umgehen.

Ihr Körper nimmt schneller Wärme auf, weil sie

im Verhältnis zu ihrem Gewicht mehr Hautfläche

haben. Gleichzeitig können sie überschüssige

Wärme schlecht abgeben, da sie weniger schwitzen

als Erwachsene. Die Hitze staut sich und

belastet den Kreislauf. Temperaturen um 40 Grad

bringen den kindlichen Organismus rasch an seine

Grenzen. Im Extremfall kann das lebensbedrohlich

sein.

Auch Tiere, insbesondere Hunde,

sind bei Hitze stark gefährdet. Sie regulieren

ihre Körpertemperatur hauptsächlich über

Hecheln, was bei hoher Umgebungstemperatur

schnell an seine Grenzen stößt. Schweißdrüsen

haben sie nur in sehr begrenztem Umfang. Ein

Hitzschlag kann die Folge sein. Da weder Kinder

noch Tiere die Gefahr einschätzen oder sich

selbst befreien können, besteht besondere

Schutzverantwortung.

•

Welche Strafen

drohen beim Zurücklassen von Kindern oder Tieren

im Fahrzeug?

Ob ein entsprechendes Verhalten

strafbar ist, hängt von der konkreten

Gefährdungssituation ab. Eine Strafbarkeit kann

bereits dann vorliegen, wenn ein Kind oder Tier

in eine potenziell hilflose Lage gebracht wird,

unabhängig davon, ob bereits eine

Gesundheitsschädigung eingetreten ist.

Strafen, wenn ein Kind im Auto gelassen wird

• Aussetzung (§ 221 StGB): Wird ein Kind in eine

hilflose Lage gebracht, droht eine

Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf

Jahren. Bei schwerer Gesundheitsschädigung kann

die Strafe auf bis zu zehn Jahre steigen.

•

Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB): Führt

die Hitze zu einer Gesundheitsschädigung, sind

bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine

Geldstrafe möglich.

• Verletzung der

Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB):

Bei erheblicher Gefährdung der körperlichen

Entwicklung drohen bis zu drei Jahre

Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

•

Fahrlässige Tötung (§ 222 StGB): Kommt das Kind

infolge der Hitzebelastung zu Tode, droht

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine

Geldstrafe.

Strafen, wenn ein Tier im

Auto gelassen wird

Auch bei Tieren sind

rechtliche Konsequenzen möglich, die nach dem

Tierschutzgesetz geahndet werden:

•

Ordnungswidrigkeit (§ 18 TierSchG): Wird ein

Tier bei Hitze unzureichend versorgt, können

Bußgelder von mehreren Hundert bis mehreren

Tausend Euro verhängt werden.

• Verstoß gegen

das Tierschutzgesetz (§ 17 TierSchG): Bei

erheblichen Schäden oder Tod des Tieres droht

eine Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei

Jahren.

•

Wie ist zu handeln,

wenn ein Kind oder Tier im heißen Auto bemerkt

wird?

Fahrzeug auf Zugänglichkeit überprüfen

- Verantwortliche Person ausfindig machen (z. B.

über Lautsprecherdurchsagen im Supermarkt oder

auf dem Parkplatz)

- Bei akuter Gefahr

umgehend den Notruf (112) verständigen

-

Zustand beobachten: Reagieren Kind oder Tier

nicht oder wirken sie apathisch, besteht

unmittelbare Lebensgefahr

•

In akuten Fällen

darf die Autoscheibe eingeschlagen werden, um

Leben zu retten. Dabei sollte eine Seitenscheibe

mit Abstand zur betroffenen Person oder dem Tier

gewählt werden und gezielt in einer Ecke

eingeschlagen werden. Ein fester Gegenstand –

etwa ein Nothammer oder Schlüsselbund – kann

helfen, die Verletzungsgefahr durch Glassplitter

zu minimieren.

Wichtig: Auch beim

eigenständigem Eingreifen sollte der Notruf

stets informiert werden. Die Leitstelle kann

telefonisch unterstützen und ggf.

Erste-Hilfe-Anweisungen geben.

•

Ist das Einschlagen

der Scheibe rechtlich zulässig?

Bei

nachgewiesener akuter Gefahrensituation liegt

ein rechtfertigender Notstand gemäß § 34 StGB

vor. Eine damit verbundene Sachbeschädigung ist

in diesem Fall nicht rechtswidrig.

Es wird

empfohlen, möglichst Zeugen hinzuzuziehen oder

Fotos und Videos zur Dokumentation anzufertigen,

um die Situation nachvollziehbar zu machen.

•

Was passiert, wenn

man nicht hilft?

Grundsätzlich ist man dazu

verpflichtet, in akuten Gefahrensituationen

Hilfe zu leisten, soweit dies zumutbar ist. Wer

ein Kind oder ein Tier in einer

lebensbedrohlichen Lage bemerkt und gar nichts

unternimmt, kann sich strafbar machen.

Unterlassene Hilfeleistung liegt vor, wenn Hilfe

erforderlich und ohne erhebliche eigene

Gefährdung möglich gewesen wäre (§ 323c StGB).

Je nach Einzelfall kann eine Geldstrafe oder

eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr

verhängt werden.

Neue Hörstellen der Liberation Route Europe

in Wesel eingeweiht

Am

Montag, 4. August, wurden bei sonnigem Wetter

zwei neue Hörstationen der „Liberation Route

Europe“ in Wesel-Bislich feierlich vorgestellt.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und

Beigeordneter Rainer Benien begrüßten die

Anwesenden am Deich in Bislich, wo eine der

neuen Stationen errichtet wurde.

Gotthard Kirch, Geschäftsführer des Vereins

Liberation Route NRW e.V., erläuterte die

historische Bedeutung der Route, die als

zertifizierte Kulturroute des Europarats

zentrale Orte der Befreiung Europas von der

NS-Herrschaft verbindet.

Dank des

Förderprojekts „Public History“ mit Mitteln aus

dem Förderprogramm „Heimat-Zeugnis“ des

Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und

Digitalisierung des Landes NRW konnte unter

anderem die bestehende Hörstelle „V-Zeichen am

Rhein“ in Büderich erneuert und eine neue

Station an der Pieta-Kapelle in Bislich

eingerichtet werden.

Beide Hörstellen

bestehen aus markanten Steinfindlingen mit

QR-Codes, über die Besucher*innen informative

Hörstücke abrufen können. Die neue Station in

Bislich erinnert an die sogenannten

„Bailey-Brücken“, die 1945 eine entscheidende

Rolle beim Vormarsch der Alliierten spielten.

Der Standort wurde bewusst gewählt: die

Hörstelle steht auf der ehemaligen Rampe einer

solchen Brücke.

Der Findling wurde von

der Firma Holemans GmbH gestiftet, die Montage

übernahm der Heimat- und Bürgerverein Bislich

e.V. Zeitgleich ist auch eine neue Broschüre der

Liberation Route NRW erschienen. Sie stellt

Geschichten, Wanderungen und Radtouren zu den

Hörstellen im Rheinland zwischen Emmerich und

Hellenthal in der Eifel vor. Ein aktualisierter

Routenplan der Radtour Wesel bindet nun auch die

neue Station in Bislich mit ein.

Die

Broschüre wird im Stadtarchiv Wesel, bei der

Stadtinformation Wesel und im Deichdorfmuseum

Bislich erhältlich sein. Interessierte

Bürger*innen sind herzlich eingeladen, die

Hörstellen zu besuchen und sich auf eine

akustische Reise in die Geschichte der Befreiung

Europas zu begeben.

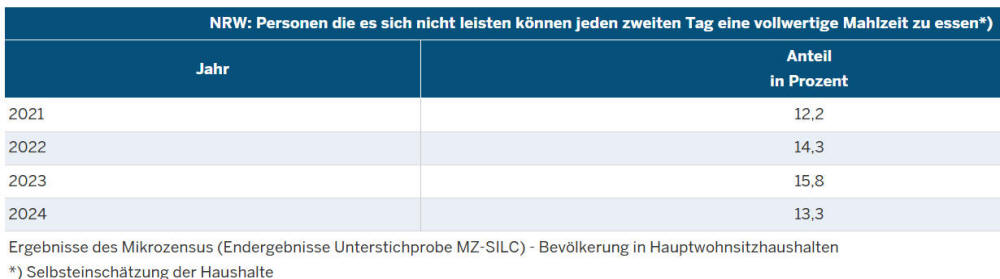

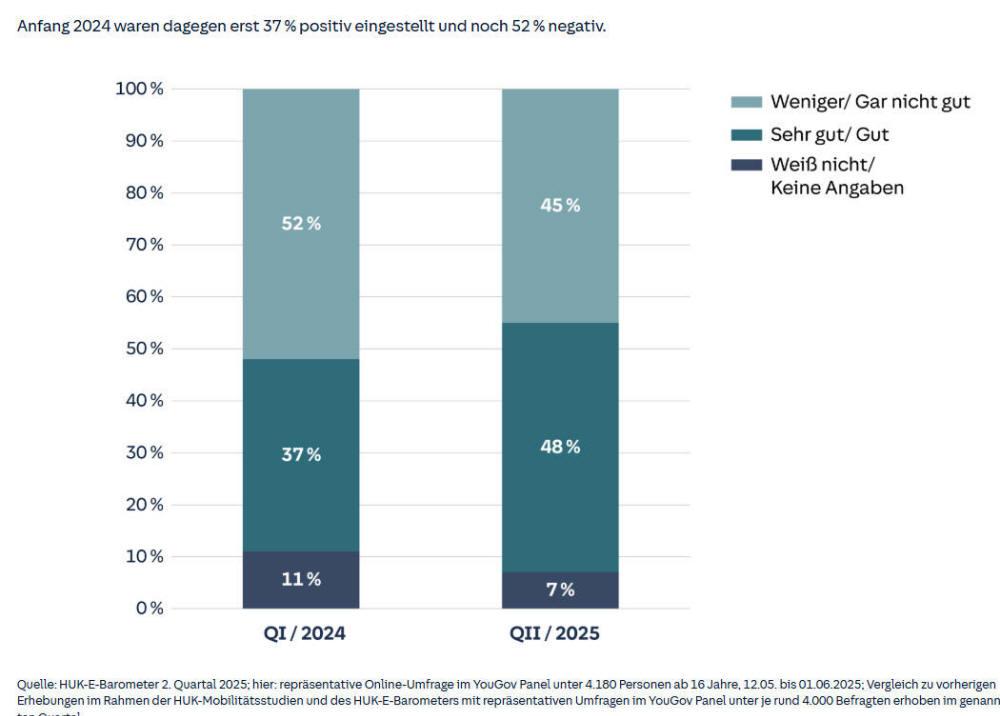

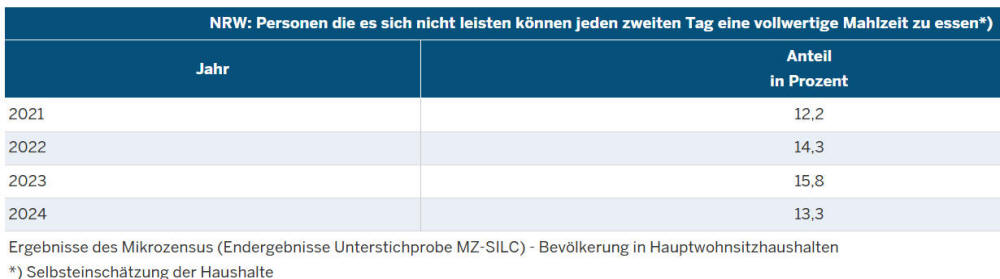

NRW: Fast jede achte Person ist nicht in der

Lage, sich jeden zweiten Tag eine vollwertige

Mahlzeit zu leisten

* Anteil Betroffener im Zeitraum seit

2021 erstmals rückläufig.

* Auch

Nahrungsmittelpreise in 2024 weniger stark

gestiegen.

Rund jede achte Person in

Nordrhein-Westfalen lebte im Jahr 2024 in einem

Haushalt, der nach eigenen Angaben aus

finanziellen Gründen nicht in der Lage war, sich

jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit,

d. h. eine Mahlzeit mit Fleisch, Geflügel oder

Fisch oder eine entsprechende vegetarische

Mahlzeit, zu leisten. Wie das Statistische

Landesamt mitteilt, ist der Anteil Betroffener

damit erstmals seit 2021 rückläufig.

Anteil Betroffener sank 2024 erstmals wieder

Im Jahr 2024 konnten sich nach eigener

Einschätzung 13,3 % der Bevölkerung – das ist

rund jede achte Person – nicht wenigstens jeden

zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit leisten.

Der Anteil der betroffenen Menschen ist damit im

Vergleich zum Vorjahr, in dem noch 15,8 % aller

Befragten angaben, aus finanziellen Gründen

Einschränkungen im Bereich der Ernährung

hinnehmen zu müssen, um 2,5 Prozentpunkte

gesunken.

Der kontinuierliche Anstieg seit dem Jahr

2021 setzt sich damit zunächst nicht fort, der

Anteil Betroffener lag mit 13,3 % dennoch über

dem Niveau von 2021. Auch Nahrungsmittelpreise

in 2024 weniger stark gestiegen Ein möglicher

Einflussfaktor auf die Einschätzung, ob man sich

eine vollwertige Mahlzeit leisten kann, könnte

die Entwicklung der Nahrungsmittelpreise sein.

In den Jahren 2022 (+14,6 %) und 2023

(+13,0 %) haben die Preise für Nahrungsmittel

deutlich zugenommen. Im Jahr 2024 stiegen die

Preise für Nahrungsmittel hingegen nur noch um

1,4 %, womit die Preiserhöhung deutlich unter

dem Niveau der beiden Vorjahre lag.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Themenseite Inflation unter

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/Inflation/die-entwicklung-der-nahrungsmittelpreise-nrw-seit-2015

Welche Personen in der Bevölkerung

müssen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation

auf unterschiedliche Güter, Dienstleistungen

oder soziale Aktivitäten verzichten? Ergebnisse

zu diesen und weiteren Fragen rund um das Thema

„materielle und soziale Entbehrung” finden Sie

in unserem Schwerpunktartikel auf der

Themenseite Armut unter

https://statistik.nrw/service/veroeffentlichungen/themenschwerpunkte/armut/wer-nrw-ist-von-erheblicher-materieller-und-sozialer-entbehrung-betroffen

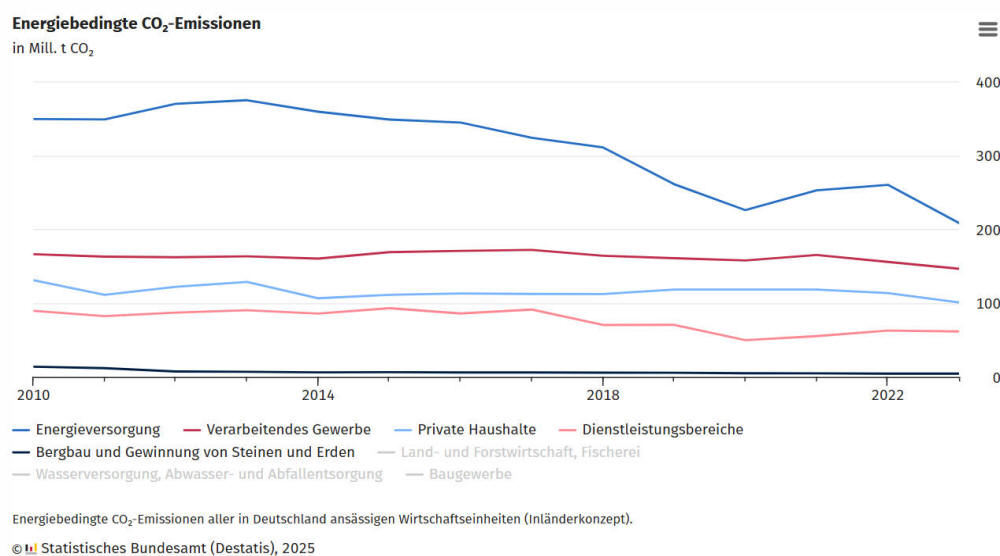

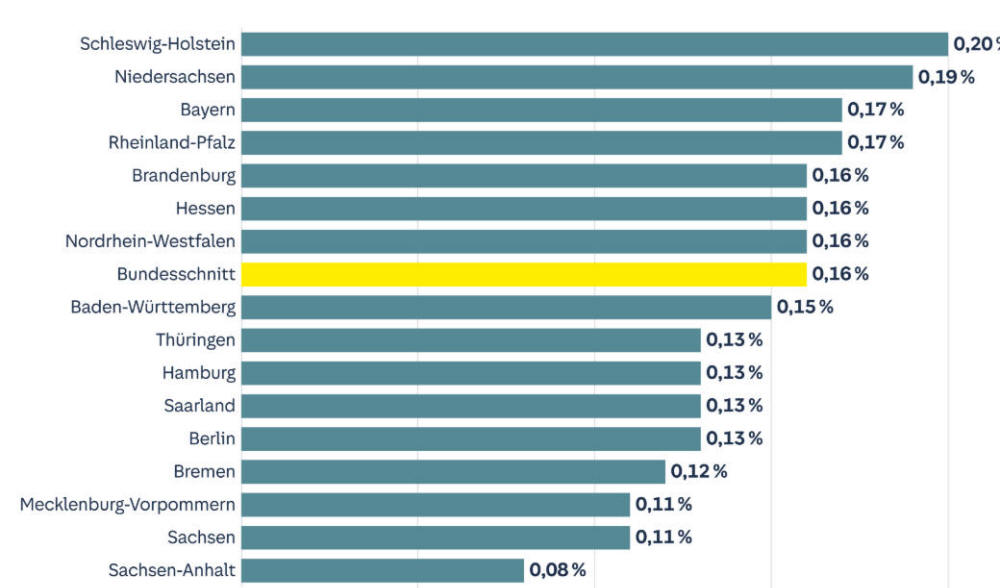

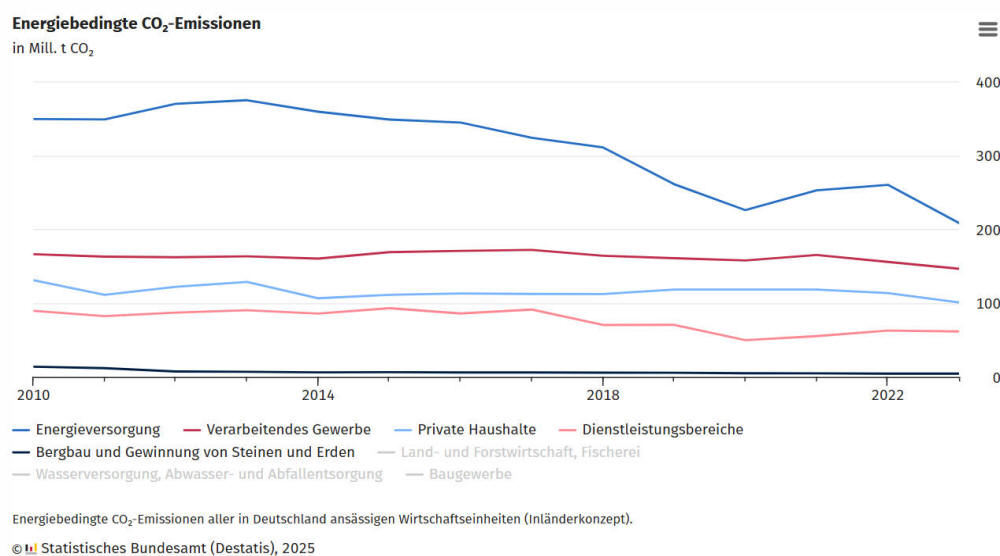

Energiebedingte CO2-Emissionen seit 2010

um 29,6 % gesunken

• Emissionen aus Verbrennung von Kohle in der

Energieversorgung um 52 % reduziert •

CO2-Emissionen im Straßenverkehr stagnieren seit

2020

Die energiebedingten CO2-Emissionen

der Wirtschaftszweige und der privaten Haushalte

sind seit 2010 um 29,6 % gesunken (2023: 543,0

Millionen Tonnen gegenüber 2010: 770,9 Millionen

Tonnen). Energiebedingte Emissionen haben den

größten Anteil an den gesamten CO2-Emissionen

von in Deutschland ansässigen Privatpersonen und

Unternehmen. 2023 lag der Anteil bei 73,5 %.

Darunter fallen alle Emissionen, die durch

die Verbrennung fossiler Energieträger und von

Biomasse zur Energieerzeugung entstehen.

Insgesamt haben die Wirtschaftszweige und die

privaten Haushalte 2023 zusammen 738,7 Millionen

Tonnen CO2 verursacht. Seit 2010 sind die

Emissionen damit um 25,1 % gesunken (2010: 986,6

Millionen Tonnen).

CO2-Emissionen aus

Kohle in der Energieversorgung von 2010 bis 2023

halbiert

Den größten Anteil an den

energiebedingten CO2-Emissionen hatte im Jahr

2023 die Energieversorgung (u. a. Strom- und

Fernwärmeanbieter) mit 38,4 %, gefolgt vom

Verarbeitenden Gewerbe (27,0 %) und den privaten

Haushalten (18,6 %). Zusammen machten sie 84,0 %

der energiebedingten CO2-Emissionen aus.

Der Rückgang der energiebedingten

CO2-Emissionen insgesamt ist vor allem auf die

Reduktion im Bereich der Energieversorgung

zurückzuführen. Dieser Wirtschaftszweig

reduzierte seine energiebedingten CO2-Emissionen

um 40,3 % (2023: 208,6 Millionen Tonnen

gegenüber 2010: 349,6 Millionen Tonnen).

Insbesondere hier hatte die Reduktion des

Einsatzes von Kohle (-52,0 %) in Kraftwerken zur

Erzeugung von Strom und Wärme für andere

Wirtschaftszweige und private Haushalte einen

großen Einfluss.

Private Haushalte reduzieren Emissionen aus

leichtem Heizöl um ein Drittel

Bei den

privaten Haushalten entstehen ebenfalls

energiebedingte CO2-Emissionen, etwa beim Heizen

und der Warmwasseraufbereitung. Diese lagen im

Jahr 2023 bei 101,0 Millionen Tonnen. Die

energiebedingten CO2-Emissionen privater

Haushalte gingen zwischen 2010 und 2023 um

23,1 % zurück (2010: 131,3 Millionen Tonnen).

Sie entstehen fast ausschließlich

(98,9 %) durch die Verbrennung von Naturgasen

(Erdgas und Grubengas) (46,4 Millionen Tonnen),

Mineralölen (28,2 Millionen Tonnen, darunter

leichtes Heizöl: 26,2 Millionen Tonnen) und

Biomasse wie zum Beispiel Holz

(25,2 Millionen Tonnen). Die Emissionen aus

leichtem Heizöl wurden seit 2010 um ein Drittel

(-33,0 %) reduziert, die Emissionen aus

Naturgasen gingen um 18,3 % zurück.

Verarbeitendes Gewerbe zweitgrößter Emittent

energiebedingter CO2-Emissionen

Der

zweitgrößte Emittent energiebedingter

CO2-Emissionen war im Jahr 2023 das

Verarbeitende Gewerbe mit 146,7 Millionen Tonnen

CO2 (-11,8 % gegenüber 2010). Sie entstehen vor

allem durch die Verbrennung von Naturgasen

(33,0 %), abgeleiteten Gasen wie Kokerei-,

Gicht- und Konvertergas (20,4 %) sowie

Mineralölen (16,5 %).

Die Betriebe des

Verarbeitenden Gewerbes nutzen diese

Energieträger beispielsweise zur Strom- und

Wärmeerzeugung in sogenannten

Industriekraftwerken oder zur Prozessfeuerung in

bestimmten Produktionsverfahren, etwa bei der

Stahlherstellung. Während die Emissionen aus

Mineralölen (-23,1 % gegenüber 2010) und

Naturgasen

(-11,4 % gegenüber 2010) deutlich

sanken, sind die Emissionen aus abgeleiteten

Gasen um 5,1 % gegenüber 2010 angestiegen.

Weiterhin reduzierte der

Dienstleistungsbereich seine energiebedingten

CO2-Emissionen um 31,1 %. Er verursachte 11,4 %

der energiebedingten CO2-Emissionen im Jahr

2023.

Emissionen aus dem Straßenverkehr

stagnieren seit 2020

Nach den

energiebedingten CO2-Emissionen stellte der

Straßenverkehr mit einem Anteil von 20,9 % die

zweitgrößte Quelle für CO₂-Emissionen dar,

gefolgt von prozessbedingten Emissionen (5,5 %).

Prozessbedingte Emissionen stammen nicht aus der

Energiegewinnung, sondern entstehen etwa bei

chemischen Reaktionen in industriellen

Herstellungsverfahren oder in der

Landwirtschaft.

Im Jahr 2023 wurden

durch den Straßenverkehr CO2-Emissionen in Höhe

von 154,7 Millionen Tonnen ausgestoßen. Im Jahr

2010 lag der Wert noch bei

164,7 Millionen Tonnen (-6,1 % 2023 gegenüber

2010). Im Zeitraum 2010 bis 2019 sind die

Emissionen zunächst leicht um 6,9 % gestiegen.

Von 2019 auf 2020 sind die Emissionen um 12,2 %

auf 154,6 Millionen Tonnen gefallen. Dieser

Rückgang der Emissionen ist vor allem durch die

Einschränkungen während der Corona-Pandemie zu

erklären.

Seither stagnieren die

CO2-Emissionen im Straßenverkehr auf diesem

Niveau (+0,1 % 2023 gegenüber 2020). Den größten

Anteil an den Emissionen im Straßenverkehr

hatten im Jahr 2023 mit 57,5 %

(88,9 Millionen Tonnen) die privaten Haushalte.

In den einzelnen Jahren seit 2010 lag ihr Anteil

relativ stabil bei um die 60 %.

Waldbrände am Urlaubsort - Diese Rechte

haben betroffene Reisende

Frankreich und Spanien werden derzeit von

verheerenden Waldbränden heimgesucht.

Urlauber:innen werden während ihres Aufenthalts

von den Bränden überrascht und müssen teilweise

evakuiert werden. Viele Menschen fragen sich

nun, ob sie ihre geplante Reise in betroffene

Regionen überhaupt antreten können.

„Bei

akuter Gefahr für Leib und Leben durch

Waldbrände am Urlaubsort können Pauschalreisende

in der Regel ohne Probleme vom Vertrag

zurücktreten oder die Reise vorzeitig

abbrechen“, so die Verbraucherzentrale NRW. „In

jedem Fall sollte zuerst der Reiseveranstalter

kontaktiert werden, um die bestehenden

Möglichkeiten zu besprechen.” Das sollten

Reisende jetzt wissen:

Rücktritt von

einer Pauschalreise

Haben Reisende eine

Pauschalreise gebucht, können sie vor

Reisebeginn kostenlos vom Vertrag zurücktreten,

wenn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände

vorliegen, die die Reise erheblich

beeinträchtigen. Solche Umstände liegen bei

Ereignissen vor, die weder Reisende noch

Reiseveranstalter durch Vorkehrungen

kontrollieren oder vermeiden können. Dazu

gehören zum Beispiel Waldbrände, Überflutungen

oder Erdbeben. Außergewöhnliche Wetterlagen wie

extreme Hitze zählen hingegen nicht dazu.

Abbruch der Pauschalreise

Geraten

Reisende während ihres Aufenthalts vor Ort in

eine Krisensituation und wird dadurch die Reise

erheblich beeinträchtigt, können sie den

Pauschalreisevertrag kündigen und für die nicht

genutzten Reiseleistungen eine Erstattung

verlangen. Für die bereits genutzten

Reiseleistungen müssen Betroffene den

vereinbarten Reisepreis zahlen.

Umfasst

der Reisevertrag auch die An- und Abreise, so

muss der Reiseveranstalter bei einer Kündigung

des Vertrags unverzüglich die Rückbeförderung

der Reisenden organisieren. Die eventuellen

Mehrkosten für die Rückbeförderung gehen dabei

zulasten des Reiseveranstalters.

Fortsetzung der Pauschalreise

Wer seinen

Urlaub nicht abbricht und im Krisengebiet

bleibt, kann eventuell den Reisepreis mindern.

Dies ist vom Einzelfall abhängig und etwa dann

möglich, wenn einzelne Reiseleistungen wie

Transport, Verpflegung, Unterkunft oder Ausflüge

nicht mehr dem gebuchten Standard entsprechen

oder sogar ganz ausfallen.

Wichtig:

Verbraucher:innen müssen dem Reiseveranstalter

die außergewöhnlichen Umstände nachweislich und

unverzüglich als Reisemangel anzeigen. Insgesamt

ist zu empfehlen, sich mit dem Reiseveranstalter

in Verbindung zu setzen und die aktuelle Lage

und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu

besprechen.

Rundreisen

Auch eine als

Pauschalreise gebuchte Rundreise kann im

Einzelfall kostenlos storniert werden, wenn

wichtige oder besondere Reisebestandteile nicht

durchgeführt beziehungsweise entscheidende

Reiseziele nicht angefahren werden können.

Fällt nur ein kleiner Teil des Programms

aus, ist dies jedoch lediglich ein Reisemangel,

für den Reisende den Reisepreis mindern können.

Auch hier gilt: Verbraucher:innen müssen dem

Reiseveranstalter die außergewöhnlichen Umstände

nachweislich und unverzüglich als Reisemangel

anzeigen.

Nachteile bei Buchung von

Einzelleistungen

Wer Reiseleistungen wie Flug

oder Unterkunft einzeln gebucht hat, muss unter

Umständen nicht zahlen, wenn die Leistung nicht

erbracht werden kann. Solange eine individuell

gebuchte Unterkunft jedoch zugänglich und ohne

Gesundheitsgefahr bewohnbar ist, sind Reisende

auf die Kulanz des Anbieters angewiesen und

müssen mit einem Stornoentgelt bis zu 100

Prozent des Reisepreises rechnen, wenn sie die

Reise nicht antreten möchten.

Bei

Unterkünften, die direkt bei Eigentümer:innen im

Ausland gebucht wurden, gilt das Recht des

Landes, in dem die Unterkunft liegt. Wird ein

Flug wegen eines Waldbrandes annulliert, haben

Fluggäste die Wahl zwischen Erstattung des

Flugpreises und einem Ersatzflug zum

nächstmöglichen oder späteren Zeitpunkt.

Reiserücktrittsversicherung

Eine

Reiserücktritts- oder -abbruchversicherung nützt

bei derartigen unvermeidbaren, außergewöhnlichen

Umständen nichts, da ein solches Geschehen nicht

als Rücktritts- bzw. Abbruchgrund vereinbart ist

und sie daher in der Regel nicht einspringt.

Sie sichert zum Beispiel das Risiko des

Reisenden ab, vor oder während der Reise zu

erkranken. Sie zahlt aber auch bei anderen

Umständen, wenn zum Beispiel ein erheblicher

Schaden am Eigentum des Versicherten entsteht

oder wenn ein naher Angehöriger stirbt."

Weiterführende Informationen:

Die

Verbraucherzentrale NRW stellt Betroffenen

Musterbriefe zur Kündigung einer Reise wegen

unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände vor

und nach Reiseantritt zur Verfügung unter:

www.verbraucherzentrale.nrw/node/10380

Deutsche Bahn: Sperrung Weseler Straße in

Dinslaken erforderlich

Die

Deutsche Bahn informiert: "Für den dreigleisigen

Ausbau zwischen Emmerich und Oberhausen erneuert

die Deutsche Bahn (DB) auch die

Eisenbahnüberführung (EÜ) 'Weseler Straße' in

Dinslaken.

Der Neubau der Brücke erfolgt

in drei Phasen. Die Arbeiten am nördlichen Teil

der Brücke sind bereits seit letztem Jahr

abgeschlossen.

Aktuell konzentrieren sich die Arbeiten auf den mittleren Teil

der

Brücke, mit dem Ziel, diesen Teil bis zum Herbst 2025

abzuschließen.

Im Anschluss beginnt das

Team mit den Arbeiten am dritten Teil der

Brücke. Für die aktuell laufende Bauphase

benötigen die Fachleute ein Traggerüst, auf dem

nach und nach das neue Brückenteil entstehen

wird. Um den Aufbau des Gerüsts sicher und

effizient durchzuführen, muss die Weseler Straße

(B8) an den kommenden Wochenenden, von Freitag,

8. August (20 Uhr) bis Sonntag, 10. August (6

Uhr) sowie von Freitag, 15. August (20 Uhr) bis

Sonntag, 17. August (6 Uhr) für den

Straßenverkehr gesperrt werden.

Umleitungen werden entsprechend ausgeschildert.

Um die Einschränkungen für Fußgänger:innen und

Radfahrer:innen auf das Mindeste zu begrenzen,

bleibt eine Seite des Weges während der

Bauzeiten geöffnet. Die DB setzt vor Ort

modernste Arbeitsgeräte ein. Trotzdem lässt sich

Baulärm leider nicht vollständig vermeiden. Die

DB bittet die Anwohner:innen hierfür um

Verständnis."

Seniorenvertretung trifft sich

Am Dienstag, 12. August 2025, trifft sich die

Seniorenvertretung in Dinslaken. Die Sitzung

beginnt um 17:00 Uhr im Stadthaus in der

Wilhelm-Lantermann-Straße (großer Sitzungssaal,

6. Etage).

Wesel: Kleine Händlerinnen, kleine

Händler, kleine Preise – Kindertrödelmarkt in

der Innenstadt zwischen Kornmarkt und Rathaus

Im Rahmen des diesjährigen

Ferienaktionsprogramms findet am kommenden

Samstag, 9. August 2025, in der Innenstadt

zwischen Kornmarkt und Rathaus ein

Kindertrödelmarkt statt. Von 10:00 Uhr bis 15:00

Uhr können Kinder und Jugendliche im Alter von 6

bis 16 Jahren unter anderem ausgedientes

Spielzeug, zu klein gewordene Jeans und

ausgelesene Bücher für ein angemessenes

Taschengeld anbieten.

Verkauft werden

dürfen nämlich nur Kinderspielsachen,

Kinderkleidung und Gebrauchsgegenstände für

Kinder. Die Teilnahme kann auch ohne vorherige

Anmeldung erfolgen und ist kostenlos. Zu Beginn

des Trödelmarktes werden 5,00 Euro Müllpfand

eingesammelt (bitte passend in bar mitbringen).

Das Müllpfand wird nach Abbau des

Standes und sorgfältiger Reinigung der Fläche

erstattet. Entstandener Müll ist persönlich zu

entsorgen. Decken, Sonnenschirme und Tische sind

selbst mitzubringen. Infos zum

Ferienaktionsprogramm unter: https://www.unser-ferienprogramm.de/wesel/index.php

„Schau mich an – Gesichter der Vielfalt“ –

Ausstellung im Weseler Rathaus

Was bedeutet es, sein Heimatland zu verlassen –

nicht aus freien Stücken, sondern aus Angst,

Verzweiflung oder der Hoffnung auf ein Leben in

Sicherheit? Was bleibt, wenn fast alles

zurückgelassen werden muss? Und was entsteht,

wenn man an einem neuen Ort ankommt?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich das

Fotoprojekt „Schau mich an – Gesichter der

Vielfalt“, das in Kooperation mit dem

Integrationsbüro der Stadt Wesel und der vhs

Wesel – Hamminkeln – Schermbeck entstanden ist.

In 22 eindrucksvollen Portraits erzählen

geflüchtete Menschen, die heute in Wesel leben,

von ihrer Herkunft, ihrer Flucht und ihrem

Neuanfang.

Die Ausstellung macht

sichtbar, was oft unsichtbar bleibt: Die

Gesichter und Geschichten hinter dem Begriff

„Geflüchtete“. Sie möchte Begegnung ermöglichen,

Empathie fördern und ein stärkeres Bewusstsein

für die Herausforderungen und Erfolge

geflüchteter Menschen schaffen.

Die

Ausstellung ist im Rathaus Wesel auf dem Flur

vor dem Büro der Bürgermeisterin zu sehen.

Interessierte sind herzlich eingeladen, die

Ausstellung während der Öffnungszeiten des

Rathauses zu besichtigen.

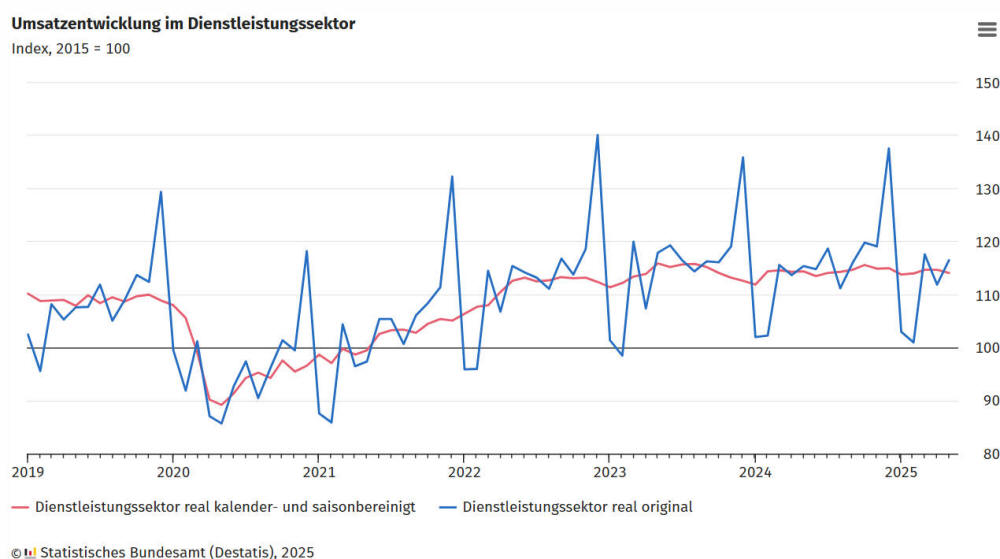

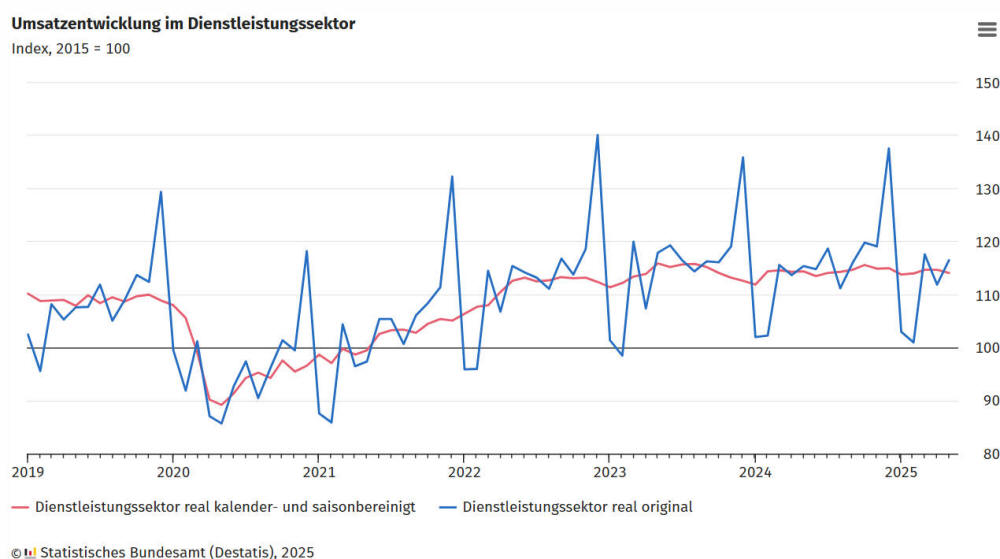

Umsatz im Dienstleistungsbereich im Mai 2025

um 0,5 % niedriger als im Vormonat

-0,5 % zum Vormonat (real)

-0,4 % zum

Vormonat (nominal)

-0,3 % zum Vorjahresmonat

(real)

+1,9 % zum Vorjahresmonat (nominal)

Der Dienstleistungssektor in Deutschland

(ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen)

hat im Mai 2025 nach vorläufigen Ergebnissen des

Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender-

und saisonbereinigt real 0,5 % (preisbereinigt)

und nominal (nicht preisbereinigt) 0,4 % weniger

Umsatz erwirtschaftet als im April 2025.

Verglichen mit dem Vorjahresmonat Mai 2024

verzeichnete der kalender- und saisonbereinigte

Umsatz einen realen Rückgang von 0,3 % und einen

nominalen Anstieg von 1,9 %.

Den größten realen Umsatzzuwachs im Mai 2025

gegenüber dem Vormonat die freiberuflichen,

wissenschaftlichen und technischen

Dienstleistungen mit einem Anstieg von 1,3 %,

gefolgt vom Bereich Information und

Kommunikation mit einem Zuwachs von 0,5 %.

Im Gegensatz hierzu sanken die realen

Umsätze im Grundstücks- und Wohnungswesen sowie

im Bereich Verkehr und Lagerei um 1,2 %

beziehungsweise 1,3 %. In den sonstigen

wirtschaftlichen Dienstleistungen (zum Beispiel

Vermietung von beweglichen Sachen und

Vermittlung von Arbeitskräften) war der reale

Umsatzrückgang gegenüber April 2025 mit 1,7 % am

größten.

4 % weniger BAföG-Geförderte im Jahr 2024

• Durchschnittlich 635 Euro pro

Monat für BAföG-Geförderte

• Gesamtausgaben

für BAföG-Förderung sinken um 9 % im Vergleich

zum Vorjahr

• Neues Förderinstrument: 10 700

Studienanfängerinnen und -anfänger erhalten

Unterstützung über die neue Studienstarthilfe

Im Jahr 2024 haben 612 800 Personen

monatliche Leistungen nach dem

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

erhalten. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt, waren das 22 800 oder 4 %

weniger Geförderte als im Vorjahr. Damit sank

die Zahl der BAföG-Geförderten auf den

niedrigsten Wert seit dem Jahr 2000, nachdem sie

in den Jahren 2022 und 2023 leicht angestiegen

war.

Fast acht von

zehn BAföG-Geförderten im Jahr 2024 waren

Studierende

Im Jahr 2024 waren 79 %

der BAföG-Geförderten Studierende (483 800) und

21 % waren Schülerinnen und Schüler (129 000).

Studierende erhielten monatlich im Durchschnitt

657 Euro an BAföG-Förderung. Bei Schülerinnen

und Schülern lag der durchschnittliche

monatliche Förderbetrag bei 539 Euro.

Die Höhe des individuellen Förderbetrags ist

unter anderem abhängig von der besuchten

Ausbildungsstätte (zum Beispiel Berufsfachschule

oder Hochschule), der Unterbringung (bei den

Eltern oder auswärts) sowie vom Einkommen der

Geförderten und ihrer Eltern.

Weiterhin

höherer Frauenanteil unter den BAföG-Geförderten

BAföG-Geförderte waren im Jahr 2024 häufiger

weiblich als männlich, typischerweise unter 25

Jahre alt und wohnten mehrheitlich nicht bei

ihren Eltern. So war ähnlich wie in den

Vorjahren der Frauenanteil unter den Geförderten

mit 59 % größer als der Männeranteil (41 %).

Zwei Drittel der Geförderten (67 %) waren unter

25 Jahre alt. 71 % der Geförderten wohnten nicht

bei ihren Eltern.

Förderung mit neuer

Studienstarthilfe größtenteils aufgrund von

Bürgergeld-Bezug

Ab dem Wintersemester

2024/2025 wurde die "Studienstarthilfe" als

neues Förderinstrument im BAföG eingeführt.

Dabei handelt es sich um einen einmaligen

finanziellen Zuschuss zum Studienbeginn in Höhe

von 1 000 Euro. Die Studienstarthilfe richtet

sich an Personen unter 25 Jahren, die vor Beginn

des Studiums bestimmte Sozialleistungen beziehen

und sich erstmalig für ein Studium

immatrikulieren.

Die Förderung mit

Studienstarthilfe erfolgt unabhängig von einem

möglichen monatlichen BAföG-Bezug. Im Jahr 2024

wurden 10 700 Personen mit einer

Studienstarthilfe gefördert. Der Bund wendete

dementsprechend 10,7 Millionen Euro für die

Studienstarthilfe auf.

Der Anspruch auf

Studienstarthilfe begründete sich meist mit

Leistungen nach SGB II ("Bürgergeld"), welche

61 % der Studienstarthilfe-Geförderten vor

Studienbeginn bezogen. Bei 21 % der

Studienstarthilfe-Geförderten lag der Bezug von

Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetz

zugrunde, bei 16 % der Bezug von Wohngeld nach

dem Wohngeldgesetz. Ähnlich wie bei

den BAföG-Geförderten war der Frauenanteil unter

den Studienstarthilfe-Geförderten mit 57 % höher

als der Männeranteil (43 %).

Der besondere Abendhimmel

Düster, aber faszinierend mit

heftiger Windboe: Rollwolke über Moers am 5.

August BZ-haje

Kreis Kleve: Fortbildung für Ehrenamtliche

in den Tourist Informationen

Mit einem großen Dank an das unverzichtbare

Engagement der Ehrenamtlichen in den Tourist

Informationen fand am vergangenen Montag eine

gemeinsame Netzwerkveranstaltung der Wirtschaft,

Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) und

der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing

Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH (WFG) statt.

Mehr als 20 ehrenamtliche Mitarbeitende

wurden von den Geschäftsführerinnen Verena Rohde

(WTM) und Sara Kreipe (WFG) im AOK-Haus in Kleve

herzlich begrüßt, um sich auszutauschen und neue

Impulse zu gewinnen.

Im Mittelpunkt der

Veranstaltung stand neben dem Netzwerken eine

praxisorientierte und kurzweilige Fortbildung.

In interaktiven Workshops behandelte der

Referent Harald Münzner, verantwortlich für

Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus bei

der Stadt Kalkar, Themen wie Servicequalität und

Kommunikation mit den Gästen. „Unsere

ehrenamtlichen Mitarbeitenden sind das

freundliche Gesicht unserer Städte“, betont

Martina Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit

bei der WTM.

„Sie empfangen Besucher aus

aller Welt, geben Insidertipps und tragen mit

ihrem Engagement dazu bei, dass die Gäste sich

willkommen fühlen.“ Auch Dr. Manon Loock-Braun,

Prokuristin und Bereichsleitung Tourismus bei

der WFG unterstrich die Bedeutung des Ehrenamts:

„Ohne dieses freiwillige Engagement wäre eine

kontinuierliche und persönliche Präsenz in

unseren Tourist Informationen, die das

Schaufenster unserer Städte sind, schwer

möglich.“

Die Veranstaltung bot außerdem Raum für

Austausch über Erfahrungen und Herausforderungen

bei der Arbeit in den Tourist Informationen. Bei

Kaffee und Kuchen wurden schnell neue Kontakte

geknüpft und Pläne für zukünftige Treffen

geschmiedet. Ein großer Dank geht an die AOK in

Kleve, die ihre Eventfläche für das Treffen zur

Verfügung stellte.

Wer Interesse an

einer ehrenamtlichen Tätigkeit im

Tourismusbereich hat, ist herzlich eingeladen,

sich bei den Tourist Informationen in Kleve

(unter 02821 84806 oder tourismus@wtm-kleve.de)

oder Emmerich am Rhein (unter 02822 931040

oder tourismus@wfg-emmerich.de) zu melden.

Wesel Fachkräfte der Zukunft: Landrat

Ingo Brohl begrüßt 26 neue Auszubildende in der

Kreisverwaltung

Am Dienstag, 5.

August 2025, begrüßte Landrat Ingo Brohl 26 neue

Auszubildende bei der Kreisverwaltung. „Als

Kreisverwaltung Wesel bieten wir einen

umfassenden und praxisnahen Start ins

Berufsleben. Unsere Ausbildung bietet eine

spannende Vielfalt an sinnstiftenden Aufgaben

und schafft ein stabiles Fundament für die

berufliche Zukunft.

Mit der Arbeit in

einer öffentlichen Verwaltung können die jungen

Talente einen positiven Beitrag für die Menschen

im Niederrhein Kreis Wesel und insgesamt für das

Funktionieren unseres

freiheitlich-demokratischen Staatswesen leisten.

Als Arbeitgeber profitieren wir vom Engagement

und den jungen Sichtweisen unserer neuen

Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich sehr,

dass wir auch in diesem Jahr so viele junge

Menschen für einen Karrierestart beim Kreis

Wesel gewinnen konnten.“

Die Ausbildung

beim Kreis Wesel zeigt erneut auch in diesem

Jahr ein vielseitiges Ausbildungsprogramm.

Sieben Inspektoranwärterinnen und -anwärter, 15

Auszubildende für den Bereich

Verwaltungsfachangestellte, ein Student im

Bereich Verwaltungsinformatik, zwei

Auszubildende als Vermessungstechniker und eine

Auszubildende zur medizinischen Fachangestellten

starteten am Dienstag ihre Ausbildungszeit.

Die Kreisverwaltung Wesel ist stolz darauf,

ihre Auszubildenden auf eine langfristige

Karriere als Fachkräfte in der Verwaltung

praxisorientiert vorzubereiten. Somit bestehen

für die Auszubildenden gute Chancen, nach

erfolgreich bestandener Ausbildung in ein

krisensicheres Dauerarbeitsverhältnis übernommen

zu werden.

Die kontinuierliche Förderung

von Nachwuchstalenten ist für den Kreis Wesel

außerdem ein wichtiger Beitrag, um dem

Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwirken. Zurzeit

befinden sich insgesamt 75 Auszubildende in

verschiedenen Ausbildungsberufen bei der

Kreisverwaltung Wesel.

Die

Kreisverwaltung Wesel heißt ihre 26 neuen

Auszubildenden herzlich willkommen.

Diese Nachwuchskräfte haben ihren Dienst

aufgenommen:

Inspektoranwärterinnen und

-anwärter

Jakob Jordans

Maja Kommer

Emma Sophie Kotzke

David Röhrkasten

Ricky

Sarkisian

Maike Thürmer

Vivien Plückelmann

Student im Bereich Verwaltungsinformatik.

Timo Köpp

Verwaltungsfachangestellte

Daniel Baier

Michelle Ditsch

Hannah

Louisa Konen

Marvin Loch

Ajosha Plotzke

Hannah Pollmann

Mia-Sophie Reiche

Laura

Rabea Rösken

Anne-Christine Schikyr

Siyer

Tekin

Michelle Uhde

Kirsten van der Kuil

Niklas Walter

Nadine Willmes

Emma Sofia

Wolf Varandas

Vermessungstechniker

Marc

Düpre

Luca Teklote

Medizinische

Fachangestellte

Jule Kröncke

Studierende

im Rahmen des Projektes „Studienförderung

Soziale Arbeit“

Friederike Niblau

Hannah

Cebula

Tiziana Pagana

Stadt

Moers reagiert auf Parkverstöße

Die Stadt Moers macht die bestehende

Parkregelung in Teilen des Rheinkamper Rings nun

sichtbarer. In den betroffenen Straßen werden

dafür erlaubte Parkflächen mit

Markierungssteinen – sogenannten ‚P‘-Steinen -

deutlich gekennzeichnet.

Es handelt sich

um eine Klarstellung der geltenden Vorgaben.

Anlass waren Beschwerden von Anwohnerinnen und

Anwohnern über Falschparker. Die Maßnahme

betrifft die Straßen Beckers Kull,

Maria-Juchacz-Straße, Am Hasloth, An der Hees,

Im weißen Hag und Vichter Acker.

Risikofaktor Energiewende: Unternehmen

verlieren Vertrauen, Investitionen bleiben aus -

IHK stellt NRW-Zahlen zum Energiewendebarometer

2025 vor

Die Energiewende

gerät zunehmend zum Risiko für die

NRW-Wirtschaft: Viele Unternehmen fühlen sich

überfordert, Investitionen werden gestoppt,

Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Das zeigt

das aktuelle Energiewende-Barometer 2025 des

Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK),

an dem sich über 3.600 Unternehmen beteiligt

haben – davon 727 aus Nordrhein-Westfalen.

Wettbewerbsfähigkeit massiv unter Druck

Das Ergebnis ist alarmierend: Nur jedes fünfte

Unternehmen in NRW sieht positive Auswirkungen

der Energiewende auf die eigene

Wettbewerbsfähigkeit. In der Industrie sind es

sogar nur 13,1 % der befragten Unternehmen. 36,9

% aller Unternehmen und 58,4 % der

Industrieunternehmen sehen eine zum Teil

deutliche Verschlechterung der

Wettbewerbsfähigkeit.

Unternehmen

ziehen Konsequenzen „Überwiegend halten die

NRW-Unternehmen am Ziel fest, klimaneutral zu

werden (88,5 %)“, sagt Ralf Stoffels, Präsident

von IHK NRW. „Doch der Weg dahin ist schwierig.

Gerade in NRW mit der hohen Anzahl

energieintensiver Branchen sind die Unternehmen

skeptischer als im Bund. Die Unsicherheit zeigt

sich darin, dass viele weiterhin nicht

investieren.“

Die Investitionen von

Unternehmen gelten als Frühwarnsystem für die

wirtschaftliche Entwicklung. Besonders

dramatisch ist die Lage in NRW: 42 % der

produzierenden Unternehmen verschieben

Investitionen, 29,3 % stoppen Ausgaben für

Klimaschutzprojekte. Das ist ein Rückschritt in

der Transformation – und ein strukturelles

Risiko für Arbeitsplätze und Innovationskraft.

Was die Transformation behindert Viele

Probleme der Energiewende sind hausgemacht. Mit

68,5 % erreicht die Unzufriedenheit mit der

Bürokratie einen neuen Rekordwert. 60,2 % der

Unternehmen kritisieren die fehlende Planbarkeit

der politischen Rahmenbedingungen der

Energiewende.

48,2 % der

nordrhein-westfälischen Unternehmen bemängeln

zudem langsame Planungs- und

Genehmigungsverfahren. Die hohen Energiepreise

(30%), Finanzierungsmöglichkeiten (17,7 %) und

fehlende Fachkräfte (17,3 %) sind weitere

Aspekte, die die Transformation erschweren.

Klare Forderung an die Politik Im

Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung

zugesagt, die Stromsteuer für alle Verbraucher

auf das europäische Mindestmaß zu senken. Diese

Entlastung ist bis heute ausgeblieben, obwohl

sich 84,2 % aller Unternehmen klar für eine

Senkung der Strompreise aussprechen. Diese würde

zudem Investitionen in klimafreundliche Anlagen

und Technologien vom Elektroauto bis zur

Wärmepumpe attraktiver machen. Strom ist für

45,8 % der Unternehmen im letzten Jahr teurer

geworden, was die Standortnachteile verschärft.

Ein Plan B für die Energiewende

„Wir brauchen einen Plan B für die Energiewende,

damit diese funktioniert“, so Ralf Stoffels

weiter. „Nur, wenn die Unternehmen auch in

Zukunft am Standort Nordrhein-Westfalen

investieren, sichern wir Arbeitsplätze und

unseren Wohlstand.“

Von der Politik

erwartet die nordrhein-westfälische Wirtschaft

klare, verlässliche Rahmenbedingungen und einen

deutlichen Abbau von Bürokratie, die zum

kostenintensiven Treiber der Energiewende

geworden ist. Es sei höchste Zeit für einen

„Plan B“, damit die Energiewende vom

Risikofaktor zum Entwicklungsfaktor für die

Unternehmen wird.

Die bundesweiten

Ergebnisse finden Sie hier:

Energiewende hat für jeden dritten Betrieb

negative Folgen

Rohrbruch in Moers-Kapellen: Einige

Anwohner der Bahnhofstraße waren bis nachmittags

ohne Trinkwasser

Ein

Wasserrohrbruch in Moers-Kapellen hat den

Bereitschaftsdienst des Moerser

Wasserlieferanten ENNI Energie & Umwelt

Niederrhein (Enni) am frühen Dienstagmorgen in

Atem gehalten. Eine große Netzleitung mit einem

Durchmesser von 15 Zentimetern war vermutlich

infolge eines bergbaubedingten Spätschadens im

Gehweg der Bahnhofstraße am Ortsausgang vor der

Hausnummer 76 geborsten.

„Solche Schäden

treten in ehemaligen Bergbaugebieten zwar nur

noch selten auf, sind aber auch Jahre nach Ende

der Bergbautätigkeit möglich“, erklärte Markus

de Zeeuw, Baustellenbeauftragter der Enni, nach

der Schadensaufnahme. So drangen aus einem

Längsriss in der Leitung große Mengen Wasser

aus, wodurch in einigen angrenzenden Häusern

Keller vollliefen.

Für die Reparatur

musste der Bereitschaftsdienst die

Wasserversorgung zwischen den Hausnummern 58 und

76 für die Anwohner einige Stunden sperren. In

Zusammenarbeit mit einem Tiefbauunternehmen

legten Mitarbeiter das beschädigte Leitungsstück

frei, tauschten es auf einer Länge von rund

sechs Metern aus und banden es über sogenannte

Muffen wieder an das Wassernetz an.

Zuvor hatte Enni die Bürger und Vertreter einer

dort anliegenden Seniorenresidenz informiert,

die sich während der Arbeiten über einen

bereitgestellten Hydranten mit Wasser versorgen

konnten. Noch am Dienstagnachmittag war der

Schaden behoben.

Da sich die Bruchstelle

außerhalb des Straßenbereiches befand, wurde der

Straßenverkehr nur wenig beeinträchtigt.

Fußgänger werden aber noch bis zur kommenden

Woche an der Baustelle vorbeigeleitet. „Bis

dahin wird es dauern, bis der erst vor wenigen

Wochen erneuerte Gehweg wieder hergestellt sein

wird.“

Dinslaken: Fortschritte beim Neubau zur

Erweiterung der Klaraschule

Der

erste Bauabschnitt für die Erweiterung der

Klaraschule zu einer dreizügigen Grundschule

entwickelt sich planmäßig und ist bereits gut

sichtbar auf dem Schulgelände. Nur wenige Monate

nach dem Ratsbeschluss Ende Januar konnten durch

die ProZent GmbH die vorgefertigten Module am

30. Juli 2025 aufgestellt werden.

Ein wichtiger Meilenstein im Gesamtprojekt, wie

Mario Balgar, Geschäftsführer der ProZent GmbH,