|

KW 34:

Montag, 18. - Sonntag, 23.8.2025

Themen u.a.:

Stadt Dinslaken fordert THW für Einsatz am

Rotbachsee an

Um den

Fischbestand im Rotbachsee zu retten, hat die

Stadtverwaltung das Technische Hilfswerk (THW)

um Amtshilfe gebeten. Seit gestern Abend

(21.08.) läuft die Havariepumpe.

THW

Einsatz am Rotbachsee

Ziel ist es, das

Gewässer mit Hilfe der Pumpe durchzuwälzen zur

Sauerstoffanreicherung. Damit soll das

Fischsterben gestoppt und die Gefahr einer

weiteren Verschlechterung der Wasserqualität

gebannt werden. Die Pumpen sollen zunächst bis

Sonntag laufen, dann werden die Werte des

Wassers erneut durch den Lippeverband überprüft.

Die Stadtverwaltung bedankt sich ganz herzlich

für den Einsatz aller Beteiligten.

Neue U.S.-Zollvorschriften:

Temporäre Einschränkungen beim postalischen

Warenversand in die USA für Privat- und

Geschäftskunden

•

Executive Order

„Suspending Duty-Free De Minimis Treatment for

all Countries“ der USA ändern die Grundlagen für

den postalischen Warenversand in die USA für

alle Post- und Paketdienstleister.

•

Mit Ablauf des 22.

August müssen Deutsche Post und DHL Paket

übergangsweise die Annahme und den Transport von

Geschäftskunden-Paketen sowie Warenpost über den

Postweg in die USA aussetzen.

•

Warenversand über

DHL Express weiter möglich

•

Päckchen und Pakete,

die ausschließlich Geschenke von Privatpersonen

an Privatpersonen mit einem Warenwert bis 100

US-Dollar enthalten und auch als „Geschenk /

gift“ deklariert sind, sowie Dokumente können

weiter wie gewohnt versendet werden

Aufgrund der neuen zollrechtlichen Bestimmungen

gemäß der Executive Order „Suspending Duty-Free

De Minimis Treatment for all Countries“, die ab

dem 29. August 2025 gelten, kommt es zu

temporären Einschränkungen beim postalischen

Warenversand in die USA für Privat- und

Geschäftskunden. Mit Ablauf des 22. August

können Deutsche Post und DHL Paket vorerst keine

Pakete und Warenpost International von

Geschäftskunden in die USA mehr annehmen und

befördern.

•

Grund für die

voraussichtlich vorübergehenden Einschränkungen

sind neue, von den U.S.-amerikanischen Behörden

geforderte Prozesse für den postalischen

Versand, die von den bisher geltenden Regelungen

abweichen. Wesentliche Fragen sind noch

ungeklärt, insbesondere, wie und von wem die

Zollgebühren künftig zu erheben sind, welche

zusätzlichen Daten erforderlich sind und wie die

Datenübermittlung an die amerikanische

Zollbehörde (U.S. Customs and Border Protection)

erfolgen soll.

Nicht betroffen von der

Executive Order sind Pakete von Privatpersonen

an Privatpersonen mit einem Warenwert bis 100

US-Dollar, die als „Geschenk / gift“ deklariert

sind. Diese Sendungen werden allerdings noch

stärker als bisher kontrolliert werden, um einen

Missbrauch privater Geschenkesendungen zum

Versand kommerzieller Waren zu unterbinden.

Beim Versand von Dokumenten in Briefen

ändert sich ebenfalls nichts. Weiter möglich ist

zudem der Warenversand per DHL Express und der

kommerzielle Import von Waren in die USA unter

Anwendung der aktuell geltenden Zollsätze. Diese

gelten auch für Privatkunden-Pakete mit einem

Warenwert über 100 USD.

•

Diese Änderungen

betreffen alle Post- und Paketdienstleister

weltweit, von denen viele bereits ein Aussetzen

des postalischen Versands in die USA angekündigt

haben. Auch die Vereinigung der europäischen

Postdienstleister - PostEurop - hat bereits

kommuniziert, dass ihre Mitgliedsunternehmen in

Übereinstimmung mit den zuständigen nationalen

Behörden den Versand von Waren über die

Postnetzwerke in die USA vorübergehend

einschränken oder aussetzen werden müssen.

•

Unterschied zwischen

postalischer und kommerzieller Verzollung

Die

Prozessänderungen der Executive Order betreffen

die postalische und die kommerzielle Verzollung

in unterschiedlicher Weise. Der Transport und

die Einfuhr postalischer Sendungen erfolgt durch

nationale Postunternehmen, die spezielle

Vereinbarungen mit den Zollbehörden und dem

United States Postal Service (USPS) haben.

Der postalische

Verzollungsprozess ist in der Regel einfacher

und kostengünstiger. Grundlage für die

postalische Verzollung ist der Weltpostvertrag.

Dieser Weg der Einfuhr von Sendungen steht

nunmehr für kommerzielle Sendungen und jegliche

Sendungen mit einem Warenwert über 100 USD

zunächst nicht mehr zur Verfügung.

Die

kommerzielle Verzollung, wie sie beispielsweise

DHL Express anbietet, steht Kunden weiter zur

Verfügung. Allerdings fällt auch hier die

bisherige Zollfreigrenze (sog. „De Minimis“)

weg. Alle kommerziell verzollten Sendungen, auch

solche mit Warenwert unter 100 USD, sind

verzollungspflichtig. Für Waren aus Deutschland

bzw. der Europäischen Union beträgt der Zollsatz

voraussichtlich 15 Prozent des Warenwertes –

einige Warengruppen können aber auch höheren

Zöllen unterliegen.

Diese Verzollungsart

betrifft bisher primär den gewerblichen

Warenverkehr und wird oft durch spezialisierte

Zollagenten oder -broker durchgeführt.

Kommerzielle Sendungen unterliegen strengeren

Anforderungen, insbesondere hinsichtlich der

Beschreibung, der Klassifikation und dem

Wertnachweis der Ware, und anderen Kontrollen.

Die Anmeldung der Ware erfolgt beim Versand

mit DHL Express durch DHL als Verzollungsagent

in den USA. Die Zahlung der fälligen Abgaben

erfolgt gemäß des zwischen Versender und

Empfänger vereinbarten "Incoterm" (International

Commercial Terms). Dort ist festgelegt, wer für

die Kosten und Risiken während des Transports

von Waren verantwortlich ist – und eben wer für

die Verzollung zuständig ist.

Bis zum

Inkrafttreten der Executive Order gilt für

Sendungen aus der Europäischen Union noch die

derzeitige Regelung, dass Waren mit einem

geringen Wert (bis 800 USD) ohne Zollgebühren in

die USA importiert werden können. Mit den

Änderungen werden alle Importe, außer rein

private Sendungen mit Geschenken mit einem Wert

von unter 100 USD, zum 29. August 2025

zollpflichtig. Die Regelungen gelten für die USA

und Puerto Rico.

DHL verfolgt die weitere

Entwicklung sehr genau und steht – gemeinsam mit

seinen europäischen Partnern – in Kontakt mit

den US-Behörden. Ziel des Unternehmens ist, den

postalischen Warenversand in die USA so schnell

wie möglich wieder aufzunehmen.

Park & Plus - Ausflugstipps für die Ferien (7):

Ein Tag im Freizeitzentrum Xanten und im

Archäologischen Park Xanten

Ein Tag

in den Revierparks und Freizeitzentren des

Regionalverbandes Ruhr (RVR) ist wie ein kleiner

Urlaub. Und ein Ausflug zu den grünen

Erholungsinseln lässt sich bestens verbinden mit

einem Abstecher zu Museen, Schlössern und

Ausstellungen in der Umgebung. In den

Sommerferien stellt der idr wöchentlich einen

Tipp vor. Diesmal stehen das Freizeitzentrum

Xanten und der Archäologische Park des

Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) im Fokus.

Das Freizeitzentrum Xanten (FZX) ist ein

ideales Ziel für Familien. Rund um die beiden

großen Seen – Xantener Südsee und Xantener

Nordsee – gibt es weitläufige Badestrände mit

flachen Uferbereichen. Spielplätze und eine

Wasserspielzone sorgen dafür, dass es den

Jüngsten nicht langweilig wird. Auch wer es

sportlich mag, hat an den großen Badeseen viele

Möglichkeiten: Fahrten im Tret- oder Ruderboot

sind ebenso möglich wie Stand-up-Paddling und

Wasserski auf zwei Anlagen.

Abseits des

Wassers wartet u. a. eine Adventuregolf-Anlage

mit 18 naturnahen Bahnen. Wer sich vom Wasser

aufs Rad schwingt, ist in rund einer

Viertelstunde am LVR-Römermuseum. Dort tauchen

Besucherinnen und Besucher ein in die römische

Vergangenheit Xantens. Exponate zum Anfassen und

Ausprobieren, Hörspiele und viele Stationen für

Kinder bieten spannende Einblicke in das Leben

vor 2.000 Jahren.

Das Römermuseum ist

Teil des Archäologischen Parks. Auf dem Gelände

der römischen Stadt Colonia Ulpia Traiana machen

rekonstruierte Bauten wie Amphitheater,

Stadtmauer und Tempelanlagen das Leben im alten

Rom anschaulich. idr - Infos:

http://www.rvr.ruhr/ferientipps

Bundesministerin Bärbel Bas setzt

Sozialstaatskommission ein - Reformvorschläge

werden Ende 2025 vorgestellt

Berlin, 21. August 2025 -

Zur Erarbeitung von Vorschlägen für

einen modernen und entbürokratisierten

Sozialstaat unter Bewahrung des sozialen

Schutzniveaus hat Bundesministerin Bärbel Bas

eine erweiterte Regierungskommission mit

Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern

und Kommunen eingesetzt. Die

Sozialstaatskommission nimmt ihre Arbeit im

September auf und wird entsprechend des

Koalitionsvertrages bis Ende 2025 ihre

Ergebnisse in Form eines Abschlussberichts

vorlegen.

©

Foto F. Pinjo / BMAS.

Die Kommission wird vorhandene

Reformvorschläge für einen modernen Sozialstaat

und eine effiziente und bürgerfreundliche

Sozialverwaltung prüfen und priorisieren. In

Fachgesprächen werden Expertise und Vorschläge

der Sozialpartner, der Sozial- und

Wirtschaftsverbände, des Bundesrechnungshofs und

weiterer Stakeholder aus Wissenschaft und Praxis

einschließlich des Normenkontrollrats und der

Initiative für einen handlungsfähigen Staat

einbezogen.

Der Fokus liegt auf

steuerfinanzierten Leistungen wie Bürgergeld,

Wohngeld und Kinderzuschlag. Die Zusammenlegung

von Sozialleistungen, die Beschleunigung von

Verwaltungsabläufen und die Digitalisierung sind

weitere Aufgabenstellungen.

Die konkreten

Maßnahmenvorschläge sollen ab Anfang 2026 von

den fachlich zuständigen Ressorts umgesetzt

werden. Für Punkte, bei denen eine weitere

konzeptionelle Prüfung und Konkretisierung

notwendig ist, wird die Kommission Prüfaufträge

formulieren. Diese sollen ab Anfang 2026 in den

Ressorts konzeptionell weiterentwickelt und zur

Entscheidungsreife gebracht werden.

Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Bärbel

Bas:

„Wir haben einen starken Sozialstaat.

Wir müssen es jedoch schaffen, den Sozialstaat

und die Sozialverwaltung vor Ort

bürgerfreundlicher, wirksamer und effizienter zu

gestalten. Gleichzeitig muss das soziale

Schutzniveau bewahrt werden. Wer in Not gerät,

muss sich auf den Sozialstaat verlassen können,

ohne Wenn und Aber. Die staatliche Unterstützung

muss unbürokratisch und schnell erfolgen. Die

Kommission zur Sozialstaatsreform soll dazu

einen Beitrag leisten.“

Gemeinsame EU/USA-Erklärung zu transatlantischem

Handel und Investitionen

Die EU

und die USA haben eine Gemeinsame Erklärung

veröffentlicht, die einen Rahmen für einen

fairen, ausgewogenen und für beide Seiten

vorteilhaften transatlantischen Handel und

Investitionen schafft. Sie baut auf der

politischen Einigung von

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und

US-Präsident Donald Trump vom 27. Juli auf. Die

Erklärung (engl.) ist hier verlinkt.

Die transatlantischen Beziehungen sind

mit 1,6 Billionen Euro jährlich die wertvollsten

Wirtschaftsbeziehungen der Welt. Das Abkommen

sichert diese Beziehungen und Millionen

Arbeitsplätze in der EU. Vorhersehbarkeit,

Stabilität, Sicherheit Die

Kommissionspräsidentin betonte, dass die EU

stets das Beste für ihre Bürgerinnen, Bürger und

Unternehmen anstrebt:

„Im Angesicht einer

schwierigen Situation haben wir unseren

Mitgliedstaaten und unserer Industrie geholfen

und Klarheit und Kohärenz im transatlantischen

Handel wiederhergestellt. Das ist nicht das Ende

des Prozesses, sondern wir arbeiten weiterhin

mit den USA zusammen, um mehr Zollsenkungen zu

vereinbaren, um weitere Bereiche der

Zusammenarbeit zu ermitteln und mehr Potential

für das Wirtschaftswachstum zu schaffen.“

Strategisches Abkommen, von dem viele

Sektoren profitieren EU-Handelskommissar Maros

Šefčovič sagte mit Blick auf die intensive und

konstruktive Zusammenarbeit mit der

US-amerikanischen Seite: „Die Gemeinsame

Erklärung hat in einer Zeit, in der sich die

globale Handelslandschaft grundlegend verändert,

echtes Gewicht. Es ist ein ernstzunehmendes,

strategisches Abkommen – und wir stehen voll und

ganz hinter ihm.“

Šefčovič betonte, dass

ein breites Spektrum von Sektoren profitieren

wird – dazu gehören auch strategische

Wirtschaftszweige wie Autos, Arzneimittel,

Halbleiter und Holz. Ein Handelskrieg hätte

viel Schaden angerichtet Der

Handelskommissar fügte hinzu: „Die Alternative –

ein Handelskrieg mit Hochzöllen und politischer

Eskalation – würde Arbeitsplätze, Wachstum und

Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks

schädigen. Stattdessen müssen die EU und die USA

einen Weg der Zusammenarbeit einschlagen, der

auf unser gemeinsames Ziel der

Reindustrialisierung und Stärkung der

wirtschaftlichen Resilienz abgestimmt ist.“

Erster Schritt in einem fortlaufenden

Prozess In der Gemeinsamen Erklärung wird die

Verpflichtung beider Seiten dargelegt, auf die

Wiederherstellung von Stabilität und

Berechenbarkeit im Handel und bei den

Investitionen zwischen der EU und den USA zum

Nutzen von Unternehmen und Bürgern

hinzuarbeiten. Das ist der erste Schritt in

einem Prozess, der den Handel steigern und den

Marktzugang in weiteren Sektoren verbessern

wird.

Details Für die überwiegende

Mehrheit der EU-Ausfuhren, einschließlich

strategischer Sektoren wie Kraftfahrzeuge,

Arzneimittel, Halbleiter und Holz, gilt ein

Zollsatz von maximal 15 Prozent (all-inclusive,

beinhaltet also auch bestehende MFN-Zölle).

Sektoren, für die bereits

Meistbegünstigungstarife von 15 Prozent oder

mehr gelten, unterliegen keinen zusätzlichen

Zöllen.

Für Personenkraftwagen und

Kraftfahrzeugteile werden die 15 Prozent

parallel zum Start des EU-Verfahrens für

Zollsenkungen für US-Erzeugnisse gelten. Ab dem

1. September wird eine Reihe von Produktgruppen

von einer Sonderregelung profitieren, bei der

nur Meistbegünstigungstarife gelten. Dazu

gehören nicht verfügbare natürliche Ressourcen

(z. B. Kork), alle Flugzeuge und

Luftfahrzeugteile, Generika und ihre

Inhaltsstoffe sowie chemische Ausgangsstoffe.

Beide Seiten unternehmen ehrgeizige

Anstrengungen, um diese Regelung auf andere

Produktkategorien auszuweiten – ein wichtiges

Ergebnis für die EU. Die EU und die USA

beabsichtigen, ihre Volkswirtschaften vor

Überkapazitäten im Stahl- und Aluminiumsektor zu

schützen und an sicheren Lieferketten zu

arbeiten. Dazu gehört eine Zollkontingentslösung

für EU-Ausfuhren von Stahl und Aluminium und

deren Derivaten.

Nächste Schritte

Die Kommission wird mit Unterstützung der

EU-Mitgliedstaaten und des Europäischen

Parlaments und im Einklang mit den einschlägigen

internen Verfahren rasch die wichtigsten Aspekte

der Vereinbarung umsetzen. Die EU wird sich auch

an der Aushandlung eines Abkommens über einen

fairen, ausgewogenen und für beide Seiten

vorteilhaften Handel mit den USA im Einklang mit

dem vereinbarten Rahmen und den geltenden

Verfahren beteiligen.

Im Anschluss an

das politische Abkommen zwischen der EU und den

USA hat die EU mit Wirkung vom 7. August auch

die am 24. Juli 2025 angenommenen Maßnahmen zur

Wiederherstellung des Gleichgewichts

ausgesetzt. Hintergrund Die transatlantische

Partnerschaft ist eine Schlüsselfunktion des

Welthandels und die bedeutendste bilaterale

Handels- und Investitionsbeziehung weltweit.

Der Waren- und Dienstleistungsverkehr

zwischen der EU und den USA hat sich in den

vergangenen zehn Jahren verdoppelt und lag 2024

bei über 1,6 Billionen Euro. Der Warenhandel

betrug 867 Milliarden Euro, der Handel mit

Dienstleistungen 817 Milliarden Euro. Das sind

täglich mehr als 4,2 Milliarden Euro an Waren

und Dienstleistungen über den Atlantik.

Diese vertiefte und umfassende Partnerschaft

wird durch gegenseitige Investitionen

untermauert. Im Jahr 2022 investierten

Unternehmen aus der EU und den USA in die Märkte

der jeweils anderen Seite 5,3 Billionen Euro.

Rotbachsee droht umzukippen: Stadt Dinslaken

leitet Maßnahmen ein

Aktuell

droht der Rotbachsee aufgrund der andauernden

Hitze und des geringen Niederschlags der

vergangenen Wochen umzukippen. Mitarbeitende des

Lippeverbandes hatten den Angelsportverein ASV

Petri Heil vor Ort informiert, der umgehend die

Stadtverwaltung in Kenntnis gesetzt hatte.

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel veranlasste

sofortige Maßnahmen einzuleiten: „Ich danke dem

Verein für ihr rasches Handeln. Wir hoffen, dass

die freiwillige Feuerwehr Hiesfeld mit dem

Einleiten von Frischwasser Erfolg haben wird und

den Fischbestand sowie das Ökosystem retten zu

können.“

Einige Fische, darunter

Jungfische, Brassen und große Karpfen, treiben

bereits seit Dienstagmorgen (19.08.) an der

Wasseroberfläche, nun versucht die freiwillige

Feuerwehr Hiesfeld den verbliebenen Fischbestand

durch Rezirkulationsmaßnahmen und die Einleitung

von Frischwasser – rund 80 bis 96 Kubikmeter pro

Stunde - zu retten.

Der vom Lippeverband

gemessene Sauerstoffgehalt lag mit einem

Milligramm pro Liter bereits in einem sehr

kritischen Bereich (Der Grenzwert liegt bei 7

Milligramm pro Liter). Die Temperatur war mit 23

bis 24,5 Grad bei der Messung sehr hoch. Die

Wassereinleitung soll nun so lange

aufrechterhalten werden, wie nötig.

In

den kommenden Tagen werden Mitarbeitende der

Stadtverwaltung aus dem Fachdienst Tiefbau und

die freiwillige Feuerwehr den See beobachten und

prüfen, ob sich das Ökosystem durch die

Maßnahmen wieder erholt.

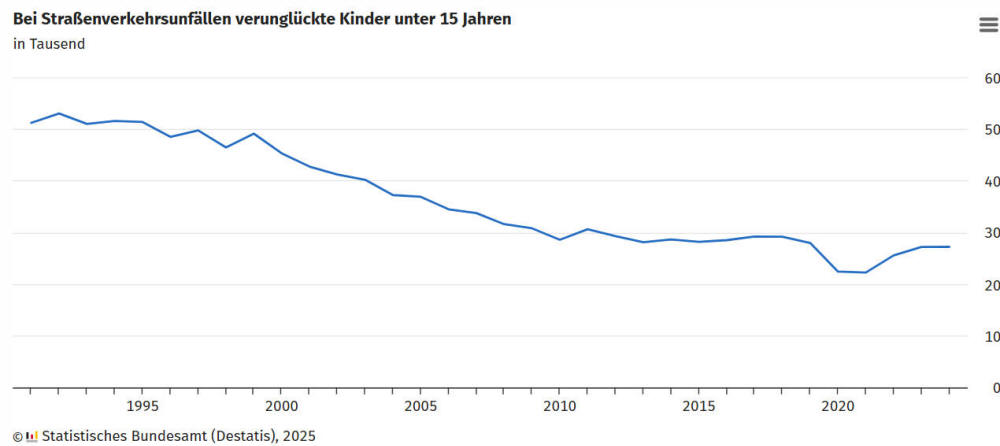

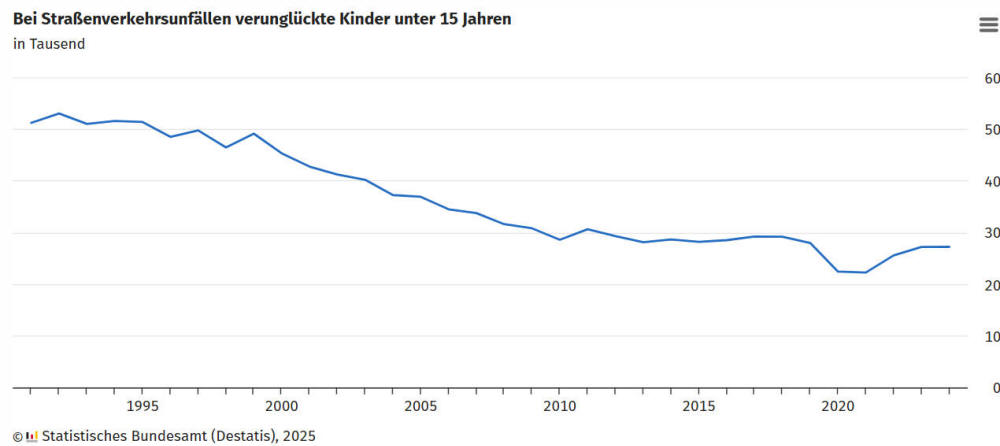

Wesel - „Schule hat begonnen“:

Verkehrssicherheit zum Start des neuen

Schuljahres

Mit Beginn des

neuen Schuljahres am Mittwoch, 27. August 2025,

kehren die Schüler*innen wieder in das Weseler

Straßenbild zurück. In Wesel besuchen rund 6.500

Kinder und Jugendliche eine Weseler Schule, rund

2.350 davon eine Grundschule.

556 Kinder

sind i-Dötzchen.

Für diese

Schul(weg)neulinge ist es das erste Mal, dass

sie überhaupt eine Schule besuchen. Außerdem

wechseln 565 Kinder von der Grundschule auf eine

weiterführende Schule und müssen sich an einen

neuen Schulweg gewöhnen. Daher ist vor allem in

den ersten Tagen und Wochen des neuen

Schuljahres die besondere Rücksichtnahme aller

Verkehrsteilnehmer*innen gefragt.

Die

Partner*innen für die Schulwegsicherung in Wesel

(Polizei Wesel, Kreisverkehrswacht, Schulamt des

Kreises Wesel, Schulleitungen, Stadt Wesel)

ergreifen deshalb verschiedene Maßnahmen, um

einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Um den

ersten Weg zur Schule zu erleichtern, wurden für

die Eltern Schulwegsicherungspläne ausgearbeitet

und über die Schulen verteilt.

Zudem

werden an folgenden Stellen im Stadtgebiet Wesel

Spannbänder mit der Aufschrift „Brems Dich! –

Schule hat begonnen.“ durch den ASG Wesel

aufgehängt: Schillstraße (stadteinwärts rechts

vor der Musik- und Kunstschule) B8 Reeser

Landstraße an der Fußgängerbrücke am

Schulzentrum (in Absprache mit Straßen NRW) B8

Höhe Lippesportplatz (stadteinwärts)

v.r.n.l.

Frank Schulten, Anne Jansen, Sandra Klingler,

Anna Kiesow, Rebecca Hohrein, Bürgermeisterin

Ulrike Westkamp, Kerstin Gelbke-Motte, Rainer

Benien, Andreas Westermann, Beatrix

Christodoulou, Urban Beckmann, Silke Swoboda,

Iris Overlöper (Vertreter*innen v. Polizei,

Kreisverkehrswacht, Stadt Wesel, Schulamt Kreis

Wesel)

Es wird ein verstärkter Einsatz

der städtischen Überwachungskräfte und des

Bezirksdienstes der Polizei Wesel an Schulen,

insbesondere an Grundschulen und auf Schulwegen

zur Kontrolle von Halt- und Parkverboten

durchgeführt. Dadurch sollen die Eltern für die

Benutzung der Hol- und Bringzonen sensibilisiert

werden.

Ferner werden in den nächsten

Wochen die städtischen Messfahrzeuge zur

Geschwindigkeitskontrolle im Umkreis der Weseler

Schulen, vor allem Grundschulen und auf

Schulwegen, eingesetzt.

Eine

Verkehrssicherheitsaktion/Anhalteaktion findet

vom 15. September 2025 bis zum 26. September

2025 in Kooperation mit der Polizei Wesel, den

Weseler Grundschulen und der Ordnungsbehörde der

Stadt Wesel statt. Hieran nehmen in diesem Jahr

vier Grundschulen bzw. 10 Klassen der

Jahrgangsstufe 3 mit rund 250 Schüler*innen

teil.

Durch diese Aktion sollen die

Kraftfahrzeugführer*innen durch den Einsatz der

Grundschüler*innen als „kleine

Hilfspolizist*innen“, die Denk- und Dankzettel

verteilen, für ihre gefahrene Geschwindigkeit

sensibilisiert werden.

An verschiedenen

Grundschulen besteht ein Lotsendienst. Dieser

erfolgt ehrenamtlich durch die Eltern und trägt

erheblich zur Steigerung der Verkehrssicherheit

für Grundschulkinder bei. Vor vielen Schulen

sind Fahrradstraßen geschaffen worden. Hier hat

der Radverkehr Vorrang und auf ihn ist besondere

Rücksicht zu nehmen. Auch bereits im

Vorschulalter und während des Schuljahres findet

immer wieder Verkehrs-/Mobilitätserziehung

statt.

Durch die Polizei Wesel, das

Schulamt des Kreises Wesel und die

Kreis-Verkehrswacht werden verschiedene

Aktionen, wie zum Beispiel Verkehrspuppenbühne,

„Sicherheit durch Sichtbarkeit“ und

Radfahrausbildung, durchgeführt.

Das

Schulamt setzt einen Schwerpunkt auf die

Umsetzung des Projektes „Rollerfit“ (erweiterte

Verkehrserziehung für Rollerfahrende). Hierfür

wurden durch Spenden Roller + Parcourzubehör

angeschafft. Die Schulen können über einen

QR-Code die Gegenstände ausleihen. Hierbei

werden sowohl die Schüler*innen als auch deren

Eltern für das richtige Verhalten im

Straßenverkehr und mögliche Gefahrenquellen

sensibilisiert.

Um allen Schüler*innen

die Möglichkeit der Schulung im Bereich

Mobilität anbieten zu können, werden noch

weitere Sponsoren gesucht. Ziel aller Maßnahmen

ist ein sicherer Start ins neue Schuljahr bzw.

ins Schulleben für die Schüler*innen in Wesel.

Außerdem gibt es seit 2019 einen noch immer

aktuellen Schulelternappell. Der Appell wurde

von der Kreisverkehrswacht initiiert.

In diesem Appell werden die Eltern gebeten,

folgende Punkte zu beachten: Verzichten Sie

bitte – wann immer möglich – darauf, Ihr Kind

mit dem Auto zur Schule zu bringen. Ist es nicht

zu vermeiden, lassen Sie Ihr Kind in

ausreichender Entfernung von der Schule

aussteigen.

Üben Sie mit Ihrem Kind

frühzeitig den Schulweg, zu Fuß und/oder mit dem

Fahrrad. Hat Ihr Kind die Radfahrprüfung

abgelegt, sollte es in der Lage sein,

selbständig mit dem Rad zur Schule zu fahren.

Lassen Sie Ihr Kind, wenn es sich sicher fühlt,

den Schulweg alleine bewältigen.

Ambulante Versorgung: Erste KVNO

„Startpraxis“ entsteht in Kleve

Lokale Versorgungsstrukturen stärken und

gleichzeitig ärztlichen Nachwuchs beim Schritt

in die Selbstständigkeit unterstützten – mit

ihrer ersten „Startpraxis“ möchte die

Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) in

Kleve gleich zwei Herausforderungen im

ländlichen Raum begegnen. Dafür richtet sie vor

Ort eine bestens ausgestattete Hausarztpraxis

ein. Unterstützt wird sie dabei von der Stadt

Kleve.

Zur Verbesserung der

hausärztlichen Versorgung entsteht in Kleve die

erste Startpraxis der KVNO.

Foto: aFotostock - stock.adobe.com

Dr.

med. Frank Bergmann, Vorstandsvorsitzender der

KV Nordrhein, erklärt das Konzept: „Wir bauen

eine moderne Praxisstruktur auf, die später von

Ärztinnen und Ärzten übernommen wird – eng von

uns begleitet und mit klarem Fokus auf

Selbstständigkeit. Unser Ziel ist es, frühzeitig

Strukturen dort zu schaffen, wo der Bedarf

wächst – und so die ambulante Versorgung vor Ort

langfristig zu stabilisieren. Die Startpraxis

verbindet Sicherstellungsaufgaben,

Nachwuchsförderung und moderne

Versorgungsansätze in einem Konzept.“

Vor

Ort sollen Patientinnen und Patienten, aber auch

Ärztinnen und Ärzte auf optimale Voraussetzungen

treffen. Von der Patientensteuerung über

Videosprechstunden bis zum

Self-Check-in-Terminal legt die KVNO von Beginn

an Wert auf moderne Räumlichkeiten, in denen die

Möglichkeiten der Digitalisierung ausgeschöpft

werden. Bereits im April 2026 sollen dort die

ersten Patientinnen und Patienten behandelt

werden.

Aufgebaut und betrieben wird die

Praxis zunächst durch die KVNO, die mit ihren

Fachleuten die anfangs angestellten Ärztinnen

und Ärzte eng beim Betrieb der Praxis begleiten.

Anschließend soll die Praxis dann nach einer

Anfangsphase übernommen und selbstständig

weitergeführt werden. Die enge Begleitung durch

die KVNO bietet dafür beste Startbedingungen.

„Mit der Etablierung der Startpraxis in

Kleve verbessern wir gezielt die hausärztliche

Versorgung in unserer Stadt. Als Stadtverwaltung

begrüßen wir das Engagement der Kassenärztlichen

Vereinigung Nordrhein in Kleve und unterstützen

das Vorhaben aktiv, zumal es sich um ein zeitnah

realisierbares Projekt mit unmittelbarem

Mehrwert handelt“, so Bürgermeister Wolfgang

Gebing.

„Hiermit endet das Engagement

der Stadt Kleve zur Stärkung der medizinischen

Versorgung allerdings nicht. Zusätzlich wird

sich die Stadt Kleve hinsichtlich der

Einrichtung eines medizinischen

Versorgungszentrums in kommunaler Trägerschaft

von externen Fachleuten beraten lassen, um die

Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens zu

ergründen“, sagt der Bürgermeister. Hierzu hat

der Rat der Stadt Kleve die Verwaltung

beauftragt. Stellenausschreibungen sind bereits

online

Ausführliche Informationen über

das moderne Konzept der Startpraxis bietet die

KV Nordrhein auf ihrer Internetseite. Unter

www.kvno.de/ueber-uns/kvno-startpraxis finden

sich sowohl alle Einzelheiten zur Startpraxis

als auch die entsprechenden

Stellenausschreibungen der KVNO für den Standort

Kleve.

Die MVZ MADERMA GmbH

eröffnet zum 01.10.2025 eine dermatologische

Facharztpraxis in der Kirchstr. 72 in

Duisburg-Homberg

Geschäftsführer

und ärztlicher Leiter Dr. Mario Mader: „In den

letzten Jahren hat die MVZ MADERMA GmbH die

dermatologische Versorgung am Niederrhein und im

westlichen Ruhrgebiet kontinuierlich und

erfolgreich ausgebaut.

Ein wohnortnahes

Behandlungsangebot für die Patientinnen und

Patienten unserer Region weiter zu etablieren

und zu verbessern bleibt auch in Zukunft unser

Ziel. Wir freuen uns sehr, nunmehr auch in

DuisburgHomberg präsentzu sein und dort die

dermatologische Versorgung langfristig

sicherstellen zu können.“

In der Praxis

wird ein qualifiziertes und hochmotiviertes Team

ein breites Spektrum dermatologischer Diagnostik

und Behandlung anbieten. Dazu Dr. Mader: „Neben

der konservativen Dermatologie werden operative

Eingriffe sowie die Lasermedizin Schwerpunkte

unserer Praxis in Duisburg-Homberg sein.“

Termine können ab sofort online über die

Homepage www.hautarzt-homberg.de vereinbart

werden. Über die MVZ MADERMA GmbH Die MVZ

MADERMA GmbH ist ein inhabergeführtes

medizinisches Versorgungszentrum mit Sitz in

Wesel am Rhein.

Derzeit bietet das MVZ

dermatologische Leistungen in insgesamt 8 Praxen

in Wesel, Xanten, Bocholt, Dinslaken, Goch und

Bottrop sowie einer Belegbettenabteilung im St.

Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort an. Um die

Versorgung der Patientinnen und Patienten

kümmern sich 39 Ärztinnen und Ärzte.

Anmeldungen für den diesjährigen

Klimaschutzpreis der Stadt Wesel noch bis zum

14. September möglich

In der Stadt Wesel wird auch im Jahr 2025 der

Klimaschutzpreis verliehen. In rund drei Wochen

endet die Bewerbungsfrist für den Weseler

Klimaschutzpreis 2025. Jetzt ist der optimale

Zeitpunkt, um sich zu bewerben.

In Wesel wird auch im Jahr 2025 der

Klimaschutzpreis verliehen

Egal ob

Einzelpersonen, Vereine, Unternehmen,

Personengruppen, Arbeitsgemeinschaften, Schulen,

KiTas oder sonstige Institutionen, alle können

sich noch bis Sonntag, 14. September 2025, um

den Klimaschutzpreis bewerben.

Das Klima

durch die Schaffung eines Arten- und

Klimaschutzwaldes nachhaltig verbessern,

Totholzhaufen und Nistkästen für vielfältige

Lebensräume bereitstellen, gebrauchte

Elektrogeräte aufbereiten oder Informationen

rund um Energiesparen und Abfallvermeidung

vermitteln. Um dem Klimawandel lokal zu

begegnen, braucht es kreative Ideen. Und auch

kleinere Initiativen können große Wirkung

entfalten.

Der Westenergie

Klimaschutzpreis prämiert bereits seit 30 Jahren

vielfältige Maßnahmen für natürliche Klima- und

Umweltbedingungen. Er würdigt damit das

bürgerschaftliche Engagement vor Ort. Die

Projekte müssen auf Weseler Stadtgebiet

umgesetzt sein. Projekte die bereits prämiert

wurden, können nicht noch mal eingereicht

werden.

Die Jury honoriert die drei

besten Projekte mit Geldpreisen. Dem Gewinner

winken 2.500,- €, der zweite und dritte Platz

erhalten jeweils 1.500,- € bzw. 1.000,- €. Der

Westenergie Klimaschutzpreis fördert das

Engagement von Bürgerinnen und Bürgern und

motiviert, sich für den Umweltschutz stark zu

machen. Die Einreichung der Bewerbungsunterlagen

ist bis zum 14. September 2025 unter https://klimaschutzpreis.westenergie.de/bewerbungsformular möglich.

Dort finden die Bewerber*innen auch die

geltenden Teilnahmebedingungen. Die

Preisverleihung findet am Donnerstag, 23.

Oktober 2025, 15 Uhr, im Weseler Rathaus

(Ratssaal) statt. Die Preisträger*innen müssen

damit einverstanden sein, dass ihr Name und Foto

und das Projekt in der Presse und im Internet

veröffentlicht werden. Der Rechtsweg ist

ausgeschlossen. Für Rückfragen steht

Klimaschutzmanager Ulrich Kemmerling zur

Verfügung (Telefon: 0281/203-2724 oder per

Mail: ulrich.kemmerling@wesel.de)

Die 10 besten Ideen für das Finale der

Klever Birne 2025 stehen fest!

Ressourcen klever teilen - gemeinsam

Nachhaltigkeit gestalten: 2025 steht der

Nachhaltigkeitswettbewerb Klever Birne ganz im

Zeichen der Tauschwirtschaft. Die Vorjury hat

aus 22 eingereichten Beiträgen die zehn

kreativsten Vorschläge zur gemeinschaftlichen

Nutzung von Ressourcen wie Mobilität, Raum,

Wissen und Zeit ausgewählt.

Die Top 10 der Klever Birne 2025. Foto: Claudia

de Kruijf / HSRW.

„Obwohl wir in diesem Jahr die Spielregeln

ein wenig enger gefasst und das Thema Sharing

Economy vorgegeben haben, haben wir ähnlich

viele Bewerbungen wie in den vergangenen zwei

Jahren erhalten“, freut sich Christina Martens,

auf Seiten der Hochschule Rhein-Waal (HSRW)

mitverantwortlich für die Durchführung der

Klever Birne.

„Die Bandbreite der

eingereichten Ideen war enorm“, ergänzt Pascale

van Koeverden von der Stadt Kleve. „Viele Ideen

tragen zu mehr als nur einem Nachhaltigkeitsziel

bei. Die Mehrheit der Vorschläge befasst sich

tatsächlich mit nachhaltigem Konsum und

Produktion, aber immer in Kombination mit

weiteren Aspekten, wie etwa Maßnahmen zum

Klimaschutz, weniger Ungleichheiten oder

hochwertiger Bildung.“

Beworben haben

sich neben Studierenden der HSRW auch einzelne

Bürger*innen, Unternehmen und Vereine. In den

Top 10 finden sich Ideen zu einem stadtweiten

Mehrwegsystem für Kaffeebecher, Tauschschränke

für Alltagsgegenstände in Ergänzung zu

bestehenden oder im Aufbau befindlichen

Bibliotheken der Dinge und ein Secondhand-Markt

in der Stadthalle. Eine Gruppe engagierter

Bürger*innen möchte ehrenamtliche

Quartiersarbeit leisten und gute Nachbarschaften

schaffen.

Ein Kollegenteam plant den

Aufbau eines für jeden*r zugänglichen lokalen

Umweltdatennetzwerks. Es werden Gärten gesucht

für die Pflanzung gemeinschaftlicher

Miniaturesswälder und Unterstützung für die

solidarische Landwirtschaft, bei der sich ein

Landwirt mit einer Gruppe privater Haushalte

zusammenschließt und nachhaltig Gemüse und Obst

produziert.

Die zehn Teams, darunter fünf

Projektgruppen von Studierenden bzw. ehemaligen

Studierenden der HSRW, bereiten sich derzeit auf

die Preisverleihung am 11. September 2025 vor.

Dann gilt es die Jury und auch das Publikum von

ihren Ideen in einem dreiminütigen Pitch zu

überzeugen. Zu gewinnen gibt es drei Preise, die

mit Geldbeträgen in Höhe von 1.000 € bis 2.000

€, einem Coaching und einer Urkunde ausgelobt

sind, sowie den Publikumspreis.

Bei der

Vorbereitung auf ihren Pitch erhalten sie

Unterstützung von der Stadt Kleve und dem

Projekt TransRegINT (Transformation der Region

Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit und

Teilhabe) der HSRW, die die Klever Birne in

diesem Jahr bereits zum dritten Mal in Folge

gemeinsam veranstalten.

Wer nun neugierig

geworden ist, kann sich in den kommenden Wochen

bis zur Preisverleihung der Klever Birne am 11.

September 2025 die Einzelvorstellungen der

diesjährigen Finalist*innen auf der Webseite von

TransRegINT – https://transform-hsrw.org/ – oder

auf den Social-Media-Kanälen von TransRegINT

anschauen und genauer informieren. Der Zugang

zur Preisverleihung ist kostenfrei, allerdings

wird um Anmeldung unter

https://transform-hsrw.org/pn_termin/klever-birne-preisverleihung/

gebeten.

Hintergrund

Der

Ideenwettbewerb „Klever Birne“ ist eine

Kooperation vom Projekt TransRegINT der

Hochschule Rhein-Waal mit der Stadt Kleve. Der

Nachhaltigkeitspreis wurde erstmals im Jahr 2023

vergeben. Ziel ist es unter anderem, die

Menschen in Kleve und Umgebung für Themen der

Nachhaltigkeit zu sensibilisieren und

Innovationsthemen zu identifizieren. Mit dem

Projekt ‚TransRegINT - Transformation der Region

Niederrhein: Innovation, Nachhaltigkeit,

Teilhabe‘ hat sich die Hochschule Rhein-Waal zum

Ziel gesetzt, den nachhaltigen Wandel in der

Region wissenschaftsbasiert mitzugestalten.

Gefördert wird das Projekt durch das

Programm ‚Innovative Hochschule‘ des

Bundesministeriums für Forschung, Technologie

und Raumfahrt. Diese Förderinitiative

unterstützt Hochschulen dabei, aus

Forschungserkenntnissen kreative Lösungen für

die drängenden Herausforderungen unserer Zeit zu

finden.

Bis Ende 2027 wird ‚TransRegINT‘

mit Fördergeldern in Höhe von knapp zehn

Millionen Euro gefördert. Dies ermöglicht es,

Lösungen zu erarbeiten, um die Zukunft in der

Region im Sinne der 17 Nachhaltigkeitsziele der

Vereinten Nationen zu gestalten.

Wesel: Vorverkauf für die neue Saison

2025/2026 im Städt. Bühnenhaus

Im September startet die neue Spielzeit des

Städtischen Bühnenhauses mit zahlreichen

Theater- und Konzertveranstaltungen. Der

Einzelkartenvorverkauf des Abonnementspielplanes

für das Schauspiel, Samstags- und

Sonntagsboulevard, Bühnenwelten und

Konzertreihe beginnt am kommenden Samstag, dem

23.08.2025.

Auch für das umfangreiche Angebot des

Kindertheaters gibt es ab diesem Tag Tickets.

Für die Sonderveranstaltungen startet der

Verkauf am Samstag, dem 30.08.2025. Für alle

Sparten können auch noch preisgünstige Abos

erworben werden.

Tickets sind an der

Theaterkasse im Centrum und im Online-Shop https://www.wesel.de/kultur-freizeit/staedtisches-buehnenhaus/online-tickets erhältlich.

Spieleabende für Erwachsene in der

Stadtbibliothek Dinslaken

Spielen verbindet und macht jede Menge Spaß! Wer

Lust hat, in geselliger Runde neue Brett- und

Kartenspiele zu entdecken, ist bei den

Spieleabenden in der Stadtbibliothek Dinslaken

genau richtig. Hier können sowohl

Neueinsteiger*innen als auch erfahrene

Spieler*innen spannende Titel ausprobieren,

gemeinsam lachen und vielleicht sogar den einen

oder anderen Sieg davontragen.

„Brettspiel Teddy“ alias Oliver Scholz stellt

die Spiele vor, erklärt die Regeln und gibt

hilfreiche Tipps. So bleibt mehr Zeit für das

Wesentliche: den gemeinsamen Spielspaß. Nach den

sommerlichen Spieleabenden im Museum

Voswinckelshof geht es ab September in der

Stadtbibliothek weiter.

Die Spieleabende

finden an folgenden Terminen immer mittwochs von

18:30 bis 21:30 Uhr statt: 3.9., 1.10., 5.11.

und 10.12. Die Teilnahme ist kostenlos, kleine

Snacks und Getränke stehen bereit.

Eine

Anmeldung ist ab sofort unter folgender

E-Mail-Adresse möglich: bibliothek@dinslaken.de

Ansprechpartnerin Silke Burkhardt

Stadtbibliothek Dinslaken Telefon: 02064 66275

Silke.burkhardt@dinslaken.de

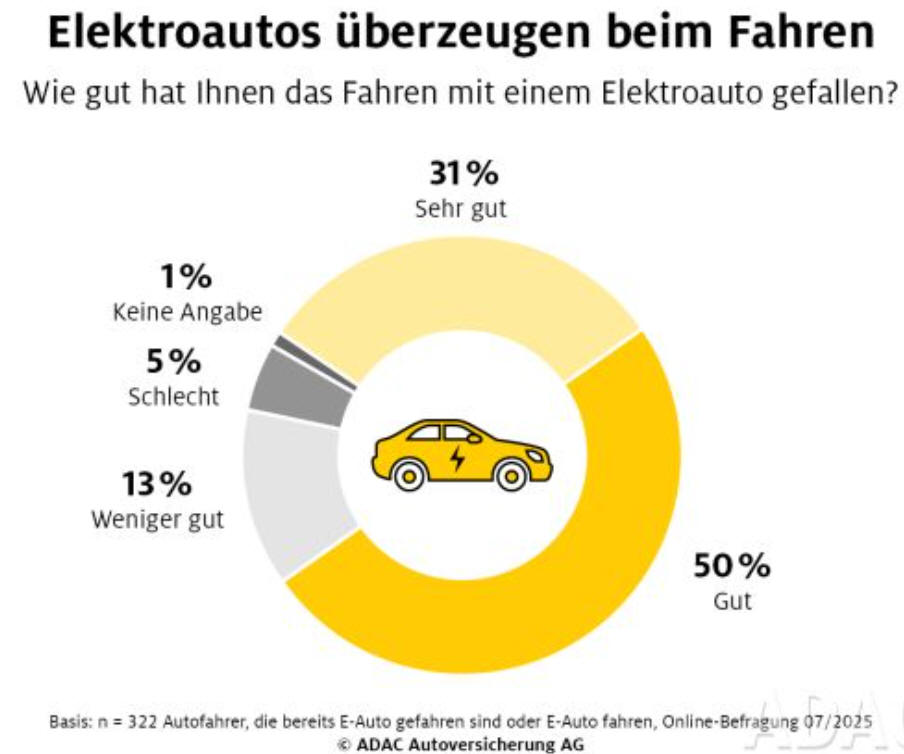

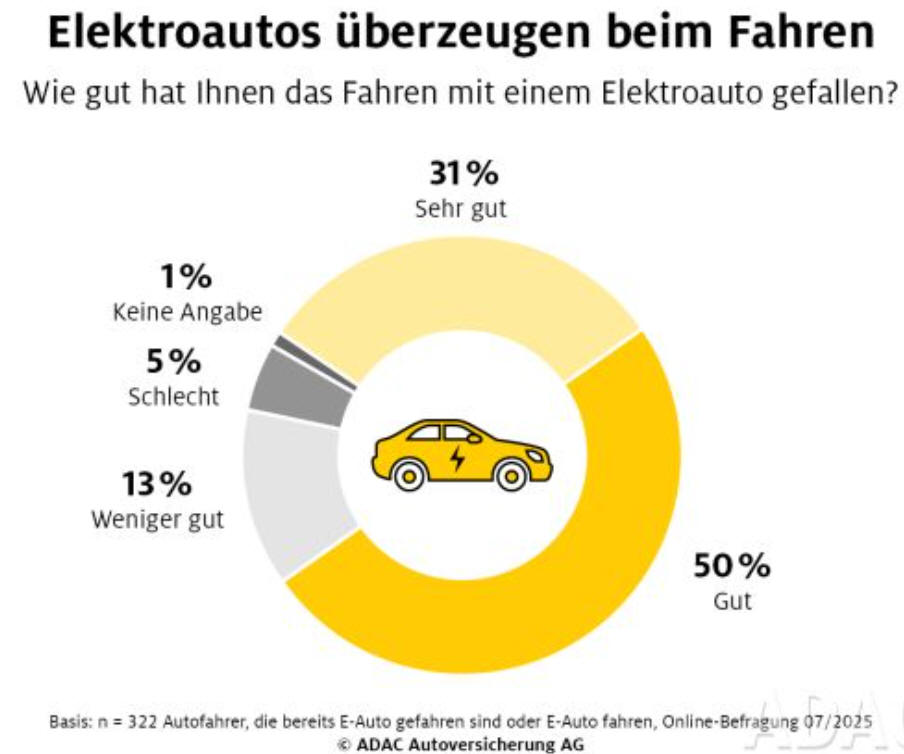

ADAC:

Elektroautos überzeugen beim Fahren

Umfrage der ADAC

Autoversicherung: 81 Prozent gefällt das Fahren

mit E-Autos / Größere Fahrzeugauswahl und

bessere Akkus machen Stromer attraktiver / Treue

zur Automarke und Versicherung nicht gesichert

(ADAC Autoversicherung AG) Wer schon einmal

am Steuer eines Elektroautos saß, zeigt sich

davon fast immer angetan. Das ist das Ergebnis

einer repräsentativen bundesweiten Umfrage der

ADAC Autoversicherung. Demnach sagen 81 Prozent

der Autofahrer, die bereits ein Elektroauto

gefahren sind, dass es ihnen gut oder sehr gut

gefallen habe.

Größere Fahrzeugauswahl

macht Umstieg attraktiver

Aktuell sind

elektrisch angetriebene Fahrzeuge wieder im

Kommen. Im ersten Halbjahr 2025 waren laut

Kraftfahrt-Bundesamt 17,7 Prozent aller in

Deutschland neu zugelassenen Pkw Elektroautos.

Europaweit überschritten die E-Autos nach einer

Analyse der Unternehmensberatung PwC erstmals

die Millionenmarke bei den Neuzulassungen – ein

Plus von 25 Prozent gegenüber dem

Vorjahreszeitraum.

Die Umfrage der ADAC

Autoversicherung befasst sich auch mit den

Gründen für den Aufwärtstrend. Ausschlaggebend

ist nach Einschätzung der meisten Autofahrer (76

Prozent) vor allem die größer gewordene Auswahl

an Elektroautos. Zudem sehen die

Umfrageteilnehmer Verbesserungen bei den Akkus.

So führen 61 Prozent den Aufschwung bei den

Stromern auf die höheren Reichweiten und

kürzeren Ladezeiten durch die weiterentwickelten

Antriebsbatterien zurück.

Nur jeder

Dritte will der Automarke treu bleiben

Ob

Autofahrer bei einem Wechsel auf ein Elektroauto

bei ihrer derzeitigen Automarke und

Kfz-Versicherung bleiben würden, ist für viele

offen. Lediglich 31 Prozent derjenigen, die

aktuell kein Elektroauto fahren, geben an, dass

sie ihrer Automarke auch mit einem E-Auto treu

bleiben würden.

34 Prozent neigen

dagegen zum Wechsel der Marke. Etwa ein weiteres

Drittel (35 Prozent) zeigt sich unentschlossen

bzw. macht hierzu keine Angabe. Etwas größer ist

die Treue der Verbraucher bei der

Kfz-Versicherung. Immerhin 58 Prozent der

Befragten ohne Elektroauto würden auch mit einem

Stromer bei ihrem bisherigen Versicherer

bleiben.

Versicherungsschutz soll Schutz des Akkus

beinhalten

Nicht verzichten möchte die große

Mehrheit in jedem Fall auf einen Schutz für die

Antriebsbatterie eines elektrischen Fahrzeugs.

Für 72 Prozent aller Befragten wäre ein

Versicherungsschutz für den Akku wichtig. Dieser

gilt als das Herzstück und das teuerste Bauteil

eines Elektroautos. Ein Austausch kann bis zu

20.000 Euro oder sogar mehr kosten. Die ADAC

Autoversicherung empfiehlt daher Käufern von

E-Autos, darauf zu achten, dass der

Versicherungsschutz eine sogenannte

Allgefahrendeckung für den Akku beinhaltet.

Probefahrt für Kaufentscheidung wichtig

Die Umfrage der ADAC Autoversicherung zeigt

auch, wie wichtig Probefahrten für den Kauf

eines Elektroautos sind. 86 Prozent der

Autofahrer würden ohne Probefahrt kein E-Auto

kaufen. Für 78 Prozent müsste die gewünschte

Testfahrt auch das Laden des Fahrzeugs

beinhalten. 70 Prozent würden sogar gerne

mehrere Probefahrten machen bevor sie sich zum

Kauf eines Elektroautos entscheiden.

Für

die Umfrage der ADAC Autoversicherung hat das

Institut Norstat im Juli 2025 insgesamt 1071

Autofahrer ab 18 Jahren online befragt, die beim

Abschluss einer Kfz-Versicherung (Mit-)

Entscheider sind.

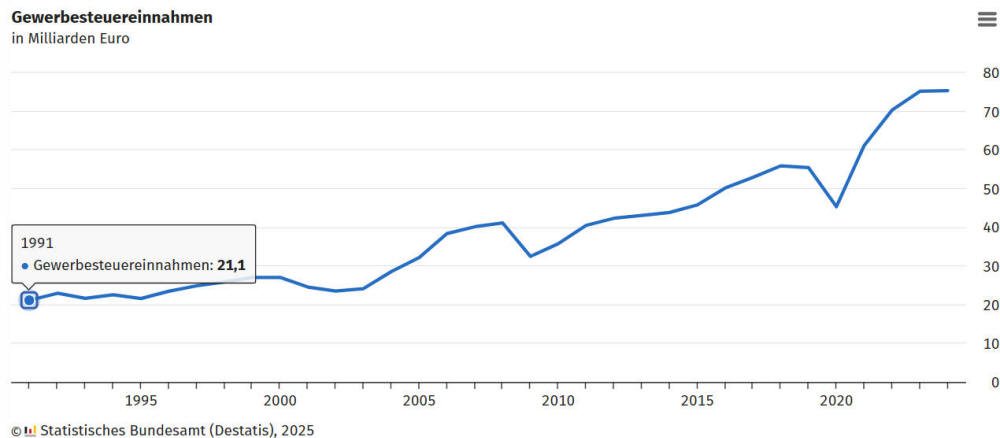

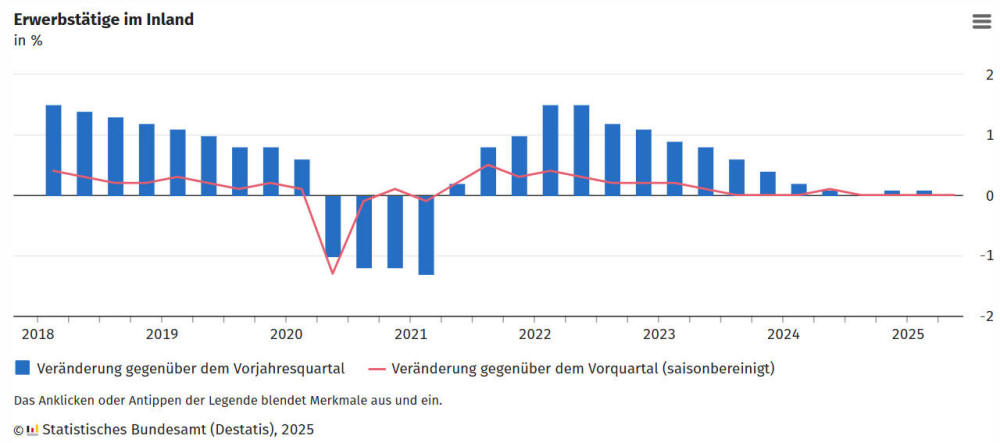

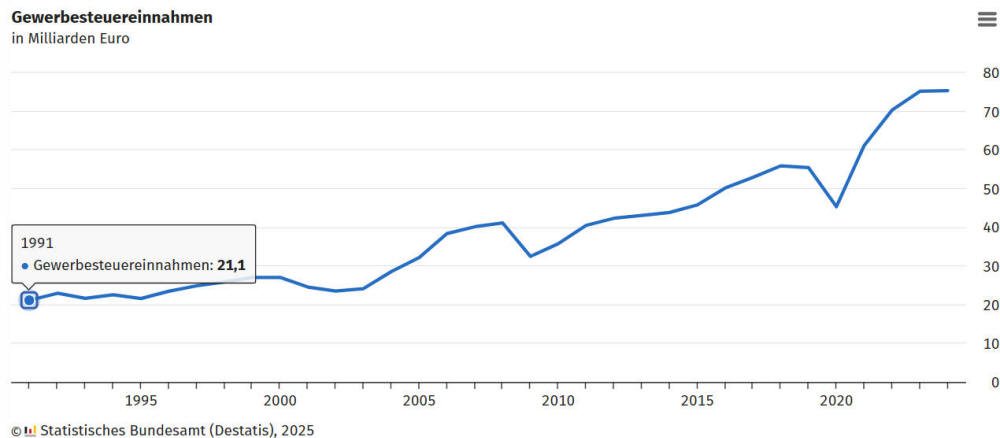

Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 um 0,2 %

höher als im Vorjahr

•

Gewerbesteuereinnahmen steigen – wenn auch nur

geringfügig – im vierten Jahr in Folge auf einen

neuen Höchststand

• Mehr als die Hälfte der

Bundesländer verzeichnet gegenüber dem Vorjahr

rückläufige Einnahmen aus der Gewerbesteuer

• Grundsteuereinnahmen nehmen gegenüber dem

Vorjahr zu

Die Gemeinden in Deutschland

haben im Jahr 2024 rund 75,3 Milliarden Euro an

Einnahmen aus der Gewerbesteuer erzielt. Dies

bedeutet ein leichtes Plus von rund 0,2

Milliarden Euro oder 0,2 % gegenüber dem

Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) mitteilt. Damit wurde auch 2024 ein

neuer Rekord bei den Gewerbesteuereinnahmen

erreicht. Nach einem Rückgang im ersten

Corona-Jahr 2020 waren die

Gewerbesteuereinnahmen bereits in den Jahren

2021 bis 2023 auf neue Höchststände seit Beginn

der Zeitreihe im Jahr 1991 gestiegen.

Unter den Flächenländern verzeichneten

Mecklenburg-Vorpommern mit +9,8 % und

Rheinland-Pfalz mit +9,0 % die höchsten Anstiege

bei den Gewerbesteuereinnahmen. Bei den

Stadtstaaten hatte nur Bremen einen Zuwachs in

Höhe von +13,5 %. Dennoch verzeichnete mehr als

die Hälfte der Bundesländer gegenüber dem

Vorjahr rückläufige Gewerbesteuereinnahmen.

Unter den Flächenländern war dies allen voran

Sachsen-Anhalt mit -9,9 %, gefolgt von Saarland

und Thüringen mit jeweils ‑5,0 %.

Bei

den Stadtstaaten verbuchten Hamburg mit -9,3 %

und Berlin mit -3,2 % Rückgänge. Einnahmen aus

der Grundsteuer B steigen um 3,8 % Die Einnahmen

der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das

Vermögen der land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024

insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein

Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr.

Einnahmen aus der

Grundsteuer B steigen um 3,8 %

Die Einnahmen

der Gemeinden aus der Grundsteuer A, die auf das

Vermögen der land- und forstwirtschaftlichen

Betriebe erhoben wird, betrugen im Jahr 2024

insgesamt 0,4 Milliarden Euro. Das war ein

Anstieg um 2,9 % zum Vorjahr. Aus der

Grundsteuer B, die auf Grundstücke außerhalb der

Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, nahmen

die Gemeinden im Jahr 2024 insgesamt 15,6

Milliarden Euro ein, das war ein Plus von 3,8 %.

Seit 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer

auf Basis reformierter Regeln und neu

festgesetzter Hebesätze erhoben. Hintergrund ist

die sogenannte Länderöffnungsklausel bei der

Grundsteuer, die im Rahmen der Grundsteuerreform

eingeführt wurde und von der inzwischen einige

Bundesländer Gebrauch gemacht haben.

Insgesamt nur 0,8 % mehr Einnahmen aus Grund-

und Gewerbesteuer

Insgesamt erzielten die

Gemeinden in Deutschland im Jahr 2024 Einnahmen

aus den Realsteuern, das heißt aus Grund- und

Gewerbesteuer, von rund 91,4 Milliarden Euro.

Gegenüber 2023 war dies ein Anstieg um 0,8

Milliarden Euro beziehungsweise 0,8 %.

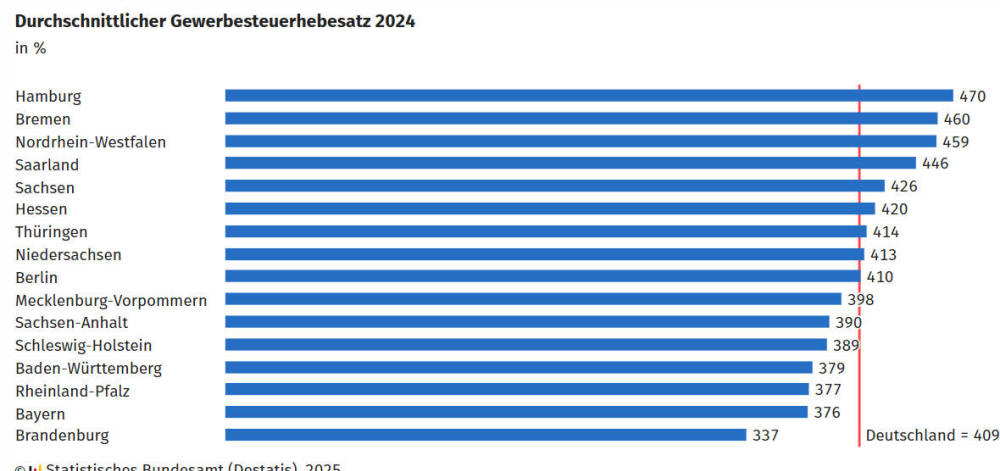

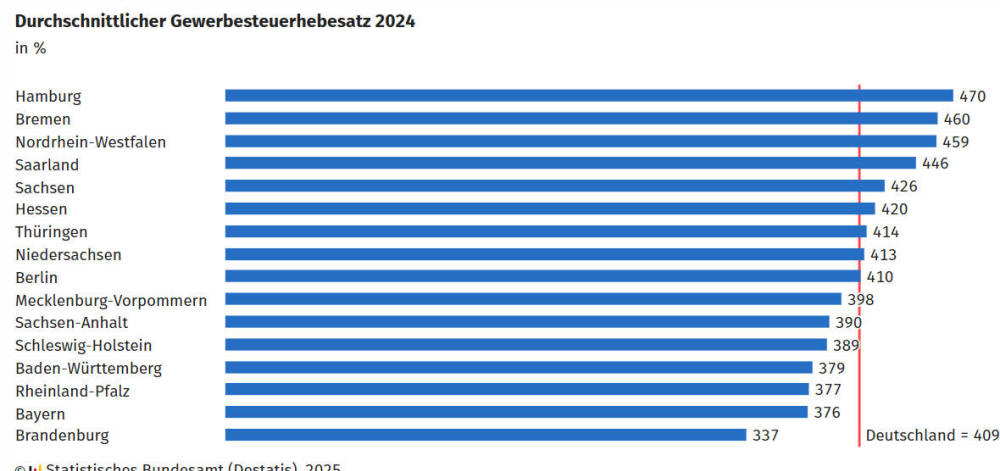

Durchschnittlicher Gewerbesteuerhebesatz leicht

gestiegen

Die von den Gemeinden

festgesetzten Hebesätze zur Gewerbesteuer sowie

zur Grundsteuer A und B entscheiden maßgeblich

über die Höhe ihrer Realsteuereinnahmen.

Im Jahr 2024 lag der durchschnittliche

Hebesatz aller Gemeinden in Deutschland für die

Gewerbesteuer bei 409 % und damit

2 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Bei der

Grundsteuer A stieg der durchschnittliche

Hebesatz im Jahr 2024 gegenüber 2023 um

7 Prozentpunkte auf 362 %. Der durchschnittliche

Hebesatz der Grundsteuer B

erhöhte sich im selben

Zeitraum um 13 Prozentpunkte auf 506 %.

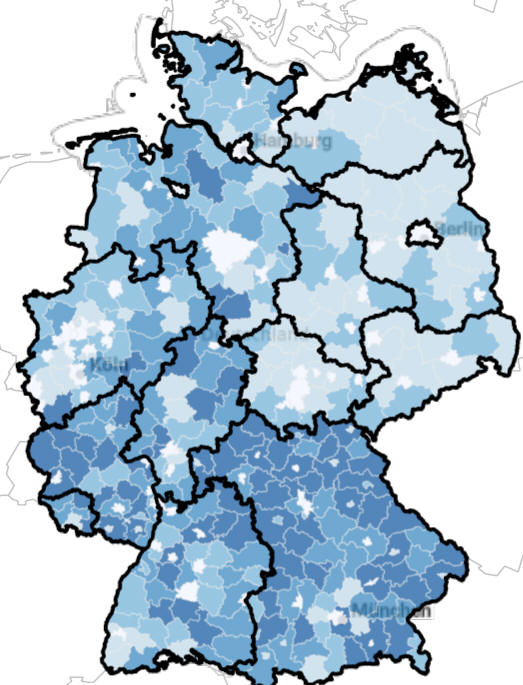

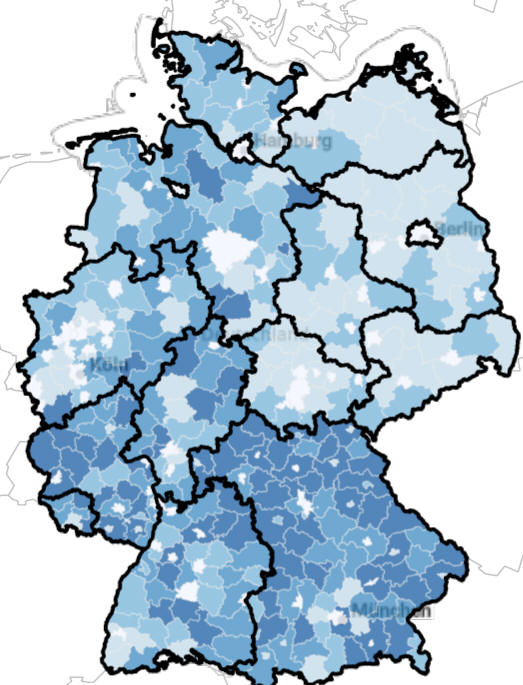

NRW: Pkw-Dichte steigt im Vergleich zum

Vorjahr um 0,6 % leicht an

*

Deutschlandweiter Anstieg von 0,3 % zum

01.01.2025.

* Pkw-Dichte in Deutschland

steigt stetig seit 2008.

* NRW: Kreis

Euskirchen mit höchster und Gelsenkirchen mit

niedrigster Pkw-Dichte.

Mit 590 Pkw je

1.000 Einwohnerinnen und Einwohner lag NRW zum

Stichtag 01.01.2025 gleichauf mit dem

bundesdeutschen Durchschnitt. Wie Information

und Technik Nordrhein-Westfalen als

Statistisches Landesamt anlässlich der

Aktualisierung des Regionalatlas Deutschland

mitteilt, stieg die Pkw-Dichte damit im

Vergleich zum Vorjahr von 586 Pkw je 1.000

Einwohnerinnen und Einwohnern um 0,6 Prozent

leicht an.

Der Kreis Euskirchen wies im

Vergleich der Kreise und kreisfreien Städte in

NRW mit über 800 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und

Einwohnern die höchste Pkw-Dichte auf und lag

damit auch deutschlandweit auf dem zweiten

Platz. Dies ist auf einige größere Unternehmen

in der Autovermietungsbranche zurückzuführen.

Die kreisfreie Stadt Gelsenkirchen hatte mit 476

Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern die

niedrigste Pkw-Dichte in NRW.

Deutschlandweit ist die Pkw-Dichte zum

01.01.2025 angestiegen

Zum Stichtag

01.01.2025 stieg die Pkw-Dichte bundesweit auf

durchschnittlich 590 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen

und Einwohner an, was einer Steigerung von

0,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr (588)

entspricht. Damit stieg die Pkw-Dichte in

Deutschland stetig seit 2008.

Pkw-Dichte

bei mehr als zwei Drittel der Bundesländer

angestiegen

Auf Ebene der Bundesländer waren

räumliche Unterschiede erkennbar: Während der

Süden Deutschlands durchschnittlich 628 Pkw je

1.000 Einwohnerinnen und Einwohner registrierte,

waren es im Osten durchschnittlich 511 Pkw. Im

Ost-West-Vergleich fällt auf, dass der Westen

mit durchschnittlich 598 Pkw je 1.000

Einwohnerinnen und Einwohner eine höhere

Pkw-Dichte aufwies als der Osten. Am niedrigsten

war die Pkw-Dichte in Berlin mit 334 Pkw je

1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern; das

Saarland wies mit 646 die höchste Pkw-Dichte

auf.

Während die Pkw-Dichte bei etwas mehr als

zwei Drittel der Bundesländer im Vergleich zum

Vorjahr anstieg, sank diese in Hamburg, Bremen,

Hessen und Berlin. Wolfsburg weiterhin mit

höchster Pkw-Dichte Wolfsburg hatte zum

01.01.2025, wie im Vorjahr, die höchste

Pkw-Dichte. Diese sank gegenüber dem 01.01.2024

von 965 auf 956 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und

Einwohner. Neben Berlin lag der niedrigste Wert

der Pkw-Dichte in der kreisfreien Stadt Leipzig

mit 384 Pkw je 1.000 Einwohnerinnen und

Einwohner.

|

Kreise und kreisfreie Städte |

Pkw-Bestand je 1.000 EW am 01.01. |

|

Anzahl |

|

Kleve, Kreis |

636 |

|

Rhein-Kreis Neuss |

616,6 |

|

Viersen, Kreis |

655,9 |

|

Wesel, Kreis |

651,7 |

Bis zu 220 neue Arbeitsplätze: Moers setzt

starkes Zeichen in Genend

Die

Wirtschaftsförderung der Stadt Moers hat drei

städtische Grundstücke im Gewerbepark Genend für

insgesamt knapp eine Million Euro verkauft und

damit den Weg für bis zu 220 neue Arbeitsplätze

geebnet.

Auf rund 22.000 Quadratmetern

werden sich Drifte Wohnform (mit Verwaltung,

Lager, Logistik, Dienstleistungen), die

Ratiodata SE/Unternehmensgruppe Niedermaier

Invest mit ihrer Niederlassung aus Duisburg

(Services rund um die Digitalisierung) sowie ein

etablierter, regionaler Gesundheitsdienstleister

(mit Herstellung, Lagerung und Logistik von

Arzneimitteln) ansiedeln.

Moers hält

starke Unternehmen in der Stadt und gibt ihnen

Raum für Entwicklung. Das neue Unternehmen

bereichert das starke IT-Mittelstandsprofil der

Stadt. Mit den Grundstücksverkäufen hat die

Wirtschaftsförderung einen Impuls für Wachstum

und Beschäftigung gesetzt. Weitere stehen kurz

vor dem Abschluss.

Kreis Wesel saniert Radwege und

Fahrbahnschäden auf der Nordstraße/Auedamm (K7)

in Wesel

Der Kreis Wesel

beginnt am Montag, 1. September 2025, mit der

Sanierung der rund 1,6 Kilometer langen

beidseitigen Radwege entlang der Nordstraße

zwischen der Reeser Landstraße (B8) und der

Emmericher Straße (L7). Die Arbeiten sollen

voraussichtlich bis Freitag, 13. Oktober 2025,

abgeschlossen sein.

Während der Bauzeit

wird die Nordstraße für den Durchgangsverkehr

als Einbahnstraße ausgewiesen. Im ersten

Bauabschnitt (nördlicher Geh- und Radweg) bleibt

die Fahrtrichtung von der Reeser Landstraße (B8)

zur Emmericher Straße (L7) geöffnet.

Im

zweiten Bauabschnitt (südlicher Geh- und Radweg)

wird die Fahrtrichtung umgekehrt – dann ist die

Strecke von der L7 in Richtung B8 befahrbar. Für

den jeweils gesperrten Fahrtrichtungsverkehr

wird eine weiträumige Umleitung über das

umliegende Straßennetz eingerichtet. Der Rad-

und Fußgängerverkehr wird während der gesamten

Bauzeit wechselseitig aufrechterhalten. Auch

alle querenden und einmündenden Straßen bleiben

geöffnet.

Informationen zu

Ersatzhaltestellen des öffentlichen Busverkehrs

werden an den jeweils betroffenen Haltestellen

gesondert bekannt gegeben. Im Rahmen der

Gesamtmaßnahme werden zudem zwei Fahrbahnschäden

am Auedamm saniert. Dort kommt eine temporäre

Ampelanlage zum Einsatz, um den Verkehr im

Wechselbetrieb zu regeln.

Die Sanierung

der Radwege sowie die Beseitigung der

Fahrbahnschäden an der Kreisstraße 7 sind ein

weiterer wichtiger Schritt zur Verbesserung der

Verkehrsinfrastruktur im Kreis Wesel und dienen

der Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle

Teilnehmenden.

Mit der Durchführung der

Arbeiten wurde nach öffentlicher Ausschreibung

die Firma Eurovia aus Bottrop beauftragt. Der

Kreis Wesel dankt allen Verkehrsteilnehmenden

für ihr Verständnis und ihre Geduld während der

Bauphase.

Kleve: Mit Kostüm und Fantasie – Kinder

erleben Theater hautnah

Mi., 03.09.2025 -

16:30 - Fr., 30.01.2026 - 17:30 Uhr

Theater erleben mit allem, was dazugehört:

Kostüme anprobieren, in neue Rollen schlüpfen,

sich mit Bewegung und Stimme ausdrücken,

gemeinsam fantasievolle Geschichten erfinden –

und das alles mit ganz viel Spaß! In diesem Kurs

entdecken Kinder von 7 bis 9 Jahren spielerisch

die bunte Welt des Theaters.

Sie können ausprobieren, was in ihnen steckt,

sich kreativ entfalten und dabei im geschützten

Rahmen Selbstvertrauen und Teamgeist entwickeln.

Der Kurs startet am 03. September und läuft bis

Ende Januar 2026 immer mittwochs von 16.30 –

17.30 Uhr in der Ackerstraße 50-56 in Kleve.

Moerser Hitzeknigge 2025: Wo’s kühl bleibt

und Wasser fließt

Hohe Temperaturen an heißen

Sommertagen stellen besonders für ältere und

hitzeempfindliche Menschen eine große Belastung

dar. Um die Bevölkerung zu sensibilisieren und

konkrete Unterstützung zu geben, hat die Stadt

Moers ihren bewährten ‚Hitzeknigge‘ überarbeitet

und um neue Angebote ergänzt.

Die aktualisierte Broschüre – auf Grundlage von

Empfehlungen des Umweltbundesamtes, individuell

auf Moers zugeschnitten – enthält neben

allgemeinen Tipps zum Umgang mit Hitze - wie

luftige Kleidung, ausreichende

Flüssigkeitszufuhr, angepasste Ernährung und

wirksame Erste-Hilfe-Maßnahmen - auch ganz

praktische Hinweise für den Alltag in Moers. Neu

ist eine digitale Karte mit kühlen Orten in

Moers.

Sie zeigt sowohl öffentliche

Gebäude mit klimatisierten oder angenehm

temperierten Räumen als auch schattige Plätze im

Freien. Ebenfalls eingetragen sind die

Trinkbrunnen am Rathaus, am Skatepark im

Freizeitpark und am Kö. Hier kann kostenlos

frisches Wasser getankt werden.

Für

unterwegs gibt es die Informationen jetzt auch

mobil: In der App ‚Gut versorgt in Moers‘ steht

ab sofort eine ‚Hitzekachel‘ bereit. Darüber

kommt man zu schnellen Tipps, zur Karte der

kühlen Orte und zu weiteren Hinweise zum

Hitzeschutz. Darüber hinaus bietet sie weitere

Informationen zu Gesundheit, Pflege und

Freizeitangeboten in Moers.

Mit der

kostenlosen App sind ältere Menschen aus Moers

immer gut informiert und versorgt.

Alle Infos, der aktuelle Hitzeknigge und die

Karte, sind online abrufbar.

Moers: Briefwahlunterlagen online

beantragen

Die

Wahlbenachrichtigungen für die Kommunalwahlen

und die Integrationsratswahl wurden ab Dienstag,

12. August, verschickt. Für die

Postleitzahlbezirke 47445 und 47447 sind die

Benachrichtigungen bereits am Samstag, 9.

August, auf den Weg an die Wahlberechtigten

gegangen.

Die Wählerinnen und Wähler

müssen jedoch nicht auf die Post warten: Die

Briefwahl - sowohl für die Kommunalwahlen als

auch für die Integrationsratswahl - kann ab

sofort bequem online beantragt werden

Weitere Informationen zur Briefwahl.

Kommunalwahl 2025 - Briefwahlunterlagen online

beantragen.

Integrationsratswahl 2025 - Briefwahlunterlagen

online beantragen.

Kommunalwahl: Social-Media-Reihe der Stadt

informiert leicht verständlich

Kleve: Notreparatur einer Gasleitung:

Straße Brücktor voll gesperrt

Im

Rahmen einer Notmaßnahme musste die Straße

Brücktor am Dienstag voll gesperrt werden. Bild:

mpix-foto - stock.adobe.com Für die dringende

Reparatur einer schadhaften Gasleitung muss die

Straße Brücktor in Kleve ab sofort voll gesperrt

werden.

Die Sperrung bezieht sich auf

den Bereich unmittelbar vor der Hausnummer

Brücktor 3, unweit der Einmündung zur

Grabenstraße. Aus Richtung Stadthalle bleibt die

Einmündung zur Grabenstraße befahrbar, sodass

der Straßenverkehr hierüber abfließen kann.

Für Verkehr in Richtung Stadthalle wird ab

dem Kreisverkehr Kalkarer Straße eine Umleitung

über die Kermisdahlstraße, Königsgarten und

Wasserstraße eingerichtet. Fußgängerinnen und

Fußgänger können die Baustelle auf der Straße

Brücktor passieren. Voraussichtlich dauern die

Arbeiten bis zur Mitte der kommenden Woche an.

Lebendige Stadtgeschichte: Stadtarchiv

Kleve erhält beeindruckende Postkartensammlung

Alexander Ahrens übergibt die umfangreiche

Sammlung an Archivleiterin Katrin Bürgel.

Durch eine beachtliche Schenkung ist das Klever

Stadtarchiv seit kurzem um zahlreiche Ansichten

und Motive unserer Stadt reicher. Die Sammlung

umfasst unzählige historische Postkarten und

Fotos mit Motiven aus der Stadtgeschichte.

Sie wurde von Rolf Ahrens angelegt, der im

letzten Jahr verstorben ist. Rolf Ahrens leitete

lange das Bestattungshaus Ahrens in Kleve. Er

begann 1987 den Aufbau seiner Sammlung mit

Postkarten der 1960er-Jahre. Danach erweiterte

er sie stetig durch Ankäufe in Antiquariaten,

auf Ansichtskartenbörsen und im Internet.

Außerdem erhielt er Fotoalben von seinen

Kundinnen und Kunden. Bereits vor 30 Jahren

präsentierte Rolf Ahrens seine Bilder in der

Ausstellung „Gruß aus Kleve“ in der Schwanenburg

sowie 2004 in der Ausstellung „Cleve - Fotos

erzählen Stadtgeschichte“ in der Klever

Stadtbücherei.

Die Sammlung besteht aus

27 Alben, die Bilder seit Ende des 19.

Jahrhunderts enthalten. Der Kurort „Bad Cleve“,

aber auch die Zerstörung der Stadt im Zweiten

Weltkrieg und Ansichten aus der zweiten Hälfte

des 20. Jahrhunderts gehören zu den Motiven.

Sogar einige historische Dokumente wie ein

Geldschein über 500 Millionen Mark für den Kreis

Cleve (1924) oder eine Lebensmittelkarte für den

Bezug von Kartoffeln (1948/49) finden sich

darin.

Postkarte Sammlung Rolf Ahrens

Um die

Postkarten- und Fotosammlung nach dem Tod seines

Vaters gesamtheitlich für die Stadt Kleve zu

erhalten, bot Alexander Ahrens sie dem

Stadtarchiv als Schenkung an. Archivleiterin

Katrin Bürgel nahm das Angebot gerne an: „Gerade

Fotos erzählen eine lebendige Geschichte und

sind für den Einsatz in archivpädagogischen

Projekten hervorragend geeignet. Diese wertvolle

Ergänzung zu den Beständen des Stadtarchivs

ermöglicht es, die Entwicklung der Stadt

anschaulich zu dokumentieren.“

Die

Sammlung Rolf Ahrens kann zu den Öffnungszeiten

im Stadtarchiv Kleve, Triftstraße 33, eingesehen

werden. Dienstags bis freitags öffnet das

Stadtarchiv von 09:00 bis 13:00 Uhr, dienstags

und donnerstags ist zusätzlich nachmittags von

14:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Kontakt zum

Stadtarchiv: Tel. 02821-84700 oder per E-Mail:

stadtarchiv@kleve.de

Klever

Schuh-Geschichte kennenlernen

Im 19. Jahrhundert entwickelte sich Kleve zu

einem Zentrum der Schuhproduktion. Bis zum

Zweiten Weltkrieg prägten über 50 Schuhfabriken

mit mehreren Tausend Beschäftigten die Stadt –

rund 6.000 „Schüsterkes“ fanden hier Arbeit.

Schuhfabrik Hoffmann circa 1950 - Bild Paul

Theissen

Diese bewegte

Industriegeschichte steht im Mittelpunkt einer

besonderen Stadtführung, die die Wirtschaft,

Tourismus & Marketing Stadt Kleve GmbH (WTM) am

Sonntag, den 31. August, anbietet. Der Rundgang

startet um 11 Uhr am Schusterdenkmal am EOC

(Hoffmannallee 41–51, vor dem Eingang zur

Apotheke) und führt für etwa zwei Stunden durch

die Klever Oberstadt.

Mit fundiertem

Fachwissen und lebendigen Geschichten vermittelt

der Schuhtechniker Norbert Leenders spannende

Einblicke in die traditionsreiche Schuhstadt

Kleve. Unterwegs geht es vorbei an historischen

Fabrikanlagen – wie der fast vollständig

erhaltenen Fabrik Pannier oder Teilen der

ehemaligen Schuhfabrik Hoffmann.

Zum

Abschluss erwartet die Teilnehmenden ein Besuch

im Schuhmuseum, das die Geschichte mit vielen

Exponaten lebendig werden lässt. „Die

Schuhindustrie hat Kleve einst stark geprägt und

viele Familien über Generationen hinweg

beschäftigt. Mit dieser Führung möchten wir ein

Stück Stadtgeschichte lebendig machen und

gleichzeitig zeigen, welche Spuren die Industrie

bis heute im Stadtbild hinterlassen hat“, sagt

Martina Gellert, Leitung Tourismus & Freizeit

bei der WTM.

Die Teilnahme kostet 9 Euro

pro Person. Buchungen sind online unter

www.kleve-tourismus.de oder telefonisch in der

Tourist Information unter 02821 84-806 möglich.

Neuauflage Faltkarte zum

Rad-Knotenpunktsystem im Kreis Wesel: Radeln

nach Zahlen

Die

EntwicklungsAgentur Wirtschaft des Kreises Wesel

hat eine Neuauflage der beliebten und handlichen

Übersichtskarte zum Knotenpunktsystem erstellt.

Die Karte zeigt alle 170 Knotenpunkte des

touristischen Radnetzes im Kreisgebiet.

Landrat Ingo Brohl: „Das Radeln nach Zahlen

macht die Planung der eigenen Touren denkbar

einfach. Anhand der Knotenpunkte entlang des

Weges lässt man sich leiten und kann so ganz

entspannt seinen Weg durch den schönen

Niederrhein Kreis Wesel finden. In der

Neuauflage der Karte sind nun weitere

Knotenpunkte vermerkt, sodass eine Vielzahl

neuer Strecken durch das praktische

Orientierungssystem abgedeckt ist.“

Das

im Jahr 2024 rechtsrheinisch fertig installierte

Knotenpunktsystem für die touristischen

Radrouten ermöglicht auf den über 800 Kilometern

Radwegen im Kreis ein sehr flexibles und

einfaches Planen und Abfahren der Routen. Mit

der Aktualisierung des Knotenpunksystems ist der

Kreis Wesel auf dem aktuellsten Stand der

Beschilderung und macht das Radfahren noch

attraktiver.

Anlässlich des Jubiläums

zum 50-jährigen Bestehen des Kreises Wesel laden

die „50 Jahre – 50 km“ Touren dazu ein, den

Kreis Wesel auf ausgewählten Rundkursen von

jeweils rund 50 Kilometern zu entdecken. Diese

speziell ausgearbeiteten Touren verbinden

Sehenswürdigkeiten, Natur und Kultur und bieten

ein besonderes Erlebnis für alle

Radbegeisterten. Eine Übersicht der Touren gibt

es unter

www.kreis-wesel.de/politik-verwaltung/die-kreisverwaltung/50-jahre-kreis-wesel.

Die neue Faltkarte ist kostenlos

erhältlich und kann im Internetshop des Kreises

Wesel bestellt, oder bei den kreisangehörigen

Kommunen und Tourist-Informationen direkt

abgeholt werden.

Weitere Informationen zu

den Themen Tourismus und Radfahren gibt es unter

www.kreis-wesel.de/tourismus

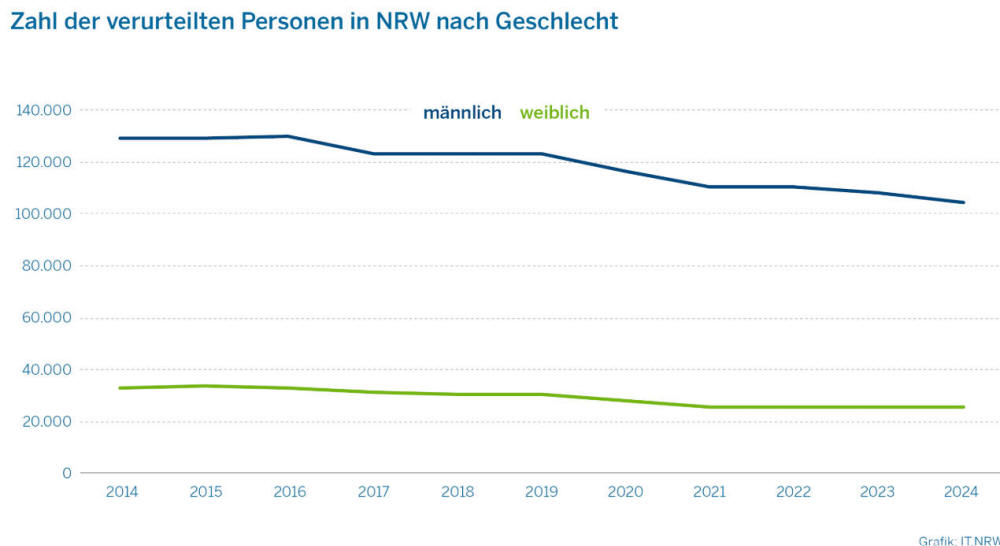

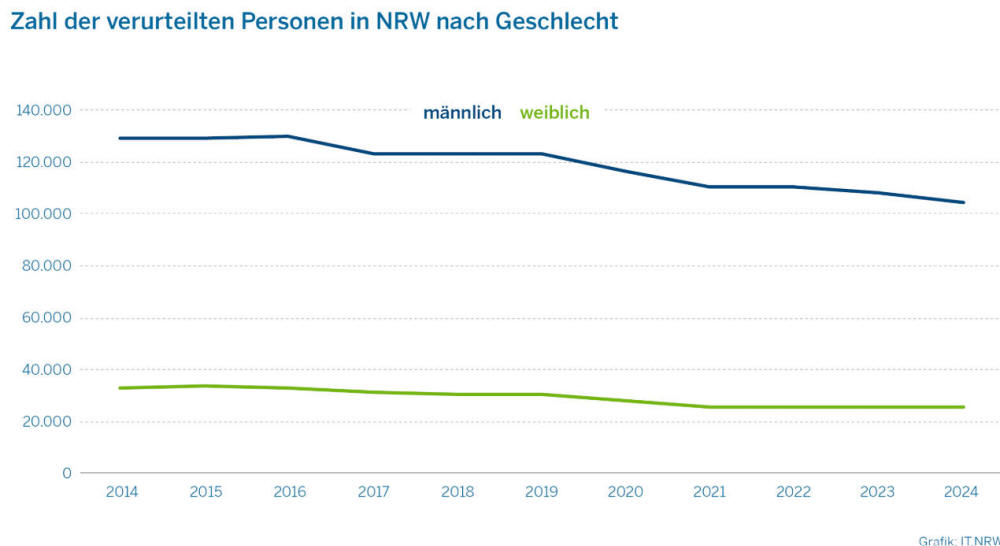

NRW: Zahl der Verurteilungen 2024 um 3 %

niedriger als ein Jahr zuvor

* Gegenüber 2014 gab es 19,1 % weniger

Verurteilungen.

* 80 % der Verurteilten

waren männlich.

* Frauen wurden am

häufigsten wegen anderer Vermögens- und

Eigentumsdelikte verurteilt – Männer wegen

Straftaten im Straßenverkehr.

Die Zahl

der Verurteilungen in Nordrhein-Westfalen ist

zurückgegangen. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt

mitteilt, sprachen die NRW-Gerichte im Jahr 2024

insgesamt 130.470 Verurteilungen aus, das waren

3,0 % weniger als 2023. Gegenüber dem Jahr 2014

ist diese Anzahl um 19,1 % gesunken. Damals

waren 161.334 Personen verurteilt worden.

Der Anteil der Verurteilungen an allen zur

gerichtlichen Hauptverhandlung zugelassenen

Verfahren („Verurteilungsquote“) lag in den

vergangen zehn Jahren relativ konstant zwischen

76 und 79 %. Zahl der Verurteilungen bei Frauen

und Männern rückläufig – 80 % der Verurteilten

waren männlich Rund 80 % der Verurteilten im

Jahr 2024 waren männlich und rund 20 % weiblich.

Bei beiden Geschlechtern gab es seit

2014 Rückgänge der Verurteilungen, wodurch das

Geschlechterverhältnis im Zeitvergleich relativ

konstant geblieben ist. Frauen wurden am

häufigsten wegen anderer Vermögens- und

Eigentumsdelikte verurteilt – Männer wegen

Straftaten im Straßenverkehr. Die

Hauptdeliktsgruppen, die absolut betrachtet am

häufigsten zur Verurteilung führten,

unterschieden sich zwischen den Geschlechtern.

In 2024 wurde von den 25.664

verurteilten Frauen fast jede dritte wegen

anderer Vermögens- und Eigentumsdelikte, wie

z. B. Betrug, Erschleichen von Leistungen,

Urkundenfälschung und Sachbeschädigung, schuldig

gesprochen. Etwa ein Viertel der Frauen wurde

wegen Diebstahls und Unterschlagung und rund ein

Fünftel wegen Straftaten im Straßenverkehr

verurteilt.

Bei den 104.805 verurteilten

Männern kamen Straftaten im Straßenverkehr im

Jahr 2024 am häufigsten vor; ein Viertel aller

Verurteilungen von Männern entfiel auf diese

Hauptdeliktsgruppe. Bei jeder fünften

Verurteilung waren andere Vermögens- und

Eigentumsdelikte ursächlich. Jeweils eine von

sieben Verurteilungen von Männern ging auf die

Hauptdeliktsgruppen andere Straftaten gegen die

Person (z. B. Körperverletzung, Bedrohung,

Beleidigung) und Diebstahl und Unterschlagung

zurück.

Dashboard „Strafverfolgung NRW

interaktiv“ liefert Ergebnisse für die Jahre

2014 bis 2024 Im Dashboard Strafverfolgung NRW

interaktiv unter

https://www.giscloud.nrw.de/arcgis/apps/experiencebuilder/experience/?id=d292827a59a0498baeca86b5fa2952da

stehen weitere Merkmale der

Strafverfolgungsstatistik für die Berichtsjahre

2014 bis 2024 zur Verfügung.

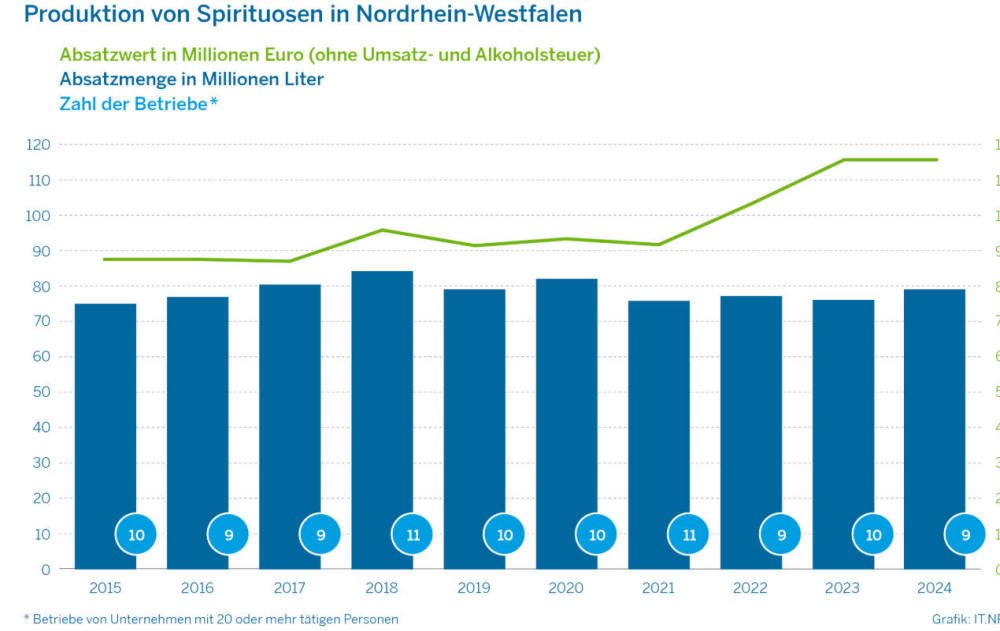

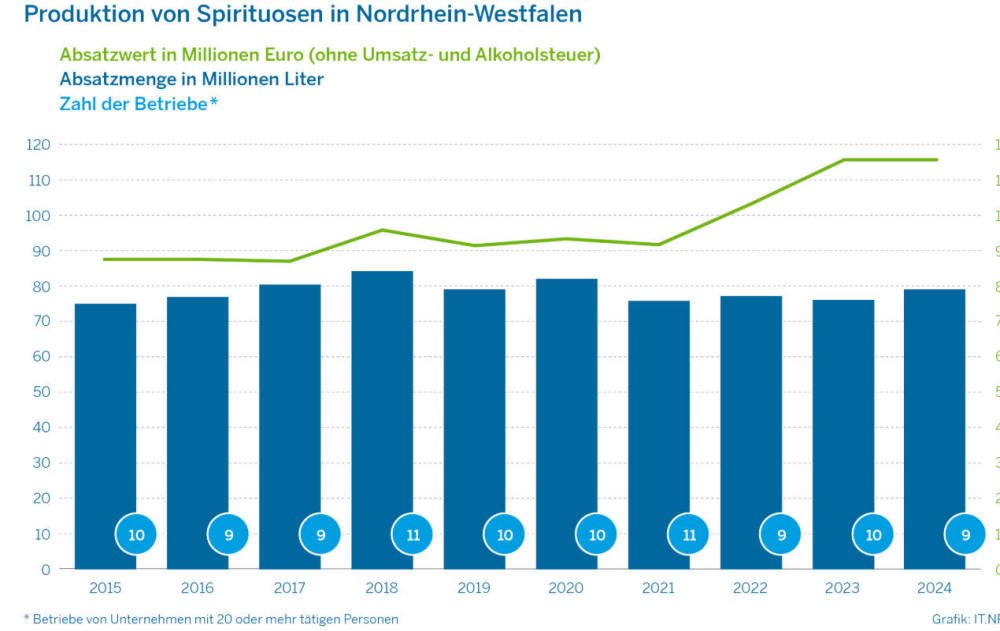

NRW-Industrie: Spirituosenproduktion stieg

2024 um fast 4 %

* Spirituosenproduktion in Gläsern reicht

3,5-mal um den Äquator.

* Durchschnittlicher

Absatzwert in 10 Jahren um fast 25 % gestiegen.

* Ein Fünftel der Spirituosenproduktion in

Deutschland kam aus NRW-Betrieben.

Im

Jahr 2024 sind in neun der 9.746 produzierenden

Betriebe des nordrhein-westfälischen

Verarbeitenden Gewerbes insgesamt 79,1 Millionen

Liter Spirituosen hergestellt worden. Mit dieser

Menge hätten 4,0 Milliarden 2 cl Schnapsgläser

gefüllt werden können. Aneinandergereiht hätten

die sog. Pinnchen ausgereicht, um die Erde am

Äquator 3,5-mal zu umrunden.

Im Vergleich zu 2023 ergibt sich bei der

Absatzmenge ein Anstieg von 2,9 Millionen Litern

bzw. 3,8 %. Wie das Statistische Landesamt

mitteilt, lag der Absatzwert von industriell

hergestelltem Wodka, Likör, Korn u. Ä. im Jahr

2024 bei nominal 115,5 Millionen Euro. Er war

damit gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert

(–33.000 Euro). Gegenüber dem Jahr 2015 stieg

die Absatzmenge um 4,1 Millionen Liter bzw.

5,5 % und der Absatzwert erhöhte sich nominal um

27,6 Millionen Euro bzw. 31,4 %.

Durchschnittlicher Absatzwert seit 2015 um fast

25 % gestiegen

Der durchschnittliche

Absatzwert je Liter Spirituosen betrug im

letzten Jahr 1,46 Euro und war damit um 3,7 %

niedriger als 2023 mit damals 1,52 Euro je

Liter. Gegenüber 2015 stieg der

durchschnittliche Absatzwert um 24,6 %

(damals:1,17 Euro je Liter). Beinahe 20 % der

gesamtdeutschen Produktion entfiel auf NRW

Bundesweit sank die Absatzproduktion von

Spirituosen im letzten Jahr um 1,6 % auf 400,5

Millionen Liter, während der nominale Absatzwert

um 4,6 % auf 1,3 Milliarden Euro stieg.

19,8 % der gesamtdeutschen Absatzproduktion

(2023: 18,7 %) und 9,1 % des gesamtdeutschen

Absatzwertes (2023: 9,5 %) entfielen auf

nordrhein-westfälische Betriebe. Im ersten

Quartal 2025 stieg die Spirituosenproduktion Im

ersten Quartal 2025 sind in NRW nach vorläufigen

Ergebnissen in neun Betrieben 21,6 Millionen

Liter Spirituosen (+24,0 % gegenüber dem

entsprechenden Vorjahreszeitraum) hergestellt

worden. Der nominale Absatzwert stieg um 17,6 %

auf 30,7 Millionen Euro.

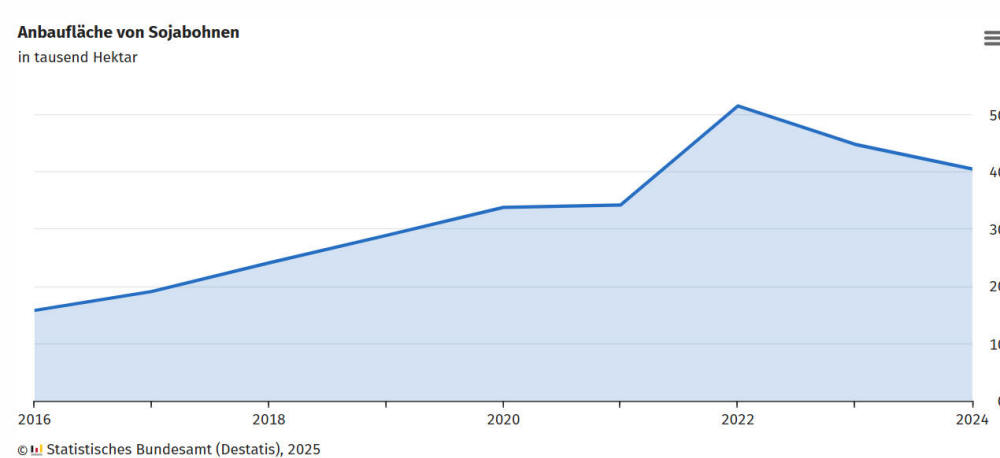

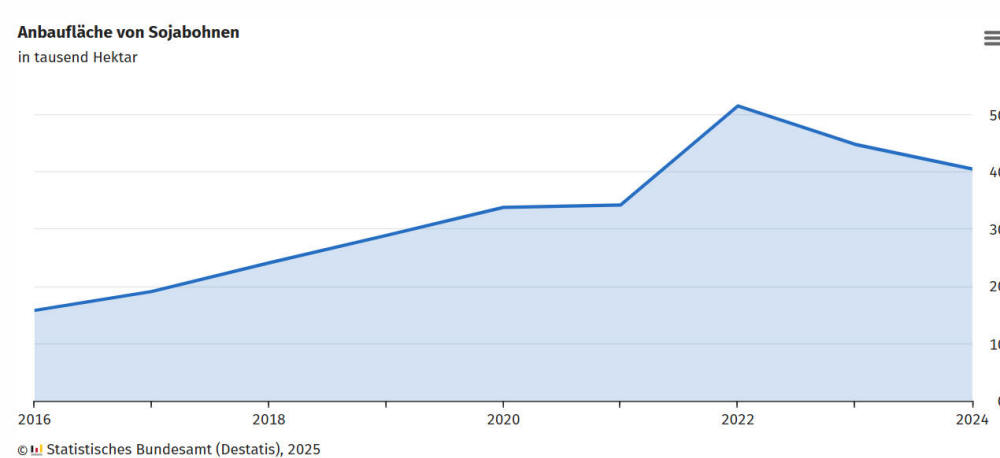

Trockenheit in der Landwirtschaft: Anbaufläche

von Sojabohnen von 2016 bis 2024 um 156,8 %

gestiegen - Trockenresistentere Kultur boomt

Trockenheit und Dürre werden in der

Landwirtschaft zunehmend zum Problem. Eine

Lösung dafür ist der Wechsel hin zu

trockenresistenteren Ackerkulturen wie etwa

Soja. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, sind die Anbauflächen für Sojabohnen

vom Jahr 2016, für das erstmals Zahlen zu

Sojabohnen erhoben wurden, bis zum Jahr 2024 um

156,8 % gestiegen.

Im vergangenen Jahr

haben knapp 4 500 landwirtschaftliche Betriebe

auf insgesamt 40 500 Hektar Sojabohnen angebaut.

2016 waren es rund 2 400 Betriebe und knapp 15

800 Hektar. Soja wird nicht nur als Futtermittel

in der Nutztierhaltung eingesetzt, sondern in

geringerem Umfang auch zur Herstellung von

Nahrungsmitteln verwendet.

Potenziell bewässerbare Freilandfläche in

der Landwirtschaft nimmt zu

Eine weitere

Möglichkeit, der Trockenheit in der

Landwirtschaft zu begegnen, ist die Bewässerung

von landwirtschaftlich genutzten Flächen. Die

potenziell bewässerbare Freilandfläche nahm von

2009 bis 2022 um knapp ein Viertel (23,9 %) zu.

Das ist die Fläche, die mit Bewässerungsanlagen

ausgestattet beziehungsweise erreichbar ist.

Mit 791 800 Hektar waren 2022 rund 4,8 % der

landwirtschaftlich genutzten Freilandfläche in

Deutschland bewässerbar. Seit 2009 setzen mehr

Betriebe auf effiziente Tröpfchenbewässerung

Dass immer längere Trockenphasen in der

Landwirtschaft einen nachhaltigeren Umgang mit

der Ressource Wasser erfordern, spiegelt sich

auch im zunehmenden Einsatz von

bewässerungseffizienten Techniken wie der

Tröpfchenbewässerung wider.

Im

Unterschied zu Beregnungsanlagen wird das Wasser

dabei nicht von oben auf den Pflanzen und dem

Boden verteilt, sondern am Boden direkt zu den

Pflanzenwurzeln geführt. 2022 setzten rund

5 700 landwirtschaftliche Betriebe

Tröpfchenbewässerung ein. Das waren gut drei

Viertel (78,1 %) mehr als noch 2009. Dagegen

ging die Zahl der Betriebe, die ihre Flächen mit

Beregnungsanlagen bewässerten, im selben

Zeitraum leicht zurück auf zuletzt knapp 11 900

(-1,9 %).

DIN-Tage: Dinslaken feiert vom 29. bis 31.

August wieder großes Stadtfest

Vom 29. bis 31. August 2025 finden endlich

wieder die nächsten DIN-Tage statt. Tausende

Besucher*innen aus nah und fern erleben dann ein

vielfältiges Programm in der Innenstadt.

Zwischen Altmarkt, Neutorplatz, Stadtpark,

Burginnenhof und Burgtheater gibt es Musik,

Tanz, Mitmachaktionen und vieles mehr.

Offizielle Eröffnung durch Bürgermeisterin

Eislöffel

Am Freitag, 29. August, eröffnet

Bürgermeisterin Michaela Eislöffel die DIN-Tage

um 18 Uhr auf dem Altmarkt. „Die DIN-Tage sind

ein Ort der Begegnung, der guten Gespräche und

lassen uns gemeinsam feiern. Danke allen

Vereinen, Initiativen, Künstlerinnen und

Künstlern, Sponsoren und Sponsoren, die dazu

beitragen, die Veranstaltung auch trotz knapper

finanzieller Ressourcen zu einem besonderen

Erlebnis werden zu lassen.

Unsere

DIN-Tage sind über unsere Stadt hinaus bekannt.

Die Dinslakenerinnen und Dinslakener, so wie

alle Besucherinnen und Besucher verleihen

unserem Stadtfest einen besonderen Charme. Ich

lade alle herzlich ein, gemeinsam dafür zu

sorgen, dass unser Stadtfest ein großes

Miteinander wird.“

•

Drei Tage Livemusik auf vielen Bühnen – von Rock

bis Shanty, von Jazz bis Mittelalterfolk

Das musikalische Programm der DIN-Tage 2025

beginnt am Freitag um 18.30 Uhr auf dem Altmarkt

mit „Jonnys Leidenschaft“, gefolgt um 20 Uhr von

der energiegeladenen „The Legendary Ghetto

Band“. Parallel dazu gibt es auf der Bühne am

Neutor ab 18 Uhr handgemachte Live-Musik von

„Kärnseife“.

Ab 20 Uhr sorgt die

„Classic Night Band“ mit Jazz, Swing und Oldies

für nostalgische Stimmung. Auf der Jugendwiese

im Stadtpark gibt es von 17 bis 23 Uhr eine

große Open-Air-Party mit elektronischer Musik,

der passenden Licht- und Lasershow und vielen

weiteren Angeboten.

•

Am Samstag, 30. August, startet das

Musikprogramm bereits am Mittag: Auf dem

Altmarkt treten ab 13 Uhr die „Kleinen Strolche“

auf, bevor um 14 Uhr die niederländische

„Joekskapel Göt Net“ für internationales Flair

sorgt und im Anschluss dann das Team von Frisör

Schürmann eine Stylingshow zeigt.

Um

17.30 Uhr übernimmt die

Udo-Lindenberg-Tribute-Band „UDOpie“, und ab 20

Uhr bringt „Freakshow“ Rock-Cover-Hits auf die

Bühne. Währenddessen läuft am Neutor ab 13 Uhr

„Dinslaken Moves“ mit Showeinlagen des TSV

Kastell, der Tanzschulen Uta Keup und Rautenberg

sowie der Tanzgarde „We sind wer dor“. Ab 16.30

Uhr übernimmt Schlagersänger Nico Gemba, gefolgt

von „Lecker Nudelsalat“ (17 Uhr) und den

„Schlagerschlampen“, die Rock und Schlager neu

interpretieren.

Im Burginnenhof sind am

Samstag unter anderem die Rock-Schule

Hamminkeln, Singer-Songwriter Danny Lattendorf,

die Formation „Blechspielzeug“ und die

Blaskapelle Göt Net zu erleben. Wer es härter

mag, sollte ab 17.30 Uhr ins Burgtheater zum

SYLS-Festival kommen: Mit Rage, Tri State

Corner, Thy Great Empire, Terrrorstahl und Toxic

Order erwartet das Publikum ein energiegeladenes

Rock- und Metal-Line-up bis in den späten Abend.

•

Der Sonntag, 31. August, gehört tagsüber vor

allem dem maritimen Klang: Auf dem Altmarkt

richtet der Shanty Chor Hiesfeld ab 11 Uhr ein

ganzes Festival mit internationalen Gästechören

aus, unter anderem aus Polen, den Niederlanden,

England und Münster, bevor um 17.15 Uhr die

Dinslakener Band „Soda Maker“ ihr Comeback

feiert.

•

Am Neutor sorgt die Kinderdisco der Tanzschule

Rautenberg von 13.30 bis 14.30 Uhr für

ausgelassene Stimmung bei den jüngsten

Besucher*innen. Ab 16 Uhr heißt es dann

Heimspiel für „Galahad“, die mit

Mittelalterfolk, Barock- und Rockeinflüssen das

Publikum begeistern. Im Burginnenhof

präsentieren am Sonntag ab 12 Uhr unter anderem

„Goldrichtig She Talks“, „Solo für zwei“, das

Duo „Anna und Cesare“ sowie der „Frauenchor

Liederkranz Barmingholten“ abwechslungsreiche

Livemusik bis zum späten Nachmittag.

•

Vielfältige Programmorte und neue Attraktionen:

Jugend-DIN-Tage, Burg-Café, Stadtpark-Party und

vieles mehr

Natürlich gibt es aber nicht nur

das große Bühnenprogramm während der DIN-Tage.

Am Neutor gibt es für Groß und Klein einen

bunten Rummel mit Karussell und süßen

Leckereien. Im Stadtpark stehen die

Jugend-DIN-Tage im Mittelpunkt: Hier finden

Kinder und Jugendliche ein eigenes Angebot mit

einem bunten Mitmach- und Abenteuerprogramm,

kreativen Aktionen und sportlichen

Herausforderungen. Die Erlöse kommen Projekten

für junge Menschen in Dinslaken zugute.

•

Spiel und Spaß im Stadtpark gibt es am Samstag

von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17

Uhr.

Am Freitag, den 29. August wird der

Stadtpark wird ab 17 Uhr zum Dancefloor - von

der Jugend für die Jugend. Der Eintritt ist

kostenlos, Getränke und Snacks dürfen

mitgebracht werden (ausgenommen: Glasflaschen).

Kostenloses Wasser wird zur Verfügung gestellt.

5 Artists sorgen auf der großen Bühne für eine

bunte Mischung aus House, Electro, Techno und

Bass – rundherum gibt es viele Stände von

Dinslakener Organisationen und der Aufsuchenden

Jugendarbeit (AJA).

•

Historischer Burginnenhof bietet Kulinarisches

Der historische Burginnenhof lädt zum Burg-Café

ein, wo Besucher*innen bei kulinarischen und

fairen Angeboten, Kulturprogramm und Infoständen