|

KW 43: Montag 20. Oktober - Sonntag, 26. Oktober

2025

Themen u.a.:

Geflügelpest in

Rees bestätigt, Überwachungszone im Kreis Wesel

Gestern hat das Friedrich-Löffler-Institut (FLI)

den Verdacht des Ausbruchs der Geflügelpest in

einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve

bestätigt. Festgestellt wurde der Virustyp

H5N1. Für den Virustpen sind alle Vögel

empfänglich. Nach derzeitigem Kenntnisstand geht

von dem Virustyp keine Gefahr für Menschen und

andere Säugetiere aus. Das FLI beobachtet die

Entwicklung intensiv.

Um den

betroffenen Betrieb werden eine Schutz- und

Überwachungszone eingerichtet. Die

Überwachungszone mit einem Radius von zehn

Kilometern reicht bis in den Kreis Wesel und

betrifft Teile von Hamminkeln und Xanten. In der

Überwachungszone gilt ab dem 24. Oktober 2025

eine Aufstallungspflicht für gehaltenes

Geflügel.

Als Aufstallung gilt eine

Haltung in geschlossenen Ställen oder unter

einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden,

nach oben gegen Einträge gesicherten dichten

Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von

Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen

muss. Wildvögel dürfen keinen Zugang zu

Futter-,Tränke- und Badestellen haben.

Zudem dürfen gehaltene Vögel weder in einen

tierhaltenden Betrieb hinein- noch

hinausgebracht werden. In der Zone ist die

Durchführung von Geflügelausstellungen,

Geflügelmärkten oder Veranstaltungen ähnlicher

Art verboten. Es gibt weitere Beschränkungen für

das Verbringen von Eiern und Fleisch. Die

Überwachungszone wird mit einer

Allgemeinverfügung vom heutigen Tag angeordnet

und tritt am 25.10.2025 um 0 Uhr in Kraft.

Sie ist im Amtsblatt des Kreises

veröffentlicht und unter folgendem Link

einzusehen: https://www.kreis-wesel.de/system/files/2025-10/241025%20Amtsblatt%20Nummer%2047.pdf

Die festgelegten Zonen können im

Internet unter dem folgendem Link als

interaktive Karte eingesehen werden:

https://visualgeoserver.fli.de/visualize-this-map/118722926FD7342AE3E3A39AB34AD73EAE17

DA1E322D54C9259C16CB32804546

Tierhalterinnen und Tierhalter können über den

Link prüfen, ob die eigene Tierhaltung im

betroffenen Gebiet liegt In der Überwachungszone

im Kreis Wesel befinden sich neben einem

größeren Putenmastbestand mit ca. 8.500 Tieren

überwiegend Klein- und Hobbyhaltungen. Einen

Teil der Betriebe wird der amtstierärztliche

Dienst in den kommenden Wochen nach festgelegten

Risikokriterien klinisch und in bestimmten

Fällen über Tupfer- oder Blutproben näher

untersuchen.

Hintergrund und

Handlungsempfehlung

Das

Geflügelpestgeschehen ändert sich derzeit sehr

dynamisch. Besonders auffällig sind aktuell die

hohen influenzabedingten Todesfälle bei den

durchziehenden Kranichen. Geflügelhalter und

-halterinnen, die ihre Tierzahlen bislang nicht

bei der Tierseuchenkasse NRW angemeldet haben,

sollten dies unverzüglich nachholen.

Die

größte Gefahr geht von einem Viruseintrag aus

der Wildvogelpopulation aus. Daher ist eine

Aufstallung unverzichtbar. Aufgrund der

Erfahrungen aus den Vorjahren muss im Laufe der

kommenden Wochen und Monate mit einer

Aufstallungspflicht für das gesamte Kreisgebiet

gerechnet werden.

Der Kreis Wesel bittet

alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter im

Kreis, die eigenen Biosicherheitsmaßnahmen zu

hinterfragen und zu verbessern, sowie

ungewöhnliche Krankheitserscheinungen und

erhöhte Todeszahlen beim Fachdienst Veterinär-

und Lebensmittelüberwachung zu melden. Totfunde

von Wildvögeln, insbesondere Wassergeflügel und

Greifvögeln sollten dem Veterinäramt gemeldet

werden.

Für Fragen und Meldungen steht der

Fachdienst Veterinär- und

Lebensmittelüberwachung unter

VET.LM@kreis-wesel.de und 0281 207 7021 bzw.

7022 zur Verfügung.

Vogelgrippe bei toter Kanadagans in

Duisburg-Walsum nachgewiesen

Bei einer in Walsum in der Nähe des Rheins tot

aufgefundenen Kanadagans wurde am heutigen

Freitag das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen.

Derzeit werden bei Ausbruch der Vogelgrippe bei

Wildvögeln keine weiteren Restriktionsmaßnahmen

durchgeführt. Dennoch rät das Veterinäramt

Duisburg allen Geflügelhaltern seine

Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen.

Wildvögel dürfen keinen Zugang zu Tränken und

Futterstellen von Hausgeflügel haben. Das

Überziehen von Schutzkleidung vor Betreten des

Stalls schützt vor einem Eintrag von außen.

Ebenso minimiert ein Aufstallen von Tieren oder

die Abdeckung von Volieren das

Ansteckungsrisiko. Die Influenza-Viren des

Menschen gehören zur gleichen Virenfamilie. Nur

Personen mit intensivem, direktem Kontakt zu

infiziertem Geflügel mit einer hohen Viruslast

können in seltenen Fällen selbst erkranken.

Auch wenn das Risiko einer Ansteckung für

Menschen sehr gering ist, sollten allgemeine

Hygienevorschriften (Händewaschen, Abstand zu

Wildgeflügel, Tiere nicht anfassen) eingehalten

werden. Weiter wird empfohlen, Hunde anzuleinen.

Freilaufende Hunde können mit potenziell

infiziertem Wildgeflügel in Kontakt kommen und

so zur Verbreitung des Virus beitragen.

Sollten Bürgerinnen und Bürger tote oder

auffällig kranke Wasser- oder Greifvögel finden,

können diese dem Veterinäramt unter Tel.

0203-283 7770 oder per E-Mail

veterinaeramt@stadt-duisburg.de gemeldet werden.

Benötigt werden dabei genaue Angaben zum

Standort und Kontaktdaten für Rückfragen.

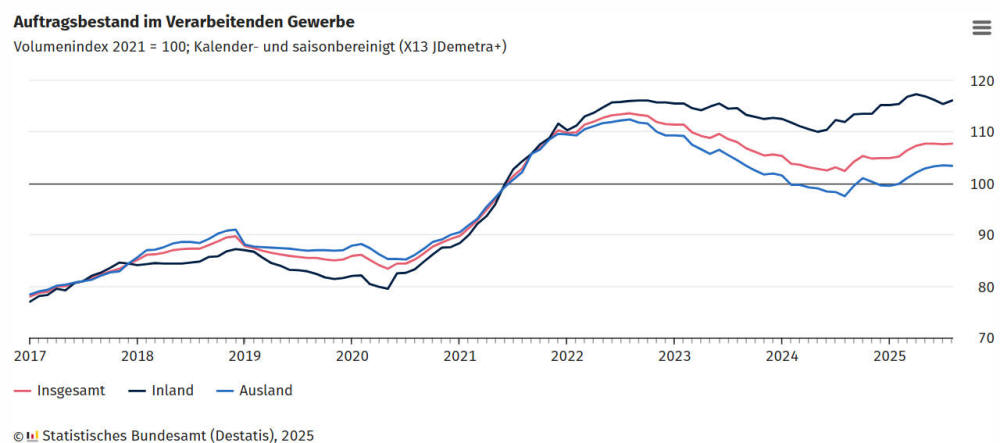

„Neue Kommunal-Spitzen bestimmen

Zukunft“ IHK fordert Vorfahrt für die Wirtschaft

Anfang November nehmen an Rhein und Ruhr die neu

gewählten Räte, Kreistage, Bürgermeister und

Oberbürgermeister ihre Arbeit auf. Die IHK

appelliert an die Spitzen der Kommunen, dann

schnell und pragmatisch Entscheidungen für den

Standort zu treffen. Für die Unternehmen wird

die Luft dünn: Die Industrie muss massiv Stellen

abbauen. Der Mittelstand leidet unter Steuern

und Abgaben.

„Jetzt Vorfahrt für die Wirtschaft!“, fordert

deswegen IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan

Dietzfelbinger (IHK-Foto). „Es wird keine

einfache Wahlperiode, aber die entscheidende.

Die Kommunal-Spitzen entscheiden, wie stark der

Niederrhein aus der Krise hervorgehen kann.

Städte und Gemeinden haben eine zentrale Rolle:

Sie sind erste Ansprechpartner für die

Unternehmen.

Das Bauamt bestimmt, wie

schnell eine Baugenehmigung vorliegt. Die

Wirtschaftsförderung prägt das Investitionsklima

vor Ort. Zu viel Bürokratie schreckt ab. Hohe

kommunale Steuern und Abgaben vergraulen die

Betriebe. Jeder Euro, den die Kommunen in

bessere Bedingungen investieren, zahlt sich aus

– für Unternehmen, Beschäftigte und die Region.

Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!“

Vorläufige Feststellung der EU: TikTok

und Meta haben gegen DSA-Transparenzpflichten

verstoßen

Die EU-Kommission hat vorläufig festgestellt,

dass sowohl TikTok als auch Meta gegen ihre

Verpflichtungen gemäß dem Gesetz über digitale

Dienste (DSA) verstoßen haben.

Die Verstöße

betreffen den angemessenen Zugang zu

öffentlichen Daten für Forscherinnen und

Forscher.

Außerdem hat Meta sowohl für

Instagram als auch für Facebook gegen die

Verpflichtung verstoßen, Nutzerinnen und Nutzern

einfache Mechanismen zur Meldung illegaler

Inhalte zur Verfügung zu stellen und es ihnen zu

ermöglichen, Entscheidungen über die Moderation

von Inhalten wirksam anzufechten.

„Unsere Demokratien sind auf Vertrauen

angewiesen. Das bedeutet, dass Plattformen die

Nutzer stärken, ihre Rechte respektieren und

ihre Systeme der Kontrolle öffnen müssen“, sagte

Henna Virkkunen, Exekutiv-Vizepräsidentin für

technologische Souveränität, Sicherheit und

Demokratie. „Der DSA macht dies zu einer

Pflicht, nicht zu einer Wahl.

Mit den

heutigen Maßnahmen haben wir nun vorläufige

Ergebnisse zum Zugang von Forschern zu Daten auf

vier Plattformen veröffentlicht. Wir stellen

sicher, dass die Plattformen für ihre Dienste

gegenüber den Nutzern und der Gesellschaft

rechenschaftspflichtig sind, wie dies im

EU-Recht vorgesehen ist.“

Dinslaken: Stadtinformation am 25. Oktober 2025

geschlossen

Am Samstag, 25. Oktober 2025, bleibt die

Dinslakener Stadtinformation am Rittertor

geschlossen. Das Team der Stadtinformation

präsentiert an diesem Tag die Stadt Dinslaken

auf dem Hansefest in Wesel.

Ansonsten gelten

weiterhin die gewohnten Öffnungszeiten: Dienstag

bis Freitag 10 – 13 Uhr und 14 – 17 Uhr Samstag

10 – 13 Uhr.

Lesung mit

Melissa Müller am 28. Oktober in der Bibliothek

Moers

Eine wahre Liebesgeschichte nach dem Holocaust

steht im Mittelpunkt einer Lesung mit

Bestsellerautorin Melissa Müller. Sie liest am

Dienstag, 28. Oktober, um 19 Uhr in der

Bibliothek Moers aus ihrem Roman „Mit dir steht

die Welt nicht still“.

(Foto: Achim Bunz)

Darin erzählt sie von

Nanette Blitz und John Konig, die sich nach den

Schrecken der NS-Zeit verliebten und durch

Briefe wiederfanden. Bekannt wurde Müller durch

ihre Bücher „Das Mädchen Anne Frank“ und „Bis

zur letzten Stunde – Hitlers Sekretärin erzählt

ihr Leben“, die beide verfilmt wurden.

Veranstalter der Lesung sind die Barbara

Buchhandlung und die Bibliothek Moers. Tickets

gibt es im Vorverkauf für 15 Euro in der Barbara

Buchhandlung (Burgstraße 10) und in der

Bibliothek (Wilhelm-Schroeder-Straße 10). An der

Abendkasse kostet der Eintritt 17 Euro.

Moerser Vortrag: ‚Amon: Mein Großvater hätte

mich erschossen‘

Jennifer Teege ist 38 Jahre alt, als sie

erfährt, wer ihr Großvater ist: Amon Göth, der

brutale KZ-Kommandant und Gegenspieler des

Jugendretters Oskar Schindler.

Teege (Foto: Thorsten Wulff)

selbst ist

die Tochter einer Deutschen und eines

Nigerianers, wuchs bei Pflegeeltern auf und hat

in Israel studiert. Im Vortrag ‚Amon: Mein

Großvater hätte mich erschossen‘ berichtet sie

am Mittwoch, 29. Oktober, ab 19 Uhr im Alten

Landratsamt, Kastell 5b, über den Umgang mit

ihrer Geschichte.

Die Veranstaltung ist

eine Kooperation der vhs Moers – Kamp-Lintfort

mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische

Zusammenarbeit Moers e.V., dem

Partnerschaftsverein Ramla-Moers e.V., Erinnern

für die Zukunft e.V. und der Fachstelle für

Demokratie der Stadt Moers im Auftrag des

Kreises Wesel im Rahmen des Landesprogramms

‚NRWeltoffen‘ des Landesministeriums für Kultur

und Wissenschaft NRW.

Der Abend ist

kostenlos, allerdings ist eine rechtzeitige

Anmeldung entweder telefonisch unter 0 28 41 /

201 - 565 oder online unter www.vhs-moers.de erforderlich.

Stadtwerke Wesel präsentieren:

Liederabend im Alten Stadtwerke Wasserwerk

Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet

Kulturfreunde am Mittwoch, den 29. Oktober 2025,

um 19:30 Uhr im Alten Stadtwerke Wasserwerk. Das

Europäische Klassikfestival lädt im Rahmen

seiner Reihe „Ars musica ad Lupiam“, mit

Unterstützung der Stadtwerke Wesel, zum ersten

Liederabend an diesem außergewöhnlichen Ort ein.

Zu Gast sind die international gefeierte

Sopranistin Natalia Scriabina und der vielfach

ausgezeichnete Pianist Alexander Zolotarev. Zwei

herausragende Künstlerpersönlichkeiten, die dem

Publikum einen Abend voller musikalischer

Höhepunkte bieten werden. Natalia Scriabina

begann schon in jungen Jahren mit Gesang und

Tanz und erhielt ihre Ausbildung an renommierten

Moskauer Musikhochschulen.

Als

Preisträgerin mehrerer nationaler und

internationaler Wettbewerbe und ehemalige

Solistin des Gnessin Theatre of Opera ist sie

heute weltweit gefragt - mit Auftritten in

Europa und Asien. Ihr vielseitiges Repertoire

reicht von Opern und Romanzen bis hin zu

internationalen Volksliedern, Musicals und

Operetten.

Der Pianist Alexander

Zolotarev, Schüler von Größen wie Paul

Badura-Skoda, Alexander Lonquich und Pavel

Gililov, unterrichtet nicht nur an der

Musikhochschule Köln, sondern ist auch durch

zahlreiche Konzertreisen und Rundfunk- und

Fernsehaufnahmen bekannt.

Das Weseler

Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches

Programm freuen, mit Liedern von Glinka,

Warlamow, Mussorgsky, Tschaikowsky,

Rimsky-Korsakow und Rachmaninow, abgerundet

durch eindrucksvolle Klavierwerke von

Rachmaninow.

„Mit dem Liederabend im

Alten Stadtwerke Wasserwerk möchten wir zeigen,

das Kultur und Energie wunderbar zusammenpassen.

Unser historisches Gebäude bietet dafür eine

besondere Atmosphäre. Wir freuen uns sehr,

gemeinsam mit dem Europäischen Klassikfestival

solch hochkarätige Künstler nach Wesel zu holen“

sagt Rainer Hegmann, Geschäftsführer der

Stadtwerke Wesel GmbH.

Tickets sind im

Vorverkauf für 20,- € (ermäßigt 15,- €)

erhältlich. An der Abendkasse gilt ein Zuschlag

von 3,- €. Karten gibt es im Stadtwerke

Wasserturm, bei der Stadtinformation Wesel sowie

online unter www.eu-klassikfestival.de und

in allen Eventim-Ticketcentern (zzgl.

Systemgebühren).

Die Stadtwerke Wesel

präsentieren gemeinsam mit dem Europäischen

Klassikfestival dieses kulturelle Ereignis in

besonderem Ambiente und laden alle

Musikliebhaber ein, einen unvergesslichen Abend

im Alten Stadtwerke Wasserwerk zu erleben.

vhs Moers – Kamp-Lintfort: Wer erbt was? –

Info-Abend der vhs

Niemand denkt gern ans Erben – doch wer

vorsorgt, erspart den Liebsten späteren Streit.

Die vhs Moers – Kamp-Lintfort lädt am Mittwoch,

29. Oktober, ab 18.30 Uhr zu einem Info-Abend

rund um Erbfolge, Pflichtteil und Testament ein.

In den Räumen an der

Wilhelm-Schroeder-Straße 10 werden die

wichtigsten Grundlagen des Erbrechts

verständlich und praxisnah erklärt – mit

Beispielen direkt aus dem Leben. Im Mittelpunkt

stehen die Regelungen des Bürgerlichen

Gesetzbuchs zum Verwandten-, Ehegatten- und

Pflichtteilsrecht.

Eine vorherige Anmeldung

für den Abend ist erforderlich und telefonisch

unter 0 28 41 / 201 – 565 sowie online unter www.vhs-moers.de möglich.

Schaurig-schöne Eisdisco zu

Halloween - Keine öffentliche Laufzeit in der

Moerser-Eiswelt an Allerheiligen

In der Moerser Eissporthalle gibt es zu

Halloween auch in diesem Jahr wieder eine Party

mit Gruselfaktor. Die gerade beim jüngeren

Publikum sehr beliebte wöchentliche Eisdisco

findet am Freitag, 31. Oktober, in dunkler,

schauriger Atmosphäre statt.

Bekannte

DJs spielen dabei wieder aktuelle Hits aus den

Charts. Die Party beginnt um 17 Uhr und endet um

21 Uhr. Gruselige Verkleidungen sind willkommen.

Am darauffolgenden Allerheiligentag, 1.

November, gelten in den Einrichtungen der ENNI

Sport & Bäder Niederrhein (Enni) die normalen

Wochenend-Öffnungszeiten.

Das Aktivbad

im Solimare und das Hallenbad im Enni Sportpark

Rheinkamp sind dann von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn können Gäste an

Allerheiligen von 9 bis 17 Uhr schwimmen und

plantschen. Saunagäste können hier an dem

Feiertag von 10 bis 18 Uhr schwitzen und

entspannen. In der Enni-Eiswelt gibt es wegen

eines ganztägigen Eishockeyturniers an

Allerheiligen keine öffentliche Laufzeit.

Der Herbst hält

Einzug – was tun in der Freizeit?

Vom legendären Drachentöter bis zu wunderbarem

Spielzeug reicht das Angebot in der Region. Die

Luft ist frisch, der Himmel etwas

wolkenverhangen, und das goldene Licht der

tiefer stehenden Sonne taucht die Welt in warme

Töne – der Herbst ist da. Zwischen raschelndem

Laub, kühlen Morgentemperaturen und ersten

Regenschauern zeigt sich die Jahreszeit von

ihrer typischen Seite: wechselhaft, lebendig und

voller Atmosphäre.

Auch für solche

Witterungsverhältnisse gibt es zahlreiche

Freizeitangebote im Trocknen und Warmen.

Kulturelle Abwechslung und geistige Anregung

bieten zum Beispiel die vielen Museen, die sich

mit ganz unterschiedlichen Themen befassen – von

Kunst und Geschichte bis zu Natur und Technik.

In vielen Fällen besteht zudem die

Möglichkeit, sich im Museumscafé zu stärken und

über das Erlebte auszutauschen. Hier einige

Tipps für einen gelungenen Museumsbesuch:

In

einem eindrucksvollen historischen Bauensemble

aus dem 16. bis 18. Jahrhundert präsentiert das

BEGAS HAUS in Heinsberg seine Sammlungen.

Herzstück des Rundgangs ist die Zusammenstellung

von Werken der Künstlerfamilie Begas, die über

vier Generationen hinweg bedeutende Beiträge zur

Kunst geleistet hat.

Gemälde, Skulpturen

und Grafiken zeichnen ein lebendiges Bild von

der Romantik über die Monumentalkunst des

Kaiserreichs bis in die Nachkriegszeit der

1950er Jahre. Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf

der regionalgeschichtlichen Sammlung. Dabei

zeichnet sich das Museumskonzept durch

erzählerische Vielfalt und (digitale)

Interaktivität aus und richtet sich an

Besucherinnen und Besucher jeden Alters.

Als Regionalmuseum widmet sich das

LVR-Niederrheinmuseum Wesel der Geschichte der

Region aus verschiedenen Perspektiven. Zentrales

Erzähl- und Architekturelement in der neuen

Dauerausstellung ist der Rhein und das Leben am

Fluss, der die erste Etage als verbindende

„Welle“ durchzieht.

An diesen Strom knüpfen

sich Geschichte und Geschichten der Region an.

Modern, medial und voller Emotionen ist die neue

Ausstellung vor allem für Familien ein tolles

Ausflugsziel mit vielen spannenden Themenfeldern

und Mitmach-Stationen.

Dem berühmtesten

„Sohn der Stadt“ ist das SiegfriedMuseum in

Xanten gewidmet. Hier taucht man ganz tief ein

in die sagenhafte Welt der Nibelungen. Uralte

Geschichten, die im Mittelalter auf Pergament

geschrieben die Jahrhunderte überdauert haben

faszinieren bis heute. Aber aufgepasst: Der

Nibelungenmythos hat – wie das legendäre

Rheingold – nicht nur eine schillernde, sondern

auch eine verfluchte Seite.

Auf zum Teil

überbauten historischen Gebäuderesten beherbergt

das Museum Ausstellungsstücke aus 600 Jahren

Wirkungsgeschichte und zeigt ein dramatisches

Bild jeder Epoche.

Einer der größten

Museumsbauten am Niederrhein befasst sich in der

Wallfahrtsstadt Kevelaer mit dem bäuerlichen und

bürgerlichen Leben vergangener Epochen, mit

altem Handwerk, Volksfrömmigkeit und

Schützenwesen. Herausragende Bestände des

Niederrheinischen Museums Kevelaer zeigen unter

anderem regionale Irdenware und wunderbares

Spielzeug.

Neben Highlights wie diesen

gibt es am Niederrhein auch einige charmante

kleinere Ausstellungen. Dazu gehören etwa das

Erlebnismuseum in Wegberg oder das ebenso

idyllisch gelegene Museum rund ums Geld in

Xanten-Wardt.

Und wer im Besitz der neuen

NiederrheinCard ist oder sich demnächst eine

zulegt, kann in vielen Fällen beim Museumsbesuch

bares Geld sparen. Denn zahlreiche Einrichtungen

sind schon NiederrheinCard-Partner und gewähren

attraktive Rabatte auf den Eintritt.

Weitere Infos zu Museen, Eintrittszeiten und

-preisen sowie zur NiederrheinCard gibt es hier:

https://www.niederrhein-tourismus.de/attraktionen

https://www.niederrhein-tourismus.de/niederrhein/niederrheincard

Eintauchen in die Vergangenheit – das ist unter

anderem im BEGAS HAUS möglich. Foto: gymi media

GmbH

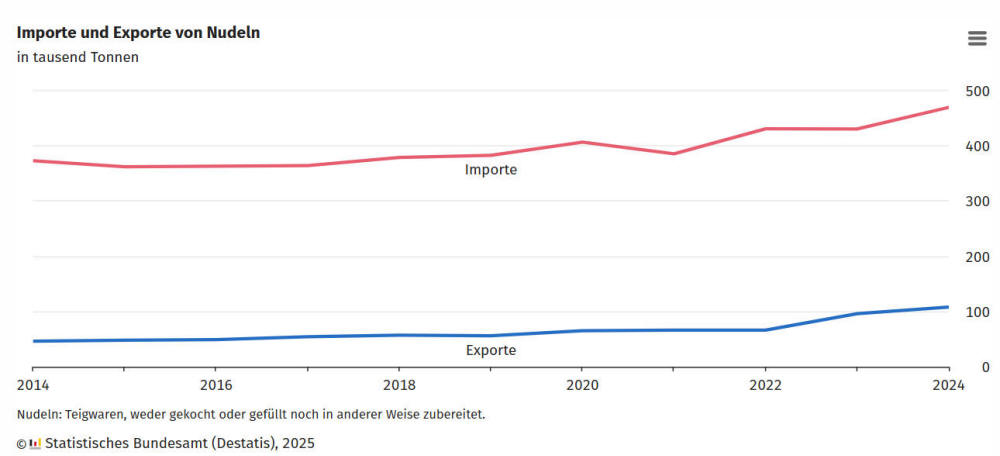

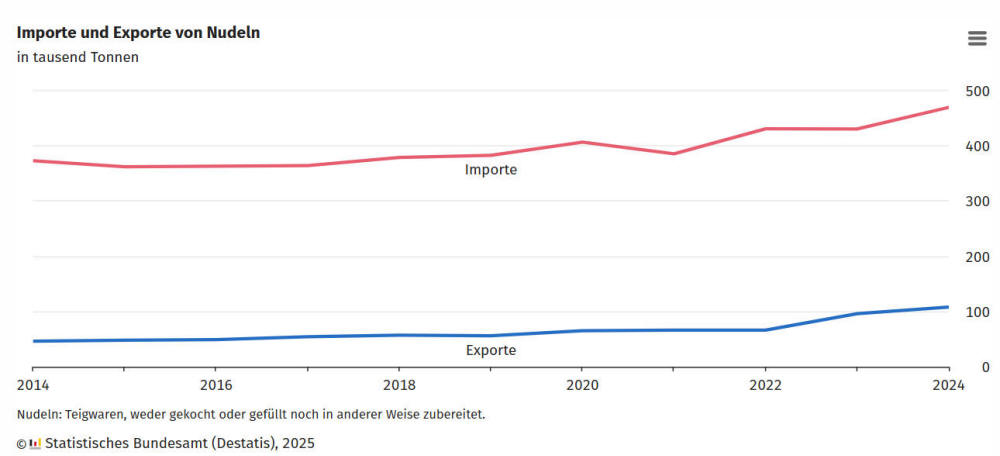

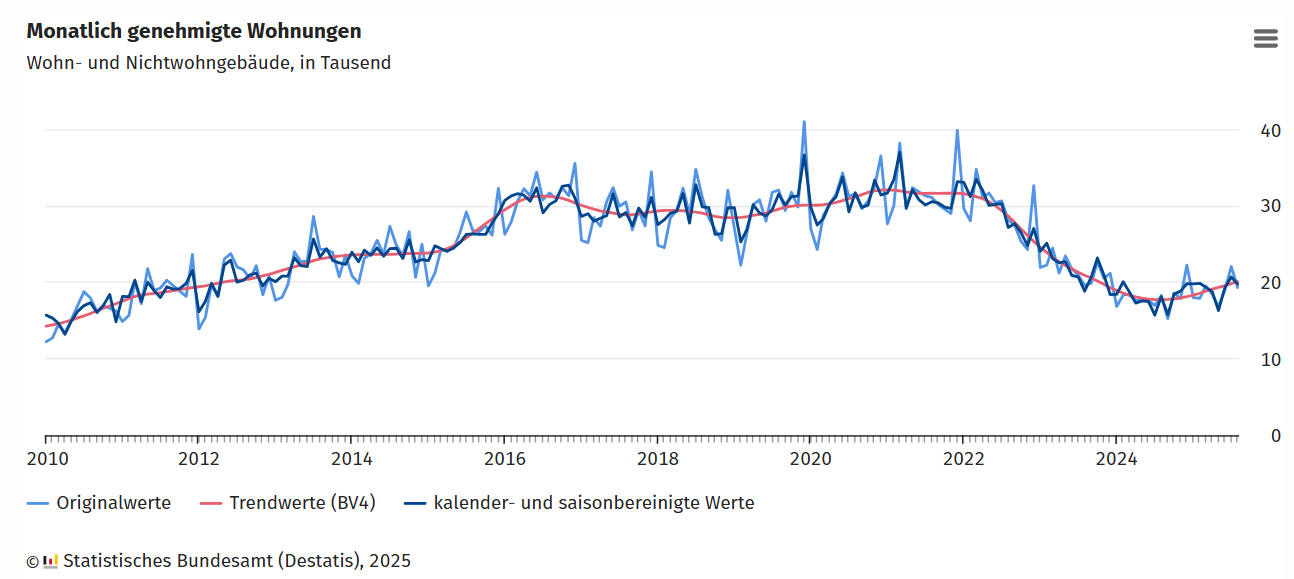

Weltnudeltag 25.10.: 86 % der im Jahr 2024

importierten Nudeln kamen aus Italien

Die Importe von Nudeln sind im vergangenen Jahr

auf einen neuen Höchststand gestiegen. Der

Großteil davon stammt aus Italien. Knapp 469 700

Tonnen Nudeln im Wert von knapp 646,6 Millionen

Euro importierte Deutschland im Jahr 2024 aus

dem Ausland.

Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) zum Weltnudeltag am 25.

Oktober mitteilt, kamen knapp 404 100 Tonnen

oder 86,0 % der importierten Teigwaren aus

Italien. Mit großem Abstand folgten Österreich

mit knapp 16 800 Tonnen oder 3,6 % aller

Nudelimporte sowie die Türkei mit knapp 7 200

Tonnen oder 1,5 %.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 9,1 % mehr

Nudeln als im Vorjahr (2023: 430 600 Tonnen)

importiert. Binnen zehn Jahren erhöhte sich die

Importmenge um 25,9 % (2014: 372 900 Tonnen).

Dabei lagen die Importe stets deutlich über den

Exporten. Im Jahr 2024 exportierte Deutschland

gut 108 200 Tonnen Nudeln im Wert von

168,5 Millionen Euro.

Gegenüber dem

Vorjahr 2023 wurden 12,6 % mehr Teigwaren

exportiert. Binnen zehn Jahren hat sich die

ausgeführte Menge mehr als verdoppelt

(+133,6 %). Die wichtigsten Abnehmer von Nudeln

aus Deutschland waren Frankreich mit 23,2 % der

Exporte im Jahr 2024, das Vereinigte Königreich

mit 20,1 % und Polen mit 9,1 %.

Seit

2023 werden mehr Nudeln ohne Eier produziert als

mit Eiern Zudem werden deutlich mehr Nudeln nach

Deutschland importiert, als hierzulande

produziert werden. Im vergangenen Jahr wurden

289 800 Tonnen Nudeln und ähnliche Teigwaren in

Deutschland hergestellt. Das waren 8,7 % mehr

als zehn Jahre zuvor (2014: 266 700 Tonnen).

Der Anstieg der heimischen Produktion ist

dabei vor allem auf den Trend zu veganen Nudeln

zurückzuführen: So werden seit 2023 hierzulande

mehr Nudeln ohne Eier produziert als solche, die

Eier enthalten. Die Produktion von Nudeln ohne

Eier lag im Jahr 2024 bei knapp 148 400 Tonnen,

bei Nudeln mit Eiern bei gut 141 400 Tonnen.

Während sich die Produktion von Nudeln ohne Eier

binnen zehn Jahren fast verdoppelte (+92,8 %),

ging die Produktion Eier-enthaltender Nudeln um

gut ein Viertel zurück (-25,5 %).

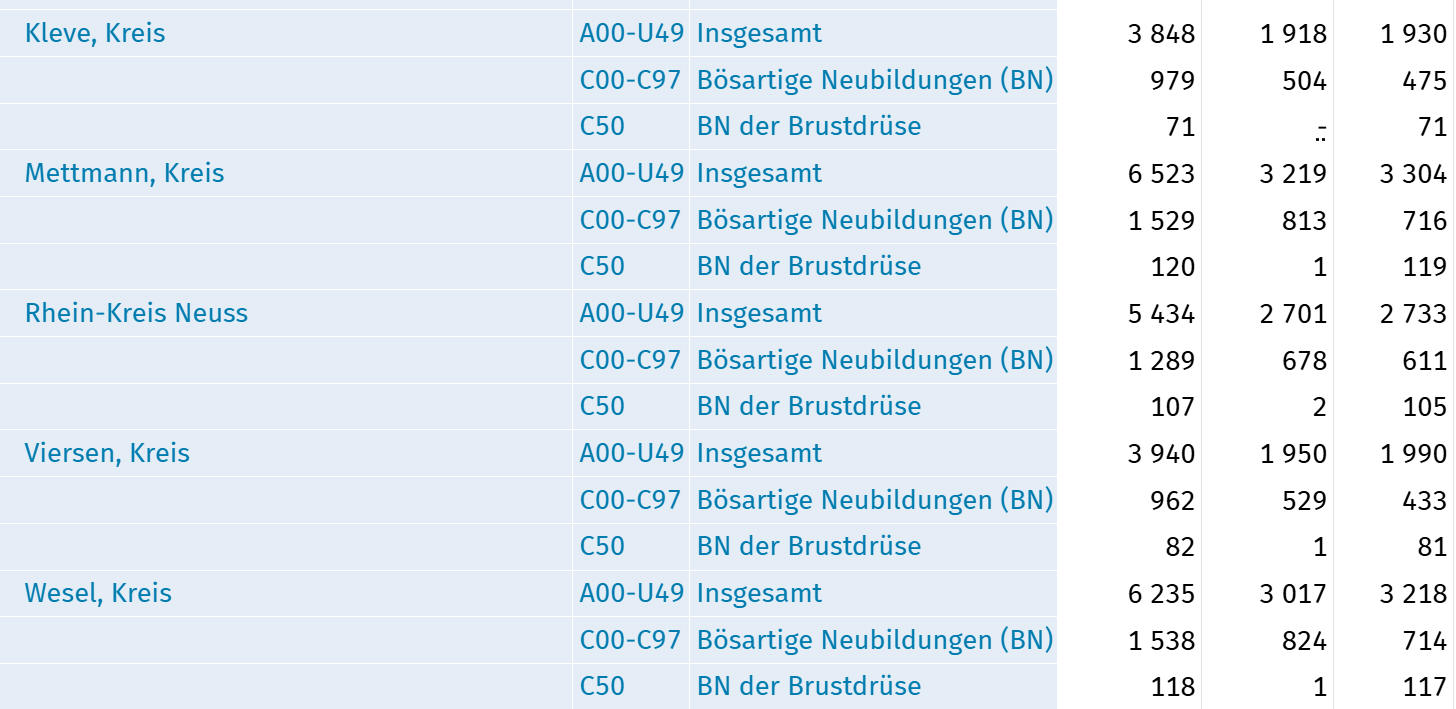

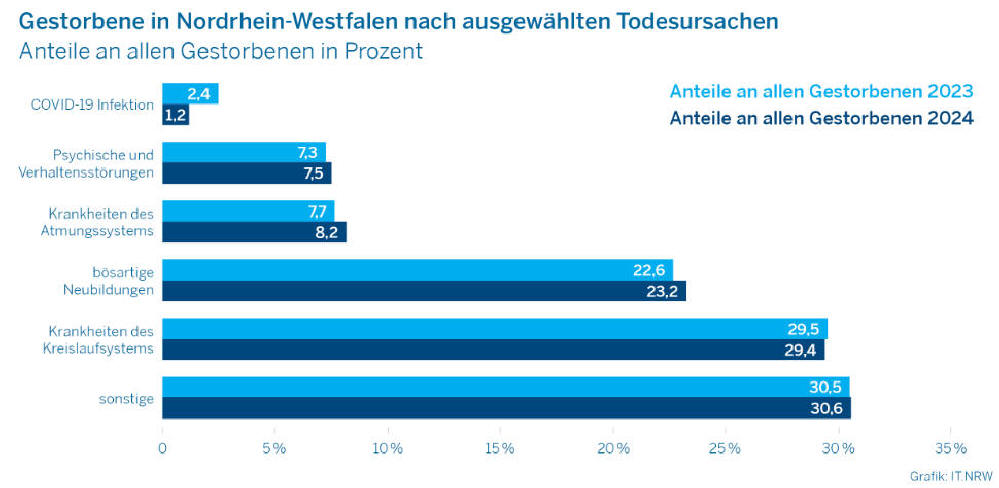

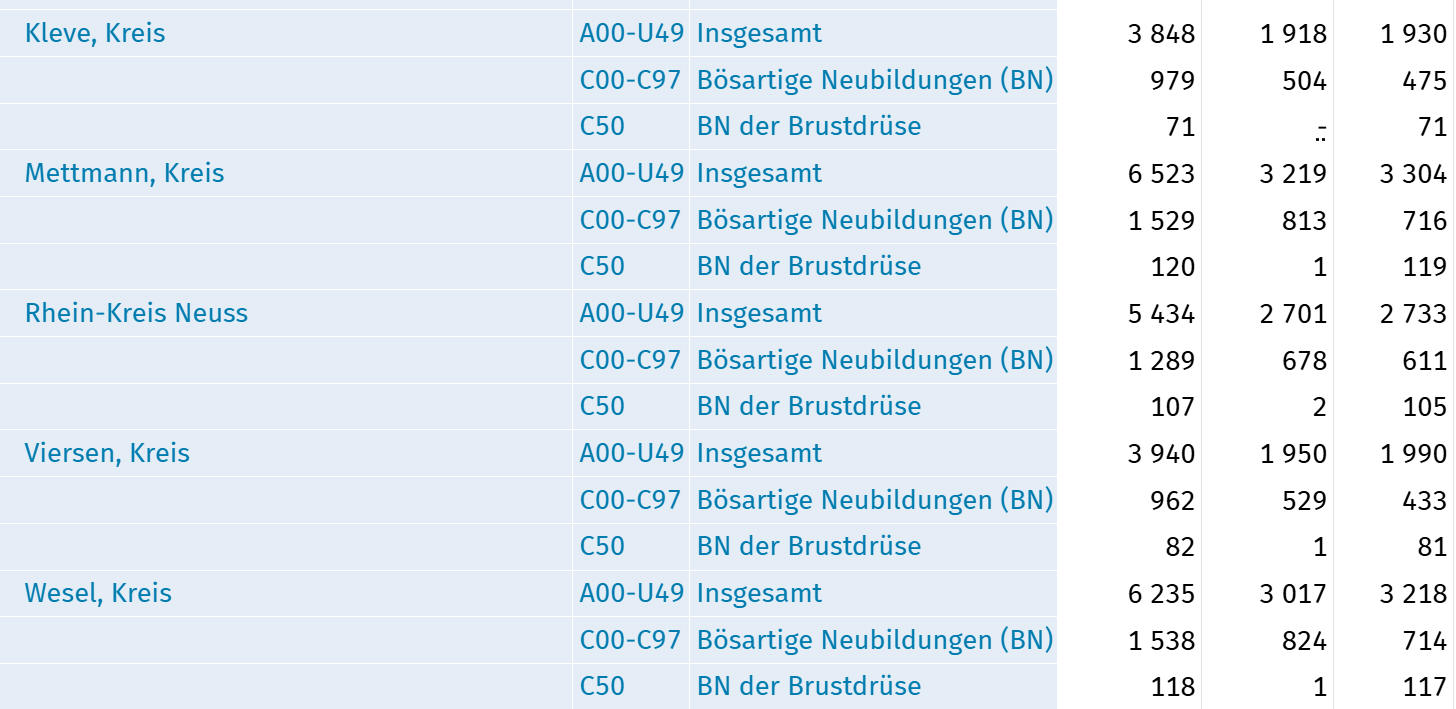

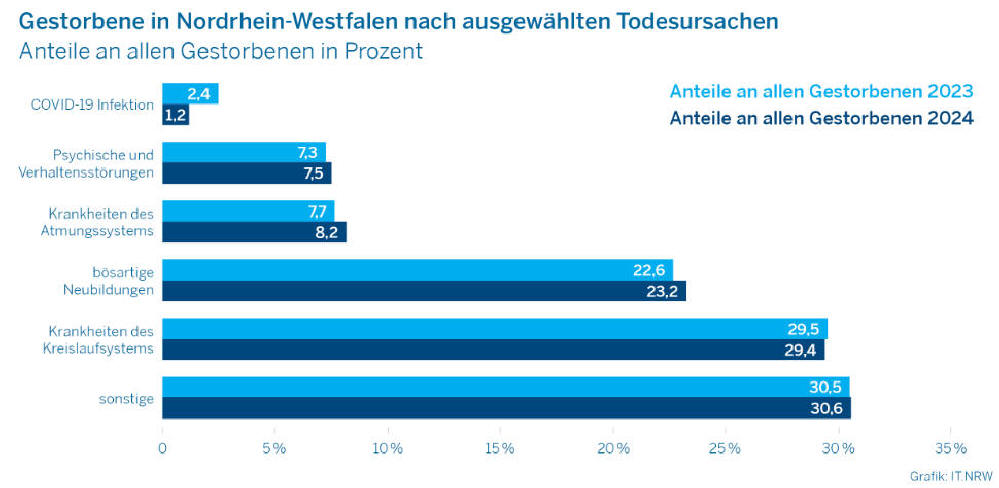

Pinktober in NRW: Brustkrebs bei Frauen

zweithäufigste Krebserkrankung mit Todesfolge

* 2024: 4.037 Menschen starben

an Brustkrebs, 99 % davon waren Frauen.

*

Anteil der Brustkrebstoten an allen Gestorbenen

seit 2020 unter 2 %.

* Durchschnittliches

Sterbealter lag bei 75,6 Jahren.

Im Jahr

2024 starben in Nordrhein-Westfalen 4.037

Menschen an Brustkrebs; 98,9 % davon waren

Frauen. Der Brustkrebsmonat Oktober bzw.

Pinktober gibt jährlich internationalen Anlass,

die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von

Brustkrebs in das öffentliche Bewusstsein zu

rücken.

Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen anlässlich des Pinktobers

mitteilt, war Brustkrebs bei Frauen mit 3.992

Fällen die zweithäufigste Krebserkrankung mit

Todesfolge – nach Lungen- und Bronchialkrebs mit

4.890 Todesfällen. Im Vergleich zum Vorjahr sank

die Zahl, der an Brustkrebs Gestorbenen um

4,2 %.

Der Anteil der Brustkrebstoten an

allen Gestorbenen lag 2024 bei 1,8 %; im Jahr

2000 betrug dieser noch 2,3 %. Seit 2020 liegt

der Anteil der an Brustkrebs gestorbenen

Menschen durchgehend unter 2 %.

Durchschnittsalter der an

Brustkrebs Gestorbenen war 3,8 Jahre niedriger

als das aller Gestorbenen

Das

Durchschnittsalter der aufgrund von Brustkrebs

Gestorbenen lag bei 75,6 Jahren und war damit

3,8 Jahre niedriger als das durchschnittliche

Sterbealter aller Gestorbenen. Über zwei Drittel

der Brustkrebstoten waren 70 Jahre und älter,

gut ein Viertel zwischen 50 und 70 Jahre und

5,3 % jünger als 50 Jahre.

Stadt Düsseldorf verzeichnet die niedrigste

Brustkrebs-Sterberate

Die kreisfreie Stadt

Düsseldorf verzeichnete 2024 die niedrigste

Sterberate aufgrund von Brustkrebs mit 15

Sterbefällen je 100.000 Einwohnerinnen und

Einwohner. Im Ennepe-Ruhr-Kreis hatte es die

höchste Sterberate mit 32 Sterbefällen je

100.000 Einwohnerinnen und Einwohner gegeben. Im

Landesmittel starben 23 Personen von jeweils

100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern aufgrund

einer Brustkrebserkrankung.

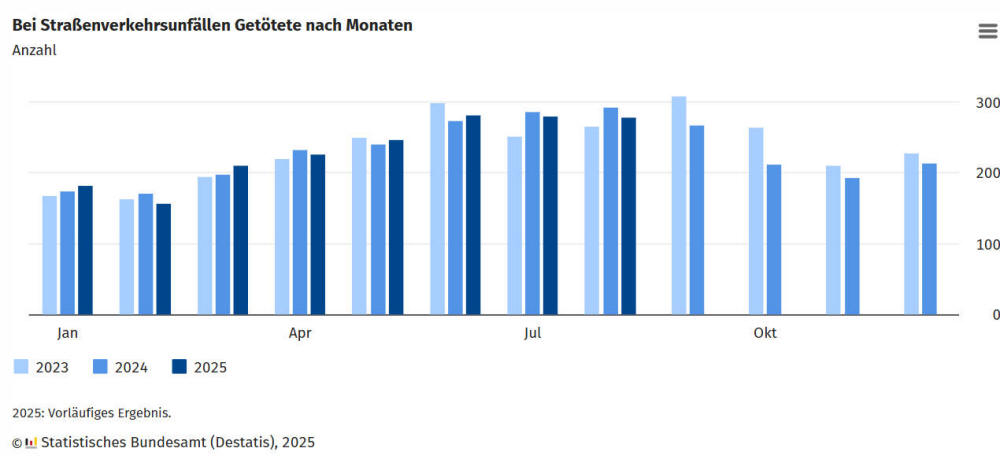

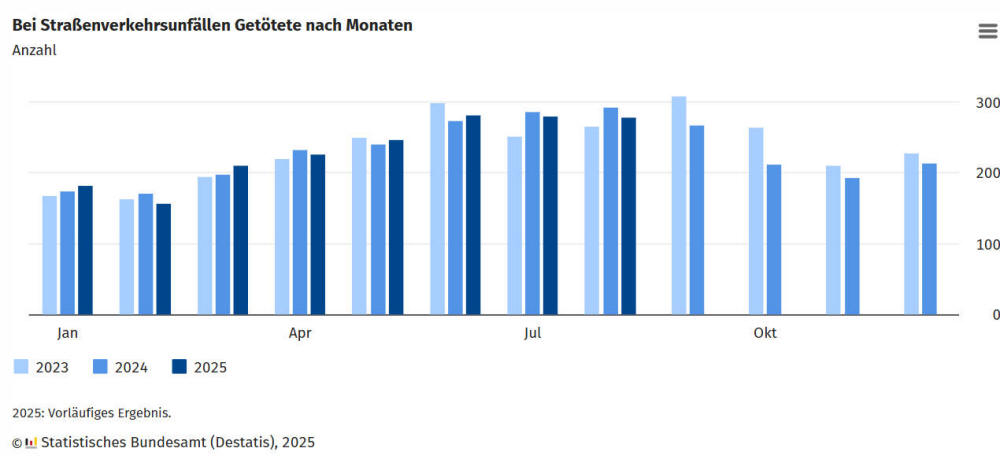

Straßenverkehrsunfälle im August 2025: 2 %

weniger Verletzte als im Vorjahresmonat Zahl der

Verkehrstoten gegenüber August 2024 ebenfalls

gesunken

Im August 2025 sind in

Deutschland rund 35 300 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach

vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 2 %

oder 800 Verletzte weniger als im

Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank

um 14 Personen auf 280. Insgesamt registrierte

die Polizei im August 2025 rund 198 800

Straßenverkehrsunfälle, das waren 3 % oder 5 400

weniger als im Vorjahresmonat.

Im Zeitraum Januar bis August 2025 erfasste

die Polizei insgesamt

1,6 Millionen Straßenverkehrsunfälle und damit

2 % oder 27 000 weniger als im

Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung basiert

ausschließlich auf dem Rückgang der

Sachschadensunfälle (-27 000), während die Zahl

der Unfälle mit Personenschaden mit 198 000 auf

dem Vorjahresniveau lag.

Insgesamt

wurden in den ersten acht Monaten des Jahres

1 873 Menschen im Straßenverkehr getötet, das

waren 6 Personen weniger als im

Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Verletzten im

Straßenverkehr blieb im Vorjahresvergleich mit

246 000 nahezu unverändert.

Wesel: Pixelkunst

mit Unternehmergeist - Gesamtschule am Lauerhaas

gewinnt IHK-Schulpreis

Mit

einer kreativen Ideen, Teamwork und

unternehmerischem Denken zum Sieg: Die

Gesamtschule am Lauerhaas in Wesel hat den

ersten Platz beim IHK-Schulpreis 2025 belegt.

Mit ihrem Projekt „DevsPlayground“ überzeugte

das dreiköpfige Schülerteam die Jury der

Niederrheinischen IHK.

Dario Albrecht,

Jan und Tim Boesang entwickeln eigene

Computerspiele mit viel Leidenschaft. Ihre

Spiele zeichnen sich durch 2D-Pixel-Art-Grafiken

aus. Ganz im Stil klassischer Videospiele. Von

der Idee über die Programmierung bis hin zum

Design entsteht fast alles in Eigenregie. Für

das Team steht der Spaß im Mittelpunkt.

„Das größte Learning war, wie man ein Spiel

komplett eigenständig entwickelt und auf größere

Plattformen bringt“, sagt Tim Boesang. Das Team

erhielt neben dem Schulpreis-Pokal ein Preisgeld

in Höhe von 1.500 Euro.

Foto: Niederrheinische IHK/Jacqueline Wardeski

„Der Schulpreis ist eine tolle Chance, über

den Unterricht hinaus etwas Eigenes zu schaffen.

Man lernt nicht nur viel über Projektarbeit und

Wirtschaft, sondern wächst auch als Team. Ich

kann nur empfehlen, mitzumachen“, betont Jana

Bartels, die den Schulpreis bei der IHK

organisiert.

Der Schulpreis wurde

bereits zum 22. Mal verliehen. Er fördert

praxisnahe Projekte, die wirtschaftliches Denken

und persönliche Kompetenzen stärken. Insgesamt

nahmen zwölf Teams von sieben Schulen aus

Duisburg sowie den Kreisen Kleve und Wesel am

Wettbewerb teil.

Die Anmeldung für den

IHK-Schulpreis 2026 läuft bereits. Weitere

Informationen zum Wettbewerb gibt es unter

www.ihk.de/niederrhein, auf Instagram unter

@ihkniederrhein oder bei Jana Bartels, Tel. 0203

2821-283, E-Mail: bartels@niederrhein.ihk.de.

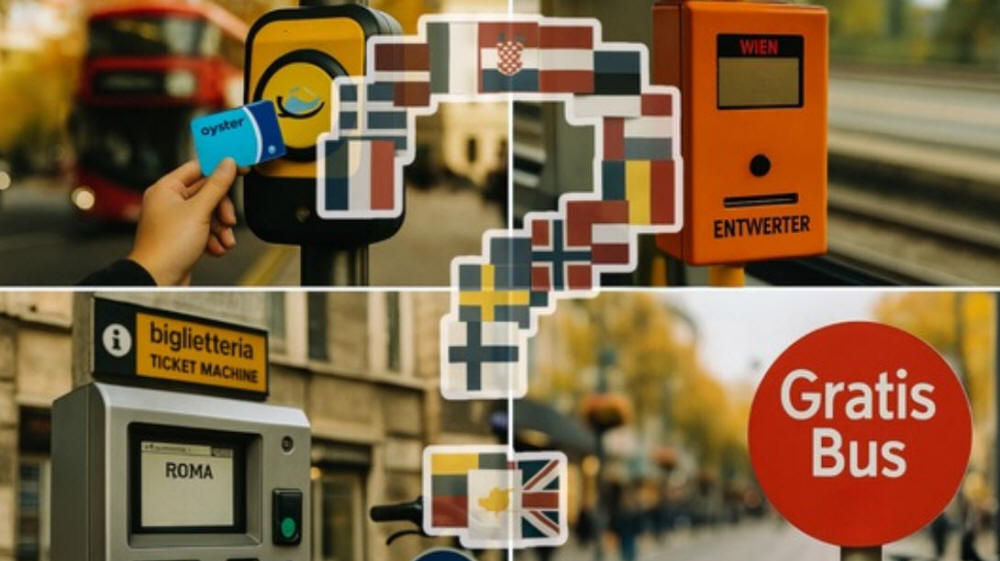

PRO BAHN plädiert für mehr

Fahrgastbeteiligung, Bürgernähe, Digitalisierung

und Schienenkompetenz

Der Fahrgastverband PRO BAHN nimmt Stellung zur

Zusammenlegung der Aufgabenträger in

Nordrhein-Westfalen zu Schiene.NRW

Drei Aufgabenträger formieren zusammen die neue

Anstalt Schiene.NRW.

Bürgernähe und

Beteiligung der Fahrgäste fordert der

Fahrgastverband PRO BAHN von einem neuen Gesetz

über den öffentlichen Verkehr in

Nordrhein-Westfalen. Der Fahrgastverband ist mit

dem ersten Entwurf des Gesetzes, das von

Verkehrsminister Oliver Krischer den Verbänden

zur Stellungnahme vorgelegt wurde, sehr

unzufrieden.

„Nur einen minimalistischen

Entwurf zur Gründung des geplanten, landesweiten

Aufgabenträgers Schiene.NRW, ohne groß reale

Probleme im ÖPNV anzugehen“, so kritisieren

Lothar Ebbers, Rainer Engel und Dr. Thomas

Probol die geplante Novelle des ÖPNV-Gesetzes.

„Die hohe Kompetenz, die die bisherigen

Aufgabenträger für den Schienennahverkehr

gewonnen haben, wird für das Land nur

unzureichend genutzt.“

Das Land

Nordrhein-Westfalen will die Organisation des

Schienenpersonenverkehrs im Land effizienter und

schlagkräftiger machen. Gegenwärtig wird diese

Aufgabe von Zweckverbänden für das Rheinland,

Rhein-Ruhr und Westfalen-Lippe getrennt

wahrgenommen. „Auch bei einer landesweiten

Organisation des Schienenverkehrs darf die

Bürgernähe nicht verloren gehen“, erklärt Rainer

Engel, stellvertretender Vorsitzender des

Fahrgastverbandes.

„Wir zeigen auf, wie

mehr Bürgernähe möglich ist, ohne dass die von

der Landesregierung erwünschten Vorteile

verloren gehen. Wir wollen nicht zurück in die

Zeiten einer ortsfernen Bundesbahn, gegen die

die Bürger mit den Füßen abgestimmt hatten und

ins Auto umgestiegen waren.

Über

einzelne Bahnhöfe und Bahnstrecken in der Eifel

und Ostwestfalen muss man zuerst vor Ort

diskutieren. Wir befürchten aber, dass mit dem

neuen Gesetz darüber in Hochhäusern zwischen

Ruhr und Emscher entschieden wird. Schon jetzt

sind die bisherigen Aufgabenträger zu ortsfern

und fahrgastfern“.

Nachdem in

Nordrhein-Westfalen die Organisation der

Eisenbahnzüge in die Hand von kommunalen

Zweckverbänden gelegt wurde, hat der

Schienenverkehr einen enormen Aufschwung erlebt.

„Diesen Aufschwung darf man nicht wieder

verspielen“, erklärt der stellvertretende

Vorsitzende Probol: „Obwohl digitale Information

gut informieren könnte, stehen Fahrgäste bei

vielen Baustellen und Zugausfällen immer wieder

ratlos auf dem Bahnsteig.

Bessere

Information muss eine zentrale Organisation wie

die geplante Schiene.NRW in die Hand nehmen und

braucht dafür einen klaren Auftrag des

Gesetzgebers. Mit einer hochqualitativen

Digitalisierung bei Fahrgastauskunft und

Anschlusssicherung kann der Fahrgast einfacher

und schneller nach guten Alternativen suchen.“

Die beiden Vertreter von Verbraucherinteressen

sind sich einig: „Die Gesetzesnovelle benötigt

dringend die Vorgabe regional verorterter

Fachgremien und die Empfehlung einer

hochqualitativen Digitalisierung.“

Ebbers

verweist besonders darauf, dass das Mitdenken

und Mitreden von Fahrgast-Institutionen in allen

Gremien den öffentlichen Verkehr sehr stark

verbessern kann. „In den Niederlanden gibt es

die aktive Mitarbeit von Verbraucherverbänden,

und dort zeigt die Erfahrung, dass die Hälfte

aller Verbesserungsvorschläge angenommen und

auch tatsächlich umgesetzt wird“, weiß Ebbers.

„Wenn die Landesregierung wirklich etwas

verändern möchte, dann ist jetzt die Zeit, das

neue Gesetz auf Bürgernähe auszurichten und

engagierten Bürgern über ihre Verbände die

Möglichkeit zur Mitgestaltung zu geben.“

„Schienenkompetenz für NRW“, treibt Engel und

Probol um: „Rhein-Ruhr-Express, Regionalzüge und

S-Bahnen müssen sich mit Fernzügen und

Güterzügen die gleichen Schienen teilen. Bei

Infrastrukturmaßnahmen muss man Fernverkehr,

Nahverkehr und Güterverkehr gemeinsam denken.

Das vorliegende Gesetz wirkt wie ein Maulkorb,

wenn bei der neuen Schiene.NRW nur über

Nahverkehr nachdenken darf.

Die

Entwicklung des Standorts Nordrhein-Westfalen

braucht alle Verkehrsarten auf der Schiene. Die

einzige Institution mit nötiger Fachkunde wird

Schiene.NRW sein, um auf allen Feldern

mitzureden und gegenüber dem Bund als Eigentümer

der Schienen durchzusetzen, und dafür braucht

Schiene.NRW einen Auftrag, das ist aktive

Strukturförderung.“

Ebbers kritisiert

auch die Regelungen über die Finanzierung des

öffentlichen Verkehrs. „Alle Förderpauschalen

sollten alle drei Jahre per Gesetz geprüft

werden, um das Verkehrsangebot mindestens

aufrechtzuerhalten, besser noch auszubauen“,

ergänzt Ebbers. „Ebenfalls sollte das

Sozialticket ins neue Gesetz aufgenommen werden,

wobei der soziale Anteil zukünftig z. B. aus dem

Sozialtopf kommen muss, nicht mehr aus

ÖPNV-Mitteln.“

Abschließend bekräftigen

Ebbers, Engel und Probol noch einmal: „Den

angekündigten großen Wurf hat Herr

Verkehrsminister Krischer verpasst. Aber er kann

bis zum Einbringen des Gesetzes in den Landtag

deutlich nachbessern.“

EU-Kommission vergibt Schülerzeitungspreis in

Deutschland: Einsendeschluss: 15. Januar

Der Schülerzeitungswettbewerb der Länder

geht in eine neue Runde, gesucht werden die

besten Schülerzeitungen Deutschlands. In diesem

Rahmen vergibt die Vertretung der Europäischen

Kommission in Deutschland ihren

Schülerzeitungspreis „Europa“.

Mit der

Auszeichnung würdigt sie Schülerzeitungen, die

sich mit Europa im Alltag ihrer jugendlichen

Leserinnen und Leser beschäftigen. Sie bittet

junge Medienmacherinnen und Medienmacher an

deutschen Schulen aller Schulkategorien, die

über aktuelle europäische Themen schreiben,

Podcasts oder Videos über europäische Projekte

erstellen oder über Erfahrungen mit Europa an

ihrer Schule bloggen, ihre Beiträge bei der

Jugendpresse oder direkt bei der Vertretung

der Europäischen Kommission einzureichen.

Einsendeschluss ist der 15. Januar 2026.

Bewerbungen, Preise und Jury Die

Schulkategorien umfassen die Grund-, Haupt-,

Real- und Förderschulen, die Gymnasien sowie die

beruflichen Schulen. Im Februar werden die

Preisträgerinnen und Preisträger auf einer

Jurysitzung ausgewählt. Der Sonderpreis

„Europa“ ist mit einem Preisgeld von 1.000

Euro ausgestattet.

Neben Preisgeldern

ist eine feierliche Preisverleihung im Bundesrat

und der Schülerzeitungskongress mit einem

vielfältigen Weiterbildungsprogramm durch

Workshops, unter anderem zu europäischen Themen,

Teil der Ehrung der Redaktionen. Die Bewerbung

auf einen oder mehrere Sonderpreise können über

das Bewerbungsportal Mitmachen

- Schülerzeitung oder direkt in der

Vertretung der Europäischen Kommission

eingereicht werden.

Jugendpresse

Deutschland

Die Jugendpresse sucht jedes

Jahr die besten Schülerzeitungen Deutschlands.

Damit sollen die Leistung und das Engagement

junger Journalistinnen und Journalisten

öffentlich präsentiert und gewürdigt und sie

auch vernetzt und finanziell belohnt werden.

Gewinner 2025

Die Schülerzeitung

„PEER plus“ des Egbert-Gymnasium

Münsterschwarzach in Bayern gewann

den Schülerzeitungpreis der Europäischen

Kommission in diesem Jahr. Die Zeitung „PEER

plus“ hat mit verschiedenen journalistischen

Formaten zum Thema Europa überzeigt.

Neben

Berichten über europapolitische Diskussionen in

der Schule wurden drei Themen tiefer

behandelt: Populismus in Europa, das

europäische Asylsystem und die Absenkung

des Wahlalters. Bei allen Beiträgen wurde

zwischen Berichterstattung und Kommentar

unterschieden.

2026 wird die Vertretung der

Europäischen Kommission in Deutschland den Preis

zum siebzehnten Mal vergeben.

EU-Staaten beschließen 19. Sanktionspaket

gegen Russland

Die Europäische

Kommission begrüßt die Annahme des 19.

Sanktionspakets gegen Russland durch die

EU-Mitgliedstaaten. Das neue Sanktionspaket

erhöht den Druck auf die russische

Kriegswirtschaft erheblich.

Kaja Kallas,

Hohe Vertreterin der Union für Außen- und

Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der

Kommission, sagte:„Wir haben gerade unser 19.

Sanktionspaket verabschiedet. Es richtet sich

unter anderem gegen russische

Energieunternehmen, Banken, Kryptobörsen und

Unternehmen in China. Die EU reguliert auch die

Bewegungen russischer Diplomaten, um

Destabilisierungsversuchen entgegenzuwirken. Für

Putin wird es immer schwieriger, seinen Krieg zu

finanzieren. Jeder Euro, den wir Russland

vorenthalten, ist ein Euro, den es nicht für den

Krieg ausgeben kann. Das 19. Paket wird nicht

das letzte sein.“

Die Maßnahmen im

Detail Die neuen Maßnahmen konzentrieren sich

auf Schlüsselsektoren wie Energie, Finanzen, die

militärisch-industrielle Basis,

Sonderwirtschaftszonen sowie auf die Ermöglicher

und Profiteure des russischen Angriffskrieges:

Ein vollständiges Verbot von russischem

Flüssigerdgas (LNG) und ein weiteres Vorgehen

gegen die Schattenflotte sind die bisher

schärfsten Sanktionen gegen Russlands

Energiesektor.

Die Maßnahmen zielen auch

auf Finanzdienstleistungen und Infrastruktur

(einschließlich erstmals Kryptowährungen) sowie

auf den Handel ab. Auch der

Dienstleistungssektor ist Gegenstand der

Maßnahmen, und die Instrumente zur Bekämpfung

von Umgehungen werden gestärkt. Mit diesem Paket

steigt die Zahl der gelisteten Schiffe in

Russlands Schattenflotte auf insgesamt 557.

Verbot von russischem Flüssigerdgas

Maria Luís Albuquerque, EU-Kommissarin für

Finanzdienstleistungen und die Spar- und

Investitionsunion, erklärte: „Mit diesem 19.

Paket setzen wir eine breite Palette

zusätzlicher Maßnahmen ein, um die schwächelnde

russische Wirtschaft noch weiter zu schwächen.

Ein Verbot von Flüssiggas wird dort ansetzen, wo

es am meisten weh tut, während zusätzliche

Maßnahmen zu Finanzdienstleistungen -

einschließlich Kryptowährungen - und strengere

Maßnahmen zur Bekämpfung von Umgehungen

ebenfalls eine starke Wirkung haben werden.

Der Umfang und die Tiefe dieser Maßnahmen

unterstreichen unsere unermüdliche

Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen.

Wir werden weiterhin neue Maßnahmen entwickeln

und umsetzen, solange es nötig ist.“

Dan

Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und

Wohnungswesen, ergänzte: „Europa hat eine

historische Entscheidung getroffen. Wir werden

alle Einfuhren von russischem Flüssiggas bis

Ende 2026 stoppen und gegen die

Öl-Schattenflotte vorgehen. Dies ist ein

beispielloser Schritt, den die EU in Einigkeit

und voller Solidarität mit der Ukraine

unternimmt.

Er wird Putins Kriegsmaschine

einen schweren Schlag versetzen und die

Friedensbemühungen für Kiew unterstützen. Europa

muss seine Energieunabhängigkeit zurückgewinnen.

Die Ukraine muss sich durchsetzen.“

Eine

ausführliche Liste der beschlossenen Sanktionen

finden Sie in Kürze im Amtsblatt

der EU.

Moers: Infoabend

über die bereichernde Aufgabe als Pflegefamilie

Manchmal können Kinder aus ganz

unterschiedlichen Gründen nicht in ihren

leiblichen Familien auswachsen. In solchen

Situationen bieten Pflegefamilien den Kindern

einen sicheren Ort, liebevolle Versorgung und

Förderung. Deshalb sucht der Pflegekinderdienst

(PKD) der Stadt Moers herzliche und geduldige

Menschen, die die Kinder aufnehmen und sich um

sie kümmern möchten.

Am Dienstag, 28.

Oktober, findet von 17 bis 19 Uhr in den Räumen

des Pflegekinderdienstes in Utfort, Rathausallee

141, ein Informationsnachmittag über diese

bereichernde Aufgabe statt. Das Team des PKD

vermittelt Interessierten einen Überblick über

die Voraussetzungen, die eine Pflegefamilie

mitbringen sollte.

Aktuell betreuen die

Mitarbeitenden etwa 120 Kinder in Dauer- und

Bereitschaftspflegefamilien. Zudem bieten sie

fachliche Begleitung durch persönliche

Ansprechpartnerinnen und -partner, Schulungen,

Fortbildungen, Pflegegeld und Zusatzleistungen.

An dem Info-Nachmittag steht das Team

des PKD für alle Fragen zum Thema zur Verfügung.

Wer sich vorstellen kann, einem Kind ein

liebevolles Zuhause auf Zeit zu geben, ist

herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht

erforderlich.

Flick-Café

Neu_Meerbeck: Von Herbstfarben zum Adventszauber

Ein fehlender Knopf, ein kleiner Riss oder ein

verblasster Stoff – oft braucht es nur ein paar

Handgriffe, um alten Lieblingsstücken neues

Leben einzuhauchen. Das Flick-Café im

Stadtteilbüro Neu_Meerbeck lädt am Dienstag, 4.

November, von 14.30 bis 17 Uhr dazu ein,

Kleidung zu reparieren, aufzuwerten und kreativ

zu gestalten.

Unter fachkundiger

Anleitung können Besucherinnen und Besucher

kleinere Defekte beheben oder Stoffe mit neuen

Details versehen. Eine erfahrene Nähexpertin

bringt Nähmaschine und Material mit und gibt

praktische Tipps für gelungene

Upcycling-Projekte. So bleibt Mode länger

tragbar und wird zur individuellen Alternative

zu schnelllebigen Trends. Während Kaffee, Tee

und Kekse für eine gemütliche Atmosphäre sorgen,

steht das Treffen diesmal ganz im Zeichen des

Übergangs von Herbstfarben zu Adventszauber.

Neben dem Nähen bleibt Zeit für Gespräche

über kreative Ideen, nachhaltige Mode und

Projekte aus dem Stadtteil. Eine Anmeldung ist

nicht erforderlich – einfach vorbeikommen,

mitmachen und sich inspirieren lassen.

Rückfragen und weitere Informationen:

Stadtteilbüro Neu_Meerbeck, Telefon: 0 28 41 /

201-530, E-Mail: stadtteilbuero.meerbeck@moers.de

Enni liest Zähler bei 3.900

Kunden ab - Ableseteam im November in Vluyn

unterwegs

Das Ableseteam der ENNI Energie & Umwelt

Niederrhein (Enni) ist im Zuge des sogenannten

rollierenden Ableseverfahrens im November in

Neukirchen-Vluyn unterwegs. „Dieses Mal erfassen

wir im Ortsteil Vluyn bei etwa 3.900

Haushaltskunden rund 6.100 Strom-, Gas- und

Wasserzählerstände. Dabei unterstützt uns die

Dienstleistungsgesellschaft ASL Services“,

informiert Lisa Bruns als zuständige

Mitarbeiterin der Enni.

Sind vereinzelte

Zähler nicht für die Ableser der ASL zugänglich,

hinterlassen sie eine Informationskarte im

Briefkasten. „Die Bewohner finden darauf die

Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, an die sie

die Zählerstände selbst mitteilen können“, sagt

Bruns.

Wichtiger Hinweis: Die Ablesung

erfolgt jährlich. Als wiederkehrendes Ereignis

informiert die Enni die Kunden nicht gesondert

darüber. Dennoch hofft Lisa Bruns auf deren

Unterstützung: „Wichtig für uns ist, dass die

Zähler frei zugänglich sind. Nur so ist ein

schneller und reibungsloser Ablauf

gewährleistet.“

Übrigens: Damit keine

schwarzen Schafe in die Häuser gelangen, haben

alle durch Enni beauftragten Ableser einen

Dienstausweis. Bruns: „Den sollten sich Kunden

zeigen lassen, damit keine ungebetenen Gäste ins

Haus gelangen.“ Im Zweifel sollten sich Kunden

bei der Enni unter der kostenlosen

Service-Rufnummer 0800 222 1040 informieren.

Zu Fuß, mit dem

Rad oder doch mit dem Auto? Wie bewegen sich die

Menschen in Wesel fort? – Stadt Wesel startet

Mobilitätsbefragung

Mobilität betrifft alle Menschen – auf dem Weg

zur Arbeit, zur Schule oder in der Freizeit –

täglich werden in Wesel viele verschiedene Wege

zurückgelegt. Und nicht nur die Wege, sondern

auch die Fortbewegungsmittel sind vielfältig –

ob mit dem Bus, dem Auto, dem Fahrrad oder zu

Fuß.

Im Auftrag der Stadt Wesel wird

das Ingenieurbüro Helmert aus Aachen eine

Mobilitätsbefragung in Wesel durchführen, um

neue Erkenntnisse zum Mobilitätsverhalten der

Menschen in Wesel zu gewinnen. Die Aufteilung

aller Wege der Bevölkerung Wesels auf die

verschiedenen Verkehrsmittel bildet den

sogenannten Modal Split. Ein Kennwert, der somit

Auskunft gibt über die real existierende

Verkehrszusammensetzung inklusive Fußgänger- und

Radfahreranteilen.

Diese Verteilung

kann verlässlich und repräsentativ durch eine

Haushaltsbefragung ermittelt werden. Der Modal

Split ist unter anderem von Bedeutung, da

hieraus Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit des

Verkehrssystems gezogen werden können.

Insbesondere die Förderung der Verkehrsmittel

des Umweltverbundes (Fuß-, Radverkehr sowie

Öffentlicher Verkehr) ist für die Stadt Wesel

ein wichtiges Anliegen.

Die gewonnenen

Daten stellen eine wichtige Grundlage für

zukünftige Verkehrsplanungen dar. Darüber hinaus

dienen die Daten auch als Grundlage für andere

verkehrsrelevante Planungsentscheidungen. Die

letzten Daten, die auf diese Weise in Wesel

erhoben wurden, stammen aus dem Jahr 2019. Für

die nun durchzuführende Mobilitätsbefragung

werden Ende Oktober und Anfang und Mitte

November insgesamt 4.780 zufällig ausgewählte

Haushalte in der Stadt Wesel angeschrieben mit

der Bitte, sich an der Befragung zu beteiligen.

Die Teilnahme kann über einen digitalen

Fragebogen im Internet, schriftlich über einen

Papierfragebogen oder über ein Telefoninterview

erfolgen. Ein Teil der ausgewählten Haushalte

nimmt an einer Pilotstudie teil, in der zum

ersten Mal eine App zur Erfassung der Wegedaten

genutzt wird. Zum Einsatz kommt die

MovingLab-App des Deutschen Zentrums für Luft-

und Raumfahrt (DLR), die alle

datenschutzrechtlichen Rahmenbedingungen

einhält.

Die Teilnahme an der

Mobilitätsbefragung ist freiwillig, liegt jedoch

auch im Interesse der Bürger*innen, da in einer

mobilen Gesellschaft jede*r auf ein gutes

Verkehrsangebot angewiesen ist. Für die

Fachplaner*innen entstehen so Kenndaten, zum

Beispiel zur Wahl der Verkehrsmittel, zum Zweck

der Mobilität und zu den Verkehrsbeziehungen

innerhalb der Stadt und mit dem Umland.

In der Mobilitätsbefragung wird für einen

konkreten Stichtag das Mobilitätsverhalten aller

Haushaltsmitglieder abgefragt. Dabei geht es um

die genutzten Verkehrsmittel, die zurückgelegten

Wegstrecken sowie den Zweck der Wege – etwa „zur

Arbeit“ oder „zum Einkaufen“. Alle Angaben

werden ausschließlich für den Zweck der

Mobilitätserhebung verwendet und können nicht

personenbezogen ausgewertet werden.

Vor

der Weiterverarbeitung werden die Daten

anonymisiert, so dass keine Rückverfolgung der

Daten möglich ist. Hierzu werden die Angaben zu

Start und Ziel der Wege auf statistische Bezirke

aggregiert. So lassen sich aus den Daten die

Verkehrsströme im Stadtgebiet in Verbindung mit

den gewählten Verkehrsmitteln ableiten und

darstellen, ohne Rückschlüsse auf einzelne

Personen ziehen zu können.

Der Rücklauf

der Fragebögen soll bis Ende November 2025

abgeschlossen sein. Die Ergebnisse werden dann

durch das Ingenieurbüro Helmert ausgewertet und

aufbereitet dargestellt. Der Abschlussbericht

zur Befragung wird dann voraussichtlich im

zweiten Quartal 2026 vorliegen.

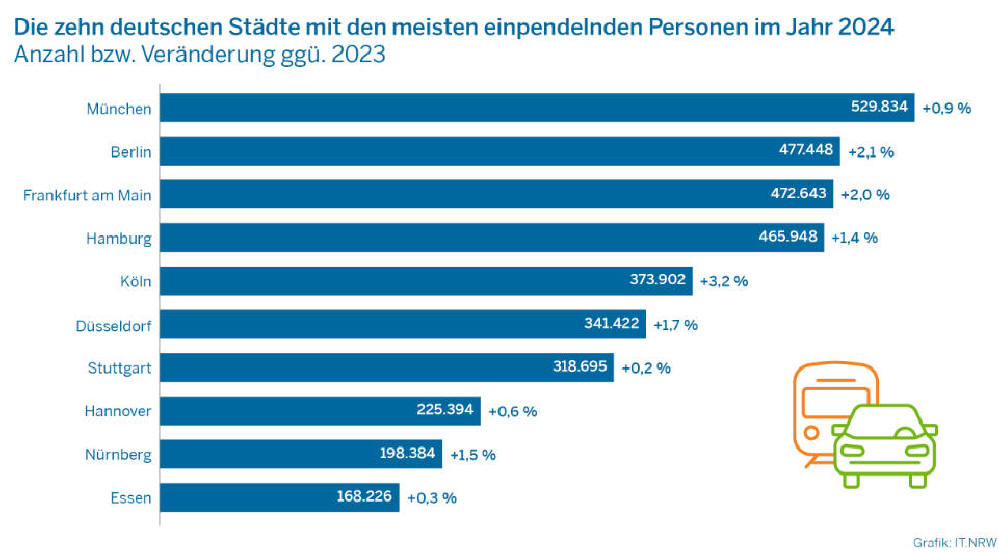

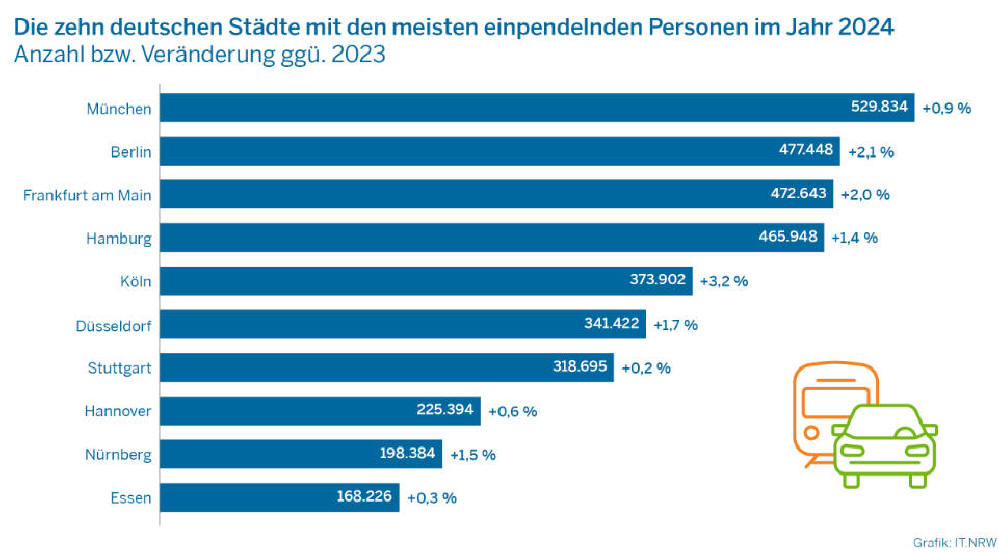

NRW: 5,0 Millionen Menschen pendelten 2024

über ihre Gemeindegrenze zur Arbeit

* Köln, Düsseldorf und Essen waren die stärksten

Einpendelknoten.

* Holzwickede mit höchster

Einpendelquote.

* Über 31.000 Personen

pendelten aus dem Ausland nach NRW.

Im

Jahr 2024 sind 5 Millionen Menschen in

Nordrhein-Westfalen über die Grenzen ihres

Wohnortes zur Arbeit gependelt. Wie das

Statistische Landesamt mitteilt, waren das 0,1 %

mehr als ein Jahr zuvor. 4,4 Millionen Personen

wohnten in der Gemeinde, in der sie auch

arbeiteten.

Die Städte Köln (373.902),

Düsseldorf (341.422) und Essen (168.226) waren

nach wie vor die drei stärksten Einpendelknoten

in NRW und befanden sich unter den Top 10 mit

den meisten Einpendelnden in Deutschland.

Deutschlandweit pendelten die meisten nach

München, Berlin und Frankfurt Deutschlandweit

pendelten im vergangenen Jahr 24,7 Millionen

Personen (+0,5 % gegenüber 2023) über die

Grenzen ihres Wohnortes hinweg zur Arbeit ein.

Nach München (529.834), Berlin (477.448) und

Frankfurt am Main (472.643) pendelten die

meisten Menschen. Pendleratlas aktualisiert Im

Pendleratlas

https://pendleratlas.statistikportal.de/

stellen die statistischen Ämter der Länder die

Ergebnisse der Pendlerrechnung 2024 interaktiv

dar. Unter anderem können hier deutschlandweit

Pendelverflechtungen zwischen einzelnen Städten

und Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden abgerufen

werden.

Holzwickede mit höchster

Einpendel- und Inden mit höchster Auspendelquote

Die Pendlermobilität in NRW konzentrierte

sich nach wie vor auf die Nord-Süd-Achse von

Bonn bis Duisburg und die West-Ost-Achse von

Mönchengladbach über das Ruhrgebiet bis nach

Dortmund und Bielefeld.

In 85 der 396

nordrhein-westfälischen Städte und Gemeinden gab

es 2024 einen Einpendelüberschuss, d. h. dort

war die Zahl der einpendelnden Personen höher

als die der auspendelnden Personen. Die höchsten

Einpendelquoten hatten Holzwickede (82,8 %) und

Tecklenburg (78,1 %), die niedrigsten wiesen

Schmallenberg (31,7 %) und Gronau (33,5 %) auf.

Die höchsten Auspendelquoten

verzeichneten Inden (85,9 %), Merzenich und

Odenthal (jeweils 84,8 %); die niedrigsten

Münster (26,1 %) und Köln (29,7 %). 31.291

Personen pendelten aus dem Ausland nach NRW Im

vergangenen Jahr pendelten insgesamt 31.291

Personen mit Hauptwohnsitz im Ausland zu ihrer

Arbeitsstätte in NRW.

Die stärksten

Verflechtungen gab es mit 3.349 Personen

zwischen Belgien und Aachen sowie mit 1.412

Personen zwischen den Niederlanden und Aachen.

In das gesamte Bundesgebiet pendelten insgesamt

254.851 Personen aus dem Ausland. Die meisten

pendelten nach Bayern (51.946) und

Baden-Württemberg (32.136), die wenigsten nach

Bremen (995) und Hamburg (4.455).

Die

stärksten Verflechtungen bestanden mit 7.358

Personen zwischen Frankreich und Saarbrücken

sowie mit 7.220 zwischen Polen und Berlin.

Angaben zu genutzten Verkehrsmitteln auf

Landesebene zeitgleich erschienen Die

Pendlerrechnung der Länder kann die genutzten

Verkehrsmittel nicht abbilden.

NRW: 14 % der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer pendelten 2024 mit Bus und Bahn zur

Arbeit Beschreibung:

* Pkw

unangefochten meistgenutztes Verkehrsmittel.

* Öffentliche Verkehrsmittel spielen in

kleineren Gemeinden nur eine untergeordnete

Rolle.

* Rund sieben von zehn Pendelnden

erreichen ihren Arbeitsplatz in weniger als

einer halben Stunde.

Der Pkw ist

unangefochten das am häufigsten von Pendlerinnen

und Pendlern genutzte Verkehrsmittel: Mit 68 %

legten im Jahr 2024 rund sieben von zehn

abhängig Erwerbstätigen in NRW ihren Arbeitsweg

überwiegend mit dem Auto zurück. Wie das

Statistische Landesamt auf Basis von

Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 weiter

mitteilt, pendelten 14 % der Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmern hauptsächlich mit öffentlichen

Verkehrsmitteln zum Arbeitsplatz.

Weitere 10 % fuhren mit dem Fahrrad, Pedelec

oder E-Bike. Lediglich 6 % gingen zu Fuß und nur

1 % nutzte sonstige Verkehrsmittel, wie z. B.

Mofa/Motorrad. Öffentliche Verkehrsmittel

spielen in kleineren Gemeinden nur eine

untergeordnete Rolle Die für den Arbeitsweg

genutzten Verkehrsmittel unterscheiden sich

regional deutlich.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus

Kleinstädten pendeln häufiger mit dem Auto und

seltener mit Bus und Bahn als solche aus

Großstädten. So fuhren in 2024 nur 5 % der

Pendlerinnen und Pendler aus Gemeinden mit bis

zu 20.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit

öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, aber

80 % mit dem Pkw.

In Großstädten ab

500.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nutzten

dagegen 29 % Bus und Bahn für ihren Arbeitsweg

und nur etwas mehr als die Hälfte (53 %) das

Auto. Rund sieben von zehn Pendelnden erreichten

ihren Arbeitsplatz in weniger als einer halben

Stunde Unabhängig von Verkehrsmittel und Wohnort

benötigte mit 69 % der Großteil der Pendelnden

im Jahr 2024 üblicherweise weniger als eine

halbe Stunde für den Weg zum Arbeitsplatz: Dabei

waren fast ein Fünftel (18 %) weniger als

10 Minuten unterwegs.

Gut die Hälfte (51 %) erreichte ihren

Arbeitsplatz in 10 bis unter 30 Minuten. Etwa

ein Viertel (24 %) der Pendlerinnen und Pendler

benötigte in der Regel 30 bis unter 60 Minuten

für die einfache Pendelstrecke. 6 % waren sogar

eine Stunde oder mehr unterwegs. Knapp die

Hälfte wohnte weniger als 10 Kilometer vom

Arbeitsplatz entfernt

Mit 25 % wohnte

ein Viertel der Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer weniger als 5 Kilometer vom

Arbeitsplatz entfernt. Weitere 24 % hatten einen

einfachen Arbeitsweg von 5 bis unter

10 Kilometern. 29 % mussten 10 bis unter

25 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen.

15 % der abhängig Erwerbstätigen pendelten 25

bis unter 50 Kilometer pro Strecke und 5 % sogar

50 oder mehr Kilometer.

Zukunft in Kleve mitgestalten:

Bürgerveranstaltung zur Fortschreibung des

Klimaschutzfahrplans

Am 4.

November 2025 können Bürgerinnen und Bürger im

Klever Rathaus am Klimaschutzfahrplan der Stadt

Kleve mitwirken. Die Stadt Kleve lädt alle

interessierten Bürgerinnen und Bürger im Rahmen

der Klimaschutzwoche des Kreises Kleve herzlich

dazu ein, aktiv an der aktuell stattfindenden

Fortschreibung des Klimaschutzfahrplans der

Stadt mitzuwirken.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, den 04.

November 2025, ab 18:00 Uhr im Sitzungssaal (1.

OG, Raumnummer 1.29) des Rathauses Kleve,

Minoritenplatz 1 statt.

Im Zentrum des

Abends steht die gemeinsame Gestaltung des

Klimaschutzfahrplans für die Stadt Kleve. Nach

einer kurzen Einführung in die bisherigen

Klimaschutzaktivitäten der Stadt und das

aktuelle Treibhausgasbudget erhalten die

Teilnehmenden die Möglichkeit, sich aktiv

einzubringen. In einem interaktiven Workshop

möchten die Stadt Kleve Ideen, Anregungen und

Vorschläge sammeln und diskutieren.

Zu

den möglichen Themen gehören nicht nur

Sanierung, klimafreundliche Mobilität oder

erneuerbare Energien, sondern auch ein

gemeinsamer Blick auf die Bereiche

Lebensqualität, Gesundheit oder Wirtschaft in

Kleve. Auf Basis eines lockeren Austauschs zu

Themen nach Wahl der Anwesenden freut sich die

Stadt Kleve auf die Sammlung konkreter

Maßnahmenideen, mit denen die Klimaschutzziele

vor Ort weiter vorangebracht werden können.

Die Veranstaltung wird von Christoph Bors,

dem Klimaschutzmanager der Stadt Kleve, sowie

Sabine Lohoff von der Gertec GmbH begleitet.

Beide stehen den Teilnehmenden während des

Workshops beratend zur Seite und sorgen dafür,

dass jede Idee gehört wird. Die Stadt Kleve

setzt auf die Erfahrung, Kreativität und das

Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Durch

die gemeinsame Entwicklung des

Klimaschutzfahrplans entsteht ein Fahrplan, der

die Stadt nachhaltig verändert, zukunftsfähig

macht und aufzeigt, was jede und jeder Einzelne

aktiv zum Klimaschutz beitragen kann.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle

Interessierten sind eingeladen, ihre

Perspektiven einzubringen, mitzudiskutieren und

so die Zukunft der Stadt Kleve aktiv

mitzugestalten.

Weiterhin findet am

Dienstag, dem 28. Oktober 2025 um 19.30 Uhr ein

Vortrag der Klever Klimaanpassungsmanagerin

Merle Gemke im Gymnasium Goch statt. Unter der

Leitfrage "Welche Rolle spielt die

Klimaanpassung in der lebenswerten Stadt der

Zukunft?" stellt sie als ehemalige Schülerin des

Gymnasiums die Bedeutung der Klimaanpassung dar.

Der Eintritt ist frei.

Schneller zum

richtigen Arzt - „SePas digital“ hilft,

Patienten effizienter zu versorgen

Volle Notaufnahmen, lange Wartezeiten: viele

Patienten sind unsicher, an wen sie sich bei

akuten Beschwerden wenden sollen. Das Projekt

„SePas digital“ zeigt, wie moderne Technik

helfen kann, Patienten schon vor dem Besuch der

Notaufnahme gezielt zu beraten und zu steuern.

Damit sie schneller die passende medizinische

Hilfe erhalten und Kliniken entlastet werden.

Im Kern geht es darum, schnell und effizient

zu steuern, in welchem Versorgungsangebot der

Patient am besten aufgehoben ist und am

schnellsten fachärztlich versorgt werden kann.

Getragen wird das Projekt vom Klinikum

Lippe-Detmold. Es erprobt die Anwendung derzeit

im Alltag und entwickelt es weiter.

Interessierte haben am 4. November die

Möglichkeit, mehr über „SePas digital“ zu

erfahren. An diesem Tag findet um 16 Uhr die

Veranstaltung „Wege in die vernetzte Versorgung

– Digitale Patientensteuerung mit SePas digital“

des Gesundheitsnetzwerks Niederrhein e. V.

statt.

Die Teilnehmer erwarten

Impulsvorträge und Einblicke in die

Notfallversorgung und Digitalisierung im

Gesundheitswesen. Im Anschluss bleibt Zeit für

Austausch und Netzwerken bei einem Imbiss.

Anmeldungen sind unter

www.gesundheitsnetzwerk-niederrhein.de/ oder per

Mail an gnn@niederrhein.ihk.de möglich.

Mit dieser Veranstaltung setzt das

Gesundheitsnetzwerk Niederrhein ein klares

Zeichen für die Zukunft der regionalen

Gesundheitsversorgung. Als Zusammenschluss

engagierter Akteure aus dem Gesundheitswesen

verfolgt das Netzwerk das Ziel,

Versorgungsstrukturen zu verbessern, Prozesse zu

vernetzen und Innovationen zu fördern, die den

Menschen in der Region direkt zugutekommen.

Das „Gesundheitsnetzwerk

Niederrhein e.V.“ ist ein Verein, der sich auf

Initiative der Niederrheinischen IHK für eine

Verbesserung der gesundheitlichen Versorgung

sowie eine Stärkung der Gesundheitswirtschaft in

der Region Niederrhein, das heißt in Duisburg,

den Kreisen Kleve und Wesel, einsetzt. Besondere

Beachtung findet zudem die grenzüberschreitende

Zusammenarbeit in der Euregio Rhein-Waal.

Kreis Wesel: Endspurt für zukünftige

Kindergarten-Eltern

Das

Kreisjugendamt Wesel bittet alle Eltern, die im

nächsten Kindergartenjahr ab 1. August 2026

einen Betreuungsplatz für ihr Kind in einer

Kindertageseinrichtung benötigen, ihren

Betreuungsbedarf bis zum 1. November 2025 zu

melden.

Die Anmeldung kann bequem über

das Portal KITA-ONLINE erfolgen unter www.kreis-wesel.de/kitaonline.

Dort sind auch alle weiterführenden

Informationen zum Online-Verfahren zu finden.

Eltern können sich dort über die einzelnen

Kindertageseinrichtungen in ihrer Kommune

informieren und bis zu drei Wunsch-Kitas

angeben.

Die Bedarfsmeldung über

KITA-ONLINE ersetzt jedoch nicht das persönliche

Gespräch in der Kita. Ein Betreuungsplatz kann

nur vergeben werden, wenn vorab auch eine

persönliche Vorstellung in der

Kindertageseinrichtung erfolgt ist. Natürlich

besteht auch für Eltern ohne Internetzugang nach

wie vor die Möglichkeit, die Bedarfsmeldung in

einer Kindertageseinrichtung vornehmen zu

lassen.

Die Leitungen der

Kindertageseinrichtungen vor Ort sind dabei

behilflich. Das Kreisjugendamt benötigt die

Wünsche der Eltern für die

Kindergartenbedarfsplanung, aber allein die

Kindertageseinrichtungen entscheiden nach den

jeweiligen Aufnahmekriterien über die Vergabe

der Plätze.

Durch eine Bedarfsmeldung

in KITA-ONLINE erhalten Eltern noch nicht

automatisch einen Betreuungsplatz für ihr Kind.

Eine Platzzusage kann nur durch eine

Kindertageseinrichtung übermittelt werden. Zum

Kreisjugendamt Wesel gehören die Kommunen Alpen,

Hamminkeln, Hünxe, Neukirchen-Vluyn, Schermbeck,

Sonsbeck und Xanten. Weitergehende Auskünfte

erteilt das Jugendamt des Kreises Wesel unter

der Rufnummer 0281/207-7104.

Kreis Wesel: Förderaufruf: Unterstützung für

ehrenamtliches Engagement in der

Integrationsarbeit

Das ehrenamtliche

Engagement im Bereich Integration hat im Kreis

Wesel einen hohen Stellenwert. Freiwillige

leisten mit ihrem Einsatz einen wichtigen

Beitrag zum interkulturellen Zusammenleben und

begleiten Menschen auf ihrem individuellen Weg

der Integration.

Mit der am 17. April

2025 veröffentlichten Richtlinie zur Förderung

Kommunaler Integrationszentren schafft das Land

Nordrhein-Westfalen neue Möglichkeiten zur

Stärkung der Resilienz und zur Primärprävention

gegen Radikalisierung. Das Kommunale

Integrationszentrum (KI) Kreis Wesel erhält im

Rahmen dieser Förderung Mittel, um insbesondere

das Engagement zugunsten jugendlicher und junger

erwachsener Geflüchteter sowie Neuzugewanderter

zu unterstützen.

Ein Teil der

Fördermittel kann an Dritte weitergegeben

werden: Anerkannte gemeinnützige Organisationen

von Menschen mit Einwanderungsgeschichte sowie

weitere Initiativen der Flüchtlings- und

Integrationsarbeit im Kreis Wesel können im Jahr

2025 eine Pauschalförderung in Höhe von 1.000

Euro erhalten. Diese Mittel sollen insbesondere

dazu beitragen, ehrenamtliches Engagement zu

stärken, soziale Kontakte zu fördern und die

Einbindung junger Geflüchteter und Zugewanderter

zu verbessern.

Gefördert werden unter

anderem folgende Maßnahmen:

Sachausgaben für

Angebote des Zusammenkommens und der

Orientierung als Präventionsmaßnahme gegen

extremistische Haltungen (z. B. interkulturelle

Feste oder soziale Begegnungsangebote)

Niedrigschwellige Sprach- und Lesegruppen

Angebote zu lebenspraktischen und einfachen

handwerklichen Tätigkeiten

Freizeit- und

Beschäftigungsangebote

Maßnahmen zum

interkulturellen Dialog, insbesondere

niedrigschwellige Angebote gegen

Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung

Maßnahmen sind nur dann förderfähig, wenn sie

zwischen dem 04. Juni und 31. Dezember 2025

durchgeführt wurden oder werden. Anträge können

gestellt werden, solange Mittel verfügbar sind –

spätestens jedoch bis zum 01. Dezember 2025.

Das Antragsformular finden Sie unter

folgendem Link:

https://www.kreis-wesel.de/system/files/2025-10/Antragsformular_Pauschale_Ehrenamt.pdf

Interessierte können das das ausgefüllte

Formular per E-Mail an

integration@kreis-wesel.de schicken. Im

Anschluss prüft das KI Kreis Wesel alle Anträge

und informiert die Antragstellenden zeitnah über

die Förderfähigkeit ihrer geplanten Maßnahme.

Kleve: Motorradtouren für den guten Zweck

Die Motorradtouren der

Wirtschaft, Tourismus & Marketing Stadt Kleve

GmbH (WTM) gehören seit Jahren fest zum Stadt-

und Themenführungsprogramm und erfreuen sich

großer Beliebtheit. Unter der Leitung der

ehrenamtlichen Tourguides Karl Josef Trappe und

Annette Döing erkundeten zahlreiche Teilnehmer

in dieser Saison auf sieben Touren den

Niederrhein und die angrenzenden Niederlande –

und taten dabei Gutes: Insgesamt kamen 1.051,10

Euro an Spenden zusammen.

Der Erlös wurde nun an den Förderverein für die

Kinderabteilung des St.-Antonius-Hospitals Kleve

e.V. übergeben. Der Verein engagiert sich seit

1999 dafür, das Umfeld, die Ausstattung und das

Ambiente der Kinderstationen zu verbessern – von

Spiel- und Bastelzimmern über technische Geräte

bis hin zu einem behindertengerechten Spielplatz

auf dem Krankenhaus-gelände.

„Wir freuen

uns sehr über das Engagement der Tourguides und

die Spendenbereitschaft der Teilnehmenden“,

betont WTM-Geschäftsführerin Verena Rohde.

„Unsere Motorradtouren zeigen, wie Freizeit,

Gemeinschaft und soziales Engagement Hand in

Hand gehen können.“

Auch der Förderverein

zeigt sich dankbar: „Diese Spende hilft uns,

weiterhin Projekte umzusetzen, die den

Aufenthalt unserer kleinen Patientinnen und

Patienten so angenehm wie möglich machen und

aktuell steht die Renovierung des Spielzimmers

an“, sagt Sabrina Schmidt-Lissek, Vertreterin

des Fördervereins.

„Gerade in Zeiten

knapper öffentlicher Mittel ist jede

Unterstützung wichtig, um Kindern und ihren

Eltern in schwierigen Momenten ein Stück

Normalität zu schenken.“ Die WTM bedankt sich

herzlich bei den Tourguides Karl Josef Trappe

und Annette Döing für ihren ehrenamtlichen

Einsatz sowie bei allen Teilnehmenden der Touren

für ihre großzügigen Spenden.

Neuauflage der beliebten Weseler

„WeibsBilder“

Das Stadtarchiv

Wesel freut sich, die Neuauflage seiner 2023

erschienenen Publikation „WeibsBilder – Weseler

Frauenwege aus fünf Jahrhunderten“

bekanntzugeben. Mit zahlreichen biografischen

Porträts – von der Revolutionärin und

Frauenrechtlerin Mathilde Franziska Anneke bis

zur Chemikerin Dr. Ida Noddack - bietet das Buch

faszinierende Einblicke in die Geschichte Wesels

aus weiblicher Perspektive.

Es erzählt vielfältige Frauenschicksale vom

Spätmittelalter bis ins 21. Jahrhundert. Trotz

unterschiedlicher Lebenswege eint die

porträtierten Frauen ein bemerkenswerter

Pioniergeist sowie der Mut, Grenzen zu

hinterfragen und zu überwinden.

Nach der

Veröffentlichung im Dezember 2023 war

„WeibsBilder“ aufgrund großer Nachfrage schnell

vergriffen. Ab sofort ist das Buch wieder zum

Preis von 20,00 Euro direkt im Stadtarchiv oder

über den Buchhandel erhältlich. Das Buch eignet

sich hervorragend als hochwertiges

Weihnachtsgeschenk.

Verleihung des Ehrenamtspreises 2025 –

Bekanntgabe der Preisträger*innen

Seit 2013 wird jährlich der Ehrenamtspreis der

Stadt Wesel vergeben. Der Haupt- und

Finanzausschuss hat am 23. September 2025

beschlossen, erneut zehn Personen und Gruppen

auszuzeichnen.

Die Preisträger*innen

sind:

Luc Eben

Margret Radsak

Eva Riehl

und Nathalie Makrlik

Evangelische Jugend im

Kirchenkreis Wesel

Bernhard Tepass

Peter

Mlodzieniewski

Marinekameradschaft Wesel e.

V.

Ehrenamtler*innen der Elternselbsthilfe

der Wohngemeinschaft Bislich

Hubertus

Hilgendorff

Halyna Fritz

Die Würdigung ist

verbunden mit einer Ehrenurkunde der Stadt

Wesel. In Anlehnung an den „Internationalen Tag

des Ehrenamtes“ sollen den Preisträger*innen in

einer Feierstunde am Samstag, 6. Dezember 2025,

die Ehrenamtspreise der Stadt Wesel verliehen

werden.

Kriterien

Bei der Auswahl der

zu Ehrenden wurden die folgenden, vom Rat

beschlossenen Kriterien zugrunde gelegt:

Die Personen, Gruppen oder Vereine engagieren

sich freiwillig und unentgeltlich für das

Gemeinwohl. Die zu Ehrenden sind seit mindestens

drei Jahren ehrenamtlich tätig.

Eigenvorschläge sind nicht zulässig. Gruppen und

Vereine dürfen aber Personen aus ihren eigenen

Reihen vorschlagen.

Die Vorschläge sind

schriftlich zu begründen.

Ehrungen von

Personen, Gruppen oder Vereinen in zwei

aufeinander folgenden Jahren sind nicht möglich.

Es werden nur Vorschläge von im Stadtgebiet

Wesel ehrenamtlich Tätigen angenommen.

Ablauf

Nach einem Pressegespräch am 22. Mai

2025 erfolgte der Aufruf in der lokalen Presse,

bis zum 15. August 2025 Vorschläge für mögliche

Ehrenamtspreisträger*innen einzureichen.

Zeitgleich wurde dieser Aufruf auf der Homepage

der Stadt Wesel veröffentlicht.

Zudem wurden

Weseler Vereine, Verbände und Institutionen

angeschrieben mit der Bitte, Vorschläge für

mögliche Ehrenamtspreisträger*innen

einzureichen. Mit dem Anschreiben wurde ein

Vorschlagsbogen versandt. Über ein

Online-Formular auf der städtischen

Internetseite konnten Vorschläge zudem digital

eingereicht werden.

Am 3. September 2025

hat eine Kommission, bestehend aus Vertretern

des Seniorenbeirates, des Stadtjugendringes und

der Verwaltung sowie einem Mitglied des

Jugendrates, aus den eingegangenen Vorschlägen

zehn mögliche Preisträger*innen nominiert. Der

Haupt- und Finanzausschuss hat diese zehn

Personen und Gruppen in seiner Sitzung am 23.

September 2025 gewählt.

-

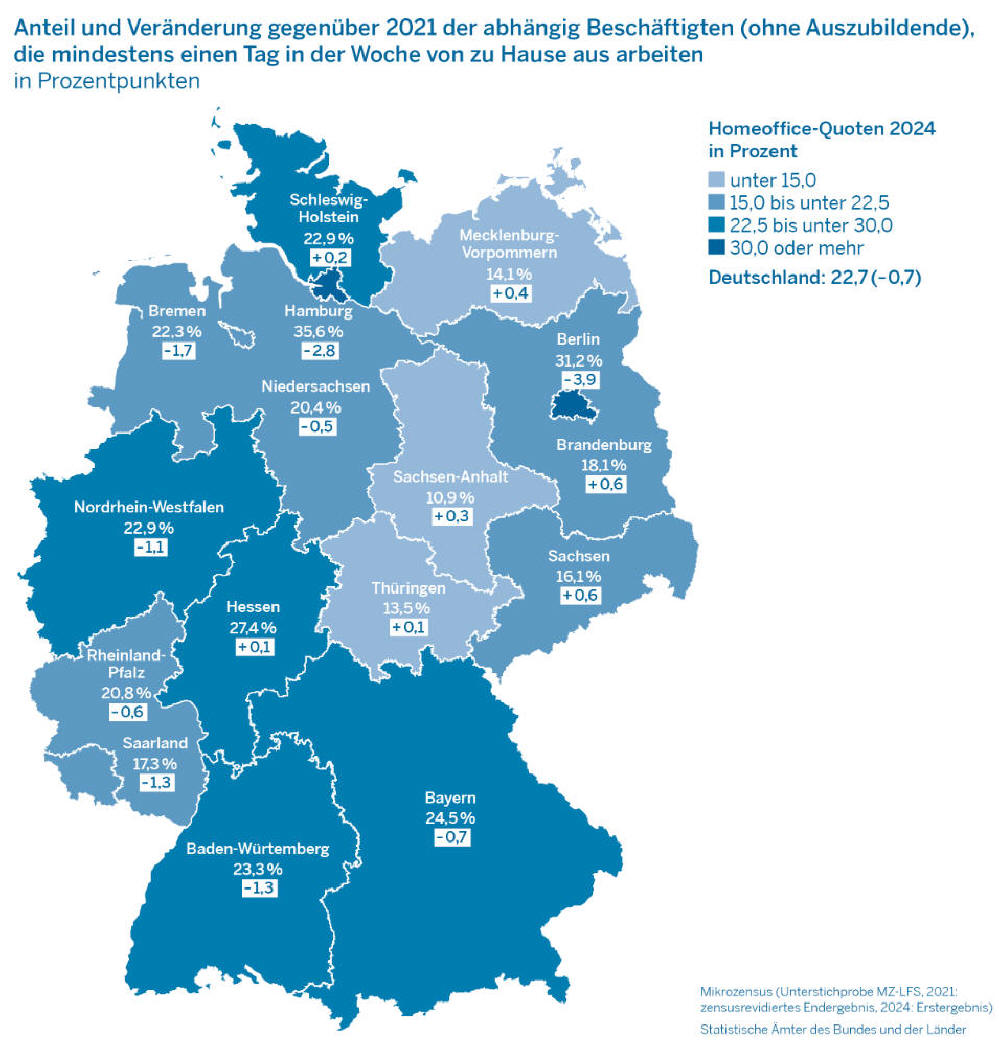

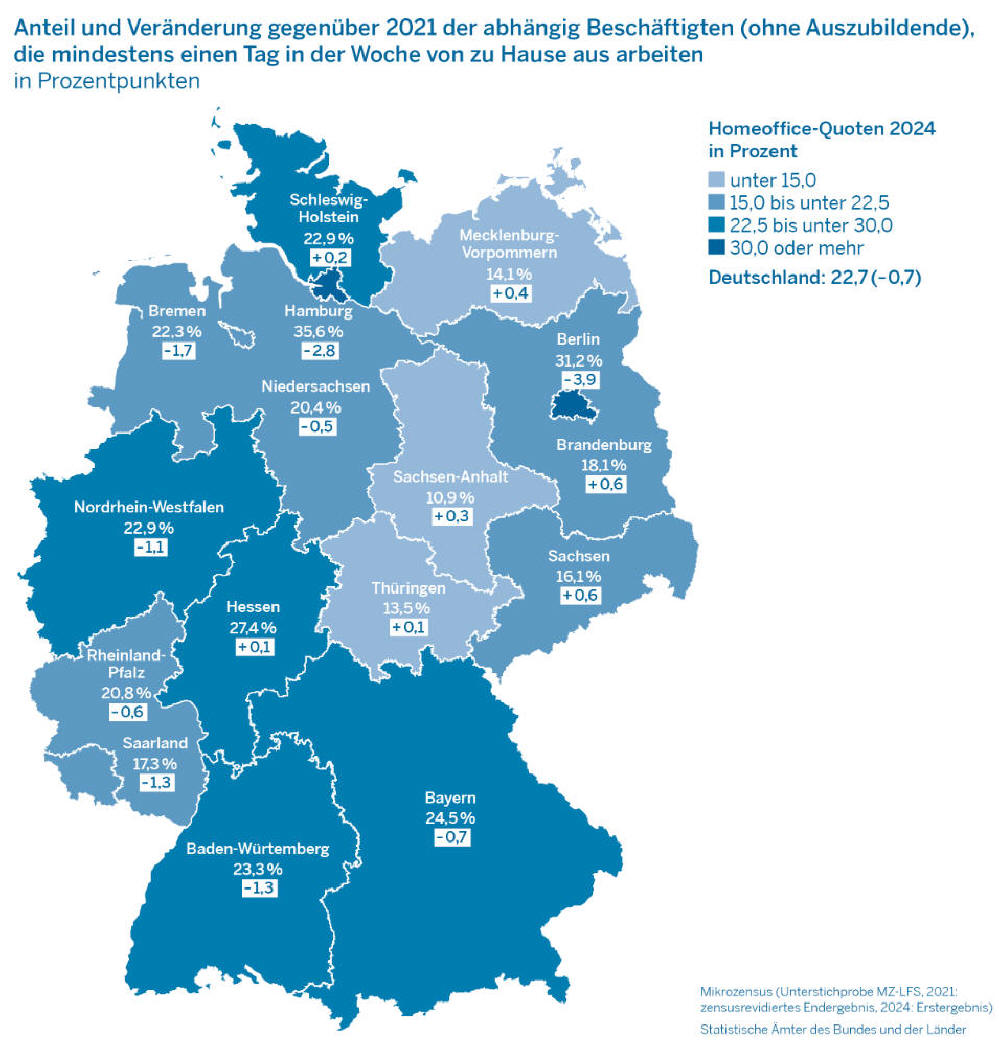

NRW: Mehr als ein Fünftel der

abhängig Beschäftigten arbeitete 2024

zumindest zeitweise im Homeoffice

*

Homeoffice-Quote seit 2021

deutschlandweit relativ stabil.

*

Häufigkeit der Homeoffice-Nutzung in

allen Bundesländern rückläufig.

22,9 % der abhängig Beschäftigten (ohne

Auszubildende) in NRW arbeiteten 2024

mindestens einen Tag in der Woche von zu

Hause aus. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt anhand von Erstergebnissen des

Mikrozensus 2024 weiter mitteilt, lag

NRW damit nah am Bundesdurchschnitt von

22,7 %.

Im bundesweiten

Vergleich verzeichneten die Stadtstaaten

Hamburg (35,6 %) und Berlin (31,2 %)

sowie Hessen (27,4 %) im Jahr 2024 die

höchsten Homeoffice-Quoten. Die

geringsten Homeoffice-Quoten wiesen

Mecklenburg-Vorpommern (14,1 %),

Thüringen (13,5 %) und Sachsen-Anhalt

(10,9 %) auf. Homeoffice-Quote seit 2021

deutschlandweit relativ stabil Während

der Corona-Pandemie im Jahr 2021 haben

viele Unternehmen verstärkt auf

Homeoffice gesetzt.

Für

insgesamt gut sechs Monate gab es sogar

eine bundesgesetzliche Pflicht für

Arbeitgeber, ihren Angestellten unter

bestimmten Bedingungen Homeoffice zu

ermöglichen. Ende März 2022 liefen diese

Regelungen vollständig aus. Der Anteil

der abhängig Beschäftigten, die ihre

berufliche Tätigkeit zumindest teilweise

im Homeoffice ausübten, hat sich seitdem

nur wenig verändert.

In

Nordrhein-Westfalen gab es gegenüber

2021 einen vergleichsweise moderaten

Rückgang von 1,1 Prozentpunkten. Den

größten Rückgang verzeichnen Berlin mit

3,9 Prozentpunkten und Hamburg mit

2,8 Prozentpunkten. Im

Bundesdurchschnitt ist die

Homeoffice-Quote seit 2021 mit nur einem

Rückgang von 0,7 Prozentpunkten relativ

stabil geblieben.

Daten der Abbildung

https://www.it.nrw/system/files/media/document/file/307k_25.xlsx

XLSX, 164,8 KB

Häufigkeit der

Homeoffice-Nutzung in allen

Bundesländern rückläufig

Homeoffice

bleibt in Deutschland weiterhin

attraktiv. Das Ende der

Pandemie-Maßnahmen – insbesondere der

vorübergehenden Pflicht zum Homeoffice –

zeigt sich jedoch in einer deutlichen

Abnahme der Homeoffice-Tage pro Woche.

Während der Anteil der abhängig

Beschäftigten, die ihre berufliche

Tätigkeit zumindest teilweise im

Homeoffice ausübten, in den letzten drei

Jahren stabil geblieben ist, ist die

Häufigkeit der Homeofficenutzung bei

diesen Personen rückläufig.

Der

Anteil unter den Homeoffice-Nutzenden,

die an jedem Arbeitstag von zu Hause aus

arbeiten, hat in allen Bundesländern

abgenommen. In Nordrhein-Westfalen hat

sich dieser Anteil von 40,3 % im Jahr

2021 auf 20,0 % im Jahr 2024 halbiert.

Im Bundesländervergleich zeigt

sich der stärkste Rückgang in Hessen und

Hamburg: Dort sank der Anteil unter den

abhängig Beschäftigten mit

Homeofficenutzung, die arbeitstäglich

von zu Hause aus arbeiteten, von 39,8 %

bzw. 36,4 % im Jahr 2021 auf 17,7 % bzw.

14,4 % im Jahr 2024 (−22,1 Prozentpunkte

bzw. −22,0 Prozentpunkte).

In

Thüringen war der Rückgang am

geringsten: 2021 arbeiteten hier 32,8 %

der Beschäftigten mit Homeoffice an

jedem Arbeitstag von zu Hause, im Jahr

2024 lag ihr Anteil nur noch bei 24,6 %

(−8,2 Prozentpunkte)

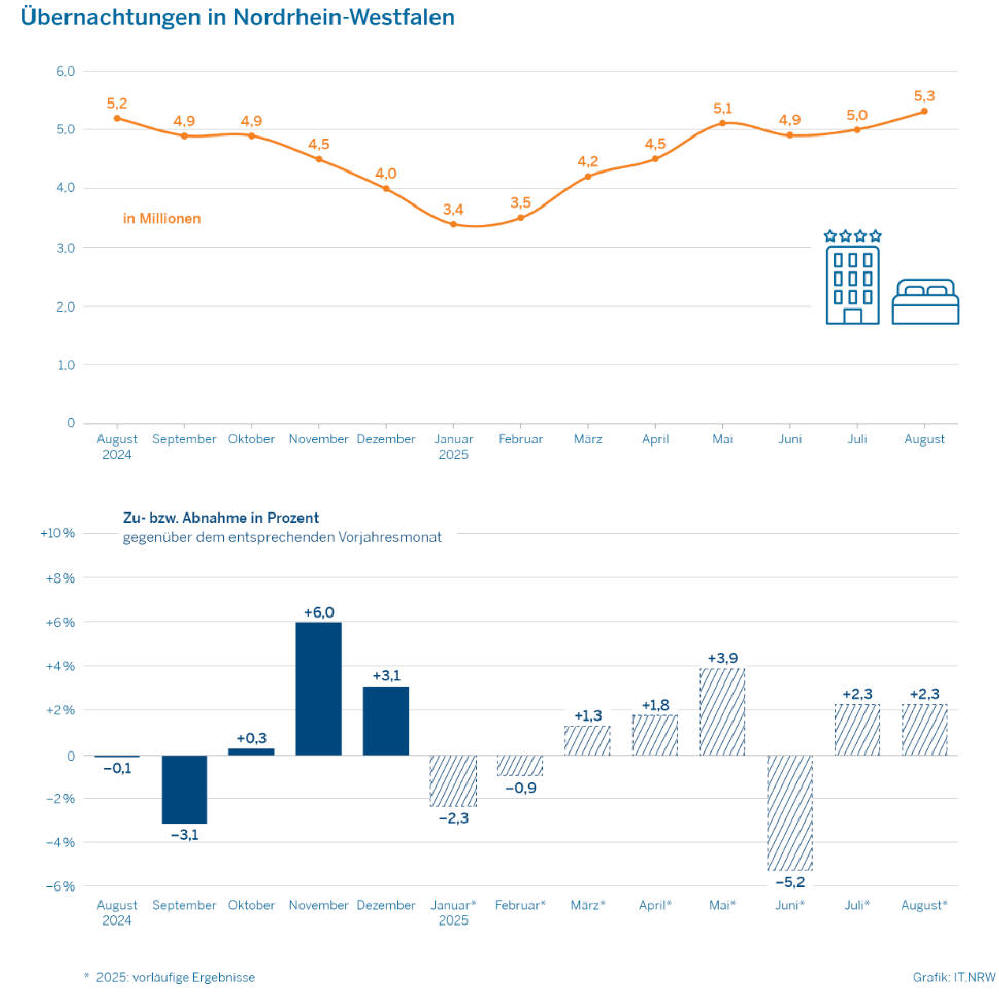

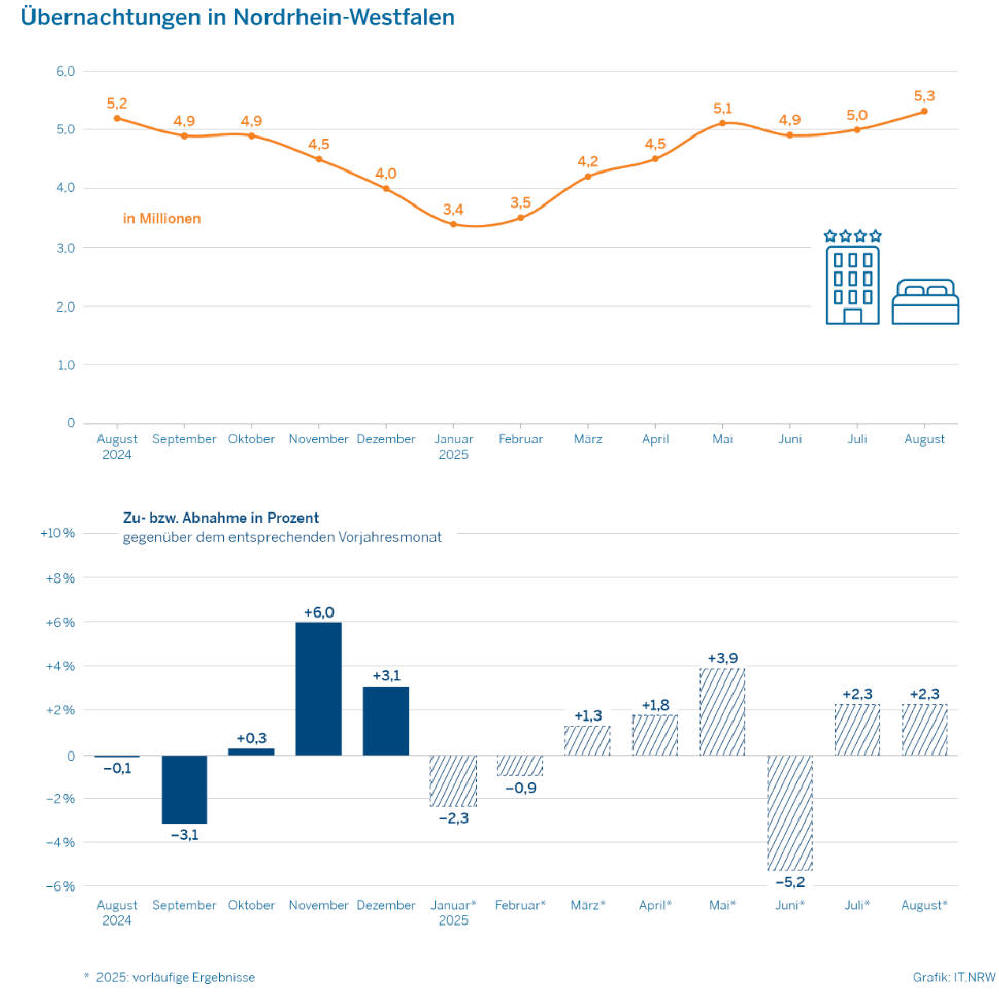

NRW:

Mehr Gästeankünfte und Übernachtungen

aus dem Ausland im August

*

2,4 % mehr Gästeankünfte und 2,3 % mehr

Übernachtungen als im August 2024.

*

Trend der steigenden Ankünfte und

Übernachtungen ausländischer Gäste

zeichnet sich weiter ab.

In den

nordrhein-westfälischen

Beherbergungsbetrieben ist die Zahl der

Gästeankünfte im August 2025 mit rund

2,30 Millionen um 2,4 % höher

ausgefallen als im August 2024. Damals

wurden rund 2,24 Millionen Ankünfte

verzeichnet. Wie Information und Technik

Nordrhein-Westfalen als Statistisches

Landesamt anhand vorläufiger Ergebnisse

mitteilt, stieg gleichzeitig die

Gesamtzahl der Übernachtungen auf rund

5,31 Millionen.

Da es im August

2024 noch rund 5,19 Millionen waren,

entspricht das einer Zunahme von 2,3 %.

Gäste aus dem Ausland machten gut ein

Viertel an den Ankünften und

Übernachtungen aus Im August 2025 lag

die Zahl der Ankünfte von Gästen aus dem

Ausland mit 0,58 Millionen um 12,5 %

höher als im August 2024 (damals:

0,51 Millionen).

Die

Übernachtungszahlen von ausländischen

Gästen übertrafen mit 1,22 Millionen

Übernachtungen und einem Zuwachs von

9,4 % das Niveau vom August 2024

(damals: ebenfalls rund 1,12 Millionen).

Der Anteil ausländischer Gäste an den

Gästen insgesamt betrug im August 2025

ca. 25 %. Die Übernachtungen

ausländischer Gäste hatten einen Anteil

von etwa 23 % an der Gesamtzahl der

Übernachtungen.

Feuerwehreinheiten aus

Duisburg sowie den Kreisen Kleve und Wesel

trainieren überörtliche Hilfeleistungen in Weeze

Die Feuerwehr Duisburg nimmt am

kommenden Samstag, 25. Oktober, auf dem Gelände

der „Training Base Weeze“ am Flughafen Weeze an

einer ganztägigen Großübung der

Feuerwehr-Bezirksbereitschaft 1 des

Regierungsbezirks Düsseldorf teil.

Feuerwehreinheiten aus den Kreisen Kleve und

Wesel und aus der Stadt Duisburg stellen

gemeinsam die Bezirksbereitschaft 1. 135

Feuerwehrleute mit 35 Fahrzeugen bilden diese

schlagkräftige Truppe, die überwiegend aus

ehrenamtlichen Kräften besteht.

Die

Bezirksbereitschaft hat in der Vergangenheit

bereits mehrere reale Einsätze erfolgreich

bewältigt: Oderhochwasser in Magdeburg,

Starkregen-Einsatz in Münster, Pfingststurm Ela,

Waldbrand im Kreis Viersen sowie die

Flutkatastrophe im Kreis Mettmann und im Ahrtal.

Bei der nun geplanten Übung wird das Szenario

angenommen, dass die Bezirksbereitschaft 1 eine

örtliche Feuerwehr ersetzen muss, die mehrere

Tage im Waldbrand-Einsatz war.

Die

Einsatzkräfte der Bereitschaft müssen den

Grundschutz in einer Stadt übernehmen und